'नया रणनीतिक EU-भारत एजेंडा'

प्रिलिम्स के लिये: यूरोपीय संघ, मुक्त व्यापार समझौता, होराइज़न यूरोप, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी), ग्लोबल गेटवे, G20, विश्व व्यापार संगठन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, कार्बन सीमा समायोजन तंत्र, MFN क्लॉज़, DTAA।

मेन्स के लिये: नया यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक एजेंडा: द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करना और उनका पारस्परिक महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

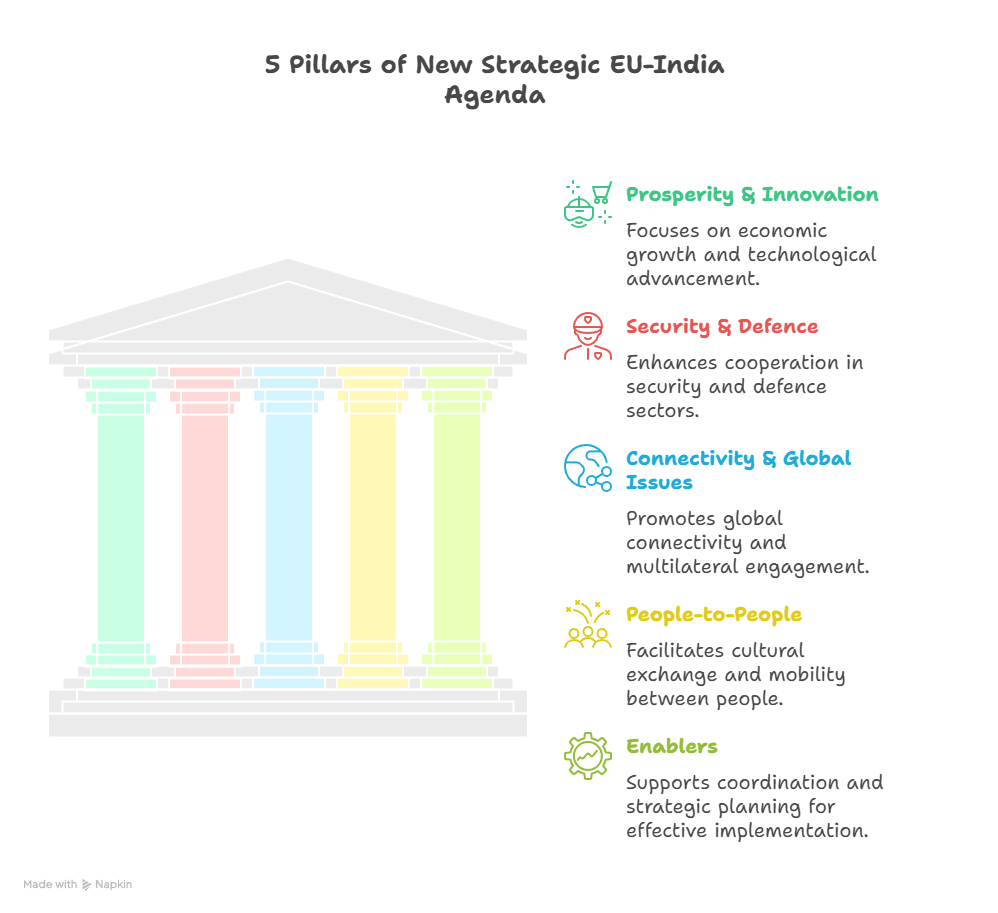

यूरोपीय संघ ने भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के उद्देश्य से एक नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा प्रस्तुत किया है, जिसमें साझा हितों और पूरक शक्तियों के पाँच रणनीतिक स्तंभों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- यूरोपीय संघ ने वर्ष 2025 के अंत तक भारत के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई है, जो विश्व में अपनी तरह का सबसे बड़ा समझौता होगा।

भारत और यूरोपीय संघ के बीच ‘नए रणनीतिक एजेंडे’ के पाँच स्तंभ क्या हैं?

- समृद्धि, स्थिरता, प्रौद्योगिकी और नवाचार: एजेंडा व्यापार और निवेश में अप्रयुक्त क्षमता पर प्रकाश डालता है, जिसमें मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देने और व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद (TTC) के माध्यम से आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने पर प्राथमिकता दी गई है।

- यह यूरोपीय संघ-भारत स्टार्टअप साझेदारी और होराइजन यूरोप के माध्यम से तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाता है । साथ ही खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु अनुकूलन और आपदा प्रबंधन पर हरित परिवर्तन एवं सहयोग का समर्थन करता है।

- सुरक्षा एवं रक्षा: यह उत्पादन, प्रौद्योगिकी और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये समुद्री सुरक्षा, साइबर रक्षा, आतंकवाद-निरोध, संकट प्रबंधन तथा रक्षा औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित है।

- कनेक्टिविटी और वैश्विक मुद्दे: यह भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) और ग्लोबल गेटवे का समर्थन करता है तथा तीसरे देशों के साथ त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

- यह अंतर्राष्ट्रीय कानून, बहुपक्षीय मूल्यों और वैश्विक शासन को मज़बूत करने के लिये बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय भागीदारी पर भी ज़ोर देता है।

- लोगों से लोगों का सहयोग: यह यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय के माध्यम से कौशल गतिशीलता को बढ़ावा देता है और अध्ययन, कार्य एवं अनुसंधान के लिये एक रूपरेखा तैयार करता है।

- यह नागरिक समाज, युवाओं, थिंक टैंकों और व्यवसायों के साथ गहन सहभागिता को भी प्रोत्साहित करता है, जिसमें यूरोपीय संघ-भारत व्यापार मंच का प्रस्ताव भी शामिल है।

- सभी स्तंभों पर समर्थकारी: इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर यूरोपीय संघ-भारत समन्वय को बढ़ाना, साझा प्राथमिकताओं के आधार पर एक व्यापक रणनीतिक योजना बनाना तथा विदेश मामलों की परिषद के माध्यम से यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के साथ संतुलन स्थापित करना है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों का क्या महत्त्व है?

पारस्परिक महत्त्व

- कूटनीतिक संबंध: भारत ने वर्ष 1962 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (EEC) के साथ संबंध स्थापित किये, वर्ष 2004 में हेग में आयोजित 5वें भारत-यूरोपीय संघ (EU) शिखर सम्मेलन में इसे रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित किया गया।

- व्यापार साझेदारी: यूरोपीय संघ भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है (€120 अरब, जो भारत के कुल व्यापार का 11.5% है)।

- रणनीतिक सामंजस्य: भारत और यूरोपीय संघ सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई और बहुपक्षवाद में समान रुचि साझा करते हैं। दोनों पक्ष आतंकवाद-रोधी, साइबर सुरक्षा, प्रवासन, समुद्री सुरक्षा, मानवाधिकार, अप्रसार और निरस्त्रीकरण पर द्विपक्षीय वार्तालाप करते हैं।

- बुनियादी ढाँचा संबंधी सहयोग: भारत-यूरोपीय संघ TTC (ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल) अर्द्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल वित्त सहयोग को प्रोत्साहित करता है। यूरोपीय संघ भारत की बहु-संरेखण नीति के अनुरूप बिना किसी सुरक्षा-निर्भरता के आर्थिक और तकनीकी संबंधों का समर्थन करता है।

- वैश्विक शासन: यूरोपीय संघ चीन पर आर्थिक निर्भरता कम कर रहा है और भारत के व्यापार विविधीकरण का समर्थन करता है। दोनों पक्ष G20, WTO और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे बहुपक्षीय मंचों पर नियम-आधारित व्यवस्था के पक्षधर हैं।

भारत के लिये महत्त्व:

- आर्थिक संबंध: भारत यूरोपीय संघ (EU) का नौवाँ सबसे बड़ा साझेदार है (EU व्यापार का 2.4%, वर्ष 2024)। अप्रैल 2000 से दिसंबर 2023 तक भारत में यूरोपीय संघ से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का प्रवाह 107.27 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिसने भारत में औद्योगिक विकास, रोज़गार सृजन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को प्रोत्साहित किया।

- यूरोपीय संघ भारत के लिये सूचना प्रौद्योगिकी, औषधि उद्योग, वस्त्र और कृषि निर्यात में अवसर प्रदान करता है; द्विपक्षीय सेवा व्यापार 2019–2022 के बीच 48% की वृद्धि दर्ज की गई।

- सुरक्षा एवं रक्षा: यूरोपीय रक्षा कंपनियाँ "मेक इन इंडिया" के अंतर्गत भारत के रक्षा आधुनिकीकरण का समर्थन कर रही हैं, जैसे एयरबस C-295 विमान का स्थानीय निर्माण।

- प्रौद्योगिकी एवं नवाचार: भारत-यूरोपीय संघ TTC (ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल) अर्द्ध-चालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्वच्छ ऊर्जा पर केंद्रित है, जबकि डिजिटल भुगतान और फिनटेक सहयोग सीमा-पार लेनदेन के माध्यम से विस्तार कर रहा है।

यूरोपीय संघ के लिये महत्त्व

- बाज़ार तक पहुँच: भारत यूरोपीय संघ को एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाज़ार प्रदान करता है, जिसका उदाहरण 2024 का व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) है, जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देशों (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड) के साथ हुआ।

- सांस्कृतिक एवं शैक्षिक संबंध: भारत का युवा और कुशल कार्यबल यूरोप की प्रतिभा-शक्ति को मजबूत करता है तथा शैक्षणिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

- भू-राजनीतिक सहयोग: भारत की रणनीतिक इंडो-पैसिफिक स्थिति और उसकी विकास दर यूरोपीय संघ के ग्लोबल साउथ में प्रभाव को बढ़ाती है।

- सुरक्षा एवं स्थिरता: भारत हिंद महासागर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, जिससे यूरोप-एशिया के 35% से अधिक व्यापार की रक्षा होती है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों में प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- लंबित FTA वार्ताएँ: FTA वार्ता में देरी हो रही है क्योंकि यूरोपीय संघ (EU) ऑटोमोबाइल, स्पिरिट्स तथा डेयरी उत्पादों पर कम शुल्क चाहता है, जबकि भारत फार्मास्यूटिकल्स और IT सेवाओं के लिये बाज़ार तक पहुँच चाहता है।

- EU का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र (CBAM) भारतीय निर्यातकों के लिये अतिरिक्त चुनौतियाँ उत्पन्न करता है।

- निवेश एवं विनियामक बाधाएँ: EU के प्रतिबंधात्मक व्यापार नियम, जिनमें व्यापार में तकनीकी बाधाएँ (TBT) और सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी (SPS) उपाय शामिल हैं, भारतीय व्यवसायों को प्रभावित करते हैं।

- जबकि यूरोपीय निवेशक एक पूर्वानुमानित नीतिगत वातावरण और मज़बूत निवेश संरक्षण चाहते हैं, जिसे स्विट्ज़रलैंड द्वारा भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते (DTAA) में मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) क्लॉज़ को निलंबित करने से उजागर किया गया है।

- डेटा गोपनीयता चुनौतियाँ: EU के सख्त डेटा कानून डिजिटल निर्यात को महंगा बनाते हैं। भारत में EU की डेटा पर्याप्तता स्थिति का अभाव छोटी IT कंपनियों को उच्च अनुपालन लागत वहन करने के लिये मज़बूर करता है, जिससे प्रतिस्पर्द्धात्मकता सीमित हो जाती है।

- विदेश नीति में भिन्नताएँ: रूसी सैन्य अभ्यासों में भारत की भागीदारी और रूसी तेल की खरीद EU के साथ घनिष्ठ संबंधों में बाधा डालती है, क्योंकि EU रूस पर प्रतिबंधों के संबंध में मज़बूत तालमेल की अपेक्षा करता है, जबकि भारत अपनी तटस्थ कूटनीति जारी रखता है।

- आपूर्ति शृंखला जोखिम: व्यापार में विविधता लाने के प्रयासों के बावजूद, चीन भारत और EU दोनों के लिये एक प्रमुख भागीदार बना हुआ है, जिससे आपूर्ति शृंखलाओं के लिये जोखिम उत्पन्न हो रहा है।

- यह निर्भरता दोनों क्षेत्रों को भू-राजनीतिक तनावों और व्यवधानों के प्रति उजागर करती है, जिससे अधिक अनुकूल तथा विविध व्यापार मार्गों की आवश्यकता रेखांकित होती है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को दृढ़ करने के लिये कौन-सी रणनीति अपनाई जा सकती है?

- FTA और व्यापार सुगमता में तेज़ी लाना: आपूर्ति शृंखलाओं को दृढ़ करने और व्यापार अवरोधों को कम करने के लिये शुल्क विवादों का समाधान करना तथा FTA वार्ताओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाना।

- उच्च-प्रौद्योगिकी निर्यात को बढ़ावा देना और भारत के विनिर्माण क्षेत्र में यूरोपीय निवेश आकर्षित करना ताकि विकास को गति मिल सके।

- डेटा-साझाकरण ढाँचा स्थापित करना: निर्बाध सीमा-पार डेटा प्रवाह के लिये यूरोपीय संघ-अमेरिका शैली की गोपनीयता शील्ड पर बातचीत करना और भारतीय फर्मों के लिये अनुपालन लागत कम करने हेतु पारस्परिक मान्यता ढाँचे को लागू करना।

- हरित प्रौद्योगिकी साझेदारी: हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहनों और कार्बन-तटस्थ प्रौद्योगिकियों पर सहयोग करते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक तथा डेटा गोपनीयता में सहयोग बढ़ाना।

- निवेश नीतियों में सुधार: भारत को यूरोपीय प्रौद्योगिकी कंपनियों को अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) सुरक्षा और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना: चीन की क्षेत्रीय आक्रामकता का मुकाबला करने के लिये यूरोपीय रक्षा प्राथमिकताओं के साथ भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति को संरेखित करते हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास, साइबर रक्षा साझेदारी और खुफिया जानकारी साझा करने का विस्तार करना।

निष्कर्ष

नया रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और वैश्विक शासन में भारत-यूरोपीय संघ संबंधों के बढ़ते महत्त्व को रेखांकित करता है। मुक्त व्यापार समझौते (FTA), हरित प्रौद्योगिकी, डिजिटल ढाँचों और रक्षा साझेदारियों के माध्यम से सहयोग को मज़बूत करने से आर्थिक विकास, रणनीतिक स्वायत्तता तथा बहुपक्षीय प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, साथ ही नियामक बाधाओं, डेटा कानूनों व भू-राजनीतिक मतभेदों जैसी चुनौतियों का समाधान भी संभव है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के आर्थिक और रणनीतिक हितों के लिये नए रणनीतिक यूरोपीय संघ-भारत एजेंडा के महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

यूरोपीय संघ का 'स्थिरता एवं संवृद्धि समझौता (स्टेबिलिटी ऐंड ग्रोथ पैक्ट)' ऐसी संधि है, जो

- यूरोपीय संघ के देशों के बजटीय घाटे के स्तर को सीमित करती है

- यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी आधारिक संरचना सुविधाओं को आपस में बाँटना सुकर बनाती है

- यूरोपीय संघ के देशों के लिये अपनी प्रौद्योगिकियों को आपस में बाँटना सुकर बनाती है

उपर्युक्त में से कितने कथन सही है?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) सभी तीन

(d) कोई भी नहीं

व्याख्या: (a)

प्रश्न. समाचारों में देखे जाने वाले शब्द 'डिजिटल सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी' पद किसे निर्दिष्ट करता है? (2017)

(a) आसियान

(b) ब्रिक्स'

(c) यूरोपियन यूनियन

(d) जी-20

उत्तर: (c)

प्रश्न. ‘समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाला 'यूरोपीय स्थिरता तंत्र (European Stability Mechanism)' क्या

है? (2016)

(a) मध्य-पूर्व से लाखों शरणार्थियों के आने के प्रभाव से निपटने के लिये EU द्वारा बनाई गई एक एजेंसी

(b) EU की एक एजेंसी, जो यूरोक्षेत्र (यूरोज़ोन) के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है

(c) सभी द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

(d) सदस्य राष्ट्रों के बीच मतभेद सुलझाने के लिये EU की एक एजेंसी

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. 'नाटो का विस्तार एवं सुदृढीकरण और एक मज़बूत अमेरिका-यूरोप रणनीतिक साझेदारी भारत के लिये अच्छा काम करती है।' इस कथन के बारे मे आपकी क्या राय है? अपने उत्तर के समर्थन में कारण और उदाहरण दीजिये। (2023)

भारत में पराली दहन (स्टबल बर्निंग)

प्रिलिम्स के लिये: पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (EPA), वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) अधिनियम, 2021, दक्षिण-पश्चिम मानसून, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, MSP, जैव ईंधन, कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन, बायोचार।

मेन्स के लिये: पराली जलाने के प्रभाव, इसके पीछे के कारण, पुनर्चक्रण और पुन: उपयोग के तरीके और शमन के संभावित समाधान।

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिये, सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को तीन महीने के भीतर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिक्त पदों को भरने का निर्देश दिया और केंद्र सरकार से पराली जलाने के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया।

पराली दहन क्या है?

- परिचय: यह धान और गेहूँ जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए पुआल को आग लगाने को संदर्भित करता है।

- इसका उपयोग आमतौर पर सितंबर के अंत और नवंबर की शुरुआत के बीच गेहूँ की बुवाई से पहले खेतों से धान की फसल के अवशेषों को साफ करने के लिये किया जाता है।

- यह इस अवधि के दौरान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में सबसे अधिक प्रचलित है।

- पराली जलाने का कारण:

- एकल फसल पैटर्न: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली मुख्य रूप से गेहूँ और धान के समर्थन में है, जिससे एकल फसल पैटर्न को बढ़ावा मिलता है।

- इसके परिणामस्वरूप किसान अक्सर अगली बुवाई के मौसम के लिये अपने खेतों को जल्दी तैयार करने हेतु फसल अवशेषों को जलाने का सहारा लेते हैं।

- लागत प्रभावशीलता: यह अन्य अवशेष निपटान विधियों की तुलना में काफी सस्ता है, जैसे फसल के अवशेषों को मिट्टी में मिलाना या बेलर एवं श्रेडर जैसी मशीनरी का उपयोग करना, जिनमें भारी निवेश और श्रम की आवश्यकता होती है।

- खरपतवार प्रबंधन: आग लगाने से फसल अवशेषों में मौजूद खरपतवार और उनके बीज नष्ट हो जाते हैं, जिससे अतिरिक्त शाकनाशकों की आवश्यकता कम हो जाती है। अगली फसल की बुवाई से पहले खरपतवार नियंत्रण का यह एक सरल तरीका है।

- सीमित अवशेष प्रबंधन विकल्प: वैकल्पिक अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूकता नहीं है। यही कारण है कि पराली दहन एक सामान्य प्रथा बन गई है।

- जलवायु परिवर्तनशीलता का प्रभाव: असामान्य मानसून और बढ़ते तापमान से फसल कटाई में देरी होती है, जिसके कारण किसान समय पर बुवाई पूरी करने के लिये पराली जलाने पर मजबूर हो जाते हैं।

- एकल फसल पैटर्न: न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली मुख्य रूप से गेहूँ और धान के समर्थन में है, जिससे एकल फसल पैटर्न को बढ़ावा मिलता है।

- प्रभाव:

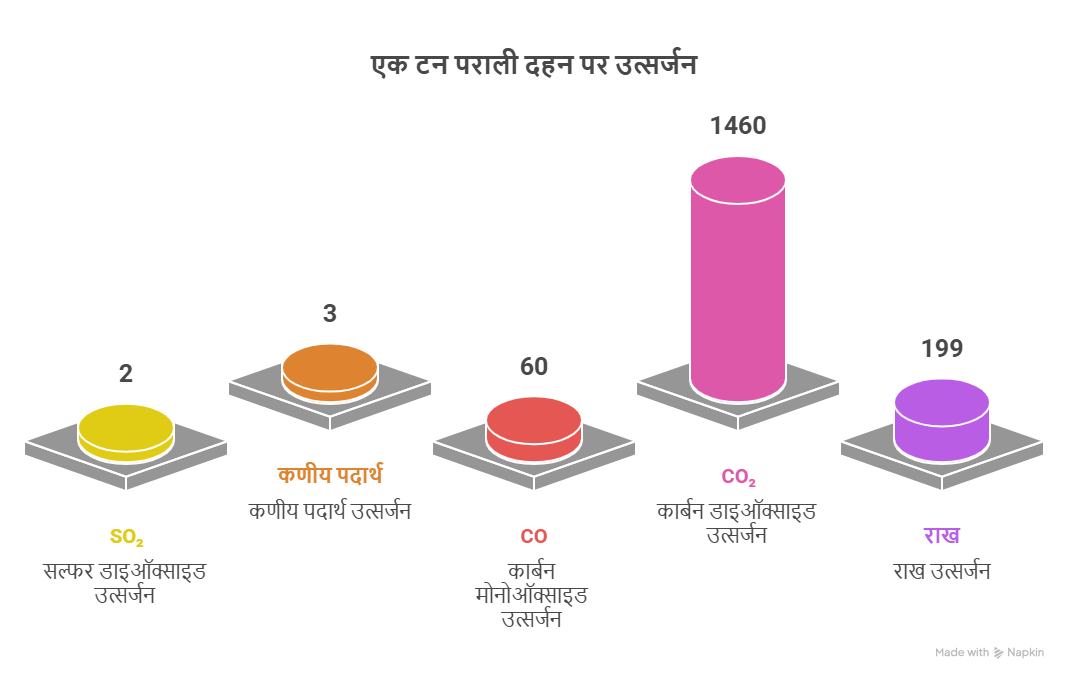

- वायु प्रदूषण: पराली दहन से प्रमुख वायु प्रदूषक निकलते हैं जैसे PM10, PM2.5, NOx, मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)।

- ये प्रदूषक वायु में धुंध (स्मॉग) उत्पन्न करते हैं और दमा, COPD, ब्रोंकाइटिस तथा फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ाते हैं।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: यह प्रथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में योगदान देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की गति तेज़ होती है।

- मृदा उर्वरता में ह्रास: अत्यधिक गर्मी मृदा की गहराई तक पहुँचकर उसकी आर्द्रता को कम कर देती है और लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नष्ट कर देती है, जिसके परिणामस्वरूप मृदा का स्वास्थ्य और भी प्रभावित होता है।

- वायु प्रदूषण: पराली दहन से प्रमुख वायु प्रदूषक निकलते हैं जैसे PM10, PM2.5, NOx, मीथेन (CH4), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs)।

भारत में पराली दहन पर नियंत्रण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- प्रौद्योगिकी और अवसंरचना की कमियाँ: मानक कंबाइन हार्वेस्टर 10–15 सेमी तक पराली छोड़ देते हैं, जिसे विशेष उपकरणों के बिना प्रबंधित करना कठिन होता है।

- कस्टम हायरिंग सेंटर्स (CHC) में प्राय: पर्याप्त मशीनरी की कमी होती है और कई किसानों को इन संसाधनों तक पहुँचने में तार्किक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

- धान की पराली में उच्च सिलिका की मात्रा मशीनरी को नुकसान पहुँचा सकती है, जब इसे फीडस्टॉक के रूप में उपयोग किया जाता है और बायोमास के संग्रह एवं प्रसंस्करण के लिये प्रभावी आपूर्ति शृंखला की अनुपस्थिति समस्या को और गंभीर बना देती है।

- नीतिगत बाधाएँ: पराली दहन और पर्यावरणीय मुआवज़े की अस्पष्ट परिभाषाएँ, साथ ही जटिल रेड एंट्री अनुपालन चिह्नांकन, ऐसी चुनौतियाँ उत्पन्न करते हैं जो किसानों पर अतिरिक्त बोझ डालती हैं।

- वर्तमान नीतियाँ प्रायः प्रोत्साहन की बजाय दंड पर अधिक ज़ोर देती हैं, जिससे किसान पर्यावरण-अनुकूल तरीके अपनाने से हतोत्साहित होते हैं।

- आर्थिक एवं वित्तपोषण सीमाएँ: मशीनरी अपनाने हेतु सीमित सब्सिडी और पर्यावरण क्षतिपूर्ति कोष के उपयोग के लिये क्षीण रूपरेखा, प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा डालती है।

- अन्य बाधाएँ: पराली दहन के स्थायी विकल्पों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में महत्त्वपूर्ण अंतराल है, जिसके कारण पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भरता बढ़ रही है।

पराली दहन की समस्या से निपटने के लिये भारत की पहल

- वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा तैयार किया गया फ्रेमवर्क:

- इन-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन: कृषि मशीनरी, कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC), तेज़ी से बढ़ने वाली धान की किस्मों, क्रमिक कटाई और जैव-अपघटकों का उपयोग करके खेत में फसल अवशेषों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- एक्स-सीटू फसल अवशेष उपयोग: धान की पराली के वैकल्पिक उपयोगों को बढ़ावा देता है, जैसे बायोमास ऊर्जा, ताप विद्युत संयंत्रों में सह-दहन, 2G इथेनॉल और संपीड़ित बायोगैस उत्पादन तथा पैकेजिंग सामग्री तैयार करना।

- प्रतिबंध और प्रवर्तन: फसल अवशेषों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिये निगरानी, प्रवर्तन और पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के माध्यम से पराली दहन पर प्रतिबंध लगाता है।

- वित्तीय सहायता: कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन (SMAM) के अंतर्गत, किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों को कृषि मशीनरी तथा उपकरण खरीदने के लिये वित्तीय सहायता मिलती है।

- तकनीकी हस्तक्षेप:

- हैप्पी सीडर: ट्रैक्टर पर लगा उपकरण, गेहूँ और धान की बुवाई करता है, पराली काटता है, जलाने से बचाता है, समय बचाता है और मृदा स्वास्थ्य में सुधार करता है।

- पूसा डीकंपोजर: सूक्ष्मजीवी सूत्रीकरण, पराली को खाद में परिवर्तित करता है, जिससे मृदा उर्वरता बढ़ती है।

- पेलेटाइज़ेशन: फसल अवशेष, बायोमास पेलेट, ऊर्जा, जलाने में कमी, आय सृजन।

- बायोचार उत्पादन: पराली को परिवर्तित करना, बायोचार, मृदा उर्वरता में सुधार, जल धारण, सूक्ष्मजीवी गतिविधि, कार्बन पृथक्करण।

- स्थानीय पहल:

- छत्तीसगढ़: गौठान-गाँव के भूखंड जहाँ एकत्रित पराली को गाय के गोबर और प्राकृतिक एंजाइमों का उपयोग करके जैविक खाद में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ग्रामीण युवाओं के लिये रोज़गार के अवसर सृजित होते हैं।

- पंजाब: मोबाइल ऐप i-Khet और सहकारी मशीनरी ट्रैकर किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी तक पहुँच की सुविधा प्रदान करते हैं।

पराली जलाने पर अंकुश लगाने हेतु भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- कानूनी सुधार: एक संसदीय स्थायी समिति ने पराली जलाने की समस्या को कम करने हेतु धान की पराली (Paddy Residue) के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है, जो दिल्ली में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है।

- यह सिफारिश अधीनस्थ विधान समिति की ओर से आई, जिसने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) नियम, 2023 की समीक्षा की।

- बुनियादी ढाँचा और रसद: वास्तविक समय फसल मानचित्रण को लागू करना, फसल परिपक्वता का पूर्वानुमान लगाना, अस्थायी भंडारण सुविधाओं का निर्माण करना तथा स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं और एग्रीगेटर्स का समर्थन करना।

- नवीन कृषि प्रौद्योगिकियाँ: पराली को 25 दिनों के भीतर खाद में बदलने हेतु माइक्रोब पूसा जैसे उपकरणों का उपयोग करना तथा अवशेषों को जलाए बिना गेहूँ की बुवाई के लिये हैप्पी सीडर का उपयोग करना।

- कम अवधि वाली धान की किस्मों को प्रोत्साहित करना, खरीद प्रक्रियाओं को मानकीकृत करना तथा अवशेष को कम करने के लिये बीज प्रमाणीकरण को लागू करना।

- गेहूँ के पराली को पशुओं के चारे में परिवर्तित करना और इसे खाद, कागज, कार्डबोर्ड, जैव ईंधन और विद्युत उत्पादन के लिये पुनर्चक्रित कीजिये।

- आर्थिक सहायता और मूल्य निर्धारण: पराली के लिये गारंटीकृत मूल्य प्रदान करना, वार्षिक बेंचमार्क मूल्य निर्धारित करना तथा सुनिश्चित करना कि प्रतिफल संग्रहण और श्रम लागत को कवर करना।

- कटाई के बाद के समाधान: पराली की कटाई और खाद बनाने के लिये मनरेगा के समान कार्यक्रम शुरू करना, अवशेष प्रबंधन को विनियमित करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत करना।

निष्कर्ष

उत्तर भारत में पराली जलाना एक गंभीर पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी चुनौती बना हुआ है, जिसका कारण फसल चक्र, सीमित विकल्प तथा जलवायु में अस्थिरता है। इससे निपटने के लिये एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें तकनीकी हस्तक्षेप, वित्तीय प्रोत्साहन, विनियामक उपाय एवं स्थानीय नवाचारों का संयोजन शामिल हो। इसका उद्देश्य पराली प्रबंधन को सतत् बनाना, वायु प्रदूषण को कम करना एवं मिट्टी की उर्वरता की रक्षा करना है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: तकनीकी समाधान और सरकारी हस्तक्षेप की उपलब्धता के बावजूद उत्तर-पश्चिम भारत में पराली जलाने की प्रथा को जारी रखने वाले विभिन्न कारकों का विश्लेषण करें। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रारंभिक परीक्षा:

निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2012)

- कंटूर बंडिंग

- रिले फसल

- शून्य जुताई

वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन मिट्टी में कार्बन को अलग करने/भंडारण में मदद करता है?

A) केवल 1 और 2

B) केवल 3

C) 1, 2 और 3

D) उनमें से कोई नहीं

उत्तर: (B)

मेन्स:

प्रश्न. चावल-गेहूँ प्रणाली को सफल बनाने के लिए कौन से प्रमुख कारक ज़िम्मेदार हैं? इस सफलता के बावजूद भारत में यह व्यवस्था कैसे अभिशाप बन गई है? (वर्ष 2020)

प्रश्न. मुंबई, दिल्ली और कोलकाता देश के तीन बड़े शहर हैं लेकिन दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य दो शहरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है। ऐसा क्यों है? (2015)

भारत में संधारणीय शहरीकरण हेतु केरल मॉडल

चर्चा में क्यों?

केरल भारत का पहला राज्य है, जिसने तीव्र शहरीकरण को संधारणीय रूप से प्रबंधित करने के लिये 25 वर्षीय रोडमैप के साथ एक केरल शहरी नीति आयोग (KUPC) की स्थापना की है।

- राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई KUPC रिपोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि केरल मॉडल अन्य राज्यों के लिये विकास को जलवायु अनुकूल, शासन सुधार और वित्तीय सशक्तीकरण के साथ संतुलित करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है।

संधारणीय शहरीकरण के लिये KUPC रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं?

- केरल शहरी नीति आयोग (KUPC): इसे केरल के शहरी भविष्य पर पुनर्विचार करने के लिये स्थापित किया गया था, जहाँ शहरों को केवल अवसंरचना समूह के रूप में नहीं, बल्कि जलवायु-सचेत पारिस्थितिक तंत्र के रूप में देखा गया है।

- केरल का शहरीकरण वर्ष 2050 तक 80% से अधिक हो जाने की उम्मीद है और जलवायु जोखिम बढ़ रहे हैं, इसलिये KUPC जलवायु अनुकूलन, वित्त, शासन, शहर की पहचान और समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थान-आधारित रणनीति की सिफारिश करता है।

- मुख्य सिफारिशें:

- जलवायु-संवेदनशील शहरी योजना: ज़ोनिंग नियमों में खतरे के मानचित्रों (बाढ़, भूस्खलन, तटीय जोखिम) का उपयोग कर आपदा-प्रवण विकास को रोकना।

- रीयल-टाइम शहरी डाटा प्रणाली: नगरपालिकाओं को दिशा देने के लिये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग (LiDAR) उपग्रह डाटा और मौसम सेंसर जैसे उपकरणों का उपयोग करते हुए एक डिजिटल प्रेक्षण केंद्र स्थापित करना।

- ग्रीन शुल्क एवं जलवायु बीमा: पारिस्थितिकी-संवेदनशील परियोजनाओं पर ग्रीन शुल्क लागू करना और लचीलापन व आपदा प्रतिक्रिया के लिये वित्त उपलब्ध कराने हेतु पैरामीट्रिक जलवायु बीमा शुरू करना।

- नगर निगम और समेकित बॉण्ड: प्रमुख शहर बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण हेतु म्यूनिसिपल बॉण्ड (नगर निगम बॉण्ड) जारी कर सकते हैं, जबकि छोटे शहरों और कस्बों को इसके लिये समेकित बॉण्ड मॉडल अपनाना चाहिये।

- शहरी प्रशासन सुधार: महापौरों के नेतृत्व में निर्वाचित सिटी कैबिनेट का गठन किया जाए। नगरपालिकाओं में अपशिष्ट प्रबंधन, जलवायु, परिवहन आदि जैसे क्षेत्रों के लिये विशेषज्ञ टीमों का गठन किया जाए।

- स्थानीय शासन में कुशल युवाओं की भर्ती के लिये “ज्ञानश्री” का शुभारंभ।

- स्थान-आधारित शहरी विकास और समावेशी योजना: प्रत्येक शहर की अनूठी शक्तियों को पहचानना तथा बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये कोच्चि को फिनटेक केंद्र के रूप में, तिरुवनंतपुरम एवं कोल्लम को नॉलेज कॉरिडोर के रूप में, कोझिकोड को साहित्यिक शहर के रूप में व पलक्कड़ और कासरगोड को स्मार्ट-औद्योगिक केंद्र के रूप में)।

- स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिये आर्द्रभूमि, जलमार्ग तथा विरासत क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना।

- प्रवासियों, गिग श्रमिकों और छात्रों के लिये स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण सहायता प्रदान करने हेतु नगर स्वास्थ्य परिषदों की स्थापना करना, ताकि समान शहरी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

- समुदाय-आधारित डेटा: यह दृष्टिकोण शहरी डेटा प्रणालियों में समुदायों के अनुभवों (जैसे मछुआरों और फुटपाथ विक्रेताओं के अनुभव) को सम्मिलित करने का समर्थन करता है, जिससे शहरी योजना अधिक सहभागी, समावेशी तथा ज़मीनी हकीकत पर आधारित बन सके।

भारत में शहरीकरण

- विश्व बैंक के अनुसार, भारत की शहरी आबादी वर्ष 2036 तक 600 मिलियन (40%) तक पहुँच जाएगी, जो 2011 में 31% थी, तथा शहरों का सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 70% योगदान होगा।

- भारत में शहरीकरण के प्रमुख चालक:

- जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रवासन: नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर सुविधाओं से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन।

- कृषि संकट, घटती हुई भूमि जोत और जलवायु परिवर्तन प्रवासन को और बढ़ा रहे हैं।

- आर्थिक परिवर्तन: कृषि से उद्योग और सेवाओं की ओर बदलाव। सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण तथा सेवाओं का विस्तार शहरों को विकास, नवाचार एवं रोज़गार का इंजन बनाता है।

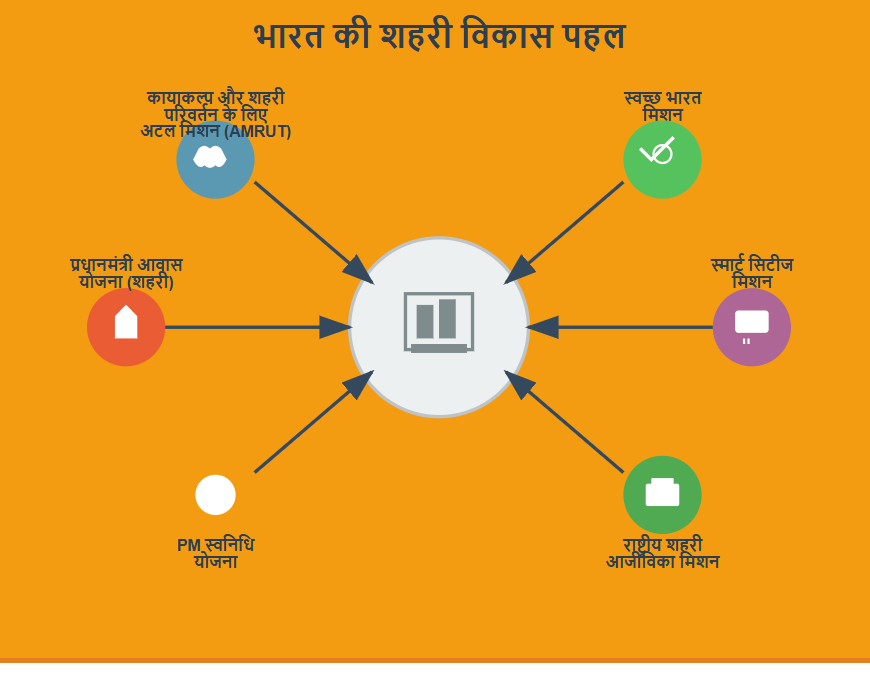

- नीतिगत प्रोत्साहन और शहरी मिशन: स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन), प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U) 2.0, और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन शहरी अवसंरचना को नया आकार देते हैं, आवास में सुधार करते हैं, और उद्यमशीलता केंद्रों को बढ़ावा देते हैं।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPIs) स्मार्ट शासन, कुशल सेवा वितरण और शहरों में बेहतर संसाधन प्रबंधन को सक्षम बनाते हैं।

- वैश्वीकरण एवं आकांक्षाएँ: वैश्विक बाज़ारों में एकीकरण और युवाओं की बढ़ती आकांक्षाएँ शहरी जीवनशैली, उपभोग पैटर्न और आधुनिक शहरी स्थलों की मांग को तेज़ करती हैं।

- पद्धतियों जैसे कम्पोस्टिंग या फसल अवशेषों का बायो-ऊर्जा में उपयोग करने के प्रति पर्याप्त अवसंरचना

- जनसांख्यिकीय संक्रमण और प्रवासन: नौकरियों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा बेहतर सुविधाओं से प्रेरित ग्रामीण-शहरी प्रवासन।

केरल मॉडल भारत की शहरी योजना के लिये क्या उपाय प्रस्तुत कर सकता है?

- स्मरण सूत्र (Mnemonic): KERALA

- K – (Knowledge & Community Data) ज्ञान एवं सामुदायिक डाटा: उपग्रह और सेंसर डाटा को नागरिकों के इनपुट के साथ मिलाकर नीतियों को इस तरह तैयार करना कि वे वास्तविक जीवन के अनुभवों को दर्शाएँ।

- E –(Elected & Specialist Governance) निर्वाचित एवं विशेषज्ञ शासन: नौकरशाही पर निर्भर होने की वजह से हटकर निर्वाचित शहरी मंत्रिमंडल, विशेषज्ञ नगरपालिका प्रकोष्ठ और युवा तकनीकी विशेषज्ञों की ओर बढ़ना।

- स्थानीय भूगोल, संस्कृति और जलवायु के अनुसार समयबद्ध शहरी आयोगों की स्थापना करना, केवल केंद्रीकृत ढाँचों पर निर्भर न रहना।

- R – (Resilience & Climate Integration) अनुकूलन एवं जलवायु एकीकरण: आपदा मानचित्रण और अनुकूलन को योजना के हर चरण का अभिन्न हिस्सा बनाना, न कि बाद में सोचना।

- A – (Autonomy in Finances) वित्तीय स्वायत्तता: नगरपालिकाओं को साझा बॉन्ड, ग्रीन फीस और जलवायु बीमा जैसे साधनों से वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना।

- L – (Livelihood & Land-sensitive Planning) आजीविका एवं भूमि-संवेदनशील योजना: स्थानीय अनुकूलताओं पर आधारित क्षेत्रीय आर्थिक केंद्रों को बढ़ावा देना, साथ ही साझा संसाधनों, संस्कृति और विरासत की रक्षा करना।

- A – (Awareness & Citizen Participation) जागरूकता एवं नागरिक भागीदारी: स्वैच्छिकता, सामुदायिक सहभागिता और शहरी नियोजन निर्णयों में जनसहभागिता को मज़बूत करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की शहरी योजना प्रणाली को केवल नौकरशाही पर निर्भर रहने के बजाय सहभागी और क्षेत्र-विशेष आधारित शासन की दिशा में अग्रसर होना चाहिये। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016)

प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014)