17वाँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन

प्रिलिम्स के लिये:ब्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, उभरते बाज़ार और विकासशील देश (EMDC), WTO, कार्बन मार्केट, टू स्टेट सॉल्यूशन, न्यू डेवलपमेंट बैंक, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, G7, G20, NAM, G77, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्विफ्ट सिस्टम, मुक्त व्यापार समझौता (FTA)। मेन्स के लिये:वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका एवं प्रासंगिकता, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिसकी थीम थी - "अधिक समावेशी और सतत् शासन के लिये वैश्विक दक्षिण सहयोग को सुदृढ़ बनाना (Strengthening Global South Cooperation for More Inclusive and Sustainable Governance)"। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर रियो डी जेनेरियो घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये।

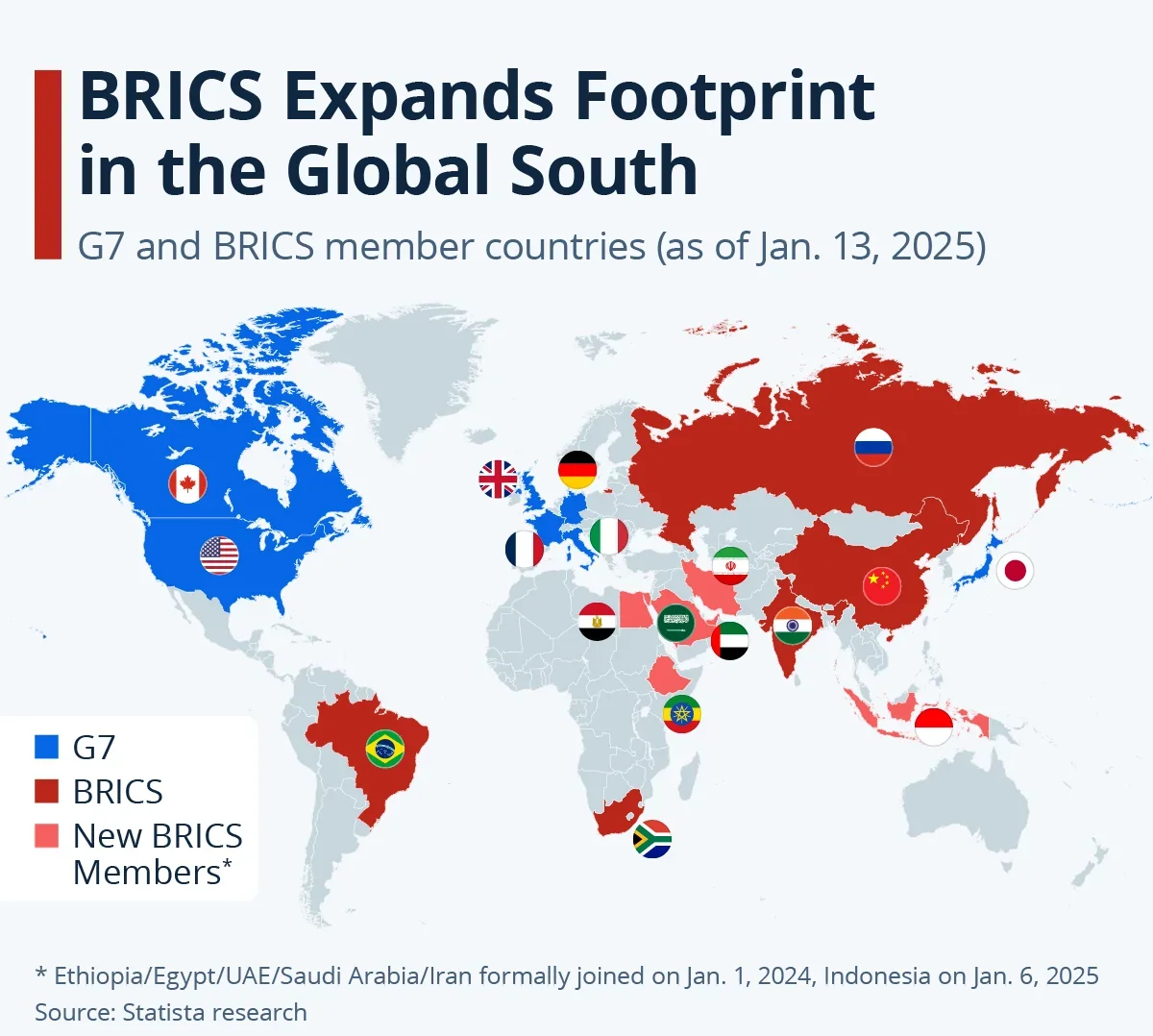

- इंडोनेशिया आधिकारिक रूप से ब्रिक्स में शामिल हो गया है, जबकि बेलारूस, बोलिविया, कज़ाकिस्तान, क्यूबा, नाइजीरिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, युगांडा और उज़्बेकिस्तान को ब्रिक्स साझेदार देशों के रूप में स्वीकार किया गया।

- भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता सॅंभालेगा और 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- वैश्विक शासन में सुधार (Global Governance Reform): ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन किया, ताकि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से अधिक स्थायी सदस्य शामिल हो सकें तथा वैश्विक दक्षिण का प्रतिनिधित्व बढ़े। IMF एवं विश्व बैंक में सुधार की मांग की गई, जिससे उभरते बाज़ार और विकासशील देश (EMDC) की भूमिका को उचित स्थान मिल सके तथा नियम-आधारित WTO प्रणाली का समर्थन किया गया।

- सतत् विकास: ब्रिक्स ने विकासशील देशों के लिये संसाधन जुटाने हेतु जलवायु वित्त पर अभिकर्त्ताओं के रूपरेखा घोषणापत्र को अपनाया तथा कार्बन मूल्य निर्धारण और उत्सर्जन व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिये ब्रिक्स कार्बन मार्केट साझेदारी पर समझौता ज्ञापन का समर्थन किया।

- शांति और सुरक्षा: ब्रिक्स ने "अफ्रीकी समस्याओं के लिये अफ्रीकी समाधान" की पुष्टि की और गाज़ा संघर्ष में युद्धविराम तथा टू स्टेट सॉल्यूशन का आह्वान किया। ब्रिक्स अभिकर्त्ताओं ने पहलगाम हमले की निंदा की और भारत ने इस पर ज़ोर दिया कि आतंकवाद को सैद्धांतिक रूप से खारिज किया जाना चाहिये, न कि इसे सुविधा के तौर पर देखा जाना चाहिये।

- वित्तीय सहयोग: ब्रिक्स ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये सीमा पार भुगतान पहल पर वार्त्ता को आगे बढ़ाया, न्यू डेवलपमेंट बैंक के विस्तार और निवेशों को जोखिम मुक्त करने के लिये ब्रिक्स बहुपक्षीय गारंटी (BMG) पायलट का समर्थन किया।

- प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था: ब्रिक्स ने वैश्विक AI शासन पर अभिकर्त्ताओं के बयान को अपनाया, डेटा अर्थव्यवस्था शासन समझौता को अंतिम रूप दिया और साझा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिये ब्रिक्स स्पेस काउंसिल के गठन पर सहमति व्यक्त की।

- स्वास्थ्य और सामाजिक विकास: ब्रिक्स ने सामाजिक रूप से निर्धारित रोगों (क्षयरोग) के उन्मूलन के लिये साझेदारी की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं से निपटना है।

ब्रिक्स क्या है?

- परिचय: ‘ब्रिक (BRIC)’ शब्द को वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ’नील (Jim O'Neill) ने ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को दर्शाने के लिये प्रस्तावित किया था।

- ब्रिक ने वर्ष 2006 में G8 आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान एक औपचारिक समूह के रूप में कार्य करना शुरू किया, वर्ष 2009 में रूस में इसका पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया तथा वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने के साथ यह ब्रिक्स बन गया।

- सदस्य: प्रारंभिक पाँच ब्रिक्स सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका थे। वर्ष 2024 में ईरान, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), मिस्र और इथियोपिया इस समूह में शामिल हुए, जबकि इंडोनेशिया वर्ष 2025 में ब्रिक्स में शामिल हुआ।

- सऊदी अरब ने अभी तक ब्रिक्स की अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप नहीं दिया है, जबकि अर्जेंटीना की वर्ष 2024 में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन बाद में उसने सदस्यता से पीछे हटने का निर्णय लिया।

- महत्त्व: ब्रिक्स विश्व की 45% जनसंख्या तथा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 37.3% हिस्सा रखता है, जो यूरोपीय संघ के 14.5% और G7 के 29.3% से अधिक है।

- ब्रिक्स की प्रमुख पहलें: न्यू डेवलपमेंट बैंक (2014), कॉन्टिंजेंट रिज़र्व अरेंजमेंट (CRA), ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज, ब्रिक्स त्वरित सूचना सुरक्षा चैनल, STI फ्रेमवर्क कार्यक्रम (2015) आदि।

ब्रिक्स वैश्विक शासन में शक्ति संतुलन को कैसे पुनर्परिभाषित कर रहा है?

- ऊर्जा सुरक्षा: ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के ब्रिक्स में शामिल होने के साथ ब्रिक्स अब वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन का लगभग 44% हिस्सा रखता है। इससे यह समूह ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और तेल की कीमतों व आपूर्ति शृंखलाओं को प्रभावित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाने की स्थिति में आ गया है।

- सामरिक संवाद हेतु तटस्थ मंच: भारत-चीन डोकलाम गतिरोध जैसी द्विपक्षीय तनाव की स्थितियों में ब्रिक्स एक तटस्थ और गैर-पश्चिमी कूटनीतिक मंच प्रदान करता है, जो रचनात्मक संवाद तथा सहयोग को प्रोत्साहित करता है।

- बहुपक्षीय सुधार के लिये साधन: ब्रिक्स भारत और अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व व्यापार संगठन, IMF और विश्व बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने हेतु सुधार हेतु एक सामूहिक मंच प्रदान करता है ।

- समावेशिता और वैश्विक सहभागिता: नए देशों को शामिल करना, जिनमें से कई विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं ( इथियोपिया और ईरान को छोड़कर ), समूह के अपने वैश्विक पदचिह्न का विस्तार करने और गैर-पश्चिमी देशों के व्यापक गठबंधन को शामिल करने के प्रयास को दर्शाता है।

- उभरता हुआ राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन: ब्रिक्स को तेज़ी से G7 के प्रति संतुलन और G20 में एक उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है, जो घटते पश्चिमी प्रभाव के बीच असमानता और कम प्रतिनिधित्व जैसे आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित कर रहा है।

वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में ब्रिक्स की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- स्थायी मुख्यालय और सचिवालय का अभाव: ब्रिक्स (BRICS) के पास कोई स्थायी मुख्यालय या समर्पित सचिवालय नहीं है, जिससे इसका संस्थागत ढाँचा कमज़ोर होता है। स्थायी ढाँचे की कमी के कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी और असंगठित हो जाती है।

- भूराजनीतिक विरोधाभास: ब्रिक्स में निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर होते हैं, लेकिन इसका विस्तार इस प्रक्रिया को जटिल बनाता है। यूएई और मिस्र जैसे देशों के अमेरिका से गठबंधन तथा ईरान का टकराववादी रुख इन विरोधाभासों के कारण ब्रिक्स NAM और G77 जैसे अप्रभावी मंच बन जाने का जोखिम उठाता है।

- कमज़ोर होती ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएँ और अप्रयुक्त क्षमता: चीन की आर्थिक सुस्ती (वर्ष 2023 में 5.2% से घटकर वर्ष 2024 में 4.6% और 2028 तक 3.4% अनुमान) तथा रूस का युद्ध व प्रतिबंधों के कारण पतन ब्रिक्स की वैश्विक आर्थिक परिवर्तन लाने की क्षमता को कमज़ोर करते हैं।

- हालाँकि ब्रिक्स का वैश्विक व्यापार में 18% से अधिक योगदान है, लेकिन आंतरिक ब्रिक्स व्यापार (Intra-BRICS Trade) वर्ष 2022 में सिर्फ 2.2% ही रहा। प्रस्तावित BRICS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी (CrRA) भी सर्वसम्मति की कमी के कारण अस्तित्व में नहीं आ सकी, जिससे संस्थागत निष्क्रियता उजागर होती है।

- वैश्विक संस्थाओं पर सीमित प्रभाव: BRICS+ देशों के पास IBRD (विश्व बैंक) में केवल 19% मतदान शक्ति है, जबकि G7 देशों के पास 40% है। इससे BRICS+ की वैश्विक वित्तीय नीतियों पर पकड़ सीमित हो जाती है।

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) के पास विश्व बैंक, IMF या AIIB के मुकाबले पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं।

- धीमी डॉलरीकरण की प्रक्रिया: हालाँकि ईरान, रूस और चीन आपसी व्यापार में अपनी स्थानीय मुद्राओं का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन डॉलर के विकल्प के प्रयास अब भी असंगत हैं। हालिया विस्तार के बाद साझा BRICS+ मुद्रा की संभावना कमज़ोर हो गई है।

ब्रिक्स अपनी संस्थागत क्षमता और नेतृत्व की भूमिका कैसे बढ़ा सकता है?

- संस्थागत सुधार: एक स्थायी ब्रिक्स सचिवालय की स्थापना करना, राजनीतिक मुद्दों पर आम सहमति बनाए रखते हुए आर्थिक मामलों पर भारित मतदान के साथ निर्णय लेने का विस्तार करना तथा रणनीतिक फोकस और वैश्विक विश्वसनीयता बनाए रखने के लिये GDP और आर्थिक स्थिरता जैसे स्पष्ट मानदंडों के साथ नए सदस्य एकीकरण को औपचारिक रूप देना।

- वित्तीय एकीकरण: वैकल्पिक स्विफ्ट प्रणालियों को बढ़ावा देना, NDB ऋण का विस्तार करने के लिये ब्रिक्स+ विकास बैंक 2.0 का शुभारंभ करना तथा सदस्यों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करने के लिये ब्रिक्स+ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) स्थापित करना।

- भू-राजनीतिक सहयोग: वैश्विक शासन पर एकीकृत रुख अपनाना जैसे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार, विश्व व्यापार संगठन पुनर्गठन, आतंकवाद-विरोध पर ब्रिक्स+ सुरक्षा वार्ता को मज़बूत करना तथा तटस्थ मंच के माध्यम से संघर्ष समाधान को बढ़ावा देना।

- नवाचार साझेदारी: पश्चिमी निर्भरता को कम करने और संसाधनों को एकत्रित करके अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के लिये AI, अर्द्धचालक और हरित तकनीक में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास हेतु ब्रिक्स+ डिजिटल गठबंधन का गठन करना।

- सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आदान-प्रदान: छात्र के लिये ब्रिक्स+ विश्वविद्यालय नेटवर्क की स्थापना करना तथा लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करने हेतु वीजा-मुक्त ब्लॉकों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष:

संस्थागत सुधारों, वित्तीय एकीकरण और रणनीतिक एकता के साथ ब्रिक्स (BRICS) एक सशक्त गठबंधन बन सकता है, जो वैश्विक दक्षिण (Global South) की प्रभावशाली प्रतिनिधि शक्ति के रूप में उभरे। यदि यह संगठन भीतरी विरोधाभासों को दूर करता है और सदस्य देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है तो यह पश्चिम-प्रधान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देते हुए समावेशी विकास को प्रोत्साहित कर सकता है। भारत की वर्ष 2026 में अध्यक्षता इस दिशा में इस दृष्टिकोण को आकार देने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक शासन संरचनाओं में सुधार लाने में ब्रिक्स की भूमिका की आलोचनात्मक जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रारंभिक:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (B) प्रश्न. हाल ही में चर्चा में रहा 'फोर्टालेजा डिक्लेरेशन' किससे संबंधित है? (2015) (A) आसियान उत्तर: B |

भारत विश्व स्तर पर चौथा ‘सबसे समतामूलक देश'

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, गिनी इंडेक्स, जन धन खाते, आयुष्मान कार्ड, भारतनेट, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मेन्स लिये:आय असमानता और गिनी सूचकांक, गरीबी कम करने में सामाजिक कल्याण योजनाओं की भूमिका, समावेशी विकास |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

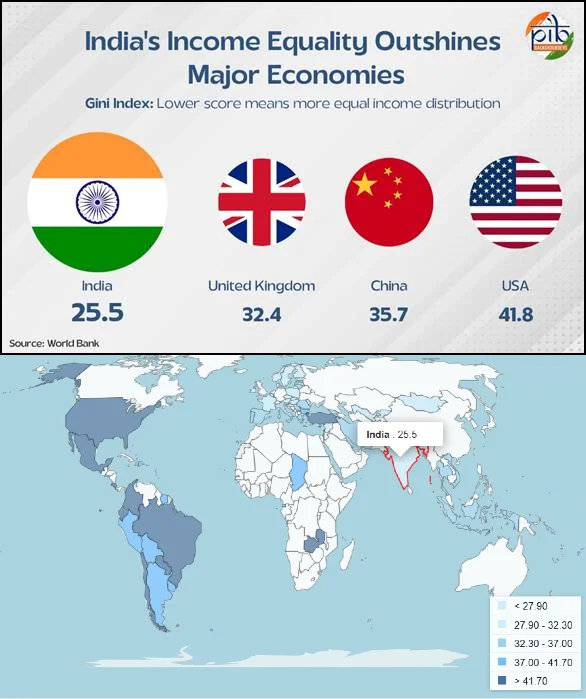

भारत न केवल विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है बल्कि आज यह सर्वाधिक समतामूलक समाजों में से एक भी है। विश्व बैंक के अनुसार, भारत का गिनी सूचकांक 25.5 है, जो इसे स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया और बेलारूस के बाद दुनिया का चौथा सबसे समतामूलक देश बनाता है।

गिनी सूचकांक क्या है?

- गिनी सूचकांक या गिनी गुणांक का विकास वर्ष 1912 में इतालवी सांख्यिकीविद् कोराडो गिनी द्वारा किया गया था। यह किसी देश में घरों या व्यक्तियों के बीच आय, संपत्ति या उपभोग के वितरण को मापता है।

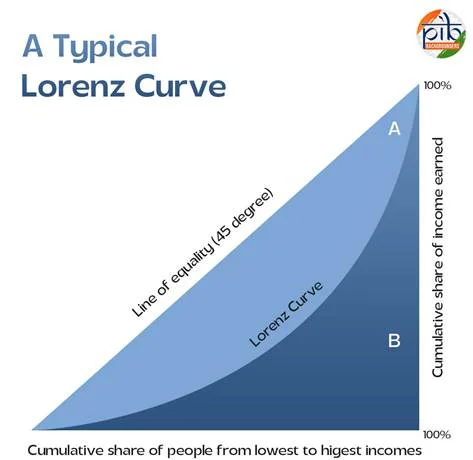

- ग्राफिक रूप से गिनी इंडेक्स को लॉरेंज कर्व से समझाया जा सकता है। लॉरेंज कर्व प्राप्तकर्र्त्ताओं की संचयी संख्या से प्राप्त कुल आय का संचयी प्रतिशत दर्शाता है, जो सबसे गरीब व्यक्ति या परिवार से शुरू होता है।

- गिनी गुणांक लॉरेंज वक्र और पूर्ण समानता की रेखा (45 डिग्री की रेखा) के बीच के क्षेत्र को मापता है, जिसका मान 0 (पूर्ण समानता) से 1 (अधिकतम असमानता) तक होता है या प्रतिशत के रूप में व्यक्त किये जाने पर 0 से 100 तक होता है (जहाँ 0 पूर्ण समानता को दर्शाता है और 100 अधिकतम असमानता को दर्शाता है)। कम गिनी मूल्य एक अधिक समतामूलक समाज को दर्शाता है।

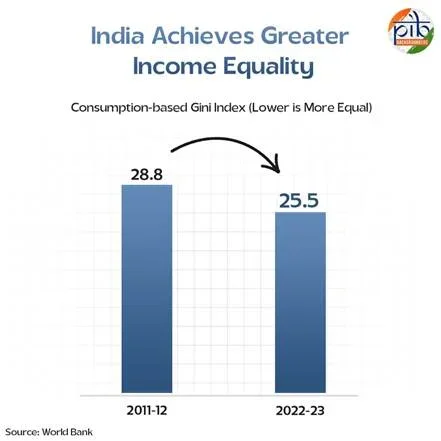

- भारत और गिनी सूचकांक: भारत का गिनी सूचकांक वर्ष 2011 में 28.8 था, जो वर्ष 2022 में लगातार घटकर 25.5 हो गया, जो सामाजिक समानता में निरंतर प्रगति को दर्शाता है।

- भारत का 25.5 स्कोर इसे "मध्यम रूप से कम असमानता" श्रेणी में रखता है (गिनी स्कोर 25 और 30 के बीच)।

- उल्लेखनीय रूप से भारत उच्च असमानता स्कोर वाले देशों से आगे है, जिनमें चीन (35.7) और अमेरिका (41.8) शामिल हैं।

- भारत के लिये महत्त्व: भारत अब सभी G7 और G20 देशों की तुलना में अधिक समान स्थान पर है।

- यह कम स्कोर भारत के अत्यधिक असमान समाज की पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है, विशेष रूप से जब इसे शहरी-ग्रामीण और अंतर-राज्यीय असमानताओं के माध्यम से देखा जाता है।

- यह व्यापक आय वृद्धि को दर्शाता है (विशेष रूप से निम्न आय वर्ग में)।

भारत की इक्विटी सफलता के पीछे के प्रमुख कारक कौन-से हैं?

- गरीबी में कमी: विश्व बैंक की स्प्रिंग, 2025 गरीबी और समानता रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2011 से अब तक 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है।

- विश्व बैंक ने वैश्विक मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए अपनी वैश्विक चरम गरीबी सीमा को 2.15 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन से संशोधित कर 3 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन (2021 की कीमतों के आधार पर) कर दिया है। यह नया मानक बुनियादी जीवन की अधिक यथार्थवादी लागत को दर्शाता है।

- रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दशक में 171 मिलियन भारतीयों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला गया है। प्रतिदिन 2.15 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करने वाले लोगों की हिस्सेदारी, जो जून 2025 तक अत्यधिक गरीबी की वैश्विक सीमा थी, 2011-12 के 27.1% से तेज़ी से गिरकर 2022-23 में केवल 2.3 प्रतिशत रह गई।

- निरपेक्ष रूप से अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 344.47 मिलियन से घटकर 75.24 मिलियन हो गई।

- समानता के लिये कल्याणकारी योजनाऍं:

- प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन भारत के सामाजिक समानता प्रयासों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है।

- 25 जून, 2025 तक 55.69 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास जन धन खाते थे, जो उन्हें सरकारी लाभों और औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुँच दिलाते हैं।

- आधार और डिजिटल पहचान: आधार ने पूरे देश के निवासियों की एक अद्वितीय डिजिटल पहचान बनाई है। 3 जुलाई, 2025 तक 142 करोड़ से अधिक आधार कार्ड जारी किये जा चुके हैं। यह व्यवस्था विश्वसनीय प्रमाणीकरण के माध्यम से सही समय पर सही व्यक्ति तक लाभ पहुँचाने को सुनिश्चित करके कल्याण के वितरण की रीढ़ बनती है।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): DBT प्रणाली ने कल्याणकारी भुगतानों को सुव्यवस्थित किया है, जिससे लीकेज और देरी कम हुई है। मार्च 2023 तक संचयी बचत ₹3.48 लाख करोड़ तक पहुँच चुकी है, जो इसकी दक्षता और पैमाने को दर्शाता है।

- आयुष्मान भारत: आयुष्मान भारत योजना प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है। 3 जुलाई, 2025 तक 41.34 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किये जा चुके हैं।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने इस प्रयास को और अधिक सशक्त बनाया है, जिसके तहत अब तक 79 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य खाते बनाए जा चुके हैं, जो व्यक्तियों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं।

- स्टैंड-अप इंडिया: जुलाई 2025 तक 2.75 लाख से अधिक आवेदनों को स्वीकृति दी जा चुकी है, जिनके लिये कुल 62,807 करोड़ रुपए वितरित किये गए है। यह पहल वंचित समुदायों के व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, ताकि वे अपनी शर्तों पर आर्थिक विकास में भागीदारी कर सकें।

- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY): वर्ष 2024 तक यह योजना 80.67 करोड़ लाभार्थियों तक पहुँच चुकी है, जिसमें निशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जा रहा है, ताकि संकट के समय कोई भी व्यक्ति पीछे न रहे।

- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना: परंपरागत शिल्पकार और कारीगर भारत की आर्थिक एवं सांस्कृतिक विरासत के महत्त्वपूर्ण अंग हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना उन्हें बिना गारंटी ऋण, टूलकिट, डिजिटल प्रशिक्षण और विपणन सहायता प्रदान कर समर्थन देती है।

- जुलाई 2025 तक इस योजना के तहत 29.95 लाख व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया है, जिससे आजीविका की सुरक्षा में सहायता मिली है और ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में समावेशी विकास को बढ़ावा मिला है।

- प्रधानमंत्री जन धन योजना: वित्तीय समावेशन भारत के सामाजिक समानता प्रयासों में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण रहा है।

भारत की समानता से जुड़ी उपलब्धियों को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ और संरचनात्मक चिंताएँ क्या हैं?

- निम्न असमानता सूचकांक के बावजूद उच्च गरीबी: 3.65 अमेरिकी डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा (जो निम्न-मध्य आय वाले देशों के लिये उपयुक्त है) के आधार पर वर्ष 2022 में भारत की गरीबी दर 28.1% थी।

- अब भी 300 मिलियन से अधिक व्यक्ति गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जो समानता संबंधी दावों की स्थिरता पर सवाल खड़े करते हैं।

- वेतन और आय में असमानता: वेतन असमानता अभी भी गंभीर बनी हुई है — शीर्ष 10% व्यक्ति, निचले 10% की तुलना में 13 गुना अधिक कमाते हैं (2023–24)।

- वर्ष 2023 में आय के लिये गिनी गुणांक 0.410 है, जो वर्ष 1955 में 0.371 था, जिससे दीर्घकालिक आय असमानता में वृद्धि स्पष्ट होती है।

- सबसे संपन्न 1% व्यक्तियों के पास देश की कुल संपत्ति का 40% से अधिक है, जबकि निचले 50% के पास केवल 3% संपत्ति है।

- ये आँकड़े गंभीर आय और संपत्ति असमानता को उजागर करते हैं, जिसे 25.5 के गिनी सूचकांक जैसे उपभोग-आधारित उपाय पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं।

- पुरानी गरीबी रेखा: भारत अब भी रंगराजन समिति द्वारा वर्ष 2014 में तय की गई गरीबी रेखा (शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक व्यय 1407 रुपए और ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपए) पर निर्भर है, जो वर्तमान जीवन-यापन की वास्तविक लागत को सही तरीके से नहीं दर्शाती।

- यदि कोई अद्यतन मानक नहीं अपनाया गया तो कल्याणकारी योजनाएँ वास्तविक रूप से गरीब व्यक्तियों तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाऍंगी।

- अवसरों तक असमान पहुँच: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल पहुँच और रोज़गार के क्षेत्र में असमानताएँ अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर ग्रामीण जनसंख्या, महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) तथा अप्रवर्तित (अनौपचारिक) श्रमिकों के लिये।

- उपभोग में सुधार के बावजूद, परिणामों में समानता अब भी सीमित है।

- उपभोग में सुधार के बावजूद, परिणामों में समानता अब भी सीमित है।

आगे की राह

- राष्ट्रीय गरीबी रेखा में संशोधन करना: वर्तमान गरीबी रेखा अब प्रासंगिक नहीं रह गई है। इसे वर्ष 2024–25 की जीवन-यापन लागत, मुद्रास्फीति और शहरीकरण की प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए पुनः निर्धारित किया जाना चाहिये।

- श्रम बाज़ार सुरक्षा को मजबूत करना: न्यायसंगत वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित किया जाए, विशेष रूप से अविनियमित (अनौपचारिक) क्षेत्र में, जो देश की 80% से अधिक कार्यबल को रोज़गार देता है।

- शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना: सर्व शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री श्री योजना (PM SHRI), राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और पोषण योजनाओं में बजटीय आवंटन बढ़ाया जाए, ताकि पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही गरीबी तथा असमानता को प्रभावी रूप से दूर किया जा सके।

- डिजिटल डिवाइड को कम करना: डिजिटल विभाजन को समाप्त करना: भारतनेट का विस्तार करें, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दें और किफायती स्मार्टफोन/इंटरनेट तक पहुँच सुनिश्चित करें ताकि डिजिटल समानता प्राप्त हो सके, विशेष रूप से ग्रामीण युवाओं व महिलाओं के लिये।

- लैंगिक असमानता: महिलाओं के अवैतनिक श्रम को महत्त्व देने के लिये आर्थिक और नीतिगत उपाय प्रदान करें। अवसरों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिये शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, भूमि और ऋण तक महिलाओं की पहुँच में सुधार करना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत का गिनी स्कोर 25.5 है जो संतुलित आर्थिक सुधार और सामाजिक सुरक्षा के माध्यम से असमानता को कम करने में वास्तविक प्रगति को दर्शाता है। जन धन, DBT और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने पहुँच में सुधार किया है जबकि स्टैंड-अप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। भारत का मॉडल दिखाता है कि समावेशी नीतियों के साथ विकास और समानता एक साथ आगे बढ़ सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक समानता वाले देशों में स्थान दिया गया है। इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रमुख नीतिगत उपायों और कल्याणकारी योजनाओं की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. COVID-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानताओं और गरीबी को गति दे दी है। टिप्पणी कीजिये। (2020) |