‘संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना’ की बहाली

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA), अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA)। मेन्स के लिये:JCPOA की समयरेखा एवं पृष्ठभूमि, JCPOA की बहाली के भारत पर प्रभाव। |

चर्चा में क्यों?

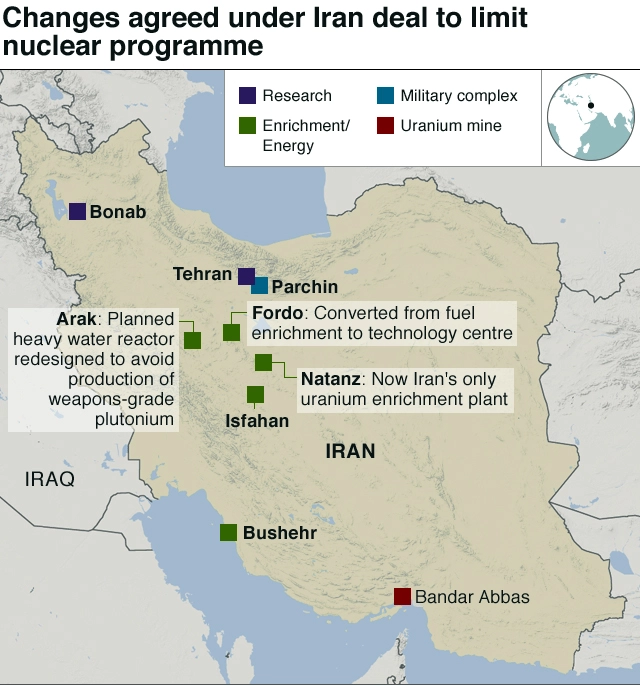

ईरान के साथ वर्ष 2015 के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को पूर्व रूप में लाने पर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही अप्रयक्ष वार्ता के अंतिम चरण में प्रवेश करने के साथ ही अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु सहयोग परियोजनाओं को अनुमति देने के लिये ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों में छूट को बहाल कर दिया है।

- सुरक्षा एवं अप्रसार को बढ़ावा देने के नाम पर यह छूट अन्य देशों और कंपनियों को अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किये बिना ईरान के नागरिक परमाणु कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति देती है।

- पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने इस परमाणु समझौते से स्वयं को अलग कर लिया था, के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2019 और 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इस छूट को रद्द कर दिया गया था। इस समझौते को औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना (Joint Comprehensive Plan of Action-JCPOA) के नाम से जाना जाता है।

क्या है JCPOA की सामयिकता एवं पृष्ठभूमि?

- JCPOA ईरान और P5+1 देशों (चीन, फ्राँस, जर्मनी, रूस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ) के बीच वर्ष 2013-2015 के दौरान चली लंबी बातचीत का परिणाम था।

- यह ओमान की मध्यस्थता के साथ अमेरिका (राष्ट्रपति बराक ओबामा के तहत) और ईरान के बीच आयोजित बैक चैनल वार्ताओं के कारण संभव हो सका, ये वार्ताएँ वर्ष 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद उत्पन्न स्थिति में पुनः विश्वास बहाली के प्रयासों का हिस्सा थीं।

- इस्लामिक क्रांति, जिसे ईरानी क्रांति भी कहा जाता है, वर्ष 1978-79 के दौरान ईरान में एक लोकप्रिय विद्रोह था, जिसके परिणामस्वरूप 11 फरवरी, 1979 को राजशाही का पतन हुआ और एक इस्लामी गणराज्य की स्थापना हुई।

- JCPOA ने ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के बदले में एक अंतर्वेधी निरीक्षण प्रणाली की निगरानी में उसे अपने परमाणु संवर्द्धन कार्यक्रम को सीमित करने के लिये बाध्य किया।

- हालाँकि एक आक्रामक रिपब्लिकन सीनेट के कारण राष्ट्रपति ओबामा इस परमाणु समझौते पर सीनेट से मंज़ूरी प्रदान कराने में असमर्थ रहे थे, परंतु ईरान पर लगे प्रतिबंधों में छूट के लिये इसे आवधिक कार्यकारी आदेशों के आधार पर लागू किया गया।

- डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वे इस समझौते से पीछे हट गए, उन्होंने इसे एक "बहुत ही खराब, एकतरफा सौदा बताया, जिसे कभी नहीं लागू किया जाना चाहिये था।”

- अमेरिका के इस समझौते से अलग होने के निर्णय की JCPOA में शामिल अन्य सदस्यों (यूरोपीय सहयोगियों सहित) ने आलोचना की क्योंकि उस समय तक ईरान इस समझौते के तहत अपने दायित्वों का अनुपालन कर रहा था और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा इसे प्रमाणित भी किया गया था।

- ईरान पर अमेरिका के एकतरफा प्रतिबंधों की सख्ती के कारण दोनों देशों के बीच तनाव भी बढ़ गया, अमेरिकी प्रतिबंधों के विस्तार के साथ वैश्विक वित्तीय प्रणाली से जुड़े लगभग सभी ईरानी बैंक, धातु, ऊर्जा और शिपिंग से संबंधित उद्योग, रक्षा, खुफिया तथा परमाणु प्रतिष्ठानों से संबंधित लोग आदि सभी इसके दायरे में आ गए थे।

- अमेरिका के इस समझौते से पीछे हटने पर पहले वर्ष में ईरान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली क्योंकि इस दौरान E-3 देशों (फ्राँस, जर्मनी, यू.के.) और यूरोपीय संघ ने अमेरिकी फैसले के प्रभावों को कम करने हेतु समाधान खोजने का वादा किया था।

- E-3 देशों ने ‘इंसटेक्स’ (Instrument in Support of Trade Exchanges- INSTEX) के माध्यम से कुछ राहत प्रदान करने का वादा किया, ध्यातव्य है कि इंसटेक्स की स्थापना वर्ष 2019 में ईरान के साथ सीमित व्यापार की सुविधा के लिये की गई थी।

- हालाँकि मई 2019 तक ईरान का यह रणनीतिक धैर्य समाप्त हो गया क्योंकि वह E-3 देशों से अपेक्षित आर्थिक राहत पाने में विफल रहा।

- ऐसे में जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों का प्रभाव तीव्रता से पड़ने लगा तो ईरान ने ‘अधिकतम प्रतिरोध’ की रणनीति अपनानी शुरू कर दी।

JCPOA की बहाली से कैसे प्रभावित होगा भारत?

JCPOA की बहाली से ईरान पर लगाए गए कई प्रतिबंधों में कटौती हो सकती है, जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ भारत को मिल सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरणों के आधार पर समझा जा सकता है:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा: ईरान पर लगे प्रतिबंधों के हटने से चाबहार, बंदर अब्बास बंदरगाह और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से संबंधित अन्य योजनाओं में भारत के हितों को संरक्षण प्रदान किया जा सकेगा।

- यह पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में चीनी उपस्थिति को बेअसर करने में भारत की मदद करेगा।

- चाबहार के अलावा ईरान से होकर गुज़रने वाले ‘अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण पारगमन गलियारे’ (INSTC) से भारत के हितों को भी बढ़ावा मिल सकता है। गौरतलब है कि INSTC के माध्यम से पाँच मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

- ऊर्जा सुरक्षा: अमेरिका की आपत्तियों और CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) के दबाव के कारण भारत को ईरान से तेल के आयात को शून्य करना है।

- अमेरिका और ईरान के बीच संबंधों की बहाली से भारत को ईरान से सस्ते तेल की खरीद करने तथा अपनी ऊर्जा सुरक्षा को समर्थन प्रदान करने में सहायता मिलेगी।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत का सौर ऊर्जा क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य प्राप्त करने हेतु योजनाएँ और कार्यक्रम। मेन्स के लिये:नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ, नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत की पहलें और संबंधित चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार सौर शुल्कों के लिये जल्द ही नियम प्रस्तुत करेगी और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद को बढ़ावा देने हेतु मौजूदा ‘थर्मल पावर खरीद समझौतों’ (PPAs) में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता को 500 GW (गीगावाट) तक बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

- ‘बिजली खरीद समझौता’ (PPA) दो पक्षों के बीच एक विशिष्ट अनुबंध है, जिसमें बिजली उत्पन्न करने वाली कंपनियाँ और बिजली वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम) शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

संबंधित मुद्दा:

- सौर पैनलों की गिरती कीमत एवं कम वित्तपोषण लागत के कारण दिसंबर 2020 में सौर टैरिफ पिछले एक दशक में लगातार गिरकर 2 रुपए प्रति यूनिट (1 यूनिट = 1 kWh) से कम हो गए हैं।

- कम सौर टैरिफ की प्रवृत्ति ने कई कंपनियों को लंबी अवधि की बिजली खरीद समझौतों में प्रवेश करने के बजाय टैरिफ में और गिरावट का इंतज़ार करने हेतु प्रेरित किया है।

इस कदम का महत्त्व:

- शुल्कों को पूल करने का यह कदम भविष्य में कम सौर शुल्कों से संबंधित डिस्कॉम की चिंताओं को दूर करके सौर ऊर्जा की खरीद में तेज़ी लाने में मदद कर सकता है।

- अगले 4-5 वर्षों में जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली के साथ लगभग 10,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा आधारित बिजली को संलग्न करने के सरकार के कदम से कुछ डिस्कॉम कंपनियों के लिये बिजली खरीद की कुल लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

- कई पुरानी ताप विद्युत परियोजनाएँ उच्च परिवर्तनीय लागतों के कारण अव्यावहारिक बनी हुई हैं और मौजूदा ‘बिजली खरीद समझौते’ के तहत डिस्कॉम को निश्चित लागत का भुगतान करने के लिये मज़बूर किया जाता है।

- केंद्र ने नवंबर 2021 में दिशा-निर्देश जारी किये थे, जो थर्मल उत्पादन कंपनियों को कोयला आधारित बिजली हेतु मौजूदा बिजली खरीद समझौतों (PPAs) के तहत अपनी नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं से ग्राहकों को बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देता है, जिसके तहत नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से प्राप्त लाभ को बिजली उत्पादन और वितरण कंपनियों के बीच 50:50 के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- परिचय:

- 30 नवंबर, 2021 तक देश की स्थापित अक्षय ऊर्जा (RE) क्षमता 150.54 गीगावाट (सौर: 48.55 गीगावाट, पवन: 40.03 गीगावाट, लघु जलविद्युत: 4.83 गीगावाट, जैव-शक्ति: 10.62 गीगावाट, हाइड्रो: 46.51 गीगावाट) है, जबकि इसकी परमाणु ऊर्जा आधारित स्थापित बिजली क्षमता 6.78 गीगावाट है।

- भारत के पास विश्व की चौथी सबसे बड़ी पवन ऊर्जा क्षमता है।

- यह कुल गैर-जीवाश्म आधारित स्थापित ऊर्जा क्षमता को 157.32 गीगावाट तक लाता है जो कि 392.01 गीगावाट की कुल स्थापित बिजली क्षमता का 40.1% है।

- बजट 2022-23 में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा:

- परिचय:

- वर्ष 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये शुरू की गई ‘उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन’ (Production-Linked Incentive-PLI) योजना हेतु 19,500 करोड़ रूपए का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

- मुद्दे:

- वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के बजट अनुमान से पता चलता है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) में निवेश 1,800 करोड़ रुपए से घटकर लगभग 1,000 करोड़ रुपए हो गया है।

- SECI सौर ऊर्जा पर कार्य करने वाला केंद्र सरकार का एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जो वर्तमान में संपूर्ण नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिये ज़िम्मेदार है।

- वर्षों से भारत में सौर फोटोवोल्टिक (PhotoVoltaic) मॉड्यूल के निर्माण के साथ गुणवत्ता की कमी एक प्राथमिक मुद्दा रहा है।

- इसे पॉलीसिलिकॉन (Polysilicon) से सौर पीवी मॉड्यूल तक पूरी तरह से एकीकृत विनिर्माण इकाइयों के तकनीकी पहलुओं से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है।

- हालाँकि ऐसे अनुसंधान एवं विकास के लिये किसी अलग आवंटन की घोषणा नहीं की गई है।

- वर्ष 2022-23 के लिये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) के बजट अनुमान से पता चलता है कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम (SECI) में निवेश 1,800 करोड़ रुपए से घटकर लगभग 1,000 करोड़ रुपए हो गया है।

- परिचय:

- संबंधित पहलें:

आगे की राह

- सही क्षेत्रों की पहचान करना: अक्षय संसाधनों, विशेष रूप से पवन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना हर जगह सम्भव नहीं है, उन्हें विशिष्ट स्थान की आवश्यकता होती है।

- इन विशिष्ट स्थानों की पहचान करना उन्हें मुख्य ग्रिड के साथ एकीकृत करना और विद्युत का वितरण, इन तीनों का संयोजन ही भारत की उन्नति सुनिश्चित करेगा।

- अन्वेषण: अधिक ऊर्जा का संग्रहण हेतु समाधान तलाशने की आवश्यकता है।

- कृषि सब्सिडी: कृषि सब्सिडी में सुधार किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल आवश्यक मात्रा में ही ऊर्जा की खपत हो।

- हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन: जब ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की ओर बढ़ने की बात आती है तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहन और इलेक्ट्रिक वाहन सबसे उपयुक्त विकल्प होते हैं, जिन पर हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सामग्री नियामक शक्तियाँ

प्रिलिम्स के लिये:कंटेंट रेगुलेशन, आईटी रूल्स 2021, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्रेस, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, केबल टीवी नेटवर्क रूल्स 1994, भारतीय प्रेस परिषद, अनुच्छेद 19। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वैज्ञानिक नवाचार और खोज, नीतियों और इनके कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर, भारत में सामग्री विनियमन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Information and Broadcasting Ministry-I&B) ने मलयालम भाषा के एक समाचार चैनल का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

- लाइसेंस रद्द करने के कारणों में गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला दिया गया। गृह मंत्रालय द्वारा चैनल को 'सुरक्षा मंज़ूरी’ प्रदान किये जाने से इनकार करने के बाद I&B मंत्रालय द्वारा निलंबन आदेश जारी किया गया था।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किन क्षेत्रों में सामग्री को विनियमित कर सकता है?

- वर्ष 2021 तक इसके पास इंटरनेट को छोड़कर सभी क्षेत्रों जैसे- टीवी चैनल्स, समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं, सिनेमाघरों, टीवी पर प्रदर्शित फिल्मों तथा रेडियो से संबंधित सामग्री को विनियमित करने की शक्तियाँ थीं।

- फरवरी, 2021 में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ने इंटरनेट सामग्री तथा विशेष रूप से डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्मों और ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफॉर्मों पर भी अपनी नियामक शक्तियों का विस्तार किया।

इसमें किस प्रकार की शक्तियाँ शामिल हैं?

- फिल्म से संबंधित:

- उदाहरण के लिये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सिनेमा हॉल या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

- हालाँकि व्यवहार में CBFC ने अक्सर किसी फिल्म को प्रमाणन प्रदान करने से पहले उसमें बदलाव या कटौती का सुझाव दिया है। यद्यपि किसी फिल्म को सेंसर करना CBFC का अधिदेश नहीं है, लेकिन जब तक फिल्म निर्माता इसके सुझावों से सहमत नहीं होता है, तब तक वह रेटिंग देने की प्रक्रिया को रोक सकता है।

- उदाहरण के लिये केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) से प्रमाणित होने के बाद ही फिल्मों को भारत में सिनेमा हॉल या सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है।

- टीवी चैनल और ओटीटी से संबंधित:

- टीवी चैनल्स के संदर्भ में सरकार ने पिछले वर्ष दर्शकों से संबंधित चिंताओं (यदि कोई हो) के संबोधन हेतु एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना का गठन किया था।

- इसके तहत एक दर्शक क्रमिक रूप से चैनल से संपर्क कर सकता है, फिर उद्योग का एक स्व-नियामक निकाय भी मौजूद है और अंत में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय इस संदर्भ में चैनल को एक कारण बताओ नोटिस जारी कर सकता है तथा फिर इस मुद्दे को एक ‘अंतर-मंत्रालयी समिति’ (IMC) को संदर्भित कर सकता है।

- ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट के लिये भी इसी प्रकार की संरचना मौजूद है।

- मंत्रालय में ‘इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेल’ भी है, जो केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1994 में उल्लिखित प्रोग्रामिंग एवं विज्ञापन कोड के किसी भी उल्लंघन हेतु चैनल्स को ट्रैक करता है।

- उल्लंघन के चलते चैनल के अपलिंकिंग लाइसेंस (उपग्रह को कंटेंट भेजने हेतु) या डाउनलिंकिंग लाइसेंस (एक मध्यस्थ के माध्यम से दर्शकों को प्रसारित करने हेतु) का निरसन हो सकता है। ‘मीडिया-वन’ (मलयालम भाषा के समाचार चैनल) के ये लाइसेंस सरकार ने रद्द कर दिये हैं।

- टीवी चैनल्स के संदर्भ में सरकार ने पिछले वर्ष दर्शकों से संबंधित चिंताओं (यदि कोई हो) के संबोधन हेतु एक त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण संरचना का गठन किया था।

- प्रिंट मीडिया और वेबसाइट के संबंध में:

- प्रिंट के मामले में भारतीय प्रेस परिषद की सिफारिशों के आधार पर सरकार किसी प्रकाशन के लिये अपने विज्ञापन को निलंबित कर सकती है।

- ज्ञात हो कि पिछले वर्ष के आईटी नियमों ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वेबसाइट्स को उनके कंटेंट के आधार पर प्रतिबंधित करने के आदेश जारी करने की अनुमति दी थी।

किस प्रकार के कंटेंट की अनुमति नहीं है?

- प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, फिल्म या ओटीटी प्लेटफॉर्म में अनुमत या निषिद्ध कंटेंट पर कोई विशिष्ट कानून नहीं हैं।

- इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर कंटेंट/सामग्री को देश में बोलने की स्वंत्रता/फ्री स्पीच नियमों का पालन करना होगा। संविधान का अनुच्छेद 19(1), अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए कुछ "उचित प्रतिबंधों" को भी सूचीबद्ध करता है, जिसमें संबंधित सामग्री शामिल है:

- राज्य की सुरक्षा

- विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध

- सार्वजनिक व्यवस्था

- शिष्टता

- नैतिकता आदि।

- इनमें से किसी भी प्रतिबंध का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जा सकती है।

अन्य एजेंसियों की भूमिका:

- इसमें अन्य एजेंसियों की कोई प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं है, क्योंकि सामग्री को विनियमित करने की शक्तियांँ केवल I&B मंत्रालय के पास हैं। हालांँकि I&B मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ-साथ खुफिया एजेंसियों से प्राप्त डेटा पर निर्भर करता है।

- उदाहरण के लिये: हाल में हुए कुछ मामलों में लाइसेंस रद्द कर दिये गए थे क्योंकि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा मंज़ूरी से इनकार कर दिया था, जो नीति के हिस्से के रूप में आवश्यक है।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा नए तंत्र को अपनाना: मंत्रालय द्वारा नए आईटी नियमों के तहत अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर कुछ YouTube चैनल्स और सोशल मीडिया एकाउंट्स को ब्लॉक करने के लिये किया है।

- जिस किसी के भी चैनल या अकाउंट को बैन किया गया है, वह न्यायालय का सहारा ले सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

श्रमिक आय और उपभोग व्यय को बढ़ावा देने की आवश्यकता

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था के महत्त्वपूर्ण व्यापक आर्थिक संकेतक, सरकारी बजट। मेन्स के लिये:बजट 2022 में राजकोषीय समेकन दृष्टिकोण। |

चर्चा में क्यों?

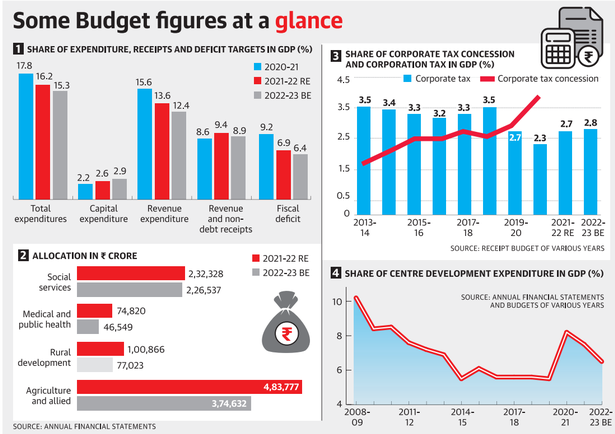

केंद्रीय बजट 2022-23 में राजकोषीय घाटा, नॉमिनल जीडीपी (Nominal GDP) का 6.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है जो कि 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के संशोधित आकलन के तहत अनुमानित 6.9% से कम है।

- सरल शब्दों में राजकोषीय घाटे का आशय सरकार के व्यय की तुलना में सरकार की आय में कमी से है।

- नॉमिनल जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद का मौजूदा बाज़ार कीमतों पर किया मूल्यांकन है। इसमें बाज़ार कीमतों में हुए सभी बदलाव शामिल होते हैं जो मुद्रास्फीति या अपस्फीति के कारण चालू वर्ष के दौरान होते हैं।

प्रमुख बिंदु

इस वर्ष के बजट का आर्थिक संदर्भ:

- श्रमिक आय और उपभोग व्यय में कमी:

- हालांँकि हर आर्थिक संकट में उत्पादन वृद्धि दर में तीव्र गिरावट शामिल होती है, भारत में वर्तमान संकट का कारण मुनाफे की तुलना में श्रमिक आय में तेज़ी से कमी आना है।

- श्रमिक आय में परिणामी कमी खपत-जीडीपी अनुपात में तीव्र गिरावट के साथ-साथ महामारी के दौरान उपभोग व्यय के से संबंधित थी।

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के चार घटकों में व्यक्तिगत उपभोग, व्यावसायिक निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात शामिल हैं।

- श्रमिक आय में परिणामी कमी खपत-जीडीपी अनुपात में तीव्र गिरावट के साथ-साथ महामारी के दौरान उपभोग व्यय के से संबंधित थी।

- हालांँकि हर आर्थिक संकट में उत्पादन वृद्धि दर में तीव्र गिरावट शामिल होती है, भारत में वर्तमान संकट का कारण मुनाफे की तुलना में श्रमिक आय में तेज़ी से कमी आना है।

- संरचनात्मक चुनौती:

- यह भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने से संबंधित है जिसने महामारी से पूर्व की अवधि में भी विकास को प्रतिबंधित कर दिया था।

संरचनात्मक चुनौतियों के संबंध में बजट-2022 की प्रमुख कमियांँ:

- राजस्व व्यय:

- सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों का हिस्सा कमोबेश अपरिवर्तित रहा है, राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) द्वारा मुख्य रूप से व्यय-जीडीपी अनुपात को कम करने की मांग की गई है।

- राजकोषीय समेकन से तात्पर्य राजकोषीय घाटे को कम करने के तरीकों और साधनों से है।

- इस व्यय का भार बढ़ते राजस्व व्यय के रूप में सामने आया।

- मज़दूरी और वेतन, सब्सिडी या ब्याज के भुगतान पर व्यय को आमतौर पर राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- सकल घरेलू उत्पाद में राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों का हिस्सा कमोबेश अपरिवर्तित रहा है, राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation) द्वारा मुख्य रूप से व्यय-जीडीपी अनुपात को कम करने की मांग की गई है।

- श्रमिकों की आजीविका और आय पर प्रभाव:

- चूँकि राजस्व व्यय के बड़े हिस्से में खाद्य सब्सिडी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में वर्तमान खर्च शामिल हैं, राजस्व व्यय के आवंटन में कमी कई प्रमुख खर्चों में गिरावट के साथ जुड़ी हुई है जो श्रमिक आय व आजीविका को प्रभावित करती है।

- उदाहरण के लिये कृषि और संबद्ध गतिविधियों तथा ग्रामीण विकास दोनों के लिये आवंटन में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में भारी गिरावट दर्ज की गई है।

- महामारी के बीच चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर कुल व्यय में वर्ष 2021-22 की तुलना में वर्ष 2022-23 में तेज़ गिरावट दर्ज की गई। इस तरह के व्यय में कमी सामाजिक क्षेत्र के कुल व्यय के लिये आवंटन में समग्र गिरावट के साथ जुड़ी हुई है।

- चूँकि राजस्व व्यय के बड़े हिस्से में खाद्य सब्सिडी तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में वर्तमान खर्च शामिल हैं, राजस्व व्यय के आवंटन में कमी कई प्रमुख खर्चों में गिरावट के साथ जुड़ी हुई है जो श्रमिक आय व आजीविका को प्रभावित करती है।

- कम निगम कर अनुपात:

- महामारी के दौरान मुनाफे में तेज़ वृद्धि के बावजूद कर रियायतों के कारण नगम कर-जीडीपी अनुपात 2018-19 के स्तर से नीचे बना हुआ है। राजकोषीय समेकन के उद्देश्य के बावजूद निगम कर अनुपात कम बना हुआ है जो राजस्व प्राप्तियों को सीमित कर रहा है।

विकास व्यय के निहितार्थ:

- राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाने में असमर्थता के साथ-साथ राजकोषीय समेकन के उद्देश्य ने विकास व्यय के लिये एक बाधा उत्पन्न की है।

- विकासात्मक व्यय से तात्पर्य सरकार के उस व्यय से है जो देश के उत्पादन और वास्तविक आय को बढ़ाकर आर्थिक विकास में मदद करता है।

- गैर-विकास व्यय जिसमें ब्याज भुगतान, प्रशासनिक व्यय और विभिन्न अन्य घटक शामिल हैं, में कमी का खामियाजा विकास व्यय पर पड़ा है।

- वर्ष 2022-23 के लिये विकास व्यय अनुपात के आवंटन में कमी खाद्य सब्सिडी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम, कृषि, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक क्षेत्र में व्यय के आवंटन में कमी को दर्शाता है।

मैक्रोइकोनॉमिक परिप्रेक्ष्य से संबंधित मुद्दे:

- श्रमिक आय एवं उपभोग व्यय की वसूली पर प्रभाव:

- विकास व्यय हेतु आवंटन में कमी का श्रमिक आय एवं उपभोग व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- वसूली प्रक्रिया पर उच्च पूंजीगत व्यय का सकारात्मक प्रभाव, राजस्व व्यय में आनुपातिक गिरावट के प्रतिकूल प्रभाव से काफी हद तक कम हो जाएगा।

- विकास व्यय हेतु आवंटन में कमी का श्रमिक आय एवं उपभोग व्यय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

- आर्थिक रिकवरी के लिये बाह्य कारकों पर निर्भरता:

- सरकार की राजकोषीय सुदृढ़ीकरण रणनीति को देखते हुए वर्तमान में आर्थिक रिकवरी की संभावना और सीमा बाह्य मांग पर बहुत अधिक निर्भर है।

- पिछली कुछ तिमाहियों में निर्यात में सुधार के बावजूद निर्यात पर निर्भर आर्थिक सुधार की संभावना वर्तमान में धूमिल प्रतीत होती है, क्योंकि विभिन्न देशों ने पहले ही ‘अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष’ के निर्देश पर राजकोषीय समेकन का प्रयास करना शुरू कर दिया है।

आगे की राह

- एक ऐसी अर्थव्यवस्था में जहाँ विकास काफी हद तक खपत से प्रेरित होता है, यह महत्त्वपूर्ण है कि आय निम्न और मध्यम आय वर्ग तक पहुँचे। निम्न और मध्यम आय वर्ग को मिलने वाला यह अतिरिक्त धन खपत प्रणाली में पहुँच जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप खपत-प्रेरित विकास को गति मिलेगी।

- भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया 'कीन्सियन' (अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स के आर्थिक सिद्धांतों से संबंधित) होनी चाहिये अर्थात् संसाधनों को सामाजिक लक्ष्यों की ओर प्रणालीगत करने के लिये धन पर अधिक कराधान होना चाहिये। निम्न आय समूहों के लिये आय सृजन पर लक्षित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को पुनर्जीवित करके इसे ज़मीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तीकरण द्वारा पूर्ण किये जाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

संप्रभु ग्रीन बॉण्ड

प्रिलिम्स के लिये:संप्रभु ग्रीन बॉण्ड की विशेषताएँ, बजट 2022 में प्रमुख घोषणाएँ। मेन्स के लिये:वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन, संप्रभु ग्रीन बॉण्ड। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बजट 2022 में वित्त मंत्री ने हरित बुनियादी ढाँचे के लिये संसाधन जुटाने हेतु संप्रभु ग्रीन बॉण्ड जारी करने का प्रस्ताव किया है।

- इसके माध्यम से प्राप्त आय को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा, जो अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने में मदद करती हैं।

- यह घोषणा वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

ग्रीन बॉण्ड क्या हैं?

- ग्रीन बॉण्ड विभिन्न कंपनियों, देशों एवं बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ वाली परियोजनाओं को वित्तपोषित करने हेतु जारी किये जाते हैं और निवेशकों को निश्चित आय भुगतान प्रदान करते हैं।

- इन परियोजनाओं में नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन एवं हरित भवन आदि शामिल हो सकते हैं।

- ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय को हरित परियोजनाओं के लिये प्रयोग किया जाता है। यह अन्य मानक बॉण्डों के विपरीत है, जिसकी आय जारीकर्त्ता के विवेक पर विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग की जा सकती है।

- वर्ष 2007 में इस बाज़ार की स्थापना के बाद से अंतर्राष्ट्रीय हरित बॉण्ड बाज़ार में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का संचयी निर्गमन हुआ है।

- लंदन स्थित ‘क्लाइमेट बॉण्ड्स इनिशिएटिव’ के अनुसार, वर्ष 2020 के अंत तक 24 राष्ट्रीय सरकारों ने कुल मिलाकर 111 बिलियन डॉलर के संप्रभु ग्रीन, सोशल और सस्टेनेबिलिटी बॉण्ड जारी किये थे।

ग्रीन बॉण्ड हेतु सॉवरेन गारंटी का क्या महत्त्व है?

- सॉवरेन ग्रीन निर्गम सरकारों एवं नियामकों को जलवायु कार्रवाई और सतत् विकास के इरादे का एक शक्तिशाली संकेत भेजता है।

- यह घरेलू बाज़ार के विकास को उत्प्रेरित तथा संस्थागत निवेशकों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

- यह स्थानीय जारीकर्त्ताओं के लिये बेंचमार्क मूल्य निर्धारण, तरलता और एक प्रदर्शन प्रभाव प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय बाज़ार के विकास का समर्थन करने में मदद मिलेगी।

- विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट 2021 का अनुमान है कि उभरती/विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में नेट ज़ीरो तक पहुँचने के लिये अतिरिक्त 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का 70% खर्च करने की आवश्यकता है, सॉवरेन जारी करने से पूंजी के इन बड़े प्रवाहों को शुरू करने में मदद मिल सकती है।

बजट में घोषित जलवायु कार्रवाई पर अन्य उपाय क्या हैं?

- बजट में जलवायु कार्रवाई पर कई उपाय शामिल थे, जैसे:

- बैटरी स्वैपिंग नीति।

- उच्च दक्षता वाले सौर मॉड्यूल के निर्माण के लिये पीएलआई योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन।

- सरकार एक नया विधेयक पेश कर रही है जिसका उद्देश्य भारत में कार्बन बाज़ार के लिये एक नियामक ढाँचा प्रदान करना है ताकि ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

आगे की राह

- फ्रांँसीसी मॉडल का अनुसरण: भारत, फ्रांँस के उदाहरण का अनुसरण कर सकता है, जिसमें बजट प्रक्रिया हेतु प्रत्येक बजट लाइन के लिये एक हरे रंग का गुणांक प्रदान किया जाता है, जिसके अनुसार बजट व्यय का निर्धारण छह पर्यावरणीय प्राथमिकताओं- जलवायु परिवर्तन शमन, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जल प्रबंधन, परिपत्र अर्थव्यवस्था, प्रदूषण, और यूरोपीय संघ की जैव विविधता के सापेक्ष हरे गुणांक के आधार पर किया जाता है।

- सामंजस्यपूर्ण मानक: एक मज़बूत ग्रीन बॉण्ड बाज़ार विकसित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दिशा-निर्देशों व मानकों में सामंजस्य स्थापित करना सबसे महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक है।

- हरित निवेश का गठन करने के संदर्भ में एकरूपता की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न टैक्सोनॉमी एक सीमा पार ग्रीन बॉण्ड बाज़ार का विरोध करेंगे।

- निजी क्षेत्र से लाभ प्राप्त करना: उभरते बाज़ारों में जारीकर्त्ताओं को ग्रीन बॉण्ड से संबंधित लाभों और प्रक्रियाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त कर उपयुक्त क्षमता निर्माण प्रयासों से बाज़ार में प्रवेश हेतु संस्थागत बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: द हिंदू

वैक्सीन के लिये पेटेंट में छूट की योजना

प्रिलिम्स के लिये:विश्व व्यापार संगठन (WTO), बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पहलू (TRIPS), दोहा घोषणा। मेन्स के लिये:पेटेंट छूट, कोविड-19, बौद्धिक संपदा अधिकार। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्ज़रलैंड स्थित न्यूज़लेटर पोर्टल (Newsletter Portal) जिनेवा हेल्थ फाइल्स ने खुलासा किया कि विश्व व्यापार संगठन (WTO) भारत तथा चीन में दवा निर्माताओं को बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं (ट्रिप्स) के तहत बौद्धिक संपदा अधिकार दायित्वों में संभावित छूट से बाहर करने पर विचार कर रहा है।

- वर्ष 2020 में भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 की रोकथाम या उपचार के लिये ट्रिप्स समझौते के कुछ प्रावधानों के कार्यान्वयन और आवेदन से छूट का प्रस्ताव दिया था।

ट्रिप्स समझौता क्या है और भारतीय पेटेंट कानून के साथ इसका क्या संबंध है?

- ट्रिप्स समझौते पर वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन में चर्चा के दौरान इस बात पर ज़ोर दिया गया कि कि इसके सभी हस्ताक्षरकर्त्ता देशों को घरेलू कानून बनाने की आवश्यकता है।

- यह आईपी (IP) सुरक्षा के न्यूनतम मानकों की गारंटी देता है।

- इस तरह की कानूनी स्थिरता नवोन्मेषकों को कई देशों में अपनी बौद्धिक संपदा का मुद्रीकरण करने में सक्षम बनाती है।

- वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संगठन ने दोहा घोषणा पर हस्ताक्षर किये जिसमें स्पष्ट किया गया कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में सरकारें कंपनियों व निर्माताओं को अपने पेटेंट लाइसेंस देने के लिये मज़बूर कर सकती हैं।

- यह प्रावधान, जिसे आमतौर पर "अनिवार्य लाइसेंसिंग" कहा जाता है, पहले से ही ट्रिप्स समझौते में शामिल था और दोहा घोषणा में केवल इसके उपयोग को स्पष्ट किया गया था।

- वर्ष 1970 के भारतीय पेटेंट अधिनियम की धारा 92 के तहत केंद्र सरकार के पास राष्ट्रीय आपातकाल या अत्यावश्यक परिस्थितियों में किसी भी समय अनिवार्य लाइसेंस जारी करने की शक्ति है।

अनिवार्य लाइसेंसिंग को लागू करने की आवश्यकता:

- वैक्सीन की कमी को दूर करना: धनी देशों में लगभग 80% वैक्सीन की आपूर्ति की जा चुकी है।

- जबकि भारत को आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये अपने उत्पादन के पूरक की आवश्यकता है ताकि 900 मिलियन से अधिक की आबादी जो 18 वर्ष से अधिक आयु की है, को जल्द-से-जल्द लगभग 1.8 बिलियन खुराक मिल सके।

- इस प्रकार अनिवार्य लाइसेंसिंग का उपयोग दवाओं और अन्य चिकित्सीय आपूर्ति बढ़ाने के लिये किया जा सकता है।

- स्वैच्छिक लाइसेंसिंग से इनकार: अनिवार्य लाइसेंस हेतु एक स्वीकृत राशि पर कई दवा कंपनियों को स्वेच्छा से लाइसेंस देने का फायदा होगा।

- उदाहरण के लिये: Covaxin को व्यापक रूप से लाइसेंस देने से भारत 'दुनिया की फार्मेसी' होने की अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरने में सक्षम होगा और विकसित देशों में अपनी वैक्सीन तकनीक को स्थानांतरित करने का दबाव भी डालेगा।

- इस प्रकार सरकार को राष्ट्रीय आपूर्ति को बढ़ावा देने हेतु वैक्सीन तकनीक को न केवल घरेलू दवा कंपनियों को हस्तांतरित करना चाहिये बल्कि इसे विदेशी निगमों को भी पेश करना चाहिये।

- अपने वैक्सीन तकनीकी ज्ञान को दुनिया के सामने लाकर भारत ट्रिप्स छूट (TRIPS waiver) पर बात करने में सक्षम होगा।

- अनुकूल नियामक वातावरण: भारत को टीकों की आपूर्ति हेतु प्रतिबद्धता के साथ देश के नियामक और संस्थागत वातावरण में विश्वास पैदा करने की आवश्यकता है जिसे सरकार को भरोसेमंद प्रतिबद्धताओं के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये।

- इस तरह का विश्वास टीके की मंज़ूरी के लिये त्वरित प्रक्रिया के साथ भारत को अपनी आपूर्ति की कमी को जल्दी से दूर करने में मदद कर सकता है।

‘TRIPS’ छूट से संबंधित मुद्दे:

- जटिल बौद्धिक संपदा तंत्र: टीके के विकास और निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण होते हैं, और इसमें एक जटिल बौद्धिक संपदा तंत्र शामिल होता है।

- विभिन्न चरणों में विभिन्न प्रकार के आईपी अधिकार लागू होते हैं और ऐसा एक भी आईपी नहीं है जो वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया को ज़ाहिर करता हो।

- इसके निर्माण की विशेषज्ञता को एक व्यापार रहस्य/ट्रेड सीक्रेट के रूप में संरक्षित किया जा सकता है और नैदानिक परीक्षणों के डेटा को वैक्सीन सुरक्षा एवं प्रभावकारिता का परीक्षण करने के लिये कॉपीराइट द्वारा संरक्षित किया जा सकता है।

- जटिल विनिर्माण तंत्र: विनिर्माताओं को वैक्सीन बनाने हेतु प्रक्रिया डिज़ाइन करने, आवश्यक कच्चा माल प्राप्त करने, निर्माण सुविधा और नियामक मंज़ूरी के लिये ‘नैदानिक परिक्षण’ की आवश्यकता होगी।

- निर्माण प्रक्रिया में ही अलग-अलग चरण होते हैं, जिनमें से कुछ को अन्य पक्षों को उप-अनुबंधित किया जा सकता है।

- इस प्रकार केवल एक पेटेंट छूट, निर्माताओं को तुरंत टीके का उत्पादन शुरू करने का अधिकार नहीं देती है।

स्रोत: द हिंदू

पर्वतमाला योजना

प्रिलिम्स के लिये:पर्वतमाला योजना, रोपवे। मेन्स के लिये:पर्वतमाला योजना का महत्त्व और रोपवे के लाभ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में पहाड़ी क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार के लिये राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम- "पर्वतमाला" की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

पर्वतमाला योजना के बारे में:

- इस योजना को पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड में शुरू किया जाएगा, जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक सड़कों के स्थान पर पारिस्थितिकी रूप से स्थायी एक पसंदीदा विकल्प होगा।

- यह पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यात्रियों हेतु कनेक्टिविटी और सुविधा में सुधार करने से संबंधित है।

- इसमें भीड़-भाड़ वाले उन शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा सकता है, जहांँ पारंपरिक जन परिवहन प्रणाली संभव नहीं है।

- यह योजना वर्तमान में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू-कश्मीर और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में शुरू की जा रही है।

- वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि वर्ष 2022-23 में 60 किमी. की लंबाई के लिये 8 रोपवे परियोजनाओं के ठेके दिए जाएंगे।

नोडल मंत्रालय:

- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के पास इस क्षेत्र में रोपवे और वैकल्पिक गतिशीलता समाधान प्रौद्योगिकी के साथ-साथ निर्माण, अनुसंधान एवं नीति के विकास की ज़िम्मेदारी होगी।

- फरवरी 2021 में भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम 1961 में संशोधन किया गया था, जिसने MORTH को रोपवे और अल्टरनेट मोबिलिटी सॉल्यूशंस के विकास की देखभाल हेतु सक्षम बनाया।

- यह कदम एक नियामक व्यवस्था स्थापित कर इस क्षेत्र को बढ़ावा देगा।

- ‘MORTH’ अब तक देश भर में राजमार्गों के विकास और सड़क परिवहन क्षेत्र को विनियमित करने हेतु उत्तरदायी रहा है।

महत्त्व:

- परिवहन का किफायती तरीका:

- यह देखते हुए कि रोपवे परियोजनाएँ पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में बनाई गई हैं, इससे भूमि अधिग्रहण की लागत भी कम होती है।

- इसलिये रोडवेज़ की तुलना में प्रति किमी. निर्माण की अधिक लागत होने के बावजूद रोपवे परियोजनाओं की निर्माण लागत रोडवेज़ की तुलना में अधिक किफायती हो सकती है।

- परिवहन का तीव्र तरीका:

- परिवहन के हवाई मोड के कारण सड़क मार्ग परियोजनाओं की तुलना में रोपवे काफी फायदेमंद है, क्योंकि पहाड़ी इलाके में एक सीधी रेखा में रोपवे का निर्माण किया जा सकता है।

- पर्यावरण के अनुकूल:

- इसमें कम धूल उत्सर्जन होता है। संबंधित सामग्री के कंटेनरों को इस तरह से डिज़ाइन किया जा सकता है कि पर्यावरण में किसी भी तरह की गंदगी से बचा जा सके।

- पूर्ण कनेक्टिविटी:

- ‘3S’ (एक विशिष्ट प्रकार की केबल कार प्रणाली) या समकक्ष तकनीकों को अपनाने वाली रोपवे परियोजनाएँ प्रति घंटे 6000-8000 यात्रियों का परिवहन कर सकती हैं।

‘रोपवे’ के लाभ:

- कठिन/चुनौतीपूर्ण/संवेदनशील इलाके के लिये आदर्श:

- लंबी रोप स्पैन: इस सिस्टम में बिना किसी समस्या के नदियों, इमारतों, खड्डों या सड़कों जैसी बाधाओं को पार किया जा सकता है।

- टावरों पर निर्देशित रस्सियाँ: ज़मीन पर कम जगह की आवश्यकता और मनुष्यों या जानवरों के लिये कोई बाधा नहीं।

- अर्थव्यवस्था:

- रोपवे में एकल पावर-प्लांट और ड्राइव मैकेनिज़्म द्वारा संचालित कई केबल कारें शामिल हैं।

- यह निर्माण और रख-रखाव दोनों की लागत को कम करता है।

- रोपवे में एकल ऑपरेटर के प्रयोग से श्रम लागत में कमी आएगी।

- समतल ज़मीन पर रोपवे की लागत नैरो-गेज रेलमार्गों के प्रतिस्पर्द्धी है, जबकि पहाड़ों में रोपवे कहीं बेहतर है।

- लचीला:

- विभिन्न सामग्रियों का परिवहन- एक रोपवे विभिन्न प्रकार की सामग्री का एक साथ परिवहन कर सकता है।

- बड़ी ढलानों को संभालने की क्षमता:

- रोपवे और केबल-वे (केबल क्रेन) बड़े ढलानों और ऊँचाई में बड़े अंतर को संभाल सकते हैं।

- जहाँ किसी सड़क या रेलमार्ग को स्विचबैक या सुरंगों की आवश्यकता होती है, रोपवे सीधे ऊपर और नीचे फॉल लाइन पर यात्रा करता है। इंग्लैंड में पुराने क्लिफ रेलवे और पहाड़ों में स्की रिसॉर्ट रोपवे इस सुविधा का लाभ उठाते हैं।

- कम ज़मीन की ज़रूरत:

- तथ्य यह है कि अंतराल पर केवल संकरे आधार के लंबवत समर्थन की आवश्यकता होती है, शेष ज़मीन को मुक्त छोड़कर, निर्मित क्षेत्रों और उन जगहों पर जहाँ भूमि उपयोग को लेकर तीव्र प्रतिस्पर्द्धा होती है, रोपवे के निर्माण को संभव बनाया जा सकता है।