भारत में जाति जनगणना: आवश्यकता और चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जाति गणना, जनगणना, अनुसूचित जातियाँ, अनुच्छेद 340 मेन्स के लिये:भारत में सकारात्मक कार्यवाही नीतियों को आकार देने में जातिगत आँकड़ों की भूमिका, जाति आधारित जनगणना |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने विलंबित जनगणना 2021 में जाति गणना को शामिल करने की मंजूरी दे दी है, जिससे स्वतंत्रता के बाद बंद हो चुकी एक प्रथा को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक मांगों के कारण उठाया गया यह कदम शासन, सकारात्मक कार्यवाही और सामाजिक न्याय के प्रयासों पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालने की संभावना है।

जाति जनगणना क्या है?

- परिभाषा: जाति जनगणना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें देशव्यापी जनसंख्या गणना के दौरान व्यक्तियों की जातिगत पहचान से संबंधित डेटा व्यवस्थित रूप से एकत्र किया जाता है।

- "जाति" शब्द स्पेनिश शब्द 'कास्टा' से आया है जिसका अर्थ है 'नस्ल' या 'आनुवंशिक समूह'। पुर्तगालियों ने इसका उपयोग भारत में 'जाति' को दर्शाने के लिये किया।

- एम. एन. श्रीनिवास (भारतीय समाजशास्त्री) जाति को एक आनुवंशिक, अंतर्विवाही और सामान्यतः स्थानीयकृत समूह के रूप में परिभाषित करते हैं, जो एक विशिष्ट व्यवसाय से जुड़ा होता है और सामाजिक पदानुक्रम में एक निश्चित स्थान रखता है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य विभिन्न जाति समूहों के सामाजिक-आर्थिक वितरण को समझना है, ताकि सामाजिक न्याय, आरक्षण और कल्याण से संबंधित नीतियों को प्रभावी रूप से तैयार किया जा सके।

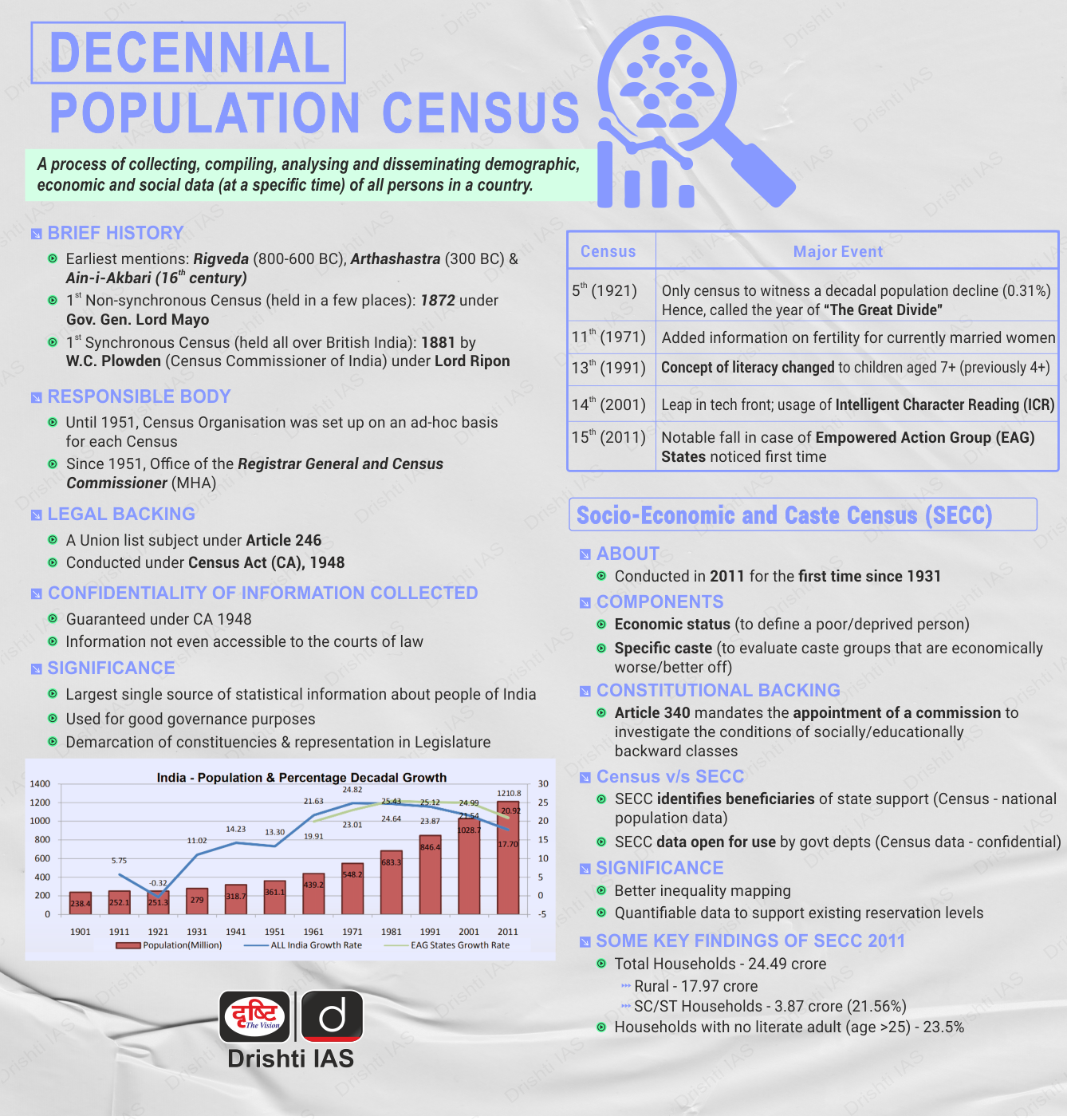

- जाति गणना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: वर्ष 1881 से वर्ष 1931 तक ब्रिटिश शासन के दौरान जनगणना की प्रक्रिया में जाति गणना एक नियमित प्रक्रिया थी, जबकि वर्ष 1941 की जनगणना में भी जातिगत जानकारी एकत्र की गई थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के कारण इसे प्रकाशित नहीं किया गया।

- वर्ष 1951 की जनगणना से लेकर अब तक जाति गणना केवल अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये की जाती रही है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा अन्य जाति समूहों पर कोई विश्वसनीय राष्ट्रीय डेटा उपलब्ध नहीं है।

- वर्ष 1961 में, केंद्र सरकार ने राज्यों को सर्वेक्षण करने और राज्य-विशिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की सूची तैयार करने की अनुमति दी।

- अंतिम राष्ट्रीय जाति डेटा संग्रह वर्ष 2011 में सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य जाति जानकारी के साथ-साथ परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन करना था।

- राज्य-स्तरीय सर्वेक्षण: बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने हाल ही में अपनी स्वयं की जाति सर्वेक्षण किये।

जाति जनगणना और जाति सर्वेक्षण में क्या अंतर है?

अधिक जानकारी के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जाति सर्वेक्षण और जाति जनगणना

जाति जनगणना की क्या आवश्यकता है?

- वर्तमान अंतर: यद्यपि SC और ST के लिये डेटा उपलब्ध है, OBC तथा अन्य जाति समूहों पर कोई विश्वसनीय एवं अद्यतन राष्ट्रीय डेटा नहीं है, जो प्रभावी नीति निर्माण में बाधा डालता है।

- पूर्व सर्वेक्षणों से उत्पन्न चुनौतियों का समाधान: वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC) में कई कमियाँ थीं, विशेष रूप से एक समग्र जाति सूची की अनुपस्थिति।

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने यह उल्लेख किया कि वर्ष 2011 की SECC प्रोफार्मा में नागरिकों को किसी भी जाति का उल्लेख करने की अनुमति दी गई थी, जिससे अत्यधिक और असत्यापित जाति प्रविष्टियों की संख्या सामने आई।

- इससे डेटा अविश्वसनीय और अव्यवहारिक हो गया। आगामी जाति जनगणना का उद्देश्य इन समस्याओं का समाधान करना है, ताकि एक अधिक सटीक और समावेशी प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके।

- सकारात्मक कार्यवाही की पुनर्रचना: जाति जनगणना अद्यतन डेटा प्रदान कर सकती है, जिससे आरक्षण कोटे और सकारात्मक कार्यवाही कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन किया जा सके।

- जाति आँकड़ों के अभाव के कारण OBC जनसंख्या का अनुमान स्पष्ट नहीं है; मंडल आयोग (वर्ष 1980) ने OBC की जनसंख्या का अनुमान 52% लगाया था।

- बिहार के वर्ष 2023 की जाति सर्वेक्षण में ज्ञात हुआ कि OBC और EBC राज्य की जनसंख्या का 63% से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर जाति डेटा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जा रहा है, ताकि आरक्षण और सामाजिक कल्याण पर नीति निर्णयों को मार्गदर्शन मिल सके।

- व्यापक समूहों के भीतर उप-श्रेणीकरण: विस्तृत डेटा OBC के उप-श्रेणीकरण को सक्षम बनाता है, जैसा कि रोहिणी आयोग (2017) ने सिफारिश की थी, ताकि आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

- राजनीतिक और चुनावी प्रभाव: सटीक जाति डेटा से विशेष रूप से राज्य और राष्ट्रीय चुनावों में हाशिये पर रहने वाले समूहों का बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो सकता है।

- समानता और समावेशन की दिशा में प्रयास: जाति आधारित असमानताएँ गरीबी, क्षेत्र और लैंगिक कारकों से संबंधित होती हैं।

- जाति जनगणना इन असमानताओं पर प्रकाश डालती है, जिससे लक्षित नीतियों को सहायता मिलती है। इसे स्थायी असमानताओं को संबोधित करने और विविध समुदायों के लिये अधिक समावेशी और समान नीतियाँ बनाने की दिशा में एक कदम माना जाता है।

भारत में जाति जनगणना से संबंधित क्या चिंताएँ हैं?

- जातिगत पहचान को सुदृढ़ करने का जोखिम: आलोचकों का कहना है कि जाति जनगणना जातिगत चेतना को गहरा कर सकती है, जातिविहीन समाज की दिशा में काम करने के बजाय विभाजन को वैध बना सकती है।

- यह सामाजिक विभाजन और पदानुक्रम को और गहरा कर सकता है, जो संविधान में उल्लिखित बंधुता और समानता के उद्देश्य के विपरीत है।

- समानता बनाम समता: जहाँ बड़े समूहों को प्रतिनिधित्व से लाभ हो सकता है, वहीं सूक्ष्म-कोटा विभाजन सामाजिक एकता को नुकसान पहुँचा सकता है।

- मापदंड में पक्षपात के कारण पिछड़े वर्गों के भीतर अल्पसंख्यकों को अनुपातहीन रूप से बाहर कर दिया जाता है।

- अतिविखंडन से ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समूहों के लिये आरक्षण (सकारात्मक कार्यवाही) का उद्देश्य कमज़ोर होने का जोखिम है।

- राजनीतिक शोषण और प्रतिस्पर्द्धी पिछड़ापन: सटीक जाति डेटा वोट-बैंक राजनीति को बढ़ावा दे सकता है, जिसमें राजनीतिक दल चुनावी लाभ के लिए नीतियाँ बनाते हैं।

- यह राजनीतिक रूप से प्रभावशाली या उच्च जाति समूहों द्वारा OBC/SC/ST दर्जे की मांग को प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे आरक्षण कोटे पर दबाव बढ़ सकता है।

- यह "प्रतिस्पर्द्धी पिछड़ापन" की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जिसमें विभिन्न समूह लाभों के लिये स्वयं को निम्न दर्जा प्राप्त वर्ग के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।

- संवैधानिक और विधिक अस्पष्टताएँ: यद्यपि अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की पहचान की अनुमति देता है, लेकिन सामान्य जनगणना में जाति गणना के लिये कोई संवैधानिक अनिवार्यता नहीं है।

- अनुपातिक प्रतिनिधित्व से संबंधित समस्याएँ: नवीन जाति डेटा वर्ष 1931 के अनुमानों पर आधारित नीतियों को चुनौती दे सकता है, जिससे अनुपातिक आरक्षण की मांग और इंद्रा साहनी निर्णय, 1992 द्वारा निर्धारित 51% सीमा की पुनः समीक्षा की मांग उठ सकती है।

- यह परिवर्तन बड़े समुदायों को अधिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रेरित कर सकता है, जिससे जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता प्रभावित हो सकती है।

सटीक जाति जनगणना कराने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- मानकीकृत जाति सूची का अभाव: जाति जनगणना के संचालन में एक प्रमुख चुनौती मानकीकृत जाति कोड सूची का अभाव है। कोई एकीकृत OBC सूची मौजूद नहीं है; केंद्र सरकार की OBC सूची (जो केंद्रीय योजनाओं में प्रयुक्त होती है) राज्य-विशिष्ट विस्तृत सूचियों से भिन्न होती है।

- SECC 2011 की खुले तौर पर रिपोर्टिंग से 46.7 लाख जाति प्रविष्टियाँ और 8 करोड़ से अधिक त्रुटियाँ उत्पन्न हुईं, जो यह दर्शाती हैं कि भारत की हज़ारों जातियों और उपजातियों को एक सुसंगत और विश्वसनीय तरीके से वर्गीकृत करना कठिन है।

- जातिगत स्व-रिपोर्टिंग और गतिशीलता दावे: व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा के कारण उच्च जाति से संबद्धता का दावा कर सकते हैं, जैसा कि औपनिवेशिक जनगणनाओं में देखा गया था, जहाँ समुदाय क्षत्रिय, राजपूत, ब्राह्मण या वैश्य के रूप में पहचाने जाते थे।

- स्वतंत्रता के बाद के काल में, कुछ व्यक्ति आरक्षण से लाभ प्राप्त करने के लिये गलत तरीके से पिछड़ी जातियों से अपनी पहचान जोड़ सकते हैं (उदाहरण के लिये, कुछ उच्च जातियों द्वारा OBC का दर्जा प्राप्त करने की मांग)।

- जातिगत पहचान अक्सर परिवर्तनशील होती है तथा स्व-रिपोर्टिंग विभिन्न क्षेत्रों या पीढ़ियों में भिन्न हो सकती है।

- जातियों का गलत वर्गीकरण: 'धनक', 'धनकिया', 'धनुक' और 'धनका' जैसे समान उपनामों के कारण भ्रम की स्थिति अलग-अलग जाति श्रेणियों (SC, ST, आदि) से संबंधित है, जिससे त्रुटियाँ होती हैं।

- इसके अतिरिक्त, राज्यों में अलग-अलग वर्गीकरण से जनगणना और भी जटिल हो जाती है, उदाहरण के लिये, राजस्थान में मीणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- भारत में जाति की संवेदनशीलता को देखते हुए, गणनाकर्त्ता प्रत्यक्ष प्रश्नों से बचते हैं और उपनामों पर आधारित धारणाओं पर विश्वास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप प्रायः गलत प्रविष्टियाँ हो जाती हैं।

- संस्थागत और प्रशासनिक क्षमता संबंधी बाधाएँ: जनगणना में एक समर्पित सत्यापन और कोडिंग इकाई का अभाव है, जिसके कारण नई जाति जनगणना के आँकड़े SECC 2011 के आँकड़ों की तरह ही अविश्वसनीय हो सकते हैं।

भारत में जाति जनगणना की विश्वसनीयता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिये कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- जातियों की सूची बनाना: पहला कदम विभिन्न राज्यों में अलग-अलग वर्गीकरणों को ध्यान में रखते हुए, गणना की जाने वाली जातियों और समुदायों की सूची बनाना है। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त को इस सूची को अंतिम रूप देने के लिये शिक्षाविदों, जाति समूहों, राजनीतिक दलों एवं जनता से परामर्श करना चाहिये।

- इसके बिना, वर्ष 2011 की जनगणना में देखी गई विसंगतियों के दोहराए जाने का खतरा है।

- डेटा सत्यापन और शिकायत निवारण: जाति जनगणना की विश्वसनीयता में सुधार के लिये, आधार को एकीकृत करने से दोहराव को कम करने व सटीक पहचान सत्यापन सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

- वर्गीकरण त्रुटियों को कम करने के लिये एक बहु-स्तरीय सत्यापन तंत्र स्थापित किया जाना चाहिये, विवादों और गलत वर्गीकरणों को हल करने के लिये एक पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली द्वारा पूरक होना चाहिये। इसके अतिरिक्त, समुदाय-स्तरीय निरीक्षण को शामिल करने से स्थानीय सत्यापन सुदृढ़ होगा और गणना प्रक्रिया में जनता का विश्वास बढ़ेगा।

- सटीक डेटा सॉर्टिंग और विश्लेषण के लिये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का लाभ उठाना।

- समानता के लिये उप-वर्गीकरण: OBC के उप-वर्गीकरण के लिये न्यायमूर्ति रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह (2024) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप , अनुभवजन्य डेटा और ऐतिहासिक साक्ष्य का उपयोग करके पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उप-वर्गीकृत करना।

- विभिन्न उप-समूहों के बीच आरक्षण लाभ और प्रतिनिधित्व का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

- सामाजिक-आर्थिक एकीकरण: बहुआयामी गरीबी सूचकांक (MPI) जैसे संकेतकों के साथ जाति संबंधी आँकड़ों को पूरक बनाना ।

- तेंदुलकर समिति (वर्ष 2009) ने पाया कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) 29% कार्डधारक गरीब हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर (APL) 13% कार्डधारक गरीब हैं।

- इसके लिये पुराने गरीबी मानकों को संशोधित करने तथा समावेशन एवं बहिष्करण संबंधी त्रुटियों को दूर करने के लिये प्रभावी सामाजिक-आर्थिक जनगणना आयोजित करने की आवश्यकता है।

- तेंदुलकर समिति (वर्ष 2009) ने पाया कि गरीबी रेखा से नीचे (BPL) 29% कार्डधारक गरीब हैं, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर (APL) 13% कार्डधारक गरीब हैं।

- क्षेत्रीय असमानताओं पर ध्यान केंद्रित करना: राज्यों को 'सबके लिये एक ही योजना' के दृष्टिकोण से परे कल्याणकारी योजनाएँ बनाना।

- निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करना और राजनीतिक दुरुपयोग से बचना: जाति जनगणना को समावेशी विकास के साधन के रूप में देखना, न कि वोट बैंक की राजनीति के रूप में। मौजूदा नीतियों को तर्कसंगत बनाने और सबसे वंचितों को लक्षित करने के लिये डेटा का उपयोग करना।

- इच्छित परिणाम सुनिश्चित करने के लिये जनगणना डेटा का उपयोग करके कार्यान्वित की गई नीतियों की निगरानी और मूल्यांकन करना।

निष्कर्ष

जाति जनगणना भारत के डेटा-संचालित शासन में प्रमुख बदलाव का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व व्यवस्था एवं लोगों के कल्याण संबंधी ऐतिहासिक अंतराल को कम करना है। हालाँकि यह समावेशिता एवं बेहतर नीति निर्माण पर केंद्रित है लेकिन सटीकता, राजनीतिकरण एवं सामाजिक सद्भाव से संबंधित चिंताओं का समाधान किया जाना चाहिये। सतत् विकास लक्ष्य संख्या 16 (डेटा-संचालित शासन को सक्षम करना) के अनुरूप मज़बूत सुरक्षा उपाय और पारदर्शी निष्पादन, इसकी सफलता की कुंजी है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: जाति जनगणना, सामाजिक न्याय के एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कार्य कर सकती है लेकिन इससे सामाजिक विभाजन को बढ़ावा मिलने का भी जोखिम है। चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:(2009)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) व्याख्या:

अतः विकल्प (d) सही है। मेन्सप्रश्न. भारत में जातीय अस्मिता गतिशील और स्थिर दोनों ही क्यों हैं? (2023) प्रश्न. बहु-सांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिये। (2020) प्रश्न. “जाति व्यवस्था नई-नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता है। टिप्पणी कीजिये। (2018) |

भारत में संसदीय अन्वेक्षा का सुदृढ़ीकरण

प्रिलिम्स के लिये:प्रश्नकाल, स्थायी समितियाँ, संविधान सभा, अनुच्छेद 75, अविश्वास प्रस्ताव मेन्स के लिये:भारत में संसदीय अन्वेक्षा, कानूनों के पारित होने के बाद की संवीक्षा, भारत का शासन मॉडल |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के 'अधिकतम शासन' के प्रयास को 'अधिकतम जवाबदेही' के साथ जोड़ा जाना चाहिये, जिसमें कार्यकारी शक्ति की जाँच में संसद की भूमिका का सुदृढ़ीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- हालाँकि, प्रश्नकाल और स्थायी समितियाँ जैसे साधन सामान्यतः कमज़ोर प्रदर्शन करते हैं, जिससे प्रभावी लोकतांत्रिक अन्वेक्षा और नीति कार्यान्वयन के लिये सुधार किया जाना आवश्यक हो जाता है।

संसदीय अन्वेक्षा के प्रमुख तंत्र क्या हैं?

- संविधानिक आधार: डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने प्रश्नों, प्रस्तावों और बहसों के माध्यम से दैनिक कार्यकारी जवाबदेही के लिये अंतर्निहित तंत्र के कारण सरकार के संसदीय स्वरूप की वकालत की।

- संविधान सभा में लोकतांत्रिक ढाँचे के भीतर जाँच और संतुलन सुनिश्चित करने वाली प्रणाली तैयार करने के लिए 167 दिनों तक विचार-विमर्श किया गया।

- संसदीय अन्वेक्षा के संवैधानिक प्रावधान: अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली से संबंधित लोकतंत्र में कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

- अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी मतभेदों को हल करने के लिये दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की अनुमति है।

- अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को किसी विधेयक (धन विधेयकों को छोड़कर) को मंजूरी देने, रोकने या पुनर्विचार के लिये संसद को वापस भेजने का अधिकार प्रदान करता है। यह शक्ति विधायी कार्यों पर एक नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।

- अनुच्छेद 113 यह सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी प्रकार का व्यय तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसे संसद द्वारा विनियोग विधेयक के माध्यम से अनुमोदित न किया जाए।

- अनुच्छेद 114 संचित निधि से व्यय की स्वीकृति को नियंत्रित करता है।

- संसदीय अन्वेक्षा तंत्र:

- प्रश्न काल: सांसद (गैर-सरकारी सदस्य) सरकार की नीतियों और कार्यों पर मंत्रियों से सीधे प्रश्न करते हैं।

- शून्य काल: शून्यकाल एक भारतीय संसदीय नवाचार है जो संसदीय नियम पुस्तिका में नहीं पाया जाता है, यह सांसदों को बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक मुद्दों को उठाने की अनुमति देता है।

- यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दिन का आधिकारिक एजेंडा शुरू होने तक जारी रहता है।

- संसदीय समितियाँ: संविधान के अनुच्छेद 105 (संसदीय विशेषाधिकार) और अनुच्छेद 118 (संसद के सदनों की कार्यप्रणाली के नियमों से संबंधित) द्वारा सशक्त संसदीय समितियाँ विधायी अन्वेक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- स्थायी समितियाँ विधेयकों, नीतियों और प्रशासनिक कार्यों की जाँच करती हैं, जबकि लोक लेखा समिति (PAC) सरकारी व्यय का लेखा परीक्षण करती है।

- प्राक्कलन समिति बजट अनुमानों की समीक्षा करती है और संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये सुधारों की सिफारिश करती है।

- अविश्वास प्रस्ताव और बहसें संसद को सरकार को जवाबदेह ठहराने का अवसर प्रदान करती हैं।

- अन्वेक्षा तंत्र की सफलताएँ: रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2015 में भारतीय रेलवे की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये लाभांश भुगतान माफ करने की सिफारिश की थी, जिसे वर्ष 2016 में लागू कर दिया गया।

- परिवहन संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2017 के मोटर वाहन अधिनियम संशोधनों को प्रभावित किया, जिसमें थर्ड पार्टी बीमा पर सीमाएँ हटाना और एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन शामिल था।

- सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति ने NHAI परियोजनाओं में विलंब को संबोधित करते हुए सिफारिश की कि कार्य केवल तब शुरू किया जाए जब 80% भूमि और मंजूरी प्राप्त हो जाए।

- प्राक्कलन समिति ने आयात पर निर्भरता कम करने के लिये नए यूरेनियम खानों की सिफारिश की।

- लोक लेखा समिति (PAC) ने वर्ष 2010 के कॉमनवेल्थ खेलों में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया और पिछले आठ वर्षों में औसतन 180 सिफारिशें कीं, जिनमें से लगभग 80% सरकार द्वारा स्वीकार की गईं, जो वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में इसके महत्त्वपूर्ण प्रभाव को दर्शाती हैं।

- न्यायिक निर्णय: एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, 1994 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75) के सिद्धांत को सुदृढ़ किया और यह ज़ोर देकर कहा कि कार्यपालिका को विधानमंडल का विश्वास प्राप्त होना चाहिये।

- केरल राज्य बनाम के. अजित एवं अन्य (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसदीय विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ सदस्यों को सामान्य कानूनों, विशेषकर आपराधिक कानूनों का पालन करने से छूट नहीं देते हैं, जो सभी नागरिकों पर लागू होते हैं।

- मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रिंसिपल सेक्रेटरी (2014) में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वर्ष 1993 से 2010 के बीच कोल ब्लॉक्स का आवंटन मनमाना और अवैध था, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।

- यह निर्णय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) और लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा किये गए निष्कर्षों पर आधारित था।

संसदीय अन्वेक्षा में प्रमुख कमियाँ क्या हैं?

- प्रश्न काल की प्रभावशीलता में कमी: प्रश्न काल, जो दैनिक कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये होता है, प्रायः विरोधों और स्थगन द्वारा बाधित हो जाता है।

- 17वीं लोकसभा (2019–24) में, यह लोकसभा में केवल 60% समय और राज्यसभा में 52% समय संचालित हुआ।

- यहाँ तक कि जब यह कार्य करता है, सांसद अक्सर जटिल नीतियों की समन्वित समीक्षा करने के बजाय पृथक या सतही सवाल उठाते हैं।

- संसदीय समितियों का अपर्याप्त उपयोग: विभाग-संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSC) विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती हैं, लेकिन इन पर प्रायः सदन में चर्चा नहीं होती।

- सुदृढ़ मूल्यांकन के बावजूद, समिति के निष्कर्षों का कानून निर्माण और कार्यकारी कार्रवाई पर सीमित प्रभाव पड़ता है।

- समितियों की अस्थायी एवं परिवर्तनशील प्रकृति, सदस्यों को विषय-वस्तु में विशेषज्ञता और निरंतरता विकसित करने से रोकती है।

- कानूनों के पारित होने के बाद की संवीक्षा का अभाव: एक बार कानून अधिनियमित हो जाने के बाद उनकी कार्यान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिये कोई संस्थागत तंत्र नहीं है।

- समीक्षा के आभाव के कारण यह स्पष्ट नहीं होता कि कानून अपने लक्षित परिणामों को प्राप्त करता है या नहीं।

- यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विपरीत, भारत में प्रमुख कानूनों की आवधिक विभागीय समीक्षा अनिवार्य नहीं है।

- सीमित सुलभता और सार्वजनिक भागीदारी: समितियों की रिपोर्टें और निष्कर्ष प्रायः जनसाधारण के लिये सुगम और उपयोगकर्त्ता-अनुकूल प्रारूपों में उपलब्ध नहीं होते।

- अनुवाद, दृश्य साधनों या सरलीकृत व्याख्याओं के आभाव के कारण जनता की जागरूकता और विधायी अन्वेक्षा में नागरिकों की भागीदारी सीमित हो जाती है।

- प्रौद्योगिकी को अपनाने में चूके अवसर: संसद ने विधायी अन्वेक्षा को सशक्त बनाने के लिये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण या डिजिटल उपकरणों का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं किया है।

- आधुनिक उपकरणों के अभाव में सांसदों को सरकारी प्रदर्शन में अनियमितताओं या प्रवृत्तियों की पहचान करने में कठिनाई होती है।

संसदीय अन्वेक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- कानूनों के पारित होने के बाद की संवीक्षा को संस्थागत बनाना: यूनाइटेड किंगडम जैसे मॉडल को अपनाना, जहाँ प्रत्येक तीन से पाँच वर्षों में सरकारी विभाग प्रमुख कानूनों की समीक्षा संसद को प्रस्तुत करते हैं, यह सुनिश्चित करने में सहायक होगा कि कानून अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हैं।

- DRSC के अधीन उप-समितियों की स्थापना की जाए, जो किसी कानून के लागू होने के 3–5 वर्षों बाद उसके प्रभाव और अनुपालन की समीक्षा करें।

- स्मार्ट अन्वेक्षा के लिये प्रौद्योगिकी को अपनाना: सांसदों को बजट दस्तावेज़ों, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों तथा मंत्रालयों के प्रदर्शन की अधिक प्रभावी समीक्षा में सहायता हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों और डेटा विश्लेषण का उपयोग किया जाए।

- विधायी अन्वेक्षा, बजट तुलनाओं और कानूनों के कार्यान्वयन की स्थिति को ट्रैक करने के लिये खोज योग्य डेटाबेस विकसित किये जाएँ।

- सांसदों की क्षमता निर्माण: PRIDE (लोकतंत्रों के लिये संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान) के अंतर्गत संसद के भीतर PRS जैसी एक संस्थागत इकाई की स्थापना की जाए। नव-निर्वाचित सांसदों के लिये संरचित उन्मुखीकरण तथा विभिन्न मुद्दों पर नियमित जानकारी-सत्र आयोजित किये जाएँ।

- एक संसदीय फेलो कार्यक्रम बनाएँ जिसमें प्रत्येक सांसद को प्रशिक्षित विधायी शोधकर्त्ताओं तक पहुँच प्रदान की जाए।

- पारदर्शिता को बढ़ावा देना: समिति रिपोर्टों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भाषिणी प्लेटफाॅर्म का उपयोग किया जाए और बहुभाषी दृश्य व्याख्याकार तैयार किये जाएँ।

- अधिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिये समिति की सिफारिशों, मंत्रिस्तरीय प्रतिक्रियाओं और सरकारी अनुपालन को ट्रैक करने हेतु सार्वजनिक डैशबोर्ड लॉन्च किये जाएँ।

निष्कर्ष

लोकतांत्रिक जवाबदेही के लिये संसदीय अन्वेक्षा बहुत ज़रूरी है। संसद को विधायी समीक्षा, तकनीक और सहायता के साथ सशक्त बनाना प्रभावी कानून कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है और कार्यकारी जवाबदेही को कमज़ोर किये बिना उसे मज़बूत बनाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में संसदीय अन्वेक्षा को सुनिश्चित करने वाले प्रावधानों पर चर्चा कीजिये। इन्हें बेहतर शासन के लिये कैसे सशक्त किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (इम्यूनिटीज़), जैसे कि वे संविधान की धारा 105 में परिकल्पित हैं, अनेकों असंहिताबद्ध (अन-कोडिफाइड) और अ-परिगणित विशेषाधिकारों के जारी रहने का स्थान खाली छोड़ देती हैं। संसदीय विशेषाधिकारों के विधिक संहिताकरण की अनुपस्थिति के कारणों का आकलन कीजिये। इस समस्या का क्या समाधान निकाला जा सकता है? (2014) |

मानव विकास रिपोर्ट 2025

प्रिलिम्स के लिये:मानव विकास रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, बहुआयामी गरीबी मेन्स के लिये:मानव विकास सूचकांक और भारत के लिये इसके निहितार्थ, मानव विकास चुनौतियों से निपटने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका |

स्रोत: डी.टी.ई

चर्चा में क्यों?

भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट (HDR) में 193 देशों और क्षेत्रों में से 130वाँ स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट "ए मैटर ऑफ चॉइस: पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी की गई है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि भारत ने निरंतर प्रगति की है, फिर भी असमानता उसके मानव विकास उपलब्धियों को कमज़ोर कर रही है।

मानव विकास रिपोर्ट 2025 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

वैश्विक:

- मानव विकास की अवरुद्ध प्रगति: वैश्विक मानव विकास सूचकांक में वर्ष 1990 के बाद से सबसे नगण्य वृद्धि दर्ज की गई (2020-2021 के संकट वर्षों को छोड़कर)।

- यदि कोविड-पूर्व रुझान जारी रहते, तो अधिकांश देश वर्ष 2030 तक बहुत उच्च मानव विकास स्तर तक पहुँच सकते थे, लेकिन अब इसमें कई दशक की देरी होने की संभावना है।

- शीर्ष और निम्न रैंक: आइसलैंड 0.972 के मानव विकास सूचकांक (HDI) के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि दक्षिण सूडान 0.388 के HDI के साथ अंतिम स्थान पर रहा।

- बढ़ती असमानता: सबसे धनी और सबसे निर्धन देशों के बीच विषमता बढ़ती जा रही है, जहाँ उच्च HDI वाले देश निरंतर प्रगति कर रहे हैं, जबकि निम्न HDI वाले देश स्थिरता का सामना कर रहे हैं।

- AI और कार्य का भविष्य: रिपोर्ट के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का तेज़ी से विस्तार हो रहा है और विश्व स्तर पर 5 में से 1 व्यक्ति पहले से ही AI टूल का उपयोग कर रहा है।

- जबकि 60% लोगों का मानना है कि AI रोज़गार के नए अवसर सृजित करेगा, शेष लोगों को भय है कि यह उनकी वर्तमान भूमिकाओं को समाप्त या परिवर्तित कर सकता है।

- मानव विकास रिपोर्ट, 2025 इस बात पर ज़ोर देती है कि समावेशी और मानव-केंद्रित AI नीतियों की आवश्यकता है, ताकि AI असमानताओं को बढ़ाने या नौकरियों को विस्थापित करने के बजाय मानव विकास में सकारात्मक योगदान दे सके।

मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंकिंग और मान (2023)

|

रैंक |

देश |

HDI मान |

|

1 |

आइसलैंड |

0.972 |

|

2 |

नॉर्वे |

0.970 |

|

2 |

स्विट्ज़रलैंड |

0.970 |

|

4 |

डेनमार्क |

0.962 |

|

5 |

जर्मनी |

0.959 |

|

5 |

स्वीडन |

0.959 |

|

7 |

ऑस्ट्रेलिया |

0.958 |

|

8 |

हॉन्गकॉन्ग, चीन (SAR) |

0.955 |

|

8 |

नीदरलैंड |

0.955 |

|

17 |

संयुक्त राज्य अमेरिका |

0.938 |

|

130 |

भारत |

0.685 |

HDI: मानव विकास सूचकांक

भारत:

- भारत की मानव विकास सूचकांक (HDI) रैंकिंग: भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुँच गया, जहाँ उसका HDI मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया।

- देश अभी भी "मध्यम मानव विकास" की श्रेणी में है, यद्यपि वह "उच्च मानव विकास" (HDI ≥ 0.700) की सीमा के निकट पहुँच रहा है।

- क्षेत्रीय तुलना: भारत के पड़ोसी देशों में चीन (78वाँ), श्रीलंका (89वाँ) और भूटान (125वाँ) भारत से ऊपर स्थान पर हैं, जबकि बांग्लादेश (130वाँ) भारत के समकक्ष है। नेपाल (145वाँ), म्यांमार (150वाँ) और पाकिस्तान (168वाँ) भारत से निम्न स्थान पर हैं।

- मुख्य क्षेत्रों में प्रगति:

- जीवन प्रत्याशा: भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023 में 72 वर्ष हो गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है और महामारी के बाद हुए महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

- यह प्रगति राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना और पोषण अभियान के योगदान से संभव हुई है।

- शिक्षा: भारत में स्कूली शिक्षा के औसत वर्षों में वृद्धि हुई है, अब बच्चों से स्कूल में 13 वर्ष तक पढ़ने की उम्मीद होती वर्ष है, जो 1990 में 8.2 वर्ष थी।

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और समग्र शिक्षा अभियान जैसी पहलों ने शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाया है, यद्यपि गुणवत्ता और अधिगम परिणामों पर अभी भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

- राष्ट्रीय आय: भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय वर्ष 2021 क्रय शक्ति समता (PPP) पर आधारित वर्ष 1990 में 2,167 अमेरिकी डॉलर से चार गुना बढ़कर वर्ष 2023 में 9,046 अमेरिकी डॉलर हो गई।

- इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी रेखा से बाहर निकले, जिससे मानव विकास सूचकांक (HDI) में सुधार हुआ।

- AI कौशल वृद्धि: भारत उच्चतम स्वयं-रिपोर्टेड AI कौशल पैठ के साथ एक वैश्विक AI नेतृत्वकर्त्ता के रूप में उभर रहा है।

- भारतीय AI शोधकर्त्ताओं में से 20% अब देश में ही हैं, जो वर्ष 2019 में लगभग शून्य से उल्लेखनीय वृद्धि है।

- जीवन प्रत्याशा: भारत में जीवन प्रत्याशा वर्ष 1990 में 58.6 वर्ष से बढ़कर वर्ष 2023 में 72 वर्ष हो गई, जो अब तक का उच्चतम स्तर है और महामारी के बाद हुए महत्त्वपूर्ण सुधार को दर्शाता है।

- भारत के मानव विकास सूचकांक को प्रभावित करने वाली चुनौतियाँ:

- असमानता से HDI में गिरावट: असमानता ने भारत के मानव विकास सूचकांक (HDI) को 30.7% तक घटा दिया है, जो क्षेत्र में सबसे अधिक नुकसानों में से एक है।

- लैंगिक असमानताएँ: महिला श्रम बल भागीदारी (41.7%) और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में कमी वर्तमान में भी जारी है।

- 106वें संविधान संशोधन जैसे कदम, जो महिलाओं के लिये विधायिका में एक-तिहाई सीटें आरक्षित करते हैं, परिवर्तनकारी बदलाव की दिशा में आशाजनक संकेत देते हैं।

भारत के HDI मान और संकेतकों में वर्ष 2022 और वर्ष 2023 के बीच परिवर्तन

|

प्रमुख आँकड़े (मानव विकास सूचकांक) |

2022 |

2023 |

|

रैंक |

133 |

130 |

|

HDI मूल्य |

0.676 |

0.685 |

|

जीवन प्रत्याशा (वर्षों में) |

71.70 |

72.00 |

|

अपेक्षित स्कूली शिक्षा के वर्ष |

12.96 |

12.95 |

|

औसत स्कूली शिक्षा के वर्ष |

6.57 |

6.88 |

|

प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय ($2021 PPP में) |

8475.68 |

9046.76 |

कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विकास में किस प्रकार योगदान कर सकती है?

- उत्पादकता और आर्थिक विकास में वृद्धि: AI से उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसमें वैश्विक उत्तरदाताओं के 70% लोग इसके प्रभाव को लेकर आशावादी हैं। नियमित कार्यों को स्वचालित करके, AI विभिन्न क्षेत्रों जैसे निर्माण, सेवाएँ और कृषि में नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है।

- गूगल की एक रिपोर्ट के अनुसार, AI वर्ष 2030 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 33.8 लाख करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है, जो वर्ष 2028 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के डिजिटल अर्थव्यवस्था लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और GDP में 20% का योगदान करेगा।

- स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार: रेडियोलॉजी में, AI सटीकता में सुधार करता है, जिनसे ऐसी असामान्यताएँ पता लगाई जा सकती हैं जिनका पता लगाने में मानव आँखें विफल हो सकती हैं, जबकि ऑन्कोलॉजी में यह रोगी डेटा के आधार पर व्यक्तिगत उपचार योजनाएँ बनाने में मदद करता है।

- AI क्लिनिकल कार्यप्रवाहों को सरल बनाता है, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करता है और विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में दूरस्थ निगरानी तथा टेलीमेडिसिन का समर्थन करता है।

- इसके अतिरिक्त, AI चिकित्सा शिक्षा में वर्चुअल रियलिटी (VR) और अनुकूली शिक्षा के माध्यम से क्रांति ला रहा है, जो स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के कौशल को बढ़ाता है।

- शिक्षा में परिवर्तन: AI अनुकूलनशील प्लेटफाॅर्मों के माध्यम से व्यक्तिगत शिक्षण सक्षम करता है, जिसमें विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों में AI ट्यूटर्स और चैटबॉट्स से वास्तविक समय में सहायता मिलती है।

- यह शिक्षकों को छात्रों की प्रगति को ट्रैक करने और अधिगम संबंधी कमी को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने में भी मदद करता है।

- शासन को सशक्त बनाना: AI भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण को सरल बना रहा है, दक्षता में सुधार, पारदर्शिता बढ़ाने और कल्याण योजनाओं में धोखाधड़ी का पता लगाने में मदद कर रहा है।

- MuleHunter.AI जैसे टूल, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने विकसित किया है, म्यूल बैंक खातों से जुड़ी डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने में मदद करते हैं।

- सरकार की भाषिणी परियोजना बहुभाषी संचार को बढ़ावा देती है, जो भाषाई समूहों में नीति पहुँच में सहायक होती है।

- असमानता को दूर करना और समावेशन को बढ़ावा देना: AI टूल सेवा वितरण में अंतराल की पहचान कर सकते हैं और विशेष रूप से वंचित समुदायों के लिये इन अंतरालों को पाटने में मदद कर सकते हैं। मानव-केंद्रित डिज़ाइन के मार्गदर्शन में, AI अवसरों तक समान पहुँच सुनिश्चित कर सकता है।

भारत अपनी मानव विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान किस प्रकार कर सकता है?

- लैंगिक समानता: लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिये भारत को विधायिकाओं में महिलाओं के लिये एक-तिहाई आरक्षण सुनिश्चित करने वाले 106वें संविधान संशोधन का प्रभावी क्रियान्वयन करना होगा और उनकी निर्णयात्मक भूमिकाओं को सशक्त बनाना होगा।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और डिजिटल फ्रीलांसिंग प्लेटफाॅर्म जैसी वित्तीय योजनाओं तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाकर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा सकता है। महिला कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिये स्थिति के अनुरूप रोज़गार, कौशल विकास, क्रेच सुविधा और विज्ञान ज्योति जैसी पहलों के माध्यम से STEM में भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है।

- कानूनी सुधारों में लैंगिक हिंसा, बाल विवाह और कार्यस्थल पर भेदभाव के विरुद्ध सख्त प्रवर्तन शामिल होना चाहिये।

- निर्भया फंड और वन स्टॉप सेंटरों को सुदृढ़ करना भी हिंसा का सामना कर रही महिलाओं को समग्र समर्थन प्रदान करने के लिये आवश्यक है।

- असमानता का समाधान: बढ़ती असमानता (जो भारत के वर्ष 2023 के गिनी गुणांक 0.410 में दर्शाई गई है) से निपटने के लिये, सरकार को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम और जन धन योजना जैसे समावेशी पहलों को सुदृढ़ करना चाहिये।

- ये कार्यक्रम आय असमानता को दूर करने में सहायता करते हैं लेकिन दीर्घकालिक रणनीतियों में भूमि अधिकार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा में सुधार भी शामिल होना चाहिये।

- समावेशी विकास नीति उपायों के लिये सतत् विकास लक्ष्य 10 को बढ़ावा देने और न्यायसंगत विकास के लिये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

- स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार: भारत को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है और पोषण तक सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने के लिये पोषण अभियान जैसी योजनाओं को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार, NEP 2020 के तहत पाठ्यक्रम सुधार और तकनीक-समर्थकृत शिक्षा टूल अधिगम के परिणामों को बेहतर बनाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- डिजिटल और वित्तीय समावेशन के लिये AI का लाभ उठाना: सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि AI का उपयोग समावेशी सेवाओं जैसे ई-स्वास्थ्य निगरानी, ई-लर्निंग एवं कृषि सलाहकार सेवाओं के लिये किया जाए और पारदर्शी नीतियों के माध्यम से नैतिक शासन सुनिश्चित किया जाए।

- रोज़गार सृजन का केंद्र विनिर्माण, हरित अर्थव्यवस्था और बुनियादी अवसरंचना होना चाहिये, साथ ही उभरते हुए क्षेत्रों के लिये कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

- जन धन, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) एवं डिजिटल साक्षरता अभियान जैसी पहलों के माध्यम से डिजिटल और वित्तीय समावेशन को बढ़ाया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत की मानव विकास सूचकांक में निरंतर वृद्धि लोगों पर केंद्रित विकास में इसके दीर्घकालिक निवेश को दर्शाती है। हालाँकि, अपनी मानवीय क्षमता को सही मायने में साकार करने के लिये, भारत को असमानता का न केवल नैतिक अनिवार्यता के रूप में बल्कि सतत् प्रगति के लिये रणनीतिक प्राथमिकता के रूप में भी सामना करना होगा। मानव विकास सूचकांक, 2025 यह स्पष्ट करता है कि समावेशन वैकल्पिक नहीं है - यह अत्यावश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: वैश्विक मानव विकास संदर्भ में भारत की स्थिति का आकलन कीजिये। भारत के लिये अपनी मानव विकास सूचकांक रैंकिंग में सुधार करने में क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. UNDP के समर्थन से ‘ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व’ द्वारा विकसित ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से सम्मिलित है/हैं? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न: लगातार उच्च विकास के बावजूद मानव विकास सूचकांक में भारत अभी भी सबसे कम अंकों के साथ है। उन मुद्दों की पहचान कीजिये जो संतुलित और समावेशी विकास को सुनिश्चित करते हैं। (2016) |

भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता

प्रिलिम्स के लिये:भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA), FTA, चाइना प्लस वन, RCEP, EFTA, ऑस्ट्रेलिया-भारत ECTA, महत्त्वपूर्ण खनिज, भारत-जापान CEPA, UAE CEPA, आसियान, गैर-टैरिफ बाधाएँ, रूल्स ऑफ ओरिजिन, यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, MSME। मेन्स के लिये:भारत के लिये मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ, भारत के FTA से संबंधित प्रमुख मुद्दे |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत और ब्रिटेन ने भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (FTA) पर हस्ताक्षर किये हैं, जो वैश्विक व्यापार में जारी अस्थिरता और शुल्क संबंधी अनिश्चितताओं के बीच विश्व की 5वीं और 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक महत्त्वपूर्ण कदम को दर्शाता है।

भारत-ब्रिटेन FTA की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- भारत-ब्रिटेन व्यापार: ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य है और भारत ब्रिटेन का 11वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। लगभग 60 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2030 तक दोगुना होने का अनुमान है।

- यह भारत का 16वाँ FTA है और ब्रेक्ज़िट के बाद ब्रिटेन का सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय व्यापार समझौता है।

- यह FTA ब्रिटेन में भारतीय निर्यात के 99% पर शून्य शुल्क पहुँच प्रदान करता है, जिसमें वस्त्र, परिधान, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, खेल सामग्री, खिलौने, रत्न और आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जैविक रसायन शामिल हैं।

- कोटा के तहत ऑटोमोबाइल टैरिफ को 100% से घटाकर 10% किया गया।

- यह श्रम गतिशीलता को भी बढ़ावा देता है। भारतीय पेशेवरों, विशेषकर IT और स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिये लगभग 100 अतिरिक्त वार्षिक वीज़ा प्रदान किये जाएंगे।

- दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता: भारत और ब्रिटेन ने समझौते के प्रमुख पहलुओं में से एक के रूप में दोहरा अंशदान अभिसमय समझौता (जिसे सामाजिक सुरक्षा समझौता भी कहा जाता है) पर भी हस्ताक्षर किये।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी देश के पेशेवरों को दोनों देशों में राष्ट्रीय बीमा या सामाजिक सुरक्षा अंशदान का भुगतान करने के लिये बाध्य न किया जाए।

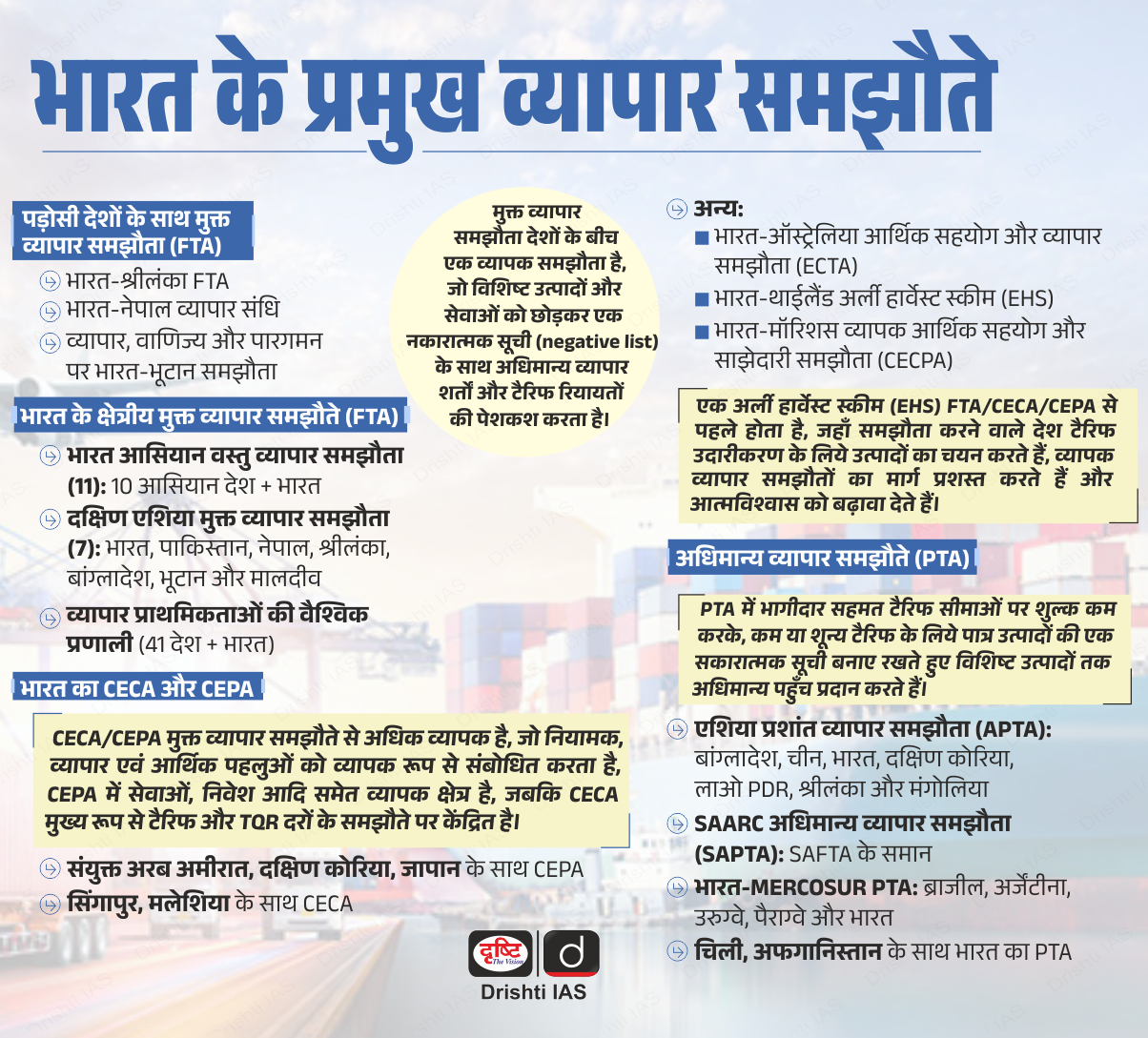

मुक्त व्यापार समझौते (FTA) क्या हैं?

- परिचय: FTA दो या दो से अधिक देशों के बीच एक व्यापार समझौता है जिसका उद्देश्य उनके बीच व्यापार किये जाने वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क और व्यापार बाधाओं को कम करना या समाप्त करना है।

- FTA, प्राथमिक व्यापार समझौतों (PTA) के विपरीत, अधिकांश वस्तुओं पर टैरिफ को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, जबकि PTA केवल कुछ चयनित उत्पादों पर सीमित टैरिफ छूट प्रदान करते हैं।

- उद्देश्य:

- सीमा शुल्क में कटौती: सामान्यतः 90–95% वस्तुओं पर शून्य या कम टैरिफ लागू किये जाते हैं।

- गैर-व्यापारिक बाधाओं में कमी: ऐसे नियमों को सरल बनाने का प्रयास किया जाता है जो व्यापार में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- सेवाओं और निवेश को प्रोत्साहन: सेवा निर्यात के नियमों में ढील दी जाती है और द्विपक्षीय निवेश को बढ़ावा दिया जाता है।

व्यापार समझौतों के प्रकार:

भारत के लिये FTA का क्या महत्त्व है?

- उन्नत बाज़ार पहुँच: FTA भारतीय निर्यातकों को विशेष शर्तों पर नए बाज़ारों तक पहुँच प्रदान करते हैं, जिससे व्यापार मात्रा और प्रतिस्पर्द्धात्मकता में वृद्धि होती है।

- भारत-UAE FTA ने वित्त वर्ष 2022-23 में भारत के निर्यात को 11.8% बढ़ाकर 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाया, जिसमें वस्त्र, रत्न-आभूषण और इंजीनियरिंग वस्तुओं पर विशेष रूप से UAE की 97% टैरिफ लाइनों तक प्राथमिकता प्राप्त पहुँच प्रदान की गई।

- निवेश प्रवाह: FTA निवेशकों में विश्वास बढ़ाते हैं और नियामकीय स्थिरता प्रदान करते हैं, जिससे भारत में सतत् प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता है।

- उदाहरण के लिये, EFTA समझौता 15 वर्षों में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश का वादा करता है, जो ‘मेक इन इंडिया’ पहल और रोज़गार सृजन का समर्थन करता है।

- आपूर्ति शृंखला में लचीलापन: FTA भारत को आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने और रणनीतिक क्षेत्रों के लिये आवश्यक कच्चे माल की सुरक्षित आपूर्ति में मदद करते हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत-ऑस्ट्रेलिया ECTA जैसे FTA आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लाते हैं और हरित प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण के लिये आवश्यक खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित कर भारत की वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में स्थिति को मज़बूत करते हैं।

- प्रौद्योगिकी तक पहुँच और नवाचार: गहन आर्थिक एकीकरण के माध्यम से FTA भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों और भविष्य उन्मुख क्षेत्रों में सहयोग का अवसर प्रदान करते हैं।

- उदाहरण के लिये, भारत-जापान CEPA उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों को लाने में सहायक है, जबकि EFTA में हरित प्रौद्योगिकी और डिजिटल नवाचार सहयोग से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

- सेवा क्षेत्र में वृद्धि और पेशेवर गतिशीलता: FTA उदारीकृत प्रवेश नियमों और पारस्परिक मान्यता के माध्यम से भारतीय पेशेवरों और सेवा प्रदाताओं के लिये नए अवसर खोलते हैं।

- उदाहरण के लिये, UAE CEPA और ऑस्ट्रेलिया ECTA भारतीय सेवाओं की पहुँच को बेहतर बनाते हैं, जिसमें पेशेवरों के लिये वीज़ा सुविधाओं में आसानी और IT/ITeS क्षेत्र की वृद्धि के प्रावधान शामिल हैं।

भारत के FTA से संबद्ध प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- बढ़ता व्यापार घाटा: प्रायः FTA के कारण निर्यात की तुलना में आयात में वृद्धि होती है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक व्यवहार्यता को लेकर चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- वर्ष 2017-2022 तक, FTA भागीदारों को निर्यात में 31% की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 82% की वृद्धि हुई, जिससे एक अस्थिर व्यापार असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई।

- कम एफटीए उपयोग: भारत की FTA उपयोग दर 25% है और यह विकसित देशों में दर्ज 70-80% से बहुत कम है, जो FTA लाभों के पूरी तरह से सदुपयोग करने में विफलता को दर्शाता है।

- यूरोपीय संघ और कनाडा के साथ FTA वार्ता की धीमी गति के कारण व्यापार के अवसर चूक रहे हैं, जिससे भारत की वृद्धि एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता में बाधा उत्पन्न हो रही है।

- प्रतिस्पर्द्धात्मक चुनौतियाँ: भारत को नवाचार और लागत लाभ के कारण प्रमुख उद्योगों में साझेदार देशों से कड़ी प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, बेहतर नवाचार और लागत दक्षता के कारण ASEAN व दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वस्त्र जैसे उद्योगों में भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- भारत को विपरीत शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) का भी सामना करना पड़ रहा है, जहाँ कच्चे माल के आयात पर तैयार वस्तुओं की तुलना में अधिक कर लगता है।

- उदाहरण के लिये, बेहतर नवाचार और लागत दक्षता के कारण ASEAN व दक्षिण कोरिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं वस्त्र जैसे उद्योगों में भारत को पीछे छोड़ दिया है।

- गैर-टैरिफ बाधाएँ: हालाँकि टैरिफ में कमी आई है, लेकिन गैर-टैरिफ बाधाएँ (जैसे: तकनीकी और मानक उपाय) भारत के निर्यात अभिगम में बाधा बनी हुई हैं।

- यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन से 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के भारतीय निर्यात पर असर पड़ सकता है, जबकि श्रम मानकों के कारण वस्त्र एवं चमड़ा जैसे क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, जिससे समस्या और भी गंभीर हो सकती है।

- जटिल प्रमाणीकरण: FTA के अंतर्गत प्रमाणीकरण और रूल्स ऑफ ओरिजिन की आवश्यकताओं ने निर्यातकों के लिये अनुपालन लागत बढ़ा दी है।

- बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी तनाव: पश्चिमी साझेदारों के साथ FTA प्रायः भारत पर सख्त बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के अंगीकरण का दबाव डालते हैं।

- उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ/ब्रिटेन/अमेरिका के साथ FTA भारत की घरेलू नीतियों के साथ टकराव उत्पन्न करते हैं, विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल पेटेंट एवं डेटा विशिष्टता को लेकर, जिससे जेनेरिक दवा उद्योग प्रभावित होता है।

भारत अपने FTA की प्रभावशीलता किस प्रकार बढ़ा सकता है?

- एकीकृत नीति दृष्टिकोण: विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये भारत की उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को भविष्य के FTA के साथ रणनीतिक रूप से संरेखित किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि PLI समर्थित क्षेत्रों को व्यापार समझौतों में प्राथमिकता प्राप्त हो।

- मूल्य शृंखला एकीकरण: भारत को विशिष्ट औद्योगिक पार्क बनाने चाहिये, प्रमुख साझेदार कंपनियों के साथ आपूर्तिकर्त्ता कास कार्यक्रम स्थापित करना चाहिये तथा मूल्य शृंखला आवश्यकताओं के अनुरूप क्षेत्र-विशिष्ट कौशल विकास पहल शुरू करनी चाहिये।

- MSME एकीकरण रणनीति: भारत को FTA-विशिष्ट समर्थन के साथ MSME निर्यात केंद्र स्थापित करने, ‘MSME ग्लोबल कनेक्ट’ कार्यक्रम शुरू करने और प्रदर्शन प्रोत्साहन के साथ ऋण योजनाएँ प्रदान करने की आवश्यकता है।

- लक्षित FTA वार्ता रणनीति: उद्योग की तत्परता के आधार पर स्पष्ट बाज़ार पहुँच सीमा और वार्ता के लिये एक स्थायी बहु-हितधारक टीम के साथ एक लक्षित FTA वार्ता रणनीति अपनाया जाना चाहिये।

- अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना तथा सेवाओं को प्राथमिकता देना: निर्यातोन्मुख उद्योगों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा दिया जाना चाहिये, ताकि वैश्विक मांग के अनुरूप उच्च मूल्य वाले उत्पाद तैयार किये जा सकें।

- भारत को भविष्य के FTA को डिज़ाइन करते समय अपने सुदृढ़ सेवा क्षेत्रों— विशेष रूप से IT, BPO व अन्य ज्ञान-आधारित सेवाओं के लिये अधिक बाज़ार पहुँच को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- मौजूदा FTA पर पुनः वार्ता: भारत को रसायन, ऑटोमोटिव पार्ट-पूर्जों और विद्युत उपकरणों जैसे उच्च तकनीक एवं मूल्यवर्द्धित उत्पादों में विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिये मौजूदा FTA पर पुनः वार्ता करनी चाहिये।

निष्कर्ष

भारत-ब्रिटेन FTA द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और बाज़ार पहुँच को बढ़ाने में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि इसमें आर्थिक विकास की अपार संभावनाएँ हैं, फिर भी व्यापार असंतुलन, कम उपयोग और गैर-टैरिफ बाधाओं जैसी चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता है। FTA के लाभों को अधिकतम करने के लिये घरेलू नीतियों को एकीकृत करने और हितधारकों की भागीदारी को मज़बूत करने वाला एक रणनीतिक दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के व्यापार संतुलन और औद्योगिक प्रतिस्पर्द्धात्मकता पर मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभाव का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से कौन-से देश ‘आसियान के मुक्त व्यापार साझेदारों’ में से हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (C) प्रश्न. 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' शब्द अक्सर समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में प्रकट होता है: (वर्ष 2016) (A) जी20 उत्तर: (B) मेन्सप्रश्न 1. विश्व व्यापार में संरक्षणवाद और मुद्रा चालबाज़ियों की हाल की परिघटनाएँ भारत की समष्टि-आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार से प्रभावित करेंगी? (2018) प्रश्न 2. शीतयुद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के संदर्भ में, भारत की पूर्वोन्मुखी नीति के आर्थिक और सामरिक आयामों का मूल्याकंन कीजिये। (2016) |

भारत का पशुधन क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:20वीं पशुधन गणना, पोषण सुरक्षा, गाँठदार त्वचा रोग, सकल मूल्य वर्द्धन, पशु चिकित्सा सेवाएँ, जेनेटिक सर्विलांस। मुख्य परीक्षा के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का महत्त्व और योगदान, भारत में पशुधन से संबंधित वर्तमान चुनौतियाँ, वन हेल्थ दृष्टिकोण। |

स्रोत: एच. टी

चर्चा में क्यों?

भारत का पशुधन क्षेत्र ग्रामीण आजीविका और पोषण का आधार होने से पशु स्वास्थ्य एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 को “पशु स्वास्थ्य: एक सामूहिक प्रयास” थीम के साथ मनाया गया, जिसके तहत पशु चिकित्सकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका और पशुजन्य रोग से निपटने में 'वन हेल्थ' दृष्टिकोण की बढ़ती आवश्यकता को रेखांकित किया गया।

भारत में पशुधन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- पशुधन: भारत विश्व की सबसे बड़ी पशुधन संख्या वाला देश है और यह भारतीय कृषि का एक प्रमुख स्तंभ है, जो ग्रामीण आजीविका, पोषण और आर्थिक विकास को समर्थन प्रदान करता है।

- यह मांस, दूध, अंडे और ऊन के लिये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन जैसी गतिविधियों को सम्मिलित करता है।

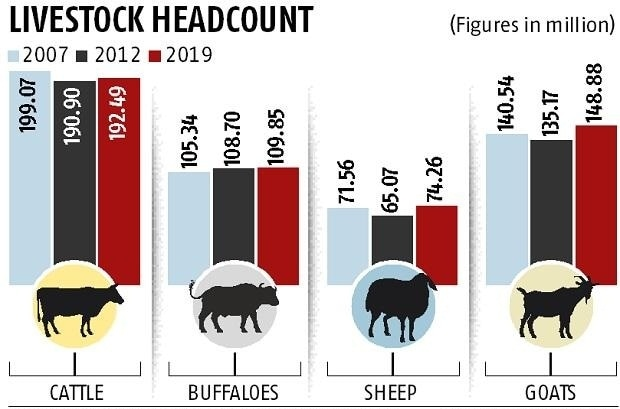

- पशुधन संबंधी डेटा:

- 20वीं पशुधन गणना (वर्ष 2019) के अनुसार, भारत में कुल 53.578 करोड़ की पशुधन संख्या है।

- दूध, मांस और अंडे उत्पादन: भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, जो वैश्विक उत्पादन का 24.76% योगदान करता है।

भारत में पशुधन क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में योगदान: पशुधन क्षेत्र ने 12.99% की CAGR से वृद्धि की (वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक) और वर्ष 2022-23 में भारत के सकल मूल्य वर्द्धन(GVA) का 5.50% योगदान दिया।

- यह भारत की लगभग 8.8% जनसंख्या को रोज़गार भी प्रदान करता है।

- पोषण सुरक्षा: पशुधन दूध, अंडे और मांस जैसे प्रोटीन से भरपूर उत्पादों द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। डेयरी क्षेत्र अकेले पशुधन उत्पादन के कुल मूल्य का दो तिहाई हिस्सा प्रदान करता है।

- सतत्ता और जलवायु प्रतिरोधी क्षमता: पशुधन जैविक खाद प्रदान करके, मृदा की उर्वरता को सुधारकर और रासायनिक उपयोग को घटाकर संधारणीय कृषि का समर्थन करता है। एकीकृत पशुधन-फसल प्रणालियाँ विशेष रूप से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं।

- निर्यात और विदेशी मुद्रा: पशुधन उत्पादों, जिसमें भैंस का मांस, डेयरी और मुर्गी उत्पाद शामिल हैं, का निर्यात 10% से अधिक बढ़कर अप्रैल-दिसंबर 2024 के दौरान 3.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिससे भारत की विदेशी मुद्रा मज़बूत हुई।

- गरीबी उन्मूलन: पशुधन गरीबी उन्मूलन के लिये एक महत्त्वपूर्ण परिसंपत्ति है, 50% से अधिक ग्रामीण महिलाएँ पशुधन गतिविधियों में संलग्न हैं, जो आय और वित्तीय स्वतंत्रता में योगदान देती हैं।

- सांस्कृतिक और सामाजिक महत्त्व: पशुधन का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व है, खासकर त्योहारों तथा अनुष्ठानों में। राजस्थान और गुजरात जैसे राज्यों में, यह सामुदायिक बंधनों को मज़बूत करता है तथा पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करता है।

भारत में पशुधन क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- कम उत्पादकता: भारत की पशुधन उत्पादकता, विशेष रूप से डेयरी, मांस और मुर्गीपालन, वैश्विक मानकों की तुलना में कम है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019-20 में भारत की औसत वार्षिक मवेशी दूध उत्पादकता 1,777 किलोग्राम/पशु थी, जो वैश्विक औसत 2,699 किलोग्राम (FAO, 2019) से काफी कम है।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा यह क्षेत्र खराब नस्ल, अपर्याप्त आहार, उचित पशु चिकित्सा सेवाओं, कोल्ड चेन सुविधाओं और आधुनिक बूचड़खानों की कमी से ग्रस्त है।

- इससे फसल कटाई के बाद अत्यधिक नुकसान होता है, उत्पाद की गुणवत्ता खराब होती है तथा छोटे किसानों के लिये बाज़ार तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- जलवायु जोखिम और पर्यावरणीय प्रभाव: जलवायु परिवर्तन अनियमित मौसम, बढ़ते तापमान और चारे की कमी के कारण पशुधन उत्पादकता को प्रभावित करता है।

- दूसरी ओर, पशुपालन स्वयं मीथेन उत्सर्जन में योगदान देता है तथा अत्यधिक चारण प्रथाओं के कारण मृदा क्षरण और जैव विविधता की हानि में योगदान देता है।

- स्वास्थ्य जोखिम एवियन इन्फ्लूएंज़ा, खुरपका-मुँहपका रोग (FMD) और ब्रुसेलोसिस जैसी पशुजन्यरोग स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करती हैं।

- लगभग 60% संक्रामक रोग पशुजन्य हैं तथा 75% उभरते संक्रमण पशुओं से उत्पन्न होते हैं।

- अपर्याप्त पशु चिकित्सा सेवाएँ , स्वच्छता और जागरूकता की कमी से ऐसी रोगों का प्रसार बढ़ जाता है।

- पशुपालन एवं डेयरी विभाग (DAHD) के सचिव द्वारा बताए गए आँकड़ों के अनुसार, बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये भारत को अगले पाँच वर्षों में प्रतिवर्ष 2500 अतिरिक्त पशु चिकित्सा स्नातक तैयार करने की आवश्यकता है।

- पर्याप्त अनुसंधान एवं विकास का अभाव: पशुधन आनुवंशिकी, पोषण और रोग नियंत्रण में अनुसंधान व विकास का अभाव प्रगति में बाधा डालता है तथा क्षेत्र के प्रदर्शन को बढ़ावा देने के लिये नस्ल सुधार, कुशल फीड प्रणाली व पशु चिकित्सा प्रगति पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

पशुधन क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिये प्रमुख पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय पहल:

- पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण LHDC) कार्यक्रम

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NADCP)

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM)

- महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करना: यह FAO, ADB और विश्व बैंक द्वारा समर्थित है, जो प्रयोगशालाओं को उन्नत करने, निगरानी में सुधार करने और महामारी की तैयारी के लिये क्षेत्र के पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित करके भारत की पशु स्वास्थ्य सुरक्षा का समर्थन करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO): FAO ने उपचार दिशानिर्देशों (वर्ष 2024) को मानकीकृत करके भारत की पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत किया है।

- इसने राष्ट्रीय कार्य योजना 2.0 और भारतीय मत्स्य एवं पशु रोगाणुरोधी प्रतिरोध नेटवर्क (INFAAR) के माध्यम से AMR प्रबंधन का समर्थन किया है।

- FAO ने इन-सर्विस एप्लाइड वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी ट्रेनिंग (ISAVET) के माध्यम से पशु चिकित्सकों को भी प्रशिक्षित किया है।

- एशियाई विकास बैंक (ADB) और विश्व बैंक: वे बुनियादी ढाँचे को वित्तपोषित करके, पशुजन्य रोग निगरानी में सुधार करके, प्रयोगशालाओं को उन्नत करके और बेहतर महामारी प्रतिक्रिया के लिये पशु चिकित्सा प्रशिक्षण को सुदृढ़ करके पशु स्वास्थ्य सुरक्षा बढ़ाने में भारत का समर्थन करते हैं।

- खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO): FAO ने उपचार दिशानिर्देशों (वर्ष 2024) को मानकीकृत करके भारत की पशु चिकित्सा सेवाओं को मज़बूत किया है।

भारत के पशुधन क्षेत्र की उत्पादकता और स्थिरता बढ़ाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- नस्ल सुधार और पोषण वृद्धि: चयनात्मक प्रजनन और कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से आनुवंशिक उन्नयन को बढ़ावा देना।

- चारा प्रबंधन में सुधार करना, क्षेत्र-विशिष्ट आहार सूत्रों का विकास करना और उत्पादकता बढ़ाने व अतिचारण को कम करने के लिये चारागाह प्रबंधन को सुदृढ़ करना।

- पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करना: FAO, ADB और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं के सहयोग से पशु चिकित्सा देखभाल, टीकाकरण, रोग निगरानी और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की पहुँच को मज़बूत बनाना।

- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में सेवा देने के लिये पशु-चिकित्सकों को प्रोत्साहन प्रदान करना।

- अनुसंधान एवं विकास (R&D) और प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करना: पशुधन की आनुवंशिकी, जलवायु-सहनीय पद्धतियों और रोग नियंत्रण के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है, साथ ही प्रजनन तकनीकों तथा संधारणीय कृषि पद्धतियों को भी बढ़ावा देना चाहिये।

- बुनियादी अवसरंचना और बाज़ार संपर्क में सुधार: कोल्ड चेन, भंडारण सुविधाओं और प्रसंस्करण इकाइयों में सुधार करना चाहिये। बेहतर बाज़ार पहुँच और उचित मूल्य निर्धारण के लिये किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाना: मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य को एकीकृत करना तथा पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिये विभिन्न क्षेत्रों के सहयोग से निगरानी एवं प्रतिक्रिया प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिये।

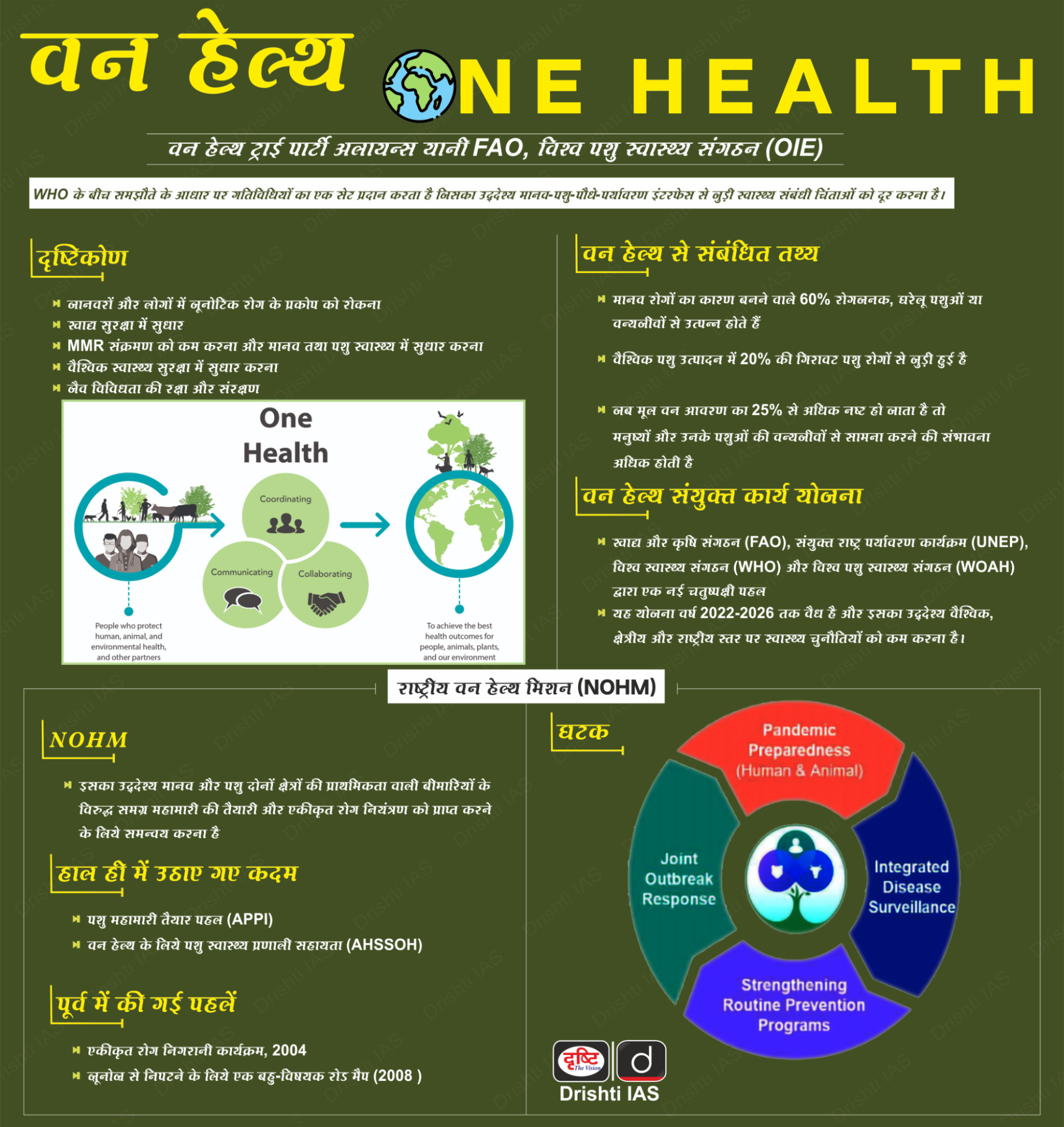

"वन हेल्थ" दृष्टिकोण क्या है?

- परिचय: वन हेल्थ दृष्टिकोण एक सहयोगात्मक, बहु-क्षेत्रीय और बहु-विषयक रणनीति है, जो मानव, पशु एवं पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देती है।

- यह वैश्विक महामारियों की रोकथाम और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के उद्देश्य से एकीकृत नीतियों तथा कार्यक्रमों को बढ़ावा देता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- समग्र दृष्टिकोण: साझा पर्यावरण, मानव-पशु अंतःक्रियाओं और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है।

- रोगों की रोकथाम: इसका उद्देश्य रेबीज़, इबोला, एवियन इन्फ्लूएंज़ा, कोविड-19 जैसी पशुजन्य रोगों और प्रतिजैविक प्रतिरोध (AMR) के जोखिम को कम करना है।

- दीर्घकालिक योजना: प्रतिक्रिया आधारित उपायों के बजाय निवारक स्वास्थ्य रणनीतियों को प्रोत्साहित करता है।

- ऐतिहासिक संदर्भ एवं संस्थागत पहल:

- वन हेल्थ दृष्टिकोण की शुरुआत वर्ष 1947 में WHO की पशु चिकित्सा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई से हुई, जो जेम्स स्टील के "वन मेडिसिन" सिद्धांत से प्रेरित था और यह अल्मा-अता (वर्ष 1978), ओटावा चार्टर (वर्ष 1986) तथा शंघाई घोषणा (वर्ष 2016) जैसे घोषणाओं में परिलक्षित होता है।

- WHO वन हेल्थ इनिशिएटिव टीम और चतुर्पक्षीय सहयोग (WHO, FAO, OIE, UNEP) के माध्यम से नेतृत्व करता है, जो देशों को नीति एकीकरण और प्रारंभिक रोग पहचान में सहायता प्रदान करता है।

- नेशनल वन हेल्थ मिशन भारत में एक समग्र पहल है, जिसका उद्देश्य देश की रोग प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।

निष्कर्ष:

पशुधन क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रणनीतिक पहल, जैसे कि नस्ल सुधार, सुदृढ़ पशु चिकित्सा सेवाएँ और वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाना, स्थिरता को बढ़ावा देने और समग्र क्षेत्रीय प्रदर्शन में सुधार करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में पशुधन उत्पादन के नवीनतम आँकड़ों पर चर्चा कीजिये और इस क्षेत्र पर सरकारी पहलों के प्रभाव का आकलन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. NSSO के 70वें चक्र द्वारा संचालित “कृषक कुटुम्बों की स्थिति आकलन सर्वेक्षण” के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 2 और 3 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: ग्रामीण क्षेत्रों में कृषीतर रोज़गार और आय का प्रबंध करने में पशुधन पालन की बड़ी संभाव्यता है। भारत में इस क्षेत्रक की प्रोन्नति करने के उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिये। (2015) |