एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025

प्रिलिम्स के लिये: एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग, हिंद-प्रशांत महासागर पहल (IPOI), ग्योंगजू घोषणा (2025)

मेन्स के लिये: हिंद-प्रशांत में भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय व्यापार को आकार देने में एपेक की भूमिका

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) शिखर सम्मेलन 2025, APEC नेताओं के ग्योंगजू घोषणा-पत्र (2025) को अपनाने के साथ संपन्न हुआ, जिसमें क्षेत्रीय सहयोग, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी आर्थिक विकास की पुष्टि की गई।

APEC शिखर सम्मेलन 2025 के मुख्य परिणाम क्या हैं?

- ग्योंगजू घोषणा को अपनाना (2025): इस घोषणा-पत्र में समावेशी आर्थिक विकास के प्रति APEC नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई तथा श्रम बाज़ारों पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और जनसांख्यिकीय बदलावों के परिवर्तनकारी प्रभाव को मान्यता दी गई।

- इसमें तीन प्राथमिकताएँ रेखांकित की गईं:

- विश्व की सबसे गतिशील और परस्पर जुड़ी क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था का निर्माण।

- क्षेत्र को डिजिटल और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित परिवर्तन के लिये तैयार करना।

- साझा चुनौतियों का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित करना कि विकास के लाभ सभी तक समान रूप से पहुँचें।

- इसमें तीन प्राथमिकताएँ रेखांकित की गईं:

- APEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहल (2026-2030): AI पहल का उद्देश्य नवाचार, सहयोग, क्षमता निर्माण और सतत्, ऊर्जा-कुशल AI विकास को बढ़ावा देकर समावेशी, समुत्थानशील विकास को बढ़ावा देना है।

- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिये रूपरेखा: APEC द्वारा अपनाया गया यह ढाँचा, क्षेत्र की वृद्ध होती आबादी, घटती जन्म दर और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण जैसी चुनौतियों का समाधान करता है।

- यह समुत्थानशील और समावेशी विकास के लिये जन-केंद्रित, अंतर-पीढ़ीगत नीतियों का आग्रह करता है तथा साझा नीतिगत प्रतिक्रियाओं, सामाजिक नवाचार, मज़बूत रोज़गार, राजकोषीय समुत्थानशीलता और वृद्ध आबादी के लिये "सिल्वर इकोनॉमी" को बढ़ावा देता है।

- मज़बूत आर्थिक और तकनीकी सहयोग: चीन-दक्षिण कोरिया ने मुद्रा विनिमय को नवीनीकृत कर साइबर सुरक्षा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। शिखर सम्मेलन के दौरान हुई अमेरिका-चीन वार्ता ने व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने और चुनिंदा शुल्कों में कटौती की योजना के साथ तनाव कम करने का संकेत दिया।

- समावेशी और नियम-आधारित बहुपक्षवाद के प्रति प्रतिबद्धता: नेताओं ने पुत्रजया विज़न 2040 की पुनः पुष्टि की, जिसमें मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार, स्थिर निवेश वातावरण और विखंडन के बजाय बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बल दिया गया।

- पुत्रजया विज़न 2040, जिसे APEC ने वर्ष 2020 में अपनाया, एक दीर्घकालिक रणनीतिक रूपरेखा है जिसका उद्देश्य खुले, गतिशील, अनुकूलनशील और शांतिपूर्ण एशिया-प्रशांत समुदाय का निर्माण करना है।

एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) क्या है?

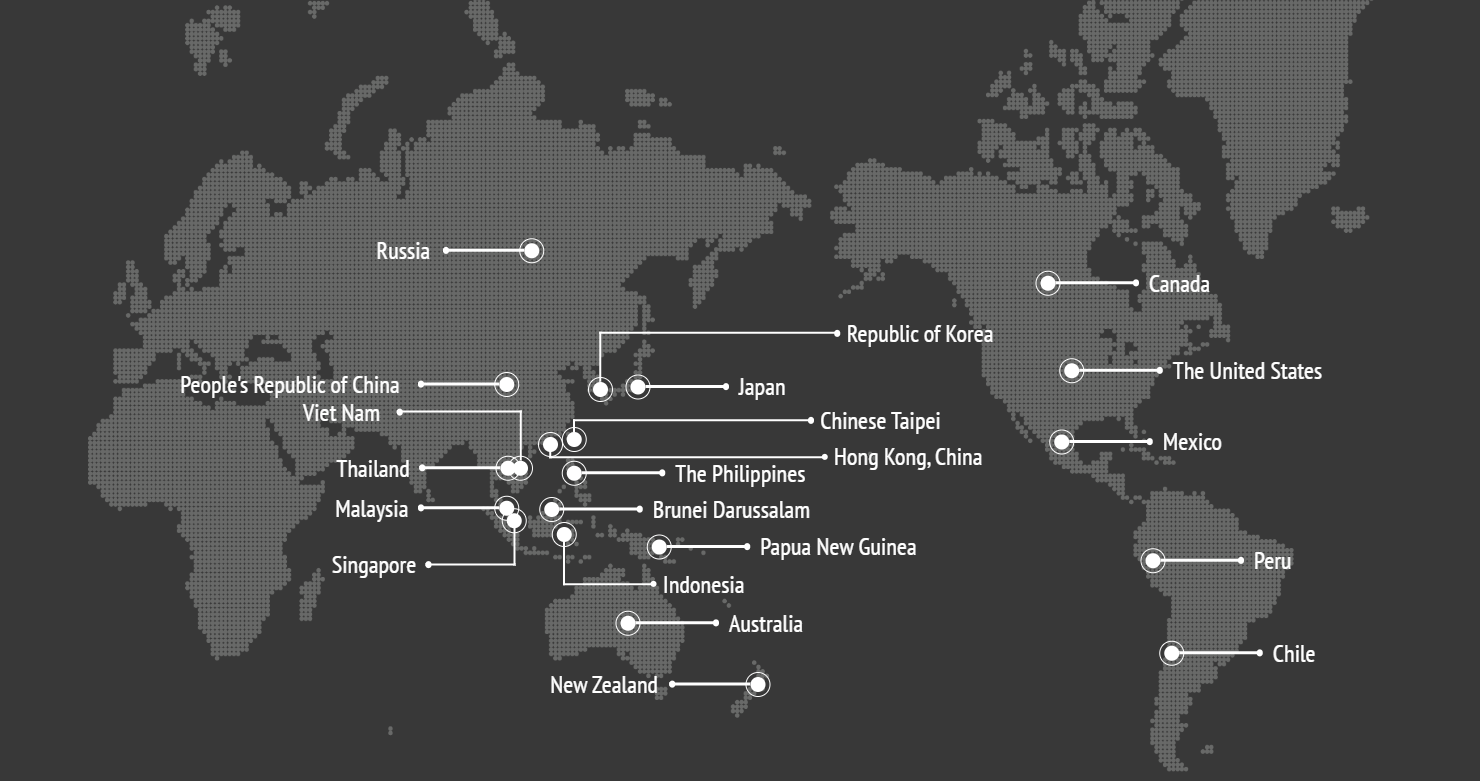

- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) की स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। यह 21 अर्थव्यवस्थाओं का एक क्षेत्रीय मंच है, जिसका उद्देश्य संतुलित, समावेशी, सतत् और नवोन्मेषी विकास को बढ़ावा देना, साथ ही एशिया-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक एकीकरण को आगे बढ़ाना है।

- APEC “देशों” के बजाय “अर्थव्यवस्थाओं (Economies)” शब्द का उपयोग करता है, ताकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बजाय आर्थिक सहयोग पर ज़ोर दिया जा सके।

- APEC का उद्देश्य वस्तुओं, सेवाओं, निवेश और जन-आवागमन को सुगम बनाना है। इसके लिये यह सीमा शुल्क प्रक्रियाओं को सरल बनाता है, व्यावसायिक वातावरण में सुधार करता है तथा क्षेत्रीय नीतियों और मानकों में सामंजस्य स्थापित कर व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को सशक्त बनाता है।

- सदस्य देश: ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, चीन, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूज़ीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलिपींस, रूस, सिंगापुर, चीनी ताइपे, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम।

- APEC की 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं में लगभग 2.95 अरब लोग निवास करते हैं जो विश्व के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 62% तथा वैश्विक व्यापार का 48% (2021 के अनुसार) प्रतिनिधित्व करते हैं।

- भारत APEC का सदस्य नहीं है, लेकिन इसके कई सदस्य देशों के साथ उसके मज़बूत राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध हैं।

- APEC प्रक्रिया: यह सर्वसम्मति और स्वैच्छिक भागीदारी के सिद्धांत पर कार्य करती है, जहाँ सभी सदस्यों की समान भागीदारी होती है और निर्णय संवाद के माध्यम से लिये जाते हैं।

- APEC प्रक्रिया को सिंगापुर स्थित एक स्थायी सचिवालय का सहयोग प्राप्त है।

- भारत की APEC में रुचि: भारत APEC को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक एकीकरण को सुदृढ़ करने के एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में देखता है।

- इसकी सदस्यता भारत को वैश्विक व्यापार मानकों के साथ बेहतर सामंजस्य, प्रक्रियाओं के सरलीकरण, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने तथा ‘मेक इन इंडिया’ और ‘डिजिटल इंडिया’ जैसी राष्ट्रीय पहलों को सशक्त बनाने में सहायता प्रदान कर सकती है।

- भारत की APEC सदस्यता में गिरावट के कारण: भारत की APEC सदस्यता की संभावना इसलिये कम हो गई क्योंकि यह मंच सर्वसम्मति-आधारित प्रवेश प्रक्रिया अपनाता है, नए सदस्यों को शामिल करने पर रोक (फ्रीज़) लगी हुई है एवं भारत की संरक्षणवादी व्यापार नीतियों तथा जटिल विनियामक ढाँचे को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं।

- भू-राजनीतिक कारणों, विशेष रूप से चीन के मौन विरोध, ने वर्ष 1991 और वर्ष 1997 में भारत के आवेदन करने के बावजूद उसे इस मंच की सदस्यता से बाहर रखा है।

- हालाँकि भारत अतिथि या पर्यवेक्षक के रूप में APEC की बैठकों में भाग लेता रहा है, लेकिन उसकी सदस्यता पर अब तक विचार नहीं किया गया है।

APEC का विकसित एजेंडा भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण के साथ किस प्रकार संरेखित है?

- साझा दृष्टिकोण: APEC और भारत की हिंद-प्रशांत रणनीति दोनों ही एक स्वतंत्र, खुले एवं समावेशी क्षेत्रीय व्यवस्था पर ज़ोर देती हैं, जो पारदर्शिता, कनेक्टिविटी तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों के प्रति सम्मान पर आधारित है।

- कनेक्टिविटी और एकीकरण पर ध्यान: आपूर्ति-शृंखला अनुकूलन, बुनियादी और डिजिटल कनेक्टिविटी पर APEC का एजेंडा एक्ट ईस्ट नीति एवं महासागर तथा इंडो-पैसिफिक महासागर पहल (APEC) जैसी पहलों के तहत भारत के प्रयासों का पूरक है।

- डिजिटल और नवाचार तालमेल: AI, डिजिटल अर्थव्यवस्था और नवाचार-संचालित विकास पर APEC का नया ज़ोर भारत के घरेलू कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया तथा इंडिया AI के साथ संरेखित है, जो इस क्षेत्र में एक डिजिटल सेतु के रूप में भारत की भूमिका को मज़बूत करता है।

- चूँकि APEC जैसे जैसे अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के एजेंडे का विस्तार कर रहा है, यह भारत को क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ अनौपचारिक रूप से सहयोग करने और हिंद-प्रशांत की आर्थिक संरचना के निर्माण में भूमिका निभाने के नए अवसर प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

ग्योंगजू में 2025 का APEC शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और भू-राजनीति के अभिसरण का प्रतीक था। ग्योंगजू घोषणा-पत्र और AI पहल के माध्यम से, इसने पूरे क्षेत्र में सतत् एवं समतापूर्ण AI-संचालित विकास की दिशा निर्धारित की।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: परीक्षण कीजिये कि एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) का विकसित एजेंडा वैश्विक आर्थिक शासन में हो रहे परिवर्तनों को किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. APEC नेताओं का ग्योंगजू घोषणा-पत्र (2025) क्या है?

यह दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित APEC शिखर सम्मेलन, 2025 का परिणाम है, जो पुत्रजया विज़न 2040 के अंतर्गत समावेशी आर्थिक विकास, डिजिटल और AI परिवर्तन तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रति नेताओं की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

2. APEC आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पहल (2026-2030) क्या है?

नवाचार और सतत् AI अवसंरचना के माध्यम से समावेशी एवं अनुकूल आर्थिक विकास के लिये AI की क्षमता का दोहन करने हेतु APEC 2025 शिखर सम्मेलन में अपनाया गया एक छह-वर्षीय ढाँचा।

3. जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के लिये APEC सहयोगात्मक ढाँचा क्या है?

यह "सिल्वर इकोनॉमी" को बढ़ावा देने वाली अंतर-पीढ़ीगत, जन-केंद्रित नीतियों के माध्यम से वृद्ध होती आबादी, घटती जन्म दर और तेज़ी से बढ़ते शहरीकरण को संबोधित करने के लिये एक क्षेत्रीय योजना है।

4. APEC एक संगठन के रूप में किस प्रकार कार्य करता है?

APEC आम सहमति और स्वैच्छिक सहयोग पर कार्य करता है, न कि बाध्यकारी संधियों पर, जिसमें सभी 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं को समान आवाज़ दी जाती है और निर्णय बातचीत के माध्यम से सामूहिक रूप से लिये जाते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2009)

| संगठन | मुख्यालय स्थान |

| 1. एशियाई विकास बैंक | टोक्यो |

| 2. एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग | सिंगापुर |

| 3. दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन | बैंकॉक |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(A) केवल 1 और 2

(B) केवल 2

(C) केवल 2 और 3

(D) केवल 3

उत्तर: (B)

प्रश्न. भारत निम्नलिखित में से किसका/किनका सदस्य है? (2015)

- एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन)

- दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन (एसोसिएशन ऑफ साउथ-ईस्ट एशियन नेशन्स)

- पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) 1, 2 और 3

(d) भारत इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है

उत्तर: (b)

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में सुधार

प्रिलिम्स के लिये: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्र प्रायोजित योजनाएँ, सतत् विकास लक्ष्य, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, मिड-डे मील योजना, विशेष श्रेणी के राज्य, सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण

मेन्स के लिये: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS): कार्यान्वयन में चुनौतियाँ और सुधार, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की भूमिका: वित्तीय ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना।

चर्चा में क्यों?

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) में आने वाली चुनौतियों का सामना करने और उनकी बजटिंग, लेखांकन तथा भुगतान प्रणालियों को मज़बूत करने के लिये एक समिति का गठन किया है।

- यह समिति यह समीक्षा करेगी कि राज्य किस प्रकार CSS आवंटनों को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ दर्शाते और एकीकृत करते हैं, ताकि देशभर में समान तथा पारदर्शी बजट एवं लेखांकन प्रथाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

- परिचय: केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) ऐसी योजनाएँ हैं जिन्हें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर वित्तीय रूप से समर्थन देते हैं, इन्हें राज्य सरकारें लागू करती हैं तथा ये संविधान की राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में शामिल क्षेत्रों पर केंद्रित होती हैं।

- ये योजनाएँ राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरक बनाने के लिये डिज़ाइन की गई हैं, ताकि केंद्र की मज़बूत वित्तीय क्षमता का लाभ उठाया जा सके और सभी धन हस्तांतरण राज्य के समेकित कोष के माध्यम से किये जाते हैं।

- भारत वर्तमान में 54 केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और 260 केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ चला रहा है, जिसमें प्रत्येक रुपये में से 8 पैसे CSS पर खर्च होते हैं।

- श्रेणियाँ: CSS को तीन मुख्य श्रेणियों में बाँटा गया है:

- कोर ऑफ द कोर स्कीम: ये सबसे महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं जो सामाजिक समावेशन और सुरक्षा को लक्षित करते हैं, जैसे- MGNREGA।

- कोर स्कीम: ये योजनाएँ मुख्य विकासात्मक क्षेत्रों जैसे कृषि, बुनियादी ढाँचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर केंद्रित होती हैं। उदाहरणों में मिड-डे मील (स्कूल पोषण कार्यक्रम) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) शामिल हैं।

- वैकल्पिक योजनाएँ: राज्यों के पास अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर इन्हें लागू करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।

- वित्तपोषण: केंद्र अपनी बजट का लगभग 10% राशि CSS पर आवंटित करता है और केंद्र-राज्य वित्तपोषण का अनुपात इस प्रकार है: अधिकांश योजनाओं के लिये 60:40, कुछ चयनित योजनाओं के लिये 80:20, उत्तर-पूर्वी एवं विशेष श्रेणी के राज्यों के लिये 90:10।

- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ (Central Sector Schemes) में अंतर:

|

आधार |

केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ (CS) |

केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) |

|

वित्तपोषण |

100% केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तपोषित |

इसे केंद्र और राज्यों द्वारा तय अनुपात (जैसे- 90:10, 75:25, 60:40) में फंड किया जाता है। |

|

कार्यान्वयन |

केंद्र सरकार की मशीनरी या उसके एजेंसियों द्वारा सीधे लागू की जाती है |

राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कार्यान्वित |

|

विषय क्षेत्र |

मुख्य रूप से संघ सूची के तहत विषयों पर आधारित |

राज्य सूची के अंतर्गत विषयों के आधार पर |

|

वित्तीय हस्तांतरण |

राज्यों को कोई धन हस्तांतरित नहीं किया जाता, खर्च केंद्र द्वारा किया जाता है |

योजना को लागू करने के लिये राज्यों को धन हस्तांतरित किया जाता है |

|

उद्देश्य |

राष्ट्रीय महत्त्व के कार्यक्रमों को केंद्र द्वारा सीधे लागू करना। |

राज्यों को कल्याण और विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता करना। |

|

उदाहरण |

अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, भारतनेट |

मनरेगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन योजना |

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

- परिचय: भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित, CAG (नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक), भारतीय लेखा एवं ऑडिट विभाग (IA&AD) का प्रमुख होता है।

- CAG का प्रशासन: इसे CAG के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 द्वारा शासित किया जाता है, जिसे वर्ष 1976, 1984 और 1987 में संशोधित किया गया।

- इसे भारतीय लोकतंत्र के मुख्य स्तंभों में से एक माना जाता है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग, और UPSC।

- नियुक्ति और कार्यकाल: CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिसकी अवधि 6 वर्ष की होती है या 65 वर्ष की आयु तक। CAG पक्षपात रहित कार्य करने की शपथ लेते हैं और राष्ट्रपति को अपना त्याग-पत्र देकर इस्तीफा दे सकते हैं।

- हटाना: CAG को केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और यह प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान होती है — अर्थात् सत्यापित दुराचार या अक्षमता के मामलों में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है।

- भूमिका और कर्त्तव्य: CAG, संसद का प्रतिनिधि होने के कारण यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कानूनी, कुशल तथा निर्धारित उद्देश्यों के लिये किया जाए।

- यह कानूनी, नियामक और नैतिक ऑडिट करता है ताकि व्यय की वैधता, आर्थिकता तथा विवेकपूर्णता का मूल्यांकन किया जा सके।

- ब्रिटेन के CAG के विपरीत, भारत का CAG केवल ऑडिटर के रूप में कार्य करता है, नियंत्रक (Comptroller) के रूप में नहीं।

- स्वतंत्रता: CAG को केवल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा (न की राष्ट्रपति के विवेक अधिकार पर) हटाया जा सकता है।

- पद छोड़ने के बाद CAG भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी अन्य पद के लिये पात्र नही हैं।

केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- पारदर्शिता का अभाव: एक प्रमुख चुनौती यह है कि राज्य बजटों में CSS (केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं) की निधियों का स्पष्ट विवरण नहीं होता, केंद्र और राज्य के अंशों को अलग-अलग नहीं दर्शाया जाता। इससे सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) जैसे व्यापक उद्देश्यों के साथ योजनाओं का समन्वय और कुल सार्वजनिक व्यय की ट्रैकिंग कठिन हो जाती है।

- असंगत लेखांकन, दोहराए गए प्रतिवेदन, कमज़ोर निगरानी और अपर्याप्त लेखा परीक्षा परियोजनाओं के प्रभाव के सटीक मूल्यांकन को बाधित करते हैं।

- निधियों का अप्रत्याशित प्रवाह: केंद्र से राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों तक धन का प्रवाह अक्सर अनियमित एवं अप्रत्याशित होता है, जिससे परियोजनाएँ विलंबित होती हैं, संसाधन निष्क्रिय पड़े रहते हैं तथा वर्ष के अंत में धन खर्च करने की हड़बड़ी से कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

- आवंटन: कठोर बजटीय प्रावधानों के कारण राज्यों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप धन समायोजित करने की स्वतंत्रता नहीं होती। “एक जैसा समाधान सभी के लिये” दृष्टिकोण क्षेत्रीय असमानताओं की अनदेखी करता है।

- भुगतान प्रणाली से जुड़ी चुनौतियाँ: यद्यपि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) सुधार लागू किये गए हैं, फिर भी प्रक्रियागत जटिलताएँ, सत्यापन त्रुटियाँ और तकनीकी बाधाओं के कारण भुगतान में देरी होती है।

- असटीक लाभार्थी डेटा, बैंकिंग समस्याएँ और रीयल-टाइम ट्रैकिंग की अनुपस्थिति से धन का रिसाव, शिकायतें एवं जवाबदेही की कमी उत्पन्न होती है।

CSS की प्रभावशीलता में सुधार हेतु कौन-से सुधार आवश्यक हैं?

- एकीकृत एवं पारदर्शी बजट शीर्षक: सभी केंद्रीय और राज्य सरकारों के अंश को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने हेतु सभी केंद्रीय बजटों में एक मानकीकृत बजट संरचना अपनाई जाए। साथ ही, व्यय को ठोस विकास परिणामों से जोड़ने के लिये सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) से संबद्ध बजट व्यवस्था को अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- भविष्योन्मुखी वित्तपोषण: राज्यों को वार्षिक आवंटन की पूर्व जानकारी प्रदान की जाए, प्रमुख केंद्रीय योजनाओं के लिये तीन-वर्षीय गतिशील राजकोषीय ढाँचा अपनाया जाए और बेहतर योजना, परियोजना की निरंतरता तथा परिणाम-उन्मुख कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिये 10–15% निधियों को प्रदर्शन संकेतकों से जोड़ा जाए।

- मध्याह्न भोजन और पीएम-पोषण जैसी योजनाओं के अंतर्गत खाना पकाने की लागत के प्रावधानों को WPI-सूचकांकित किया जाना चाहिये तथा प्रत्येक दो वर्षों में संशोधित किया जाना चाहिये।

- मानकीकृत लेखांकन कोड: राज्यों में समान वर्गीकरण कोड के साथ CSS के लिये एक राष्ट्रीय लेखांकन ढाँचा तैयार किया जाए, ताकि डेटा का समेकन, अंतर-राज्यीय तुलना और CAG के लिये पारदर्शी लेखा परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके।

- राज्य IFMIS के साथ अनिवार्य एकीकरण: आधार-लिंक्ड लाभार्थी डेटाबेस को बनाए रखते हुए सटीक लेखांकन के लिये सभी CSS लेन-देन को राज्य एकीकृत वित्तीय प्रबंधन और सूचना प्रणाली (IFMIS) के साथ एकीकृत करना।

- सामान्य सेवा केंद्रों (CSS) के माध्यम से प्रामाणीकरण और शिकायत निवारण को सक्षम बनाना।

- दक्षता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: निधि प्रवाह पर नज़र रखने, विसंगतियों का पता लगाने और व्यय प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान लगाने हेतु AI तथा डेटा एनालिटिक्स का लाभ उठाना, साथ ही अधिकारियों को मोबाइल-आधारित वास्तविक समय निगरानी के माध्यम से व्यय और प्रगति को रिकॉर्ड करने में सक्षम बनाना।

निष्कर्ष:

CAG की यह समिति CSS के वित्तीय प्रशासन में सुधार की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य अपारदर्शी बजटिंग, बिखरे हुए लेखांकन और अकुशल भुगतान प्रक्रियाओं जैसी चुनौतियों को दूर करना है। इसके माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाना, निधि प्रवाह को अधिक पूर्वानुमानित बनाना तथा परिणाम-उन्मुख व्यय को सुदृढ़ करना लक्ष्य है, जिससे राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप सार्वजनिक व्यय की प्रभावशीलता में व्यापक सुधार हो सके।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के कार्यान्वयन में चुनौतियों की जाँच कीजिये और राजकोषीय पारदर्शिता एवं सेवा वितरण में सुधार के लिये संस्थागत सुधारों का सुझाव दीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) क्या हैं?

CSS संयुक्त रूप से वित्तपोषित केंद्र-राज्य कार्यक्रम हैं जो राज्यों द्वारा समवर्ती और राज्य के विषयों में राज्य के प्रयासों के पूरक के रूप में कार्यान्वित किये जाते हैं तथा राज्य की संचित निधि के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।

2. केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के लेखापरीक्षा में CAG की क्या संवैधानिक भूमिका है?

अनुच्छेद 148 के तहत स्थापित भारत की सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था (CAG) की भूमिका सार्वजनिक धन के उपयोग में वैधता, दक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। इसके लिये यह केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (CSS) के व्यय की कानूनी, नियामक और औचित्यपरक लेखा परीक्षा करता है।

3. केंद्र प्रायोजित योजनाएँ (CSS) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं से किस प्रकार भिन्न हैं?

CSS केंद्र और राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित तथा राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं, जबकि केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ पूरी तरह से वित्तपोषित और सीधे केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. लोक निधि के फलोत्पादक और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ-साथ भारत में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) के कार्यालय का महत्त्व क्या है? (2012)

- CAG संसद की ओर से राजकोष पर नियंत्रण रखता है जब भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात/वित्तीय आपात घोषित करता है।

- मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर CAG द्वारा जारी किये गए प्रतिवेदनों पर लेखा समिति विचार-विमर्श करती है।

- CAG के प्रतिवेदनों से मिली जानकारियों के आधार पर जाँचकर्त्ता एजेंसियाँ उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती है जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो।

- CAG को ऐसी मिश्रित न्यायिक शक्तियाँ प्राप्त हैं कि सरकारी कंपनियों के लेखा-परीक्षा और लेखा जाँच करते समय वह कानून का उल्लंघन करने वालों पर अभियोग लगा सके।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1, 3 ओर 4

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

मेन्स

प्रश्न. “नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका है।” समझाएँ कि यह उसकी नियुक्ति की पद्धति और शर्तों के साथ-साथ उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की सीमा में कैसे परिलक्षित होती है? (2018)

प्रश्न. संघ एवं राज्यों की लेखाओं के संबध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की शक्तिओं का प्रयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 से व्युत्पन्न है। चर्चा कीजिये कि क्या सरकार की नीति कार्यान्वयन की लेखापरीक्षा करना अपने स्वयं (नियंत्रक और महालेखापरीक्षक) की अधिकारिता का अतिक्रमण करना होगा या नहीं। (2016)

भारत की डेटा सेंटर क्षमता वर्ष 2032 तक 9 गीगावाट तक पहुँचने का अनुमान

प्रिलिम्स के लिये: डेटा सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), 5G, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, भारतीय रिज़र्व बैंक

मेन्स के लिये: डेटा सेंटर से संबंधित भारत की पहल, डेटा सेंटर उद्योग में अवसर और चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

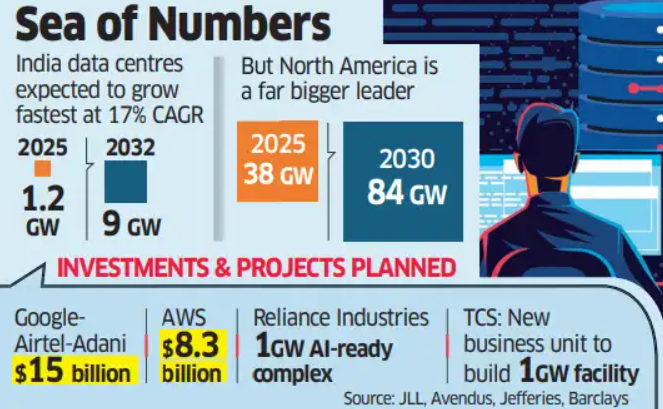

भारत का डाटा सेंटर उद्योग तेज़ी से विस्तार करने की दिशा में है, जिसकी क्षमता 2025 में 1.2 गीगावॉट से बढ़कर 2032 तक 9 गीगावॉट होने की उम्मीद है, यह 17% की वार्षिक संयोजित वृद्धि दर (CAGR) को दर्शाता है।

डेटा सेंटर क्या हैं?

- परिचय:

- डेटा सेंटर ऐसी विशेष संरचनाएँ हैं जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक डेटा के भंडारण, प्रबंधन और प्रसंस्करण के लिये तैयार की जाती हैं।

- इनमें महत्त्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अवसंरचना होती है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण, नेटवर्किंग उपकरण और शीतलन, विद्युत् आपूर्ति और सुरक्षा प्रणालियाँ शामिल हैं।

- ये सेंटर क्लाउड कंप्यूटिंग से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुप्रयोगों तक, आधुनिक डिजिटल संचालन के लिए आवश्यक डेटा प्रबंधन हेतु विश्वसनीय, मापनीय और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिये विकसित किये जाते हैं।

- बाज़ार का आकार और वृद्धि: विश्व के कुल डेटा का लगभग 20% उत्पन्न करने के बावजूद, भारत के पास वर्तमान में केवल 3% वैश्विक डेटा सेंटर क्षमता है, जो विस्तार की व्यापक संभावनाओं को दर्शाता है।

- भौगोलिक वितरण: वर्तमान में भारत में लगभग 150 डेटा सेंटर हैं, जिनमें प्रमुख कंपनियाँ जैसे अमेज़न वेब सर्विसेज़ (AWS), माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर, गूगल क्लाउड आदि, इस क्षेत्र में अग्रणी हैं।

- मुंबई में भारत के कुल डेटा सेंटरों का 50% से अधिक हिस्सा है, जबकि अहमदाबाद, पुणे और विशाखापट्टनम (विज़ाग) उभरते हुए नए डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित हो रहे हैं।

भारत में डेटा सेंटरों की वृद्धि के प्रमुख कारण क्या हैं?

- डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: वर्ष 2024 में 751 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्त्ताओं और 52.4% पहुँच के साथ, भारत का बढ़ता डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र डेटा निर्माण, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाओं की भारी माँग को बढ़ावा दे रहा है।

- AI, 5G और IoT का विकास: AI अनुप्रयोगों, जनरेटिव मॉडलों और 5G नेटवर्कों के तेज़ी से विस्तार से डेटा की खपत तीन गुना बढ़ने की उम्मीद है, जिसके लिये तेज़ और अधिक कुशल डेटा सेंटरों की आवश्यकता होगी।

- एज़ कंप्यूटिंग: IoT और 5G के बढ़ते उपयोग ने एज़ डेटा केंद्रों की माँग को बढ़ावा दिया है जो उपयोगकर्त्ताओं के करीब डेटा संसाधित करते हैं, विलंबता को कम करते हैं और वास्तविक समय की दक्षता में सुधार करते हैं।

- आर्थिक और रोज़गार प्रभाव: यह क्षेत्र वित्त वर्ष 27 तक ₹50,000 करोड़ से अधिक की आर्थिक गतिविधि उत्पन्न कर सकता है, जिससे निवेश, रोज़गार सृजन और रियल एस्टेट विकास को बढ़ावा मिलेगा (क्रिसिल रेटिंग्स)।

- नीति और डेटा स्थानीयकरण: सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम (1993), RBI का वर्ष 2018 के निर्देश और डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (2023) जैसे कानून गोपनीयता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिये स्थानीय डेटा भंडारण को अनिवार्य बनाते हैं।

- राष्ट्रीय संप्रभुता: घरेलू डेटा भंडारण संवेदनशील जानकारी पर भारत के नियंत्रण को बढ़ाता है, डिजिटल सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को मज़बूत करता है।

डेटा सेंटरों को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल

- डिजिटल इंडिया (2015): डिजिटल इंडिया ऑनलाइन बुनियादी ढाँचे और डिजिटल सेवाओं को मज़बूत बनाता है, जिससे बड़े पैमाने पर डेटा प्रबंधन की नींव रखी जा रही है।

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC): ई-गवर्नेंस को समर्थन देने के लिये उन्नत नेशनल डेटा सेंटरों का संचालन करता है।

- डेटा सेंटरों के लिये बुनियादी ढाँचे का दर्जा: 5 मेगावाट से अधिक आईटी भार वाले केंद्रों को अब बुनियादी ढाँचे का दर्जा प्राप्त है, जिससे ऋण और प्रोत्साहनों तक पहुँच में सुधार होता है।

- राज्य-स्तरीय नीतियाँ: उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र की आईटी और आईटीईएस नीति 2023 क्षेत्रीय डेटा केंद्र विकास को बढ़ावा देने के लिये लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करती है।

भारत में डाटा सेंटर स्थापित करने की प्रमुख चुनौतियाँ

- आधारभूत ढाँचा एवं क्षेत्रीय असमानताएँ: भारत में डाटा सेंटरों के विस्तार को विद्युत आपूर्ति, अपर्याप्त संपर्कता तथा उच्च परिचालन लागत जैसी समस्याएँ बाधित करती हैं।

- विदेशी संस्थाओं द्वारा नियंत्रित सीमित अंडरसी केबल्स भारत की वैश्विक डाटा पर निर्भरता बढ़ाती हैं। गर्म जलवायु में अत्यधिक शीतन की आवश्यकता लागत को और बढ़ाती है। मुंबई जैसे महानगरों में अधिकतर डाटा सेंटर केंद्रित हैं, जबकि छोटे शहरों में अपर्याप्त अवसंरचना के कारण उनका विकास सीमित है।

- पर्यावरणीय स्थिरता: इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ऊर्जा एवं जल उपभोग को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएँ उत्पन्न कर रही है।

- इस क्षेत्र की तीव्र वृद्धि ऊर्जा एवं जल उपभोग को लेकर गंभीर पर्यावरणीय चिंताएँ उत्पन्न कर रही है। वर्ष 2024 में विश्व के कुल विद्युत उपभोग का लगभग 1.5% डाटा सेंटरों द्वारा किया गया, जिसके वर्ष 2030 तक 3% तक पहुँचने का अनुमान है। भारत की कोयला-आधारित विद्युत ग्रिड कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाती है, जबकि जल-प्रधान शीतन प्रणाली जल-अभाव वाले क्षेत्रों में संसाधनों पर दबाव डालती है।

- कौशल एवं सुरक्षा चुनौतियाँ: प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा बढ़ते साइबर खतरों के कारण डाटा सेंटरों की परिचालन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

- बड़े डाटा सेंटर साइबर हमलों एवं भौतिक क्षति के प्रमुख लक्ष्य बनते जा रहे हैं, जिससे मजबूत साइबर सुरक्षा ढाँचे एवं कौशल विकास की आवश्यकता और अधिक बढ़ जाती है।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा एवं व्यापार जोखिम: भारत को चीन, सिंगापुर जैसे विकसित डाटा पारिस्थितिकी तंत्र वाले देशों से तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है।

- डाटा स्थानीयकरण नीतियाँ भारतीय आईटी कंपनियों के लिये पारस्परिक व्यापारिक अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं, जिससे सेवा लागत बढ़ेगी तथा प्रतिस्पर्धा घटेगी — यहाँ तक कि WTO विवादों की स्थिति भी बन सकती है।

- उच्च पूँजीगत निवेश: यह क्षेत्र अत्यधिक वित्तीय पूँजी निवेश की मांग करता है, जबकि प्रतिफल की अवधि अत्यंत लंबी होती है।

- वर्ष 2030 तक 40 GW डाटा सेंटर क्षमता के निर्माण हेतु लगभग 400 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश अपेक्षित है। किंतु 10–15 वर्ष के दीर्घ पुनर्प्राप्ति काल के कारण निवेशक हिचकिचा सकते हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर लागत का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

भारत में डाटा सेंटर से जुड़ी चुनौतियों के समाधान हेतु कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

- अवसंरचना उन्नयन: विश्वसनीय, कम लागत एवं नवीकरणीय ऊर्जा-आधारित विद्युत संरचना में निवेश किया जाए। डाटा सेंटरों को सब्सिडी युक्त विद्युत दरें प्रदान की जाएँ तथा डिस्कॉम) अथवा सौर एवं पवन ऊर्जा स्रोतों से प्रत्यक्ष विद्युत क्रय की अनुमति दी जाए।

- नीतिगत परिष्करण: भूमि अधिग्रहण एवं अनुमोदन प्रक्रियाओं को सरल बनाया जाये। भारत में डेटा भंडारण करने वाली कंपनियों को कर-छूट प्रदान की जाये। तरल शीतन तकनीक एवं ऊर्जा-कुशल डिज़ाइनों को प्रोत्साहित करते हुये हरित डाटा सेंटरों को बढ़ावा दिया जाये।

- क्षेत्रीय विविधीकरण: टियर-2 एवं टियर-3 शहरों में समर्पित डाटा सेंटर क्षेत्र स्थापित किये जायें। शिमला, देहरादून, चंडीगढ़ जैसे ठंडे क्षेत्रों में डाटा सेंटर विकसित कर शीतन लागत घटायी जाये और क्षेत्रीय संतुलित विकास सुनिश्चित किया जाये।

- मानव संसाधन विकास: राष्ट्रीय डाटा सेंटर अकादमी की स्थापना की जाये। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), क्लाउड कम्प्यूटिंग एवं साइबर सुरक्षा विषयों में प्रशिक्षण दिया जाये। वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ सहयोगी कार्यक्रम आरंभ किये जायें।

- धारणीय प्रथाएँ: हरित एवं ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन दिया जाये। अंडरसी केबल स्टेशनों का विस्तार किया जाये तथा राष्ट्रीय फाइबर कॉरिडोर का निर्माण सुनिश्चित किया जाये। इससे कनेक्टिविटी एवं स्थिरता दोनों को सुदृढ़ किया जा सकेगा।

निष्कर्ष:

भारत अपनी तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था, बढ़ते एआई एकीकरण और 5जी के विस्तार के चलते एक वैश्विक डेटा सेंटर हब बनने की दिशा में अग्रसर है। हालाँकि, बुनियादी ढाँचे की सीमाएँ, स्थिरता संबंधी चिंताएँ और कौशल की कमी जैसी चुनौतियाँ अभी भी प्रमुख बाधाएँ बनी हुई हैं। फिर भी, सरकारी नीतिगत समर्थन और निरंतर निवेश के साथ, भारत 2032 तक एक अग्रणी “डेटा नेशन” के रूप में उभर सकता है और वैश्विक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी भूमिका को और सुदृढ़ कर सकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में डेटा सेंटरों के महत्व पर चर्चा कीजिए तथा उनकी वृद्धि में बाधा बनने वाली चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रश्न: डेटा सेंटर क्या है?

डेटा सेंटर एक विशिष्ट सुविधा है जो सर्वर, नेटवर्किंग उपकरण और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके डिजिटल डेटा को संग्रहीत, प्रबंधित और संसाधित करता है।

प्रश्न: डेटा सेंटर भारत के लिये क्यों महत्त्वपूर्ण हैं?

ये देश के भीतर क्लाउड कंप्यूटिंग, ई-गवर्नेंस, एआई अनुप्रयोगों और सुरक्षित डेटा भंडारण को सक्षम करके भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

प्रश्न: भारत में डेटा सेंटरों के विकास को क्या प्रेरित कर रहा है?

बढ़ता डिजिटलीकरण, एआई और 5G का विस्तार, डेटा स्थानीयकरण कानून, और वैश्विक एवं घरेलू तकनीकी कंपनियों से बड़े पैमाने पर निवेश।

प्रश्न: भारत में डेटा सेंटर के विकास में कौन सी चुनौतियाँ बाधा डालती हैं?

उच्च ऊर्जा लागत, बुनियादी ढाँचे का अभाव, कौशल की कमी, साइबर सुरक्षा के खतरे और पर्यावरणीय स्थिरता संबंधी चिंताएँ तेज़ी से क्षेत्रीय विस्तार को सीमित करती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है? (2020)

- औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना

- सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना

- रोगों का निदान

- टेक्स्ट-से-स्पीच (Text-to-Speech) में परिवर्तन

- विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2, 3 और 5

(b) केवल 1, 3 और 4

(c) केवल 2, 4 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (b)