सामुदायिक वन संसाधन

प्रिलिम्स के लिये:सामुदायिक वन संसाधन, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। मेन्स के लिये:वन अधिकार अधिनियम और संबंधित मामले, सामुदायिक वन संसाधन अधिकार एवं मान्यता का महत्त्व, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित मुद्दे, सामाजिक क्षेत्र/सेवाओं का प्रबंधन। |

चर्चा में क्यों?

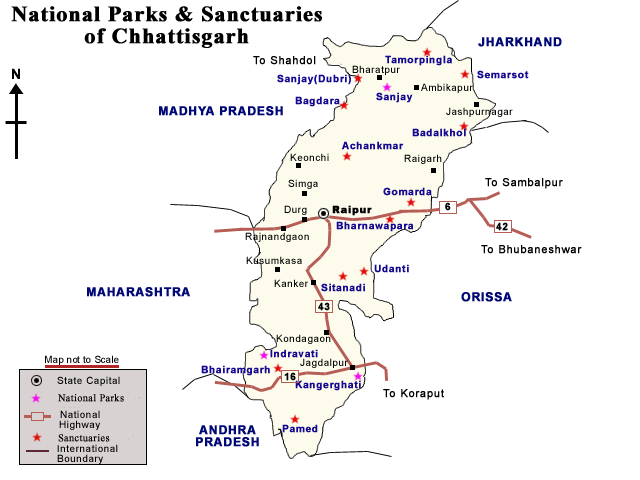

छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है जिसने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक गांँव के सामुदायिक वन संसाधन (CFR) अधिकारों को मान्यता दी है।

- जबकि CFR अधिकार जो कि महत्त्वपूर्ण सशक्तीकरण उपकरण हैं, पर विभिन्न गांँवों के बीच उनकी पारंपरिक सीमाओं के बारे में सहमति प्राप्त करना अक्सर चुनौती साबित होता है।

- वर्ष 2016 में ओडिशा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन (सीएफआर) को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी।

कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की मुख्य विशेषताएंँ:

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर ज़िले (जगदलपुर के पास) में स्थित है।

- कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के रूप में भी जाना जाता है।

- इसे वर्ष 1982 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। पार्क का कुल क्षेत्रफल लगभग 200 वर्ग किलोमीटर है।

- राष्ट्रीय उद्यान कांगेर नदी की घाटी पर स्थित है। पार्क का नाम कांगेर नदी के नाम पर रखा गया है, जो इस संपूर्ण घाटी मेंं प्रवाहित होती है।

- पार्क एक विशिष्ट मिश्रित आर्द्र पर्णपाती प्रकार का वन है, जिसमें साल, सागौन और बांँस के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं।

- इस क्षेत्र की सबसे लोकप्रिय पक्षी प्रजाति बस्तर मैना है जो अपनी मानव जैसी आवाज़ से सभी को मंत्रमुग्ध कर देती है।

सामुदायिक वन संसाधन (CFR) क्या हैं?

- परिचय:

- यह सामान्य वन भूमि है जिसे किसी विशेष समुदाय द्वारा स्थायी उपयोग के लिये पारंपरिक रूप से सुरक्षित और संरक्षित किया जाता है।

- समुदाय द्वारा इसका उपयोग गाँव की पारंपरिक और प्रथागत सीमा के भीतर उपलब्ध संसाधनों तक पहुँच एवं ग्रामीण समुदायों के मामले में परिदृश्य के मौसमी उपयोग के लिये किया जाता है।

- प्रत्येक CRF क्षेत्र में समुदाय और उसके पड़ोसी गांँवों द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान योग्य स्थलों की एक प्रथागत सीमा होती है।

- श्रेणियाँ:

- इसमें किसी भी श्रेणी के वन शामिल हो सकते हैं- राजस्व वन, वर्गीकृत और अवर्गीकृत वन, डीम्ड वन, ज़िला समिति भूमि (DLC), आरक्षित वन, संरक्षित वन, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान आदि।

सामुदायिक वन संसाधन अधिकार:

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (आमतौर पर वन अधिकार अधिनियम या FRA के रूप में संदर्भित), 2006 की धारा 3 (1)(आई) के तहत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार सामुदायिक वन संसाधनों को "संरक्षण, पुन: उत्पन्न या संरक्षित या प्रबंधित" करने के अधिकार की मान्यता प्रदान करते हैं।

- ये अधिकार समुदाय को वनों के उपयोग के लिये स्वयं और दूसरों के लिये नियम बनाने की अनुमति देते हैं तथा इस तरह FRA की धारा 5 के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं।

- CFR अधिकार, धारा 3 (1) (बी) और 3 (1) (सी) के तहत सामुदायिक अधिकारों (CR) के साथ, जिसमें निस्तार अधिकार (रियासतों या ज़मींदारी आदि में पूर्व उपयोग किये जाने वाले) और गैर-लकड़ी वन उत्पादों पर अधिकार शामिल हैं, समुदाय की स्थायी आजीविका सुनिश्चित करते हैं।

- ये अधिकार ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधन सीमा के भीतर वन संरक्षण और प्रबंधन की स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं को अपनाने का अधिकार देते हैं।

CFR अधिकार मान्यता का लाभ:

- वन समुदायों हेतु न्याय:

- इसका उद्देश्य वनों पर उनके प्रथागत अधिकारों की कटौती के परिणामस्वरूप वन-आश्रित समुदायों के साथ हुए "ऐतिहासिक अन्याय" की भरपाई करना है।

- यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह समुदाय के वन संसाधनों के उपयोग, प्रबंधन और संरक्षण के अधिकार के साथ-साथ खेती व निवास के लिये उपयोग की जाने वाली वन भूमि को कानूनी रूप से धारण करने के अधिकार को मान्यता देता है।

- वनवासियों की भूमिका :

- यह वनों की स्थिरता और जैवविविधता के संरक्षण में वनवासियों की अभिन्न भूमिका को भी रेखांकित करता है।

- राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और बाघ अभयारण्यों जैसे संरक्षित वनों के लिये इसका अधिक महत्त्व है क्योंकि पारंपरिक निवासी अपने पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करके संरक्षित वनों के प्रबंधन का हिस्सा बन जाते हैं।

वन अधिकार अधिनियम:

- वर्ष 2006 में अधिनियमित FRA वन में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है, जिन पर ये समुदाय आजीविका, निवास व अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक ज़रूरतों सहित विभिन्न आवश्यकताओं के लिये निर्भर थे।

- यह वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों (FDST) और अन्य पारंपरिक वनवासी (OTFD) जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं, को वन भूमि पर उनके वन अधिकारों को मान्यता देता है।

- यह FDST और OTFD की आजीविका तथा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए वनों के संरक्षण की व्यवस्था को मज़बूती प्रदान करता है।

- ग्राम सभा को व्यक्तिगत वन अधिकार (IFR) या सामुदायिक वन अधिकार (CFR) या दोनों जो कि FDST और OTFD को दिये जा सकते हैं, की प्रकृति एवं सीमा निर्धारित करने हेतु प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार है।

विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs):प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: A व्याख्या:

अतः विकल्प A सही है। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत और सेनेगल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय उपराष्ट्रपति ने सेनेगल का दौरा किया और सांस्कृतिक आदान-प्रदान, युवा मामलों में सहयोग तथा वीज़ा मुक्त शासन के लिये तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये।

- दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं।

यात्रा की मुख्य विशेषताएँ:

- वीाज़ा मुक्त व्यवस्था:

- पहला समझौता ज्ञापन राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा-मुक्त शासन से संबंधित है जो अधिकारियों/राजनयिकों की निर्बाध यात्रा के माध्यम से दोनों देशों के बीच सहयोग को मज़बूत करेगा।

- सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम:

- वर्ष 2022-26 की अवधि के लिये सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP) समझौता ज्ञापन का नवीनीकरण किया गया।

- CEP के नवीनीकरण के साथ अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान संभव होगा, जिससे लोगों से लोगों के बीच संपर्क मज़बूत होगा।

- युवा मामलों में द्विपक्षीय सहयोग:

- यह स्वीकार करते हुए कि भारत और सेनेगल दोनों में अपेक्षाकृत अधिक युवा आबादी है, यह समझौता ज्ञापन सूचना, ज्ञान, अच्छी प्रथाओं एवं युवा आदान-प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के लिये पारस्परिक रूप से लाभप्रद होगा।

- व्यापार का विविधीकरण:

- कोविड-19 महामारी के बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान भारत-सेनेगल व्यापार 37% की वृद्धि के साथ 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारत ने विशेष रूप से कृषि, तेल, गैस, स्वास्थ्य, रेलवे, खनन, रक्षा, हरित ऊर्जा आदि के क्षेत्रों में व्यापार विविधता लाने का आह्वान किया।

- सेनेगल सेभारत द्वारा आयात किये जाने वाले फॉस्फेट की बड़ी मात्र को देखते हुए भारतीय कंपनियाँ, विशेष रूप से भारी उपकरण (जैसे क्रेन, बुलडोज़र आदि) बनाने वाली कंपनियाँ, इस क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता की पेशकश कर सकती हैं।

- उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र का उन्नयन:

- सेनेगल की राजधानी डकार में उद्यमिता प्रशिक्षण एवं विकास केंद्र (CEDT) के उन्नयन के चरण II को मंजूरी दी गई।

- CEDT को भारतीय अनुदान सहायता के तहत वर्ष 2002 में डकार में स्थापित किया गया था और हर साल लगभग 1000 युवा, मुख्य रूप से सेनेगल और 19 अन्य अफ्रीकी देशों में स्थित केंद्र में छह अलग-अलग विषयों में प्रशिक्षित होते हैं।

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग:

- सेनेगल, एक फ़्रांसीसी भाषी देश है जो अंग्रेज़ी भाषा में चलने वाले ITEC (भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग) के तहत विभिन्न प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का लाभ उठाने में सक्षम नहीं है, अतः भारत ने सेनेगल के लोक सेवकों हेतु अंग्रेज़ी प्रशिक्षण पर 20 व्यक्तियों के लिये एक विशेष ITEC पाठ्यक्रम की पेशकश की है।

- ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती पहल:

- यह स्वीकार करते हुए कि कई अफ्रीकी छात्र उच्च अध्ययन हेतु भारत आते हैं, भारत ने सेनेगल के छात्रों को लाभान्वित करने के लिये ई-विद्या भारती और ई-आरोग्य भारती (E-VBAB) पहल (टेली-एजुकेशन एवं टेली-मेडिसिन) को लागू करने हेतु सेनेगल के साथ सहयोग करने की घोषणा की है।

- हिरासत में लिये गए भारतीय नागरिकों का मुद्दा:

- भारत ने चार भारतीय नागरिकों, जहाज़ एम.वी. एसो(Asso)-6, के चालक दल के सदस्यों जिन्हें कथित मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में जून 2021 में सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया था, की रिहाई के संबंध में सेनेगल सरकार से शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया है ताकि वे अपने परिवार के पास वापस लौट सकें।

- भारत की स्थायी UNSC सदस्यता:

- भारत की स्थायी UNSC सदस्यता के लिये सेनेगल के समर्थन की सराहना करते हुए भारत ने अफ्रीका के साथ अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की जैसा कि एज़ुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित है तथा अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हुए अन्याय को सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- एज़ुल्विनी सर्वसम्मति (2005) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संयुक्त राष्ट्र के सुधार पर एक स्थिति है, जिस पर अफ्रीकी संघ द्वारा सहमति व्यक्त की गई है।

- भारत की स्थायी UNSC सदस्यता के लिये सेनेगल के समर्थन की सराहना करते हुए भारत ने अफ्रीका के साथ अपने अटूट समर्थन की पुष्टि की जैसा कि एज़ुलविनी सर्वसम्मति और सिर्ते घोषणा में निहित है तथा अफ्रीकी महाद्वीप के साथ हुए अन्याय को सुधारने की आवश्यकता को रेखांकित किया।

- गुटनिरपेक्ष आंदोलन:

- भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) को फिर से उर्जावान एवं सक्रिय करने और इसे विकासशील देशों के लिये प्रासंगिक समकालीन मुद्दों के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील बनाने का आह्वान किया।

- भारत ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिये इसे महत्त्वपूर्ण बताते हुए संयुक्त राष्ट्र के तहत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (CCIT) को शीघ्र अपनाने के लिये सेनेगल के समर्थन की मांग की।

- अफ्रीकी संघ की अध्यक्षता:

- भारत ने सेनेगल के अफ्रीकी संघ का अध्यक्ष बनने पर उसे बधाई दी।

भारत-सेनेगल संबंधों के प्रमुख बिंदु:

- राजनीतिक संबंध:

- दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध 1962 में डकार में एक निवासी भारतीय मिशन के साथ राजदूत स्तर पर स्थापित किये गए थे।

- दोनों देश लोकतंत्र, विकास और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को साझा करते हुए मधुर और मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंध रखते हैं।

- वे दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन, G-15 और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्य हैं।

- जी -15 को अनिवार्य रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन किये गए एक आर्थिक मंच के रूप में की गई थी।

- वाणिज्यिक संबंध:

- भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में कपड़ा, खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं। सेनेगल से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुएंँ फॉस्फोरिक एसिड और कच्चा काजू हैं।

- विकास सहायता कार्यक्रम:

- भारत ने कृषि और सिंचाई, परिवहन, ग्रामीण विद्युतीकरण, मात्स्यिकी, महिला गरीबी उपशमन, सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण और उपस्कर, चिकित्सा, रेलवे आदि जैसे क्षेत्रों में सेनेगल को ऋण की सीमाओं का विस्तार किया है।

- भारत ने सेनेगल को लिथियम-आयन बैटरी के साथ 250 ई-रिक्शा की आपूर्ति की।

- सांस्कृतिक सहयोग:

- वर्ष 2019 में सेनेगल में आयोजित कुछ भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में तिरंगा 3.0, सेनेगल, डकार में भारत महोत्सव का तीसरा संस्करण शामिल है; तिरंगा होली, योग का चौथा अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 150वें महात्मा गांधी जयंती समारोह से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम।

- भारत 10 ICCR (भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद) छात्रवृत्तियांँ भी प्रदान करता है।

- भारतीय डायस्पोरा:

- यहाँ भारतीय समुदाय की संख्या लगभग 500 है। उनमें से ज़्यादातर भारतीय कंपनियों के लिये काम कर रहे हैं, जिनमें भारत द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत विकास परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली कंपनियांँ भी शामिल हैं, तथा कुछ अपना स्वयं का व्यवसाय चला रहे हैं।

स्रोत : पी.आई.बी.

इको सेंसिटिव ज़ोन पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला

प्रिलिम्स के लिये:इको सेंसिटिव ज़ोन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना, राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, संरक्षित वन। मेन्स के लिये:जैवविविधता और इसका संरक्षण, इको सेंसिटिव ज़ोन, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर में प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य में उनकी सीमांकित सीमाओं से कम-से-कम एक किमी. का अनिवार्य इको सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) होना चाहिये।

- यह फैसला तमिलनाडु के नीलगिरि ज़िले में वन भूमि की सुरक्षा के लिये दायर एक याचिका पर आया है।

फैसले की मुख्य विशेषताएंँ:

- केंद्र ने फरवरी 2011 में ESZ पर दिशा-निर्देश ज़ारी करते हुए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 10 किलोमीटर की सीमा निर्धारित की थी।

- न्यायालय इस तथ्य से अवगत था कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के लिये एक समान ESZ संभव नहीं होगा क्योंकि इसने मुंबई में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और चेन्नई में गिंडी राष्ट्रीय उद्यान जैसे विशेष मामलों का उल्लेख किया जो महानगर के बहुत करीब स्थित हैं।

- यदि मौजूदा ESZ 1 किमी. बफर ज़ोन से अधिक होता है या यदि कोई वैधानिक संस्था उच्च सीमा निर्धारित कराती है, तो ऐसी विस्तारित सीमा मान्य होगी।

- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के भीतर खनन की अनुमति नहीं होगी।

- निर्णय ऐसे सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में लागू होगा जहांँ न्यूनतम ESZ सीमा निर्धारित नहीं है।

- व्यापक जनहित में ESZ की न्यूनतम चौड़ाई को कम किया जा सकता है।

- संबंधित राज्य या केंद्रशासित प्रदेश न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) और MOEFCC (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) से संपर्क करेंगे और ये दोनों निकाय इस न्यायालय को संबंधित राय या सिफारिशें देंगे जिसके आधार पर न्यायालय उचित आदेश पारित करेगा।

- न्यायालय ने प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) को निर्देश दिया कि वह प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य के ESZ में जारी गतिविधियों की सूची प्रदान करते हुए न्यायालय को तीन महीने में रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

- न्यायालय ने मामले को PCCF को यह सुनिश्चित करने के लिये सौंपा कि ESZ के भीतर कोई नया स्थायी ढाँचा नहीं बने और जो पहले से ही कोई गतिविधि कर रहे हैं उन्हें छह महीने के भीतर PCCF से अनुमति हेतु नए सिरे से आवेदन करना होगा।

इको सेंसिटिव ज़ोन:

- परिचय:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (2002-2016) ने निर्धारित किया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों की सीमाओं के 10 किमी. के भीतर आने वाली भूमि को इको सेंसिटिव ज़ोन या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करना चाहिये।

- उद्देश्य:

- इसका मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास कुछ गतिविधियों को विनियमित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

- ये क्षेत्र उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्रों से कम सुरक्षा वाले क्षेत्रों में संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करेंगे।

- निषिद्ध गतिविधियाँ:

- वाणिज्यिक खनन, आरा मिलें, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना, लकड़ी का व्यावसायिक उपयोग।

- पर्यटन गतिविधियाँ जैसे- राष्ट्रीय उद्यान के ऊपर गर्म हवा के गुब्बारे, अपशिष्टों का निर्वहन या कोई ठोस अपशिष्ट या खतरनाक पदार्थों का उत्पादन।

- विनियमित गतिविधियाँ:

- पेड़ों की कटाई, होटलों और रिसॉर्ट्स की स्थापना, प्राकृतिक जल का व्यावसायिक उपयोग, बिजली के तारों का निर्माण, कृषि प्रणाली में भारी परिवर्तन, जैसे- भारी प्रौद्योगिकी, कीटनाशकों आदि को अपनाना, सड़कों को चौड़ा करना।

- अनुमति प्राप्त गतिविधियाँ:

- संचालित कृषि या बागवानी प्रथाएँ, वर्षा जल संचयन, जैविक खेती, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, सभी गतिविधियों के लिये हरित प्रौद्योगिकी को अपनाना।

- महत्त्व:

- विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करना:

- शहरीकरण और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये संरक्षित क्षेत्रों से सटे क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है।

- इन-सीटू संरक्षण:

- ESZ इन-सीटू संरक्षण में मदद करते हैं, जो अपने प्राकृतिक आवास में लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है, उदाहरण के लिये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण।

- वन क्षरण और मानव-पशु संघर्ष को कम करना:

- इको-सेंसिटिव ज़ोन वनों की कमी और मानव-पशु संघर्ष को कम करते हैं।

- संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन के मूल और बफर मॉडल पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से स्थानीय क्षेत्र के समुदायों को भी संरक्षित और लाभान्वित किया जाता है।

- विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करना:

इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिये चुनौतियाँ:

- विकासात्मक गतिविधियाँ:

- ESZ में बांँधों, सड़कों, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांँचे के निर्माण जैसी गतिविधियांँ हस्तक्षेप करती हैं, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं और पारिस्थितिक तंत्र को असंतुलित करती हैं।

- शासन और नए कानून:

- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 वन समुदायों के अधिकारों की अनदेखी करते हैं तथा जानवरों के अवैध शिकार को रोकने में विफल रहे हैं। ये ESZs में विकास गतिविधियों का समर्थन करते है।

- पर्यटन:

- पर्यावरण पर्यटन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये वनों की कटाई, स्थानीय लोगों के विस्थापन आदि के माध्यम से पार्कों और अभयारण्यों के आसपास की भूमि को साफ किया जा रहा है।

- विदेशी प्रजातियों का हस्तक्षेप:

- यूकेलिप्टस और बबूल औरिक्युलरिस आदि जैसी विदेशी प्रजातियांँ तथा उनका वृक्षारोपण प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले वनों पर एक प्रतिस्पर्द्धी दबाव पैदा करते हैं।

- जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन ने ESZs पर भूमि, जल और पारिस्थितिक तनाव उत्पन्न किया है। उदाहरण के लिए बार-बार जंगल में आग या असम की बाढ़ जिसने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान तथा उसके वन्यजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

- स्थानीय समुदाय:

- झूम खेती, बढ़ती आबादी का दबाव और जलाऊ लकड़ी तथा वनोपज की बढ़ती मांग आदि संरक्षित क्षेत्रों पर दबाव डालते हैं।

आगे की राह

- राज्यों को प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आम जनता के लाभ के लिये एक ट्रस्टी के रूप में कार्य करना चाहिये ताकि दीर्घकालिक विकास किया जा सके।

- सरकार को अपनी भूमिका को राज्य के तत्काल उत्थान के लिये आर्थिक गतिविधियों के सूत्रधार की भूमिका तक सीमित नहीं रखना चाहिये।

- वनीकरण और अवक्रमित वनों का पुनर्वनीकरण, खोए हुए आवासों का पुनर्जनन, कार्बन फुटप्रिंट को बढ़ावा दिया जा सकता है।

- संरक्षण तकनीकों का प्रचार-प्रसार करना और संसाधनों के अत्यधिक दोहन व जनता के बीच इसके प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना।

विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs):प्रश्न. भारत में संरक्षित क्षेत्रों की निम्नलिखित में से किस एक श्रेणी में स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने और उपयोग करने की अनुमति नहीं है? (2012) (a) बायोस्फीयर रिज़र्व उत्तर: B व्याख्या:

|

स्रोत: द हिंदू

श्रेष्ठ योजना

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय शिक्षा नीति, श्रेष्ठ योजना। मेन्स के लिये:शिक्षा, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित मुद्दे, अनुसूचित वर्ग के लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उत्थान में भारत सरकार की विभिन्न शैक्षिक योजनाओं का योगदान। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 'श्रेष्ठ' योजना शुरू की है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाईस्कूल के छात्रों के लिये आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है।

- अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करने के लक्ष्य के साथ 'श्रेष्ठ' योजना बनाई गई थी।

'श्रेष्ठ' योजना:

- परिचय:

- इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है।

- CBSE से संबद्ध निजी स्कूलों के कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा।

- उद्देश्य:

- सरकारी पहलों और योजनाओं की आसान पहुँच सुनिश्चित करना।

- अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक उन्नति और समग्र विकास के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना।

- शिक्षा क्षेत्र में सेवा से वंचित अनुसूचित जातिं (SC) के वर्चस्व वाले क्षेत्रों में अंतर को पाटने के लिये स्वयंसेवी समूहों के साथ सहयोग करना।

- योग्य अनुसूचित जाति (SC) के छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ सक्षम करना ताकि वे भविष्य के अवसरों का लाभ उठा सकें।

- पात्रता:

- अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2021-22) में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिये पात्र हैं।

- इसमें 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिये के आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं।

- चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ (NETS) के रूप में जाना जाता है।

- नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिये इसका आयोजन किया जाएगा।

- लाभार्थी:

- सरकार का लक्ष्य है कि इस प्रणाली के तहत हर साल SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा।

- मंत्रालय उनके शिक्षा और आवास शुल्क की पूरी लागत वहन करेगा जब तक कि वे अपनी कक्षा 12वीं की शिक्षा पूरी नहीं कर लेते।

SCs के लिये अन्य संबंधित पहलें:

- बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY):

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग इस योजना के कार्यान्वयन के लिये एक नोडल एजेंसी है।

- नए छात्रावासों के निर्माण के लिये केंद्र प्रायोजित योजना, अर्थात् बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (BJRCY) के तहत निजी क्षेत्र में कार्यान्वयन एजेंसियों, अर्थात् राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय राज्य विश्वविद्यालयों/गैर-सरकारी संगठनों/डीम्ड विश्वविद्यालयों/अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये मौजूदा छात्रावास सुविधाओं के विस्तार के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

- SCs के लिये पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाएँ:

- यह योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे राज्य सरकार और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से लागू किया जाता है।

- सरकार अपने प्रयासों में वृद्धि के लिये प्रतिबद्ध है ताकि अनुसूचित जाति का उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) 5 वर्ष की अवधि के भीतर राष्ट्रीय मानकों तक पहुँच जाए।

- एकल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:

- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को योग्यता परीक्षा आयोजित करके योजना को लागू करने का काम सौंपा गया है।

- लाभार्थी: अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), विमुक्त, खानाबदोश और घुमंतू जनजाति तथा आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति (EBC) श्रेणियों के छात्र राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उठा सकेंगे।

स्रोत- पी.आई.बी.

वैश्विक जल संकट

प्रिलिम्स के लिये:जल क्रांति अभियान, राष्ट्रीय जल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, नीति आयोग, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। मेन्स के लिये:वैश्विक स्तर पर जल की कमी और संबंधित कदम, जल संसाधन, संसाधनों का संरक्षण। |

चर्चा में क्यों?

एक नई प्रकाशित पुस्तक के अनुसार, अपरंपरागत जल संसाधन वैश्विक जल संकट को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

- इस पुस्तक को संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के जल, पर्यावरण और स्वास्थ्य संस्थान (UNU-INWEH), सामग्री प्रवाह एवं संसाधनों के एकीकृत प्रबंधन के लिये UNU संस्थान तथा संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के विशेषज्ञों द्वारा संकलित किया गया है।

- पारंपरिक जल स्रोत जो बर्फबारी, वर्षा और नदियों पर निर्भर हैं- पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मीठे पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं हैं।

अपरंपरागत जल स्रोत:

- क्लाउड-सीडिंग के माध्यम से वर्षा में वृद्धि:

- क्लाउड-सीडिंग तकनीक पर वैश्विक शोध से संकेत मिलता है कि उपलब्ध क्लाउड संसाधनों और उपयोग की जाने वाली तकनीकी प्रणालियों के आधार पर औसत वार्षिक वर्षा को 15% तक बढ़ाया जा सकता है।

- हालाँकि यह स्वीकार किया गया कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की परिवर्तनशीलता पर अधिक शोध की आवश्यकता है।

- कोहरा संचयन और सूक्ष्म जलग्रहण वर्षा जल संचयन:

- कुशल फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली जिसमें कोहरे में नमी को चट्टानों और वनस्पतियों आदि के माध्यम से एकत्र किया जाता है, यह एक दशक तक प्रतिदिन 20 लीटर प्रति वर्ग मीटर जल की मात्रा को उपलब्ध करा सकती है, हालाँकि अभी केवल 70 स्थानों को फॉग हार्वेस्टिंग प्रणाली के लिये व्यावहारिक पाया गया है।

- सूक्ष्म-जलग्रहण प्रणाली में कम वर्षा वाले शुष्क क्षेत्र में घरेलू या कृषि भूमि हेतु क्षमता पाई गई है।

- हिमखंडों की भूमिका:

- ताज़े पानी का दुनिया का सबसे बड़ा स्रोत आइसबर्ग भी हाल के वर्षों में इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित कर रहा है।

- जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ की चोटियाँ पिघल कर टूट रही हैं और वैज्ञानिकों, विद्वानों व नेताओं ने पानी की कमी वाले देशों में ध्रुवीय बर्फ की चोटियों को जल संकट वाले देशों की ओर विस्थापित करने पर चर्चा की है।

- वर्ष 2017 में बड़े पैमाने पर पानी की कमी का सामना करते हुए संयुक्त अरब अमीरात ने देश में एक हिमखंड को विस्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा, लेकिन इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

- बलास्ट वाटर :

- बलास्ट वाटर एक और परिवहन योग्य संसाधन है, जो कि मीठे पानी या खारे पानी को जहाज़ के बलास्ट टैंकों और कार्गो में रखा जाता है जो यात्रा के दौरान स्थिरता और गतिशीलता प्रदान करता है।

- अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर लगभग 10 बिलियन टन बलास्ट वाटर का निर्वहन किया जाता है, इस जल को अलवणीकृत करने की आवश्यकता है।

- जब विलवणीकरण का उपयोग बलास्ट वाटर के उपचार के लिये किया जाता है, तो अंतिम उत्पाद (विलवणीकृत पानी) आक्रामक जलीय जीवों और अस्वास्थ्यकर रासायनिक यौगिकों से मुक्त होता है, जिससे यह सार्वजनिक जल आपूर्ति और सिंचाई के लिये भी उपयोगी हो जाता है।

- नगर निगम अपशिष्ट जल:

- नगरपालिका अपशिष्ट जल का उचित उपचार कई देशों में पहले से ही चल रहा है, यह कृषि के लिये जल का एक प्रमुख संसाधन है।

- कई देशों ने मांग को पूरा करने के लिये अपशिष्ट जल के उपचार हेतु सफल पहल शुरू की है।

- अपवाहित जल:

- सिंचाई कृषि में उपयोग किये जाने वाले अपवाहित जल में भी पुन: उपयोग की क्षमता होती है, लेकिन इसकी उच्च लवणता के कारण यह अनुपयोगी होता है।

- लवण प्रतिरोधी फसलों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन और संवर्द्धन इसका समाधान हो सकता है।

- खारा जल:

- अनुसंधान से पता चला है कि महाद्वीपीय मग्नतट में लगभग 5 मिलियन क्यूबिक किमी खारा जल और 300,000-500,000 क्यूबिक किमी मीठे जल उनके तलछट के भीतर है।

- पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और भारत में खारे जल संसाधनों का विकास पहले से ही चल रहा है।

जल संकट की वर्तमान स्थिति:

- विश्व:

- विश्व का केवल 3% जल ही ताज़ा जल है और इसका दो-तिहाई हिस्सा जमे हुए ग्लेशियरों में पाया जाता है जो हमारे उपयोग के लिये अनुपलब्ध है।

- 2050 तक 87 देशों में जल संकट की समस्या उत्पन्न होने का अनुमान है।

- पृथ्वी पर चार में से एक व्यक्ति पीने, स्वच्छता, कृषि और आर्थिक विकास के लिये जल की कमी का सामना करता है।

- मध्य-पूर्व और उत्तरी अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में जल संकट बढ़ने की उम्मीद है, जहाँ वैश्विक आबादी का 6% निवास करता है, जबकि विश्व के मीठे जल के संसाधनों का केवल 1% उपलब्ध है।

भारत:

- परिचय:

- हालाँकि भारत में दुनिया की आबादी का 16% हिस्सा है, लेकिन भारत के पास दुनिया के फ्रेश वाटर संसाधनों का केवल 4% हिस्सा ही है।

- हाल के दिनों में भारत में जल संकट की समस्या बहुत गंभीर बनी है, जिसने पूरे भारत में लाखों लोगों को प्रभावित किया है।

- हाल के केंद्रीय भूजल बोर्ड के आँकड़ों (2017 से) के अनुसार, भारत के 700 में से 256 ज़िलों में भूजल स्तर के 'गंभीर' या 'अत्यधिक दोहन' की सूचना है।

- भारत के तीन-चौथाई ग्रामीण परिवारों की पाइप के पीने योग्य पानी तक पहुँच नहीं है और उन्हें असुरक्षित स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है।

- भारत दुनिया का सबसे बड़ा भूजल दोहन करने वाला देश बन गया है, जो कुल जल का 25% हिस्सा है। हमारे लगभग 70% जल स्रोत दूषित हैं और हमारी प्रमुख नदियाँ प्रदूषण के कारण सूख रही हैं।

- संबंधित सरकारी पहलें:

अनुशंसाएँ:

- अपरंपरागत जल संसाधन बड़ी राहत प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते निम्नलिखित रणनीतियों का पालन किया जाए:

- अपरंपरागत जल संसाधनों के तकनीकी और गैर-तकनीकी दोनों पहलुओं पर अनुसंधान एवं अभ्यास को बढ़ावा देना।

- यह सुनिश्चित करना कि अपरंपरागत जल लाभ प्रदान करे, न कि पर्यावरण को नुकसान।

- अनिश्चितता के समय अपरंपरागत जल को विश्वसनीय स्रोत के रूप में स्थापित करना।

|

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (पीवाईक्यू): प्रश्न: अगर राष्ट्रीय जल मिशन को ठीक से और पूरी तरह से लागू किया जाता है तो इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (2012)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: B

|