बजट 2022-23: प्रत्यक्ष कर

प्रिलिम्स के लिये:प्रत्यक्ष कर से संबंधित नियम, कार्यक्रम, योजनाएंँ तथा सरकार द्वारा किये गए बदलाव। मेन्स के लिये:वृद्धि एवं विकास, समावेशी विकास, संसाधनों का संग्रहण, सरकारी नीतियांँ और हस्तक्षेप, प्रत्यक्ष करों का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री द्वारा संसद में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश किया गया है।

- करों और कर्तव्यों से संबंधित प्रस्तावों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना और करो से संबंधित मुकद्दमेबाज़ी को कम करना है।

- प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसका भुगतान एक व्यक्ति या संगठन सीधे उस इकाई को करता है जिसने इसे लगाया था। उदाहरण: आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर या संपत्ति पर कर।

व्यक्ति विशेष के लिये:

- अद्यतन विवरणी/अपडेटेड रिटर्न:

- सरकार ने दाखिल किये गए आयकर रिटर्न (Income Tax Returns- ITRs) में चूक को ठीक करने के लिये वन-टाइम विंडो (One-Time Window) की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

- करदाता संबंधित आकलन वर्ष के अंत से दो वर्षों के भीतर अद्यतन विवरणी/अपडेटेड रिटर्न (Updated Returns) फाइल कर सकते हैं।

- दिव्यांगजनों को कर राहत:

- दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान यानी माता-पिता/अभिभावकों के 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी बीमा योजनाओं से वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति प्रदान की गई है।

- वर्तमान कानून माता-पिता या अभिभावक हेतु कटौती का प्रावधान केवल तभी करता है जब माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु पर दिव्यांग व्यक्ति को एकमुश्त भुगतान या वार्षिकी (Annuity) उपलब्ध हो।

- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता:

- राज्य सरकार के कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव।

- इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के समान सुविधा प्रदान करने में मदद मिलेगी।

- यह सामाजिक सुरक्षा लाभों को बढ़ाने में मदद करेगा।

कॉर्पोरेट व्यवसायों और सहकारी समितियों के लिये क्या है?

- सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम भुगतान कर और अधिभार:

- सहकारी समितियों और कंपनियों को समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सहकारी समितियों के लिये वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया।

- उन सहकारी समितियों के लियेअधिभार की मौजूदा दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया, जिनकी कुल आमदनी एक करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है।

- इससे सहकारी समितियों तथा इसके सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी जो कि ज़्यादातर ग्रामीण एवं कृषक समुदायों से हैं।

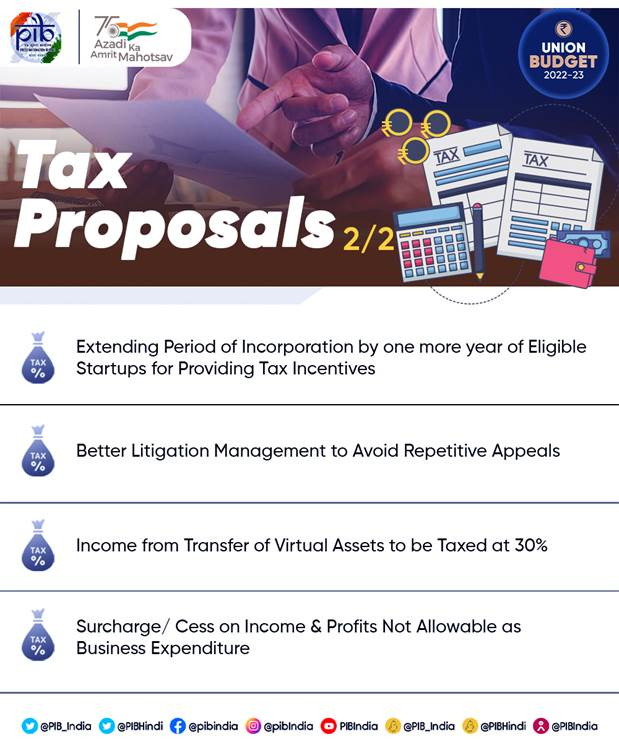

- स्टार्टअप के लिये प्रोत्साहन:

- मार्च 2022 से पहले स्थापित स्टार्टअप को निगमन की अवधि से दस वर्षों में से लगातार तीन वर्षों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान किया गया था।

- कोविड महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा इस तरह के कर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिये पात्र स्टार्टअप के निगमन की अवधि को एक और वर्ष यानी मार्च 2023 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ:

- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के कराधान हेतु योजना:

- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के लिये विशेष कर प्रणाली लागू की गई है। किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर की दर 30 प्रतिशत होगी।

- इस प्रकार की आय की गणना करते समय अधिग्रहण लागत को छोड़कर किसी भी खर्च अथवा भत्ते के लिये कटौती नहीं होगी।

- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुए नुकसान की भरपाई किसी अन्य आय से नहीं की जा सकती।

- लेन-देन के विवरण हेतु वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किये गए भुगतान पर एक निश्चित मौद्रिक सीमा से ऊपर की राशि के लिये 1 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती (TDS) देय होगी।

- वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के उपहार पर भी प्राप्तकर्त्ता द्वारा कर की राशि देय होगी।

कराधान को सरल बनाना:

- मुकदमा प्रबंधन:

- यदि किसी मामले में कानून संबंधी उसी तरह का कोई विषय शामिल हो, जिससे संबंधित कोई मामला उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हो तो विभाग द्वारा अपील दायर करने की प्रक्रिया को न्यायालय द्वारा फैसला दिये जाने तक टाल दिया जाएगा।

- करदाताओं और विभाग के बीच प्रक्रिया के दोहराव से बचने में इससे काफी मदद मिलेगी।

- कर चोरी की रोकथाम:

- तलाशी एवं सर्वेक्षण कार्रवाइयों के दौरान पता लगी आय/राशि के संबंध में किसी भी प्रकार की हानि के प्रति समंजन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSC) को कर प्रोत्साहन:

- निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को कर से छूट दी जाएगी:

- ‘ऑफशोर डेरिवेटिव’ उपकरणों से अनिवासी की आय।

- एक अपतटीय बैंकिंग इकाई द्वारा जारी किये गए ‘ओवर द काउंटर डेरिवेटिव’ से आय।

- रॉयल्टी से आय और जहाज़ को लीज़ पर देने से प्राप्त ब्याज।

- IFSC में पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं से प्राप्त आय।

- निर्दिष्ट शर्तों के अधीन निम्नलिखित को कर से छूट दी जाएगी:

कर युक्तिकरण के सरकार के प्रयास:

- टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाना:

- एजेंटों को कर योग्य व्यवसायों हेतु प्रोत्साहित करने संबंधी लाभ प्रदान करना।

- वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे लाभों का कुल मूल्य 20,000 रुपए से अधिक होने पर लाभ देने वाले व्यक्ति को कर कटौती प्रदान की जाती है।

- अधिभार का युक्तिकरण:

- एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिये गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

- व्यक्तिगत कंपनियों और एओपी के बीच अधिभार में अंतर को कम किया गया है।

- किसी भी प्रकार की परिसंपत्ति के हस्तांतरण से होने वाले दीर्घावधि पूंजीगत लाभ पर अधिभार की अधिकतम सीमा 15 प्रतिशत होगी।

- इससे स्टार्टअप समुदाय को प्रोत्साहन मिलेगा।

- एओपी (अनुबंध के निष्पादन के लिये गठित कंसोर्टियम) पर अधिभार की उच्चतम सीमा 15 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

स्रोत: पी.आई.बी.

बजट 2022-23: अप्रत्यक्ष कर

प्रिलिम्स के लिये:अप्रत्यक्ष कर, बजट, जीएसटी, विशेष आर्थिक क्षेत्र, मेक इन इंडिया। मेन्स के लिये:विश्वसनीय कर व्यवस्था। |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2022-23 स्थिर और पूर्वानुमेय कर व्यवस्था की घोषित नीति को जारी रखते हुए अधिक सुधार लाने का इरादा रखता है जो एक विश्वसनीय कर व्यवस्था स्थापित करने के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगा।

अप्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जिसे वस्तुओं और सेवाओं पर उस ग्राहक तक पहुँचने से पहले अधिरोपित किया जाता है जो अंततः खरीदे गए सामान या सेवा के बाज़ार मूल्य के हिस्से के रूप में अप्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है। उदाहरण के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), आयात शुल्क।

प्रमुख बिंदु

- रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह: कोरोनावायरस महामारी के बावजूद जनवरी 2022 में जीएसटी संग्रह ने 1.40 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड को छुआ।

- जीएसटी सहकारी संघवाद की भावना को प्रदर्शित करता है और ‘एक बाज़ार-एक कर’ के रूप में भारत के सपने को पूरा करता है।

- विशेष आर्थिक क्षेत्र: SEZs का सीमा शुल्क प्रशासन पूरी तरह से आईटी संचालित होगा और उच्च सुविधा एवं जोखिम-आधारित जाँच पर ध्यान देने के साथ सीमा शुल्क राष्ट्रीय पोर्टल पर कार्य करेगा।

- सीमा शुल्क सुधार और शुल्क दर परिवर्तन: सीमा शुल्क प्रक्रिया को पूर्णतः फेसलेस कर दिया गया है। सीमा शुल्क सुधारों ने निम्नलिखित के संदर्भ में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है:

- घरेलू क्षमता निर्माण।

- MSMEs को समान अवसर प्रदान करना।

- कच्चे माल की आपूर्ति पक्ष की बाधाओं को कम करना।

- व्यापार में सुगमता को बढ़ाना।

- PLIs और चरणबद्ध विनिर्माण योजनाओं जैसी अन्य नीतिगत पहलों हेतु सक्षम होना।

- परियोजना आयात और पूंजीगत सामान: राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, 2016 का लक्ष्य वर्ष 2025 तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है।

- इससे रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

- हालाँकि बिजली, उर्वरक, कपड़ा, चमड़ा, जूते, खाद्य प्रसंस्करण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क में कई छूटें दी गई हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तीन दशकों से भी अधिक समय तक की छूट दी गई है।

- इन छूटों ने घरेलू पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास में बाधा डाली है।

- बजट में पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात में रियायती दरों को धीरे-धीरे समाप्त करने का प्रस्ताव है।

- बजट में 7.5% का मध्यम टैरिफ लागू करने का प्रावधान है जो घरेलू क्षेत्र तथा 'मेक इन इंडिया' के विकास के लिये अनुकूल होगा।

- क्षेत्र-विशिष्ट प्रस्ताव:

- इलेक्ट्रॉनिक्स: पहनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिये एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क दरों को संतुलित किया जाना है।

- देश में कलाई में पहनने योग्य उपकरणों, सुनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के उत्पादन हेतु एक नए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (PMP) की घोषणा की गई।

- PMP शुरू में कम मूल्य के सामान के निर्माण को प्रोत्साहित करेगा और फिर उच्च मूल्य के घटक के निर्माण को बढ़ावा देगा।

- रत्न और आभूषण: कटिंग और पॉलिश किये गए हीरे और रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% कर दिया गया है।

- साधारण तरीके से कटे हुए हीरे पर सीमा शुल्क नही लगाया जाएगा।

- एमएसएमई और निर्यात: भारत में निर्मित कृषि क्षेत्र के लिये उपकरणों तथा उन उपकरणों पर छूट को युक्तिसंगत किया जा रहा है।

- इसके अलावा निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु कई वस्तुओं पर छूट प्रदान की जा रही है।

- ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने हेतु शुल्क: ईंधन के सम्मिश्रण को प्रोत्साहित करने के लिये टैरिफ उपाय शुरू किए जाएंगे।

- इस बीच ईंधन के सम्मिश्रण को और प्रोत्साहित करने हेतु 1 अक्तूबर, 2022 से गैर-मिश्रित ईंधन पर 2 रुपए/लीटर का अतिरिक्त अंतर उत्पाद शुल्क (Additional Differential Excise) लगेगा।

- इलेक्ट्रॉनिक्स: पहनने योग्य उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट मीटर के घरेलू निर्माण की सुविधा के लिये एक श्रेणीबद्ध दर संरचना प्रदान करने हेतु सीमा शुल्क दरों को संतुलित किया जाना है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

बजट 2022 में आयात शुल्क में बदलाव

प्रिलिम्स के लिये:एक स्टेशन एक उत्पाद, एक ज़िला एक उत्पाद (ODOP) योजना, आयात शुल्क। मेन्स के लिये:बजट 2022-23 में उत्पादों के आयात शुल्क में बदलाव का प्रभाव और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

वित्तमंत्री ने वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में कई मदों पर सीमा शुल्क में बदलाव पेश किये हैं।

- इसका अर्थ यह है कि सीमा शुल्क में बदलाव के आधार पर आयात अधिक महँगा या सस्ता हो जाता है।

आयात शुल्क परिवर्तन:

- ‘छाते’ पर सीमा शुल्क को दोगुना बढ़ाकर 20% कर दिया गया, जबकि छतरियों के पुर्जों के आयात पर दी गई छूट को वापस ले लिया गया।

- इसी तरह सिंगल या मल्टीपल लाउडस्पीकरों पर सीमा शुल्क को 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।

- कटे और पॉलिश किये गए हीरे, हींग, कोको बीन्स, मिथाइल अल्कोहल तथा एसिटिक एसिड पर आयात शुल्क कम किया गया है।

- पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयात पर शुल्क की रियायती दरों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर और 7.5% का एक मध्यम टैरिफ लागू करके युक्तिसंगत बनाया गया।

- प्रोजेक्ट आयात योजना के तहत एक कंपनी द्वारा आयात किये गए सामान को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में एक ही टैरिफ के तहत रखा जाता है, ताकि माल के तेज़ी से मूल्यांकन और निकासी की सुविधा सुनिश्चित हो सके।

- वित्त विधेयक 2022-23 के अनुसार, टैरिफ परिवर्तन 1 मई, 2022 से प्रभावी होंगे।

आयात शुल्क बढ़ाने के पीछे कारण:

- घरेलू उद्योगों की सुरक्षा हेतु:

- छतरियों जैसी वस्तुओं के लिये आयात शुल्क में वृद्धि पिछले वर्ष खिलौनों पर आयात शुल्क में वृद्धि के अनुरूप है।

- बढ़ोतरी उन उद्योगों के लिये की जा रही है, जो किसी भी बड़ी तकनीक से निर्मित वस्तुओं का निर्माण नहीं करते हैं।

- उदाहरण के लिये छतरियों का निर्माण 10-12 ज़िलों में फैली छोटी इकाइयों में किया जाता है, जिसमें केरल प्रमुख विनिर्माण राज्य है।

- सरकार ऐसे उद्योगों को संरक्षण देने के पक्ष में है।

- ‘एक स्टेशन-एक उत्पाद’ को लोकप्रिय बनाना:

- यह बजट 2022 में घोषित स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति शृंखलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये एक स्टेशन-एक उत्पाद को बढ़ावा देने के अनुरूप है।

- एक अवधारणा के रूप में एक स्टेशन-एक उत्पाद का उद्देश्य उस क्षेत्र के रेलवे स्टेशन को उत्पाद हेतु प्रचार और बिक्री केंद्र बनाकर भारतीय रेलवे के प्रत्येक स्टॉप से एक स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देना है।

- 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' की अवधारणा ‘एक ज़िला एक उत्पाद योजना’ पर आधारित है। एक ज़िले की क्षमताओं के आधार पर ओडीओपी एक ज़िले की वास्तविक क्षमता को साकार करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, रोज़गार उत्पन्न करने और ग्रामीण उद्यमिता की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम रहा है।

- यह बजट 2022 में घोषित स्थानीय व्यवसायों और आपूर्ति शृंखलाओं को लोकप्रिय बनाने के लिये एक स्टेशन-एक उत्पाद को बढ़ावा देने के अनुरूप है।

हाल के वर्षों में आयात शुल्क में बदलाव:

- वर्ष 2021 में स्टील स्क्रैप उद्योग को सीमा शुल्क में छूट प्रदान की गई जिसे अब एक और वर्ष के लिये बढ़ा दिया गया है।

- इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के द्वितीयक इस्पात उत्पादकों को राहत मिलने की संभावना है।

- पिछले पाँच वर्षों में कई अवसरों पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू उद्योग के विकास तथा पोषण के उद्देश्य से सेलफोन के पुर्जों एवं सौर पैनलों जैसी अन्य वस्तुओं में सबसे नियमित बढ़ोतरी देखी गई है।

- गैर-कृषि उत्पादों पर भारत का सीमा शुल्क बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी से पहले वर्ष 1991-92 में सामान्य दरों से 150%, वर्ष 1997-98 में 40%, वर्ष 2004-05 में 20% तथा 2007-08 में 10% तक कम हो गया था।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

फिलीपींस को ब्रह्मोस का निर्यात

प्रिलिम्स के लिये:ब्रह्मोस मिसाइल, दक्षिण चीन सागर। मेन्स के लिये:रक्षा प्रौद्योगिकी, रक्षा निर्यात। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल के तट आधारित एंटी-शिप संस्करण की आपूर्ति के लिये ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह इस मिसाइल के लिये पहला निर्यात ऑर्डर है, जो भारत और रूस का संयुक्त उत्पाद है।

- दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों को लेकर चीन के साथ तनाव के बीच फिलीपींस इस मिसाइल को शामिल करना चाहता है।

- कई देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई है। उदाहरण के लिये इंडोनेशिया और थाईलैंड के साथ चर्चा उन्नत चरणों में है।

ब्रह्मोस मिसाइल की विशेषताएँ:

- ब्रह्मोस रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (The Defence Research and Development Organisation) तथा रूस के NPOM का एक संयुक्त उद्यम है।

- इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है।

- यह दो चरणों वाली (पहले चरण में ठोस प्रणोदक इंजन और दूसरे में तरल रैमजेट) मिसाइल है।

- यह एक मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल है यानी इसे ज़मीन, हवा और समुद्र तथा बहु क्षमता वाली मिसाइल से सटीकता के साथ लॉन्च किया जा सकता है, जो किसी भी मौसम में दिन और रात में काम करती है।

- यह ‘फायर एंड फॉरगेट्स’ सिद्धांत पर कार्य करती है यानी लॉन्च के बाद इसे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती।

- ब्रह्मोस सबसे तेज़ क्रूज़ मिसाइलों में से एक है, यह वर्तमान में मैक 2.8 की गति के साथ कार्य करती है, जो कि ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना अधिक है।

- हाल ही में ब्रह्मोस के एक उन्नत संस्करण (विस्तारित रेंज सी-टू-सी वेरिएंट) का परीक्षण किया गया था।

- भारत द्वारा जून 2016 में मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (Missile Technology Control Regime-MTCR) में शामिल होने बाद इसकी रेंज को अगले चरण में 450 किमी. तथा 600 किमी. तक विस्तारित करने की योजना है।

- ब्रह्मोस मिसाइल को शुरुआत में 290 किमी. की रेंज के साथ विकसित किया गया था।

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) क्या है?

- यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु 35 देशों के बीच एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक साझेदारी है, जो 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड को 300. से अधिक दूरी तक ले जाने में सक्षम है।

- उन सदस्यों को ऐसी मिसाइलों और यूएवी प्रणालियों की आपूर्ति करने से रोका जाता है जो गैर-सदस्यों की एमटीसीआर द्वारा नियंत्रित होते हैं।

- ये निर्णय सभी सदस्यों की सहमति से लिये जाते हैं।

- यह सदस्य देशों का एक गैर-संधि संघ है, जिसमें मिसाइल प्रणालियों हेतु सूचना साझा करने, राष्ट्रीय नियंत्रण कानूनों और निर्यात नीतियों तथा इन मिसाइल प्रणालियों की ऐसी महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण को सीमित करने के लिये एक नियम-आधारित विनियमन तंत्र के बारे में कुछ दिशा-निर्देश हैं।

- इसकी स्थापना अप्रैल 1987 में G-7 देशों- यूएसए, यूके, फ्राँस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान द्वारा की गई थी।

भारत के रक्षा निर्यात की स्थिति क्या है?

- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये रक्षा निर्यात सरकार के अभियान का एक स्तंभ है।

- 30 से अधिक भारतीय रक्षा कंपनियों ने इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, फ्राँस, नेपाल, मॉरीशस, इज़रायल, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, इथियोपिया, सऊदी अरब, फिलीपींस, पोलैंड, चिली और स्पेन आदि देशों को हथियारों एवं उपकरणों का निर्यात किया है।

- निर्यात में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इंजीनियरिंग यांत्रिक उपकरण, अपतटीय गश्ती जहाज़, उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर, एवियोनिक्स सूट, रेडियो सिस्टम एवं रडार सिस्टम शामिल हैं।

- हालाँकि भारत का रक्षा निर्यात अभी भी अपेक्षित सीमा तक नहीं पहुँचा है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने वर्ष 2015-2019 के लिये प्रमुख हथियार निर्यातकों की सूची में भारत को 23वें स्थान पर रखा है।

- भारत अभी भी वैश्विक हथियारों का केवल 0.17% हिस्सा निर्यात करता है।

- रक्षा निर्यात में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन का कारण यह है कि भारत के रक्षा मंत्रालय के पास अब तक निर्यात हेतु कोई समर्पित एजेंसी नहीं है।

- निर्यात का विषय अलग-अलग निगमों पर छोड़ दिया जाता है, जैसे- ‘ब्रह्मोस’ या ‘रक्षा सार्वजनिक शिपयार्ड’ और अन्य उपक्रम।

- इस संदर्भ में KPMG रिपोर्ट 'डिफेंस एक्सपोर्ट्स: अनटैप्ड पोटेंशियल' शीर्षक से एक विशेष "डिफेंस एक्सपोर्ट हेल्प डेस्क" की स्थापना के पहले चरण की सिफारिश की गई है।

- रिपोर्ट में कहा गया है कि हेल्प-डेस्क से मिले इनपुट के आधार पर भारतीय कंपनियाँ निर्यात हेतु सरकारी मशीनरी के साथ काम कर सकती हैं।

- यदि भारत पड़ोस के देशों को बड़ी सैन्य प्रणाली प्रदान करने में सफल होता है, तो यह न केवल रक्षा निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिये एक रणनीतिक कदम भी होगा, क्योंकि वह पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्याँमार सहित एशिया में कई देशों को रक्षा उत्पाद प्रदान करता है।

स्रोत: द हिंदू

UNSC में भारत-रूस सहयोग

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, मिंस्क समझौता, नॉरमैंडी प्रक्रिया, शंघाई सहयोग संगठन, G20, न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB)। मेन्स के लिये:UNSC के कामकाज से जुड़े मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता, संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों में भारत-रूस सहयोग का महत्त्व, भारत-रूस संबंध, रूस-यूक्रेन तनाव पर भारत का रुख। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और रूस के बीच नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय परामर्श वार्ता आयोजित की गई।

- रूस फरवरी, 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेगा।

- यह चर्चा ‘नाटो’ द्वारा पूर्व की ओर संभावित विस्तार को लेकर रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की पृष्ठभूमि में हुई।

- इससे पहले 21वाँ भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था, जिसमें भारत के विदेश और रक्षा मंत्रियों की उनके रूसी समकक्षों के साथ पहली ‘2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता’ भी शामिल थी।

संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय मंचों में सहयोग का क्या महत्त्व है?

- दोनों पक्षों ने विश्व मामलों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा निभाई गई केंद्रीय समन्वय की भूमिका के साथ बहुपक्षवाद को फिर से मज़बूत करने के महत्त्व पर विशेष बल दिया।

- रूस ने दो वर्ष के कार्यकाल के लिये भारी बहुमत के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक अस्थायी सदस्य के रूप में भारत के चुनाव का स्वागत किया।

- रूस एक सुधारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह की स्थायी सदस्यता के लिये भारत की उम्मीदवारी का समर्थन करता है।

- दोनों पक्ष समकालीन वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के मुद्दों से निपटने में इसे अधिक प्रतिनिधित्व, प्रभावी और कुशल बनाने हेतु संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक सुधार का समर्थन करते हैं।

- दोनों पक्ष BRICS के भीतर सहयोग बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

- रूस ने 9 सितंबर, 2021 को XIII ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी और नई दिल्ली घोषणा को अपनाने सहित 2021 में ब्रिक्स की सफल अध्यक्षता पर भारत को बधाई दी।

- न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) की भूमिका को दोनों पक्षों द्वारा कोविड-19 महामारी के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभाव सहित विकास चुनौतियों को संबोधित करने के लिये महत्त्वपूर्ण माना जाता है और एनडीबी को अधिक सामाजिक बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, डिजिटल प्रौद्योगिकियाँ के वित्तपोषण की संभावना का पता लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

- भारत और रूस अपने संचालन के पिछले दो दशकों में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की उपलब्धियों को पहचानते हैं और मानते हैं कि इसमें एससीओ (SCO) सदस्य देशों के बीच आगे की बातचीत की काफी संभावनाएँ हैं।

- वे विशेष रूप से एससीओ की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना की कार्यक्षमता में सुधार करके आतंकवाद, उग्रवाद, मादक पदार्थों की तस्करी, सीमा पार संगठित अपराध और सूचना सुरक्षा खतरों का मुकाबला करने की प्रभावशीलता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने का इरादा रखते हैं।

- वे वर्ष 2023 में G-20 की भारत की अध्यक्षता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक और पारस्परिक हित के मुद्दों पर G-20 प्रारूप एवं तीव्रता के साथ सहयोग करने के लिये भी दृढ़ हैं।

- दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह हमारे महासागरों, सूचना और बाह्य अंतरिक्ष सहित वैश्विक साझाकर्त्ताओं की सुरक्षा, पारदर्शिता तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखने के सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिये।

रूस-यूक्रेन तनाव पर UNSC में भारत का रुख:

- यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की बैठक में भारत ने सभी के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए स्थिति को तत्काल नियंत्रित करने का भी आह्वान किया।

- भारत ने शांत कूटनीति और रूस-यूक्रेन तनाव के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।

- "शांत कूटनीति" एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के व्यवहार को विचारशील वार्ता या कार्यों के माध्यम से प्रभावित करने के प्रयासों को संदर्भित करती है।

- भारत उन तीन देशों में से एक था (केन्या एवं गैबॉन अन्य दो देश थे) जिसने यूक्रेन पर चर्चा की जाएगी या नहीं, इस पर कार्यविधिक मतदान से स्वयं को अलग रखा था।

- अमेरिका ने बैठक प्रारंभ की और नौ अन्य देशों ने इस वार्ता को आयोजित करने के लिये मतदान किया।

- भारत ने जुलाई 2020 के युद्धविराम, वर्ष 2014 के मिंस्क समझौते और नॉरमैंडी प्रक्रिया के लिये अपना समर्थन दोहराया।

- नॉरमैंडी प्रक्रिया रूस, यूक्रेन, जर्मनी और फ्राँस के बीच हुई वार्ताओं को संदर्भित करती है, जो कि वर्ष 2014 से प्रारंभ हुईं, जब रूस ने क्रीमिया पर कब्ज़ा कर लिया था।

- भारत ने शांत कूटनीति का भी आह्वान किया क्योंकि अमेरिका के नेतृत्त्व में पश्चिमी देश और रूस सार्वजनिक रूप से कठोर रुख अपना रहे हैं।

- भारत यूक्रेन में रह रहे छात्रों सहित 20,000 से अधिक भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है।

आगे की राह

- युद्ध की किसी भी आशंका को खत्म करने के लिये भारत समेत उन तमाम देशों को आगे आना चाहिये, जो दुनिया में शांति की स्थापना के लिये अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं।

- अपने संबंधों के पुनरुद्धार की शुरुआत करने के लिये भारत और रूस व्यापक आर्थिक सहयोग हेतु एक स्पष्ट मार्ग बनाने और भारत-प्रशांत पर एक-दूसरे की अनिवार्यता की बेहतर समझ पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

स्रोत: द हिंदू

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति

प्रिलिम्स के लिये:आभासी डिजिटल परिसंपत्ति,धारा (47A), डिजिटल रुपया, क्रिप्टोकरेंसी। मेन्स के लिये:क्रिप्टो करेंसी का विनियमन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वित्त मंत्री ने बजट 2022 में आभासी डिजिटल परिसंपत्ति से होने वाली आय पर 30% कर की घोषणा की।

- इसके अतिरिक्त एक मौद्रिक सीमा से ऊपर 1% पर आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में किये गए भुगतान पर स्रोत पर कर कटौती (Tax Deduction at Source) का भी प्रस्ताव रखा गया है।

प्रमुख बिंदु

स्रोत पर कर कटौती:

- एक व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को निर्दिष्ट प्रकृति का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी है, उसके स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी तथा इस कटौती को केंद्र सरकार के खाते में प्रेषित करना होगा।

आभासी डिजिटल संपत्ति:

- वित्त विधेयक ने एक नया खंड (47A) दर्ज करके "आभासी डिजिटल परिसंपत्ति" शब्द को परिभाषित किया।

- प्रस्तावित नए खंड के अनुसार, एक आभासी डिजिटल संपत्ति का अर्थ क्रिप्टोग्राफिक माध्यमों से किसी भी जानकारी, कोड, संख्या या टोकन (न तो भारतीय मुद्रा में या न किसी विदेशी मुद्रा में) उत्पन्न करना है।

कराधान के पीछे क्या तर्क है?

- आभासी डिजिटल संपत्ति ने हाल के दिनों में अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है और ऐसी डिजिटल संपत्तियों की ट्रेडिंग की मात्रा में काफी वृद्धि हुई है।

- इसके अलावा एक ऐसा बाज़ार उभर रहा है, जहाँ एक आभासी डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु भुगतान ऐसी किसी अन्य संपत्ति के माध्यम से किया जा सकता है।

- इन कारकों ने एक विशिष्ट कर व्यवस्था का निर्माण करना अनिवार्य बना दिया है।

आभासी डिजिटल परिसंपत्ति डिजिटल करेंसी से किस प्रकार अलग हैं?

- एक मुद्रा केवल तब मुद्रा कहलाती है, जब इसे केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है, भले ही वह क्रिप्टो ही क्यों न हो।

- हालाँकि जो कुछ भी इस परिभाषा के दायरे से बाहर है, उसे प्रायः क्रिप्टोकरेंसी के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन वे मुद्राएँ नहीं होती हैं।

- इन्हें आभासी डिजिटल संपत्ति के रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है।

- आभासी डिजिटल परिसंपत्ति/वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में नॉन-फंगिबल टोकन (Non-fungible tokens- NFTs) भी शामिल हैं जो एक ब्लॉकचेन पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड और मेटाडेटा के साथ क्रिप्टोग्राफिक एसेट्स हैं तथा उन्हें एक दूसरे से अलग करते हैं। NFT का उपयोग व्यक्तियों की पहचान, संपत्ति के अधिकार आदि के लिये भी किया जा सकता है।

- यह क्रिप्टो करेंसी जैसे वैकल्पिक टोकन से भिन्न है,अत: वाणिज्यिक लेन-देन के लिये एक माध्यम के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है।

- वित्त मंत्री द्वारा इस बात को स्पष्ट किया गया है कि RBI अगले वित्त वर्ष में डिजिटल मुद्रा (Digital Currency) जारी करेगा।

- इसे डिजिटल रुपया (Digital Rupee) कहा जाएगा।