हिमालय में बढ़ते पारिस्थितिकी संकट | 04 Jul 2025

यह एडिटोरियल 03/07/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Himalayan springs are drying. It’s a threat to India’s ecological stability and national security” लेख पर आधारित है। यह लेख भारतीय हिमालयी क्षेत्र में बढ़ते पारिस्थितिकी संकट को सामने लाता है, जहाँ लगभग 50% झरने सूख चुके हैं। जलवायु परिवर्तन और असंवहनीय विकास के साथ-साथ पानी की कमी के कारण दार्जिलिंग की महिलाओं को पानी लाने के लिये लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

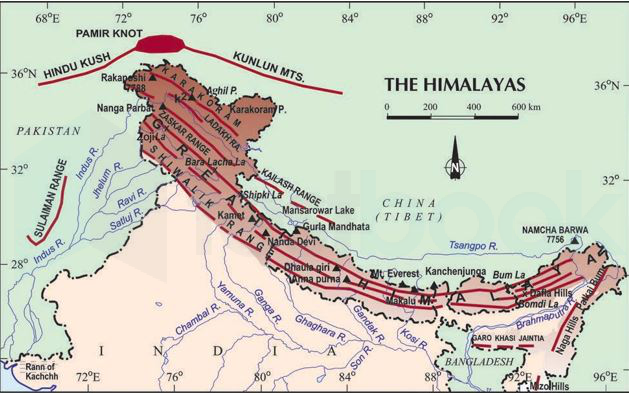

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय हिमालयी क्षेत्र, दक्षिण-पश्चिम मानसून पवनें, भाखड़ा नांगल बाँध, डेबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क, सीमा सड़क संगठन, नीति आयोग, किशनगंगा जलविद्युत संयंत्र, हिंदू कुश हिमालय, नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व, सिंधु जल संधि। मेन्स के लिये:भारत के लिये हिमालयी क्षेत्र का महत्त्व, भारतीय हिमालयी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे। |

भारतीय हिमालयी क्षेत्र, जिसे "दक्षिण एशिया का जलस्तंभ" कहा जाता है, एक गहराते पारिस्थितिक संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि इसके लगभग 50% स्रोत या तो सूख चुके हैं या सूखने की कगार पर हैं। यह क्षेत्र, जो कभी ताजे जल से भरपूर था, अब ऐसी स्थिति में पहुँच गया है कि दार्जिलिंग के गाँवों की महिलाओं को हर सुबह सूखते स्रोतों से पानी लाने के लिये एक घंटे से अधिक पैदल चलना पड़ता है। जल संकट के अलावा, यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, अस्थायी विकास प्रक्रियाओं और इस पारिस्थितिक रूप से नाज़ुक लेकिन रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण परिदृश्य की रक्षा के लिये समग्र संरक्षण रणनीतियों की तत्काल आवश्यकता जैसी व्यापक पर्यावरणीय चुनौतियों से भी जूझ रहा है।

भारत के लिये हिमालयी क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- जलवायु विनियमन और मानसून गतिशीलता: भौगोलिक अवरोध के रूप में कार्य करते हुए, यह पर्वतमाला दक्षिण-पश्चिमी मानसूनी पवनों को रोकती है, जिससे दक्षिणी ढलानों पर, विशेष रूप से हिमालय की तराई और पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा होती है, जबकि तिब्बत और थार रेगिस्तान जैसे क्षेत्रों में वर्षा छाया प्रभाव उत्पन्न होता है।

- पहाड़ मानसून के आगमन और तीव्रता को प्रभावित करते हैं तथा गंगा के मैदानों और सिंधु-गंगा बेसिन में नमी से भरी पवनों को निर्देशित करते हैं, जो कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- इसके अलावा, हिमालय मध्य एशिया, खासकर साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है। इनके बिना, भारत में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती और देश का एक बड़ा हिस्सा ठंडे रेगिस्तान में बदल जाता।

- प्रमुख नदियों और मीठे पानी के संसाधनों का स्रोत: हिमालय भारत की कुछ सबसे महत्त्वपूर्ण नदियों का स्रोत है, जिनमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु शामिल हैं।

- इन नदियों के किनारे बने बाँध और जलाशय, जैसे सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल बाँध, हिमालय के तेज प्रवाह वाले जल की शक्ति का उपयोग करते हैं तथा भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- पारिस्थितिक संतुलन और जैव विविधता: हिमालय, जिसे अक्सर "पारिस्थितिकी तंत्र का पावरहाउस" माना जाता है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और जैवविविधता को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है।

- इनमें हिमालयी नीली पोस्ता जैसी अनूठी वनस्पतियाँ और कोर्डिसेप्स जैसे औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जबकि हिम तेंदुआ, हिमालयी मोनाल और लाल पांडा जैसे जानवर इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं।

- हिमालयी तहर और गिद्ध जैसी प्रजातियाँ वनस्पति को बनाए रखने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- सामरिक रक्षा और सीमा सुरक्षा: हिमालय भारत की सीमाओं को सुरक्षित रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा बाहरी खतरों के विरुद्ध प्राकृतिक रक्षा अवरोध के रूप में कार्य करता है।

- हिमालय का ऊबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण इलाका आक्रामक अभियानों में बाधा डालता है, जिससे विरोधियों के लिये बड़े पैमाने पर हमला करना मुश्किल हो जाता है

- चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ चल रहे तनाव के कारण इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व और भी बढ़ गया है।

- भारतीय सेना द्वारा दरबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी (DSDBO) सड़क के निर्माण सहित बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिये किये जा रहे प्रयासों का उद्देश्य कनेक्टिविटी और परिचालन तत्परता में सुधार करना है।

- रक्षा मंत्रालय के अधीन सीमा सड़क संगठन ने पिछले तीन वर्षों में चीन की सीमा से लगी 60% से अधिक सड़कें बनाई गई हैं।

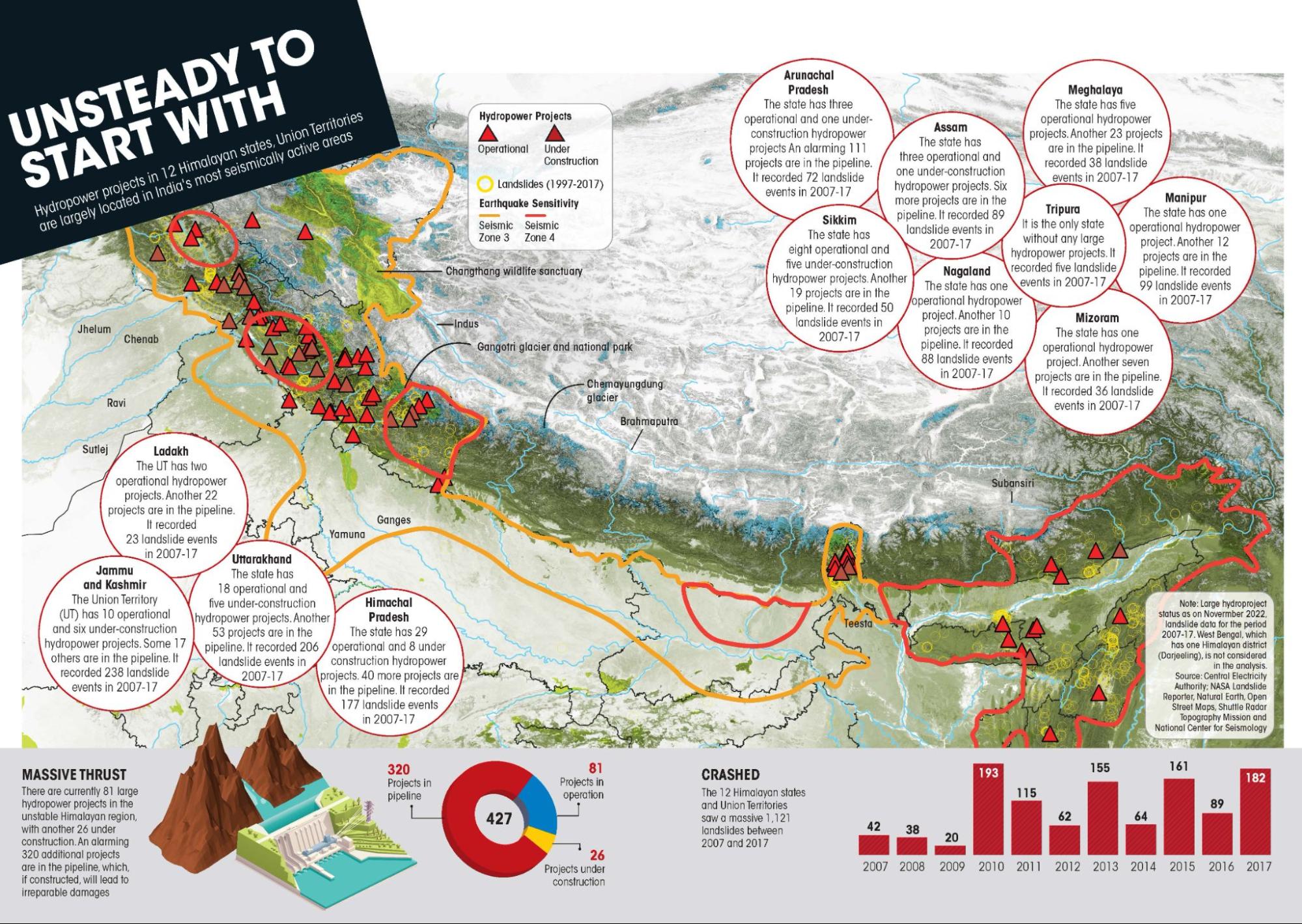

- जलविद्युत क्षमता और आर्थिक विकास: हिमालय जलविद्युत शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है, जिसकी अप्रयुक्त क्षमता भारत के नवीकरणीय ऊर्जा भविष्य को संचालित करने में सक्षम है।

- इस क्षेत्र में भारत की कई महत्त्वपूर्ण जलविद्युत परियोजनाएँ स्थित हैं, जैसे जम्मू और कश्मीर में 330 मेगावाट का किशनगंगा जलविद्युत संयंत्र।

- सरकारी अनुमानों से पता चलता है कि 46,850 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाले हिमालय में 115,550 मेगावाट विद्युत् उत्पादन की क्षमता है।

- आजीविका और कृषि: किसान चावल, गेहूँ, मक्का और जौ जैसी फसलों की सिंचाई के लिये मौसमी मानसून की बारिश और हिमालय के ग्लेशियरों से पिघले पानी पर निर्भर रहते हैं।

- शीतोष्ण से लेकर अल्पाइन घास के मैदानों तक विविध कृषि-जलवायु क्षेत्र, विभिन्न प्रकार की फसलों और फलों की खेती के लिये अनुकूल हैं।

- कृषि के अतिरिक्त, हिमालय पशुपालन जैसी गतिविधियों के माध्यम से लाखों लोगों की आजीविका का समर्थन करता है, जहाँ समुदाय ऊन, दूध और मांस के लिये याक और भेड़ जैसे पशुधन पालते हैं।

- पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र औषधीय पौधों, जड़ी-बूटियों और लकड़ी जैसे बहुमूल्य संसाधन भी प्रदान करते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखते हैं।

- पर्यटन और सांस्कृतिक महत्त्व: इस क्षेत्र की राजसी सुंदरता स्थानीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, पहाड़ों में फैले बौद्ध मठ और हिंदू मंदिर गहरा धार्मिक महत्त्व रखते हैं तथा सांस्कृतिक पर्यटन में योगदान देते हैं।

- हिमालयी क्षेत्र सांस्कृतिक और पारिस्थितिक पर्यटन दोनों का एक प्रमुख केंद्र है, जो प्रतिवर्ष लाखों लोगों को अमरनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे स्थलों की ओर आकर्षित करता है।

- नीति आयोग के अनुसार, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम जैसे राज्यों में पर्यटन सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में 10% से अधिक का योगदान देता है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- जल की कमी और झरनों का सूखना: भारतीय हिमालयी क्षेत्र (IHR) में जल की कमी तेजी से बढ़ रही है, जिसका कारण मीठे पानी के झरनों का सूखना है, जो ऐतिहासिक रूप से स्थानीय समुदायों को जीवित रखते थे।

- नीति आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, IHR में लगभग 50% झरने पहले ही सूख चुके हैं, जिससे इन संसाधनों पर निर्भर 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिये विनाशकारी परिणाम होंगे।

- सिक्किम और दार्जिलिंग ऐसे उदाहरण हैं जहाँ झरनों से पानी कम होने के कारण महिलाओं को पानी लाने के लिये प्रतिदिन एक घंटे से अधिक पैदल चलना पड़ता है, जिससे दैनिक जीवन और कृषि बाधित होती है।

- नीति आयोग की वर्ष 2018 की रिपोर्ट के अनुसार, IHR में लगभग 50% झरने पहले ही सूख चुके हैं, जिससे इन संसाधनों पर निर्भर 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिये विनाशकारी परिणाम होंगे।

- जलवायु परिवर्तन और हिमनदों का पीछे हटना: हिमालय पर्वत वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हो रहा है, जिसका हिमनदों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है।

- हिमनदों के पिघलने से न केवल लाखों लोगों के लिये जल उपलब्धता प्रभावित होती है, बल्कि अप्रत्याशित मौसम पैटर्न और चरम घटनाएँ भी देखने को मिलती हैं।

- अध्ययनों से पता चलता है कि हिंदू कुश हिमालयी ग्लेशियरों की औसत वापसी दर प्रतिवर्ष 14-15 मीटर है। हाल के अध्ययनों का यह भी अनुमान है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो हिमालयी क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा एक साल से ज़्यादा समय तक सूखे का सामना करेगा।

- वनों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र का ह्रास: IHR में वनों की कटाई से जैवविविधता संकट तथा मृदा अपरदन जैसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं, जिससे कृषि और जल की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है।

- हिमालय में समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र है, लेकिन अनियंत्रित शहरीकरण और अवैध कटाई के कारण वन क्षेत्र का विस्तार प्रभावित हो रहा है।

- देश के पहाड़ी ज़िलों में वन क्षेत्र में 902 वर्ग किलोमीटर की गिरावट दर्ज की गई (वन स्थिति रिपोर्ट, 2021) है।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिज़र्व के आसपास के जंगलों में अवैध कटाई बढ़ गई है, जिससे क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र और अधिक अस्थिर हो गया है।

- असंवहनीय अवसंरचना विकास और पर्यावरणीय तनाव: यद्यपि IHR में सड़क, बाँध और जलविद्युत संयंत्र जैसे अवसंरचना विकास आर्थिक विकास के लिये आवश्यक हैं, लेकिन इससे पर्यावरणीय तनाव भी बढ़ रहा है।

- चार धाम राजमार्ग और जल विद्युत परियोजनाओं सहित बड़े पैमाने पर निर्माण परियोजनाओं ने क्षेत्र की भूवैज्ञानिक स्थिरता को कमज़ोर कर दिया है, जिससे बड़े पैमाने पर भूमि अवतलन हुआ है।

- हाल की घटनाएँ, जैसे कि वर्ष 2023 में जोशीमठ में भूमि धंसना, इन भूकंप-प्रवण क्षेत्रों में अतिविकास से जुड़े जोखिमों को उजागर करती हैं, जहाँ बुनियादी ढाँचा परियोजनाएँ क्षेत्र के नाजुक संतुलन को अस्थिर करती हैं।

- सामरिक सीमा महत्त्व और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: IHR का भू-राजनीतिक महत्त्व काफी अधिक (विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं के संबंध में) है।

- चीन के साथ वर्ष 2020 के गलवान घाटी संघर्ष और जम्मू-कश्मीर में पहलगाम जैसे हालिया आतंकवादी हमलों जैसे चल रहे सैन्य गतिरोधों के साथ, इस क्षेत्र का सामरिक महत्त्व बढ़ गया है।

- लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद वर्ष 1860 के दशक में अंगेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा के इर्द-गिर्द केंद्रित है, जिसने अक्साई चिन को तत्कालीन जम्मू और कश्मीर रियासत के भीतर रखा।

- हालाँकि, चीन जॉनसन लाइन को खारिज करता है तथा वर्ष 1890 के दशक की मैकडोनाल्ड लाइन पर अपना दावा करता है, जो अक्साई चीन को भारत एवं चीन के बीच विवाद का बिंदु बनाती है।

- इसके अलावा, चीन के हालिया नए मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया गया है, जिससे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है।

- जल संसाधनों पर भू-राजनीतिक तनाव: हिमालय में जल संसाधन भू-राजनीतिक तनाव का केंद्र बिंदु (विशेष रूप से चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ) बन गए हैं।

- यारलुंग जांगबो-ब्रह्मपुत्र पर विश्व का सबसे बड़ा बाँध बनाने का चीन का हालिया निर्णय भारत की जल सुरक्षा के बारे में गंभीर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- इसके अतिरिक्त, सिंधु जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जल-बंटवारे को नियंत्रित करती है, को हाल के वर्षों में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि भारत ने बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के जवाब में पाकिस्तान को कुछ जल का प्रवाह रोक दिया है।

- पर्यटन और पारिस्थितिक क्षति: पर्यटन IHR की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, जो पर्यावरणीय क्षति का भी कारण बन रहा है।

- अत्यधिक पर्यटन, विशेषकर केदारनाथ, अमरनाथ और वैष्णो देवी जैसे तीर्थ स्थलों पर, भीड़भाड़ और पारिस्थितिकी तनाव को जन्म दे रहा है।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी, विशेषकर केदारनाथ के पास, अशोधित सीवेज और अपशिष्ट उत्सर्जन के कारण प्रदूषण का सामना कर रही है।

- राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों के बावजूद स्थानीय प्रतिष्ठान नदी में अपशिष्ट का उत्सर्जन जारी रखे हुए हैं, जिससे जल गुणवत्ता की समस्या और गंभीर हो रही है।

- हिमाचल प्रदेश में भी वर्ष 2023 की फ्लैश फ्लड ने काफी नुकसान पहुँचया। अध्ययनों से पता चलता है कि अनियमित पर्यटन और निर्माण गतिविधियों ने इस क्षेत्र को ऐसी आपदाओं के प्रति सुभेद्य बना दिया है।

- असमन्वित नीतिगत कार्यढाँचा और संस्थागत अंतराल: IHR की विशिष्ट चुनौतियों से निपटने के लिये सुसंगत, दीर्घकालिक नीतिगत ढाँचों का उल्लेखनीय अभाव है।

- आर्थिक विकास, विशेषकर सड़क, बाँध और पर्यटन जैसे बुनियादी अवसंरचना के विकास के माध्यम से, प्रायः पर्याप्त पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के बिना पर्यावरण संरक्षण एवं आपदा प्रबंधन की कीमत पर प्राथमिकता दी जाती है।

- उदाहरण के लिये टिहरी बाँध ने जलविद्युत शक्ति प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बाधित किया, हज़ारों लोगों को विस्थापित किया तथा क्षेत्र की भूकंपीय गतिविधियों के कारण चिंता का विषय बना हुआ है।

हिमालयी क्षेत्र में सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन: भारत को हिमालयी क्षेत्र के लिये क्षेत्र-विशिष्ट एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

- इसमें स्रोतों का पुनरोद्धार, ग्लेशियरों का प्रबंधन तथा समुदाय-नेतृत्व वाली पहलों के माध्यम से जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण शामिल हो सकता है।

- IWRM का उद्देश्य जल का सतत् उपयोग सुनिश्चित करना, इसके न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देना तथा भंडारण क्षमता में वृद्धि करना है।

- यह दृष्टिकोण न केवल जल संकट को कम करेगा बल्कि पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और विकासात्मक आवश्यकताओं तथा पर्यावरणीय सुरक्षा के मध्य संतुलन स्थापित करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

- सतत् अवसंरचना विकास: हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिकीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भारत को पर्यावरणीय रूप से अनुकूल अवसंरचना परियोजनाओं पर बल देना चाहिये।

- इसके तहत पर्यावरण-मित्र निर्माण सामग्री का प्रयोग, आपदा-रोधी संरचनाओं का निर्माण तथा पारिस्थितिक तंत्र को न्यूनतम क्षति पहुँचाने वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- अवसंरचना परियोजनाओं का अनुमोदन पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के व्यापक मूल्यांकन के आधार पर किया जाना चाहिये, जिससे दीर्घकालिक पर्यावरणीय दुष्परिणामों से बचा जा सके।

- साथ ही, सड़कों व भवनों के निर्माण में सौर ऊर्जा, वर्षा जल संचयन प्रणाली एवं शून्य-अपशिष्ट प्रबंधन जैसी हरित प्रौद्योगिकियों को सम्मिलित किया जाना चाहिये।

- समुदाय-नेतृत्व वाली संरक्षण पहल: हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में केंद्रीय भूमिका निभाने के लिये सशक्त बनाया जाना चाहिये, जिससे पारिस्थितिक संधारणीयता के लिये उर्ध्वगामी दृष्टिकोण तैयार हो सके।

- इसमें स्थानीय लोगों को संधारणीय कृषि, वन संरक्षण और इको -टूरिज़्म का प्रशिक्षण देना शामिल हो सकते हैं।

- समुदाय-नेतृत्व वाली पहल से सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्रों, जैसे वन्यजीव अभयारण्यों और आरक्षित वन क्षेत्रों के आस-पास के बफर ज़ोन का प्रबंधन किया जा सकता है, जिससे अवैध शिकार एवं वनों की कटाई जैसी अवैध गतिविधियों की बेहतर निगरानी की जा सकेगी।

- इसके अतिरिक्त, स्वदेशी ज्ञान को संरक्षण रणनीतियों में शामिल किया जाना चाहिये, जिससे क्षेत्र के सामाजिक-सांस्कृतिक संरचना को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

- हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना: सौर, पवन और लघु-स्तरीय जल विद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को प्रोत्साहित करना हिमालय में सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये महत्त्वपूर्ण होगा।

- दूरदराज़ के गाँवों में सौर पैनल लगाए जाने चाहिये और सूक्ष्म जल-विद्युत परियोजनाओं को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकेंद्रीकृत, पर्यावरण अनुकूल विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- उद्योगों, कृषि और पर्यटन के लिये प्रदूषण-मुक्त ऊर्जा समाधान को बढ़ावा देने के लिये भी नीतियाँ तैयार की जानी चाहिये।

- जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियाँ: भारत को हिमालयी क्षेत्र में जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना चाहिये, जैसे: कृषि वानिकी, जैविक कृषि और सूखा-सहिष्णु फसल किस्में।

- सरकार किसानों को ऐसी पद्धतियाँ अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है, जिससे मृदा स्वास्थ्य में सुधार हो, जल धारण क्षमता बढ़े तथा रासायनिक उपयोग में कमी आए।

- इसके अतिरिक्त, जैविक और पर्यावरण-अनुकूल उपज के लिये स्थानीय बाज़ार विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संधारणीय कृषि आर्थिक रूप से व्यवहार्य बन सके।

- जलवायु-अनुकूल कृषि प्रौद्योगिकियों को लागू करने तथा कृषि आय में विविधता लाने के लिये अनुसंधान एवं विस्तार सेवाओं में निवेश से क्षेत्र की बदलती जलवायु परिस्थितियों के प्रति समुत्थानशीलन बढ़ेगा।

- पारिस्थितिकी पर्यटन और सतत् पर्यटन विकास: पर्यावरणीय क्षरण को कम करने और स्थानीय आय उत्पन्न करने के लिये भारत को हिमालय में सतत् विकास के लिये एक प्रमुख रणनीति के रूप में इको-टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहिये।

- इसमें बुनियादी अवसंरचना और नीतियों का विकास करना शामिल होगा, जो सुभेद्य क्षेत्रों में भीड़भाड़ को सीमित करेगा तथा पर्यटकों को पर्यावरण-अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।

- पर्यटन गतिविधियों को विनियमित किया जाना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे स्थानीय वन्यजीवों को परेशान न करें या अत्यधिक अपशिष्ट और प्रदूषण में योगदान न दें। समुदाय-आधारित इको-टूरिज़्म उपक्रमों की स्थापना से स्थानीय लोगों को पारिस्थितिकी अखंडता को बनाए रखते हुए पर्यटन से सीधे लाभ मिल सकेगा।

- आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण को सुदृढ़ बनाना: भूस्खलन, हिमस्खलन एवं फ्लैश फ्लड जैसी प्राकृतिक आपदाओं के प्रति क्षेत्र की सुभेद्यता को देखते हुए, भारत को आपदा तैयारी और जोखिम न्यूनीकरण तंत्र को सुदृढ़ बनाने में निवेश करना चाहिये।

- इसमें पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, आपदा-रोधी अवसंरचना तथा समुदाय-आधारित आपदा प्रबंधन रणनीतियाँ शामिल हैं।

- प्राकृतिक आपदाओं का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये स्थानीय समुदायों को प्रशिक्षित करने के साथ-साथ आपदा प्रबंधन योजना में जलवायु परिवर्तन के अनुमानों को एकीकृत करने से संवेदनशीलता में उल्लेखनीय कमी आएगी।

- पारिस्थितिकी गलियारों के माध्यम से जैव-विविधता संरक्षण: हिमालयी क्षेत्र में विखंडित वन्यजीव आवासों को आपस में समेकित करने के लिये पारिस्थितिक गलियारों का निर्माण जैव-विविधता संरक्षण के लिये आवश्यक है।

- ऐसे गलियारे वन्यजीवों को सुरक्षित आवागमन और आनुवंशिक विनिमय की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्ष में कमी आती है तथा पारिस्थितिक तंत्र में भी सुधार होता है।

- सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को स्थानीय समुदायों के साथ सहयोग करना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सड़क या शहरी विस्तार जैसी विकास गतिविधियों के कारण इन महत्त्वपूर्ण गलियारों में विखंडन न हो।

- हिमालयी सतत् विकास के लिये संस्थागत कार्यढाँचा: भारत को हिमालय क्षेत्र के लिये एक समर्पित संस्थागत निकाय की स्थापना करनी चाहिये, जिसका कार्य जल, ऊर्जा, कृषि एवं जैव-विविधता जैसे क्षेत्रों में सतत् विकास पहलों की देखरेख करना हो।

- यह निकाय केंद्रीय और राज्य सरकारों, स्थानीय समुदायों, गैर सरकारी संगठनों एवं निजी क्षेत्र के भागीदारों के बीच प्रयासों का समन्वय करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विकास पारिस्थितिक रूप से संधारणीय हो।

- एक समर्पित निकाय राष्ट्रीय नीतियों को स्थानीय वास्तविकताओं के साथ संरेखित करने तथा दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित करने में सहायता करेगा।

- संधारणीयता के लिये शिक्षा और जागरूकता अभियान: हिमालयी क्षेत्र में स्थानीय समुदायों और हितधारकों के बीच सतत् विकास प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है।

- जलवायु परिवर्तन, जैव-विविधता संरक्षण, संधारणीय कृषि और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं पर केंद्रित शिक्षा अभियानों को स्कूल पाठ्यक्रमों, सामुदायिक कार्यक्रमों एवं मीडिया एक्सेस में एकीकृत किया जाना चाहिये।

- ज़मीनी स्तर पर जागरूकता बढ़ाकर, लोग ऐसे निर्णय ले सकते हैं जिनमें अल्पकालिक लाभ की तुलना में पर्यावरणीय संधारणीयता को प्राथमिकता दी जाए।

निष्कर्ष:

हिमालय भारत के तीन ‘H'— विरासत (Heritage), जलविज्ञान (Hydrology) तथा स्वास्थ्य (Health) के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। ये न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, बल्कि जल संसाधनों के संरक्षण और पारिस्थितिक संतुलन को बनाये रखने में भी केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। परंतु वर्तमान में बढ़ते पर्यावरणीय संकटों के कारण, इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिये सतत् एवं दूरदर्शी नीतियों को अपनाना नितांत अनिवार्य हो गया है। प्रकृति प्रेमी जॉन मुइर का कथन है—"प्रकृति के साथ हर एक यात्रा में व्यक्ति को उससे कहीं अधिक प्राप्त होता है, जितना वह खोज़ता है।"

अतः जब हम हिमालय की रक्षा करेंगे, तब हम केवल पर्यावरण की ही नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता के भविष्य की भी रक्षा करेंगे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय हिमालयी क्षेत्र के सामरिक, पारिस्थितिक और आर्थिक महत्त्व का परीक्षण कीजिये। पर्यावरणीय चुनौतियों और विकास के दबावों के आधार पर, इसके संरक्षण के लिये संवहनीय नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त युग्मों में कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं? (a) 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न 2. यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं, तो आपको वहाँ निम्नलिखित में से किस पादप/किन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखने की संभावना है? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न 3. जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे, तो आप निम्नलिखित को देखेंगे: (2012)

उपरयुक्त में से कौन-से हिमालय के तरुण वलित पर्वत (नवीन मोड़दार पर्वत) के साक्ष्य कहे जा सकते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न 1. हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न 2. हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा ? (2020) प्रश्न 3. "हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है।" कारणों की विवेचना कीजिये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइये। (2016) |