भारत में पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण | 05 Nov 2025

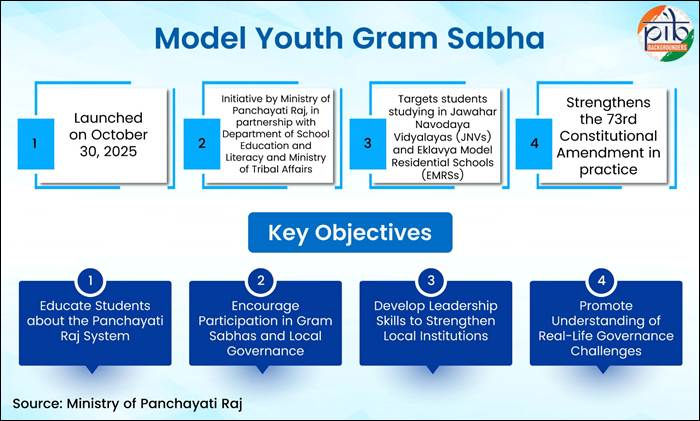

यह एडिटोरियल 03/11/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “The vision of Model Youth Gram Sabhas” पर आधारित है। इस लेख में मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल पर चर्चा गई है, जिसका उद्देश्य स्कूलों में ग्राम सभा प्रक्रियाओं का अनुकरण करके भारतीय छात्रों को ज़मीनी स्तर के लोकतंत्र के व्यावहारिक अनुभव से सशक्त बनाना है, जिससे स्थानीय स्वशासन में निहित सूचित एवं सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा मिले।

प्रिलिम्स के लिये: 73वाँ संविधान संशोधन, पंचायती राज संस्थाएँ, मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल, जन योजना अभियान, पंचायत NIRNAY, 15वाँ वित्त आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग (SEC), SabhaSaar, SVAMITVA योजना, eGramSwaraj, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), सतत् विकास लक्ष्य (SDG)

मेन्स के लिये: भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के विकास पथ को आकार देने वाले प्रमुख कारक, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सशक्त बनाने के लिये आवश्यक उपाय।

भारतीय लोकतंत्र अपनी शक्ति ज़मीनी स्तर की भागीदारी से प्राप्त करता है, फिर भी युवा नागरिकों का एक बड़ा वर्ग ग्राम सभाओं जैसी स्थानीय शासन संस्थाओं से विमुख बना हुआ है। मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल का उद्देश्य इस विमुखता को कम करना है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को ग्राम शासन के एक अनुकरणात्मक रूप में सहभागी बनाया जाता है, ताकि नागरिक शिक्षा को व्यावहारिक लोकतांत्रिक अनुभव में रूपांतरित किया जा सके। इन सुधारात्मक प्रयासों के बावजूद पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) अब भी वित्तीय निर्भरता, राजनीतिक हस्तक्षेप, सामाजिक पदानुक्रम और सीमित प्रशासनिक अधिकार जैसी चुनौतियों से जूझ रही हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) के विकास पथ को आकार देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

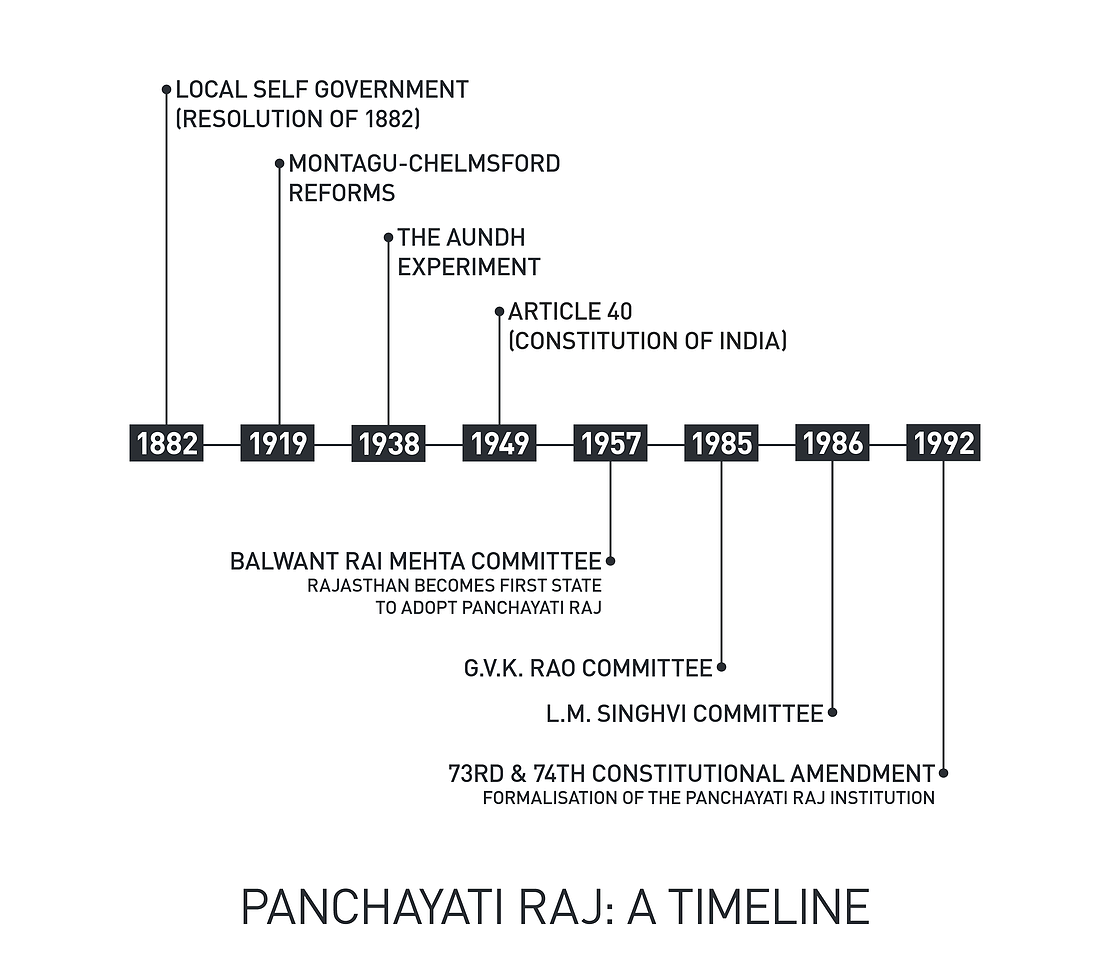

- संवैधानिक सशक्तीकरण और बेहतर प्रतिनिधित्व: 73वें संशोधन ने पंचायती राज को एक विवेकाधीन राज्य नीति से स्थानीय स्वशासन की एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य प्रणाली में परिवर्तित कर दिया, जिससे पूरे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, जवाबदेही एवं सहभागी शासन सुनिश्चित हुआ।

- इस संशोधन ने महिलाओं (न्यूनतम 33%) और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षण भी शुरू किया, जिससे सामाजिक समावेशन एवं ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व को बढ़ावा मिला।

- भारत में अब लगभग 14-14.5 लाख निर्वाचित महिला प्रतिनिधि (~46%) हैं और 21 राज्यों ने महिलाओं के लिये 50% आरक्षण लागू कर दिया है, जो समावेशी शासन एवं ज़मीनी स्तर पर महिला नेतृत्व की दिशा में एक बड़ा कदम है।

- उदाहरण के लिये, राजस्थान में नारी शक्ति से जल शक्ति पहल के तहत, महिला PRI नेताओं ने पारंपरिक जल निकायों को पुनर्जीवित किया, चेकडैम बनाए, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया, भूजल स्तर में सुधार किया तथा साल भर जल की उपलब्धता सुनिश्चित की।

- बस्तर ज़िले में, जनजातीय पंचायती राज संस्थाओं के नेताओं ने सरकारी सहयोग से पारंपरिक वन अधिकारों को सफलतापूर्वक लागू किया है।

- ग्राम सभाओं के माध्यम से सहभागी शासन: ग्राम सभाएँ निर्णय लेने में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिये मंच हैं।

- पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने में जन भागीदारी बढ़ाने के लिये, 2 अक्तूबर 2018 को ‘सबकी योजना, सबका विकास’ विषय के अंतर्गत जन योजना अभियान (PPC) शुरू किया गया था।

- ग्राम सभाओं, हितधारकों की सहभागिता और सहभागी नियोजन के सकारात्मक परिणामों से उत्साहित होकर, यह अभियान निर्वाचित प्रतिनिधियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्त्ताओं, स्वयं सहायता समूहों (SHG), समुदाय-आधारित संगठनों (CBO) व अन्य स्थानीय हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक मिशन मोड में प्रतिवर्ष चलाया जाता है।

- विशेषज्ञ शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय बुनियादी अवसंरचना आदि जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल द्वारा की गई प्रगति और गरीबी को कम करने में जन योजना के योगदान की सराहना करते हैं।

- सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सहभागी तंत्र जैसे MGNREGA के अंतर्गत किये जाने वाले सामाजिक अंकेक्षण, नागरिक घोषणापत्र, सार्वजनिक सुनवाई तथा नागरिक समाज की भागीदारी ने राजनीतिक जवाबदेही को और अधिक गहन बनाया है।

- पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने में जन भागीदारी बढ़ाने के लिये, 2 अक्तूबर 2018 को ‘सबकी योजना, सबका विकास’ विषय के अंतर्गत जन योजना अभियान (PPC) शुरू किया गया था।

- वित्तीय विकेंद्रीकरण और स्वयं के स्रोत से राजस्व (OSR): परंपरागत रूप से, पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) केंद्रीय और राज्य अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर थीं, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता सीमित थी।

- हालाँकि, कुछ राज्यों ने स्थानीय राजस्व संग्रह करने में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसमें कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु ने मिलकर सत्र 2017-18 और 2021-22 के दौरान देश भर में ग्राम पंचायतों द्वारा उत्पन्न ₹25,595 करोड़ के OSR में 60% से अधिक का योगदान दिया है।

- पंचायती राज मंत्रालय के समर्थ पंचायत पोर्टल जैसे नवाचार, जिन्हें छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया गया है, OSR प्रबंधन को सुव्यवस्थित एवं बेहतर बनाने में सहायता कर रहे हैं।

- 15वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (2021-26) के लिये लगभग ₹2.4 लाख करोड़ की अनुशंसा करके वित्तीय अंतरण को और मज़बूत किया, जिससे उनके वित्तीय दायरे का विस्तार हुआ तथा स्थानीय विकास प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिली।

- हाल ही में आयोजित वित्त आयोग के सम्मेलन (2024) एवं नीतिगत पहलों ने राजकोषीय संघवाद को और मज़बूत किया है, पूर्वानुमानित, अप्रतिबंधित निधियों को बढ़ावा दिया है तथा पंचायती राज संस्थाओं को वास्तविक वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त करने के लिये सशक्त बनाया है।

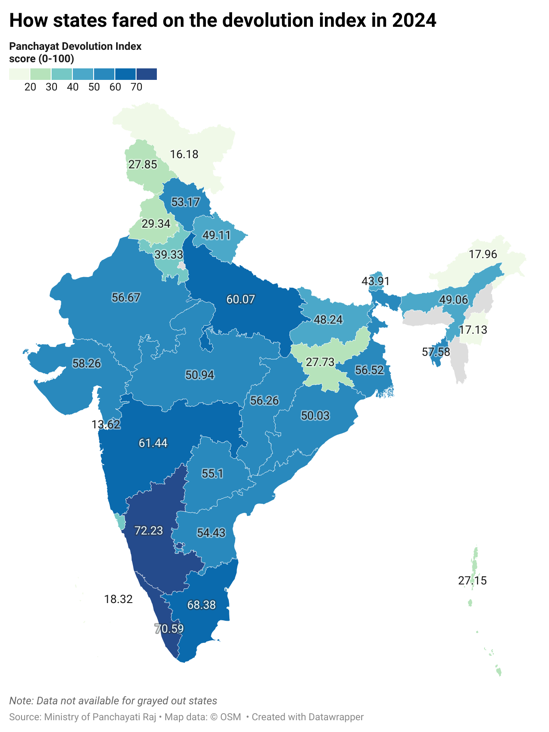

- पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के अनुसार, ग्रामीण स्थानीय निकायों को कुल अंतरण सत्र 2013-14 के 39.9% से बढ़कर सत्र 2021-22 में 43.9% हो गया।

- क्षमता निर्माण, विकेंद्रीकृत योजना और डिजिटल उपकरण: वर्ष 2022 में पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA), निर्वाचित सदस्यों और अधिकारियों को शासन, वित्त एवं योजना पर प्रशिक्षित करता है।

- तमिलनाडु में, इससे बजट और लोक निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में सुधार हुआ है, जिससे ज़मीनी स्तर पर कौशल की कमी को पूरा किया जा सका है।

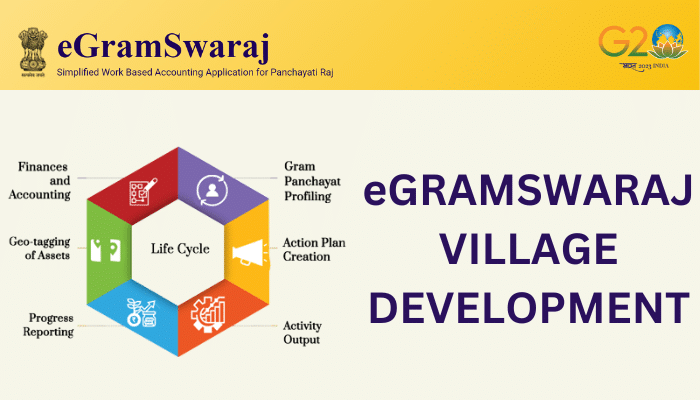

- ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) और eGramSwaraj पोर्टल जैसे संस्थागत तंत्रों ने निचले स्तर की योजना एवं पारदर्शिता को क्रियान्वित किया है; हज़ारों GPDP ऑनलाइन अपलोड व मॉनिटर किये जाते हैं, जिससे विकास प्राथमिकताओं का स्थानीयकरण तथा कार्यों व निधियों का वास्तविक काल में अंकेक्षण संभव होता है।

- यह डिजिटलीकरण उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करता है और नागरिकों की सहभागिता को सशक्त बनाता है।

- पंचायत NIRNAY जैसे प्लेटफॉर्म योजना कार्यान्वयन की वास्तविक काल में निगरानी प्रदान करते हैं, जिससे पारदर्शिता बढ़ती है।

- महाराष्ट्र में, ग्राम सभा की कार्यवाही के डिजिटलीकरण से भ्रष्टाचार के आरोपों में कमी आई और कोविड-19 महामारी के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों का समय पर क्रियान्वयन संभव हुआ।

- मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल युवाओं, विशेषकर जनजातीय समुदाय के छात्रों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देती है और ज़मीनी स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है।

- पहले चरण में, मॉडल यूथ ग्राम सभा को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (UT) के 1,000 से अधिक स्कूलों में आयोजित किया जा रहा है।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम (1992) की प्रमुख विशेषताएँ और प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक स्थिति और दायरा: 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने संविधान में भाग IX (अनुच्छेद 243-2430) और ग्यारहवीं अनुसूची को शामिल किया, जिससे पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को संवैधानिक मान्यता मिली।

- इसने नीति निदेशक तत्त्वों के अनुच्छेद 40 को पूरा किया, जिसमें पर्याप्त शक्तियों और जिम्मेदारियों के साथ ग्राम पंचायतों के संगठन को अनिवार्य बनाया गया।

- संस्थागत कार्यढाँचा: अधिनियम ने एक त्रि-स्तरीय संरचना स्थापित की:

- ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत,

- मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति, और

- ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद।

- ग्राम सभा: ग्राम सभा को PRI प्रणाली की आधार इकाई के रूप में मान्यता दी गई, जिसमें गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं।

- यह स्थानीय शासन में प्रत्यक्ष नागरिक भागीदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिये एक मंच के रूप में कार्य करता है।

- नियमित चुनाव और निश्चित कार्यकाल: अधिनियम सभी स्तरों की पंचायती राज संस्थाओं के लिये प्रत्येक पाँच वर्ष में नियमित चुनाव अनिवार्य करता है।

- समय से पहले विघटन की स्थिति में, लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये छह महीने के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिये।

- अधिनियम ने प्रत्येक राज्य में एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग (SEC) की स्थापना की जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की निगरानी, निर्देशन एवं नियंत्रण करेगा, जिससे स्वायत्त और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित होगी।

- सामाजिक न्याय और समावेशन के लिये आरक्षण: समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये, अधिनियम निम्नलिखित आरक्षणों का प्रावधान करता है:

- अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें।

- सभी सीटों का एक-तिहाई (अध्यक्ष पदों सहित) महिलाओं के लिये।

- वित्तीय सशक्तीकरण: प्रत्येक राज्य को प्रत्येक पाँच वर्ष में एक राज्य वित्त आयोग (SFC) का गठन करना होगा जो निम्नलिखित के लिये सिद्धांतों की अनुशंसा करेगा:

- राज्य और पंचायतों के बीच राज्य राजस्व का वितरण,

- सहायता अनुदान, और

- पंचायती राज संस्थाओं के वित्त को मज़बूत करने के उपाय।

- शक्तियों और उत्तरदायित्वों का अंतरण: राज्य विधानमंडलों को ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों पर पंचायती राज संस्थाओं को कार्यात्मक अधिकार प्रदान करने का अधिकार है, जिनमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण शामिल हैं, जिससे विकेंद्रीकृत नियोजन और स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलता है।

- न्यायिक हस्तक्षेप पर प्रतिबंध: यह अधिनियम न्यायालयों को पंचायत चुनावों के लिये निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित कानूनों पर प्रश्न उठाने से रोकता है। केवल राज्य कानून के तहत दायर चुनाव याचिकाओं के माध्यम से ही परिणामों को चुनौती दी जा सकती है

भारत में पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- अपूर्ण कार्यात्मक अंतरण: 73वाँ संविधान संशोधन 11 वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करने का आदेश देता है।

- पंचायती राज मंत्रालय की वर्ष 2022 की रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ‘राज्यों में पंचायतों को अंतरण (विकेंद्रीकरण) की स्थिति’ है, के अनुसार, कार्यात्मक अंतरण 35.34% से घटकर 29.18% हो गया है, जो दर्शाता है कि बड़ी संख्या में पंचायतों का अभी भी आवश्यक मूल सेवाओं पर नियंत्रण नहीं है, जिससे स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन और उत्तरदायित्व सीमित हो रही है।

- ग्रामीण विद्युतीकरण और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्र अभी भी राज्य-स्तरीय नियंत्रण में हैं, जिससे पंचायती राज संस्थाओं की व्यापक रूप से शासन करने की क्षमता सीमित हो रही है तथा स्थानीय जवाबदेही कम हो रही है।

- राजकोषीय निर्भरता और वित्तीय बाधाएँ: 15वें वित्त आयोग (वर्ष 2021-26 के लिये ₹2.36 लाख करोड़) के तहत बढ़े हुए अंतरणों के बावजूद, पंचायती राज संस्थाएँ राज्य और केंद्र सरकारों पर वित्तीय निर्भरता से ग्रस्त हैं।

- पंचायतें अपने राजस्व का केवल लगभग 1% स्थानीय करों से सृजन करती हैं, जो वित्तीय स्वायत्तता के अत्यल्प स्तर को दर्शाता है।

- उनकी अधिकांश आय अनुदानों से आती है— लगभग 80% केंद्र सरकार से और 15% राज्य सरकारों से, जो स्थानीय विकास के लिये बाह्य वित्तपोषण पर उनकी अत्यधिक निर्भरता को दर्शाता है।

- MGNREGA और वित्त आयोग अनुदान जैसी योजनाओं के माध्यम से धन प्रवाह में विलंब से योजना एवं क्रियान्वयन कमज़ोर होता है।

- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ प्रायः पंचायती राज संस्थाओं को दरकिनार कर देती हैं या उनके समानांतर होती हैं, जिससे ग्रामीण विकास निधियों के उपयोग में दोहराव और असंगति उत्पन्न होती है।

- PM-KISAN योजना लाभार्थियों को सीधे नकद अंतरित करती है, जिससे पहचान और वितरण में पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी कम हो जाती है, जिससे उनकी भूमिका केवल कार्यान्वयनकर्त्ता तक सीमित हो जाती है, जिससे उनकी राजनीतिक वैधता एवं स्थानीय नियोजन की क्षमता कम हो जाती है।

- 'सरपंच पति' प्रवृत्ति और लैंगिक हाशियाकरण: यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं (PRI) में राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 43% सीटों पर महिलाएँ निर्वाचित हैं, परंतु पितृसत्तात्मक मानदंड उनके वास्तविक भागीदारी को प्रायः सीमित कर देते हैं।

- 'सरपंच पति' प्रवृत्ति— जहाँ पुरुष संबंधी अनौपचारिक रूप से महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रित करते हैं, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में व्यापक रूप से व्याप्त है।

- यह महिला सशक्तीकरण और सहभागी लोकतंत्र के संवैधानिक लक्ष्य को गहन रूप से कमज़ोर करता है।

- ग्राम सभाओं की घटती भागीदारी: ग्राम सभाएँ संवैधानिक रूप से ग्राम स्तर पर सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्थाएँ हैं, लेकिन अनियमित बैठकें, कम उपस्थिति और सीमांत समूहों का सामाजिक बहिष्कार उनकी लोकतांत्रिक क्षमता को कमज़ोर करता है।

- भागीदारी प्रायः जातिगत विभाजन और लैंगिक पूर्वाग्रहों से बाधित होती है, जिससे सहभागी शासन तंत्र की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

- राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (NCAER) के सर्वेक्षण के अनुसार, औसतन केवल 13% ग्रामीण ही ग्राम सभा की बैठकों में शामिल हुए, जो ज़मीनी स्तर के शासन में नागरिकों की सीमित भागीदारी को दर्शाता है।

- उल्लेखनीय रूप से, पुरुषों की उपस्थिति (21%) महिलाओं (7%) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक थी, जो स्थानीय राजनीतिक भागीदारी में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक अंतर को उजागर करती है।

- eGramSwaraj और पंचायत NIRNAY जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म ने पारदर्शिता में सुधार किया है, लेकिन राज्यों में इसे अपनाने में असमानता है।

- भागीदारी प्रायः जातिगत विभाजन और लैंगिक पूर्वाग्रहों से बाधित होती है, जिससे सहभागी शासन तंत्र की प्रभावशीलता सीमित हो जाती है।

- क्षमता अंतराल और प्रशासनिक बाधाएँ: कई पंचायती राज संस्थाओं में कार्यालय भवन, इंटरनेट कनेक्टिविटी और प्रशिक्षित सहायक कर्मचारियों जैसी बुनियादी अवसंरचनागत सुविधाओं का अभाव है।

- प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी के कारण योजना, बजट और योजना कार्यान्वयन में बाधाएँ आती हैं।

- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के क्षमता निर्माण प्रयासों से इसमें सुधार हुआ है, लेकिन कवरेज अभी भी सीमित है।

- पंचायती राज संस्थाएँ प्रायः राज्य और पार्टी के नेताओं द्वारा राजनीतिक हेर-फेर का शिकार होती हैं, जिससे उनकी स्वायत्तता कमज़ोर होती है।

- पंचायत सचिवों और ज़िला अधिकारियों के माध्यम से प्रशासन का प्रभुत्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णय लेने को प्रतिबंधित करता है।

- ज़िला ग्रामीण विकास एजेंसियों (DRDA) जैसी समानांतर संस्थागत संरचनाएँ संसाधनों और अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं, जिससे प्रशासनिक अक्षमताएँ एवं जवाबदेही में अंतराल उत्पन्न होता है।

ग्राम पंचायतों में डिजिटल परिवर्तन को गति देने वाली प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- SabhaSaar: ग्राम सभा की बैठकों का सटीक, वास्तविक काल में विवरण तैयार करने, पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिये वर्ष 2025 में लॉन्च किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित बैठक सारांश।

- SVAMITVA योजना: ग्रामीण परिवारों को कानूनी भूमि स्वामित्व दस्तावेज़ प्रदान करने, भूमि प्रबंधन, विवाद समाधान और राजस्व संग्रह में सुधार के लिये ड्रोन एवं मानचित्रण तकनीक का उपयोग करती है।

- BharatNet: वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया, भारतनेट (BharatNet) का उद्देश्य सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है, जिसमें 2.14 लाख से अधिक पंचायतें पहले ही जुड़ चुकी हैं, जो ई-शिक्षा, स्वास्थ्य और शासन सेवाओं का समर्थन करती हैं।

- eGramSwaraj: पंचायत गतिविधियों की योजना, बजट और निगरानी के लिये एक व्यापक मंच, जिसे 2.7 लाख से अधिक पंचायतों ने अपनाया है, जो स्थानीय शासन को सुव्यवस्थित करता है।

- मेरी पंचायत ऐप: नागरिकों को पंचायत डेटा तक अभिगम्यता सुनिश्चित करने, योजनाओं पर नज़र रखने और अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाता है, जिससे पारदर्शिता एवं भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।

- ग्राम मानचित्र GIS उपकरण: विकास परियोजनाओं, परिसंपत्ति प्रबंधन और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने के लिये भू-स्थानिक नियोजन में सहायता करता है, जिससे ग्रामीण नियोजन में सुधार होता है।

- मान्यता और पुरस्कार: ई-गवर्नेंस हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार- 2025 में स्थानीय नवाचारों को सम्मानित किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के लिये 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियाँ प्राप्त हुईं, जो ग्राम स्तर पर बढ़ती डिजिटल गति और नवाचार की भावना को दर्शाती हैं।

भारत में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सशक्त बनाने के लिये कौन-से व्यापक उपाय आवश्यक हैं?

- शक्तियों, कार्यों और पदाधिकारियों का पूर्ण अंतरण (3F): राज्यों को ग्यारहवीं अनुसूची के अंतर्गत 29 विषयों को PRI को पूर्ण रूप से अंतरित किया जाना चाहिये, जैसा कि 73वें संशोधन द्वारा अनिवार्य किया गया है।

- पूर्ण कार्यात्मक अंतरण PRI को स्वायत्त निर्णय लेने और स्थानीय विकास की योजना बनाने में सक्षम बनाता है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) के अनुसार, प्रत्येक विषय-वस्तु कानून के अंतर्गत स्थानीय सरकार के प्रत्येक स्तर के लिये कार्यों का स्पष्ट चित्रण होना चाहिये।

- केरल का विकेंद्रीकृत शासन मॉडल सुदृढ़ ग्राम सभाओं के साथ प्रभावी कार्यात्मक अंतरण का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

- वित्तीय स्वायत्तता और संसाधन संग्रहण बढ़ाना: सरकार को कर संग्रह तंत्र, उपयोगकर्त्ता शुल्क और स्थानीय शुल्कों को बढ़ाकर महत्त्वपूर्ण स्वयं के स्रोत राजस्व (ओएसआर) उत्पन्न करने में सक्षम बनाकर PRI को सशक्त बनाना चाहिये।

- बेहतर राजस्व प्रबंधन के लिये समर्थ पंचायत पोर्टल जैसे तकनीकी समाधानों को लागू करना चाहिये।

- प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को प्रशासनिक की लालफीताशाही को कम करने के लिये कुछ कार्यों को मज़बूत और निजीकृत करने की आवश्यकता है।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने यह भी सलाह दी कि राज्य सरकारों को स्थानीय निकायों को (जहाँ भी उपयुक्त हो) सक्षम दिशानिर्देश और संस्थागत सहायता प्रदान करके, विशिष्ट कार्यों को सार्वजनिक या निजी एजेंसियों को आउटसोर्स करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

- ग्राम सभाओं और नागरिक भागीदारी को सुदृढ़ करना: जागरूकता अभियानों के माध्यम से ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना और नियमित बैठकों को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाना सामुदायिक भागीदारी एवं जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

- SabhaSaar जैसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग करके ग्राम सभा की कार्यवाही को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करने से पारदर्शिता और दस्तावेज़ीकरण में वृद्धि होती है।

- महामारी के दौरान शासन की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में महाराष्ट्र की सफलता इसका उदाहरण है।

- क्षमता निर्माण और व्यावसायिक विकास का विस्तार: सभी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को शासन, वित्तीय प्रबंधन और डिजिटल साक्षरता पर व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) का विस्तार करना आवश्यक है।

- राज्य सरकार को प्रशासनिक कमियों को दूर करने और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने के लिये पूर्णकालिक, पेशेवर रूप से प्रशिक्षित पंचायत सचिवों की नियुक्ति करनी चाहिये।

- स्वतंत्र और अच्छी तरह से संसाधन संपन्न राज्य निर्वाचन आयोगों (SEC) को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त, समय पर, स्वतंत्र चुनाव कराने चाहिये।

- भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के लिये नियमित ऑडिट एवं नागरिकों की भागीदारी वाली सतर्कता समितियों को पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों की निगरानी करनी चाहिये।

- वर्ष 2017 में, मेघालय सामुदायिक भागीदारी और लोक सेवा सामाजिक अंकेक्षण अधिनियम के अधिनियमन के साथ, मेघालय कल्याणकारी योजनाओं के लिये सामाजिक अंकेक्षण को अनिवार्य बनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया।

- यह अधिनियम प्रधानमंत्री आवास योजना– ग्रामीण, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सहित 20 से अधिक कल्याणकारी योजनाओं के लिये सामाजिक अंकेक्षण के कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाता है।

- सुरक्षा उपायों के साथ सामाजिक और डिजिटल इन्क्लूज़न को बढ़ावा: निर्वाचित महिला सदस्यों के लिये सख्त कानूनी प्रतिबंधों और संवेदीकरण प्रशिक्षण को लागू करके 'सरपंच पति' प्रवृत्ति की समस्या का समाधान किया जाना चाहिये। (पंचायत मंत्रालय ने यूट्यूब के माध्यम से लैंगिक समानता और पंचायती शासन पर जागरूकता बढ़ाने के लिये ‘पंचायत’ वेब सीरीज़ के साथ भागीदारी की, जो सही दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।)

- महिलाओं और युवाओं की लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देने और स्थायी सामाजिक समावेशन सुनिश्चित करने के लिये मॉडल यूथ ग्राम सभा पहलों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- पारदर्शी, साक्ष्य-आधारित शासन में सहायता के लिये eGramSwaraj, संपत्ति सर्वेक्षण के लिये SVAMITVA और स्थानिक नियोजन के लिये ग्राम मंच जैसे प्लेटफॉर्मों को अपनाकर डिजिटल गवर्नेंस एवं डेटा-संचालित नियोजन का लाभ उठाया जाना चाहिये।

- दक्षता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिये स्थानीय स्तर पर GeM जैसे खरीद पोर्टलों को एकीकृत किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, “भारत की आत्मा उसके गाँवों में बसती है।”

चूँकि 68.84% भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिये सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये पंचायती राज संस्थाओं (PRI) को सशक्त बनाना आवश्यक है। सरकार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से शक्तियों और धन का पूर्ण अंतरण सुनिश्चित करना चाहिये, वित्तीय स्वायत्तता बढ़ानी चाहिये तथा क्षमता निर्माण को सुदृढ़ करना चाहिये। eGramSwaraj जैसे डिजिटल साधनों का लाभ उठाना, ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना और महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना समावेशी, लोकतांत्रिक एवं सतत् ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने में सहायक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “लोकतंत्र की धारा तब सबसे प्रबल होती है जब उसकी स्थानीय शाखाएँ सशक्त होती हैं।” पंचायती राज संस्थाओं को ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र की अपनी पूरी क्षमता के सदुपयोग से रोकने वाली बाधाओं का परीक्षण कीजिये। सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. मॉडल यूथ ग्राम सभा क्या है और इसका क्या महत्त्व है?

स्थानीय स्वशासन में नागरिक साक्षरता और युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिये ग्राम सभा प्रक्रियाओं का एक स्कूल-आधारित अनुकरण शुरू किया गया है; जिसमें चरण-1 के तहत 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से अधिक स्कूल शामिल हैं, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा ज़मीनी स्तर पर सहभागी शासन को स्थापित किया जा रहा है।

प्रश्न 2. भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास पथ को किन कारकों ने प्रेरित किया है?

73वें संशोधन के माध्यम से संवैधानिकरण, महिलाओं/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण, वित्तीय अंतरण (विशेष रूप से 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021-26 के लिये लगभग ₹2.36 लाख करोड़ का अनुदान), डिजिटल उपकरण (जैसे eGramSwaraj– लगभग 2.7 लाख पंचायतों द्वारा अपनाया गया; BharatNet– 2.14 लाख पंचायतें जुड़ीं) और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (RGSA) के तहत क्षमता निर्माण।

प्रश्न 3. पंचायती राज संस्थाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

अपूर्ण कार्यात्मक अंतरण (पंचायत मंत्रालय के 2022 के आँकड़ों के अनुसार अंतरण 35.34% से घटकर 29.18% हो गया), राजकोषीय निर्भरता (पंचायतें स्थानीय स्तर पर लगभग 1% राजस्व संग्रह करती हैं; वर्ष 2017-22 में OSR कुल ₹25,595 करोड़ था, जिसमें 60% दक्षिणी राज्यों से आया), क्षमता अंतराल, ग्राम सभाओं की कम भागीदारी एवं राजनीतिक/प्रशासनिक हस्तक्षेप।

प्रश्न 4. पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिये कौन-से व्यापक उपाय प्रस्तावित किये गए हैं?

पूर्ण 3-F अंतरण (कार्य, पदाधिकारी, निधि) सुनिश्चित करना, OSR (संपत्ति कर, उपयोगकर्त्ता शुल्क; समर्थ जैसे पायलट) को बढ़ावा दें, RGSA का विस्तार करना और सचिवालयों को पेशेवर बनाना, ग्राम सभाओं को पुनर्जीवित करना (मिनटों के लिये सभासार जैसे AI उपकरण), महिलाओं की वास्तविक भागीदारी को बढ़ावा देना तथा सुदृढ़ राज्य निर्वाचन एवं वित्त आयोगों के साथ पूर्वानुमानित, असंबद्ध निधि को संस्थागत बनाना।

प्रश्न 5. कौन-सी डिजिटल पहल पारदर्शिता और स्थानीय नियोजन को बढ़ाती है?

प्रमुख प्लेटफॉर्मों में eGramSwaraj (योजना, बजट), SVAMITVA (डिजिटल भूमि रिकॉर्ड), ग्राम मंच (GIS योजना), मेरी पंचायत (नागरिक अभिगम्यता) और SabhaSaar (AI मीटिंग सारांश) शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व, परिसंपत्ति प्रबंधन एवं साक्ष्य-आधारित स्थानीय शासन में सुधार करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है– (2017)

(a) संघवाद का

(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का

(c) प्रशासकीय प्रत्यायोजन का

(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र का

उत्तर: (b)

प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

1. विकास में जन-भागीदारी

2. राजनीतिक जवाबदेही

3. लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण

4. वित्तीय संग्रहण (फाइनेंशियल मोबिलाइज़ेशन)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. भारत में स्थानीय शासन के एक भाग के रूप में पंचायत प्रणाली के महत्त्व का आकलन कीजिये। विकास परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये पंचायते सरकारी अनुदानों के अलावा और किन स्रोतों को खोज सकती है? (2018)

प्रश्न 2. आपकी राय में, भारत में शक्ति के विकेंद्रीकरण ने ज़मीनी-स्तर पर शासन-परिदृश्य को किस सीमा तक परिवर्तित किया है? (2022)

प्रश्न 3. सुशिक्षित और व्यवस्थित स्थानीय स्तर शासन-व्यवस्था की अनुपस्थिति में 'पंचायतें' और 'समितियाँ' मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएँ बनी रही हैं न कि शासन के प्रभावी उपकरण। समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2015)