भारत में मानसिक स्वास्थ्य का सशक्तीकरण | 16 Sep 2025

यह एडिटोरियल 16/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Court’s nod to mental health as right” पर आधारित है। यह लेख सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2025) मामले के निर्णय का विश्लेषण करता है, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक का दर्जा दिया गया।

प्रिलिम्स के लिये: मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS), किरण हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017

मेन्स के लिये: भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों की वर्तमान स्थिति, भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बढ़ने के प्रमुख कारक, भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल।

जुलाई 2025 के एक ऐतिहासिक निर्णय में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुकदेब साहा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य घटक का दर्जा दिया। यह निर्णय मानसिक स्वास्थ्य को एक धर्मार्थ चिंता से भी अधिक एक संवैधानिक अधिकार बनाता है, जो राज्य एवं संस्थागत उत्तरदायित्व को अनिवार्य बनाता है।

यह न्यायिक मान्यता भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकारों के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की तात्कालिकता को रेखांकित करती है।

मानसिक स्वास्थ्य क्या है?

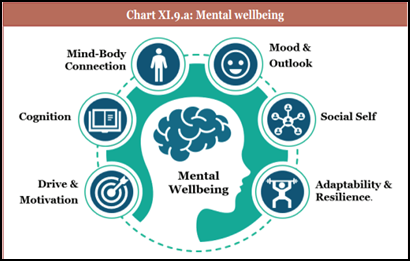

- मानसिक स्वास्थ्य किसी व्यक्ति के भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक/मानसिक एवं सामाजिक कल्याण को संदर्भित करता है। यह दैनिक जीवन में लोगों के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है। यह निर्णय लेने, तनाव प्रबंधन और संबंधों को भी प्रभावित करता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक ऐसी स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों का सामना करने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह सीखने व कार्य करने तथा अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाती है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य परिदृश्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

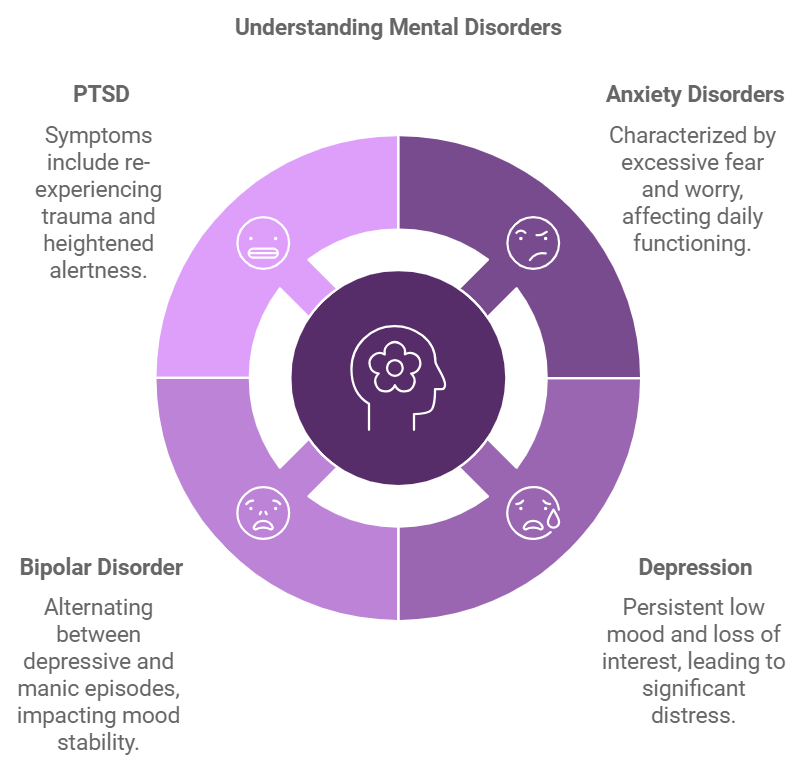

- मानसिक विकारों की व्यापकता:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS) 2015-16, NIMHANS के अनुसार, भारत में 10.6% वयस्क मानसिक विकारों से पीड़ित हैं।

- मानसिक विकारों की आजीवन व्यापकता 13.7% है, जो दर्शाता है कि आबादी के दसवें हिस्से से अधिक लोग किसी न किसी समय मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या का अनुभव कर सकते हैं।

- 15% वयस्कों को मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिये हस्तक्षेप या उपचार की आवश्यकता होती है, जो सुलभ सेवाओं की आवश्यकता को दर्शाता है।

- मानसिक स्वास्थ्य में शहरी-ग्रामीण अंतराल:

- शहरी क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों (6.9%) की तुलना में अधिक व्यापकता (13.5%) दिखाई देती है, जो जीवनशैली, तनाव और जागरूकता में अंतर जैसे कारकों की ओर संकेत करती है।

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का बोझ:

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का भार प्रति 10,000 जनसंख्या पर 2443 दिव्यांगता-समायोजित जीवन वर्ष (DALY) के रूप में आकलन किया जाता है, जो दिव्यांगता या अकाल मृत्यु के कारण नष्ट हुए वर्षों को दर्शाता है।

- वर्ष 2012 और 2030 के दौरान, मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के कारण 1.03 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, जिससे उत्पादकता एवं राष्ट्रीय विकास प्रभावित होगा।

- युवाओं में महामारी के रूप में आत्महत्या:

- 15-29 वर्ष की आयु के भारतीय युवाओं में आत्महत्या मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक बन गई है, जो युवा आबादी में मानसिक स्वास्थ्य संकट की गंभीरता को दर्शाता है।

- भारत की आत्महत्या दर प्रति 100,000 पर 12.6 (WHO 2021 डेटा) है, जो वैश्विक औसत 9.2 से बहुत अधिक है, जो तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता पर बल देता है।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों के बढ़ने के पीछे कौन-से कारक हैं?

- शैक्षणिक दबाव और असफलता का भय:

- भारत की परीक्षा-केंद्रित शिक्षा प्रणाली छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का अत्यधिक दबाव डालती है।

- कठिन परीक्षाएँ, चुनौतीपूर्ण शैक्षणिक धाराएँ और असफलता के प्रति कम सहनशीलता लगातार तनाव एवं मानसिक दबाव को बढ़ाती हैं।

- वर्ष 2019-2023 के दौरान, IIT और NIT जैसे शीर्ष संस्थानों में 98 आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 61% IIT छात्रों ने शैक्षणिक तनाव को इसका मुख्य कारण बताया।

- सामाजिक और पारिवारिक दबाव:

- युवाओं में उच्च बेरोज़गारी हताशा और निराशा उत्पन्न करती है, जिसका मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

- संघर्ष या अपेक्षाओं को पूरा करने में कथित विफलता सीधे तौर पर आत्मघाती व्यवहार से जुड़ी होती है।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आँकड़े बताते हैं कि लगभग 48% युवा आत्महत्याएँ पारिवारिक समस्याओं, प्रेम संबंधों और विवाह-संबंधी तनाव के कारण होती हैं।

- देखभाल तक अपर्याप्त अभिगम्यता:

- अवसाद, चिंता और व्यसन जैसी स्थितियों का प्रायः निदान नहीं हो पाता है।

- पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, अनुपलब्ध या दुर्गम है।

- इंडियन जर्नल ऑफ साइकियाट्री के अनुसार, भारत में प्रति 100,000 लोगों पर केवल 0.75 मनोचिकित्सक हैं, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा प्रति 100,000 पर 3 मनोचिकित्सकों की सिफारिश से काफी कम है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य सेवा में मानव संसाधन की भारी कमी का पता चलता है।

- कलंक और चुप्पी:

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के प्रति सामाजिक कलंक के कारण युवा सहायता लेने से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें कमज़ोर, अस्थिर या ध्यान आकर्षित करने वाला समझे जाने का भय होता है।

- भावनात्मक पीड़ा आंतरिक होती है और प्रायः बहुत देर से पहचानी जाती है।

- भारत में मानसिक विकार वाले लगभग 70% से 92% लोगों को पर्याप्त उपचार नहीं मिल पाता है, जिसका मुख्य कारण जागरूकता की कमी, सामाजिक कलंक और प्रशिक्षित पेशेवरों की कमी है।

- मानसिक स्वास्थ्य नीतियों को अमल में लाने में आने वाली समस्याएँ:

- भारत के नीति-निर्माण में एक आम समस्या आवश्यकता और व्यवहार्यता के बीच का अंतर है।

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014) और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था, लेकिन कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन एवं समय-सीमा में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- मानसिक स्वास्थ्य के लिये ₹93,000 करोड़ की अनुमानित आवश्यकता के बावजूद, सरकारी आवंटन केवल ₹600 करोड़ (2019) और लगभग ₹1,000 करोड़ (नवीनतम बजट) था, जिसमें अधिकांश धनराशि सामुदायिक स्तर की देखभाल के बजाय तृतीयक संस्थानों को निर्देशित कर दी गई थी।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित प्रमुख सरकारी पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (NMHP), 1982:

- मानसिक स्वास्थ्य को सामान्य स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करने के लिये शुरू किया गया।

- ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ने 767 ज़िलों में सेवाओं का विस्तार किया।

- इसमें परामर्श, OPD, आत्महत्या-रोकथाम और 10-बिस्तर वाली इनपेशेंट सुविधाएँ शामिल हैं।

- NIMHANS अधिनियम, 2012:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बंगलुरु को राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया।

- अनुसंधान, शिक्षा और मनोचिकित्सा प्रशिक्षण में भूमिका को सुदृढ़ किया गया।

- दिव्यांगजनों के अधिकार (RPwD) अधिनियम, 2016:

- मानसिक रोग को शामिल करने के लिये दिव्यांगता की परिभाषा का विस्तार किया गया।

- समानता, गरिमा और गैर-भेदभाव सुनिश्चित किया गया।

- दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुरूप।

- मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम, 2017:

- सस्ती और गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य सेवा के अधिकार की गारंटी।

- मानसिक रोग से ग्रस्त व्यक्तियों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा की गई।

- भारत में आत्महत्या को अपराधमुक्त किया गया।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017:

- मानसिक स्वास्थ्य को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी गई।

- प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के साथ एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- मानव संसाधन को सुदृढ़ किया गया तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के माध्यम से सेवाओं का विस्तार किया गया।

- iGOT-दीक्षा प्लेटफॉर्म, 2020:

- डॉक्टरों, नर्सों और स्वयंसेवकों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- ज़मीनी स्तर पर निदान, उपचार और जागरूकता के लिये क्षमता का निर्माण किया गया।

- भारत में मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (2024) के एक भाग के रूप में, मानसिक स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर छात्रों को प्रशिक्षित करने और उन्नत उपचार प्रदान करने के लिये 25 उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई।

- 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य में 47 स्नातकोत्तर विभाग स्थापित/उन्नत किये गए हैं।

- 22 नव स्थापित AIIMS में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की जा रही हैं।

- आयुष्मान भारत एकीकरण: 1.73 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बुनियादी परामर्श, मनोरोग चिकित्सा, चिकित्सक प्रशिक्षण और रेफरल संपर्क प्रदान करते हैं।

- राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (टेली-MANAS), 2022:

- एक निःशुल्क 24×7 मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन शुरू की गई।

- 20 भारतीय भाषाओं में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएँ उपलब्ध हैं।

- अगस्त 2025 तक 25 लाख मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का निपटान किया जाएगा।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार हेतु आगे की क्या राह होनी चाहिये?

- वित्त पोषण और निवेश में वृद्धि:

- मानसिक स्वास्थ्य बजट कुल स्वास्थ्य बजट (वित्त वर्ष 2024-25) का केवल 1% ही रहेगा।

- उपचार की कमी को पूरा करने, अवसंरचना को मज़बूत करने और विशेष रूप से दिहाड़ी मज़दूरों एवं कमज़ोर समूहों के लिये किफायती सेवाएँ सुनिश्चित करने हेतु वित्त पोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है।

- मानव संसाधन क्षमता का निर्माण:

- प्राथमिक देखभाल डॉक्टरों, नर्सों और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को मानसिक रोग की शीघ्र पहचान एवं हस्तक्षेप के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये।

- प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति और उत्कृष्टता केंद्रों के विस्तार के माध्यम से मनोचिकित्सकों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिये।

- सुविधाओं और अभिगम्यता का विस्तार:

- MNREGS जैसे कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये और मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट से जुड़े आर्थिक तनाव को कम करने के लिये अनौपचारिक श्रमिकों हेतु सामाजिक सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- वंचित क्षेत्रों तक पहुँचने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, आपातकालीन देखभाल इकाइयाँ और मोबाइल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ विकसित की जानी चाहिये।

- KIRAN और टेली-MANAS जैसी हेल्पलाइनों का युवाओं के बीच व्यापक प्रचार किया जाना चाहिये। स्कूलों, कॉलेजों और कार्यस्थलों में आपातकालीन परामर्श सेवाओं का बेहतर एकीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- नीति कार्यान्वयन को मज़बूत बनाना:

- राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति (2014) और मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम (2017) का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- साक्ष्य-आधारित नीतिगत निर्णयों के लिये प्रसार, उपचार अंतराल और परिणामों की निगरानी हेतु मज़बूत डेटा प्रणालियाँ स्थापित की जानी चाहिये।

- HIV-AIDS मॉडल से सीख:

- HIV-AIDS के विरुद्ध भारत की लड़ाई ने साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों, सामुदायिक भागीदारी और एक स्वायत्त निकाय (NACO) के महत्त्व को दर्शाया है।

- एक समान स्वतंत्र मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण संसाधनों और हितधारकों का समन्वय कर सकता है।

- जागरूकता और कलंक-मुक्ति को बढ़ावा:

- सहायता मांगने के व्यवहार को सामान्य बनाने के लिये स्कूलों, कॉलेजों और समुदायों में राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिये।

- खुली पारिवारिक चर्चाओं और सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कलंक और शर्म को कम किया जाना चाहिये।

- संकट का सामना कर रहे व्यक्तियों का समर्थन करने के लिये परिवारों, देखभाल करने वालों और सहकर्मी समूहों को सशक्त बनाया जाना चाहिये।

- सहयोग और साझेदारियाँ:

- मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने और सीमांत समुदायों तक अभिगम्यता बनाने के लिये गैर-सरकारी संगठनों (NGO), स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सामुदायिक संगठनों के साथ सहयोग किया जाना चाहिये।

- बनयान (तमिलनाडु), संगथ (गोवा) और सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ एंड पॉलिसी (पुणे) जैसे संगठनों ने नवीन एवं साक्ष्य-आधारित रणनीतियों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के सुझाव:

- स्कूलों में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा: प्रारंभिक हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, चिंता, तनाव और व्यवहार संबंधी समस्याओं से भी निपटने की आवश्यकता है।

- कार्यस्थल मानसिक स्वास्थ्य नीतियाँ: नौकरी के तनाव, लंबे काम के घंटे और थकान का समाधान किया जाना चाहिये।

- डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ: टेली मानस को मज़बूत किया जाना चाहिये, AI-आधारित समाधान अपनाए जाने चाहिये।

निष्कर्ष

मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग मानने वाला सर्वोच्च न्यायालय का वर्ष 2025 का निर्णय भारत के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण में एक ऐतिहासिक कदम है। सतत् विकास लक्ष्य 3.4 के अनुरूप, जिसका उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य संवर्द्धन के माध्यम से गैर-संचारी रोगों से होने वाली अकाल मृत्यु दर को कम करना है, भारत को सुलभ देखभाल, कलंक में कमी, समुदाय-आधारित मॉडल और मज़बूत संकट सहायता प्रणालियों को प्राथमिकता देनी चाहिये। इससे मानसिक स्वास्थ्य को दया अथवा सहानुभूति का विषय न मानकर एक संवैधानिक अधिकार और राष्ट्रीय दायित्व के रूप में स्थापित किया जा सकेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न.“मानसिक स्वास्थ्य को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है।” भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने की चुनौतियों और उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-से मूलतः 'समावेशी शासन' के अंग कहे जा सकते हैं? (2012)

- गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना

- सभी जिलों में प्रभावी जिला योजना समितियाँ संगठित करना

- जन-स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय में बढ़ोतरी करना

- 'दोपहर का भौंजन' योजना का सशक्तिकरण करना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केंवल 2, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न 1. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020)