कपास उत्पादकता मिशन | 30 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:कपास उत्पादकता मिशन, टेक्सटाइल विजन 2030, "5F" दृष्टिकोण, बीटी (बैसिलस थुरिंजिएंसिस) कपास, बोल्गार्ड-II, पीएम मित्र योजना, भारतीय कपास निगम (CCI), डिजिटल कृषि मिशन 2021-25, कॉट-एली मोबाइल एप मेन्स के लिये:कपास उत्पादकता के लिये मिशन की आवश्यकता, कपास क्षेत्र के विकास के लिये सरकारी पहल। |

स्रोत: पीआईबी

चर्चा में क्यों?

भारत की वस्त्र मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने और वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने हेतु सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिये विज़न 2030 के अनुरूप ‘कपास उत्पादकता मिशन’ शुरू किया है।

- भारत के लिये वस्त्र विज़न 2030 का लक्ष्य 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वस्त्र उद्योग निर्मित करके भारत को वैश्विक वस्त्र विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना तथा वर्ष 2030 तक वैश्विक वस्त्र निर्यात को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

कपास उत्पादकता मिशन क्या है?

- परिचय: यह देश में कपास उत्पादन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिये भारत सरकार द्वारा केंद्रीय बजट 2025-26 में शुरू की गई एक पाँच वर्षीय पहल है।

- यह कपास किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा, जो कपड़ा क्षेत्र के लिए सरकार के 5F विज़न- फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन के अनुरूप होगा।

- इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है, साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले कपास की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना है, जो भारत के पारंपरिक कपड़ा उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE) इस मिशन के कार्यान्वयन के लिये नोडल एजेंसी है, तथा वस्त्र मंत्रालय प्रमुख भागीदार है।

- मुख्य उद्देश्य:

- उन्नत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर तथा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास सहित जलवायु-अनुकूल, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करके कपास की उत्पादकता में वृद्धि करना।

- ELS कपास अपने लंबे रेशों, बेहतर मज़बूती, कोमलता और टिकाऊपन के लिये जाना जाता है।

- फाइबर की गुणवत्ता में सुधार के लिये उन्नत प्रजनन तकनीकों और जैव प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करना।

- किसानों को अत्याधुनिक तकनीकों से सुसज्जित करना ताकि वे जलवायु संबंधी तथा कीट-जनित चुनौतियों के प्रति सक्षम और सहनशील बन सकें।

- उन्नत वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर तथा एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास सहित जलवायु-अनुकूल, कीट-प्रतिरोधी और उच्च उपज देने वाली किस्मों को विकसित करके कपास की उत्पादकता में वृद्धि करना।

कपास उत्पादकता मिशन की आवश्यकता के प्रमुख कारण क्या हैं?

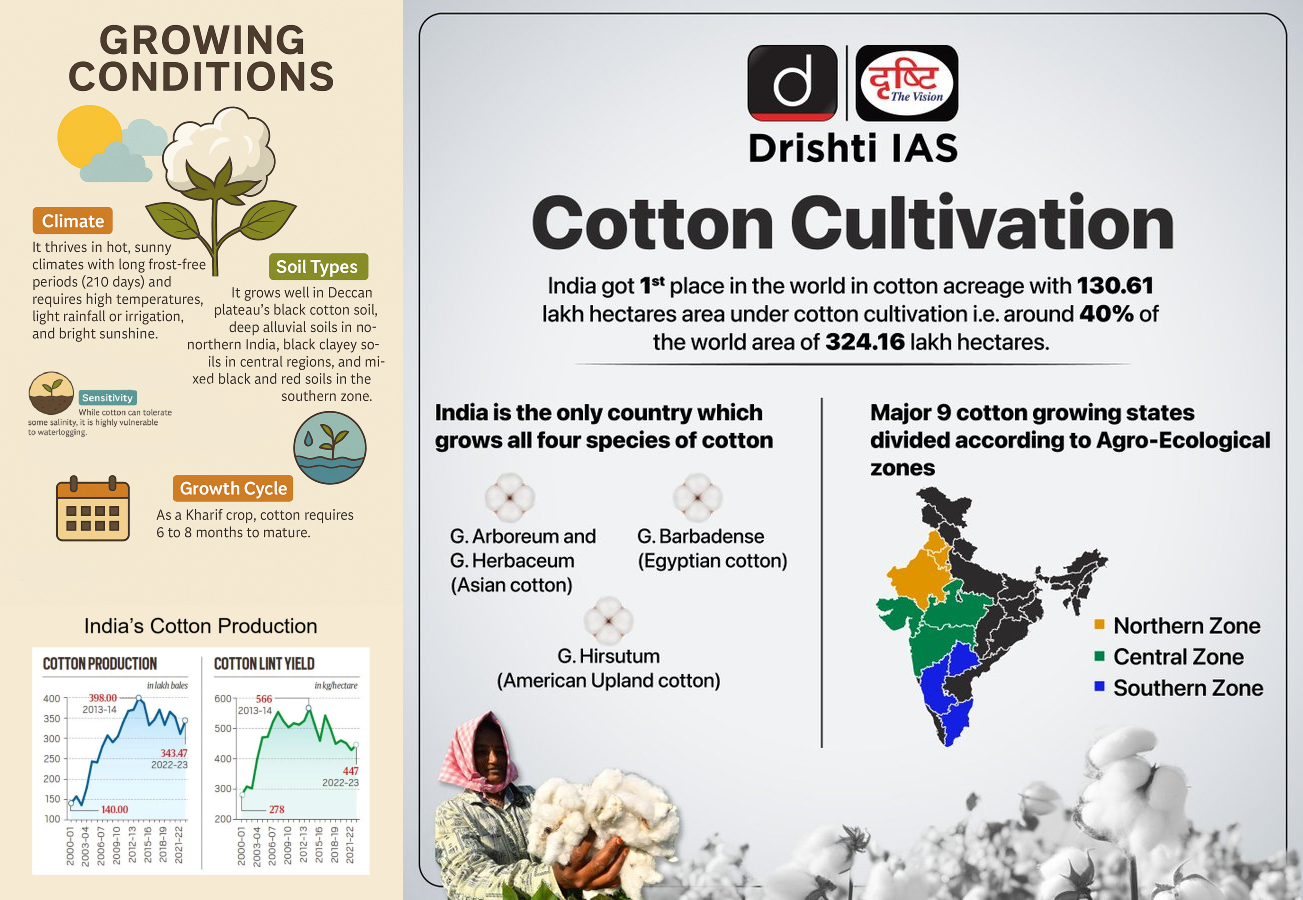

- कम उत्पादकता: कपास की खेती के क्षेत्र में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है, भारत में कुल 130.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर कपास की खेती होती है, जो विश्व के कुल कपास क्षेत्रफल (324.16 लाख हेक्टेयर) का लगभग 40% है।

- हालाँकि उत्पादकता के मामले में भारत विश्व में 39वें स्थान पर है, जहाँ कपास की औसत उपज मात्र 447 किलोग्राम/हेक्टेयर है।

- कपास के आयात पर बढ़ती निर्भरता: भारत में कपास का आयात वर्ष 2023–24 में 518.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 1.04 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। वहीं निर्यात में गिरावट आई है जो वर्ष 2023–24 में 729.4 मिलियन डॉलर था, वह वर्ष 2024–25 में घटकर 660.5 मिलियन डॉलर रह गया।

- सफलता के बाद ठहराव: हालाँकि भारत में बीटी (बैसिलस थुरिंजिएंसिस) कपास और बोल्गार्ड-II तकनीक की सफलता देखी गई है, लेकिन वर्ष 2006 के बाद से अब तक कोई नया जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) कपास वैरायटी मंज़ूरी नहीं दी गई है।

- संक्रमण: कपास उत्पादन में गिरावट मुख्य रूप से पिंक बॉलवर्म (PBW) के बढ़ते संक्रमण के कारण है।

- प्रारंभ में, Bt कपास ने कीट नियंत्रण में प्रभावी भूमिका निभाई, लेकिन समय के साथ-साथ पिंक बॉलवर्म (Pink Bollworm - PBW) ने Bt प्रोटीन के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली।

- वैश्विक बाज़ारों में खोए हुए अवसर: अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश, जहाँ जैव-प्रौद्योगिकी (Biotech) का व्यापक उपयोग होता है, आज उन निर्यात बाजारों पर कब्ज़ा कर रहे हैं जिन पर कभी भारत का प्रभुत्त्व था।

भारत में कपास की खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- कपास: कपास एक नरम और फूला हुआ मुख्य रेशेदार फसल है, जो अपने बीजों के चारों ओर बने गुच्छे (बोल) में उगती है।

- उत्तर भारत में कपास की बुवाई अप्रैल और मई के बीच की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में मानसून के मौसम के कारण इसकी बुवाई का मौसम थोड़ा देर से होता है।

- उत्पादन: भारत कपास की खेती के क्षेत्रफल में दुनिया में पहले स्थान पर है और यह विश्व के कुल कपास उत्पादन क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा है। भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र निम्नलिखित हैं:

- भारत कपास उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। वर्ष 2022-23 में भारत का अनुमानित उत्पादन 343.47 लाख बेल (5.84 मिलियन मीट्रिक टन) था, जो विश्व कपास उत्पादन का लगभग 23.83% हिस्सा है।

- भारत कपास की उत्पादकता (यील्ड) में विश्व में 39वें स्थान पर है, जो अमेरिका, चीन और ब्राज़ील जैसे देशों से काफी पीछे है।

- भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उपभोक्ता है, जो 2023 में विश्व कपास खपत का लगभग 22.24% हिस्सा रखता है। भारत की कपास खपत में से केवल 10% से भी कम हिस्सा कपड़ा उद्योग द्वारा आयातित होता है।

- इसकी खेती को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक:

- कपास 43°C तक का तापमान सहन कर सकता है लेकिन 21°C से कम तापमान हानिकारक है।

- कपास की अच्छी वृद्धि के लिये लगभग 210 बिना हिमपात वाले दिन और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है।

- फलों के बनने की अवधि के दौरान गरम दिन और ठंडी रातें, जिनमें तापमान में बड़ा फर्क होता है, कपास के गुच्छे (बोल) और रेशों के बेहतर विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

- कपास विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में उगाई जाती है, जिसमें उत्तरी क्षेत्र में अच्छी जल निकासी वाली गहरी जलोढ़ मिट्टी, मध्य भारत की काली चिकनी (चिकनी-दार) मिट्टी तथा दक्षिण भारत की काली तथा मिश्रित मिट्टी शामिल हैं।

- कपास लवणता के प्रति अर्द्ध-सहिष्णु है और जलभराव के प्रति संवेदनशील होती है। यह हल्की, अच्छी जलनिकासी वाली मिट्टी को प्राथमिकता देती है, जो नमी को बनाए रख सके।

कपास क्षेत्र के विकास के लिये भारत की पहल

भारत को कपास के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये कौन-कौन से कदम आवश्यक हैं?

- अनुसंधान एवं जैव-प्रौद्योगिकी अनुमोदन में तेज़ी लाना: पिंक बॉलवर्म (PBW) के प्रतिरोध से निपटने के लिये अगली पीढ़ी की जीएम कपास (Bt 3.0, खरपतवार-प्रतिरोधी गुण, RNAi तकनीक) को शीघ्र अनुमोदन देना आवश्यक है।

- ब्राज़ील और अमेरिका जैसे देशों ने उन्नत जैव-प्रौद्योगिकी तकनीकों को अपनाकर 1,500 किग्रा/हेक्टेयर से अधिक उत्पादकता हासिल की है।

- एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल (ELS) कपास को बढ़ावा देना: प्रीमियम MSP, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण ELS कपास की व्यापकता बढ़ाने और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को मज़बूत करने के लिये अत्यंत आवश्यक हैं।

- कृषि निर्यात नीति (2018) ने निर्यातोन्मुख किस्मों के उत्पादन पर विशेष ज़ोर दिया था।

- समेकित कीट एवं कृषि प्रबंधन (Integrated Pest and Farm Management): इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट (IPM) को बड़े पैमाने पर अपनाएँ और गुलाबी सुंडी (PBW) की क्षेत्र-आधारित रोकथाम के लिये फेरोमोन ट्रैप, स्टेराइल मेल टेक्निक्स तथा फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन) का उपयोग करना।

- ICAR-CICR द्वारा विकसित PBW प्रबंधन प्रोटोकॉल के महाराष्ट्र में सफल परिणाम प्राप्त हुए।

- बाज़ार और निर्यात प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना: “कस्तूरी कॉटन इंडिया” ब्रांड के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और स्थिरता को वैश्विक बाज़ारों में प्रचारित करना।

- कपास गुणवत्ता परीक्षण केंद्र तथा क्लस्टर आधारित वस्त्र पार्क (PM-MITRA) को प्रोत्साहित करना।

- डिजिटल कपास पारिस्थितिकी तंत्र: AI-संचालित कीट अलर्ट, उपज निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग, और ट्रेसेबिलिटी के लिये ब्लॉकचेन कपास मूल्य शृंखला का आधुनिकीकरण कर सकते हैं।

- डिजिटल कृषि मिशन 2021-25 कृषि में उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का समर्थन करता है।

- जलवायु-स्मार्ट कपास की खेती: उत्पादकता बढ़ाने और लागत घटाने के लिये सूक्ष्म सिंचाई (माइक्रो-इरिगेशन), जैविक खेती तथा सटीक पोषक तत्व प्रबंधन (प्रिसीजन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट) को अपनाएँ।

- अशोक दलवाई समिति ने जल संकट से निपटने के लिये जलवायु-अनुकूल कृषि अभ्यासों को अपनाने की सिफारिश की है।

निष्कर्ष:

यदि इस मिशन को तत्परता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लागू किया जाए, तो यह न केवल कपास की उत्पादकता में वृद्धि कर सकता है, बल्कि आयात पर निर्भरता को भी कम कर सकता है, निर्यात को पुनर्जीवित कर सकता है, किसानों की आय बढ़ा सकता है तथा पूरी कपास मूल्य शृंखला को हरित बना सकता है। यह सीधे तौर पर SDG-2: शून्य भूख और उत्पादकता में वृद्धि, SDG-8: उचित कार्य और आर्थिक विकास, SDG-9: नवाचार और बुनियादी ढाँचे का विकास, सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: कपास उत्पादकता मिशन, भारत की वस्त्र मूल्य शृंखला को सुदृढ़ करने की एक रणनीतिक पहल है। टेक्सटाइल विज़न 2030 के संदर्भ में इस मिशन के प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यान्वयन रणनीति पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न(PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में कौन-कौन-से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्रक (रियल सेक्टर) का निर्माण करते हैं? (2022)

नीचे दिये कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारत में अत्यधिक विकेंद्रीकृत सूती वस्त्र उद्योग के कारकों का विश्लेषण कीजिये। (2013) |