अंतर-पीढ़ीगत समानता और लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण | 13 Nov 2025

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन की संरक्षण स्थिति की समीक्षा की और विलुप्ति के कगार पर पहुँची प्रजातियों की रक्षा के संदर्भ में अंतर-पीढ़ीगत समानता जैसे पश्चिमी सिद्धांतों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाया तथा जैवविविधता शासन में पर्यावरण-केंद्रित (Eco-Centric) दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत क्या है?

- परिचय: यह विचार है कि प्रत्येक पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने और उनका आनंद लेने का अधिकार है तथा भावी पीढ़ियों के लिये उन्हें संरक्षित करने की ज़िम्मेदारी भी है।

- यह दृष्टिकोण पर्यावरण को एक साझी धरोहर मानता है, न कि ऐसा संसाधन जिसे एक पीढ़ी अगली पीढ़ी के हितों की अनदेखी करते हुए समाप्त कर दे।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता: यह सिद्धांत कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में अंतर्निहित है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) और जैवविविधता पर कन्वेंशन, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन शामिल हैं।

- यह स्टॉकहोम घोषणा (1972) और रियो घोषणा (1992) जैसी आधारभूत वैश्विक घोषणाओं में भी दिखाई देता है, जो पर्यावरण शासन में इसकी दीर्घकालिक स्वीकार्यता को उजागर करता है।

- जैवविविधता और स्थिरता में भूमिका: कुनमिंग -मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता ढाँचा पर्यावरणीय निर्णयों में युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करके इस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है।

अंतर-पीढ़ीगत समानता के सिद्धांत पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी

- सिद्धांत का मानव-केंद्रित स्वरूप: न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि अंतर-पीढ़ीगत समानता का सिद्धांत मानव-केंद्रित (Anthropocentric) है, क्योंकि यह मुख्यतः भविष्य की मानव पीढ़ियों के हित में संसाधनों के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह सिद्धांत प्रकृति को केवल एक संसाधन के रूप में देखता है, जिसे अगली पीढ़ियों को सौंपा जाना है और इस प्रकार यह प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्रों के मानव उपयोग से परे उनके अंतर्निहित मूल्य (Intrinsic Value) की उपेक्षा करता है।

- लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये सीमित संरक्षण: न्यायालय ने यह भी देखा कि यह सिद्धांत तब कमज़ोर संरक्षण प्रदान करता है जब कोई प्रजाति पहले से ही विलुप्ति के कगार पर हो।

- इससे जैवविविधता कानूनों में इसकी उपयोगिता सीमित हो जाती है, विशेष रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (GIB) और लेसर फ्लोरिकन जैसी अति संकटग्रस्त प्रजातियों के संदर्भ में।

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

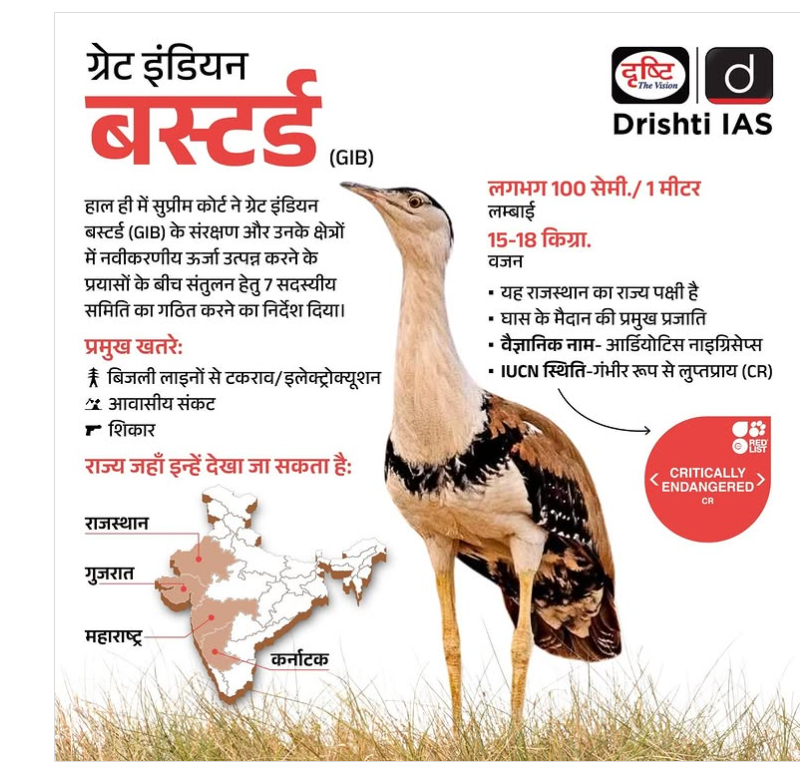

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

- परिचय: ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय घासस्थल पक्षी है। यह भारत में पाई जाने वाली चार बस्टर्ड प्रजातियों में से एक है, जिसमें लेसर फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन और मैकक्वीन बस्टर्ड भी शामिल हैं।

- फ्रंटल विज़न के अभाव के कारण GIB की विद्युत लाइनों से टकराने की अधिक संभावना रहती है।

- वितरण और आवास: यह भारत और पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में पाया जाता है। यह शुष्क और अर्द्ध-शुष्क घास के मैदानों, काँटेदार झाड़ियों तथा खेती वाले क्षेत्रों के साथ मिश्रित लंबी घास वाले खुले परिदृश्यों में रहता है।

- भारत में इसका मुख्य आवास राजस्थान है, जबकि कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में यह अपेक्षाकृत कम संख्या में पाया जाता है।

- प्रजनन और व्यवहार: प्रजनन अवधि में नर आमतौर पर अकेले रहते हैं, जबकि इस अवधि के बाहर वे झुंड में रह सकते हैं।

- पारिस्थितिकी महत्त्व: GIB एक संकेतक प्रजाति है तथा यह पक्षी चरागाह पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य का परिचायक है। इनकी संख्या में कमी स्थानीय घास के मैदानों के क्षरण का संकेतक है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN रेड लिस्ट (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)।

- CITES (परिशिष्ट 1)

- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS) (परिशिष्ट I)।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अनुसूची I)।

- लगभग 70 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बंदी अवस्था या कैद में हैं, जबकि लगभग 150 अपनी प्राकृतिक आवास स्थलों में रह रहे हैं।

- खतरे: कृषि, खनन और बुनियादी ढाँचे से इनके अधिवास की क्षति के साथ विद्युत लाइनों से टकराव (मृत्यु दर का प्रमुख कारण) इनके लिये प्रमुख खतरा है।

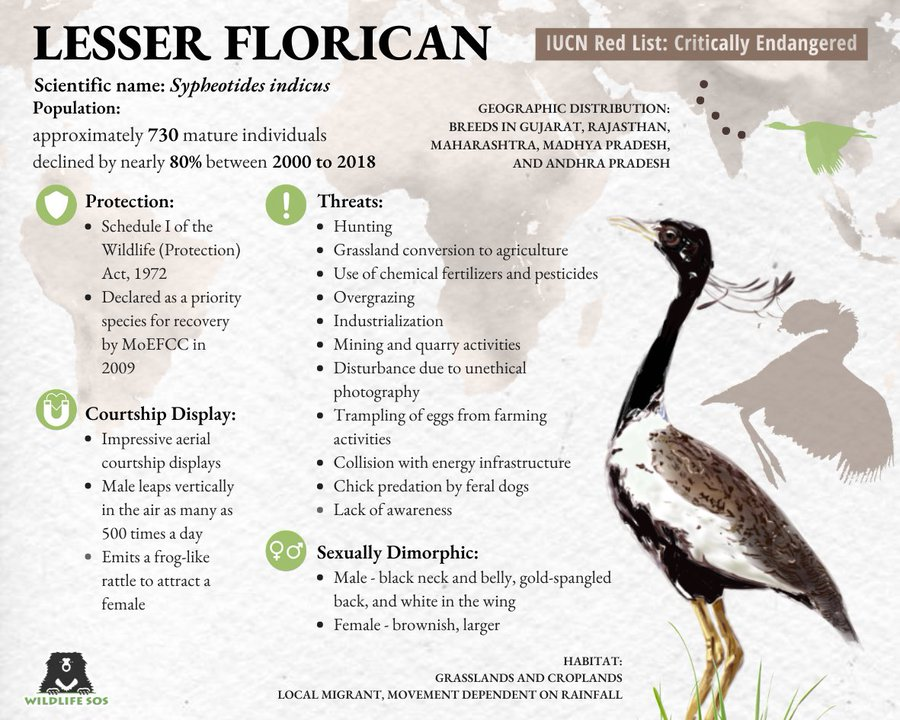

लेसर फ्लोरिकन

- परिचय: लेसर फ्लोरिकन बस्टर्ड परिवार का सबसे छोटा पक्षी है। इसका शरीर छोटा होता है, चोंच और पैर लंबे होते हैं।

- वितरण और आवास: गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में प्रजनन।

- वे उत्पादक निचले घास के मैदानों (250 मीटर से नीचे), बिखरे हुए झाड़ियों वाले शुष्क घास के मैदानों और कभी-कभी कपास और बाजरा के खेतों में पाए जाते हैं।

- यह नेपाल के तराई क्षेत्र में गर्मियों में आने वाला एक दुर्लभ पक्षी है।

- संरक्षण स्थिति: IUCN लाल सूची (गंभीर रूप से संकटग्रस्त)

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची I)

- CITES (परिशिष्ट II)

जैव विविधता संरक्षण के लिये सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिशें क्या हैं?

- पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की ओर बदलाव: टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ (2012) मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण-केंद्रित दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहा कि संविधान में सभी जीवित प्राणियों के लिये करुणा की अपेक्षा की गई है और प्रजातियों का मानव उपयोग से परे आंतरिक मूल्य है।

- न्यायालय ने मानव-केंद्रित सोच से पर्यावरण-केंद्रित सोच की ओर कदम बढ़ाने का आग्रह किया।

- संकटग्रस्त प्रजातियों के लिये मज़बूत संरक्षण: इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जैसी प्रजातियों के लिये केंद्रित और विज्ञान-आधारित संरक्षण उपाय लागू करने की अपील की गई है।

- निष्पक्ष व्यवहार का दायरा पशुओं तक बढ़ाया जाएँ: एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बनाम नागराजा (2014) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार पशुओं पर भी लागू होता है, जिससे उनके कल्याण की रक्षा करने के संवैधानिक दायित्व को बल मिलता है।

- न्यायालय ने यह भी आग्रह किया कि पर्यावरण और वन्यजीव संबंधी कानूनों की व्याख्या इस प्रकार की जाएँ कि वे दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन तथा सतत् संरक्षण का समर्थन करें।

निष्कर्ष

सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर दिया कि विलुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण के लिये मानव-केंद्रित सिद्धांतों के बजाय पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। न्यायालय ने पुनः पुष्टि की कि लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा करना एक संवैधानिक और पारिस्थितिकीय दायित्व है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिये अंतर-पीढ़ीगत समता सिद्धांत की सीमाओं की समीक्षा कीजिये। इसके विकल्प के रूप में कानूनी और नीतिगत उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

- अंतर-पीढ़ीगत समता क्या है?

अंतर-पीढ़ीगत समता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक पीढ़ी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकती है, लेकिन उसे भविष्य की पीढ़ियों के लिये इनका संरक्षण करना आवश्यक है। - सर्वोच्च न्यायालय ने लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये अंतर-पीढ़ीगत समता को अपर्याप्त क्यों माना?

न्यायालय ने कहा कि यह सिद्धांत मूल रूप से मानव-केंद्रित है अर्थात् यह पीढ़ियों के बीच मानव कल्याण पर केंद्रित है और तब सीमित संरक्षण प्रदान करता है जब किसी प्रजाति को तत्काल, प्रजाति-विशिष्ट और पारिस्थितिकीय हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। - ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और फ्लोरिकन के संरक्षण के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने कौन-से व्यावहारिक उपाय सुझाए?

न्यायालय ने पारिस्थितिकीय केंद्रित नीति पर ज़ोर दिया जैसे मज़बूत आवास संरक्षण, वैज्ञानिक आधार पर पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम (जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग शामिल है), अवसंरचना सुधार (विद्युत् की लाइनों को भूमिगत करना या उनका पुन: मार्ग निर्धारण) और संरक्षण निर्देशों का समय पर क्रियान्वयन करना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? (2012)

(a) भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा

(b) कश्मीरी महामृग, चीतल, नील गाय और भारतीय सारंग

(c) हिम तेंदुआ, अनूप मृग, रीसस बंदर और सारस (क्रेन)

(d) सिंहपुच्छी मेकाक, नील गाय, हनुमान लंगूर और चीतल

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत के 'मरु राष्ट्रीय उद्यान' के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं ? (2020)

1. यह दो ज़िलों में विस्तृत है।

2. उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है।

3. यह 'ग्रेट इंडियन बस्टर्ड' के प्राकृतिक आवासों में से एक है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1,2 और 3

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. भारत में जैव विविधता किस प्रकार अलग-अलग पाई जाती है? वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण में जैव विविधता अधिनियम, 2002 किस प्रकार सहायक है? (2018)