भारत-आसियान संबंधों का नया युग | 20 Aug 2025

प्रिलिम्स के लिये: हिंद-प्रशांत क्षेत्र, आसियान, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मुक्त व्यापार समझौता, रणनीतिक साझेदारी से व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक।

मेन्स के लिये: भारत और आसियान के बीच सहयोग के क्षेत्र, भारत के लिये हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र का महत्त्व, हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रिय भागीदारी में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

चीन की बढ़ती आक्रामकता, अमेरिका की रणनीतिक पुनर्संरेखण प्रक्रिया और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की अनिश्चितताओं के बीच आसियान की भूमिका लगातार महत्त्वपूर्ण होती जा रही है। भारत के लिये, यह एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का आधार बना हुआ है, जैसा कि वर्ष 2018 के शांगरी-ला डायलॉग में भी रेखांकित किया गया, जो एक स्वतंत्र, खुला, समावेशी और लचीले हिंद-प्रशांत क्षेत्र को प्रोत्साहित करता है।

आसियान भारत के लिये क्या अवसर प्रदान करता है?

- आर्थिक और व्यापारिक अवसर: आसियान, जिसकी जनसंख्या 65 करोड़ है और सकल घरेलू उत्पाद (GDP) 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है, भारत के लिये एक प्रमुख आर्थिक और व्यापारिक साझेदार है।

- द्विपक्षीय व्यापार 122.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर (2023–24) तक पहुँच गया है, जो भारत के वैश्विक व्यापार का 11% है।

- सिंगापुर भारत का सबसे बड़ा आसियान व्यापार साझेदार और छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार (वित्त वर्ष 2024-25) है, जिसकी भारत के कुल व्यापार में लगभग 3% हिस्सेदारी है और यह 14.94 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत भी है।

- आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते (AIFTA) का पूर्ण उपयोग और आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौता (AITIGA) का अंतिम रूप देने से व्यापार और निवेश को और प्रोत्साहन मिल सकता है।

- रक्षा सहयोग: भारत धीरे-धीरे एक विश्वसनीय रक्षा साझेदार के रूप में उभर रहा है, और आसियान देशों को सैन्य हार्डवेयर एवं प्रौद्योगिकी प्रदान कर रहा है।

- महत्त्वपूर्ण सौदे, जैसे कि फिलिपींस को ब्रह्मोस क्रूज़ मिसाइल प्रणाली की बिक्री, रणनीतिक सहयोग के नए चरण का संकेत देते हैं।

- भारत की सहायता में प्रशिक्षण, रखरखाव और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना भी शामिल है, जिससे विभिन्न आसियान सदस्य देशों की सशस्त्र सेनाओं को आधुनिक बनाने में मदद मिलती है, उनकी रक्षा क्षमताओं को मज़बूत किया जाता है और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

- रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी सहभागिता: क्षेत्रीय तनावों के बीच आसियान एक रणनीतिक संतुलन प्रदान करता है, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को मज़बूत करता है तथा आसियान की केंद्रीयता का समर्थन करता है।

- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान समुद्री मंच और संयुक्त अभ्यासों जैसे आसियान-भारत समुद्री अभ्यास (दक्षिण चीन सागर, 2023) के माध्यम से सहभागिता करता है।

- सहयोग में समुद्री डकैती विरोधी उपाय, आपदा प्रबंधन और भारत के सागर सिद्धांत के अनुरूप नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देना शामिल है।

- कनेक्टिविटी और अवसंरचना एकीकरण: भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा कलादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजनाएँ क्षेत्रीय भौतिक कनेक्टिविटी और एकीकरण को सुदृढ़ करने के लिये तैयार हैं। साथ ही, ये पहल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित करेंगी, जिससे यह क्षेत्रीय व्यापार का केंद्र बन सकेगा।

- 5G, साइबर सुरक्षा तथा आसियान स्मार्ट सिटीज़ नेटवर्क (ASCN) में भारत की भागीदारी जैसी डिजिटल पहलें तकनीकी और आर्थिक संबंधों को और मज़बूत करती हैं।

- ये प्रयास चीन की बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प प्रस्तुत करते हैं तथा क्षेत्र में आर्थिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देते हैं।

- प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग: भारत-आसियान सहयोग का विस्तार सूचना प्रौद्योगिकी (IT), फिनटेक, ई-कॉमर्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और स्टार्ट-अप्स (आसियान-भारत स्टार्ट-अप फेस्टिवल के माध्यम से) तक है, जिसे आसियान-भारत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास कोष का समर्थन प्राप्त है।

- ऊर्जा संसाधनों, सौर एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी तथा अर्द्धचालकों में सहयोग ऊर्जा सुरक्षा और सतत् विकास को सुदृढ़ करता है, जिस पर वर्ष 2022 में आसियान-भारत उच्च-स्तरीय नवीकरणीय ऊर्जा सम्मेलन द्वारा प्रकाश डाला गया है।

- सांस्कृतिक एवं जन संबंध: भारत-आसियान के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध कलाकार शिविर, संगीत महोत्सव और विश्वविद्यालयों के नेटवर्क (2022) जैसी पहलों के माध्यम से सॉफ्ट पावर को सुदृढ़ करते हैं, जिससे शैक्षणिक और सामाजिक संबंधों को बल मिलता है।

- आसियान एकीकरण पहल कार्य योजना-IV तथा उत्कृष्टता केंद्रों में भारत की भागीदारी नवाचार, कनेक्टिविटी और सतत् विकास को प्रोत्साहित करती है।

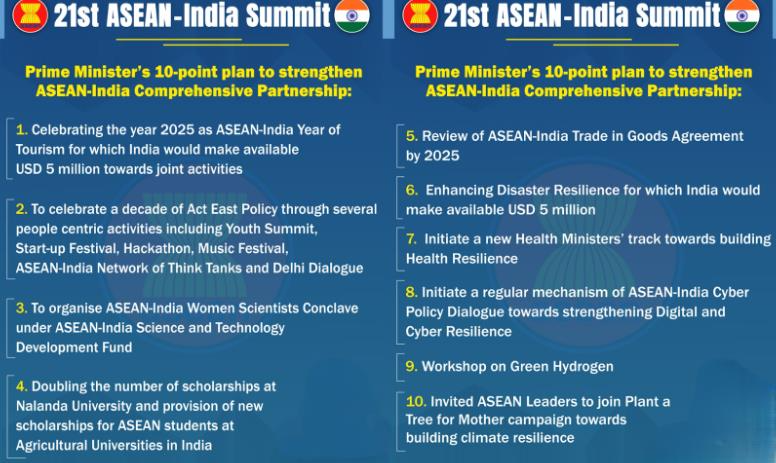

- वर्ष 2025 को भारत-आसियान पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया गया है, जिसमें युवा शिखर सम्मेलन, स्टार्ट-अप महोत्सव जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं।

- साथ ही, इंडोनेशिया का रामायण बैले और थाईलैंड का अयुत्थाया (जिसे “थाईलैंड की अयोध्या” कहा जाता है) साझा सांस्कृतिक धरोहर को प्रतिबिंबित करते हैं।

भारत और आसियान के बीच तनाव के क्षेत्र कौन-से हैं?

- व्यापार असंतुलन एवं RCEP से पृथक होना: भारत का आसियान के साथ व्यापार घाटा तेज़ी से बढ़ा है, जो वर्ष 2016–17 में 9.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2024–25 में 45.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इसका प्रमुख कारण निर्यात वृद्धि की तुलना में आयात में तेज़ वृद्धि है।

- बाज़ार पहुँच, टैरिफ असमानता और अनुचित व्यापार प्रथाओं से जुड़ी चिंताओं को दूर करने हेतु भारत आसियान-भारत वस्तु व्यापार समझौते (AITGA) की समीक्षा कर रहा है।

- इससे पूर्व, भारत वर्ष 2019 में आसियान बाज़ारों के ज़रिये चीनी वस्तुओं के बढ़ते आयात को रोकने के लिये RCEP से अलग हुआ, जबकि आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौते पर पुनर्विचार की प्रक्रिया धीमी और सीमित रही है।

- कनेक्टिविटी परियोजनाओं में विलंब: IMT त्रिपक्षीय राजमार्ग और KMMT परियोजना जैसी परियोजनाएँ वित्तपोषण, सुरक्षा और नौकरशाही संबंधी विलंब से जूझ रही हैं। इसका प्रतिकूल प्रभाव व्यापार, निवेश तथा लोगों के बीच संबंधों पर पड़ता है और इससे भारत की क्षेत्रीय विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

- सीमित रक्षा सहयोग एवं भिन्न रणनीतियाँ: आसियान की सुरक्षा प्राथमिकताओं में विविधता और चीन पर उसकी आर्थिक निर्भरता (वर्ष 2023–24 में आसियान-चीन व्यापार 702 अरब अमेरिकी डॉलर बनाम आसियान-भारत व्यापार 122.67 अरब अमेरिकी डॉलर) रक्षा सहयोग को सीमित करती है। चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंधों के कारण आसियान देश उसे सैन्य या रणनीतिक रूप से चुनौती देने में अनिच्छुक हैं। परिणामस्वरूप, भारत के हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण को केवल आंशिक समर्थन प्राप्त होता है।

- आसियान देशों में भी राजनीतिक रूप से भिन्नता है, जहाँ वियतनाम और फिलीपींस भारत की खुली एवं समावेशी हिंद-प्रशांत दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं, जबकि कंबोडिया तथा अन्य देश तटस्थता को प्राथमिकता देते हैं।

- इसके अलावा, म्याँमार के राजनीतिक संकट के प्रति भारत और आसियान के दृष्टिकोण में भिन्नता है, जहाँ भारत सीमा तथा संपर्क कारणों से सैनिक शासकों के साथ व्यावहारिक संबंध बनाए रखता है, जबकि आसियान पाँच सूत्री सहमति के माध्यम से कूटनीतिक संबंध बनाए रखता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है।

- डिजिटल व्यापार और डेटा शासन की चुनौतियाँ: डिजिटल व्यापार, फिनटेक और डेटा शासन में नियामक असंगतियाँ भारत-आसियान सहयोग को धीमा करती हैं।

- जहाँ आसियान एक उदार डिजिटल व्यापार प्रणाली का समर्थन करता है, वहीं भारत डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत डेटा संप्रभुता लागू करता है।

आसियान के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित करने हेतु भारत क्या रणनीति अपना सकता है?

- कनेक्टिविटी बढ़ाना (भौतिक + डिजिटल): समुद्री संपर्क, हवाई मार्ग और डिजिटल अवसंरचना को बढ़ाने के लिये IMT ट्रिलैटरल हाइवे तथा KMMT परियोजना जैसे प्रोजेक्ट्स को तेज़ी से लागू करना।

- आसियान साझेदारों के साथ आपसी मान्यता समझौते, इंटरऑपरेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म तथा पायलट प्रोजेक्ट्स लागू करना, जिससे भारत की डेटा संप्रभुता (डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत) और आसियान के उदार डिजिटल व्यापार प्रणाली के बीच संतुलन बना रहे।

- भारत–सिंगापुर UPI लिंकेज (2023) जैसी द्विपक्षीय पहलों को क्षेत्रीय डिजिटल भुगतान ढाँचे में विस्तारित किया जाना चाहिये।

- समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था/ब्लू इकोनॉमी: भारत और आसियान को नौसेना अभ्यास तथा समुद्री डकैती गश्त से परे समुद्री सहयोग को मज़बूत करना चाहिये, जिसके लिये अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस, लॉजिस्टिक्स व MRO समर्थन को बढ़ाना तथा आतंकवाद, मादक पदार्थ तस्करी एवं मानव तस्करी जैसे गैर-पारंपरिक खतरों का सामना करना आवश्यक है।

- ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में, समुद्री प्रौद्योगिकी, अपतटीय नवीकरणीय ऊर्जा तथा सतत् मत्स्य पालन के संदर्भ में की गई संयुक्त पहलें अवैध, गैर-सूचित एवं अविनियमित (IUU) मत्स्यग्रहण का मुकाबला कर सकती हैं और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकती हैं।

- स्थिरता, अनुकूलन और विकास भागीदारी: जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को मज़बूत करना।

- भारत महत्त्वपूर्ण तकनीकों में आपूर्ति शृंखला विविधीकरण पहलों की शुरुआत कर सकता है तथा क्षेत्रीय अनुकूलन बढ़ाने के लिये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और संधारणीय कृषि मॉडल का संयुक्त विकास कर सकता है।

- संस्थागत और जनता-केंद्रित सहभागिता को मज़बूत करना: एशिया शिखर सम्मेलन (EAS), आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF), ADMM-प्लस जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करके रणनीतिक संवाद को सशक्त करना।

- क्वाड–आसियान सहयोग को एकीकृत करना, ट्रैक-1.5 संवाद, छात्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को संस्थागत बनाना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिये लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।

- वर्ष 2025 को आसियान-भारत पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित करना, यात्रा और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने का एक उत्कृष्ट अवसर है।

- क्वाड–आसियान सहयोग को एकीकृत करना, ट्रैक-1.5 संवाद, छात्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक आदान-प्रदान को संस्थागत बनाना तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को सुदृढ़ करने के लिये लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करना।

- धारणीयता में अंतरिक्ष क्षेत्र: भारत, आसियान के साथ अपने अंतरिक्ष सहयोग को लेन-देन आधारित स्तर से बढ़ाकर एक रणनीतिक साझेदारी में बदल सकता है, इसके लिये एक समर्पित "धारणीयता में अंतरिक्ष क्षेत्र (Space for Sustainability)" कार्यक्रम की अगुवाई कर सकता है।

- साउथ एशिया सैटेलाइट (GSAT-9) की सफलता को आधार बनाते हुए, भारत को अपने अंतरिक्ष कूटनीति को आसियान तक बढ़ाना चाहिये और धारणीयता के लिये एक समर्पित क्षेत्रीय उपग्रह लॉन्च करना चाहिये।

- यह मिशन फसल निगरानी, समुद्री प्रदूषण की ट्रैकिंग और आपदा चेतावनी प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण डेटा प्रदान कराएगा, जिससे भारत की दक्षिण-पूर्व एशिया में एक विश्वसनीय तथा कम-लागत वाले अंतरिक्ष साझेदार के रूप में भूमिका मज़बूत होगी।

- साउथ एशिया सैटेलाइट (GSAT-9) की सफलता को आधार बनाते हुए, भारत को अपने अंतरिक्ष कूटनीति को आसियान तक बढ़ाना चाहिये और धारणीयता के लिये एक समर्पित क्षेत्रीय उपग्रह लॉन्च करना चाहिये।

आसियान

- परिचय: आसियान (दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ) एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1967 में बैंकॉक, थाईलैंड में हुई थी।

- इसमें 10 सदस्य देश हैं: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्याँमार और कंबोडिया।

- उद्देश्य: आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना तथा सदस्य देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करना।

- भारत-आसियान संबंध: आसियान के साथ भारत का औपचारिक जुड़ाव वर्ष 1992 में एक क्षेत्रीय संवाद साझेदार के रूप में शुरू हुआ, और वर्ष 1995 में एक संवाद साझेदार बन गया।

- यह संबंध वर्ष 2012 में रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत हुआ तथा वर्ष 2022 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक उन्नयन किया गया।

हिंद-प्रशांत क्षेत्र

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र भारतीय महासागर तथा पश्चिमी/मध्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है, जिसमें विविध संस्कृतियाँ, पारिस्थितिक तंत्र तथा भारत, चीन, जापान और अमेरिका जैसी प्रमुख शक्तियाँ सम्मिलित हैं।

- यह क्षेत्र विश्व की आधी से अधिक जनसंख्या, वैश्विक GDP का लगभग 60% तथा वैश्विक आर्थिक वृद्धि का दो-तिहाई भाग समाहित करता है।

- भारत की दृष्टि एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत की है, जो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान तथा संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान का समर्थन करती है।

निष्कर्ष

भारत-आसियान संबंध एक्ट ईस्ट और इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण की आधारशिला हैं, जो साझा समृद्धि, रणनीतिक विश्वास तथा सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित हैं। कनेक्टिविटी, डिजिटल नवाचार, जलवायु लचीलापन एवं समुद्री सुरक्षा में सहयोग को गहरा करके, यह साझेदारी भविष्य के लिये तैयार, नियम-आधारित व समावेशी क्षेत्रीय संरचना के रूप में विकसित हो सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत के स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में आसियान की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत की "पूर्व की ओर देखो नीति" के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2011)

- भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है।

- भारत शीत युद्ध की समाप्ति से उत्पन्न शून्यता को दूर करना चाहता है।

- भारत दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशिया में अपने पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

मेन्स

प्रश्न 1. नई त्रि-राष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्त्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना है। क्या यह क्षेत्र में मौज़ूदा साझेदारियों को खत्म करने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2021)