एटॉमिक स्टेंसिल: नैनोकणों के सटीक डिज़ाइन को सक्षम बनाने वाली तकनीक

शोधकर्त्ताओं ने एटॉमिक स्टेंसिलिंग तकनीक विकसित की है, जिसके माध्यम से माइक्रोस्कोपिक गोल्ड नैनोपार्टिकल्स पर सटीक रूप से पॉलिमर पैच लगाया जा सकता हैं, जिससे उनकी संरचना पर अभूतपूर्व नियंत्रण संभव हो सका है।

- प्रक्रिया: इस प्रक्रिया के दो प्रमुख चरण हैं:

- एटॉमिक स्टेंसिलिंग (मास्किंग): शोधकर्त्ता आयोडाइड परमाणुओं का उपयोग "एटॉमिक स्टेंसिल" या मास्क के रूप में करते हैं। इन परमाणुओं को इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि वे गोल्ड नैनोपार्टिकल्स की केवल विशिष्ट समतल क्रिस्टलीय सतहों से ही चयनात्मक रूप से जुड़ सकें।

- पॉलिमर पेंटिंग (पैचिंग): इसके बाद एक पॉलिमर विलयन प्रविष्ट कराया जाता है। बहुलक पदार्थ केवल अप्रकाशित, खुली स्वर्ण सतहों से जुड़ता है तथा अभीष्ट स्थान पर सटीक पैच बनाता है।

- इस प्रकार निर्मित पैच इतने समरूप होते हैं कि नैनोपार्टिकल्स स्वतः ही उच्च क्रम वाले 3D क्रिस्टल (Superlattices) में परिवर्तित हो जाते हैं, जो नैनोमटेरियल साइंस में एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है, जो पहले काफी हद तक सैद्धांतिक था।

- लाभ: यह विधि पैच के आकार, आकृति और स्थान पर परमाणु-स्तर पर नियंत्रण की अनुमति देती है, जिससे 20 से अधिक विभिन्न प्रकार के पैटर्नयुक्त नैनोपार्टिकल्स (जैसे, कॉर्नर पैच, फेस पैच, वेब डिज़ाइन) का निर्माण संभव हो जाता है।

- अनुप्रयोग: यह नियंत्रण प्रकृति में न पाए जाने वाले गुणों वाले मेटामटेरियल्स के निर्माण की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- संभावित अनुप्रयोगों में लक्षित दवा वितरण, अति-कुशल उत्प्रेरक, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्ट मटेरियल शामिल हैं।

स्टेंसिलिंग एक तकनीक है जिसमें किसी सतह पर डिज़ाइन या पैटर्न को लागू करने के लिये स्याही, पेंट अथवा किसी अन्य माध्यम को एक कट-आउट टेंपलेट (स्टेंसिल) के माध्यम से प्रविष्ट किया जाता है।

- मुख्य सिद्धांत यह है कि स्टेंसिल एक अवरोध के रूप में कार्य करता है, जो माध्यम को सतह तक पहुँचने से रोकता है, केवल उन खुले, कट-आउट एरिया के, जो डिज़ाइन का निर्माण करते हैं।

|

और पढ़ें: नैनोटेक्नोलॉजी |

वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2025

खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) द्वारा जारी नवीनतम वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA) 2025 के अनुसार, भारत ने कुल वन क्षेत्र के मामले में वैश्विक स्तर पर 9वाँ स्थान हासिल किया है। भारत ने वार्षिक वन क्षेत्र में वृद्धि में विश्व स्तर पर अपने तीसरे स्थान को बनाए रखा है।

- वन क्षेत्र के हिसाब से शीर्ष देश रूस (832.6 मिलियन हेक्टेयर), ब्राज़ील (486 मिलियन हेक्टेयर) और कनाडा (368.8 मिलियन हेक्टेयर) हैं।

- भारत का वन क्षेत्र 72.7 मिलियन हेक्टेयर है।

- वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन (GFRA): GFRA, FAO द्वारा हर 5 वर्ष में आयोजित किया जाता है और यह अधिकारिक राष्ट्रीय डेटा के आधार पर वैश्विक वन संसाधनों का आकलन करता है।

- यह डेटा नीतिगत निर्णय लेने, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (जैसे जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता से संबंधित) और वैश्विक स्तर पर सतत् वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- वन संरक्षण से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें:

-

भारत में प्रमुख वन कानून:

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: यह गैर-वन उद्देश्यों के लिये वन भूमि के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाता है और इस तरह के उपयोग के लिये केंद्रीय सरकार की मंज़ूरी सुनिश्चित करता है, ताकि बड़े पैमाने पर निर्वनीकरण को रोका जा सके।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: यह वन्यजीव प्रजातियों और उनके आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है तथा राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य एवं संरक्षण रिज़र्व स्थापित करता है।

- राष्ट्रीय वन नीति, 1988: इसका लक्ष्य भारत की कुल भूमि का 33% क्षेत्र वन और वृक्ष आवरण के तहत लाना है तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी के साथ वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है।.

- वन अधिकार अधिनियम, 2006: यह परंपरागत वनवासियों और जनजातीय समुदायों के अधिकारों को मान्यता देता है तथा उन्हें वन संसाधनों का सतत् प्रबंधन, संरक्षण एवं सुरक्षा करने का अधिकार प्रदान करता है।.

- अन्य प्रमुख पहलें:

- ग्रीन इंडिया मिशन (GIM): GIM, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं और कार्बन अवशोषण को बढ़ाना है।

- क्षतिपूर्ति वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA): CAMPA, वन भूमि के अन्य उपयोग से प्राप्त कोष का उपयोग क्षतिपूर्ति वनीकरण के लिये करता है।

- एक पेड़ माँ के नाम पहल: यह राष्ट्रीय अभियान नागरिकों को अपनी माताओं के सम्मान में एक पेड़ लगाने के लिये प्रेरित करता है।

-

|

और पढ़ें: भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 |

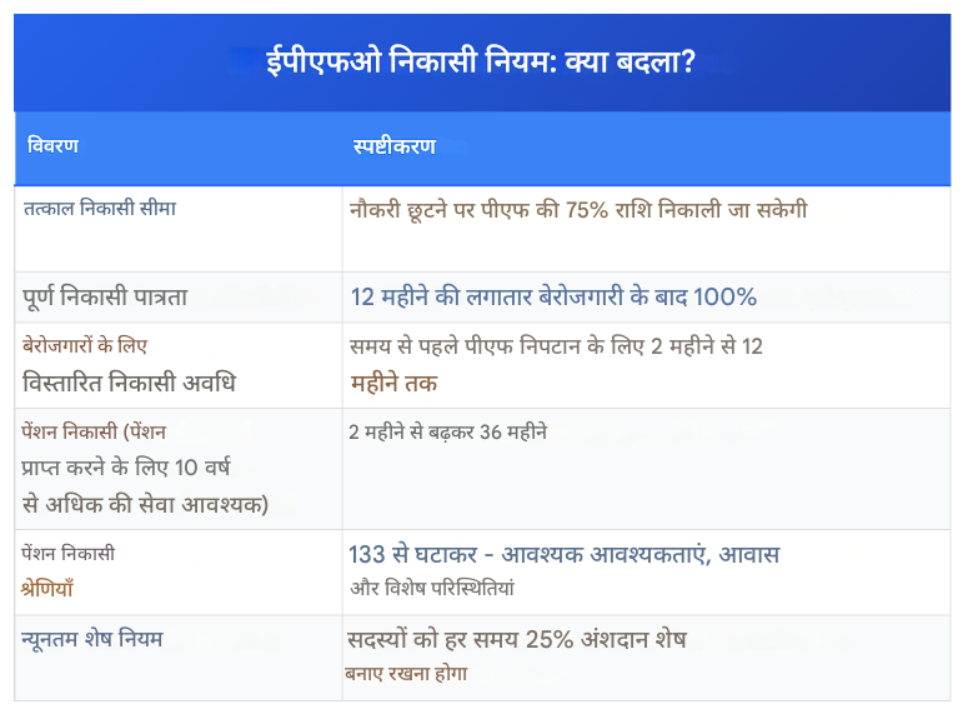

EPF के नए आहरण नियम 2025

चर्चा में क्यों?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने भविष्य निधि (PF) को आंशिक और समय-पूर्व आहरण के लिये नए दिशानिर्देशों को मंज़ूरी दी है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों के जीवन को आसान बनाना है।

EPF के नए आहरण प्रावधान 2025 क्या हैं?

- सरलीकृत नियम: 13 जटिल आहरण प्रावधानों को तीन श्रेणियों में सम्मिलित किया गया – आवश्यकताएँ (रोग, शिक्षा, विवाह), आवास और विशेष परिस्थितियाँ।

- नियोक्ता अंशदान: अब सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता दोनों अंशदानों से राशि निकाल सकते हैं।

- न्यूनतम शेष राशि नियम: सदस्यों को हमेशा अपने अंशदान शेष का कम-से-कम 25% बनाए रखना अनिवार्य है, ताकि आर्थिक सुरक्षा और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित हो सके।

- बेरोज़गारी के दौरान समय-पूर्व आहरण: नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद भविष्य निधि का 75% निकाला जा सकता है।

-

यदि सदस्य 12 महीने तक बेरोज़गार रहे तो पूरे 100% आहरण की अनुमति दी जाएगी (पहले यह अवधि 2 महीने थी)।

- अंतिम पेंशन राशि का आहरण अब केवल 36 महीने बाद किया जा सकेगा, जबकि पहले यह 2 महीने में संभव था।

- इस बदलाव का उद्देश्य सदस्यों को पर्याप्त पेंशन कोष जमा करने में मदद करना है और समय-पूर्व पूर्ण आहरण को हतोत्साहित करना है, क्योंकि लगभग 50% सदस्यों के पास अंतिम निपटान के समय ₹20,000 से कम राशि थी।

-

- लचीलापन: विवाह, घर खरीद, शिक्षा, बीमारी, या आपातकालीन परिस्थितियों के लिये आहरण अब पहले और अधिक बार किया जा सकता है।

कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्या है?

- परिचय: EPF भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये एक सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत योजना है। इसे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत प्रबंधित किया जाता है और यह कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत संचालित होता है।

- PF खाता लाभ उन सभी प्रतिष्ठानों को प्रदान किया जाता है, जिनमें 20 या उससे अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं।

- सदस्यता: योग्य प्रतिष्ठानों के सभी कर्मचारी जॉइनिंग की तिथि से सदस्य बन सकते हैं।

- सदस्यता से भविष्य निधि (PF) बचत, पेंशन लाभ और बीमा लाभ का अधिकार मिलता है।

- सदस्य को जॉइनिंग के समय नामांकन (नॉमिनेशन) जमा करना आवश्यक है।

- योगदान संरचना: नियोक्ता और कर्मचारी दोनों वेतन का लगभग 12% योगदान खाते में जमा करते हैं।

- इसके अलावा, नियोक्ता EPF एवं MP अधिनियम के तहत लाभों के प्रबंधन के लिये भी योगदान देते हैं।

- फंड पर भारत सरकार द्वारा वार्षिक घोषित ब्याज मिलता है।

- लाभ: EPF सेवानिवृत्ति के लिये दीर्घकालिक बचत प्रदान करता है और साथ ही आवास, शिक्षा, विवाह, बीमारी तथा विशेष परिस्थितियों के लिये आंशिक निकासी की अनुमति देता है।

- यह कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करता है, चाहे वह इस्तीफा, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के मामले में हो।

- सदस्य ऑनलाइन सेवाओं का भी लाभ उठा सकते हैं, जैसे ई-पासबुक, PF खाता स्थानांतरण और दावे (Claims)।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO)

- EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के तहत एक वैधानिक निकाय है।

- इसका संचालन त्रिपक्षीय केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकार, नियोक्ता और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल होते हैं तथा इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री करते हैं।

- EPFO तीन योजनाओं का प्रबंधन करता है:

- कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), 1952: यह सेवानिवृत्ति बचत प्रदान करती है।

- कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995: यह उन कर्मचारियों को 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन प्रदान करती है, जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष की सेवा की हो।

- कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (EDLI), 1976: यह बीमा लाभ प्रदान करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) क्या है?

EPF भारत में वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये एक सामाजिक सुरक्षा और सेवानिवृत्ति बचत योजना है, जिसका प्रबंधन श्रम और रोज़गार मंत्रालय के अंतर्गत EPFO द्वारा किया जाता है।

2. EPF का सदस्य कौन बन सकता है?

20 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों/स्थापनों में कार्यरत सभी कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही पात्र हो जाते हैं, जिससे उन्हें भविष्य निधि बचत, पेंशन और बीमा लाभ प्राप्त होते हैं।

3. EPFO द्वारा कौन-सी योजनाएँ संचालित की जाती हैं?

EPFO तीन योजनाओं का संचालन करता है: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) और कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (EDLI)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत में नियोजित अनियत मज़दूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. सभी अनियत मज़दूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।

2. सभी अनियत मज़दूर नियमित कार्य-समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं।

3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मज़दूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: D

रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा खरीद नियमावली (DPM) 2025 जारी की, जो 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होगी। इसका उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, एकरूपता सुनिश्चित करना और सशस्त्र बलों की परिचालन तैयारियों को सुदृढ़ करना है।

- रक्षा खरीद नियमावली: यह भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक मार्गदर्शिका है, जो सशस्त्र बलों के लिये सामग्री, सेवाएँ और उपकरण खरीदने की प्रक्रियाओं, नियमों और नीतियों को निर्दिष्ट करती है।

- यह स्वदेशीकरण, व्यापार में आसानी और परिचालन तत्परता को बढ़ावा देते हुए रक्षा खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता सुनिश्चित करती है।

- DPM 2025 की प्रमुख विशेषताएँ:

- प्रभावी और दायरा: यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत तीनों सेवाओं और अन्य संस्थाओं द्वारा लगभग ₹1 लाख करोड़ के राजस्व आधारित खरीद को नियंत्रित करेगा।

- शिथिल परिसमाप्त क्षति (LD): भंडार और सेवाओं की देरी से डिलीवरी पर लगाए जाने वाले LD को अब विलंब के लिये अधिकतम 10% और स्वदेशीकरण परियोजनाओं के लिये 0.5% के बजाय प्रति सप्ताह 0.1% तक शिथिल कर दिया गया है।

- सुनिश्चित आदेश: स्वदेशीकरण के तहत विकसित किये गए आइटमों को 5 वर्ष या उससे अधिक अवधि के आदेश प्राप्त हो सकते हैं।

- NOC की आवश्यकता नहीं: अयुध निर्माण निगम के अलावा अन्य स्रोतों से खरीद के लिये अब अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी।

|

और पढ़ें: रक्षा खरीद प्रक्रिया की समीक्षा |

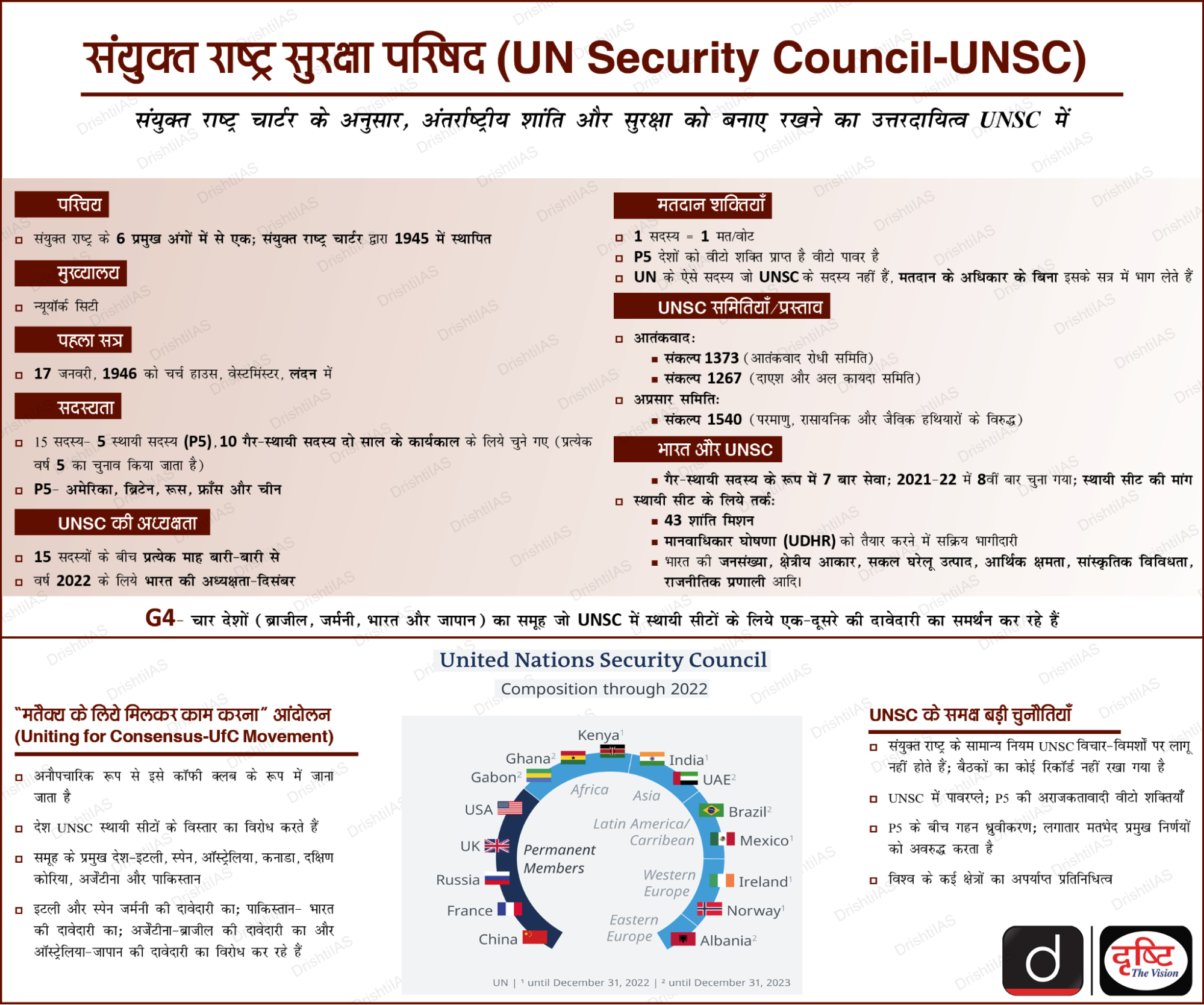

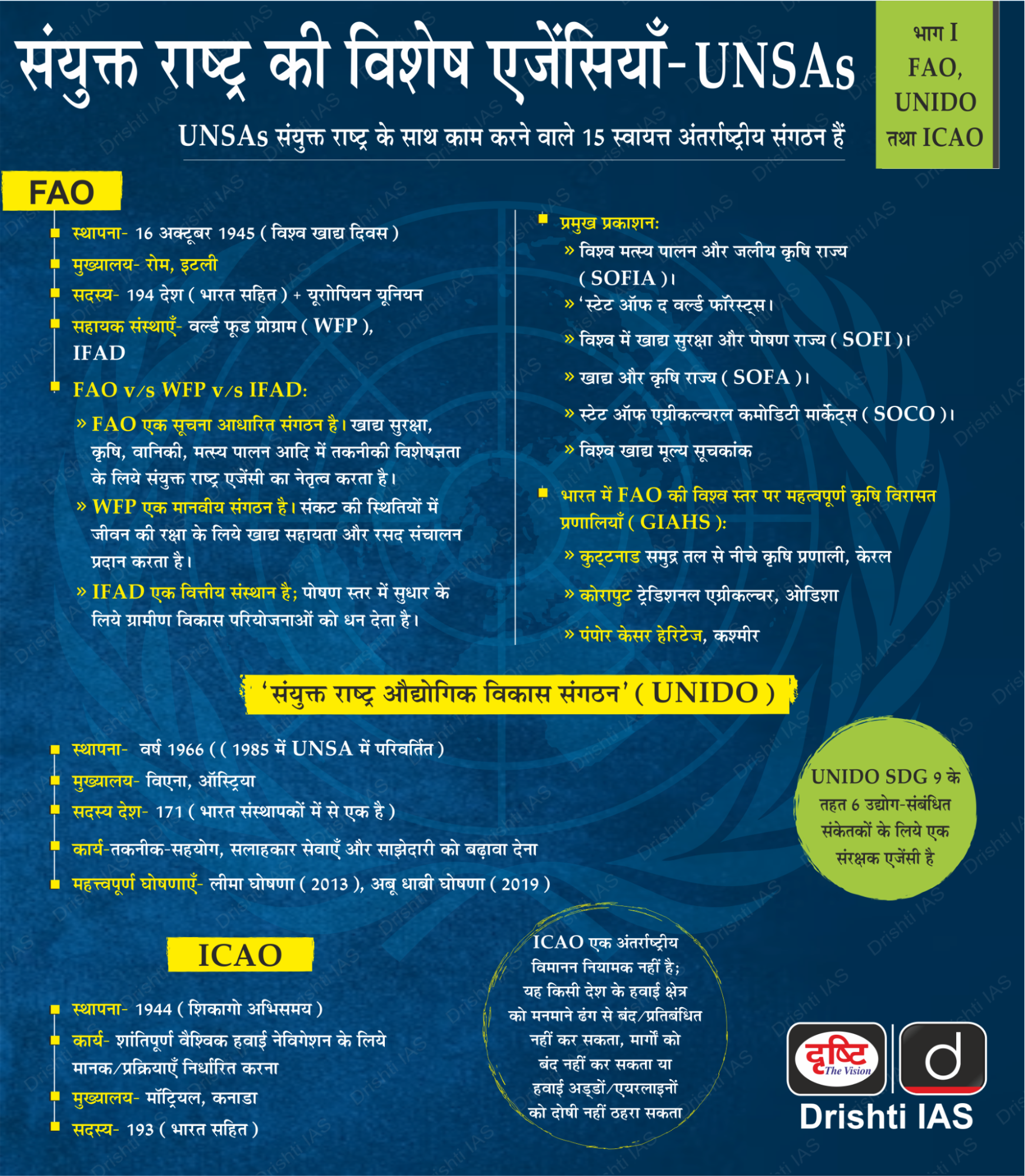

संयुक्त राष्ट्र दिवस 2025

चर्चा में क्यों?

विश्वभर में 24 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र (UN) दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 इस अवसर को विशेष महत्त्व प्रदान करता है, क्योंकि यह वर्ष 1945 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगाँठ का प्रतीक है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र चार्टर के प्रभावी होने की ऐतिहासिक घटना का स्मरण कराता है, जिसने संगठन की औपचारिक स्थापना सुनिश्चित की थी।

संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

- परिचय: संयुक्त राष्ट्र (UN) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की गई थी। यह लीग ऑफ नेशंस का उत्तरवर्ती है तथा अपनी विशेष एजेंसियों के माध्यम से वैश्विक शांति, सुरक्षा व सहयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 26 जू,न 1945 को सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन सम्मेलन (United Nations Conference on International Organization) के समापन पर हस्ताक्षर किये गए थे। यह 24 अक्तूबर, 1945 को प्रभावी हुआ, तब से इस दिन को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

- संयुक्त राष्ट्र चार्टर को 51 देशों ने अनुमोदित किया था, जिनमें सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य (अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ/ रूस, चीन और फ्राँस) शामिल थे।

- विकास: इसकी सदस्यता 51 देशों (1945) से बढ़कर 193 देशों (2025) तक पहुँच गई है। भारत संयुक्त राष्ट्र का एक संस्थापक सदस्य है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है।

- इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करते हुए स्वास्थ्य, पर्यावरण, लैंगिक समानता, मानवाधिकार तथा सतत् विकास को शामिल किया गया।

- इसने महामारी, शरणार्थी संकट तथा जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक संकटों के प्रति प्रतिक्रिया भी दी है।

- प्रमुख लक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना।

- राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना।

- वैश्विक समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना।

- समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों की कार्रवाइयों को समन्वित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना।

- समान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने के केंद्र के रूप में कार्य करना।

संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख उपलब्धियाँ

- शांति स्थापना और संघर्ष समाधान: संयुक्त राष्ट्र ने 1948 से कांगो, लेबनान तथा दक्षिण सूडान जैसे संघर्षरत क्षेत्रों में 70 से अधिक शांति स्थापना मिशन तैनात किये हैं।

- संयुक्त राष्ट्र शांति सेना को सशस्त्र संघर्षों को रोकने तथा वार्ता के लिये परिस्थितियाँ निर्मित करने हेतु वर्ष 1988 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।

- उपनिवेशवाद का उन्मूलन और राष्ट्र निर्माण: 80 से अधिक देशों की स्वतंत्रता का समर्थन किया, मुख्य रूप से एशिया और अफ्रीका में, आत्मनिर्णय तथा संप्रभुता को प्रोत्साहन दिया।

- मानवाधिकार संरक्षण: संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (1948) को अपनाया और न्याय एवं जवाबदेही को बनाए रखने हेतु मानवाधिकार परिषद (2006) तथा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) जैसे निकायों की स्थापना की।

- वैश्विक स्वास्थ्य और मानवीय सहायता: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र ने चेचक (smallpox) के उन्मूलन का नेतृत्व किया तथा कोवैक्स के तहत वैश्विक कोविड-19 प्रतिक्रिया को समन्वित किया।

- विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) जैसी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ युद्ध तथा आपदाओं से प्रभावित लाखों लोगों को भोजन, आश्रय व सुरक्षा प्रदान करती हैं।

- सतत् विकास और गरीबी में कमी: संयुक्त राष्ट्र ने गरीबी को कम करने, समानता को बढ़ावा देने तथा वैश्विक प्रगति सुनिश्चित करने के लिये सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) (2000-2015) और सतत् विकास लक्ष्य (SDGs) (2015-2030) प्रस्तुत किये हैं।

- जलवायु एवं पर्यावरणीय कार्रवाई: संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते (2015) जैसे प्रमुख वैश्विक समझौतों को सुगम बनाया है तथा वर्ष 1988 में जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) की स्थापना की।

- अंतर्राष्ट्रीय कानून और न्याय: संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) और संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) और जिनेवा समझौतों जैसे अभिसमयों के माध्यम से विधि के शासन को सशक्त किया है।

- शिक्षा और सामाजिक कल्याण: संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) वैश्विक शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देता है, जबकि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (UNICEF) बच्चों के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा करता है।

|

और पढ़ें: भारत ने 80वें UNGA सत्र में संयुक्त राष्ट्र सुधारों की मांग की |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. संयुक्त राष्ट्र दिवस क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है?

संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्तूबर को मनाया जाता है, जो वर्ष 1945 में UN चार्टर के लागू होने की तिथि को दर्शाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग बनाए रखने के लिये UN के स्थापना उद्देश्य को सम्मानित करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पाँच स्थायी सदस्य कौन हैं?

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रूस (पूर्व USSR), चीन और फ्राँस।

3. वर्ष 2000 के बाद से संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेश किये गए मुख्य विकास ढाँचे क्या हैं?

मिलेनियम विकास लक्ष्य (MDG) (2000–2015) और सतत् विकास लक्ष्य (SDG) (2015–2030)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. "संयुक्त राष्ट्र प्रत्यय समिति (युनाईटेड नेशंस क्रेडेंशियल्स कमिटी)" के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) सुरक्षा परिषद् द्वारा स्थापित समिति है और इसके पर्यवेक्षण के अधीन काम करती है।

- पारंपरिक रूप से प्रति वर्ष मार्च, जून और सितंबर में इसकी बैठक होती है।

- यह महासभा को अनुमोदन हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व सभी UN सदस्यों के प्रत्ययों का आकलन करती है।

उपर्युक्त कथनों में कौन-सा/से सही है/हैं ?

(a) केवल 3

(b) 1 और 3

(c) 2 और 3

(d) 1 और 2

उत्तर: (a)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2009)

- संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) में 24 सदस्य देश शामिल हैं।

- यह 3 वर्ष की अवधि के लिये महासभा के दो-तिहाई बहुमत द्वारा चुनी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद (इकोसॉक) के प्रमुख प्रकार्य क्या हैं? इसके साथ संलग्न विभिन्न प्रकार्यात्मक आयोगों को स्पष्ट कीजिये। (2017)

प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट की खोज में भारत के समक्ष आने वाली बाधाओं पर चर्चा कीजिये। (2015)