जैव-उत्पाद

चर्चा में क्यों?

जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) अपनी BioE3 नीति के तहत भारतभर में 16 बायोमैन्युफैक्चरिंग हब स्थापित कर रहा है, ताकि एपीआई (APIs), बायोफ्यूल एंजाइम, बायोफर्टिलाइज़र हेतु अभिकर्मकों जैसे जैव-उत्पादों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

- ये हब, जिन्हें नेशनल बायो-एनेबलर्स या मूलांकुर भी कहा जाता है, विशेषीकृत सुविधाएँ हैं जो जैव-उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन को सहयोग देती हैं और स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण तथा एआई-आधारित बायोमैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देती हैं।

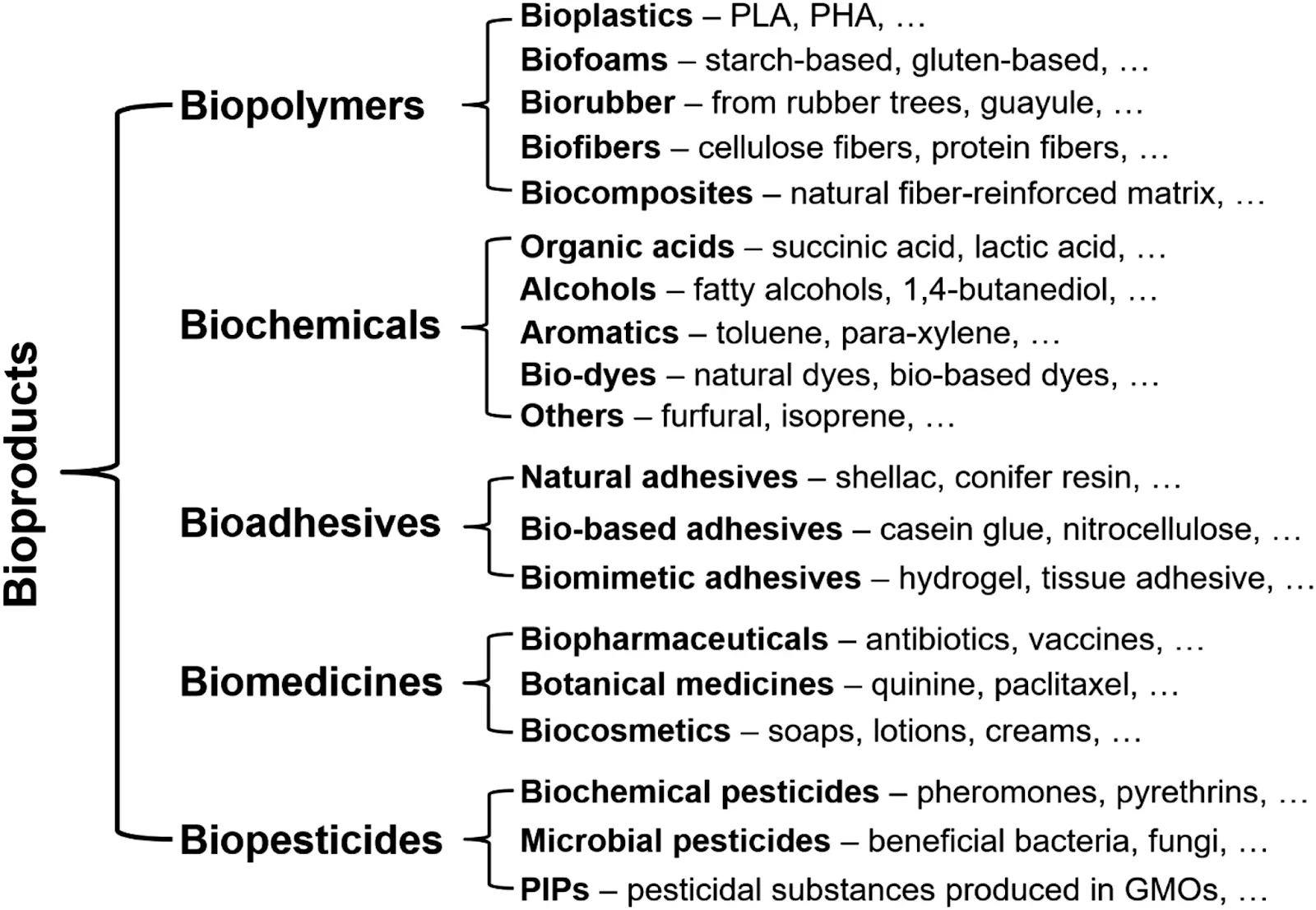

जैव उत्पाद क्या हैं?

- परिचय: जैव उत्पाद वे ईंधन, पदार्थ और रसायन हैं जो नवीकरणीय बायोमास जैसे फसलें, वृक्ष, शैवाल तथा कृषि अपशिष्ट से प्राप्त होते हैं।

- उदाहरण: जैव ईंधन (एथेनॉल, बायोगैस), जैव-प्लास्टिक, जैव-आधारित प्रसाधन सामग्री तथा पौधों से प्राप्त औषधियाँ।

- जैव उत्पाद के प्रकार:

- उत्पादन विधियाँ: जैव उत्पादों का निर्माण किण्वन, पायरोलिसिस, एंज़ाइमेटिक रूपांतरण या रासायनिक संश्लेषण द्वारा किया जाता है।

- ये सोयाबीन, गन्ना, शैवाल, माइसीलियम (mycelium) आदि से तैयार किये जाते हैं और प्रायः कृषि–वानिकी अवशेषों का उपयोग करते हैं, जिससे खाद्य फसलों पर दबाव कम होता है। उदाहरण: सूरजमुखी के अवशेष से जैव ईंधन का निर्माण।

- महत्त्व:

- जैव उत्पाद जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करते हैं तथा वायु प्रदूषण, वनों की कटाई और जैव विविधता ह्रास को कम करने में सहायक होते हैं।

- ये जैव प्रौद्योगिकीय नवाचारों के माध्यम से जलवायु-सहिष्णु विकास को प्रोत्साहित करते हैं।

- प्रयोगशालाओं से आगे बढ़कर बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के माध्यम से स्थायित्व का समर्थन करना, साथ ही ग्रामीण रोज़गार का सृजन करना और ग्रीन जॉब्स (green jobs) को बढ़ावा देना।

- बायोडिग्रेडेबिलिटी (Biodegradability): सभी जैव उत्पाद बायोडिग्रेडेबल (जैव अपघटनीय) नहीं होते; यह उनके उपयोग पर निर्भर करता है। उदाहरण: जैव-आधारित पेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होता।

क्या आप जानते हैं?

- सामग्री के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दवा उत्पादक और जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्त्ता होने के बावजूद, भारत महत्त्वपूर्ण जैव उत्पादों के लिये भारी रूप से आयात पर निर्भर है।

- लगभग 70% सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयव (API) चीन से आते हैं, और भारत 58 में से 45 महत्त्वपूर्ण API के लिये चीन पर पूरी तरह निर्भर है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त, वे कौन-सी संभावनाएँ हैं जिनके लिये आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है?

- सूखा सहन करने के लिये उन्हें सक्षम बनाना

- उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना

- अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश-संश्लेषण करने के लिये सक्षम बनाना

- उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाना

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता

चर्चा में क्यों?

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जल क्षेत्रों में भारत के हितों की रक्षा हेतु एक नए कानून को लागू करने के लिए 12-सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता (हाई सीज़ ट्रीटी) के अनुरूप है।

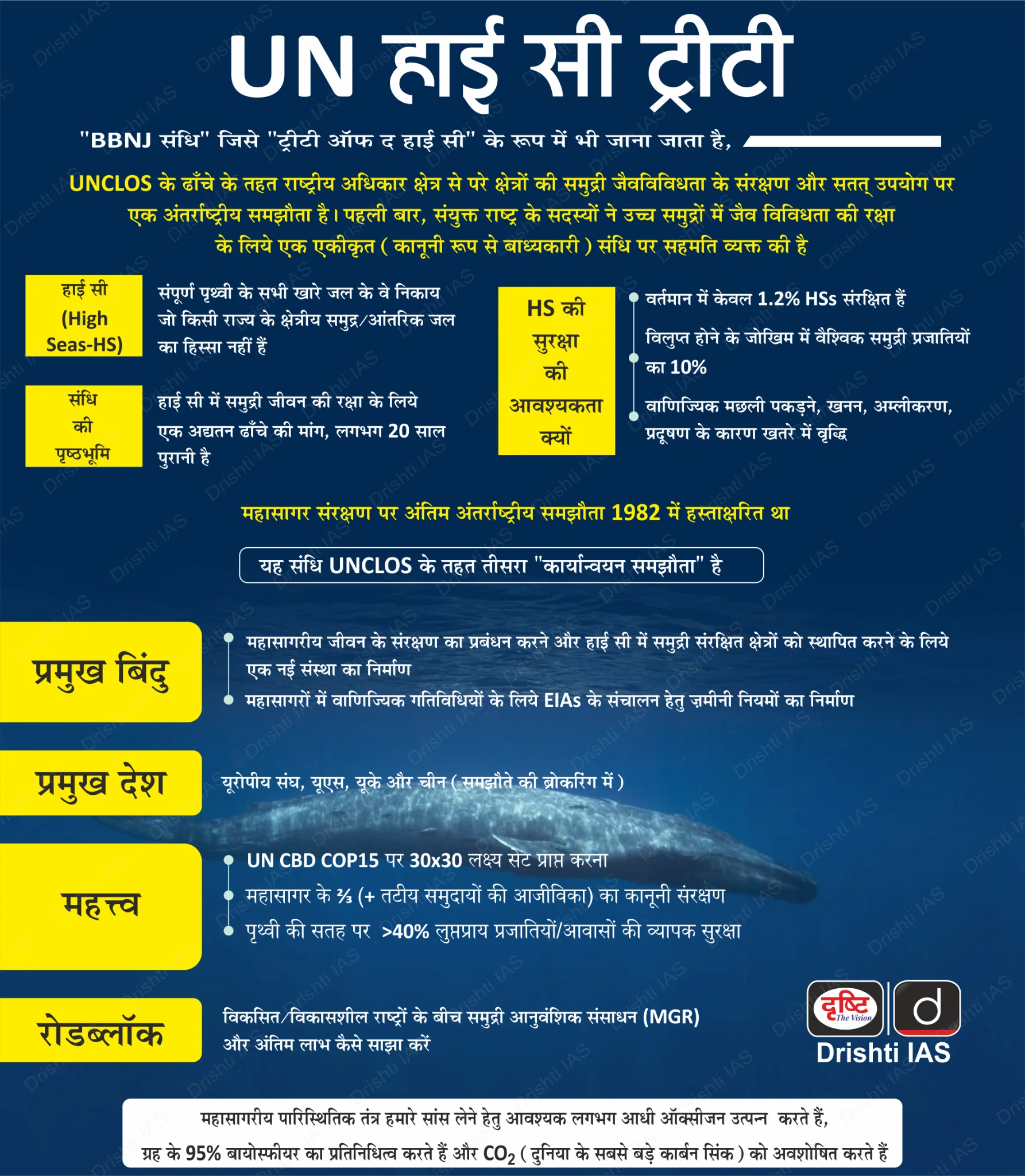

राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता क्या है?

- परिचय: राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे जैव विविधता (BBNJ) समझौता या हाई सीज़ ट्रीटी सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) के अंतर्गत एक विधिक ढाँचा है, जिसका उद्देश्य महासागरों के पारिस्थितिकीय स्वास्थ्य की रक्षा करना है।

- वर्ष 2023 में स्वीकृत इसका लक्ष्य प्रदूषण को नियंत्रित करना, जैव विविधता का संरक्षण करना तथा राष्ट्रीय सीमाओं से परे समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग को सुनिश्चित करना है।

- संधि का दायरा:

- समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) की स्थापना करना, जो राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्यजीव अभयारण्यों की भाँति कार्य करेंगे, ताकि गतिविधियों को नियंत्रित कर महासागरीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण किया जा सके।

- समुद्रतल खनन जैसी दोहन संबंधी गतिविधियों को विनियमित करना तथा समुद्री संसाधनों एवं जीवों से होने वाले लाभ का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना।

- प्रमुख महासागरीय परियोजनाओं के लिये पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अनिवार्य करना, भले ही वे राष्ट्रीय जल-सीमाओं के भीतर क्यों न संचालित हों, यदि वे उच्च समुद्री क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हों।

- विकासशील देशों को समुद्री प्रौद्योगिकियों और संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराना, साथ ही संरक्षण को सुनिश्चित करना।

- हस्ताक्षर और अनुमोदन: अगस्त 2025 तक 140 से अधिक देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं और 55 देशों ने इसका अनुमोदन किया है।

- भारत ने वर्ष 2024 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं, किंतु अभी इसका अनुमोदन नहीं किया है।

- हस्ताक्षर किसी देश की संधि में सम्मिलित होने की मंशा को दर्शाता है, जबकि अनुमोदन किसी देश को विधिक रूप से संधि से बांधता है, और इसकी प्रक्रिया विभिन्न देशों में भिन्न होती है।

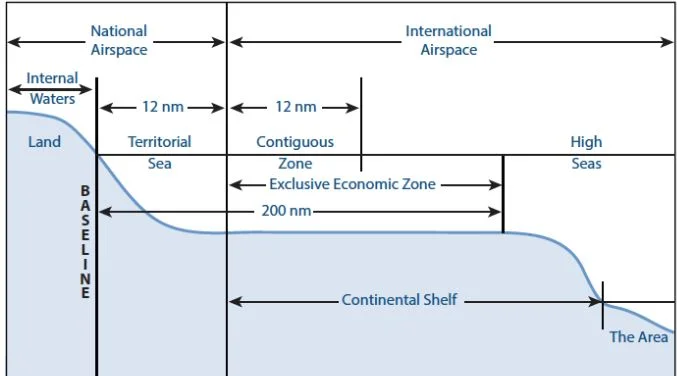

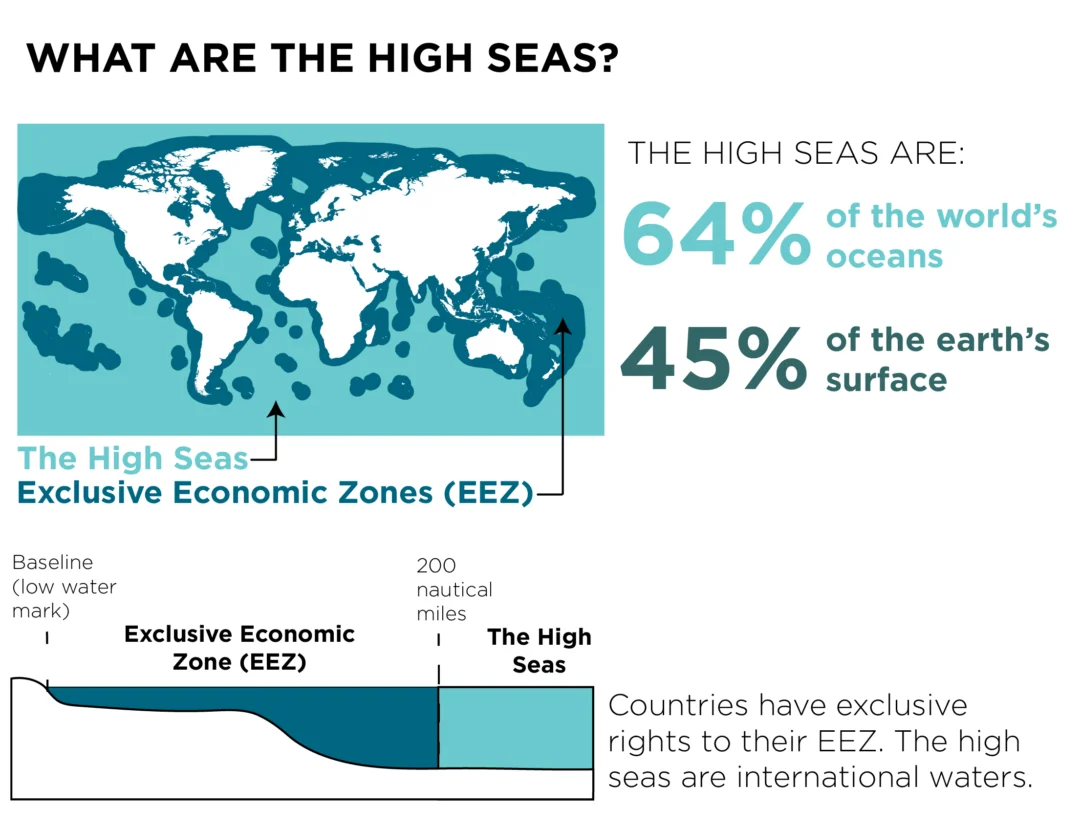

हाई सीज़

- परिचय: हाई सीज़ से आशय उन क्षेत्रों से है जो किसी भी देश के राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे स्थित होते हैं।

- सामान्यतः राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार किसी देश के तटीय क्षेत्र से 200 समुद्री मील (370 कि.मी.) तक विस्तारित होता है, जिसे अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) कहा जाता है।

- इन जल क्षेत्रों में संसाधन प्रबंधन पर किसी भी देश का क्षेत्राधिकार या उत्तरदायित्व नहीं होता।

- वर्तमान में हाई सीज़ का केवल लगभग 1% ही संरक्षित है।

- महत्त्व: उच्च समुद्र महासागरों का 64% और पृथ्वी की सतह का 50% घेरते हैं और समुद्री जैवविविधता, जलवायु विनियमन, कार्बन अवशोषण, सौर ऊर्जा संग्रहण और ताप वितरण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- वे मुख्य संसाधन प्रदान करते हैं जैसे समुद्री भोजन, कच्चे माल, आनुवंशिक संसाधन और औषधीय यौगिक।

संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता (UNCLOS)

- UNCLOS, जिसे समुद्र कानून भी कहा जाता है, 1982 में अपनाया और हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है, जिसने 1958 की जिनेवा कन्वेंशन की जगह ली।

- यह समुद्री और नौसैनिक गतिविधियों के लिये विधिक ढाँचा प्रदान करती है।

- यह महासागर क्षेत्र को 5 क्षेत्रों में विभाजित करता है - आंतरिक जल, क्षेत्रीय समुद्र, सन्निहित क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) और उच्च समुद्र।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- यह चीन और रूस को छोड़कर प्रशांत महासागर तटीय सभी देशों के मध्य एक समझौता है।

- यह केवल तटवर्ती सुरक्षा के प्रयोजन से किया गया सामरिक गठबंधन है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. दक्षिण चीन सागर के मामले में समुद्री भू-भागीय विवाद और बढ़ता तनाव समस्त क्षेत्र में नौपरिवहन और ऊपरी उड़ान की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिये समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता की अभिपुष्टि करते हैं। इस संदर्भ में भारत तथा चीन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कीजिये। (2014)

पूर्ण चंद्र ग्रहण और 'ब्लड मून'

7, सितंबर 2025 की रात को एक पूर्ण चंद्रग्रहण होने वाला है। इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया से ढक जाएगा और ताँबे के रंग का लाल रंग (ब्लड मून) दिखाई देगा।

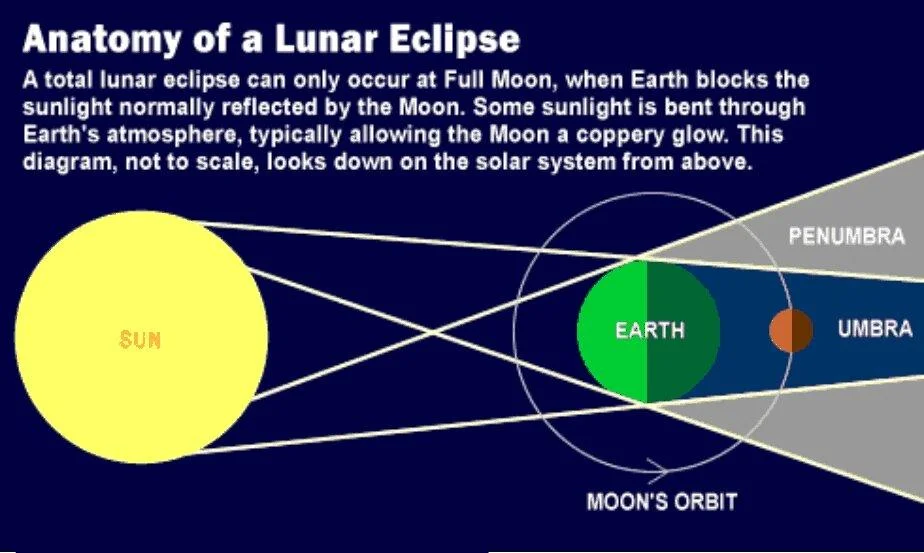

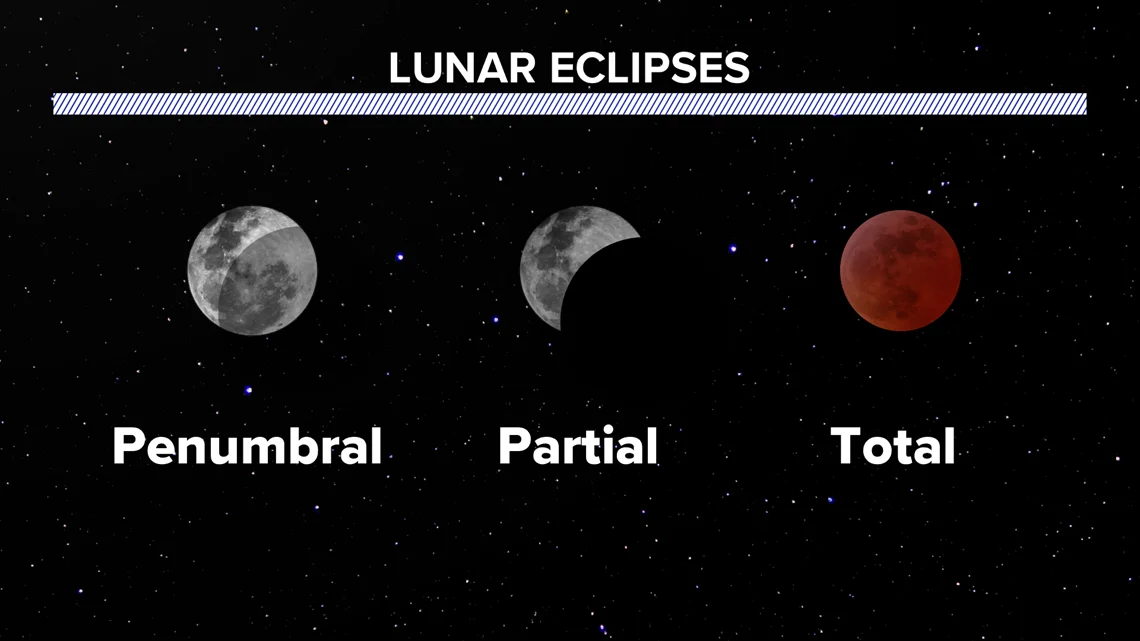

पूर्ण चंद्र ग्रहण

- परिचय: पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की गहन छाया (उम्ब्रा) से होकर गुजरता है। इस समय पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, जिससे सूर्य का प्रत्यक्ष प्रकाश पूरी तरह अवरुद्ध हो जाता है।

ब्लड मून

- ब्लड मून से तात्पर्य चंद्रमा का लाल या ताँबे जैसा रंग से है और यह केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान ही दिखता है, जो वर्ष में दो से तीन बार होता है।

- पूर्ण चंद्रग्रहण के दौरान, पृथ्वी सीधे सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा तक पहुँचने से रोक देती है।

- हालाँकि, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरता है, जहाँ यह मुड़ता है (अपवर्तन) और बिखरता है।

- प्रकाश की नीली तरंगदैर्घ्य बिखर जाती है, जबकि लाल और नारंगी तरंगदैर्घ्य गुजरकर चंद्रमा की सतह पर पहुँचती हैं।

- इससे चंद्रमा को इसका विशिष्ट गहरा लाल या लाल-नारंगी रंग प्राप्त होता है।

| और पढ़ें: ग्रहण के प्रकार |

नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट 2023

नमूना पंजीकरण प्रणाली (सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम- SRS) सांख्यिकीय रिपोर्ट, 2023 भारत में प्रजनन दर और मृत्यु दर में हुए महत्त्वपूर्ण जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को रेखांकित करती है।

- कुल प्रजनन दर (TFR): वर्ष 2023 में TFR घटकर 1.9 हो गई, जो प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन दर 2.1 से कम है।

- सर्वाधिक TFR: बिहार (2.8), न्यूनतम TFR: दिल्ली (1.2)।

- TFR एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों (15-49 वर्ष) के दौरान अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या है।

- प्रतिस्थापन स्तर TFR एक पीढ़ी को स्वयं प्रतिस्थापित करने के लिये प्रति महिला आवश्यक बच्चों की औसत संख्या है।

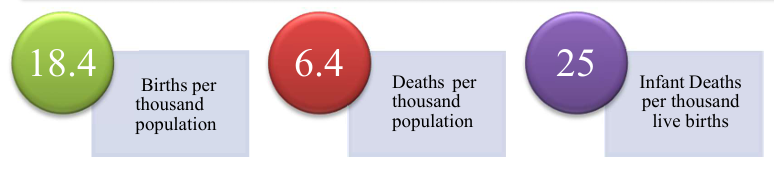

- अशोधित जन्म दर (CBR): CBR 19.1 (2022) से घटकर 18.4 (2023) हो गई है।

- CBR प्रति 1000 जनसंख्या पर वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को दर्शाता है।

- जन्म के समय लिंगानुपात (SRB): 2021-23 में भारत के लिये SRB प्रति 1,000 लड़कों पर 917 लड़कियाँ थी।

- उच्चतम: छत्तीसगढ़ (974)। निम्नतम: उत्तराखंड (868)।

- मृत्यु दर संबंधी रुझान: वर्ष 2023 में अशोधित मृत्यु दर (CDR) 6.4 थी, जबकि शिशु मृत्यु दर (IMR) वर्ष 2023 में 25 थी।

SRS के बारे में

- भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा आयोजित नमूना पंजीकरण प्रणाली (SRS) एक बड़े पैमाने पर जनसांख्यिकीय सर्वेक्षण है, जो आयु, लिंग और वैवाहिक स्थिति के आधार पर जनसंख्या से संबंधित डेटा एकत्र करता है।

- यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर CBR (सक्रिय जन्म दर), TFR (कुल प्रजनन दर), आयु-विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR), सामान्य प्रजनन दर (GFR) तथा संबंधित आँकड़ों को मापता है।

| और पढ़ें: मानव विकास रिपोर्ट 2025 |

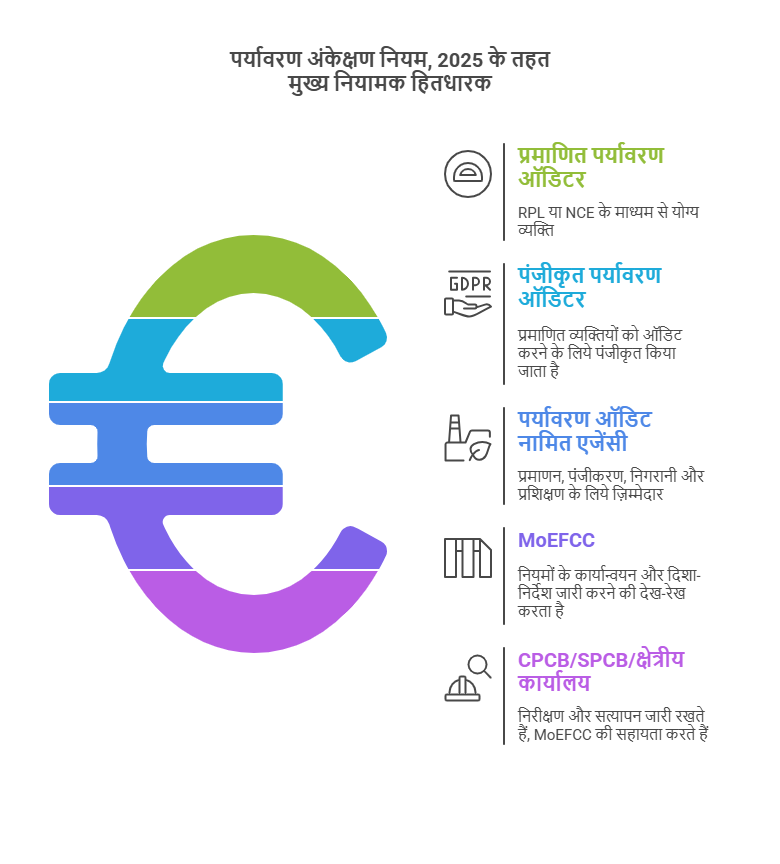

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 अधिसूचित किये हैं, जिनका उद्देश्य पूरे भारत में पर्यावरणीय जवाबदेही के लिये एक व्यापक ढाँचा स्थापित करना है।

पर्यावरण ऑडिट नियम, 2025 की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

- पर्यावरण ऑडिटर्स का प्रमाणन और पंजीकरण: पर्यावरण ऑडिटर्स (EA) का प्रमाणन और पंजीकरण MoEFCC द्वारा अधिसूचित पर्यावरण लेखा परीक्षा नामित एजेंसी (EADA) द्वारा किया जाएगा। EADA की ज़िम्मेदारियाँ निम्नलिखित हैं:

- ऑडिटर्स का प्रमाणन, पंजीकरण और निगरानी।

- प्रदर्शन की निगरानी और प्रशिक्षण प्रदान करना।

- आवश्यकतानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई करना।

- पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षक (REA): ऑडिट कार्य पंजीकृत पर्यावरण लेखा परीक्षकों (REA) द्वारा किये जाएँगे।

- REA को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये परियोजनाएँ यादृच्छिक रूप से आवंटित की जाएँगी।

- REA विभिन्न पर्यावरण एवं वन संबंधी कानूनों के अंतर्गत नमूनाकरण, विश्लेषण, क्षतिपूर्ति गणना और लेखा परीक्षा सहित गतिविधियाँ करेंगे।

- अनुपालन की दो-स्तरीय प्रणाली:

- निरीक्षण और निगरानी: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एक अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गठित संचालन समिति द्वारा इन नियमों के कार्यान्वयन की निगरानी की जाएगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न1. निम्नलिखित में से कौन-सा भौगोलिक क्षेत्र की जैवविविधता के लिये खतरा हो सकता है? (2012)

- ग्लोबल वार्मिंग

- आवास का खंडीकरण

- विदेशी प्रजातियों का आक्रमण

- शाकाहार को बढ़ावा देना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करे सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न2. जैवविविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्व के लिये आधार बनाती है: (2011)

- मृदा का निर्माण

- मृदा क्षरण की रोकथाम

- अपशिष्ट का पुनर्चक्रण

- फसलों का परागण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये:

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (d)

.webp)