लद्दाख की राज्यत्व और छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग

यह एडिटोरियल “Mistrust in Ladakh: On the violence, legitimate aspirations” पर आधारित है, जो 26/09/2025 को द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। यह लेख सितंबर 2025 में लद्दाख में हुई अशांति का विश्लेषण करता है, जहाँ राज्यत्व, स्वायत्तता और स्थानीय अधिकारों को लेकर प्रदर्शन हिंसक रूप धारण कर गए, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं और केंद्र की सुरक्षा प्राथमिकताओं के बीच तनाव उजागर हुआ।

प्रिलिम्स के लिये: लद्दाख, छठी अनुसूची, सिल्क रूट, पैंगोंग और त्सो मोरीरी, केंद्र शासित प्रदेश, स्वायत्त ज़िला परिषद (ADC), अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 35A, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA)

मेन्स के लिये: लद्दाख की राज्यत्व और छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग के समर्थन में मुख्य तर्क, लद्दाख की राज्यत्व और छठी अनुसूची में शामिल होने की मांग के विरुद्ध तर्क

हाल ही में लद्दाख में हुए हिंसक उपद्रव ने लंबे समय से चले आ रहे लद्दाख के राज्यत्व, छठी अनुसूची के तहत मान्यता, स्थानीय स्वायत्तता और अधिकारों से संबंधित मांगों को सामने ला दिया, जिससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच एक गंभीर तनाव उजागर हुआ। इसने इस संवेदनशील क्षेत्र में समावेशी संवाद और प्रभावी शासन की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित किया।

लद्दाख भारत के लिये किस प्रकार महत्त्वपूर्ण है?

- भू-राजनीतिक महत्त्व: लद्दाख को ‘दर्रों की भूमि’ (Land of Passes/La-passes/dakh-land) के रूप में भी जाना जाता है।

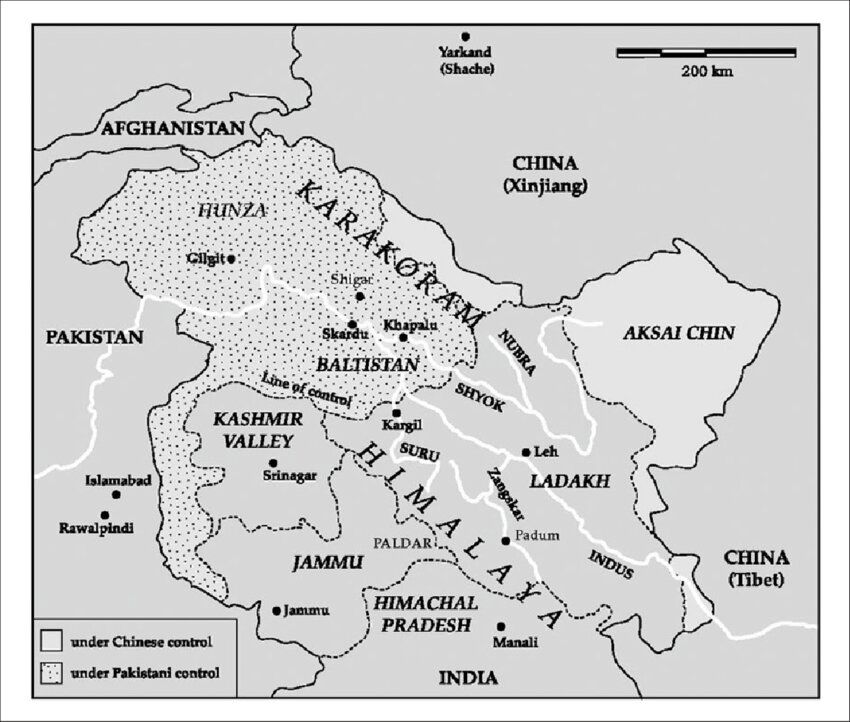

- दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति इसे अत्यधिक भू-राजनीतिक महत्त्व प्रदान करती है।

- रणनीतिक महत्त्व:

- यह भारत और इसके पड़ोसी देशों (चीन और पाकिस्तान सहित) के बीच एक बफर ज़ोन के रूप में कार्य करता है।

- लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में इसके महत्त्व को रेखांकित करते हैं।

- पर्यटन क्षमता:

- ‘लामा लैंड’ या ‘लिटिल तिब्बत’ के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

- एक प्रमुख आकर्षण है हानले डार्क स्काई रिज़र्व, जो खगोलीय अवलोकन के लिये विश्व के सबसे ऊँचे और सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है और यह सितारों को देखने और खगोलीय फोटोग्राफी में रुचि रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है।

- ट्रैकिंग, पर्वतारोहण और बौद्ध मठों के पर्यटन की सुविधा प्रदान करता है।

- ‘लामा लैंड’ या ‘लिटिल तिब्बत’ के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊँचाई पर स्थित है।

- आर्थिक महत्त्व:

- लद्दाख में, विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता मौजूद है।

- लद्दाख में आर्थिक विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने वाली हालिया पहलों में 2025 खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के पहले चरण की मेज़बानी, 2025 के केंद्रीय बजट के तहत महिला उद्यमिता योजनाओं का शुभारंभ, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार और सुरंगों और 4G कनेक्टिविटी जैसे अवसंरचनाओं का विकास शामिल है।

- पैंगोंग और त्सो मोरीरी जैसी स्वच्छ झीलों एवं पहाड़ों के साथ यह क्षेत्र लुभावने भूदृश्य रखता है जो रोमांच और शांति की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है।

- लद्दाख में, विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में, विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता मौजूद है।

- पर्यावरणीय महत्त्व:

- लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसिन जैविक कृषि एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहत अवसर प्रदान करती हैं।

- लद्दाख की प्रमुख नदियों में सिंधु, जांस्कर/ज़ंस्कार, श्योक और सुरु नदियाँ शामिल हैं, जो सिंचाई में सहायक हैं और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती हैं।

- लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसिन जैविक कृषि एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहत अवसर प्रदान करती हैं।

- प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश और पवन संसाधन इसे सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिये उपयुक्त बनाते हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करते हैं।

- सांस्कृतिक महत्त्व:

- लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग (Silk Route) पर स्थित है जो अतीत में संस्कृति, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

- यह क्षेत्र विविध जातीय समुदायों का आवास है, जिनमें लद्दाखी, तिब्बती और बाल्टी लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएँ एवं रीति-रिवाज़ हैं।

- हेमिस, थिकसे और दिस्कित के सदियों पुराने मठ आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने प्राचीन बौद्ध शिक्षाओं और अभ्यासों को आज भी संरक्षित कर रखा है।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग के समर्थन में मुख्य तर्क क्या हैं?

- राजनीतिक स्वायत्तता और लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व: लद्दाख, 2019 से बिना विधायिका के केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ निर्वाचित प्रतिनिधियों और विधायी शक्ति का अभाव है।

- जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का हिस्सा था, तब क्षेत्र पर शासन करने वाली निर्वाचित संस्था ‘लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद’ (Ladakh Autonomous Hill Development Council- LAHDC) को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी।

- लेकिन अब जब यह क्षेत्र केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि LAHDC को बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक स्वत्व-हरण (political dispossession) की भावना उत्पन्न हो रही है।

- प्रतिनिधित्व में कमी के कारण अब यह आशंका उत्पन्न हो गई है कि लद्दाख के संबंध में निर्णय बाहरी लोग लेंगे।

- राज्य का दर्जा मिलने/राज्यत्व पर जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों की तरह पूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व और शासन शक्तियाँ बहाल हो जाएँगी, जहाँ निर्वाचित सरकार है।

- छठी अनुसूची में शामिल किये जाने से स्थानीय स्वायत्त ज़िला परिषदों को विधायी और कार्यकारी प्राधिकार से और अधिक सशक्त बनाया जा सकेगा, जिससे विकेंद्रीकृत शासन सुनिश्चित होगा।

- जनजातीय पहचान और संस्कृति का संरक्षण: लद्दाख की 97% से अधिक जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है।

- जम्मू-कश्मीर राज्य के हिस्से के रूप में, लद्दाख को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत विशेष दर्जा प्राप्त था।

- छठी अनुसूची में शामिल किये जाने से जनजातीय रीति-रिवाज़ों, भूमि अधिकारों और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा हेतु संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान होते हैं, जो अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जनसांख्यिकीय कमज़ोर पड़ने की आशंकाओं के बीच महत्त्वपूर्ण है।

- भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण: लद्दाख का संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जो ऊँचाई वाले रेगिस्तानों, ग्लेशियरों और अल्पाइन घास के मैदानों से युक्त है, जैवविविधता का केंद्र है तथा दुर्लभ एवं लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण आवास के रूप में कार्य करता है।

- जलवायु कार्यकर्त्ताओं ने हिमनद/ग्लेशियर पारिस्थितिकी में खनन को लेकर चिंताएँ व्यक्त की हैं।

- कुछ आलोचकों का तर्क है कि लद्दाख के लोग चिंतित हैं कि उद्योग लाखों लोगों को लाएँगे और यह संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र इतनी बड़ी संख्या में लोगों को सहारा नहीं दे सकता।

- लद्दाख में जल संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन न केवल लद्दाखियों की आजीविका और लद्दाख के पारिस्थितिकी तंत्र के लिये, बल्कि संपूर्ण नदी प्रणाली के स्वास्थ्य के लिये भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- छठी अनुसूची परिषदों के पास भूमि उपयोग, वन प्रबंधन और संसाधन विनियमन पर अधिकार हैं, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतत् विकास सुनिश्चित करने हेतु एक तंत्र प्रदान करते हैं।

- स्थानीय आवश्यकताओं पर केंद्रित आर्थिक विकास: छठी अनुसूची के दर्जे के साथ राज्य का दर्जा, लद्दाखी प्राथमिकताओं के अनुरूप लक्षित विकास निधि, बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, रोज़गार और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने का वादा करता है।

- वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था में क्षेत्र-विशिष्ट आर्थिक नियोजन की क्षमता सीमित है।

- लद्दाख का अपना लोक सेवा आयोग नहीं है, जिससे कुशल स्थानीय भर्ती में बाधा उत्पन्न हो रही है और युवा बेरोज़गारी बढ़ रही है।

- लद्दाख गंभीर बेरोज़गारी संकट का सामना कर रहा है, जहाँ स्नातक बेरोज़गारी दर 26.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से भी अधिक है, जो स्थानीय रोज़गार के अवसरों की तत्काल आवश्यकता को दर्शाता है।

- स्थानीय लोग क्षेत्रीय बेरोज़गारी से निपटने के लिये सख्त अधिवास-आधारित नौकरी आरक्षण और अधिक रोज़गार के अवसरों की मांग करते हैं।

- छठी अनुसूची के माध्यम से संवैधानिक मान्यता इन सुरक्षाओं को संस्थागत रूप दे सकती है।

- सुरक्षा और सामरिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना: चीन और पाकिस्तान के साथ विवादित सीमाओं पर लद्दाख की स्थिति को देखते हुए, क्षेत्रीय स्वायत्तता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच संतुलन बनाते हुए संवेदनशील शासन की आवश्यकता है।

- राज्य का दर्जा केंद्रित विकास और शासन को संभव बनाएगा, जबकि छठी अनुसूची की परिषदें सैन्य रसद को कम किये बिना स्थानीय मामलों का प्रबंधन कर सकेंगी।

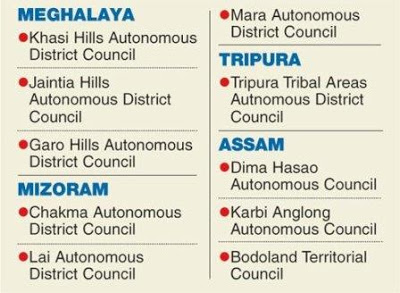

छठी अनुसूची क्या है?

- परिचय: अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक प्रभागों- स्वायत्त ज़िला परिषदों (Autonomous District Councils- ADC) के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है।

- स्वायत्त ज़िले (Autonomous Districts): इन चार राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त ज़िलों के रूप में गठित किया गया है। राज्यपाल के पास स्वायत्त ज़िलों को सुगठित एवं पुनर्गठित करने का अधिकार है।

- ज़िला परिषद (District Council): प्रत्येक स्वायत्त ज़िले में एक ज़िला परिषद होती है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं और शेष 26 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं।

- परिषद की शक्तियाँ:

- ज़िला और क्षेत्रीय परिषदें अपने अधिकार क्षेत्र के तहत क्षेत्रों का प्रशासन करती हैं।

- वे कुछ निर्दिष्ट मामलों- जैसे भूमि, वन, नहर का जल, झूम खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति उत्तराधिकार, विवाह एवं तलाक, सामाजिक रीति-रिवाज़ आदि पर कानून बना सकती हैं। लेकिन ऐसे सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति की आवश्यकता होती है।

- वे जनजातियों के बीच मुकदमों की सुनवाई के लिये ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन कर सकती हैं। वे उनसे अपील भी सुनती हैं। इन मुकदमों और मामलों पर उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है।

- ज़िला परिषद ज़िले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाज़ारों, घाटों, मत्स्य पालन, सड़कों आदि की स्थापना, निर्माण या प्रबंधन कर सकती है।

- उन्हें भू-राजस्व के आकलन एवं संग्रहण करने और कुछ निर्दिष्ट कर लगाने का अधिकार भी दिया गया है।

लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची में शामिल करने के विरुद्ध तर्क क्या हैं?

- राज्यत्व संबंधी चिंताएँ: हालाँकि राज्य का दर्जा (राज्यत्व) पूर्ण विधायी शक्तियाँ और अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा, लेकिन यह संवेदनशील सीमा क्षेत्र में प्रशासनिक और सुरक्षा समन्वय को भी जटिल बना सकता है, कुछ लोगों को भय है कि इससे चीन और पाकिस्तान के संबंध में भारत के रणनीतिक नियंत्रण और कूटनीतिक रुख पर प्रभाव पड़ सकता है।

- केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख का दर्जा इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को प्रबल करता है तथा सीमा विवादों पर चीन के साथ वार्ता में इसकी कूटनीतिक स्थिति को दृढ़ करता है।

- कानूनी और संवैधानिक बाधाएँ: भारतीय संविधान की छठी अनुसूची स्पष्ट रूप से पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिये है, जबकि अन्य जनजातीय क्षेत्रों को पाँचवीं अनुसूची के तहत शासित किया जाता है।

- इसे लद्दाख तक विस्तारित करने के लिये संविधान संशोधन की आवश्यकता होगी, जिससे महत्त्वपूर्ण कानूनी और प्रक्रियात्मक चुनौतियाँ उत्पन्न होंगी।

- प्रशासनिक जटिलता और विलंब में वृद्धि: समावेशन से नौकरशाही स्तर और जटिलताएँ बढ़ सकती हैं, जिससे रणनीतिक रूप से संवेदनशील और दूरस्थ क्षेत्र में प्रभावी शासन के लिये आवश्यक निर्णय लेने की प्रक्रिया धीमी हो सकती है।

- चूँकि लद्दाख का शासन सीधे तौर पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल के हाथों में है, इसलिये इस क्षेत्र में सुरक्षा कार्यों के लिये एक स्पष्ट कमान शृंखला (Clear Chain of Command) है।

- मौजूदा विकासात्मक सहायता: केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन को पहले से ही पर्याप्त निधि और विकासात्मक सहायता प्राप्त होती है।

- केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख प्रशासन ने वर्ष 2025 में आरक्षण समर्थन में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

- लद्दाख आरक्षण (संशोधन) विनियमन, 2025 के अनुसार:

- कुल आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 85% कर दी गई।

- अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिये आरक्षण को तेज़ी से बढ़ाकर 80% कर दिया गया।

- आर्थिक विकास में संभावित बाधा: छठी अनुसूची में निहित भूमि उपयोग और संसाधन दोहन पर प्रतिबंध लद्दाख के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये महत्त्वपूर्ण निवेश और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को बाधित कर सकते हैं, विशेष रूप से इसकी रणनीतिक स्थिति और बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता को देखते हुए।

- जबकि कुछ समूह छठी अनुसूची में शामिल करने की पुरजोर मांग करते हैं, वहीं अन्य लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) जैसे मौजूदा स्थानीय निकायों को दृढ़ करने को प्राथमिकता देते हैं, जिसे वे अधिक व्यावहारिक और शासन संरचनाओं के लिये कम विघटनकारी मानते हैं।

- मिसाल कायम होने का जोखिम: लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने से भारत भर में अन्य क्षेत्रीय रूप से विशिष्ट जनजातीय समुदायों की ओर से भी इसी तरह की मांग उठ सकती है, जिससे संघीय शासन और संवैधानिक संतुलन जटिल हो सकता है।

लद्दाख की शासन और स्वायत्तता की चुनौतियों से निपटने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषदों (LAHDC) की शक्तियों का विस्तार: स्थानीय शासन, संसाधन प्रबंधन और सांस्कृतिक संरक्षण पर लेह और कारगिल में LAHDC के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अधिकारों को मज़बूत करना।

- यह संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता के बिना मौजूदा संस्थाओं को और मज़बूत करेगा, ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देगा और स्वायत्तता की मांगों को संबोधित करेगा।

- सीमित स्वायत्तता के साथ विशेष विधायी दर्जा: अनुच्छेद 240 के तहत संसद द्वारा एक समर्पित अधिनियम पारित करना चाहिये ताकि लद्दाख के प्रतिनिधियों को स्थानीय मामलों पर कानून बनाने की शक्तियाँ प्रदान की जा सकें, साथ ही रक्षा और सुरक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण बनाए रखा जा सके।

- यह मिश्रित मॉडल क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय रणनीतिक हितों के बीच संतुलन स्थापित करता है।

- छठी अनुसूची के अनुरूप एक संशोधित मॉडल हेतु संविधान संशोधन: पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय स्वायत्त परिषदों से प्रेरित होकर, लद्दाख के जातीय, भौगोलिक और सुरक्षा संदर्भ के अनुरूप, छठी अनुसूची के एक संशोधित ढाँचे को विकसित करने का प्रयास करना चहिये।

- स्थानीय नेताओं और केंद्रीय प्राधिकारियों की एक संयुक्त समिति सुरक्षा उपायों का मसौदा तैयार कर सकती है, जिससे जवाबदेही के साथ स्वायत्तता सुनिश्चित हो और शक्तियों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

- वित्तीय शक्तियों का संवर्धन और विकास अनुदान: बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा के लिये प्रत्यक्ष वित्तीय हस्तांतरण और केंद्रीय अनुदान में वृद्धि।

- लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी में सतत् विकास को बढ़ावा देने और स्थानीय रोज़गार सृजन के लिये केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त तंत्रों (जैसे, हरित जलवायु कोष) का उपयोग करना चहिये।

- लद्दाख लोक सेवा आयोग (LPSC) का गठन: अधिवास-आधारित भर्ती और आरक्षण नीतियों को सुनिश्चित करने के लिये एक अलग लोक सेवा आयोग की स्थापना की जनि चाहिये।

- युवा बेरोज़गारी दर 26.5% (राष्ट्रीय औसत से दोगुनी) होने के कारण, इससे स्थानीय रोज़गार समानता बढ़ेगी, आर्थिक रूप से वंचित होने से बचा जा सकेगा और शासन में लद्दाखी युवाओं की भागीदारी को सशक्त बनाया जा सकेगा।

- संस्थागत संवाद और संघर्ष समाधान मंच: लेह सर्वोच्च निकाय (LAB), कारगिल लोकतांत्रिक गठबंधन (KDA), केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को शामिल करते हुए एक स्थायी परामर्श मंच बनाया जाए।

- नियमित संवाद से विश्वास, संघर्ष समाधान और समावेशी योजना का निर्माण होगा।

- पूर्वोत्तर भारत की स्वायत्तता परिषदों के मॉडल व्यावहारिक शासन संबंधी शिक्षाएँ प्रदान करते हैं।

- निष्पक्ष सुनवाई और कानूनों का विवेकपूर्ण प्रयोग: स्थानीय सद्भावना बनाए रखना, निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) जैसे कानूनों का विवेकपूर्ण प्रयोग सुनिश्चित करना ताकि स्थानीय जनसंख्या को पृथक न किया जा सके और राज्य का दर्जा तथा स्वायत्तता की मांग के बीच तनाव न बढ़े।

- सोनम वांगचुक, लद्दाख के लिये राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के सुरक्षा उपायों का समर्थन करने वाली एक प्रमुख आवाज़, 2023 से भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में वे विवादास्पद हो गए, सरकार ने उन पर 2025 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान अशांति भड़काने का आरोप लगाया और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में ले लिया।

- सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरणीय स्थिरता का संरक्षण: भाषाओं, परंपराओं और सवेंदनशील पारिस्थितिक तंत्रों को व्यवसायीकरण और शोषणकारी उद्योगों से बचाने के लिये कानूनी सुरक्षा उपाय अपनाने चाहिये।

- भूटान की सकल राष्ट्रीय खुशी और नेपाल के सामुदायिक वानिकी कार्यक्रमों से प्रेरणा लेते हुए, नीतियाँ संतुलित विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पारिस्थितिक समुत्थानशीलता सुनिश्चित कर सकती हैं।

निषकर्ष:

लद्दाख के राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का दर्जा और अधिक स्वायत्तता की मांगें राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करते हुए समावेशी शासन, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत् विकास की आवश्यकता को दर्शाती हैं। एक चरणबद्ध, परामर्शी दृष्टिकोण- LAHDC को मज़बूत करना, स्थानीय रोज़गार सुनिश्चित करना और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देना- आगे बढ़ने का सबसे अच्छा मार्ग प्रस्तुत करता है, जो गांधी के शब्दों को प्रतिध्वनित करता है: "दुनिया में सबकी ज़रूरतों के लिये पर्याप्त है, लेकिन सबके लालच के लिये पर्याप्त नहीं है।"

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: लद्दाख में छठी अनुसूची के दर्जे की मांग परंपरा और आधुनिकता के बीच तनाव को दर्शाती है। मूल्यांकन कीजिये कि क्या पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय स्वायत्तता मॉडल को लद्दाख में अपनाना संवैधानिक, राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से संभव है। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान का भारत की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है? (2012)

- राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत

- ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकाय

- पाँचवीं अनुसूची

- छठी अनुसूची

- सातवीं अनुसूची

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3, 4 और 5

(c) केवल 1, 2 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट “जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध” लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थाई है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये? (2016)