छठी अनुसूची का दर्जा पाने हेतु लद्दाख में विरोध प्रदर्शन

प्रिलिम्स के लिये: संविधान की छठी अनुसूची, अनुसूचित जनजातियाँ, स्वायत्त ज़िला परिषद

मेन्स के लिये: भारत में छठी अनुसूची और जनजातीय स्वायत्तता, स्वायत्त परिषदों में शासन संबंधी चुनौतियाँ

चर्चा में क्यों?

लद्दाख में राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची की स्थिति की मांग को लेकर नए विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो वर्ष 2019 में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठन के बाद से संवैधानिक सुरक्षा की कमी को लेकर इस क्षेत्र की मूल जनजातीय आबादी में असंतोष को उजागर करते हैं।

भारतीय संविधान की छठी अनुसूची क्या है?

- परिचय: अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में निहित छठी अनुसूची जनजातीय शासन की सुरक्षा के लिये बोरदोलोई समिति की सिफारिशों पर आधारित है।

- प्रावधान: यह राज्यपालों को स्वायत्त ज़िला परिषदों (ADC) और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषदों (ARC) की स्थापना करने का अधिकार देता है, जो जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासन प्रदान करते हैं।

- ARC राज्यपाल को किसी स्वायत्त ज़िले को अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित करने की अनुमति देता है, यदि उसमें अलग-अलग अनुसूचित जनजातियाँ हों।

- प्रत्येक ADC में सामान्यतः अधिकतम 30 सदस्य होते हैं (26 निर्वाचित, 4 राज्यपाल द्वारा नामित), जिनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है (असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद एक अपवाद है, जिसमें 40 से अधिक सदस्य हैं)।

- वर्तमान में, पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, मिज़ोरम और त्रिपुरा में 10 ADC हैं।

- उद्देश्य: इस अनुसूची को उन क्षेत्रों में जनजातीय पहचान, संस्कृति, भूमि और शासन प्रणालियों की रक्षा के लिये तैयार किया गया था जहाँ जनजातीय आबादी महत्त्वपूर्ण है, साथ ही उन्हें भारतीय संघ के व्यापक ढाँचे के भीतर भी रखा गया था।

- ADC और ARC की शक्तियाँ:

- विधायी शक्तियाँ: परिषदें भूमि, वन, कृषि, ग्राम प्रशासन, उत्तराधिकार, विवाह/तलाक, सामाजिक रीति-रिवाजों और खनन (प्रतिबंधों के साथ) जैसे विषयों पर कानून बना सकती हैं। सभी कानूनों के लिये राज्यपाल की सहमति आवश्यक है।

- न्यायिक शक्तियाँ: परिषदें गंभीर अपराधों को छोड़कर, अनुसूचित जनजातियों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिये न्यायालय स्थापित कर सकती हैं।

- कार्यकारी शक्तियाँ: परिषदें स्कूल, बाज़ार, औषधालय, सड़कें, जल निकाय और स्थानीय बुनियादी ढाँचे की स्थापना तथा प्रबंधन कर सकती हैं।

- वित्तीय शक्तियाँ: अपने क्षेत्रों में कर, टोल और भू-राजस्व लगा सकती हैं तथा एकत्र कर सकती हैं।

लद्दाख छठी अनुसूची का दर्जा क्यों मांग रहा है?

- प्रतिनिधित्व की हानि: जम्मू-कश्मीर के वर्ष 2019 के पुनर्गठन के बाद, लद्दाख बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया, जिससे स्थानीय स्वायत्तता तथा प्रतिनिधित्व कम हो गया।

- पहले, इसमें चार विधानसभा सदस्य और एक अधिक सशक्त LAHDC था। अब, निर्णय लेने की प्रक्रिया काफी हद तक नौकरशाही है, जिससे बाहरी लोगों के प्रभुत्व का भय उत्पन्न होता है और शासन से दूरी का एहसास होता है।

- भूमि संरक्षण और जनजातीय पहचान की चिंताएँ: जम्मू-कश्मीर में बदली हुई अधिवास नीति ने लद्दाख में भूमि स्वामित्व, नौकरियों और जनसांख्यिकी को लेकर आशंकाएँ उत्पन्न कर दी हैं। समुदायों को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विरासत के क्षीण होने का भय है।

- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने वर्ष 2019 में लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने का सुझाव दिया था क्योंकि लद्दाख की 97% से ज़्यादा आबादी जनजातीय है। स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिये भूमि स्वामित्व पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ था। इस क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और पारिस्थितिकी को विशेष सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

- मौजूदा परिषदों की सीमित स्वायत्तता: लद्दाख में दो पहाड़ी परिषदें (लेह और कारगिल) हैं, लेकिन वे छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं हैं और उनके पास बहुत सीमित शक्तियाँ हैं, जो ज्यादातर स्थानीय कराधान तथा भूमि आवंटन से संबंधित हैं।

- पर्यावरणीय सुरक्षा: लद्दाख की संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र पर बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें जनसंख्या आधारित पर्यटन (वर्ष 2023 में 5.25 लाख पर्यटक) और बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाएँ जैसे प्रस्तावित मेगा सोलर पार्क तथा भू-तापीय ऊर्जा क्षेत्र शामिल हैं।

- छठी अनुसूची को शामिल करने से स्थानीय परिषदों को सतत् विकास को लागू करने और पारंपरिक भूमि-उपयोग प्रथाओं की रक्षा करने का अधिकार मिल सकता है।

- आर्थिक चिंताएँ: स्नातक बेरोज़गारी दर लगभग 26.5% है, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है। स्थानीय स्तर पर रोज़गार सृजन की कमी और लोक सेवा आयोग की अनुपस्थिति युवाओं में निराशा को बढ़ाती है।

- विकास नियोजन में अधिक स्वायत्तता से नीतियों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है।

लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- संवैधानिक सीमाएँ: छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के जनजातीय क्षेत्रों के लिये बनाई गई थी, इसलिये इसे लद्दाख पर लागू करने हेतु संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी।

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: लद्दाख एक सीमावर्ती क्षेत्र है, और अधिक स्वायत्तता देने से सुरक्षा तथा प्रशासन का समन्वय कठिन हो सकता है।

- प्रशासनिक मुद्दे: पूर्वोत्तर राज्यों के अनुभव से पता चलता है कि स्वायत्त परिषदें अक्सर राज्य के धन पर निर्भर रहती हैं, जिससे वित्तीय निर्भरता बढ़ती है और उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो जाती है।

- स्थानीय परिषदों के पास नई शक्तियों का प्रबंधन करने के लिये प्रशिक्षित कर्मचारियों और प्रशासनिक अनुभव का अभाव हो सकता है।

- विकास और स्वायत्तता में संतुलन: जनजातीय भूमि और पर्यावरण की रक्षा करते हुए बुनियादी ढाँचे, पर्यटन और परियोजनाओं का प्रबंधन करना मुश्किल है।

- पूर्ववर्ती जोखिम: यह दर्जा प्रदान करने से अन्य जनजातीय क्षेत्रों को समान शक्तियों की मांग करने के लिये प्रोत्साहन मिल सकता है, जिससे राष्ट्रीय नीति जटिल हो सकती है।

स्थानीय मांगों के जवाब में सरकार के वैकल्पिक उपाय

- रोज़गार आरक्षण: 85% सरकारी नौकरियाँ स्थानीय लोगों के लिये आरक्षित (निवास प्रमाण पत्र नियम 2025 के अनुसार)।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC) में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हैं।

- यह 73वें संशोधन अधिनियम के बाद पंचायतों में महिलाओं के लिये लागू किये गए 33% आरक्षण के अनुरूप है।

- सांस्कृतिक संरक्षण: आधिकारिक भाषाओं में अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी शामिल हैं, साथ ही शिना, ब्रोक्सकाट, बाल्टी और लद्दाखी को बढ़ावा देने के लिये समर्थन भी शामिल है।

लद्दाख अपनी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए स्वायत्तता में संतुलन कैसे बनाए रख सकता है?

- पर्यावरण विधायी प्राधिकरण: नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, जल संसाधनों और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन पर कानून बनाने के लिये LAHDC को सशक्त बनाना, यह सुनिश्चित करना कि विकास लद्दाख के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के अनुरूप हो।

- सुरक्षा और रणनीतिक निगरानी सुनिश्चित करना: लद्दाख की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए सीमा प्रबंधन, रक्षा तथा रणनीतिक बुनियादी ढाँचे पर केंद्रीय निगरानी बनाए रखना।

- सुरक्षा संबंधी आकस्मिकताओं के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया के लिये स्थानीय परिषदों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के बीच समन्वय हेतु तंत्र विकसित करना।

- सांस्कृतिक क्षेत्रीय क्षेत्र: 'सांस्कृतिक विरासत क्षेत्र' स्थापित करना, जहाँ केवल स्थानीय लोग ही संपत्ति का स्वामित्व रख सकें या व्यवसाय संचालित कर सकें तथा पारंपरिक समुदायों और भाषाओं की सुरक्षा हो।

- स्थानीय संसाधन संप्रभुता: परिषदों को उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक संसाधनों (नमक, औषधीय पौधे, रेत और खनिज) पर विशेष अधिकार प्रदान करना, जिससे प्राप्त राजस्व का उपयोग स्थानीय विकास और पारिस्थितिक संरक्षण के लिये किया जाएगा।

- युवा एवं नवाचार केंद्र: नवीकरणीय ऊर्जा, टिकाऊ पर्यटन और हस्तशिल्प पर केंद्रित स्थानीय नवाचार केंद्रों की स्थापना करना, जिससे युवाओं को रोज़गार मिल सके तथा साथ ही संस्कृति की रक्षा हो सके।

निष्कर्ष

छठी अनुसूची की लद्दाख की मांग स्वायत्तता, पहचान और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता पर बल देती है। सुरक्षा पर केंद्रीय निगरानी बनाए रखते हुए, लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद को अधिक अधिकार प्रदान करना, विश्वास बहाली तथा लद्दाख की अनूठी संस्कृति एवं पारिस्थितिकी के सम्मान में विकास सुनिश्चित करने का एक व्यावहारिक मध्यमार्ग हो सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. छठी अनुसूची के संरक्षण को लद्दाख तक विस्तारित करने में चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन-से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? (2012)

- राज्य नीति के निदेशक तत्त्व

- ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय

- पाँचवीं अनुसूची

- छठी अनुसूची

- सातवीं अनुसूची

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3, 4 और 5

(c) केवल 1, 2 और 5

(d) 1, 2, 3, 4 और 5

उत्तर: (d)

मेन्स:

प्रश्न: क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को 'अनुसूचित जनजातियाँ' कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये।

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व

चर्चा में क्यों?

हिमाचल प्रदेश स्थित कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व (CDBR) को कई देशों के 25 अन्य बायोस्फीयर रिज़र्व/जैवमंडल रिज़र्व के साथ यूनेस्को द्वारा विश्व जैवमंडल रिज़र्व नेटवर्क (WNBR) में शामिल किया गया है।

- साओ टोमे और प्रिंसिपे (मध्य अफ्रीका का द्वीप देश) पहला राज्य बन गया है, जिसके पूरे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में नामित किया गया है।

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- स्थान: ट्रांस-हिमालयी क्षेत्र में, यह रिज़र्व पूरे स्पीति वन्यजीव प्रभाग और लाहौल वन प्रभाग के आस-पास के क्षेत्रों को कवर करता है, जिसमें बारालाचा दर्रा, भरतपुर और सरचू (ऊँचाई 3,300-6,600 मीटर) शामिल हैं।

- इसे वर्ष 2009 में बायोस्फीयर रिज़र्व घोषित किया गया, जिससे यह भारत का 16वाँ और पहला उच्च ऊँचाई वाला कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व बन गया।

- भूदृश्य: इसमें पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, किब्बर वन्यजीव अभयारण्य, चंद्रताल आर्द्रभूमि, पवन-प्रवाहित पठार, हिमनद घाटियाँ, अल्पाइन झीलें और उच्च ऊँचाई वाले रेगिस्तान सम्मिलित हैं, जो इसे WNBR में सबसे ठंडे और शुष्क पारिस्थितिकी तंत्रों में से एक बनाते हैं।

- पुष्प विविधता: इसमें 14 स्थानिक, 68 देशी और 62 संकटग्रस्त पौधों की प्रजातियाँ शामिल हैं, जिनमें सैलिक्स प्रजाति, बेतुला यूटिलिस आदि जैसे प्रमुख औषधीय पौधे शामिल हैं।

- यह कठोर अल्पाइन घास, औषधीय जड़ी-बूटियों तथा विलो-लीव्ड सी-बक्थॉर्न, हिमालयन बर्च और फारसी जुनिपर के दुर्लभ पौधों को आश्रय प्रदान करता है।

- जीव विविधता: यह दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास है, जिनमें हिम तेंदुआ, हिमालयी भेड़िया, तिब्बती मृग, हिमालयी भूरा भालू, हिमालयी ग्रिफॉन, हिमालयी आइबेक्स, बियर्डेड गिद्ध, रेड फॉक्स और तिब्बती हिरन शामिल हैं।

बायोस्फीयर रिज़र्व का विश्व नेटवर्क क्या है?

- परिचय: विश्व जैवमंडल रिज़र्व नेटवर्क (WNBR) में उत्कृष्टता स्थलों का एक गतिशील और इंटरैक्टिव नेटवर्क शामिल है।

- उद्देश्य: यह उत्तर-दक्षिण, दक्षिण-दक्षिण और दक्षिण-उत्तर-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देता है और अनुभवों तथा जानकारी, क्षमता के आदान-प्रदान के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिये एक अद्वितीय उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

- यूनेस्को संबद्धता: WNBR संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के मानव और जैवमंडल कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य करता है।

- वैश्विक कवरेज: WNBR में अब 142 देशों के 785 स्थल शामिल हैं तथा वर्ष 2018 से अब तक एक मिलियन वर्ग किमी. अतिरिक्त प्राकृतिक क्षेत्र को संरक्षण में लाया गया है - जो बोलीविया के आकार के बराबर है।

बायोस्फीयर रिज़र्व

- परिचय: बायोस्फीयर रिज़र्व (BR) UNESCO द्वारा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय पदनाम है, जो व्यापक स्थलीय, तटीय या समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों या इनके संयोजन को शामिल करता है।

- ये एक स्व-स्थाने संरक्षण पद्धति है, जो आर्थिक और सामाजिक विकास को सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संरक्षण के साथ संतुलित करती है और सामंजस्यपूर्ण मानव-पर्यावरण सह-अस्तित्व का उदाहरण प्रस्तुत करती है।

- कार्य: बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र तीन मुख्य कार्य करते हैं:

- संरक्षण: जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करना।

- आर्थिक विकास: सामाजिक-सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से सतत् विकास को बढ़ावा देना।

- संचालन सहायता: अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से विकास को सुगम बनाना।

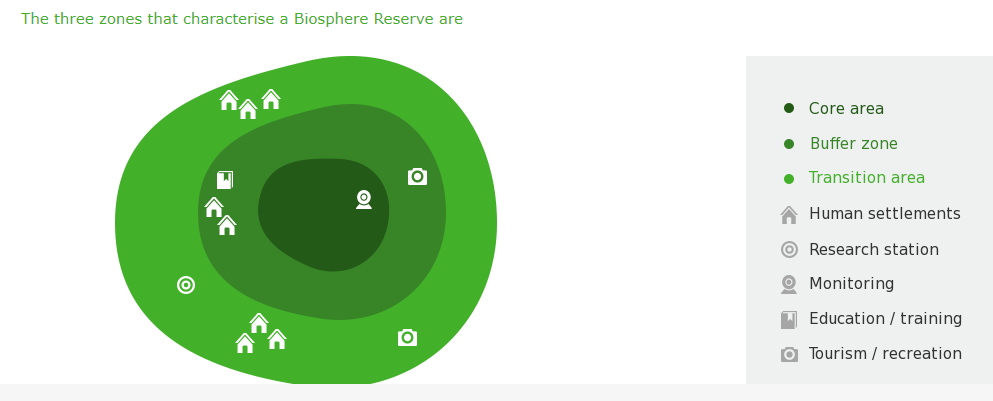

- BR की संरचना: बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र तीन ज़ोन के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करते हैं:

- कोर ज़ोन: भूदृश्यों, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिकी के संरक्षण के लिये सख्ती से संरक्षित (उदाहरण के लिये, राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य)

- बफर ज़ोन: अनुसंधान, निगरानी, प्रशिक्षण और शिक्षा को समर्थन देने वाली पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों के लिये कोर क्षेत्र के चारों ओर का क्षेत्र है।

- संक्रमण क्षेत्र: जहाँ समुदाय सामाजिक-सांस्कृतिक और पारिस्थितिक रूप से स्थाई आर्थिक एवं मानवीय गतिविधियों में संलग्न होते हैं।

- BR के नामकरण के मानदंड: किसी स्थल में एक संरक्षित, न्यूनतम रूप से विक्षुब्ध, संरक्षण मूल्य का मुख्य क्षेत्र होना चाहिये, जो सभी पोषी स्तरों पर व्यवहार्य आबादी को बनाए रखने के लिये पर्याप्त बड़ा हो और एक जैव-भौगोलिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो।

- इसमें स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना चाहिये, जैव विविधता संरक्षण में उनके ज्ञान को शामिल किया जाना चाहिये और सामंजस्यपूर्ण पर्यावरणीय उपयोग के लिये पारंपरिक जनजातीय या ग्रामीण जीवन शैली के संरक्षण का समर्थन किया जाना चाहिये।

भारत में बायोस्फीयर रिज़र्व

- अवलोकन: भारत ने UNESCO के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कार्यक्रम (MAB) के मार्गदर्शन में वर्ष 1986 में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र योजना शुरू की थी क्योंकि भारत, MAB द्वारा प्रवर्तित भूदृश्य दृष्टिकोण का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है।

- वित्तीय सहायता: इस योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा तीन हिमालयी राज्यों को 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों को 60:40 के अनुपात में बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्रों के रखरखाव, सुधार एवं विकास के लिये निधि प्रदान की जाती है।

- राज्य सरकार प्रत्येक आरक्षित क्षेत्र के लिये प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है, जिसे केंद्रीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र समिति द्वारा अनुमोदित और निगरानी की जाती है।

- भारत में BR: भारत में 18 बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से अब 13 UNESCO की WNBR में सूचीबद्ध हैं।

निष्कर्ष

कोल्ड डेज़र्ट बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र उच्च-ऊँचाई वाले पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और सतत् मानव-पर्यावरण सह-अस्तित्व का उदाहरण है। UNESCO के विश्व बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र नेटवर्क में इसका समावेश, जैव विविधता संरक्षण, सांस्कृतिक संरक्षण और सतत् विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को MAB कार्यक्रम फ्रेमवर्क के अंतर्गत एकीकृत प्रबंधन, अनुसंधान एवं सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से और पुष्ट करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. UNESCO के मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम द्वारा परिभाषित बायोस्फीयर रिज़र्व आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा की व्याख्या कीजिये। इसकी त्रि-क्षेत्रीय संरचना संरक्षण और विकास के बीच संघर्ष को कैसे संतुलित करती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

- नोकरेक बायोस्फीयर रिज़र्व: गारो पहाड़ियाँ

- लोगटक (लोकटक) झील: बरैल रेंज

- नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान: डफला पहाड़ियाँ

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-सा/से सही सुमेलित है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3

(d) कोई भी नहीं

उत्तर: (a)

प्रश्न. जैवविविधता के साथ-साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? (2014)

(a) जीवमंडल निचय (रिज़र्व)

(b) वानस्पतिक उद्यान

(c) राष्ट्रीय उपवन

(d) वन्यजीव अभयारण्य

उत्तर: (a)