बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक

प्रिलिम्स के लिये:बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक, जैवनिम्नीकरण, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। मेन्स के लिये:प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक |

चर्चा में क्यों?

यूनाइटेड किंगडम स्थित एक स्टार्टअप ने बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक (Biotransformation Technology) विकसित करने का दावा किया है जो प्लास्टिक की अवस्था को बदलकर उसका जैव निम्नीकरण कर सकती है।

बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक:

- परिचय:

- बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक यह सुनिश्चित करने का एक क्रांतिकारी तरीका है जिसके द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट को कुशलतापूर्वक संसाधित और अपघटित किया जा सकता है।

- इस तकनीक का उपयोग करके उत्पादित प्लास्टिक की गुणवत्ता को पूर्व निर्धारित अवधि हेतु बनाए रखा जाता है, जिसके दौरान गुणवत्ता में बदलाव किये बिना वे पारंपरिक प्लास्टिक की तरह दिखते और महसूस होते हैं।

- जब उत्पाद समाप्त हो जाता है और बाह्य वातावरण के संपर्क में आता है, तो यह स्वयं नष्ट हो जाता है एवं जैव-उपलब्ध मोम में बदल जाता है।

- फिर इस मोम का सूक्ष्मजीवों द्वारा उपभोग किया जाता है, अपशिष्ट को जल, CO2 और बायोमास में परिवर्तित किया जाता है।

- यह विश्व की पहली बायोट्रांसफॉर्मेशन तकनीक है जो बिना किसी माइक्रोप्लास्टिक्स के खुले वातावरण में पॉलीओलेफिन का पूरी तरह से जैव निम्नीकरण सुनिश्चित करती है।

- ऐसी तकनीक की आवश्यकता:

- भारत वार्षिक रूप से 3.5 अरब किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट पैदा कर रहा है और पिछले पाँच वर्षों में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक अपशिष्ट का उत्पादन भी दोगुना हो गया है। इसमें से एक-तिहाई पैकेजिंग वेस्ट से आता है।

- स्टेटिस्टा के अनुसार, वर्ष 2019 में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उत्पन्न प्लास्टिक पैकेजिंग कचरे की वैश्विक मात्रा एक अरब किलोग्राम से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था।

- हमारे आस-पास भारी मात्रा में प्लास्टिक कचरा मौजूद है और यह जैवविविधता के लिये खतरा है, इस समस्या को देखते हुए प्लास्टिक के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को रोकने के लिये प्रौद्योगिकियों को विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

- उपयोगिता:

- खाद्य पैकेजिंग और स्वास्थ्य देखभाल उद्योग दो प्रमुख क्षेत्र हैं जो अपशिष्ट को कम करने के लिये इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं।

- इस तकनीक से रहित नियमित प्लास्टिक की तुलना में इसमें लागत वृद्धि न्यूनतम है।

प्लास्टिक अपशिष्ट को कम करने के विकल्प:

- जूट अथवा कागज़ आधारित पैकेजिंग पर ज़्यादा बल दिये जाने से संभावित प्लास्टिक अपशिष्ट को कम किया जा सकता है। इससे कागज़ उद्योग में स्थिरता आ सकती है और एथिलीन विलयन के आयात व्यय को कम किया जा सकता है।

- लकड़ी आधारित पैकेजिंग एक अन्य विकल्प है, लेकिन इससे पैकेजिंग का आकर बड़ा होगा और साथ ही लागत में भी वृद्धि होगी।

- तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में सिंगल-यूज़ प्लास्टिक के विकल्पों पर जागरूकता बढ़ाने के लिये नेशनल एक्सपो और स्टार्टअप्स के सम्मेलन का आयोजन किया।

- प्रदर्शित विकल्पों में कॉयर, खोई (Bagasse), चावल और गेहूँ की भूसी, पौधे एवं कृषि अवशेष, केला तथा सुपारी के पत्ते, जूट एवं कपड़े का उपयोग किया गया था।

प्लास्टिक अपशिष्ट से संबंधित पहल:

- भारत सरकार ने देश में सतत् विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिये कई पहलें शुरू की हैं। उसने सिंगल यूज़ प्लास्टिक के कारण बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने में मदद हेतु प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट गजट पेश किया।

- वर्ष 2022 में सरकार ने देश में इसके उपयोग पर रोक लगाने के लिये एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया।

- सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उन्मूलन और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय डैशबोर्ड सभी हितधारकों को एक साथ लाता है ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक के उन्मूलन और इस तरह के अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में हुई प्रगति का निरीक्षण किया जा सके।

- विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) पोर्टल उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड-मालिकों के EPR दायित्त्वों के संबंध में जवाबदेही, पता लगाने की क्षमता और अनुपालन रिपोर्टिंग में आसानी को बेहतर बनाने में मदद करता है।

- भारत ने अपने क्षेत्र में सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बिक्री, उपयोग या निर्माण की जाँच हेतु एवं सिंगल यूज़ प्लास्टिक संबंधी शिकायतों की रिपोर्ट करने के लिये एक मोबाइल एप भी विकसित किया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रिलिम्स:प्रश्न. पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली 'सूक्ष्म मणिकाओं (माइक्रोबीड्स)' के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों है? (2019) (a) ये समुद्री पारितंत्रों के लिये हानिकारक मानी जाती हैं। उत्तर: (a) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या-क्या बाधाएँ है? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे ज़हरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |

स्रोत: द हिंदू

नैनो उर्वरक

प्रिलिम्स के लिये:नैनो यूरिया, समष्टि पोषक तत्त्व, लॉजिंग प्रभाव मेन्स के लिये:नैनो उर्वरकों का महत्त्व, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड |

चर्चा में क्यों?

रसायनों और उर्वरकों पर गठित समिति ने 'सतत् फसल उत्पादन और मृदा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिये नैनो उर्वरक' (Nano-Fertilisers for Sustainable Crop production and Maintaining Soil Health) शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में नैनो उर्वरकों के प्रयोग पर फील्ड परीक्षणों के गहन ऑडिट/लेखा-परीक्षण की सिफारिश की है।

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की इच्छा व्यक्त की है कि विभाग द्वारा अन्य मंत्रालयों/संगठनों के समन्वय में नैनो उर्वरकों के उपयोग पर क्षेत्र परीक्षणों की व्यापक लेखा-परीक्षा आयोजित की जा सकती है, ताकि प्रमुख कृषि अनुसंधान संस्थानों आदि द्वारा विभिन्न फसलों और विभिन्न क्षेत्रों में नाइट्रोजन की बचत के कारणों का आकलन किया जा सके।

- समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि क्षेत्र परीक्षण के दौरान नैनो यूरिया के उपयोग से टॉपड्रेस नाइट्रोजन में बचत 25 से 50 प्रतिशत के बीच पाई गई।

- टॉपड्रेसिंग किसी भी कमी की भरपाई के लिये फसलों में नाइट्रोजन छिड़काव के दूसरे दौर को शामिल करने की प्रक्रिया है।

- नैनो यूरिया के उपयोग से सरकार को सालाना सब्सिडी बिलों में लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 24,687 करोड़ रुपए) बचाने में मदद मिल सकती है और इससे यूरिया आयात पर भारत की निर्भरता कम होगी।

नैनो उर्वरक:

- परिचय:

- नैनो उर्वरक अत्यधिक कुशल उर्वरक हैं जो सूक्ष्म कणों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं।

- पादपों की कार्यप्रणाली हेतु नाइट्रोजन एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्त्व है और यूरिया सबसे अधिक सांद्रित नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों में से एक है।

- नैनो उर्वरक अत्यधिक कुशल उर्वरक हैं जो सूक्ष्म कणों के माध्यम से फसलों को नाइट्रोजन जैसे पोषक तत्त्व प्रदान करते हैं।

- लिक्विड नैनो यूरिया:

- लिक्विड नैनो यूरिया को वर्ष 2022 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा पारंपरिक यूरिया को बदलने और इसकी आवश्यकता को 50% कम करने के लिये विकसित किया गया था।

- सरकार ने इसके विकास के बाद से नैनो उर्वरकों के उपयोग को बहुत बढ़ावा दिया है।

- लिक्विड नैनो यूरिया को वर्ष 2022 में भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (IFFCO) द्वारा पारंपरिक यूरिया को बदलने और इसकी आवश्यकता को 50% कम करने के लिये विकसित किया गया था।

- महत्त्व:

- कम हानि:

- नैनो उर्वरक पोषक तत्त्वों के वितरण, नाइट्रोजन वितरण की प्रभावशीलता में सुधार और पर्यावरण को होने वाली हानि को कम करने के लिये पादपों के सूक्ष्म रंध्र क्षेत्र का लाभ उठाते हैं।

- किसानों की आय में वृद्धि:

- यह किसानों के लिये वहनीय होने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। इससे रसद और भांडागारण की लागत में भी काफी कमी आएगी।

- 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया स्प्रे की एक छोटी बोतल को 45 किलोग्राम यूरिया के पूरे बैग का विकल्प के रूप में माना जा रहा है।

- यह किसानों के लिये वहनीय होने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक होगा। इससे रसद और भांडागारण की लागत में भी काफी कमी आएगी।

- फसलों को स्वस्थ बनाना:

- यह मिट्टी में यूरिया के अधिक उपयोग को भी कम करेगा और फसलों को स्वस्थ बनाएगा एवं उन्हें गिरने से बचाएगा।

- लॉजिंग (Lodging) अनाज की फसलों के ज़मीनी स्तर के पास तनों के झुकने की स्थिति को कहते हैं, जिससे उनकी कटाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है एवं उपज में अप्रत्याशित कमी आ सकती है।

- यह मिट्टी में यूरिया के अधिक उपयोग को भी कम करेगा और फसलों को स्वस्थ बनाएगा एवं उन्हें गिरने से बचाएगा।

- कम हानि:

- चुनौतियाँ:

- लागत: उन्नत तकनीक और उत्पादन विधियों के उपयोग के कारण नैनो-उर्वरकों के उत्पादन की लागत पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक है।

- यह छोटे किसानों के लिये वहनीय नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस तकनीक की पहुँच सीमित हो गई है।

- गुणवत्ता नियंत्रण: नैनो-उर्वरकों के उत्पादन में उनकी प्रभावशीलता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सख्त गुणवत्ता नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है।

- हालाँकि उनके उत्पादन और वितरण के लिये मानकीकृत नियमों की कमी के कारण खराब गुणवत्ता नियंत्रण एवं असंगत परिणाम सामने आए हैं।

- पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: नैनो उर्वरकों के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर चिंताएँ हैं, जैसे कि मृदा स्वास्थ्य, जल की गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र संतुलन पर उनके दीर्घकालिक प्रभाव।

- इन चिंताओं को उनके सतत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये उचित परीक्षण एवं विनियमन के माध्यम से संबोधित किया जाना चाहिये।

- लागत: उन्नत तकनीक और उत्पादन विधियों के उपयोग के कारण नैनो-उर्वरकों के उत्पादन की लागत पारंपरिक उर्वरकों की तुलना में अधिक है।

भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड:

- परिचय:

- यह भारत की सबसे बड़ी सहकारी समितियों में से एक है जिसका पूर्ण स्वामित्त्व भारतीय सहकारी समितियों के पास है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1967 में केवल 57 सहकारी समितियों के साथ की गई थी, जिसमें वर्तमान में 36,000 से अधिक भारतीय सहकारी समितियाँ शामिल हैं, यह सामान्य बीमा से लेकर ग्रामीण दूरसंचार तक के विविध आर्थिक हितों के अलावा उर्वरकों के निर्माण एवं वितरण जैसे प्राथमिक व्यवसाय में संग्लग्न है।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारतीय किसानों को पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाले कृषि आदानों और सेवाएँ प्रदान करने के साथ-साथ उनके लिये कल्याणकारी अन्य गतिविधियों द्वारा भारतीय किसानों को समृद्ध बनाना है।

निष्कर्ष:

- नैनो उर्वरकों में फसल की पैदावार बढ़ाने, किसान की उत्पादन लागत कम करने और सब्सिडी बिलों एवं यूरिया आयात संबंधी सरकारी धन को बचाने की क्षमता है। दूसरी ओर पोषण गुणवत्ता, जैव-सुरक्षा, प्रभावकारिता तथा विश्वसनीयता जैसे दीर्घकालिक प्रभाव, फसलों के आधार पर नैनो उर्वरकों को नियोजित करने, उपयोगिता व सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अतिरिक्त शोध और फील्ड परीक्षणों के पूर्ण लेखा-परीक्षण की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

|

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट

प्रिलिम्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल, मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस। मेन्स के लिये:भूमि क्षरण का कारण और इसे रोकने की पहल। |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, साथ ही वानिकी हस्तक्षेपों के माध्यम से मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण की समस्या का समाधान करने हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना का अनावरण किया।

अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट:

- परिचय:

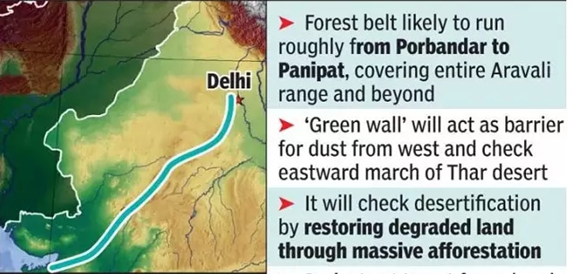

- यह हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली राज्यों को शामिल करते हुए अरावली पर्वत शृंखला के चारों ओर 1,400 किमी लंबी और 5 किमी. चौड़ी ग्रीन बेल्ट बफर बनाने की एक महत्त्वाकांक्षी योजना है।

- पहले चरण में 75 जल निकायों का कायाकल्प किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अरावली परिदृश्य के प्रत्येक ज़िले में पाँच जल निकायों से होगी।

- यह गुड़गाँव, फरीदाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ और हरियाणा के रेवाड़ी ज़िलों में निम्नीकृत भूमि को शामिल करेगा।

- यह योजना अफ्रीका की 'ग्रेट ग्रीन वॉल' परियोजना से प्रेरित है, जो सेनेगल (पश्चिम) से लेकर जिबूती (पूर्व) तक विस्तृत है, यह वर्ष 2007 में लागू हुई थी।

- उद्देश्य:

- भारत की ग्रीन वॉल परियोजना का व्यापक उद्देश्य भूमि क्षरण की बढ़ती दरों और थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को नियंत्रित करना है।

- पोरबंदर से पानीपत तक के लिये हरित पट्टी की योजना बनाई जा रही है, जो अरावली पर्वत शृंखला में वनीकरण के माध्यम से बंजर भूमि को पुनर्स्थापित करने में सहायता करेगी। यह पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से आने वाली धूल के लिये एक अवरोधक के रूप में भी काम करेगा।

- इसका उद्देश्य पेड़-पौधे लगाकर अरावली शृंखला की जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करना है, जो कार्बन पृथक्करण में मदद करेगा, वन्यजीवों के लिये आवास प्रदान करेगा और जल की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार करेगा।

- वनीकरण, कृषि-वानिकी और जल संरक्षण गतिविधियों में स्थानीय समुदायों की भागीदारी से सतत् विकास को बढ़ावा दे सकती है।

- इसके अतिरिक्त यह आय और रोज़गार के अवसर पैदा करने, खाद्य सुरक्षा में सुधार करने तथा सामाजिक लाभ प्रदान करने में मदद करेगा।

- पृष्ठभूमि:

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) द्वारा निर्मित मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण एटलस के अनुसार, वर्ष 2018-19 के दौरान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र (TGA) 328.72 mha का लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर (29.7%) भूमि अवनयन से गुज़री।

- अरावली को 26 मिलियन हेक्टेयर (mha) भूमि को बहाल करने के भारत के लक्ष्य के तहत हरियाली के लिये उठाए जाने वाले प्रमुख अवक्रमित क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है।

- ISRO की वर्ष 2016 की एक रिपोर्ट ने भी संकेत दिया था कि दिल्ली, गुजरात और राजस्थान पहले ही अपनी 50% से अधिक भूमि को निम्नीकृत कर चुके हैं।

अरावली पर्वत शृंखला:

- परिचय:

- अरावली, पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है।

- यह गुजरात से दिल्ली (राजस्थान और हरियाणा के माध्यम से) तक 800 किमी. से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है।

- अरावली शृंखला की सबसे ऊँची चोटी माउंट आबू पर गुरु पीक है।

- जलवायु पर प्रभाव:

- अरावली का उत्तर- पश्चिमी भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव है।

- मानसून के दौरान पर्वत शृंखला धीरे-धीरे मानसूनी बादलों को शिमला और नैनीताल की तरफ पूर्व की ओर ले जाती है, इस प्रकार यह उप-हिमालयी नदियों का पोषण करने और उत्तर भारतीय मैदानों को उर्वरता प्रदान करने में मदद करती है।

- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (पार-सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से आने वाली ठंडी पछुआ पवनों के हमले से रक्षा करती है।

- सर्दियों के महीनों में यह उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों (सिंधु और गंगा) को मध्य एशिया से ठंडी पश्चिमी हवाओं के हमले से बचाती है।

अफ्रीका की महान ग्रीन वॉल (GGW):

- परिचय:

- अफ्रीका की महान ग्रीन वॉल (GGW) अफ्रीकी संघ द्वारा शुरू की गई एक परियोजना है जो महाद्वीप के बिगड़े हुए परिदृश्य को बहाल करने और साहेल में लाखों लोगों के जीवन को परिवर्तित करने के लिये है।

- इस परियोजना में अफ्रीका में 8,000 किमी. के क्षेत्र में फैले पेड़ों की 8 किमी. चौड़ी पट्टी के विस्तार की योजना है।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य वर्तमान में खराब भूमि के 100 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बहाल करना है।

- इसके अलावा परियोजना में 250 मिलियन टन कार्बन को अनुक्रमित करने एवं वर्ष 2030 तक 10 मिलियन ग्रीन रोज़गार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

- भाग लेने वाले देश:

- साहेल-सहारा क्षेत्र के ग्यारह देश- जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, सूडान, चाड, नाइजर, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, मॉरितानिया एवं सेनेगल भूमि क्षरण का मुकाबला करने और परिदृश्य में देशी पौधों को बहाल करने के लिये शामिल हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

SEZ एवं EOU से जैव ईंधन का निर्यात

प्रिलिम्स के लिये:विशेष आर्थिक क्षेत्र, इथेनॉल, प्रधानमंत्री ‘जी-वन’ योजना 2019, GOBAR (गैल्वनाइज़िग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज़) धन योजना 2018, जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 मेन्स के लिये:जैव ईंधन का महत्त्व, जैव ईंधन से संबंधित चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने कहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) एवं निर्यातोन्मुखी इकाइयों (EOU) से जैव ईंधन के निर्यात को बिना किसी प्रतिबंध के अनुमति दी जाएगी, यदि आयातित फीड स्टॉक का उपयोग करके जैव ईंधन का उत्पादन किया जाता है।

- वर्ष 2018 में भारत सरकार ने जैव ईंधन के आयात पर समान शर्तें लगाने के तुरंत बाद इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था।

जैव ईंधन:

- परिचय:

- कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो कम समय में कार्बनिक पदार्थ से उत्पन्न होता है, उसे जैव ईंधन माना जाता है।

- जैव ईंधन प्रकृति में ठोस, तरल या गैसीय अवस्था में हो सकते हैं।

- ठोस: लकड़ी, सूखे पौधों की सामग्री एवं खाद

- तरल: बायोइथेनॉल एवं बायो-डीज़ल

- गैसीय: बायोगैस

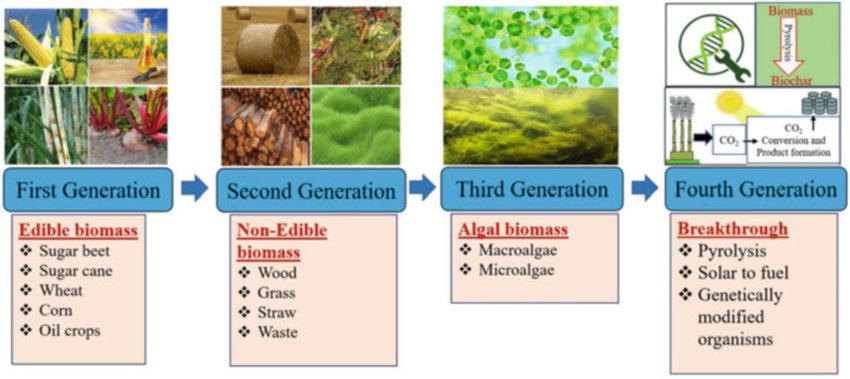

- जैव ईंधन की श्रेणियाँ:

- पहली पीढ़ी के जैव ईंधन:

- ये पारंपरिक तकनीक का उपयोग करके चीनी, स्टार्च, वनस्पति तेल या पशु वसा जैसे खाद्य स्रोतों का उपयोग कर बनाए जाते हैं।

- उदाहरणों में बायोअल्कोहल, वनस्पति तेल, बायोईथर, बायोगैस शामिल हैं।

- दूसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:

- ये गैर-खाद्य फसलों या खाद्य फसलों के कुछ हिस्सों से उत्पन्न होते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं और इन्हें अपशिष्ट के रूप में माना जाता है, जैसे- तने, भूसी, लकड़ी के छिलके और फलों के छिलके।

- उदाहरणों में सेल्युलोज़ इथेनॉल, बायोडीज़ल शामिल हैं।

- तीसरी पीढ़ी के जैव ईंधन:

- ये शैवाल जैसे सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होते हैं।

- उदाहरण- बुटेनॉल

- चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन:

- चौथी पीढ़ी के जैव ईंधन उन्नत जैव ईंधन हैं जो आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) शैवाल बायोमास और उन्नत रूपांतरण तकनीकों (पायरोलिसिस, गैसीकरण आदि का उपयोग) का उपयोग करके उत्पादित किये जाते हैं।

- पहली पीढ़ी के जैव ईंधन:

- महत्त्व:

- ऊर्जा सुरक्षा: जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो प्रायः दूसरे देशों से आयात किये जाते हैं।

- स्थानीय स्तर पर जैव ईंधन का उत्पादन करके देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा बढ़ा सकते हैं और आपूर्ति में व्यवधानों की अपनी भेद्यता को कम कर सकते हैं।

- पर्यावरणीय लाभ: जीवाश्म ईंधन की तुलना में जैव ईंधन को अधिक पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है क्योंकि जलने पर वे कम ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करते हैं।

- साथ ही जैव ईंधन का उत्पादन अपशिष्ट और प्रदूषण दोनों को कम करने में योगदान दे सकता है।

- कृषि क्षेत्र का विकास: जैव ईंधन उत्पादन के लिये पर्याप्त मात्रा में फीडस्टॉक की आवश्यकता होती है, जो किसानों को आय का एक नया स्रोत प्रदान कर सकता है।

- इससे ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने और कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने में भी मदद मिल सकती है।

- ऊर्जा सुरक्षा: जैव ईंधन जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम कर सकते हैं, जो प्रायः दूसरे देशों से आयात किये जाते हैं।

- चुनौतियाँ:

- दक्षता: जीवाश्म ईंधन कुछ जैव ईंधनों की तुलना में अधिक ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के लिये एक गैलन गैसोलीन (एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन) की तुलना में एक गैलन इथेनॉल कम ऊर्जा उत्पन्न करता है।

- खाद्यान की कमी: बहुमूल्य फसल भूमि का उपयोग ईंधन फसलों को उगाने के लिये करने से खाद्यान की लागत पर प्रभाव पड़ना और संभवतः खाद्यान की कमी होना चिंता का विषय बना रहता है।

- जल का उपयोग: जैव ईंधन फसलों की उचित सिंचाई के साथ-साथ ईंधन के विनिर्माण के लिये भारी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है, जो स्थानीय और क्षेत्रीय जल संसाधनों पर दबाव डाल सकता है।

जैव ईंधन के संबंध में हाल की पहलें:

- प्रधानमंत्री जी-वन योजना, 2019

- गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan - GOBAR-DHAN) योजना:

- जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2018

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. जैव ईंधन पर भारत की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) |

-01.png)