भारत का चाय उद्योग

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय चाय समिति के कार्यकारी निदेशक के अनुसार, भारत में अपनी मज़बूत उत्पादन क्षमता, बड़े उपभोग आधार और बढ़ते निर्यात अवसरों के कारण वैश्विक चाय महाशक्ति बनने की क्षमता है।

भारत के चाय बाज़ार की वर्तमान स्थिति

- मुख्य उत्पादक: भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। केन्या, शीर्ष निर्यातक, अपनी उत्पादन की लगभग पूरी चाय निर्यात करता है, जबकि चीन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।

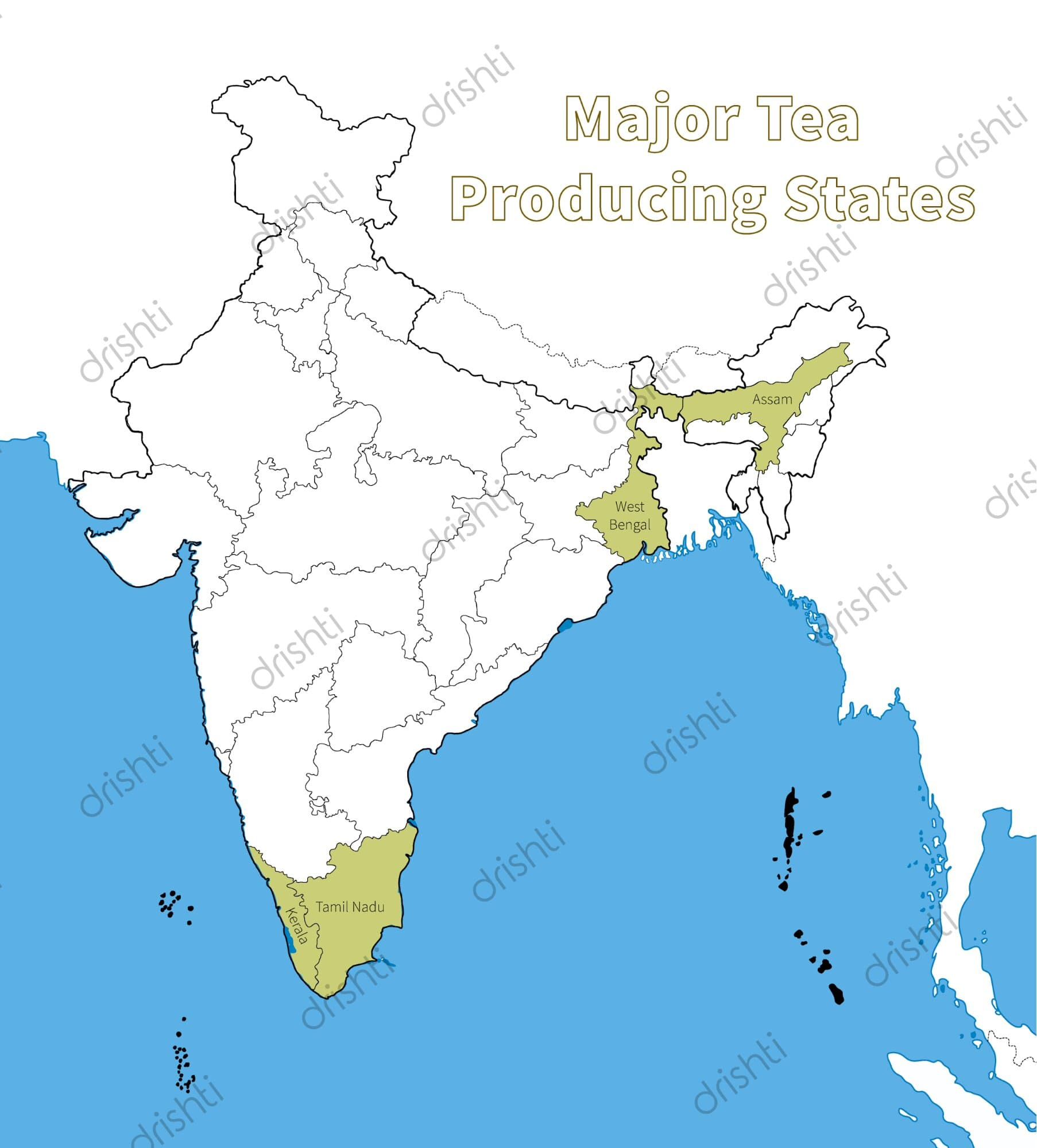

- चाय उत्पादक क्षेत्र: भारत में प्रमुख चाय उत्पादन वाले राज्य असम (असम घाटी और कछार), पश्चिम बंगाल (दुआर, तराई और दार्जिलिंग), तमिलनाडु और केरल हैं, जो कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% उत्पादन करते हैं।

- उपभोग: भारत चाय उपभोग में अग्रणी देश है, जो अपने उत्पादन का 80% घरेलू स्तर पर उपयोग करता है, और प्रति व्यक्ति उपभोग 840 ग्राम प्रति वर्ष (सबसे अधिक: तुर्की, 3 किलोग्राम/वर्ष) है।

- निर्यात: भारत चाय का निर्यात 25 से अधिक देशों में करता है, जिसमें प्रमुख आयातक रूस, ईरान, UAE, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और चीन हैं।

- भारत के चाय निर्यात का लगभग 96% ब्लैक टी है, जबकि अन्य निर्यातित प्रकारों में रेगुलर टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, मसाला टी और लेमन टी शामिल हैं।

चाय से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- परिचय: चाय कैमेलिया साइनेंसिस पौधे से बनने वाला एक पेय पदार्थ है और पानी के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय है।

- भारतीय चाय बोर्ड: चाय अधिनियम, 1953 के तहत स्थापित, यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में और विदेशों में लंदन, दुबई और मॉस्को में कार्यालय हैं।

- यह चाय की खेती, उत्पादन और विपणन के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

- विकास की परिस्थितियाँ:

- जलवायु: चाय एक उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय फसल है, जो गर्म और आर्द्र परिस्थितियों में अच्छी तरह उगती है।

- तापमान: यह 20°–30°C के बीच सबसे अच्छी तरह उगती है, जबकि 35°C से अधिक या 10°C से कम तापमान पौधे को नुकसान पहुँचा सकता है।

- वर्षा: प्रतिवर्ष 150–300 से.मी. समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।

- मृदा: थोड़ी अम्लीय, कैल्शियम-मुक्त मृदा और जल की स्वतंत्र निकासी के लिये छिद्रपूर्ण उप-मृदा उपयुक्त है।

- उद्योग में संकट में योगदान देने वाले कारक:

- मौसम-संबंधित गिरावट: मई 2024 में अत्यधिक गर्मी और उसके बाद असम में बाढ़ ने भारत के चाय उत्पादन को 30% घटाकर 90.92 मिलियन किलोग्राम तक सीमित कर दिया, जो पिछले दशक में सबसे कम है।

- आपूर्ति-मांग असंतुलन: चाय की मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ता अंतर उद्योग पर और दबाव डाल रहा है।

- स्थिर कीमतें: असम, जो भारत की चाय का 55% उत्पादन करता है, विशेष रूप से स्थिर कीमतों से प्रभावित हुआ है।

- प्रतिस्पर्द्धा: भारत अन्य प्रमुख चाय उत्पादक देशों जैसे केन्या से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना कर रहा है।

- बढ़ती इनपुट लागत: पिछले दशक में आवश्यक इनपुट की लागत 9-15% बढ़ी है, जबकि चाय की कीमत केवल 4% बढ़ी है।

- 20 कीटनाशकों पर प्रतिबंध: प्रतिबंधित कीटनाशकों की वजह से महँगे विकल्प अपनाने पड़े, जिससे चाय की कीमतें बढ़ीं और इस क्षेत्र की लाभप्रदता पर और दबाव पड़ा।

भारत अपने चाय उद्योग की स्थिरता कैसे सुनिश्चित कर सकता है?

- गुणवत्ता और मूल्य संवर्द्धन की ओर बदलाव: GI-टैग वाली, विशेष और ब्रांडेड चाय को बढ़ावा देना ताकि निर्यात में बेहतर कीमत मिल सके।

- निर्यात बाज़ारों में विविधता: दक्षिण अमेरिका, मध्य पूर्व और अफ्रीका जैसे बाज़ारों को लक्षित करना ताकि अस्थिर बाज़ारों पर निर्भरता कम हो।

- घरेलू खपत बढ़ाना: प्रति व्यक्ति खपत बढ़ाने के लिये मार्केटिंग, रेडी-टू-ड्रिंक (RTD), फ्लेवर्ड और वेलनेस टी को बढ़ावा देना।

- फार्म-गेट मूल्य में सुधार: यह सुनिश्चित करना कि छोटे उत्पादक सीधे बाज़ारों, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइज़ेशन (FPOs) और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से न्यायसंगत और उचित हिस्सा प्राप्त करना।

- अन्य देशों से सीख: किसानों को उच्च गुणवत्ता और सतत चाय उत्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जाए; केन्या के Farmer Field Schools (FFSs) पौधरोपण, सूक्ष्म-प्लकिंग और सर्टिफिकेशन की तैयारी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

- फार्म-गेट मूल्य में सुधार: सुनिश्चित करना कि छोटे उत्पादकों को प्रत्यक्ष बाज़ारों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) और पारदर्शी नीलामी के माध्यम से उचित हिस्सा मिले।

- अन्य देशों से सीखना: किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाली, सतत् चाय का उत्पादन करने के लिये तैयार करना, केन्या के किसान फील्ड स्कूल (एफएफएस) रोपण, कटाई और प्रमाणन तैयारी में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय चाय उद्योग एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहाँ इसे अपनी वैश्विक संभावनाओं और जलवायु संवेदनशीलता तथा निम्न मूल्य प्राप्ति जैसी गंभीर चुनौतियों के बीच संतुलन स्थापित करना है। सतत् लाभप्रदता हासिल करने के लिये आवश्यक है कि उद्योग मात्रा से गुणवत्ता की ओर रणनीतिक बदलाव करना, छोटे उत्पादकों को सशक्त बनाना तथा निर्यात एवं घरेलू बाज़ारों दोनों के लिये नवाचार करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के चाय उद्योग की वर्तमान स्थिति और चुनौतियों का परीक्षण कीजिये तथा इसकी स्थिरता के लिये उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न: भारत में ‘‘चाय बोर्ड’’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- चाय बोर्ड सांविधिक निकाय है।

- यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संलग्न नियामक निकाय है।

- चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय बंगलूरू में स्थित है।

- इस बोर्ड के दुबई और मॉस्को में विदेश स्थित कार्यालय हैं।

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 3 और 4

(d) केवल 1 और 4

उत्तर: (d)

मेन्स

प्रश्न. ब्रिटिश बागान मालिकों ने असम से हिमाचल प्रदेश तक शिवालिक और लघु हिमालय के चारों ओर चाय बागान विकसित किये थे, जबकि वास्तव में वे दार्जिलिंग क्षेत्र से आगे सफल नहीं हुए। चर्चा कीजिये। (2014)

संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के लिये भारत का रोडमैप

प्रिलिम्स के लिये: नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर।

मेन्स के लिये: भारत की तकनीकी स्वायत्तता के लिये संलयन अनुसंधान का रणनीतिक महत्त्व,

चर्चा में क्यों?

गांधीनगर स्थित प्लाज़्मा अनुसंधान संस्थान (IPR) के शोधकर्त्ताओं ने भारत की संलयन (फ्यूज़न) ऊर्जा के लिये एक रोडमैप प्रस्तावित किया है, जिसमें स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-भारत) रिएक्टर के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। यह कदम भारत की ऊर्जा रणनीति में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा।

संलयन (फ्यूज़न) क्या है?

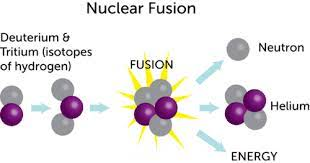

- परिचय: संलयन (Fusion) वह प्रक्रिया है जिसमें दो छोटे और हल्के परमाणु (जैसे हाइड्रोजन समस्थानिक) आपस में मिलकर एक बड़ा और भारी परमाणु बनाते हैं और इस दौरान अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। यही ऊर्जा प्रक्रिया सूर्य और तारों को ऊर्जा प्रदान करती है।

- उदाहरण: सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में संलयित होकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जो प्रकाश और ऊष्मा के रूप में बाहर उत्सर्जित होती है।

- ऊर्जा उत्सर्जन: नाभिकों के संलयन से ऊर्जा इसलिये उत्सर्जित होती है क्योंकि संलयित उत्पाद का द्रव्यमान, मूल परमाणुओं के कुल द्रव्यमान से कम होता है। यह "खोया हुआ" द्रव्यमान (Lost Mass), जिसे द्रव्यमान अपवर्तन (Mass Defect) कहते हैं, आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता सिद्धांत (E=mc²) के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।

- संलयन के लिये शर्तें:

- उच्च तापमान: लगभग 100 मिलियन°C .

- उच्च दाब: परमाणुओं के नाभिकों का संलयन के लिये पर्याप्त रूप से पास होना

- प्लाज्मा: यह पदार्थ उच्च ऊर्जा अवस्था में होता है जहाँ परमाणु आयनों और इलेक्ट्रॉनों में टूट जाते हैं।

- टोकामक: टोकामक एक संलयन रिएक्टर है जो डोनट के आकार के पात्र में प्लाज्मा को सीमित और नियंत्रित करने के लिये चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करता है। इसकी प्रभावशीलता को इस बात से मापा जाता है कि यह प्लाज़्मा को बिना विघटन के कितनी देर तक रोक सकता है।

- लंबी सीमितीकरण अवधि (longer confinement times) रिएक्टरों को निरंतर और विश्वसनीय संलयन प्रतिक्रियाएँ प्राप्त करने के करीब लाती है।

- Q मान (ऊर्जा लाभ कारक: Q मान एक संलयन रिएक्टर की दक्षता को मापता है।

- यह उत्पादित ऊर्जा और उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात है। Q मान 1 से ज़्यादा (Q>1) होने का मतलब है कि रिएक्टर अपनी खपत से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न करता है।

- संलयन बनाम विखंडन: विखंडन परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त होने वाली प्रक्रिया है। विखंडन में, एक भारी नाभिक (जैसे यूरेनियम) छोटे नाभिकों में विखंडित होता है, जिससे ऊर्जा मुक्त होती है।

- दूसरी ओर, संलयन में हल्के नाभिकों का संयोजन करके ऊर्जा मुक्त की जाती है। विखंडन की तुलना में संलयन से बहुत कम रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्सर्जित होता है, जिससे यह स्वच्छ ऊर्जा के लिये एक अधिक आकर्षक विकल्प बन जाता है।

नाभिकीय संलयन बनाम नाभिकीय विखंडन

|

नाभिकीय विखंडन |

नाभिकीय संलयन |

|

|

परिभाषा |

विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है। |

नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण की प्रकिया से है। |

|

घटना |

विखंडन प्रकिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। |

प्रायः सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। |

|

ऊर्जा आवश्यकता |

विखंडन प्रकिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। |

दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिये अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। |

|

प्राप्त ऊर्जा |

विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है, हालाँकि यह नाभिकीय संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है। |

संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से तीन से चार गुना अधिक होती है। |

|

ऊर्जा उत्पादन |

विखंडन प्रकिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। |

यह ऊर्जा उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक तकनीक है। |

संलयन ऊर्जा के लिये भारत का रोडमैप क्या है?

- भारत की वर्तमान संलयन क्षमताएँ: आईपीआर में भारत के स्टेडी-स्टेट सुपरकंडक्टिंग टोकामक-भारत (SST-1) ने 650 मिलीसेकंड के लिये प्लाज्मा परिरोध प्राप्त कर लिया है (और इसे 16 मिनट तक के लिये डिजाइन किया गया है), हालाँकि इसे विद्युत् उत्पादन के लिये डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि यह एक प्रायोगिक आधार के रूप में कार्य करता है।

- भारत पहले से ही फ्राँस में अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) परियोजना का हिस्सा है, जो चुंबकीय परिरोध तकनीकों का उपयोग करके विश्व का सबसे बड़ा नाभिकीय संलयन का प्रयोग है। ITER का लक्ष्य 10 का Q मान प्राप्त करना है।

- एसएसटी-भारत: SST-भारत को प्रयोगों से आगे अगले कदम के रूप में योजनाबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य वास्तविक रूप से विद्युत् का उत्पादन करना है।

- SST-भारत विज़न का लक्ष्य आरंभ में 5 Q मान वाले 130 मेगावाट के संलयन-विखंडन हाइब्रिड रिएक्टर का निर्माण करना है।

- भारत की योजना वर्ष 2060 तक एक पूर्ण रूप से संचालित रिएक्टर स्थापित करने की है। इसका लक्ष्य 20 का महत्वाकांक्षी आउटपुट-टू-इनपुट पावर अनुपात (Q) हासिल करना और लगभग 250 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना है।

- प्रौद्योगिकी उपाय:

- डिजिटल ट्विन्स: परिस्थितियों का अनुकरण करने और डिज़ाइनों का परीक्षण करने के लिये टोकामक्स की आभासी प्रतिकृतियाँ।

-

मशीन लर्निंग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का लाभ उठाने से प्लाज्मा के पूर्वानुमान और प्रबंधन में मदद मिलती है, जो बेहतर प्लाज़्मा परिरोधन (confinement) के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

-

विकिरण प्रतिरोधी सामग्रियों का विकास ऐसी सामग्रियों के डिज़ाइन पर ध्यान केंद्रित करना जो संलयन रिएक्टरों में अत्यधिक विकिरण स्तरों का सामना कर सकें।

-

सुपरकंडक्टिंग मैग्नेट्स: उच्च-प्रदर्शन वाले सुपरकंडक्टिंग चुंबकों पर शोध किया जा रहा है ताकि अधिक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र तैयार किए जा सकें, जिससे प्लाज़्मा का बेहतर परिरोधन संभव हो सके।

संलयन ऊर्जा में वैश्विक प्रगति

- यूनाइटेड किंगडम: यूके का STEP कार्यक्रम वर्ष 2040 तक एक प्रोटोटाइप फ्यूज़न पावर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखता है।

- अमेरिका: अमेरिका की कई निजी कंपनियों का दावा है कि वे वर्ष 2030 के दशक में ग्रिड से जुड़ा हुआ फ्यूज़न पावर उपलब्ध करा देंगी।

- चीन: चीन का एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) पहले ही प्लाज़्मा होल्डिंग अवधि का रिकॉर्ड बना चुका है (लगभग 1,066 सेकंड तक)

संलयन ऊर्जा के लिये भारत के रोडमैप के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- उच्च लागत: संलयन अनुसंधान के लिये उन्नत प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे और रिएक्टरों में महत्त्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है, जिससे भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बजट पर दबाव पड़ता है।

- लंबी विकास समय-सीमा: संलयन रिएक्टर के लिये भारत का वर्ष 2060 का लक्ष्य वैश्विक प्रयासों की तुलना में धीमा है, जिससे व्यावसायीकरण का मार्ग लंबा हो गया है।

- चीन और अमेरिका जैसे देश संलयन के क्षेत्र में तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं, जिससे भारत पर भी गति बनाए रखने का दबाव बढ़ रहा है।

- निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी: अमेरिका और यूरोपीय संघ के विपरीत, भारत का निजी क्षेत्र संलयन अनुसंधान में छोटी भूमिका निभाता है, जिससे नवाचार और प्रगति की गति धीमी हो जाती है।

- तकनीकी बाधाएँ: चुनौतियों में प्लाज्मा नियंत्रण, आवश्यक ऊर्जा लाभ (Q मान) प्राप्त करना तथा विकिरण प्रतिरोधी सामग्री विकसित करना शामिल है, जो संलयन की प्राप्ति को जटिल बनाता है।

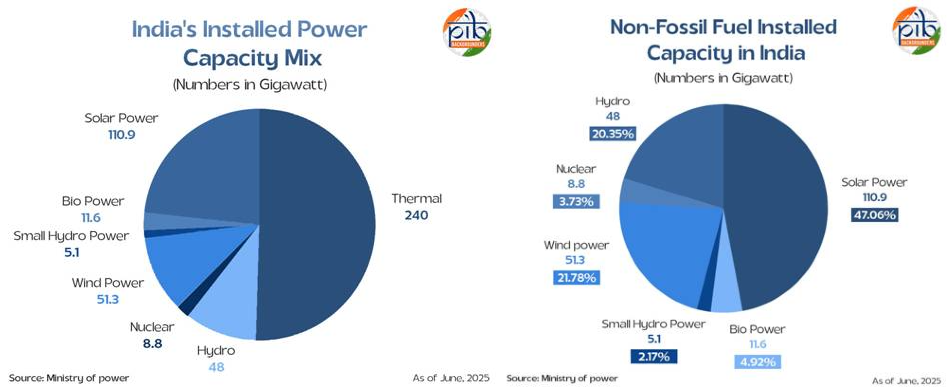

- अन्य ऊर्जा स्रोतों के साथ प्रतिस्पर्द्धा: संलयन ऊर्जा का मुकाबला सौर, पवन और परमाणु विखंडन जैसे ऊर्जा स्रोतों से होता है। वहीं, भारत की व्यापक ऊर्जा प्रतिबद्धताएँ—जैसे कि वर्ष 2070 तक नेट-ज़ीरो (Net-Zero) हासिल करने का लक्ष्य कभी-कभी संलयन परियोजनाओं से ध्यान भटका सकती हैं।

- अनिश्चित वाणिज्यिक व्यवहार्यता: यदि संलयन सफल भी हो जाए, तो भी मौजूदा ऊर्जा स्रोतों की तुलना में इसकी लागत-प्रभावशीलता अनिश्चित बनी रहेगी।

भारत फ्यूज़न पावर अनुसंधान एवं विकास में निवेश से रणनीतिक लाभ किस प्रकार सुनिश्चित कर सकता है?

- नीति और वित्त पोषण समर्थन: इसरो (ISRO) या परमाणु विखंडन (nuclear fission) मिशनों के समान, मिशन-मोड फंडिंग को दीर्घकालिक आधार पर आवंटित करना।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी (विशेष रूप से उन्नत सामग्री, एआई (AI) और डिजिटल सिमुलेशन के क्षेत्रों में) को शामिल करना।

- वैश्विक सहयोग: आईटीईआर से आगे की गतिविधियों का विस्तार करना, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ की फ्यूज़न प्रयोगशालाओं के साथ द्विपक्षीय साझेदारियाँ शामिल हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय संलयन डेटा साझाकरण पहल और भारतीय वैज्ञानिकों के संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लेना।

- यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारण: संलयन ऊर्जा को एक रणनीतिक अनुसंधान एवं विकास सीमा के रूप में देखा जाना चाहिये, न कि एक निकट-अवधि ऊर्जा स्रोत के रूप में।

- वैश्विक मानदंडों के साथ मील के पत्थर को संरेखित करना लेकिन स्वदेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी स्थानीयकरण को प्राथमिकता देना।

- व्यापक प्रगति के लिये संलयन अनुसंधान एवं विकास का लाभ उठाना: सुपरकंडक्टिंग सामग्री, विकिरण परिरक्षण, प्लाज्मा नियंत्रण और एआई-संचालित सिमुलेशन में क्षमताओं को बढ़ाने के लिये संलयन अनुसंधान का उपयोग करना।

- संलयन अनुसंधान से उत्पन्न नवाचारों के माध्यम से रक्षा और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारत की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता को मज़बूत करना।

निष्कर्ष:

भारत का संलयन/फ्यूज़न रोडमैप महत्वाकांक्षी तो है, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। इसका लक्ष्य वर्ष 2060 तक एक डेमोंस्ट्रेशन प्लांट स्थापित करना है, जबकि यूके, अमेरिका और चीन इससे पहले प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यद्यपि यह परियोजना महँगी और अनिश्चित है, फिर भी यह भारत के ऊर्जा भविष्य के लिये मूल्यवान प्रौद्योगिकीय और रणनीतिक लाभ प्रदान कर सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: संलयन ऊर्जा को अक्सर स्वच्छ ऊर्जा का 'पवित्र प्याला (होली ग्रेल)' कहा जाता है। भारत के ऊर्जा मिश्रण में संलयन को अपनाने के अवसरों और चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? (2011)

(a) न्यूट्रॉन की गति को कम करना

(b) न्यूट्रॉन की गति को बढ़ाना

(c) रिएक्टर को ठंडा करना

(d) नाभिकीय क्रिया को रोकना

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. ऊर्जा की बढ़ती हुई ज़रूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भय की विवेचना कीजिये। (2018)

मानहानि

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक नेताओं और निजी व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत और राजनीतिक विवादों को निपटाने के लिये मानहानि कानून का बढ़ता दुरुपयोग चिंता का विषय है।

मानहानि क्या है?

- मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने के इरादे से उसके खिलाफ बोलने, लिखने, प्रकाशित करने या संकेत देने का कार्य है।

- यह किसी जीवित व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन या समूह या मृत व्यक्ति से संबंधित हो सकता है तथा मृतक को होने वाले नुकसान को उसके परिवार या निकट संबंधियों पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में देखा जाता है।

- मानहानि के प्रकार:

- मानहानि: स्थायी रूप में किये गए मानहानिकारक कथन, जैसे, लेखन, चित्र, प्रकाशित कार्य।

- बदनामी: बोले गए शब्दों या अस्थायी अभिव्यक्तियों के माध्यम से मानहानि।

- न्यायालय साक्ष्य और परिस्थितियों के आधार पर मानहानि की व्याख्या व्यक्तिपरक रूप से करते हैं।

- भारत में विनियमन:

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023): मानहानि को परिभाषित करती है तथा इसके दंड निर्धारित करती है।

- मानहानि की प्रकृति और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इसे आपराधिक या दीवानी श्रेणी में रखा जा सकता है। आपराधिक मामलों में ठोस सबूतों की आवश्यकता होती है और यह सिद्ध करना अनिवार्य होता है कि आरोप उचित संदेह से परे हैं।

- आपराधिक मानहानि, सिविल दंड की तुलना में अधिक मज़बूत निवारक के रूप में कार्य करती है, प्रतिष्ठा की रक्षा में सार्वजनिक हित को बनाए रखती है तथा कमज़ोर समूहों को भेदभाव या घृणास्पद भाषण से बचाती है।

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023): मानहानि को परिभाषित करती है तथा इसके दंड निर्धारित करती है।

- न्यायिक घोषणा:

- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ: वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

- न्यायालय ने कहा कि प्रतिष्ठा की रक्षा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है।

- साथ ही, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक “उचित प्रतिबंध” माना जाएगा।

- सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ: वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक मानहानि की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

मानहानि को अपराध की श्रेणी से बहार करने की क्या आवश्यकता है?

- दुरुपयोग की रोकथाम: आपराधिक मानहानि का प्रयोग प्रायः व्यक्तियों या राजनीतिक हस्तियों द्वारा व्यक्तिगत अथवा राजनीतिक प्रतिशोध के लिये किया जाता है।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण: आपराधिक मानहानि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की स्वतंत्रता को बाधित करती है। इसे अपराध की श्रेणी से बहार करने से (decriminalisation) पत्रकारों, कार्यकर्त्ताओं तथा नागरिकों द्वारा विचार अभिव्यक्ति पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव (chilling effect) को कम करेगा।

- सिविल उपाय पर्याप्त हैं: बिना किसी आपराधिक दंड के सिविल मानहानि के मुकदमों के माध्यम से प्रतिष्ठा की रक्षा की जा सकती है। अनेक लोकतांत्रिक देशों जैसे अमेरिका में मानहानि को आपराधिक अपराध न मानकर सिविल विषय (civil matter) के रूप में देखा जाता है।

- प्रतिष्ठा की हानि एक सिविल क्षति है; कारावास दंड अत्यधिक कठोर है और यह अनुपातिकता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है।

- न्यायिक मितव्ययिता: आपराधिक मामले पहले से ही न्यायालयों पर अत्यधिक लंबित भार को और बढ़ाते हैं, जबकि सिविल उपाय अधिक प्रभावी एवं कम बोझिल सिद्ध होते हैं।

भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए मानहानि कानूनों को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- निजी मानहानि को अपराध की श्रेणी से बहार करना: आपराधिक दायित्व केवल सार्वजनिक हित या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों तक सीमित करना; निजी विवादों को सिविल कानून के अंतर्गत स्थानांतरित करना।

- सिविल उपायों को मज़बूत करना: मानहानि मामलों के लिये त्वरित न्यायालय स्थापित करना, स्पष्ट मुआवज़े के मानक निर्धारित करना, तथा शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिये वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) अपनाना।

- स्पष्ट मानदंड निर्धारित करना: वर्ष 2016 के निर्णय की वर्तमान दुरुपयोग की स्थिति के संदर्भ में पुनः समीक्षा करना और न्यायिक या विधायी दिशानिर्देश प्रदान करना, जिससे उचित आलोचना, व्यंग्य और उपहास को दुर्भावनापूर्ण मानहानि से अलग किया जा सके।

- प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करना: पत्रकारों, व्हिसलब्लोअर्स और सार्वजनिक हित में कार्य करने वाले शोधकर्त्ताओं के लिये सुरक्षा उपाय लागू करना।

- SLAPP मुकदमों को रोकना: शक्तिशाली व्यक्तियों या निगमों द्वारा मानहानि मामलों के दुरुपयोग को रोकने के लिये सार्वजनिक भागीदारी के विरुद्ध रणनीतिक मुकदमों (SLAPP) विरोधी कानून लागू करना।

- जागरूकता और मीडिया साक्षरता: नागरिकों को ज़िम्मेदार अभिव्यक्ति और उपलब्ध उपायों के बारे में शिक्षित करना, ताकि वे आपराधिक मामलों पर निर्भर न हों।

निष्कर्ष

मानहानि एक जटिल विषय बना हुआ है, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा अक्सर टकराती हैं। किसी भी परिवर्तन में आलोचना को दबाने के जोखिम और सम्मान की रक्षा की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, जिससे सतर्क और सुविचारित सुधार सुनिश्चित हों।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. मानहानि विधि के दुरुपयोग और उसके लोकतांत्रिक विमर्श पर प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

मेन्स

प्रश्न. आप 'वाक् और अभिव्यक्ति स्वातंत्रय' संकल्पना से क्या समझते हैं? क्या इसकी परिधि में घृणा वाक् भी आता है? भारत में फिल्में अभिव्यक्ति के अन्य रूपों से तनिक भिन्न स्तर पर क्यों हैं? चर्चा कीजिये। (2014)

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, 2025

चर्चा में क्यों?

प्रोडक्शन गैप 2025 रिपोर्ट से पता चलता है कि देशों की योजनाएँ वर्ष 2030 तक उतनी जीवाश्म ईंधन (फॉसिल फ्यूल) का उत्पादन करने की हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C (पेरिस समझौते के लक्ष्य) तक सीमित करने के लिये आवश्यक से अधिक हैं। रिपोर्ट यह भी उजागर करती है कि वर्ष 2023 के बाद से उत्पादन योजनाएँ बढ़ गई हैं, जिससे वर्तमान नीतियों और जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने के लिये आवश्यक कदमों के बीच अंतर और व्यापक हो गया है।

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, 2025

- यह रिपोर्ट स्टॉकहोम एन्वायरनमेंट इंस्टीट्यूट (SEI), क्लाइमेट एनालिटिक्स, और इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (IISD) द्वारा प्रकाशित की गई है और इसे संयुक्त राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है।

- यह सरकारों द्वारा योजना अनुसार जीवाश्म ईंधन उत्पादन और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5°C या 2°C तक सीमित करने के लिये आवश्यक वैश्विक उत्पादन के बीच अंतर को ट्रैक करती है।

- 2025 का संस्करण इस रिपोर्ट का पाँचवाँ संस्करण है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी और यह वर्ष 2023 की रिपोर्ट में किये गए विश्लेषण को अपडेट करता है।

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट, 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- कोयले की बढ़ती माँग: कोयला अब भी सबसे अधिक असंगत ऊर्जा स्रोत बना हुआ है, क्योंकि वर्ष 2030 में वैश्विक उत्पादन, 1.5°C मार्गदर्शिका के अनुसार अनुमानित स्तर से लगभग 500% अधिक होने का अनुमान है।

- भारत ने वर्ष 2020 में कोयला गैसीकरण मिशन की शुरूआत की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना है।

- कोयला गैसीकरण एक ताप-रासायनिक प्रक्रिया है जो कोयले को संश्लेषण गैस या "सिनगैस" में परिवर्तित करती है, जो मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से बनी होती है।

- भारत ने वर्ष 2020 में कोयला गैसीकरण मिशन की शुरूआत की, जिसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करना है।

- जीवाश्म ईंधन उत्पादन में वृद्धि: वर्ष 2030 में योजनाबद्ध जीवाश्म ईंधन उत्पादन, 1.5°C सीमा को बनाए रखने के लिये आवश्यक स्तर से 120% और 2°C सीमा से 77% अधिक होने की उम्मीद है।

- सरकारें वर्ष 2035 तक कोयले और वर्ष 2050 तक गैस का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जबकि तेल का उत्पादन भी 2050 तक बढ़ने का अनुमान है।

- वर्ष 2023 में, सरकार ने तेल और गैस सब्सिडी के रूप में 726 बिलियन रुपये प्रदान किये बल्कि वर्ष 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में गैस की हिस्सेदारी 6.2% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा है।

- सरकारें वर्ष 2035 तक कोयले और वर्ष 2050 तक गैस का उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रही हैं, जबकि तेल का उत्पादन भी 2050 तक बढ़ने का अनुमान है।

- मुख्य योगदानकर्त्ता: वर्ष 2022 में वैश्विक जीवाश्म ईंधन आधारित उत्सर्जन में चीन, अमेरिका और रूस का योगदान आधे से अधिक था, जबकि 20 प्रमुख उत्पादक देशों ने लगभग 80% वैश्विक उत्पादन में योगदान दिया।

- जलवायु लक्ष्यों के साथ सीमित संगति: 20 प्रमुख उत्पादक देशों में से 17 ने वर्ष 2030 तक कम-से-कम एक प्रकार के जीवाश्म ईंधन के उत्पादन में वृद्धि की योजना बनाई है।

- 11 देश (जिनमें चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी शामिल हैं) वर्ष 2023 की तुलना में अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं।

- केवल 6 देश अपने जीवाश्म ईंधन उत्पादन को नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के अनुरूप बना रहे हैं (जो वर्ष 2023 में 4 थे)

- 11 देश (जिनमें चीन, भारत, अमेरिका, जर्मनी शामिल हैं) वर्ष 2023 की तुलना में अधिक उत्पादन करने की योजना बना रहे हैं।

भारत जीवाश्म ईंधन उत्पादन और नवीकरणीय ऊर्जा के बीच संतुलन किस प्रकार स्थापित कर सकता है?

- म्नेमोनिक: GRIDS

- G - Grid Infrastructure Modernization (ग्रिड अवसंरचना का आधुनिकीकरण): सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित और स्थानांतरित करने के लिये ऊर्जा भंडारण (बैटरियाँ, पंप्ड हाइड्रो) और ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स में निवेश करना, ताकि जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम हो।

- R - Reskill Workers (कर्मचारियों को नए कौशल देना): झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओड़िशा जैसे राज्यों में कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों को नए कौशल में प्रशिक्षित करना और पूर्व खनन क्षेत्रों को सोलर पार्क या औद्योगिक उपयोग के लिये पुनः उपयोग करना, ताकि सामाजिक रूप से स्वीकार्य ऊर्जा संक्रमण संभव हो।

- I - Increase Energy Efficiency (ऊर्जा दक्षता बढ़ाना): सख्त ऊर्जा दक्षता मानक लागू करना और डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम्स को बढ़ावा देना ताकि कुल ऊर्जा की मांग कम हो सके और सौर ऊर्जा के प्रचुर उपयोग से ग्रिड संतुलित रहे।

उदाहरण: परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (PAT) स्कीम - D - Develop Natural Gas as a Bridge Fuel (प्राकृतिक गैस का विकास): वर्ष 2030 तक प्राकृतिक गैस का हिस्सा 6.2% से बढ़ाकर 15% करना। तरल गैस संयंत्रों का उपयोग करना, जो कोयले की तुलना में 50% कम CO₂ उत्सर्जित करते हैं, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा का समर्थन सुनिश्चित हो और उत्सर्जन कम किया जा सके।

- S - Sustainability through Policy Integration (नीतियों के माध्यम से स्थिरता): कार्बन प्राइसिंग, नवीकरणीय सब्सिडी और अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को समाप्त करके जीवाश्म ईंधन घटाने के लक्ष्यों को नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों के साथ संरेखित करना।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिये भारत की पहल

निष्कर्ष:

प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2025 एक गंभीर विरोधाभास को सामने लाती है: जलवायु प्रतिबद्धताओं के बावजूद, देश जीवाश्म ईंधन का उत्पादन बढ़ा रहे हैं और अल्पकालिक ऊर्जा सुरक्षा तथा आर्थिक विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह दिशा पेरिस समझौते को कमज़ोर करती है, विनाशकारी गर्मी के खतरे को बढ़ाती है और साफ ऊर्जा की ओर एक त्वरित तथा न्यायसंगत वैश्विक संक्रमण की तत्काल आवश्यकता को दर्शाती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं के बावजूद जीवाश्म ईंधन उत्पादन के निरंतर विस्तार के पीछे के कारणों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:

प्रिलिम्स:

प्रश्न. "अभीष्ट राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान (Intended Nationally Determined Contributions)" पद को कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? (2016)

(a) युद्ध-प्रभावित मध्य-पूर्व के शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये यूरोपीय देशों द्वारा दिया गया वचन

(b) जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिये विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना

(c) एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक) की स्थापना करने में सदस्य राष्ट्रों द्वारा किया गया पूंजी योगदान

(d) धारणीय विकास लक्ष्यों के बारे में विश्व के देशों द्वारा बनाई गई कार्ययोजना

उत्तर : (b)

प्रश्न. वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC की बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

- समझौते पर संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किये थे और यह 2017 में प्रभावी होगा।

- समझौते का उद्देश्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करना है ताकि इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2 डिग्री सेल्सियस या 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक न हो।

- विकसित देशों ने ग्लोबल वार्मिंग में अपनी ऐतिहासिक ज़िम्मेदारी को स्वीकार किया और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिये वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष $1000 बिलियन दान करने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a)केवल 1 और 3

(b) केवल 2

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापन) की चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नियंत्रण उपायों को समझाइये। (2022)

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मलेन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021)