भारत-कनाडा संबंधों का पुनर्स्थापन

प्रिलिम्स के लिये: महत्त्वपूर्ण खनिज, हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, कार्बन कैप्चर, एआई इम्पैक्ट समिट 2026, एंट्रिक्स, फाइव आइज़, क्वाड, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर।

मेन्स के लिये: भारत-कनाडा संबंधों की गतिशीलता और संबंधित चुनौतियाँ, प्रवासी भारतीयों की भूमिका और भारत की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर द्विपक्षीय समझौतों का प्रभाव।

चर्चा में क्यों?

भारत और कनाडा ने द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने के लिये कई उपायों पर सहमति व्यक्त की है, जैसा कि उनके विदेश मंत्रियों द्वारा ‘मज़बूत साझेदारी की दिशा में गति को नवीनीकृत करना (Renewing Momentum Towards a Stronger Partnership)’ शीर्षक से जारी संयुक्त वक्तव्य में घोषित किया गया है।

अपनी साझेदारी को मज़बूत करने पर भारत-कनाडा संयुक्त वक्तव्य की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- नए रोडमैप को अपनाना: यह आपसी सम्मान, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि का शासन, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर आधारित संबंधों के लिये एक नया ढाँचा है, जिसका उद्देश्य स्थिरता बहाल करना तथा एक रचनात्मक साझेदारी का निर्माण करना है।

- व्यापार और आर्थिक सहयोग: कनाडा-भारत CEO फोरम 2026 की शुरुआत में फिर से शुरू होगा। मंत्रिस्तरीय वार्ता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी, जिसमें स्वच्छ प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढाँचे, कृषि-खाद्य और डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता दी जाएगी।

- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु कार्रवाई: ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिये, मार्च, 2026 में एक महत्त्वपूर्ण खनिज वार्षिक संवाद शुरू होगा और कनाडा-भारत मंत्रिस्तरीय ऊर्जा संवाद (CIMED) को पुनर्जीवित किया जाएगा।

- सहयोग हरित हाइड्रोजन, जैव ईंधन, कार्बन कैप्चर और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर केंद्रित होगा।

- विज्ञान, प्रौद्योगिकी और डिजिटल संबंध: संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समिति (JSTCC) को पुनः आरंभ किया जाएगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सहयोग के क्षेत्र में, कनाडा भारत के कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026 में शामिल होगा और दोनों देश डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना सहयोग की संभावनाएँ तलाशेंगे।

- लोगों से लोगों के बीच संपर्क: दोनों देशों ने उच्च शिक्षा में नए सिरे से सहयोग करने की प्रतिबद्धता जताई, जिसमें AI और साइबर सुरक्षा अनुसंधान तथा भारत में कनाडाई विश्वविद्यालय परिसरों की खोज शामिल है ।

- इसे सुगम बनाने के लिये, शैक्षणिक नेटवर्क का विस्तार करने के लिये उच्च शिक्षा पर संयुक्त कार्य समूह को पुनर्जीवित किया जाएगा।

भारत-कनाडा द्विपक्षीय संबंधों के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी: वर्ष 2023 में वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार 26 बिलियन कैनेडियन डॉलर (CAD) से अधिक रहा। उल्लेखनीय निवेशों में कैनेडियन पेंशन फंड्स के 75 बिलियन CAD से अधिक के निवेश और भारत में 600 से अधिक कैनेडियन कंपनियों की उपस्थिति शामिल है।

- एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन: न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट (2010) के तहत कनाडा भारत के लिये एक प्रमुख यूरेनियम आपूर्तिकर्त्ता है। एक अलग मंत्री-स्तरीय ऊर्जा संवाद में तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत और स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ शामिल हैं।

- सुरक्षा और कानूनी ढाँचा: सुरक्षा सहयोग आतंकवाद-रोधी संयुक्त कार्य समूह (JWG) (1997) और आतंकवाद-रोधी सहयोग फ्रेमवर्क (2018) पर आधारित है, जबकि कानूनी सहयोग को प्रत्यर्पण संधि (1987) तथा पारस्परिक कानूनी सहायता संधि (1994) द्वारा सशक्त किया गया है।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी: ISRO और कैनेडियन स्पेस एजेंसी (CSA) के बीच समझौता ज्ञापन (MoUs) हैं और ISRO की कमर्शियल ब्राँच, ANTRIX ने कई कैनेडियन नैनोसैटेलाइट लॉन्च किये हैं।

- पीपल-टू-पीपल एंड एजुकेशनल लिंक: कनाडा में विदेशों में रहने वाले सबसे बड़े इंडियन डायस्पोरा में से एक है, जहाँ भारतीय मूल के लगभग 1.8 मिलियन लोग समाज और अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रहे हैं। भारत कनाडा के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का भी एक टॉप सोर्स है, जहाँ लगभग 427,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। कनाडा में प्रवासी भारतीयों का एक बड़ा समुदाय निवास करता है, जहाँ लगभग 1.8 मिलियन भारतीय मूल के लोग समाज और अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भारत भी कनाडा के लिये अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का एक प्रमुख स्रोत है, जहाँ लगभग 427,000 भारतीय छात्र अध्ययन कर रहे हैं।

भारत-कनाडा संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- खालिस्तान मुद्दा: भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि वह खालिस्तानी अलगाववादियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने, रैलियों का आयोजन करने, हिंसा को बढ़ावा देने और भारत को अस्थिर करने वाली गतिविधियों को वित्तपोषित करता है।

- भारत इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरा मानता है और भड़काने वाली गतिविधियों व विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिये कनाडा को दोषी ठहराता है।

- व्यापार और आर्थिक अवरोध: राजनीतिक मतभेदों के कारण व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता वर्ष 2023 से आधिकारिक रूप से स्थगित हैं और प्रभावी रूप से स्थिर हो गई हैं।

- राजनयिक तनाव ने एक अनिश्चित वातावरण उत्पन्न कर दिया है, जिससे नए निवेश और साझेदारियाँ हतोत्साहित हो रही हैं।

- राजनयिक तनाव: सार्वजनिक आरोपों, प्रत्यर्पण और आधिकारिक वार्ताओं में व्यवधान ने द्विपक्षीय संबंधों के लिये आवश्यक आधारभूत विश्वास को कमज़ोर कर दिया है।

- रणनीतिक असमानता: भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में चीनी प्रभाव का मुकाबला करने में अग्रणी है और क्वाड का एक प्रमुख सदस्य है, जबकि कनाडा का चीन के प्रति दृष्टिकोण असंगत है, जिसमें आर्थिक हितों और सुरक्षा चिंताओं के बीच संतुलन बनाना शामिल है।

- कनाडा की विदेश नीति फाइव आईज़ पार्टनर्स (अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड) के साथ मेल खाती है, जबकि भारत-यूएस संबंध विशेष रूप से रूस के संदर्भ में जटिल संतुलन रखते हैं।

- वैश्विक शासन में मतभेद: कनाडा नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर ज़ोर देता है, जिसमें मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून पर ध्यान केंद्रित होता है, जबकि भारत इन सिद्धांतों का समर्थन करता है लेकिन रणनीतिक स्वायत्तता, राष्ट्रीय विकास एवं सुधारित बहुपक्षीयता को प्राथमिकता देता है तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जैसे संस्थानों को अप्रासंगिक मानता है।

भारत-कनाडा संबंधों को मज़बूत करने के लिये कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- कूटनीतिक पुनर्संतुलन: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) स्तर पर एक द्विपक्षीय सुरक्षा और संप्रभुता संवाद स्थापित किया जाए ताकि खालिस्तानी उग्रवाद से संबंधित मुद्दों को संबोधित किया जा सके तथा खुफिया जानकारी साझा करने व कानूनी सहयोग के लिये स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाए जा सकें।

- इसके अतिरिक्त एक 2+2 संवाद तंत्र (Dialogue Mechanism) की स्थापना की जाए ताकि इंडो-पैसिफिक सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी उपायों और समुद्री सहयोग पर रणनीतिक असमानताओं को दूर किया जा सके।

- आर्थिक एकीकरण: स्वच्छ प्रौद्योगिकी, कृषि-प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल सेवाओं जैसे कम विवादास्पद क्षेत्रों में शीघ्र फसल समझौते लागू करते हुए, एक समयबद्ध और क्षेत्र-विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाया जाए ताकि व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) को पुनर्जीवित किया जा सके।

- प्रौद्योगिकी सहयोग: क्रिटिकल मिनरल्स संवाद और ऊर्जा वार्ताओं को तीव्र किया जाए, ताकि ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिये प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय सहयोग के माध्यम से भारत के हरित परिवर्तन में कनाडा को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित किया जा सके।

- एक भारत-कनाडा नवाचार सेतु स्थापित किया जाए ताकि स्टार्टअप्स, वेंचर कैपिटल और क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सुरक्षा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा दिया जा सके।

- मानव पूंजी को सशक्त बनाना: विदेशी शैक्षणिक संस्थान (FEI) विनियम, 2023 के तहत भारत में कनाडाई विश्वविद्यालय परिसरों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, ताकि संयुक्त/द्वैध डिग्री कार्यक्रमों और STEM क्षेत्रों में अनुसंधान के माध्यम से शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जा सके।

- 1.8 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिये त्योहारों, कला और फिल्म सहयोगों का विस्तार कर भारत-कनाडा के सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ किया जाए।

निष्कर्ष

वर्ष 2025 की संयुक्त घोषणा पर आधारित भारत-कनाडा की नवीकृत साझेदारी का उद्देश्य विश्वास बहाली, आर्थिक समन्वय को प्रोत्साहन, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाना तथा लोगों के बीच संबंधों को और गहरा करना है। संरचित संवादों और क्षेत्र-आधारित एकीकरण के माध्यम से पुरानी चुनौतियों को दूर करना, दोनों देशों के लिये सतत् और भविष्य-उन्मुख द्विपक्षीय संबंधों का एक प्रभावी ब्लूप्रिंट प्रस्तुत करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वर्ष 2023 के बाद भारत-कनाडा संबंधों में प्रमुख अवरोधों पर चर्चा कीजिये तथा उनके समाधान के लिये व्यावहारिक कूटनीतिक और आर्थिक उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत-कनाडा संयुक्त वक्तव्य 2025 क्या है?

यह एक रोडमैप है जिसका शीर्षक है, 'रिन्यूइंग मोमेंटम टूवर्ड्स ए स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप', जिसका उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंधों को पुनर्स्थापित करना है।

2. भारत-कनाडा संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

मुख्य चुनौतियों में खालिस्तानी उग्रवाद, CEPA वार्ताओं का ठप होना, कूटनीतिक तनाव, चीन पर रणनीतिक असहमति और वैश्विक शासन प्राथमिकताओं में मतभेद शामिल हैं।

3. प्रस्तावित क्रिटिकल मिनरल्स वार्षिक संवाद का क्या महत्त्व है?

यह संवाद भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उद्देश्य बैटरी, EV और नवीकरणीय प्रौद्योगिकियों के लिये खनिज आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित करना है, जिसमें कनाडा एक संसाधन-समृद्ध साझेदार के रूप में प्रमुख भूमिका निभा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न: ग्रुप ऑफ सेवन (G7) देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

1. यह दुनिया की सात विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक औपचारिक समूह है।

2. यूरोपीय संघ G7 की घूर्णनशील वार्षिक अध्यक्षता का हिस्सा नहीं है।

3. G7 नेताओं, मंत्रियों और नीति-निर्माताओं के बीच स्पष्ट और खुली चर्चा के लिये बनाया गया एक मंच है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) 2 और 3 केवल

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: C

प्रश्न. निम्नलिखित में से किस समूह के सभी चारों देश G20 के सदस्य हैं? (2020)

(a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका एवं तुर्की

(b) ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एवं न्यूज़ीलैंड

(c) ब्राज़ील, ईरान, सऊदी अरब एवं वियतनाम

(d) इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एवं दक्षिण कोरिया

उत्तर: (a)

वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 2023

चर्चा में क्यों?

भारत के महापंजीयक (RGI) ने 2023 के लिये “नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आँकड़े” रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में जन्म पंजीकरण में गिरावट और मृत्यु पंजीकरण में मामूली वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट, 2023 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- जन्म और मृत्यु के रुझान: भारत में वर्ष 2023 में 2.52 करोड़ जन्म दर्ज किये गए, जो वर्ष 2022 की तुलना में लगभग 2.32 लाख कम है, जो समग्र जन्म दर में मामूली गिरावट को दर्शाता है।

- वर्ष 2023 में 86.6 लाख मौतें दर्ज हुईं, जो वर्ष 2022 में 86.5 लाख से मामूली वृद्धि को दर्शाता है।

- वर्ष 2021 में 1.02 करोड़ मृत्यु के साथ तेज़ वृद्धि हुई, जो वर्ष 2020 की तुलना में लगभग 21 लाख मौतों से अधिक थी, जो कोविड-19 की दूसरी लहर के साथ मेल खाता है।

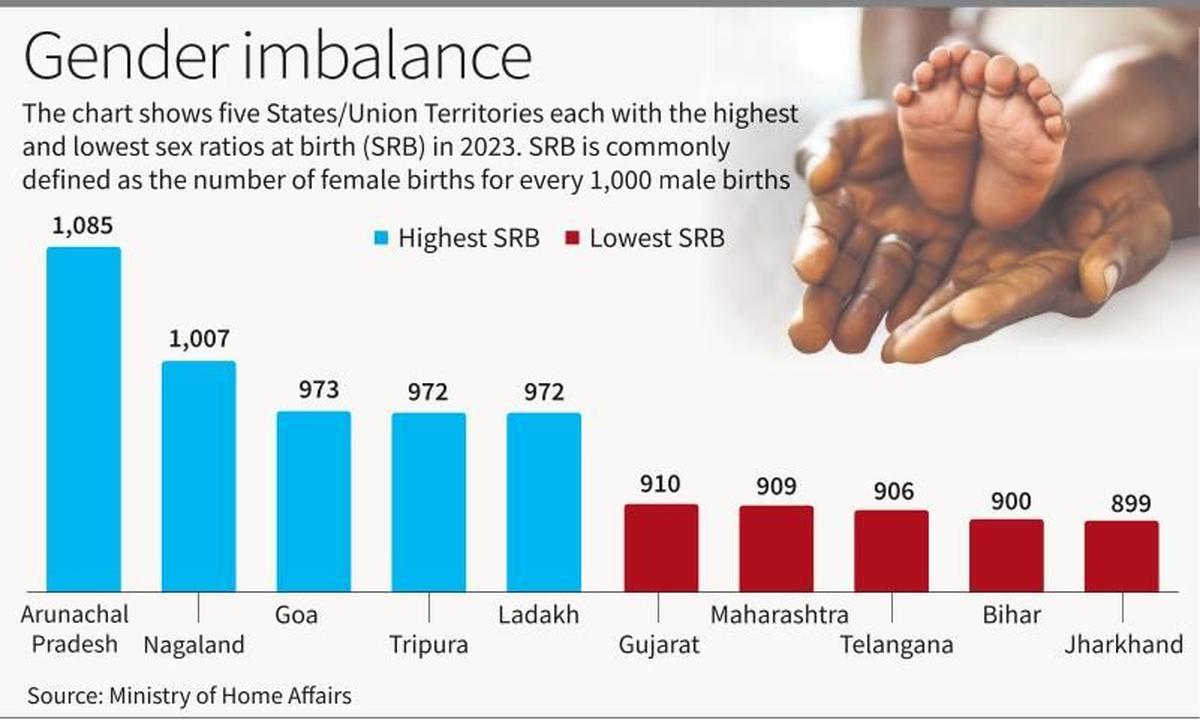

- जन्म के समय लैंगिक अनुपात (SRB): SRB प्रति 1,000 पुरुष जन्मों पर महिला जन्मों की संख्या को दर्शाता है।

- निम्न SRB: जन्म के समय लैंगिक अनुपात सबसे कम झारखंड (899) में दर्ज किया गया, इसके बाद बिहार (900), तेलंगाना (906), महाराष्ट्र (909), गुजरात (910), हरियाणा (911) और मिजोरम (911) का स्थान है।

- उच्चतम SRB: अरुणाचल प्रदेश प्रति 1,000 पुरुषों पर 1,085 महिलाओं के लिंगानुपात के साथ शीर्ष पर है, इसके बाद नगालैंड (1,007), गोवा (973), लद्दाख और त्रिपुरा (972 प्रत्येक) और केरल (967) का स्थान हैं।

- संस्थागत जन्म: वर्ष 2023 में कुल पंजीकृत जन्मों में से लगभग 74.7% स्वास्थ्य संस्थानों में हुए, जो मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवा पहुँच में क्रमिक सुधार को दर्शाता है। वर्ष 2023 के लिये जन्मों का कुल पंजीकरण 98.4% रहा।

- समय पर पंजीकरण से तात्पर्य जन्म के 21 दिनों के भीतर पंजीकृत जन्म से है।

भारत में विषम लिंगानुपात के क्या कारण हैं?

- लैंगिक पक्षपात: भारतीय समाज में आज भी पुरुष उत्तराधिकारी की गहरी जमी हुई सांस्कृतिक प्राथमिकता हावी है, जहाँ महिलाओं को अक्सर हीन या अधीन माना जाता है। यह लैंगिक पक्षपात शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और यहाँ तक कि लड़कियों के जीवित रहने के अवसरों में असमानता के रूप में दिखाई देता है।

- पुत्र वरीयता: परंपरागत रूप से पुत्रों को माता-पिता के भविष्य के पालनकर्त्ता और परिवार के मुख्य आर्थिक सहारा के रूप में देखा जाता है। यह धारणा पुत्रों की वरीयता को और मज़बूत करती है, जिसके परिणामस्वरूप कन्या जन्मों के प्रति भेदभावपूर्ण प्रथाएँ अपनाई जाती हैं।

- सामाजिक प्रथाएँ: पितृसत्तात्मक रीति-रिवाज, विशेष रूप से दहेज प्रथा, परिवारों को बेटियाँ पालने से हतोत्साहित करती हैं। विवाह से जुड़ा आर्थिक बोझ पुत्रों को आर्थिक संपत्ति और पुत्रियों को आर्थिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत करता है।

- आय वृद्धि विरोधाभास: अपेक्षाओं के विपरीत, पिछले छह दशकों में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के बावजूद लिंगानुपात में सुधार नहीं हुआ है। बल्कि, उच्च आय और साक्षरता स्तरों ने लिंग चयनात्मक तकनीकों को अधिक सुलभ बना दिया है, जिससे कई क्षेत्रों में लैंगिक असंतुलन और गंभीर हो गया है।

भारत में लिंगानुपात सुधारने हेतु कौन-से उपाय किये जा सकते हैं?

- व्यावहारिक परिवर्तन: दीर्घकालीन सुधार के लिये सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव आवश्यक है।

- सरकारी पहलों, जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को और अधिक सशक्त बनाना चाहिये, ताकि लैंगिक समानता को बढ़ावा मिले तथा पितृसत्तात्मक मानसिकता को चुनौती दी जा सके।

- युवाओं में संवेदनशीलता: युवाओं तक प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पहुँचना महत्त्वपूर्ण है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकारिक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (ASHA) की सेवाओं का प्रभावी रूप से उपयोग कर जागरूकता बढ़ाई जा सकती है और समान व्यवहार को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- विधि प्रवर्तन: लिंग-निर्धारण संबंधी प्रथाओं को रोकने के लिये एक मज़बूत विधिक ढाँचा आवश्यक है। गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीक (PCPNDT) एक्ट, 1994 को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

- इसके अतिरिक्त, ड्रग्स तकनीकी सलाहकार बोर्ड (Drugs Technical Advisory Board) द्वारा अल्ट्रासाउंड मशीनों को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अंतर्गत शामिल करने का हालिया निर्णय उनके दुरुपयोग को रोकने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

भारत के जनरल रजिस्ट्रार

- भारत के जनरल रजिस्ट्रार की स्थापना वर्ष 1961 में भारत सरकार द्वारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी।

- यह भारत के जनसांख्यिकीय सर्वेक्षणों के आयोजन, संचालन और परिणामों के विश्लेषण का कार्य करता है, जिनमें भारत की जनगणना तथा भारत का भाषाई सर्वेक्षण शामिल हैं।

- रजिस्ट्रार का पद सामान्यत: एक ऐसे सिविल सेवा अधिकारी द्वारा सॅंभाला जाता है जो संयुक्त सचिव के पद के समकक्ष होता है।

सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS)

- भारत में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) एक एकीकृत प्रक्रिया है, जिसके तहत महत्त्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु, मृत-जन्म) और उनके संबंधित गुणों को निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है।

- पूर्ण और अद्यतन CRS के माध्यम से उत्पन्न डेटा सामाजिक-आर्थिक योजना के लिये अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- भारत में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे वर्ष 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम (RBD Act) के तहत लागू किया गया है तथा यह घटना के स्थान के अनुसार किया जाता है।

- गृह मंत्रालय (MHA) की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) को पुनर्व्यवस्थित करने की योजना बना रही है, ताकि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण रीयल-टाइम में न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ किया जा सके और यह स्थान पर निर्भर न हो।

निष्कर्ष

भारत ने अपनी जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के लिये कई प्रभावशाली लक्ष्य बनाए हैं, लेकिन भारत और विश्व के बाकी हिस्सों को ऐसे प्रभावी जनसंख्या नीतियों को लागू करने के लिये अभी व्यापक प्रयास की आवश्यकता है, जो केवल मात्रात्मक नियंत्रण पर आधारित न हों बल्कि गुणात्मक नियंत्रण पर भी ध्यान दें।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. आर्थिक विकास के बावजूद, भारत में महिला-पुरुष लिंगानुपात असंतुलित बना हुआ है। इसके कारणों की जाँच कीजिये और लैंगिक संतुलन सुधारने के उपाय सुझाएँ। |

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

1. वर्ष 2023 वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट क्या दर्शाती है?

यह दर्शाता है कि जन्म की संख्या कम हुई है (2.52 करोड़), मृत्यु दर थोड़ी अधिक रही (86.6 लाख), संस्थागत जन्मों में सुधार हुआ है और पंजीकरण कवरेज लगभग सार्वभौमिक है।

2. जन्म के समय कौन-से राज्यों में सबसे अच्छा और सबसे खराब लिंगानुपात था?

सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1,085) और नागालैंड (1,007) में था, जबकि सबसे कम लिंगानुपात झारखंड (899) तथा बिहार (900) में दर्ज किया गया।

3. भारत की 98.4% जन्म पंजीकरण दर क्या दर्शाती है?

यह लगभग सार्वभौमिक कवरेज को दर्शाती है, लेकिन समय पर पंजीकरण में असमानता को उजागर करती है, क्योंकि केवल 11 राज्य/केंद्रशासित प्रदेश ही 90% से अधिक अनुपालन हासिल कर पाए हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. आप उन आँकड़ों को किस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दर्शाते हैं कि भारत में जनजातीय लिंगानुपात, अनुसूचित जातियों के बीच लिंगानुपात के मुकाबले, महिलाओं के अधिक अनुकूल हैं। (2015)

प्रश्न. क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिये प्रतिकूल स्त्री-पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिये। (2014)

स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज़

चर्चा में क्यों?

नीति आयोग ने “इंडिया ब्लू इकोनॉमी: स्ट्रेटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज़” पर एक रिपोर्ट जारी की। जिसमें भारत के समुद्री संसाधनों की विशाल क्षमता को स्थायी रूप से अनलॉक करने और नीली अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने के लिये एक रोडमैप की रूपरेखा दी गई है।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था (ब्लू इकोनॉमी) पर नीति आयोग की रिपोर्ट की मुख्य विशेषता क्या है?

- भारत की अप्रयुक्त समुद्री क्षमता का दोहन: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है, जो वैश्विक उत्पादन का 8 प्रतिशत हिस्सा है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 30 मिलियन आजीविका में सहयोग और निर्यात में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है, वित्त वर्ष 2023-24 में मत्स्य उत्पादों से 60,523 करोड़ रुपये की कमाई प्राप्त हुई है।

- इसके बावजूद, महाद्वीपीय शेल्फ से परे गहरे समुद्री संसाधन अब तक काफी हद तक अप्रयुक्त हैं।

- भारत का 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक का अनन्य आर्थिक क्षेत्र (EEZ) लगभग 71.6 लाख टन की संभावित उत्पादन क्षमता रखता है।

- इन संसाधनों के दोहन से तटीय मत्स्य संसाधनों पर दबाव कम किया जा सकता है, निर्यात में वृद्धि लाई जा सकती है और नए रोज़गार के अवसर सृजित किये जा सकते हैं।

- भारत की मत्स्य संपदा के दोहन के लिये रूपरेखा: नीति आयोग की रिपोर्ट ने नीतिगत सुधार, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना और सतत् प्रथाओं के माध्यम से भारत की गहरे समुद्र की मत्स्य क्षमता को उजागर करने के लिये तीन चरणों वाली रूपरेखा प्रस्तुत की है।

- चरण 1 (2025–28): प्रारंभिक विकास की नींव रखना और उसे बढ़ावा देना— इस चरण का उद्देश्य सुदृढ़ नीतिगत ढाँचे की स्थापना, प्रशिक्षण और आधुनिक अवसंरचना के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा गहरे समुद्र में मत्स्य पालन के मॉडल का परीक्षण करने के लिये पायलट परियोजनाओं की शुरुआत पर केंद्रित है।

- चरण 2 (2029–32): वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और प्राप्त करना — इस चरण में मत्स्य संग्रहण वाले बेड़ों का विस्तार, बंदरगाहों और प्रसंस्करण सुविधाओं का उन्नयन तथा नवाचार और स्थायित्व के माध्यम से भारत की वैश्विक समुद्री खाद्य बाज़ारों में उपस्थिति को मज़बूत करने का लक्ष्य है।

- चरण 3 (2033 से आगे): स्थायी गहरे समुद्र में मत्स्य पालन में वैश्विक नेतृत्व — इस चरण में भारत को सतत् गहरे समुद्री मत्स्य पालन में विश्व नेता के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसके तहत उच्च मूल्य वाले उत्पादों को बढ़ावा देना, पारिस्थितिक तंत्र-आधारित प्रबंधन अपनाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है।

नीति आयोग द्वारा भारत के गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन में उजागर की गई प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- वैज्ञानिक भंडार आकलन की कमी: गहरे समुद्री संसाधनों के मानचित्रण के लिये रिमोट सेंसिंग, सोनार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जैसे आधुनिक उपकरणों के सीमित उपयोग और अपर्याप्त आँकड़ों के कारण अत्यधिक मत्स्य पालन (overfishing) तथा समुद्री संसाधनों के असतत् दोहन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- अत्यधिक मत्स्य पालन, समुद्री प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के लिये खतरा हैं और ये मत्स्य भंडार तथा समुद्री जैवविविधता में दीर्घकालिक गिरावट का कारण बन सकते हैं।

- कमज़ोर अवसंरचना: अपर्याप्त बंदरगाह सुविधाएँ, सीमित लैंडिंग सेंटर और ठंडी शृंखला तथा प्रसंस्करण क्षमता की कमी से कटाई के बाद भारी हानि, मछलियों की गुणवत्ता में गिरावट और निर्यात क्षमता में कमी आती है।

- प्रौद्योगिकीय अंतराल: अधिकांश नौकाएँ आधुनिक फिश-फाइंडिंग उपकरणों, पोत निगरानी प्रणाली (VMS) और चयनात्मक मत्स्य संग्रहण के यंत्रों से वंचित हैं, जिसके परिणामस्वरूप मत्स्य संग्रहण में अक्षमता, अधिक सह-पकड़ और स्थायित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- वित्तीय पहुँच की सीमाएँ: मत्स्य सहकारी समितियाँ और छोटे संचालक संस्थागत ऋण या बीमा कवरेज़ प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जिससे प्रौद्योगिकी में अपर्याप्त निवेश और जोखिम प्रबंधन में बाधा उत्पन्न होती है।

- वर्तमान सब्सिडी और योजनाएँ बिखरी हुई हैं तथा गहरे समुद्र में संचालन के अनुरूप नहीं हैं, जिसके कारण हरित प्रौद्योगिकियों और बेड़े के आधुनिकीकरण को अपनाने में देरी हो रही है।

- पुराना कानूनी ढाँचा: मौजूदा कानून केवल 12 समुद्री मील तक के तटीय जल को नियंत्रित करते हैं, जिससे गहरे समुद्री क्षेत्रों का प्रशासन ठीक से नहीं चल पाता, जिससे सतत् संग्रहण के मामले में खामियाँ उत्पन्न होती हैं और प्रवर्तन कमज़ोर होता है।

- सीमित पोत ट्रैकिंग, पर्यवेक्षक कार्यक्रमों का अभाव और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच खराब समन्वय अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित (IUU) मत्स्य संग्रहण को जारी रहने देता है।

- सीमा पार मत्स्य संग्रहण और संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में कमज़ोर निगरानी समुद्री सुरक्षा और मछुआरों की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न करती है।

- सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ नीतिगत संरेखण में कमी: मत्स्य पालन नीतियों और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों, जैसे SDG 14 (पानी के नीचे जीवन) के बीच एकीकरण का अभाव, समुद्री संसाधनों के समग्र विकास और संरक्षण में बाधा डालता है।

भारत के डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज़ के लिये नीति आयोग की क्या सिफारिशें हैं?

- नीति और नियमावली: अंतर्राष्ट्रीय मानकों (UNCLOS) के अनुरूप एक समर्पित विधिक ढाँचा स्थापित करना। लाइसेंसिंग, पंजीकरण, पहुँच नीतियों और प्रोत्साहनों को सरल बनाना ताकि मत्स्यन की प्रक्रिया सतत् एवं समावेशी हो सके।

- संस्थाओं को प्रभावी निगरानी, नियंत्रण और सर्विलांस (MCS&E) के लिये सशक्त बनाना।

- संस्थागत सशक्तीकरण और क्षमता निर्माण: गहरे समुद्र के प्रबंधन के लिये मत्स्य विभाग के अंतर्गत एक समर्पित एजेंसी या निदेशालय स्थापित करना।

- विशेष जहाज़ों और बुनियादी ढाँचे के माध्यम से अनुसंधान, डेटा संग्रह, स्टॉक मूल्यांकन और सलाहकारी सेवाओं को बढ़ावा देना।

- निर्यात-उन्मुख सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करना ताकि सामूहिक संसाधनों और बाज़ार शक्ति का बेहतर उपयोग किया जा सके।

- फ्लीट आधुनिकीकरण और बुनियादी ढाँचा: फ्रिज, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग और पर्यावरण-अनुकूल तकनीक वाले आधुनिक जहाज़ों का समर्थन करना।

- गहरे समुद्र के मछली पकड़ने के बंदरगाह, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन और पश्च-उत्पादन बुनियादी ढाँचे को अपग्रेड करना। सहकारी और क्लस्टर के माध्यम से छोटे मछुआरों के लिये सामूहिक स्वामित्व मॉडल को प्रोत्साहित करना।

- सतत् मत्स्य प्रबंधन: समुद्री स्थानिक योजना, समुद्री संरक्षित क्षेत्र और कुल अनुमत पकड़ सीमा लागू करना।

- बायकैच घटाने वाली तकनीकें और आवास संरक्षण उपाय अनिवार्य करना।

- सतत् प्रथाओं के लिये रियल-टाइम मॉनिटरिंग, ट्रेसेबिलिटी सिस्टम और इको-लेबलिंग का प्रयोग करना।

- वित्तपोषण और संसाधन जुटाना: प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) और उद्योग योगदान के माध्यम से डीप-सी फिशिंग डेवलपमेंट फंड स्थापित करना। जहाज़ों और बुनियादी ढाँचे के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- हरित तकनीकों के लिये सॉफ्ट लोन या वायबिलिटी गैप फंडिंग की संभावनाओं का पता लगाना।

- क्रियान्वयन तंत्र: डीप-सी फिशिंग प्रोग्राम (DSFP) की शुरुआत करना और इसके लिये एक समर्पित प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करना। मार्गदर्शन और निगरानी के लिये समुद्री राज्यों एवं संबंधित एजेंसियों की एक सलाहकार परिषद स्थापित करना।

निष्कर्ष

PMMSY और SDG 14 के अनुसार, नीति आयोग की सिफारिशों का लक्ष्य भारत के डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज में सतत् विकास, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज़ की क्षमता की जाँच कीजिये और इन संसाधनों का स्थायी रूप से उपयोग करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) क्या है?

EEZ वह समुद्री क्षेत्र है जो तट से 200 समुद्री मील तक फैला होता है, जहाँ किसी देश को मत्स्य, तेल और खनिज जैसे संसाधनों का अन्वेषण, उपयोग तथा प्रबंधन करने के अधिकार प्राप्त होते हैं।

2. भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) का अनुमानित संभावित उत्पादन कितना है?

भारत का EEZ 2 मिलियन वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है, जिसका अनुमानित संभावित उत्पादन 7.16 मिलियन टन है, जो गहरे समुद्र में अप्रयुक्त संसाधनों को उजागर करता है।

3. भारत की डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज़ की प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

चुनौतियों में वैज्ञानिक स्टॉक मूल्यांकन की कमी, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजिकल अंतर, उच्च संचालन लागत, सीमित वित्तीय संसाधन, पुरानी कानूनी रूपरेखा, मत्स्यन की अस्थिर प्रथाएँ और कमज़ोर निगरानी प्रणाली शामिल हैं।

4. भारत की मछली पकड़ने वाली फ्लीट और बुनियादी ढाँचे को आधुनिक बनाने के लिये नीति आयोग क्या प्रस्ताव करता है?

रेफ्रिजरेशन, ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग, गहरे समुद्र के बंदरगाह, लैंडिंग सेंटर, कोल्ड चेन और सहकारी-आधारित स्वामित्व मॉडल वाले आधुनिक जहाजों को समर्थन देकर।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा जीव निस्यंदक भोजी (फिल्टर फीडर) है? (2021)

(a) अशल्क मीन (कैटफिश)

(b) अष्टभुज (ऑक्टोपस)

(c) सीप (ऑयस्टर)

(d) हवासिल (पेलिकन)

उत्तर: (c)

मेन्स

प्रश्न. “नीली क्रांति” को परिभाषित करते हुए, भारत में मत्स्यपालन विकास की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018)