भारत का डेयरी और पशुधन क्षेत्र

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय गोकुल मिशन, डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम। मेन्स के लिये:भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी और पशुधन क्षेत्र की भूमिका एवं संबंधित मुद्दे तथा इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये की गई पहल। |

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय बजट 2022-23 में डेयरी और पशुधन क्षेत्र को वर्तमान कोविड-19 महामारी के बीच विभिन्न उपायों के माध्यम से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया गया है।

डेयरी और पशुधन क्षेत्र की वर्तमान स्थिति:

- डेयरी भारत में सबसे बड़ी कृषि जिंस है। यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है और 80 मिलियन डेयरी किसानों को प्रत्यक्ष रोज़गार प्रदान करता है।

- आर्थिक गतिविधियों में सुधार, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रति व्यक्ति खपत में वृद्धि, आहार संबंधी प्राथमिकताओं में बदलाव तथा भारत में बढ़ते शहरीकरण ने डेयरी उद्योग को वर्ष 2021-22 में 9-11% की वृद्धि के लिये प्रेरित किया है।

- वर्ष 2020 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) देखी गई है।

- तरल दूध उद्योग जो डेयरी उद्योग के आधे से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है, में वृद्धि के स्थिर (6-7%) रहने की संभावना है।

- संगठित डेयरी खंड, जिसका उद्योग (मूल्य के आधार पर) में 26-30% हिस्सा है, में असंगठित क्षेत्र की तुलना में तेज़ी से विकास देखा गया है।

डेयरी और पशुधन क्षेत्र के लिये बजट 2022-23 में की गईं पहल:

- ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ के तहत अवसंरचना विकास:

- नए बजट में उत्तर भारत के सीमावर्ती गाँवों को 'न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत शामिल किया गया है, जहाँ कम आबादी और सीमित संपर्क सुविधाएँ हैं।

- लगभग 95% पशुधन किसान ग्रामीण भारत में केंद्रित हैं। इसलिये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बुनियादी ढाँचे का विकास इन पशुपालकों के लिये बाज़ार तक पहुँच को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- बजट में घोषित न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य मुख्य रूप से चीन की सीमा के साथ दूरदराज़ के इलाकों में सामाजिक और वित्तीय बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है और यह मौजूदा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का एक उन्नत संस्करण होगा।

- नए बजट में उत्तर भारत के सीमावर्ती गाँवों को 'न्यू वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम' के तहत शामिल किया गया है, जहाँ कम आबादी और सीमित संपर्क सुविधाएँ हैं।

- वैकल्पिक न्यूनतम कर को कम करना:

- सहकारी समितियों और कंपनियों के बीच एक समान अवसर प्रदान करने हेतु वैकल्पिक न्यूनतम कर को 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है।

- सरकार ने 1 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक की कुल आय वाले सहकारी समितियों पर अधिभार को वर्तमान में 12% से घटाकर 7% करने का भी प्रस्ताव किया है।

- इससे सहकारी समितियों और इसके सदस्यों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी जो ज़्यादातर ग्रामीण और कृषक समुदायों से हैं।

- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु बढ़ा हुआ आवंटन:

- वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय गोकुल मिशन और राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिये आवंटन में 20% की वृद्धि की गई है।

- इससे देशी मवेशियों की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण दूध उत्पादन में मदद मिलने की उम्मीद है।

- वर्ष 2022-23 के लिये पशुधन क्षेत्र हेतु आवंटन में 40% से अधिक और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं हेतु आवंटन में 48% से अधिक की वृद्धि पशुधन एवं डेयरी किसानों के विकास के लिये सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण के लिये आवंटन में वृद्धि:

- पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 के लिये पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण हेतु आवंटन में लगभग 60% की वृद्धि से स्वस्थ पशुधन सुनिश्चित होगा।

- डिजिटल बैंकिंग को प्रोत्साहन:

- डिजिटल बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और फिनटेक नवाचारों को प्रोत्साहित कर दूध खरीद के दौरान भुगतान को सुव्यवस्थित करके अधिक पारदर्शिता के माध्यम से पशुधन क्षेत्र में एक सकारात्मक रुझान देखने को मिलेगा।

- मंत्रालयों द्वारा खरीद के लिये पूरी तरह से पेपरलेस, ई-बिल प्रणाली शुरू की जाएगी।

मौजूदा मुद्दे:

- डेयरी एनालॉग्स (Dairy Analogues), प्लांट-आधारित उत्पाद और मिलावट डेयरी उद्योग के लिये एक बड़ी चुनौती और खतरा है।

- चारे संबंधी संसाधनों की कमी और पशु रोगों का अप्रभावी नियंत्रण।

- देशी नस्लों के लिये क्षेत्रोन्मुखी संरक्षण रणनीति का अभाव।

- उत्पादकता में सुधार हेतु किसानों के लिये कौशल और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की कमी तथा इस क्षेत्र को समर्थन देने हेतु अनुचित बुनियादी ढाँचा।

डेयरी और पशुधन क्षेत्र से संबंधित योजनाएंँ:

- पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम

- राष्ट्रीय गोकुल मिशन

- राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन

आगे की राह

पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल और प्रजनन सुविधाओं एवं डेयरी पशुओं के प्रबंधन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। इससे दूध उत्पादन की लागत कम हो सकती है।

पशुपालन और डेयरी विभाग तथा नए सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्वच्छ दूध उत्पादन व विभिन्न योजनाओं पर जागरूकता प्रदान करने से भविष्य में डेयरी किसानों के विकास में मदद करेगी।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

नाभिकीय संलयन ऊर्जा

प्रिलिम्स के लिये:टोकामक, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के बीच अंतर। मेन्स के लिये:नाभिकीय संलयन के लाभ, स्वच्छ ऊर्जा। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्होंने नाभिकीय संलयन ऊर्जा के उत्पादन में या सूर्य से ऊर्जा उत्पादन के तरीके की समान प्रक्रिया स्थापित करने में एक नई उपलब्धि हासिल कर ली है।

- नाभिकीय संलयन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्त्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि यह तुलनात्मक रूप से काफी स्वच्छ मानी जाती है अर्थात् यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है, साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ हो सकती है।

- एक किलोग्राम संलयन ईंधन में एक किलो कोयले, तेल या गैस की तुलना में लगभग 10 मिलियन गुना अधिक ऊर्जा होती है।

कहाँ किया गया यह प्रयोग?

- यह प्रयोग ‘संयुक्त यूरोपीय टोरस सुविधा’ (JET) साइट में किया गया, जो कि दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी परिचालन साइट है।

- यह ऊर्जा ‘टोकामक’ नामक मशीन में उत्पन्न की गई, जो कि एक डोनट के आकार का उपकरण है।

- टोकामक एक मशीन है, जो चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके प्लाज़्मा को सीमित करती है, इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में ‘टोरस’ नाम से जाना जाता है।

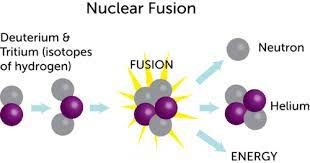

- ड्यूटेरियम और ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं, इनसे प्लाज़्मा बनाने हेतु इन्हें सूर्य के केंद्र की तुलना में 10 गुना अधिक तापमान पर गर्म किया गया।

- इसके लिये सुपरकंडक्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का उपयोग किया गया क्योंकि यह घूर्णन के साथ संलयन की क्रिया करने में सक्षम है और ऊष्मा के रूप में अत्यधिक ऊर्जा उत्सर्जित करता है।

- इन प्रयोगों का रिकॉर्ड और वैज्ञानिक डेटा ITER के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण है, जो कि JET का वृहद् और अधिक उन्नत संस्करण है।

नाभिकीय संलयन

- नाभिकीय संलयन को कई छोटे नाभिकों के एक बड़े नाभिक में संयोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसके बाद बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है।

- यह विखंडन की विपरीत प्रतिक्रिया है जिसमें भारी आइसोटोप विभाजित होते हैं।

- संलयन वह प्रक्रिया है जो सूर्य के लिये ऊर्जा का स्रोत है और असीम स्वच्छ ऊर्जा स्रोत प्रदान कर सकती है।

- सूरज में अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण द्वारा उत्पन्न अत्यधिक दबाव संलयन की स्थिति पैदा करता है।

- संलयन अभिक्रियाएँ प्लाज़्मा नामक पदार्थ की अवस्था में होती हैं। प्लाज़्मा एक गर्म, आवेशित गैस है जो सकारात्मक आयनों और मुक्त गति वाले इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है जिसमें ठोस, तरल एवं गैसों से अलग अद्वितीय गुण होते हैं।

- उच्च तापमान पर इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक से अलग हो जाते हैं और प्लाज़्मा या पदार्थ की आयनित अवस्था बन जाते हैं। प्लाज़्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था के रूप में भी जाना जाता है।

नाभिकीय संलयन के लाभ:

- प्रचुर मात्रा में ऊर्जा: नियंत्रित तरीके से परमाणुओं को एक साथ मिलाने से कोयले, तेल या गैस के जलने जैसी रासायनिक प्रतिक्रिया की तुलना में लगभग चार मिलियन गुना अधिक ऊर्जा और नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रियाओं (समान द्रव्यमान पर) की तुलना में चार गुना अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है।

- संलयन की क्रिया में शहरों और उद्योगों को बिजली प्रदान करने हेतु आवश्यक बेसलोड ऊर्जा (Baseload Energy) प्रदान करने की क्षमता है।

- स्थिरता: संलयन आधारित ईंधन व्यापक रूप से उपलब्ध है और लगभग विखंडनीय है। ड्यूटेरियम को सभी प्रकार के जल से डिस्टिल्ड किया जा सकता है, जबकि फ्यूज़न प्रतिक्रिया के दौरान ट्रिटियम का उत्पादन किया जाएगा क्योंकि न्यूट्रॉन लिथियम के साथ फ्यूज़न करते हैं।

- CO₂ का उत्सर्जन नहीं: संलयन की क्रिया से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीनहाउस गैसों जैसे हानिकारक विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका प्रमुख सह- उत्पाद हीलियम है जो कि एक अक्रिय और गैर-विषाक्त गैस है।

- लंबे समय तक रहने वाला रेडियोधर्मी कचरे से बचाव: नाभिकीय संलयन रिएक्टर कोई उच्च गतिविधि, लंबे समय तक रहने वाले परमाणु अपशिष्ट का उत्पादन नहीं करते हैं।

- प्रसार का सीमित जोखिम: फ्यूज़न में यूरेनियम और प्लूटोनियम जैसे विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न नहीं होते हैं (रेडियोधर्मी ट्रिटियम न तो विखंडनीय है और न ही विखंडनीय सामग्री है)।

- पिघलने का कोई खतरा नहीं: संलयन के लिये आवश्यक सटीक स्थितियों तक पहुंँचना और उन्हें बनाए रखना काफी मुश्किल है तथा यदि संलयन की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी होती है, तो प्लाज़्मा सेकंड के भीतर ठंडा हो जाता है और प्रतिक्रिया बंद हो जाती है।

अन्य संबंधित पहलें:

- इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) असेंबली: इसका उद्देश्य ऊर्जा के व्यापक और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में ‘नाभिकीय संलयन’ की व्यवहार्यता को साबित करने के लिये दुनिया के सबसे बड़े टोकामक का निर्माण करना है। ITER के सदस्यों में चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।

- चीन का कृत्रिम सूर्य: चीन द्वारा डिज़ाइन किया गया ‘प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक’ (EAST) उपकरण सूर्य द्वारा किये गए नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के समान प्रक्रिया का संचालन करता है।

नाभिकीय संलयन बनाम नाभिकीय विखंडन

|

नाभिकीय विखंडन |

नाभिकीय संलयन |

|

|

परिभाषा |

विखंडन का आशय एक बड़े परमाणु का दो या दो से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से है। |

नाभिकीय संलयन का आशय दो हल्के परमाणुओं के संयोजन से एक भारी परमाणु नाभिक के निर्माण की प्रकिया से है। |

|

घटना |

विखंडन प्रकिया सामान्य रूप से प्रकृति में घटित नहीं होती है। |

प्रायः सूर्य जैसे तारों में संलयन प्रक्रिया घटित होती है। |

|

ऊर्जा आवश्यकता |

विखंडन प्रकिया में दो परमाणुओं को विभाजित करने में बहुत कम ऊर्जा लगती है। |

दो या दो से अधिक प्रोटॉन को एक साथ लाने के लिये अत्यधिक उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है। |

|

प्राप्त ऊर्जा |

विखंडन द्वारा जारी ऊर्जा रासायनिक प्रतिक्रियाओं में जारी ऊर्जा की तुलना में एक लाख गुना अधिक होती है, हालाँकि यह नाभिकीय संलयन द्वारा जारी ऊर्जा से कम होती है। |

संलयन से प्राप्त ऊर्जा विखंडन से निकलने वाली ऊर्जा से तीन से चार गुना अधिक होती है। |

|

ऊर्जा उत्पादन |

विखंडन प्रकिया का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किया जाता है। |

यह ऊर्जा उत्पादन के लिये एक प्रायोगिक तकनीक है। |

स्रोत: द हिंदू

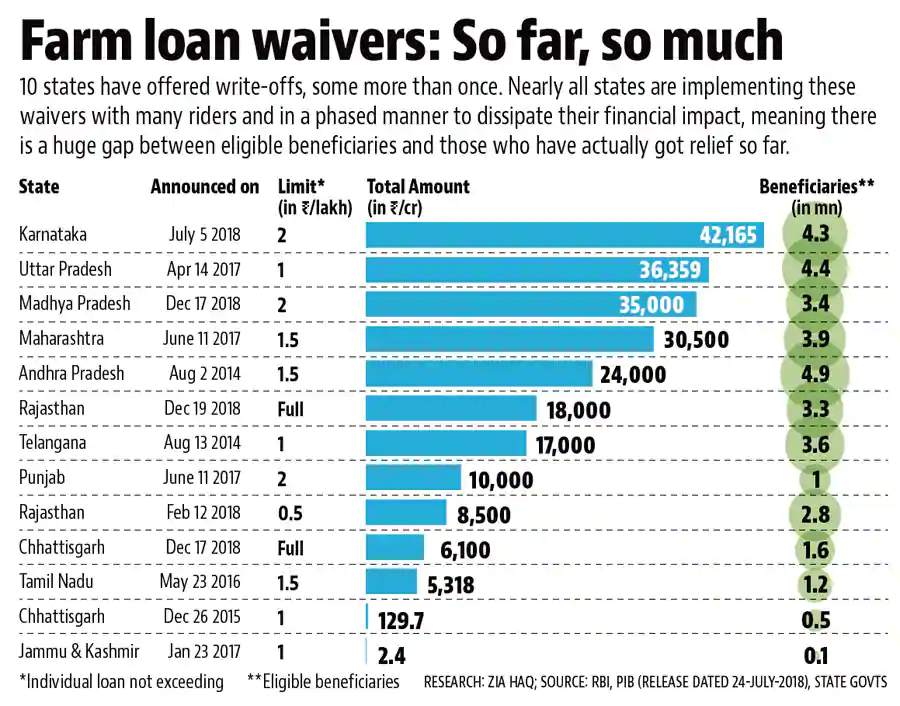

कृषि ऋण माफी

प्रिलिम्स के लिये:गैर-निष्पादित परिसंपत्ति, कृषि क्षेत्र, कृषि ऋण माफी। मेन्स के लिये:बैंकिंग क्षेत्र और एनबीएफसी, विकास से संबंधित मुद्दे, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, वृद्धि एवं विकास, कृषि ऋण माफी और संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिये एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने कृषि ऋण माफी की घोषणा की है।

कृषि ऋण माफी का अर्थ:

- कृषि ऋण माफी का अर्थ किसानों की सहायता के लिये राज्यों द्वारा घोषित कृषि ऋण माफी योजनाओं से है।

- जब खराब मानसून या प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न होती है, तो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों के कारण उत्पन्न संकट अक्सर राज्यों या केंद्र को ग्रामीणों को राहत देने के लिये प्रेरित करता है, जिसमें ऋण की मात्रा में कमी करना या पूर्ण छूट प्रदान करना शामिल है।

- ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य किसानों की देनदारी को ग्रहण करते हैं और बैंकों को चुकाते हैं। इस प्रकार की छूट प्रायः चयनात्मक होती है अर्थात् इसमें कुछ विशिष्ट प्रकार के ऋण, किसानों की श्रेणियाँ या ऋण स्रोत ही योग्य होते हैं।

- ऋण माफी के तहत मूलतः ऋण का एकमुश्त निपटान किया जाता है। हालाँकि पिछले दो दशकों में ऐसी योजनाओं की घोषणा नियमितता के साथ हुई है, जो भारत में कृषि क्षेत्र के पुराने संकट का संकेत है।

- हालाँकि इस प्रकार की मांगें कोविड-19 के बीच लॉकडाउन के कारण आजीविका के नुकसान के मद्देनज़र अधिक वैध लगती हैं, फिर भी इस तरह की ऋण माफी बैंकिंग प्रणाली और क्रेडिट संस्कृति के लिये हानिकारक साबित हो सकती है।

भारत में कृषि ऋण माफी का इतिहास:

- मध्यकालीन भारत में किसानों को ऋण देने का पहला दर्ज उदाहरण मुहम्मद-बिन-तुगलक (1325-51) के शासन में मिलता है, जिसका उद्देश्य ग्रामीणों के समक्ष मौजूद तत्कालीन संकट को कम करना था।

- हालाँकि बाद में विद्रोह और अकाल के पश्चात् इन ऋणों को फिरोज शाह तुगलक ने माफ कर दिया था।

- आज़ादी के बाद भारत में केवल दो राष्ट्रव्यापी ऋण माफी कार्यक्रम हुए हैं: वर्ष 1990 और वर्ष 2008 में।

- स्वतंत्र भारत में पहली राष्ट्रव्यापी कृषि-ऋण माफी वर्ष 1990 में वी.पी. सिंह के नेतृत्त्व वाली सरकार द्वारा लागू की गई थी। इसमें सरकारी खजाने पर 10,000 करोड़ रुपए का भार पड़ा था।

- वर्ष 2008 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार द्वारा लागू की गई कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना में 71,680 करोड़ रुपए का व्यय शामिल था।

- तब से लेकर अब तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस तरह की योजनाओं की घोषणा की गई है।

कृषि ऋण माफी के कारण:

- छोटी भूमि जोत: भारत में 85% से अधिक छोटे और सीमांत किसानों के पास 1-2 हेक्टेयर से कम जोत है और खेती के लिये बुनियादी इनपुट की व्यापक कमी है।

- मानसून पर निर्भरता: भारत में फसल की उपज और उत्पादन मानसून पर अत्यधिक निर्भर है।

- ऋण की आवश्यकता: इस संदर्भ में फसल उत्पादन और खपत एवं दैनिक जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिये किसान परिवारों हेतु ऋण एक महत्त्वपूर्ण साधन है।

- कर्ज का जाल: किसान कर्ज लेकर कृषि में भारी निवेश करते हैं। अगर बारिश की कमी या बाज़ार की अपर्याप्त मांग के कारण फसल खराब होती है, तो किसान कर्ज में फँस जाते हैं। इसके चलते किसानों की आत्महत्याओं में इजाफा होता है।

- इस प्रकार कृषि ऋण माफी इस मानवीय संकट का समाधान होती है।

कृषि ऋण माफी से संबंधित मुद्दे:

- नैतिक खतरा: ऋण माफी योजनाएँ ऋण अनुशासन को बाधित करेंगी, क्योंकि कृषि ऋण माफी एक अस्थायी समाधान के रूप में कार्य कर सकती है और भविष्य में एक नैतिक खतरा साबित हो सकती है।

- ऐसा इसलिये है, क्योंकि जो किसान अपने कर्ज का भुगतान कर सकते हैं, वे कर्ज माफी की उम्मीद में इसका भुगतान नहीं करते हैं।

- अनावश्यक ऋण की समस्या: कुछ किसान ज़रूरत न होने पर भी अगली ऋण माफी योजना की उम्मीद में ऋण ले लेते हैं। इसका असर उन किसानों पर पड़ेगा जिन्हें वास्तव में ऋण की ज़रूरत है।

- ऋण तक औपचारिक पहुँच में गिरावट: ऋण माफी योजनाओं के लागू होने और इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग उद्योग को होने वाले नुकसान के बाद बैंक कृषि क्षेत्र को और अधिक उधार देने से हिचकेंगे।

- इससे अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता में वृद्धि होती है।

- बैंकिंग क्षेत्र पर प्रभाव: अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिये भारतीय परिषद की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2008 की कृषि-ऋण माफी से वर्ष 2009-2010 और 2012-2013 के बीच वाणिज्यिक बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में तीन गुना वृद्धि हुई है।

- यह आगे साख जमा अनुपात और जोखिम-भारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात, परिसंपत्तियों की वापसी तथा बैंकों की इक्विटी के आर्थिक मूल्य को प्रभावित करता है।

- यह विशेष रूप से बैंकों की रेटिंग को डाउनग्रेड करता है और सामान्य रूप से क्रेडिट मार्केट के कामकाज़ को अस्थिर करता है।

- जमाकर्त्ताओं के हितों के विरुद्ध: बैंक जमाकर्त्ताओं से धन प्राप्त करते हैं और विभिन्न अनुबंधों एवं समझौतों के तहत उधारकर्त्ताओं को धन उधार देते हैं।

- इस प्रकार ऋण माफी के कारण बैंक को होने वाली हानि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जमाकर्त्ताओं के हितों के विरुद्ध है।

- इसके अलावा बैंकों को जमाकर्त्ताओं के पैसे के संरक्षक होने के नाते, मुख्य रूप से जमाकर्त्ताओं के हितों के संरक्षण द्वारा निर्देशित किये जाने की आवश्यकता है।

आगे की राह

- ऐसा प्रतीत होता है कि ऋण माफी किसानों के एक सीमित वर्ग को अल्पकालिक राहत प्रदान कर सकती है। इससे किसानों को कर्ज के दुष्चक्र से बाहर निकलने की बहुत कम संभावना है।

- वर्ष 2008 में अखिल भारतीय कृषि ऋण माफी के पहले दौर के बाद कृषि संकट में कमी का कोई ठोस सबूत नहीं है। लंबे समय में किसानों की आय में सुधार और स्थिर करके उनकी क्षमता को मज़बूत करना ही उन्हें इस संकट से बाहर रखने का एकमात्र तरीका है।

- सिंचाई क्षमता और कोल्ड स्टोरेज शृंखलाओं का निर्माण, फसल बीमा कवरेज में वृद्धि, कृषि बुनियादी ढाँचे का निर्माण, तकनीक-सक्षम उत्पादकता में सुधार और बाज़ार की ताकतों व खुले व्यापार हेतु इस क्षेत्र को खोलने जैसे स्थायी समाधान किसानों को बेहतर विकल्प के रूप में लंबे समय में मदद कर सकते हैं।

- यदि राज्य कृषि क्षेत्र में लंबे समय से लंबित सुधारों को तत्परता से और ईमानदारी से लागू करते हैं कृषि संकट और किसानों की आय को बेहतर तरीके से संबोधित किया जा सकता है।

- वैकल्पिक रूप से ऋण माफी को पूर्णतः माफ करने के बजाय ऋण के केवल एक हिस्से को माफ करना इस दिशा में एक सुधार होगा।

- रचनात्मक जुड़ाव की भी आवश्यकता है जिसके माध्यम से कृषि क्षेत्र के अधिशेष श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में ले जाया जा सकेगा और कृषि को सभी लोगों के लिये अधिक लाभदायक एवं टिकाऊ बनाया जा सकेगा।

स्रोत: द हिंदू

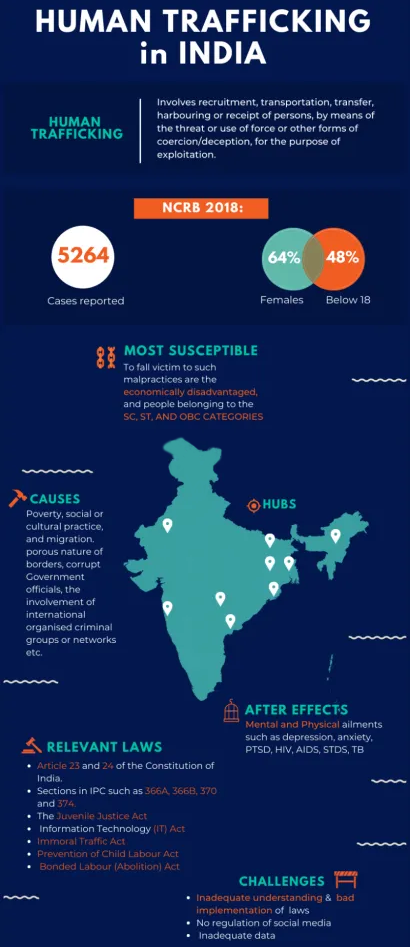

ऑपरेशन आहट और मानव तस्करी

प्रिलिम्स के लिये:रेलवे सुरक्षा बल, ऑपरेशन एएएचटी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय। मेन्स के लिये:भारत में मानव तस्करी, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, बच्चों से संबंधित मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ( Railway Protection Force- RPF) द्वारा मानव तस्करी को रोकने हेतु एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है।

- ‘ऑपरेशन आहट’ (Operation AAHT) के तहत सभी लंबी दूरी की ट्रेनों/मार्गों पर विशेष टीमों को तैनात किया जाएगा, जो पीड़ितों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो हर साल औसतन मानव तस्करी के लगभग 2,200 मामले दर्ज करता है।

प्रमुख बिंदु

ऑपरेशन आहट के बारे में:

- भारतीय रेलवे, जो हर दिन (महामारी से पहले) 23 मिलियन से अधिक यात्रियों को आवागमन की सुविधा प्रदान करता है उन संदिग्धों के लिये सबसे बड़ा, तेज़ और सबसे विश्वसनीय वाहक है, जो बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों की तस्करी करते हैं।

- ऑपरेशन आहट (Operation AAHT) के तहत बुनियादी ढांँचे और खुफिया नेटवर्क का उपयोग पीड़ितों, स्रोत, मार्ग, गंतव्य, संदिग्धों द्वारा उपयोग की जाने वाली लोकप्रिय ट्रेनों, वाहकों/एजेंटों, किंगपिन आदि की पहचान करने और अन्य कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने हेतु सुराग एकत्र करने, उनके मिलान और विश्लेषण करने हेतु किया जा सकता है।

- इसके तहत आरपीएफ खतरे को रोकने में स्थानीय पुलिस की सहायता हेतु राज्यों में एक पुल के रूप में कार्य कर सकता है।

- इसके अलावा साइबर सेल द्वारा मानव तस्करी के डिजिटल तरीको की तलाश हेतु वेब/सोशल मीडिया का प्रयोग किया जाएगा साथ ही नेपाल, बांग्लादेश तथा म्याँमार की सीमा से लगे ज़िलों से आने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

मानव तस्करी:

- मानव तस्करी जिसे व्यक्तियों की तस्करी भी कहा जाता है, आधुनिक समय की दासता का रूप है जिसमें श्रम, यौन शोषण के उद्देश्य से बल या धोखे से व्यक्तियों का अवैध परिवहन शामिल है तथा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वालों को आर्थिक लाभ होता है।

- मानव तस्करी विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों का यौन शोषण, ज़बरन विवाह, घरेलू दासता, अंग प्रत्यारोपण, नशीली दवाओं की तस्करी आदि के लिये एक संगठित अपराध है और मानवाधिकारों के उल्लंघन का सबसे विकृत रूप है।

- एक सर्वमान्य मत के अनुसार, देशों के बीच तस्करी बहुत व्य्यापक स्तर पर होती है लेकिन UNODC की एक रिपोर्ट के अनुसार, करीब 60% तस्करी देशों में आंतरिक रूप से होती है।

- भारत में स्थिति: वर्तमान में मानव तस्करी से सबसे अधिक प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल है जिसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और असम हैं।

स्रोत: द हिंदू

वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और इलेक्ट्रिक वाहन

प्रिलिम्स के लिये:वाष्पशील कार्बनिक अणु, नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान (NEMMP) और फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया (FAME इंडिया), नेशनल एम्बिएंट एयर-क्वालिटी स्टैंडर्ड। मेन्स के लिये:पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ‘इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च’ द्वारा किये गए एक अध्ययन से पता चला है कि भारत अगले 8 वर्षों में सभी दोपहिया और तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों तथा सभी डीज़ल संचालित वाहनों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) ईंधन वाले वाहनों के साथ प्रतिस्थापित करके वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों (VOC) के उत्सर्जन को 76 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

- वाहनों से उत्सर्जित गैसें ऑटोमोबाइल क्षेत्र के कुल उत्सर्जन का 65-80% हिस्सा होती हैं।

- विश्व के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित शहरों में से 14 भारत में हैं। वर्ष 2019 में लगभग 1.67 मिलियन मौतें वायु प्रदूषण से जुड़ी थीं। भारत को इस वर्ष अपने सकल घरेलू उत्पाद के 1.36% की हानि हुई है।

- इसलिये इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से भारत को एक स्वच्छ भविष्य प्राप्त करने में मदद मिल सकती है।

वाष्पशील कार्बनिक यौगिक:

- VOC पेट्रोल और डीज़ल वाहनों द्वारा जारी कार्बन युक्त रसायन हैं। ये वायु गुणवत्ता और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं।

- हालाँकि VOC की उत्पत्ति प्राकृतिक रूप से भी हो सकती है।

- पौधे परागणकों को आकर्षित करने, कीटों और शिकारियों से अपनी रक्षा करने और पर्यावरणीय तनाव के अनुकूलन के लिये इन रसायनों का उत्सर्जन करते हैं।

- स्वास्थ्य पर VOC का प्रभाव: VOCs आँखों, नाक और गले में जलन पैदा कर सकते हैं, शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं।

- लंबे समय तक VOC के संपर्क में रहना ठीक नहीं है क्योंकि अधिकांश VOC कार्सिनोजेनिक (कैंसर पैदा करने वाले) होते हैं।

- यह अस्थमा और हृदय रोग जैसी चिकित्सीय स्थितियों से भी जुड़ा हुआ है।

- ब्लैक कार्बन स्वास्थ्य समस्याओं जैसे श्वसन और हृदय रोग, कैंसर, जन्मजात अक्षमताओं से जुड़ा हुआ है। यह जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण है।

- प्रतिक्रियात्मक समस्या: VOCs अन्य खतरनाक प्रदूषकों के निर्माण को प्रेरित कर सकते हैं।

- उदाहरण के लिये वे ज़मीनी स्तर पर ओज़ोन बनाने के लिये सूर्य के प्रकाश और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करते हैं।

- VOCs पार्टिकुलेट मैटर (PM2.5) के निर्माण को भी बढ़ा सकते हैं, यह एक ऐसा प्रदूषक है जो फेफड़ों में गहराई तक पहुँचता है, जिससे फेफड़ों की सामान्य कार्यप्रणाली प्रभावित होती है।

- वे वायु में मिलकर प्रतिक्रिया करके द्वितीयक कार्बनिक एरोसोल यानी वायु में निलंबित सूक्ष्म कण उत्पन्न करते हैं।

- VOCs से संबंधित मुद्दे: मानव द्वारा निर्मित वाष्पशील कार्बनिक यौगिक (VOCs) चिंता के प्रमुख कारण हैं, फिर भी इन पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

- बेंजीन, एक रसायन जो कैंसर को प्रेरित करता है, यह राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों में शामिल एकमात्र VOC है।

- वायु परिवेशी गुणवत्ता मानकों के तहत अन्य प्रदूषकों में PM10, PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओज़ोन, अमोनिया, सीसा, निकल और बेंजोपाइरीन शामिल हैं।

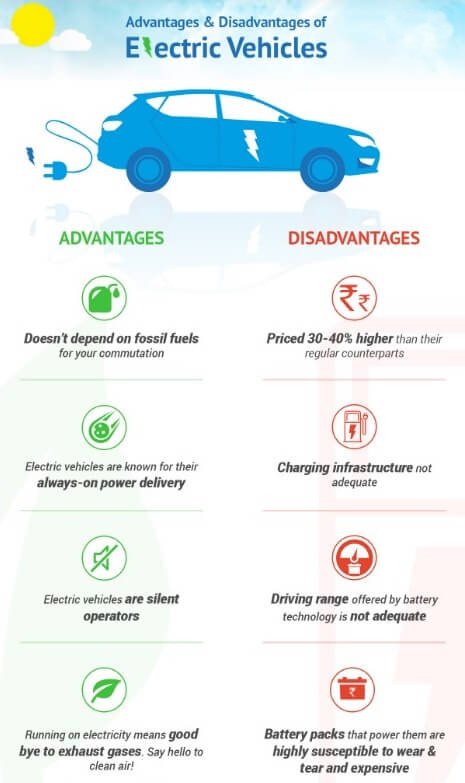

इलेक्ट्रिक वाहन:

- इलेक्ट्रिक वाहन आंतरिक दहन इंजन के बजाय इलेक्ट्रिक मोटर से संचालित होते हैं और इनमें ईंधन टैंक के बजाय बैटरी लगी होती है।

- सामान्य तौर पर इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होती है, क्योंकि इनकी संचालन प्रक्रिया सरल होती है और ये पर्यावरण के लिये भी अनुकूल होते हैं।

- भारत में इलेक्ट्रिक वाहन के लिये ईंधन की लागत लगभग 80 पैसे प्रति किलोमीटर है। इसकी तुलना में आज भारतीय शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर से अधिक के पेट्रोल मूल्य के साथ पेट्रोल-संचालित वाहनों पर 7-8 रुपए प्रति किलोमीटर का खर्च आता है।

संबद्ध चुनौतियाँ:

- इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन के लिये एक स्थिर नीति का अभाव: इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन एक पूंजी गहन क्षेत्र है, जहाँ समानता और लाभ प्राप्ति के लिये एक दीर्घकालिक योजना की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन से संबंधित सरकारी नीतियों की अनिश्चितता इस उद्योग में निवेश को हतोत्साहित करती है।

- तकनीकी चुनौतियाँ: भारत बैटरी, सेमीकंडक्टर्स, कंट्रोलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के उत्पादन में प्रौद्योगिकीय रूप से पिछड़ा हुआ है, जो कि EV उद्योग के लिये काफी महत्त्वपूर्ण हैं।

- भारत में लिथियम और कोबाल्ट का कोई ज्ञात भंडार नहीं है जो बैटरी उत्पादन के लिये आवश्यक है।

- संबद्ध अवसंरचना समर्थन का अभाव: AC बनाम DC चार्जिंग स्टेशनों पर स्पष्टता की कमी, ग्रिड स्थिरता और रेंज संबंधी चिंता (यह डर कि बैटरी जल्द ही खत्म हो जाएगी) अन्य कारक हैं जो EV उद्योग के विकास में बाधा डालते हैं।

- कुशल श्रमिकों की कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों की सर्विसिंग लागत अधिक होती है जिसके लिये उच्च स्तर के कौशल की आवश्यकता होती है। भारत में ऐसे कौशल विकास के लिये समर्पित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव है।

इलेक्ट्रिक वाहनों पर केंद्र सरकार की पहलें:

- सरकार ने वर्ष 2030 तक कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में 30% इलेक्ट्रिक वाहनों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

- एक स्थायी EV पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने हेतु ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना’ (NEMMP) और ‘हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण (फेम इंडिया) जैसी पहलें शुरू की गई हैं।

- NEMMP को देश में हाइब्रिड और EVs को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में लॉन्च किया गया था। वर्ष 2020 से प्रतिवर्ष हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों की 6-7 मिलियन बिक्री का महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

- फेम इंडिया को वर्ष 2015 में हाइब्रिड/ईवी संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का समर्थन करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। इस योजना में 4 फोकस क्षेत्र शामिल हैं- प्रौद्योगिकी विकास, मांग निर्माण, पायलट परियोजनाएँ और चार्जिंग अवसंरचना।

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), भारी उद्योग विभाग, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया जैसे संगठन इलेक्ट्रिक वाहन और इनसे संबंधित आपूर्ति उपकरणों (EVSEs) तथा चार्जिंग अवसंरचना के डिज़ाइन व विनिर्माण मानकों को तैयार कर रहे हैं, ताकि देश में EVs के उत्पादन को सुगम बनाया जा सके।

आगे की राह

- EVs में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना: भारतीय बाज़ार को स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के लिये प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जो भारत के लिये रणनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोण से अनुकूल हैं।

- चूंँकि कीमतों को कम करने के लिये स्थानीय अनुसंधान और विकास में निवेश आवश्यक है, इसलिये स्थानीय विश्वविद्यालयों व मौजूदा औद्योगिक केंद्रों का अधिकाधिक लाभ उठाया जा सकता है।

- भारत को यूके जैसे देशों के साथ मिलकर कार्य करना चाहिये और इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास में मिलकर तालमेल बिठाना चाहिये।

- जनता को संवेदनशील बनाना: पुराने मानदंडों के विपरीत एक नया उपभोक्ता व्यवहार स्थापित करना हमेशा एक चुनौती होती है। इस प्रकार भारतीय बाज़ार में कई मिथकों को दूर करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने हेतु अधिक संवेदीकरण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

- व्यवहार्य बिजली मूल्य का निर्धारण: बिजली की मौजूदा कीमतों को देखते हुए घरेलू चार्जिंग भी एक मुद्दा हो सकता है यदि बिजली उत्पादन कोयले पर चलने वाले थर्मल पावर प्लांट से हो।

- इस प्रकार इलेक्ट्रिक कारों के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये बिजली उत्पादन परिदृश्य में बदलाव की आवश्यकता है।

- इस संदर्भ में भारत वर्ष 2025 तक सबसे बड़े सौर ऊर्जा भंडारण बाजारों में से एक बनने की राह पर अग्रसर है।

- सौर ऊर्जा से चलने वाले ग्रिड समाधानों का एक संयोजन है जिसे ग्रिड के सरलीकरण , सामान्य सुधार के साथ संचालित किया जाता है, इलेक्ट्रिक वाहनों को हरित विकल्प में परिवर्तित करने के लिये पर्याप्त चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करेगा।

- क्लोज़्ड-लूप मोबिलिटी इकोसिस्टम का निर्माण: इलेक्ट्रिक सप्लाई चेन के लिये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को सब्सिडी देने से निश्चित रूप से भारत में ईवी डेवलपमेंट में सुधार होगा।

- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मज़बूत सप्लाई चेन की स्थापना की भी ज़रूरत होगी।

- इसके अलावा बैटरियों के पुनर्चक्रण हेतु आवश्यक क्लोज़्ड-लूप निर्मित करने के लिये विद्युतीकरण में प्रयुक्त बैटरियों से धातुओं को पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता होगी तथा इलेक्ट्रिक कारों में किये गए बदलाव पर्यावरण के अनुकूल होने चाहिये।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

उच्च ऊँचाई वाले हिमालय के तापमान में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:हिमालय, अवक्षेपणीय जल वाष्प (PWV), एरोसोल, ग्रीनहाउस गैस, ऊष्मा बजट, क्षोभमंडल, मेन्स के लिये:भौगोलिक विशेषताएँ और उनकी अवस्थिति, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, हिमालय एवं इसका महत्त्व |

चर्चा में क्यों?

हाल ही किये गए एक अध्ययन के अनुसार, जलवाष्प वायुमंडल के शीर्ष (Top of the Atmosphere) पर एक सकारात्मक विकिरण प्रभाव प्रदर्शित करता है, जिसके कारण उच्च ऊँचाई वाले हिमालय में समग्र रूप से तापमान में वृद्धि होती है।

जल वाष्प (Water Vapour):

- परिचय:

- जल वाष्प, जल की एक गैसीय अवस्था है जिसका निर्माण जल के वाष्पीकरण द्वारा होता है।

- यह जल के वाष्पीकरण या पानी के उबलने या बर्फ के उर्ध्वपातन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ग्रीनहाउस गैसों में जलवाष्प सबसे प्रमुख है।

- ग्रीनहाउस गैसों में लगभग 95%जल वाष्प की मात्रा होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़े हुए स्तर से जल वाष्प में वृद्धि होती है जिससे तापमान गर्म होता है।

- महत्त्व:

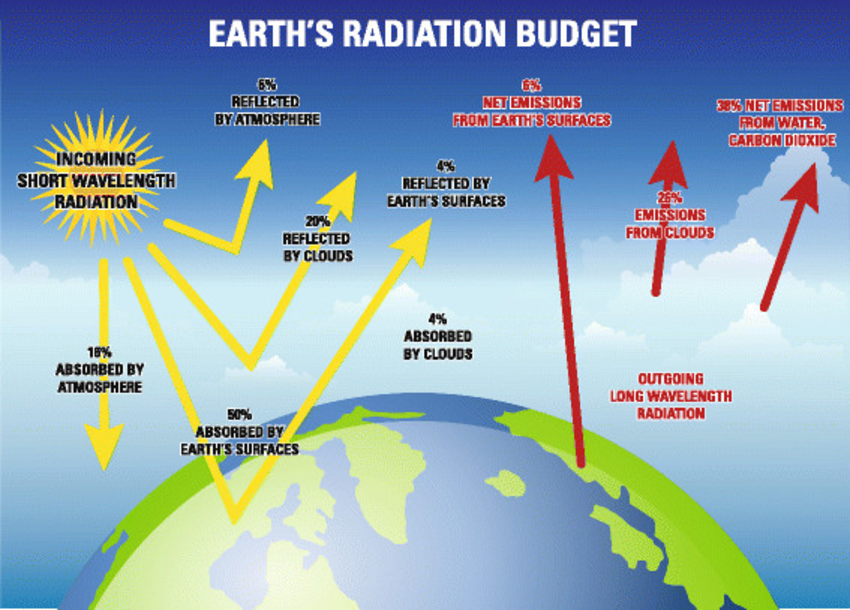

- जल वाष्प विकिरण संतुलन और जल चक्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

- यह वायुमंडल के जल-चक्र में एक प्रमुख तत्त्व है, जो गुप्त ऊर्जा का परिवहन करता है, यह कई बैंडों में अवशोषण और उत्सर्जन में योगदान देता है तथा बादलों के रूप में संघनित होता है जो सौर विकिरण को प्रतिबिंबित एवं अवशोषित करता है, इस प्रकार यह सीधे ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करता है।

हालिया शोध के निष्कर्ष:

- यह दर्शाता है कि वर्षा जल वाष्प (PWV) के कारण वायुमंडलीय विकिरण प्रभाव एरोसोल की तुलना में लगभग 3-4 गुना अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप नैनीताल और हनले में क्रमशः 0.94 और 0.96 K डे-1 (K=केल्विन) की वायुमंडलीय ताप दर होती है।

- विकिरण के बल या प्रभाव का आशय वातावरण में ऊर्जा प्रवाह में परिवर्तन से है, जो जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक या मानवजनित कारकों के कारण होता है, जिसे वाट/मीटर² द्वारा मापा जाता है। यह एक वैज्ञानिक अवधारणा है जिसका उपयोग पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन के बाहरी चालकों को मापने और तुलना करने के लिये किया जाता है।

- ये परिणाम जलवायु-संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में PWV और एरोसोल विकिरण प्रभावों के महत्त्व को उजागर करते हैं।

- शोधकर्त्ताओं ने हिमालयी रेंज पर एरोसोल और जल वाष्प विकिरण प्रभावों के संयोजन का आकलन किया, जो विशेष रूप से क्षेत्रीय जलवायु हेतु महत्त्वपूर्ण है और हिमालयी क्षेत्र में एक प्रमुख ग्रीनहाउस गैस एवं जलवायु एजेंट के रूप में जल वाष्प के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- यह अध्ययन विकिरण बजट पर एरोसोल और जल वाष्प के संयुक्त प्रभाव का व्यापक अध्ययन प्रदान करेगा।

- पृथ्वी विकिरण बजट (ERB) पृथ्वी द्वारा परावर्तित सौर विकिरण के ब्रॉडबैंड प्रवाह और पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल द्वारा अवशोषित व उत्सर्जित लंबी तरंग विकिरण के प्रवाह का एक संयोजन है।

अवक्षेपणीय जल वाष्प:

- यह वायुमंडल में सबसे तेज़ी से बदलते घटकों में से एक है और मुख्य रूप से क्षोभमंडल के निचले हिस्से में एकत्र होता है।

- क्षोभमंडल: क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है और वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान (लगभग 75-80%) क्षोभमंडल में होता है। अधिकांश बादल क्षोभमंडल में पाए जाते हैं। साथ ही सभी मौसमी घटनाएँ इसी परत पर घटित होती हैं।

- यह द्रव अवस्था में उस जल की गहराई के बराबर होता है जो वायुमंडलीय स्तंभ में जल वाष्प की समग्र उपस्थित मात्रा के संघनित और अवक्षेपित होने के परिणामस्वरूप प्राप्त होता है तथा इसका उपयोग किसी विशिष्ट स्थान पर वायुमंडलीय आर्द्रता का पता लगाने हेतु किया जाता है।

अध्ययन की आवश्यकता:

- स्थान और समय में व्यापक परिवर्तनशीलता, शृंखला में मिश्रित प्रक्रियाओं व विषम रासायनिक प्रतिक्रियाओं के योगदान के साथ-साथ विरल माप नेटवर्क (विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में) के कारण स्थान और समय के अनुरूप PWV के जलवायु प्रभाव को सटीक रूप से निर्धारित करना मुश्किल है।

- इसके अलावा अवलोकन संबंधी उचित आँकड़ों की कमी के कारण एरोसोल-बादल-वर्षण की अंतःक्रिया (जिसके चलते इस क्षेत्र को सर्वाधिक जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल किया जाता है) को भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा जा सका है।

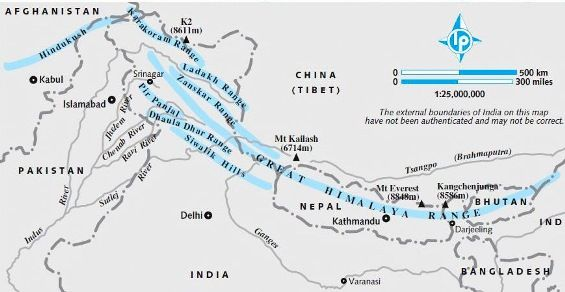

हिमालय:

- परिचय:

- हिमालय दुनिया की सबसे ऊँची और सबसे छोटी मोड़दार पर्वत शृंखलाएँ हैं।

- उनकी भू-वैज्ञानिक संरचना नई, कमज़ोर और लचीली हैं क्योंकि हिमालय का उत्थान एक सतत् प्रक्रिया है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्रों में से एक बनाती है।

- यह भारत को उसकी उत्तर-मध्य और उत्तर-पूर्वी सीमा के साथ-साथ चीन (तिब्बत) से अलग करता है।

- क्षेत्र:

- हिमालय का भारतीय भाग लगभग 5 लाख वर्ग किमी. (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 16.2%) क्षेत्र को कवर करता है और देश की उत्तरी सीमा का निर्माण करता है।

- यह क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से को पानी उपलब्ध कराने के लिये ज़िम्मेदार है। गंगा और यमुना जैसी पवित्र मानी जाने वाली कई नदियाँ हिमालय से निकलती हैं।

- शृंखलाएँ:

- हिमालय उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा तक फैली समानांतर पर्वत श्रेणियों की एक शृंखला है। इन श्रेणियों को अनुदैर्ध्य घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। इनमें सम्मिलित हैं-

- ट्रांस हिमालय

- ग्रेटर हिमालय या हिमाद्रि

- लघु हिमालय या हिमाचल

- शिवालिक या बाहय हिमालय

- ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल

- हिमालय उत्तर-पश्चिम से दक्षिण-पूर्व दिशा तक फैली समानांतर पर्वत श्रेणियों की एक शृंखला है। इन श्रेणियों को अनुदैर्ध्य घाटियों द्वारा अलग किया जाता है। इनमें सम्मिलित हैं-

स्रोत: पी.आई.बी.

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रिलिम्स के लिये:प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY)। मेन्स के लिये:सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के संबंध में जानकारी दी।

- कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 को छोड़कर, योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के सभी लक्ष्यों को इसकी स्थापना के बाद से लगातार पूरा किया गया है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:

- सरकार ने इस योजना को वर्ष 2015 में गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि छोटे/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने हेतु लॉन्च किया था।

- यह योजना बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (MFIs) जैसे विभिन्न वित्तीय संस्थानों के माध्यम से गैर-कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्तपोषण प्रदान करती है।

- MUDRA यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड (Micro Units Development & Refinance Agency Ltd) सरकार द्वारा स्थापित एक वित्तीय संस्थान है।

- मुद्रा ऋण तीन श्रेणियों में प्रदान किये जाते हैं- ‘शिशु’ (Shishu) ‘किशोर' (Kishore) तथा ‘तरुण’ (Tarun):

- शिशु: 50,000 रुपए तक के ऋण।

- किशोर: 50,000 रुपए से 5 लाख लाख रुपए तक के ऋण।

- तरुण: 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए तक के ऋण।

उपलब्धियांँ:

- अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना के बाद से पीएमएमवाई (PMMY) के तहत 32.53 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण दिये गए हैं।

- मुद्रा योजना में समाज के वंचित वर्गों जैसे- महिला उद्यमी, एससी/एसटी/ओबीसी एवं अल्पसंख्यक समुदाय के उधारकर्त्ताओं आदि को ऋण दिया गया है। साथ ही इसके तहत नए उद्यमियों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।

- श्रम और रोज़गार मंत्रालय द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, PMMY ने वर्ष 2015 से वर्ष 2018 तक 1.12 करोड़ कुल अतिरिक्त रोज़गार सृजन में सहायता की है।

- रोज़गार में हुई अनुमानित वृद्धि के अनुसार, 1.12 करोड़ में 69 लाख महिलाएंँ (62 प्रतिशत) शामिल हैं।

योजना में सुधार के लिये उठाए गए कदम:

- psbloansin59minutes और उद्यमी मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का प्रावधान।

- कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB) ने PMMY के तहत स्वचालित प्रतिबंधों के साथ शुरू से अंत तक डिजिटल ऋण दिया है।

- हितधारकों के बीच योजना की दृश्यता बढ़ाने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और मुद्रा लिमिटेड द्वारा गहन प्रचार अभियान।

- पीएसबी में मुद्रा नोडल अधिकारियों का नामांकन।

- पीएमएमवाई आदि से संबंधित पीएसबी के प्रदर्शन की आवधिक निगरानी।