कीट-आधारित पशु चारा | 24 Jun 2025

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत पारंपरिक पशु चारे के स्थान पर कीट-आधारित पशु चारे को एक सतत् (स्थायी) और जलवायु-अनुकूल विकल्प के रूप में बढ़ावा दे रहा है। इसका उद्देश्य रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटना और पशुपालन से होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है।

- इसे ICAR द्वारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिशवाटर एक्वाकल्चर (CIBA) और सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया है।

कीट-आधारित पशु चारा क्या है?

- परिचय: कीट-आधारित पशु चारा एक प्रोटीन-समृद्ध विकल्प है, जो ब्लैक सोल्जर मक्खी (Hermetia illucens), झींगुर (Crickets), स्मॉल मीलवर्म (Alphitobius) और जमैका फील्ड झींगुर (Gryllus assimilis) जैसे कीटों से प्राप्त किया जाता है।

- इसका उपयोग पशुधन और जलीय कृषि में पोषण के एक स्थायी तथा चक्रीय स्रोत के रूप में किया जाता है।

- कार्य सिद्धांत: ब्लैक सोल्जर फ्लाई जैसे कीटों के लार्वा कृषि और खाद्य अपशिष्ट को तेज़ी से उच्च-प्रोटीन बायोमास (जिसमें प्रोटीन की मात्रा 75% तक हो सकती है) में केवल 12–15 दिनों के भीतर परिवर्तित कर देते हैं, जिससे त्वरित और किफायती पशु चारे का उत्पादन संभव होता है।

- इस प्रक्रिया से उत्पन्न प्रोटीन पशुओं के आँत संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, जिससे एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता कम हो जाती है और रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से लड़ने में सहायता मिलती है।

- बचा हुआ कीट मल (frass) एक जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जो परिपूर्ण चक्र वाली सतत् कृषि को समर्थन प्रदान करता है।

- महत्त्व:

- पोषण एवं आर्थिक मूल्य: कीट-आधारित चारा लगभग 75% तक प्रोटीन के साथ-साथ आवश्यक वसा, ज़िंक, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है।

- यह सोया या मछली के भोजन की तुलना में बेहतर पाचन क्षमता प्रदान करता है, साथ ही यह लागत प्रभावी भी है। कम भूमि, जल और अन्य संसाधनों की आवश्यकता के कारण यह बड़े पैमाने पर पशुपालन और जलीय कृषि के लिये उपयुक्त विकल्प है।

- खाद्य सुरक्षा को समर्थन और AMR से मुकाबला: वर्ष 2050 तक मांस उत्पादन के दोगुना होने की संभावना के साथ, कीट-आधारित चारा FAO के वैश्विक खाद्य मांग में 70% वृद्धि के अनुमान के अनुरूप है। इसकी आँत स्वास्थ्य में सहायक विशेषताएँ एंटीबायोटिक्स पर निर्भरता को कम करती हैं, जिससे पशुपालन में रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से निपटने में मदद मिलती है।

- पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा: कीट पालन से ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी आती है, भूमि क्षरण घटता है और पारंपरिक चारा स्रोतों की तुलना में इसका पर्यावरणीय प्रभाव भी कम होता है।

- यह जलवायु-स्मार्ट कृषि का समर्थन करता है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सहायक होता है।

- परिपूर्ण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा: कीटों को जैविक अपशिष्ट (जैसे—कृषि और खाद्य अपशिष्ट) पर पाला जाता है, जो इसे उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन और वसा में परिवर्तित कर देते हैं।

- बचा हुआ कीट मल (फ्रास) जैविक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जिससे एक बंद लूप, शून्य-अपशिष्ट उत्पादन मॉडल संभव होता है।

- वैश्विक स्वीकृति एवं भारतीय प्रोत्साहन: कीट-आधारित पशु चारे को कुक्कुट (मुर्गीपालन/पोल्ट्री), जलीय कृषि और पशुधन में उपयोग के लिये 40 से अधिक देशों में पहले से ही मंज़ूरी दी गई है।

- भारत में, ICAR और लूपवॉर्म व अल्ट्रा न्यूट्री इंडिया जैसी स्टार्टअप कंपनियाँ झींगा, सीबास, कुक्कुट (मुर्गीपालन/पोल्ट्री) और मवेशियों के लिये इसका परीक्षण कर रही हैं, जो देश में इसकी बढ़ती व्यापकता तथा अपनाए जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

- पोषण एवं आर्थिक मूल्य: कीट-आधारित चारा लगभग 75% तक प्रोटीन के साथ-साथ आवश्यक वसा, ज़िंक, कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होता है।

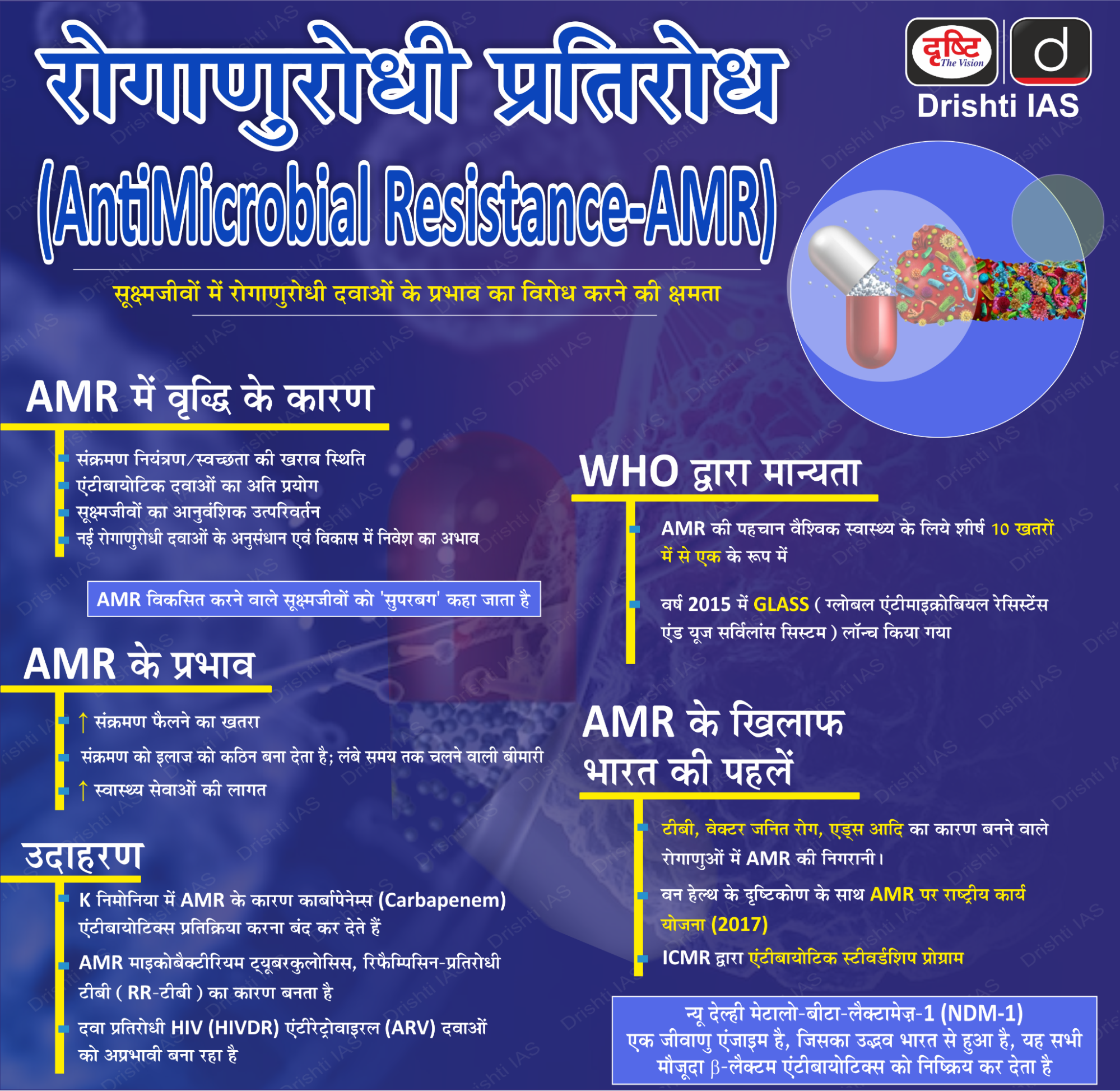

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) क्या है?

- परिचय: AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुरोधी दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।

- इससे एंटीबायोटिक्स और अन्य उपचार अप्रभावी हो जाते हैं, जिससे संक्रमण का उपचार कठिन हो जाता है तथा गंभीर बीमारी, विकलांगता और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है।

- AMR की व्यापकता: AMR शीर्ष वैश्विक स्वास्थ्य और विकास खतरों में से एक है। वर्ष 2019 में, बैक्टीरियल AMR के कारण 1.27 मिलियन मृत्यु हुईं और वैश्विक स्तर पर 4.95 मिलियन मृत्यु हुईं।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, AMR के कारण 2050 तक स्वास्थ्य देखभाल लागत में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है तथा वर्ष 2030 तक वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 1-3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि हो सकती है।

- भारत में सामान्य दवा प्रतिरोधी रोगजनक:

- ई. कोली (ऑंत संक्रमण): प्रतिरोध बढ़ रहा है; कार्बापेनम के प्रति संवेदनशीलता 81.4% (2017) से घटकर 62.7 % (2023) हो गई।

- क्लेबसिएला न्यूमोनिया (निमोनिया/UTI): दो प्रमुख कार्बापेनेम्स के प्रति प्रतिरोध 58.5% से घटकर 35.6% और 48% से घटकर 37.6% (2017-2023) हो गया।

- एसिनेटोबैक्टर बाउमानी (अस्पताल में संक्रमण): पहले से ही अत्यधिक दवा प्रतिरोधी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिखाता है, लेकिन इसका उपचार करना कठिन बना हुआ है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोक कर सही उत्तर चुनिये। (a) 1 और 2 उत्तर: (b)

(a) मलेरिया प्लास्मोडियम की कई प्रजातियों के कारण होता है उत्तर: (b) |