भारत के नवाचार परिदृश्य का सुदृढ़ीकरण | 10 Jul 2025

यह एडिटोरियल 10/07/2025 को द हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Innovation needs State as much as the private sector” पर आधारित है। यह लेख भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में राज्य और निजी क्षेत्र के बीच आवश्यक सहयोग को रेखांकित करता है, जिसमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष एवं नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित हालिया नीतियाँ इस सफल साझेदारी को उजागर करती हैं।

प्रिलिम्स के लिये:स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, PLI योजनाएँ, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना, राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन, अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL), प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, व्यापार सुगमता सूचकांक/ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना मेन्स के लिये:भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रगति, भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे |

भारत के नवाचार प्रोत्कर्ष को लंबे समय से राज्य-केंद्रित और निजी क्षेत्र-केंद्रित दृष्टिकोणों के एक कृत्रिम विरोधाभास ने संचालित किया है, जबकि वास्तव में एक सशक्त नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में दोनों की साझेदारी आवश्यक है। निजी उद्यम जहाँ दक्षता, तीव्रता, जोखिम उठाने की क्षमता और बाज़ार के प्रति सजगता लाता है, वहीं राज्य दीर्घकालिक अनुसंधान के लिये महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना, नियामक कार्यढाँचा और धैर्यपूर्ण पूँजी उपलब्ध कराता है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक सफल नवाचार केंद्र यह दर्शाते हैं कि रणनीतिक सरकारी हस्तक्षेप निजी नवाचार से प्रतिस्पर्द्धा नहीं करता बल्कि उसका पूरक होता है। भारत की हाल की अर्द्धचालक निर्माण, अंतरिक्ष तकनीक तथा नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी नीतियाँ इस साझेदारी के कार्यान्वयन को दर्शाती हैं।

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रगति क्या हैं?

सरकार के नेतृत्व में:

- रणनीतिक सरकारी नीतियाँ और योजनाएँ: भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और PLI योजनाओं जैसी नीतियों को लागू करके काफी प्रगति की है, जो नवाचार को सक्रिय रूप से समर्थन देती हैं।

- स्टार्टअप इंडिया हब 1,140 से अधिक इनक्यूबेटरों और एक्सेलरेटरों को जोड़ने वाले वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है।

- वर्ष 2023 में, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम ने सीड फंडिंग के लिये 945 करोड़ रुपए आवंटित किये, जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिये सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है।

- अनुसंधान एवं विकास को सक्रिय बढ़ावा: सरकार ने भारत में अनुसंधान एवं विकास (R&D) को बढ़ावा देने के लिये शिक्षा-जगत और उद्योगों के बीच मज़बूत संबंध स्थापित करने में भारी निवेश किया है।

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) जैसे कार्यक्रम अत्याधुनिक उत्पाद बनाने के लिये विश्वविद्यालयों और उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा दे रहे हैं।

- स्टार्टअप्स के लिये फंड ऑफ फंड्स (FFS), 10,000 करोड़ रुपए के समर्थन के साथ, प्रारंभिक चरण के स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिये उद्यम पूंजी फर्मों के माध्यम से धन उपलब्ध कराता है।

- इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए की अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना को स्वीकृति दी है, जिसका उद्देश्य बुनियादी अनुसंधान में निवेश के लिये निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना है।

- DeepTech विकास को प्रोत्साहन: उभरती प्रौद्योगिकियों में भारत को वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने के प्रयास में, सरकार ने DeepTech नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए पहल शुरू की है।

- सेमीकंडक्टर विनिर्माण और क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ के लिये PLI योजना का उद्देश्य उन्नत प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता का निर्माण करना है।

- राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के लिये हाल ही में की गई 76,000 करोड़ रुपए की घोषणा इसका एक उदाहरण है।

- भारत सरकार ने IndiaAI मिशन भी पेश किया, जो AI क्षमताओं के निर्माण और डेटा विज्ञान व मशीन लर्निंग में देश के नेतृत्व का विस्तार करने पर केंद्रित है।

- टियर-2 और टियर-3 शहरों में नवाचार के लिये समर्थन: भारत सरकार ने अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र की पहुँच का विस्तार टियर-2 और टियर-3 शहरों को शामिल करने के लिये किया है, जिससे महानगरीय केंद्रों में नवाचार का संकेंद्रण कम हो गया है।

- अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) जैसी पहलों के माध्यम से छोटे शहरों को नवाचार कार्यढाँचे में शामिल किया जा रहा है।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) द्वारा मान्यता प्राप्त 45% से अधिक स्टार्टअप टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभर रहे हैं।

निजी क्षेत्र का नेतृत्व:

- वेंचर कैपिटल और एंजेल निवेश से विकास को बढ़ावा: निजी क्षेत्र के निवेश, विशेष रूप से वेंचर कैपिटल और एंजेल नेटवर्क से, भारत के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को गति दे रहे हैं।

- भारत में वर्ष 2023 में DeepTech स्टार्टअप्स में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जिसमें 480 नए उद्यम उभरे, जिससे यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा उद्यम बन गया।

- लेट्सवेंचर और इंडियन एंजेल नेटवर्क जैसे प्लेटफॉर्म उभरती कंपनियों को महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक चरण का वित्तपोषण प्रदान करते रहे हैं।

- स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निजी क्षेत्र: निजी क्षेत्र स्वच्छ प्रौद्योगिकी नवाचारों के विकास को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।

- एथर एनर्जी, रिन्यू पावर और ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टार्टअप इलेक्ट्रिक वाहनों एवं नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों के क्षेत्र में अग्रणी हैं।

- संधारणीय तकनीकी समाधानों की बढ़ती मांग ने इन क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण निवेश को प्रेरित किया है।

- भारत के सतत् विकास लक्ष्य (SDG) में योगदान देने के लिये 63 से अधिक क्लीनटेक स्टार्टअप्स ने विशिष्ट समाधान प्रस्तुत किये हैं।

- भारत के यूनिकॉर्न और उभरते क्षेत्रों का विकास: यूनिकॉर्न और तकनीक-संचालित स्टार्टअप का उदय संभवतः भारत में निजी क्षेत्र के नवाचार का सबसे स्पष्ट संकेत है।

- वर्ष 2022 में, भारत 100 यूनिकॉर्न की उपलब्धि हासिल कर लेगा, जिससे यह वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन जाएगा।

- फूडटेक में स्विगी और जोमैटो जैसी कंपनियाँ तथा फिनटेक में रेज़रपे भारत में नवाचार को आगे बढ़ा रही हैं।

- इन कंपनियों ने न केवल अरबों डॉलर की धनराशि जुटाई है, बल्कि वैश्विक स्तर पर विस्तार भी किया है, जिससे तकनीकी उद्यमिता के केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा उजागर हुई है।

- स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा में तकनीक-सक्षम समाधान: निजी कंपनियाँ प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा क्षेत्रों को बदलने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

- प्रैक्टो, 1mg और डोज़ी AI-आधारित डायग्नोस्टिक्स एवं टेलीमेडिसिन के साथ स्वास्थ्य सेवा में क्रांति ला रहे हैं तथा लाखों लोगों के सामने आने वाली सुलभता संबंधी चुनौतियों का समाधान कर रहे हैं।

- शिक्षा के मोर्चे पर, भारत का एडटेक बाज़ार वर्ष 2025 तक 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- विनियामक बाधाएँ और जटिल अनुपालन कार्यढाँचे: भारत का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र जटिल विनियामक वातावरण से प्रभावित है, जो प्रायः स्टार्टअप्स की गति और विस्तार में बाधा डालता है।

- सरकारी पहलों के बावजूद, अनुपालन की विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरना एक चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से उभरती प्रौद्योगिकियों में नए उद्यमों के लिये।

- वर्ष 2020 में, सख्त लाइसेंसिंग आवश्यकताओं और अनुमोदन में विलंब के कारण भारत व्यापार सुगमता सूचकांक/ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस इंडेक्स में 63वें स्थान पर रहा।

- ये विलंब नवाचार को हतोत्साहित करते हैं, विशेष रूप से AI और ब्लॉकचेन जैसे तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में, जहाँ दक्षता महत्त्वपूर्ण है।

- स्टार्टअप इंडिया पहल का उद्देश्य इसे सुव्यवस्थित करना है, लेकिन नियामक सुधारों की गति धीमी बनी हुई है।

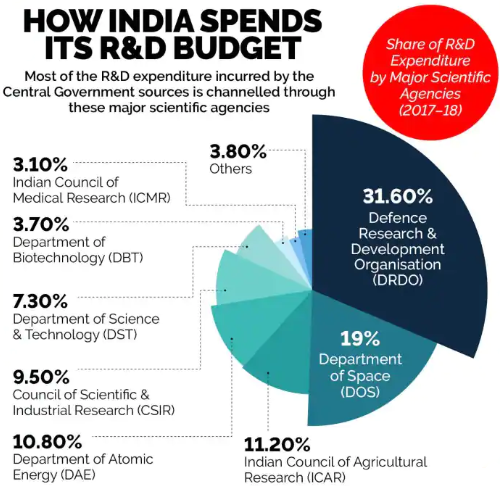

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास निवेश और गहन प्रौद्योगिकी फोकस का अभाव: भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय, सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (3.5%) और चीन (2.4%) जैसे वैश्विक अग्रणियों से बहुत पीछे है, जिससे तकनीकी सफलताओं के लिये इसकी क्षमता सीमित हो जाती है।

- यद्यपि सरकार ने वर्ष 2025 के केंद्रीय बजट में डीपटेक के लिये फंड ऑफ फंड्स जैसी पहल के साथ महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किये हैं, फिर भी निजी क्षेत्र की भागीदारी अपर्याप्त है।

- वर्ष 2023 में, भारत ने अनुसंधान एवं विकास के लिये 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किये, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बुनियादी अवसंरचना पर खर्च किया जाएगा।

- भारत में अनुसंधान एवं विकास निवेश में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 35% है, जबकि अमेरिका और चीन में अनुसंधान एवं विकास में निजी क्षेत्र का योगदान 75% है।

- प्रतिभा पलायन और कौशल असंतुलन: भारत में प्रतिभा पलायन की समस्या काफी गंभीर है, क्योंकि इसके कई प्रतिभाशाली लोग अनुसंधान के लिये बेहतर वित्त पोषण और बुनियादी अवसंरचना के कारण विदेशों में अवसर तलाश रहे हैं।

- केवल 8.25% भारतीय स्नातक अपनी शिक्षा के अनुरूप नौकरियाँ करते हैं।

- अनुमान बताते हैं कि केवल 51.25% युवा ही रोज़गार योग्य माने जाते हैं।

- अपर्याप्त बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण और व्यावसायीकरण: भारत को बौद्धिक संपदा के व्यावसायीकरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, वित्त वर्ष 2024 में 100,000 से अधिक पेटेंट प्रदान किये गए, फिर भी एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त है।

- IP उत्पादन और व्यावसायीकरण के बीच यह अंतर अपर्याप्त जागरूकता एवं कमज़ोर प्रवर्तन तंत्र से जुड़ा हुआ है।

- यद्यपि राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति का उद्देश्य बौद्धिक संपदा के व्यवसायीकरण को प्रोत्साहित करना है, लेकिन पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया में अब भी अत्यधिक समय लगता है, जिसमें प्रतीक्षा अवधि कभी-कभी 5 वर्षों तक पहुँच जाती है।

- प्रारंभिक चरण के नवाचार में वित्तपोषण का अंतर: हालाँकि भारत में उद्यम पूंजी परिदृश्य में वृद्धि हुई है, लेकिन प्रारंभिक और विकास के शुरुआती चरणों में स्टार्टअप्स के लिये वित्तपोषण का अंतर बना हुआ है।

- वर्ष 2023 में, भारत में वी.सी. फंडिंग में 67% की गिरावट आई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- डीपटेक, AI और क्वांटम कंप्यूटिंग में शुरुआती स्तर के स्टार्टअप्स को कथित जोखिमों के कारण वित्तपोषण प्राप्त करने में विशेष रूप से संघर्ष करना पड़ता है।

- हालाँकि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS) जैसी योजनाएँ प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराती हैं, लेकिन भारत के विविध और विस्तारित स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह वित्तपोषण अपर्याप्त है।

- वर्ष 2023 में, भारत में वी.सी. फंडिंग में 67% की गिरावट आई, जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों के सतर्क दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण के लिये बुनियादी अवसंरचना का अभाव: भारत का नवाचार बुनियादी अवसंरचना अभी भी अविकसित है, विशेष रूप से प्रोटोटाइपिंग और परीक्षण के क्षेत्र में।

- यद्यपि सरकार डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और IndiaAI मिशन जैसी पहलों में निवेश कर रही है, फिर भी भौतिक परीक्षण एवं प्रोटोटाइप सुविधाएँ दुर्लभ हैं, विशेषकर टियर-2 व टियर-3 शहरों में।

- इस महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना की कमी से उत्पाद विकास में बाधा आती है, उच्च तकनीक नवाचारों का व्यावसायीकरण धीमा हो जाता है और वैश्विक मंच पर भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम हो जाती है।

- यद्यपि सरकार डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI) और IndiaAI मिशन जैसी पहलों में निवेश कर रही है, फिर भी भौतिक परीक्षण एवं प्रोटोटाइप सुविधाएँ दुर्लभ हैं, विशेषकर टियर-2 व टियर-3 शहरों में।

- ज़मीनी स्तर पर नवाचारों के व्यावसायीकरण का अभाव: हालाँकि भारत ज़मीनी स्तर पर नवाचारों में उत्कृष्ट है, लेकिन इन समाधानों के बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण में एक महत्त्वपूर्ण अंतर है।

- कृषि प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में नवाचार प्रायः दृश्यता व बाज़ार पहुँच की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर ही रह जाते हैं।

- राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान (NIF) और अमेज़न इंडिया जैसे संगठनों के बीच सहयोग एक कदम आगे है, लेकिन व्यावसायीकरण एक बाधा बनी हुई है।

- व्यापक सामाजिक प्रभाव के लिये इन नवाचारों का लाभ उठाने के लिये सार्वजनिक-निजी सहयोग और बेहतर IP कार्यढाँचे आवश्यक हैं।

- कृषि प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और स्वास्थ्य सेवा में नवाचार प्रायः दृश्यता व बाज़ार पहुँच की कमी के कारण स्थानीय स्तर पर ही रह जाते हैं।

- विभिन्न क्षेत्रों में असंतुलित वृद्धि: भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में फूडटेक, फिनटेक और एडटेक जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, लेकिन विनिर्माण एवं अर्द्धचालक जैसे अन्य क्षेत्र पिछड़ गए हैं।

- भारत की चुनौती सभी क्षेत्रों में संतुलित नवाचार सृजित करने में है तथा यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल एवं पारंपरिक दोनों उद्योगों को समान ध्यान और वित्तपोषण मिले।

- भारत के वाणिज्य मंत्री ने भारतीय स्टार्टअप्स से आग्रह किया है कि वे अपना ध्यान खाद्य वितरण ऐप्स से हटाकर सेमीकंडक्टर और AI जैसे उच्च तकनीक वाले क्षेत्रों पर केंद्रित करें।

- भारत की चुनौती सभी क्षेत्रों में संतुलित नवाचार सृजित करने में है तथा यह सुनिश्चित करना है कि डिजिटल एवं पारंपरिक दोनों उद्योगों को समान ध्यान और वित्तपोषण मिले।

भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में सार्वजनिक-निजी संतुलन को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- सार्वजनिक-निजी नवाचार केंद्रों की स्थापना: भारत प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों जैसे AI, सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा में समर्पित सार्वजनिक-निजी नवाचार केंद्रों का निर्माण कर सकता है, जहाँ सरकार, शिक्षा एवं उद्योग मिलकर समाधान विकसित कर सकते हैं।

- इन केंद्रों को परीक्षण सुविधाओं, प्रोटोटाइप प्रयोगशालाओं और उद्यम निधि जैसे साझा संसाधनों की पेशकश करनी चाहिये ताकि नवाचार के प्रत्येक चरण में सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके।

- ऐसे केंद्र विचारों के व्यावसायीकरण में तेजी लाएंगे, अनुसंधान एवं विकास लागत को कम करेंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारियाँ निर्मित करेंगे, जिससे बाज़ार तक का मार्ग सुगम हो जाएगा।

- अनुसंधान एवं विकास में कॉर्पोरेट भागीदारी को प्रोत्साहित करना: गहन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिये, सरकार अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास तथा गहन प्रौद्योगिकी परियोजनाओं में निवेश करने वाली निजी कंपनियों के लिये लक्षित कर प्रोत्साहन की पेशकश कर सकती है।

- इन प्रोत्साहनों को पेटेंट, प्रोटोटाइप और उद्योग अनुप्रयोगों जैसे आकलन योग्य परिणामों से जोड़ा जाना चाहिये।

- इससे यह सुनिश्चित होगा कि कंपनियाँ अनुसंधान एवं विकास को न केवल एक व्यावसायिक व्यय के रूप में देखें, बल्कि एक रणनीतिक दीर्घकालिक निवेश के रूप में देखें, जो स्वास्थ्य सेवा, हरित ऊर्जा और डिजिटल प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ निजी हितों को संरेखित करता है।

- उद्योग-अकादमिक साझेदारी को मज़बूत करना: शैक्षणिक अनुसंधान और उद्योग की ज़रूरतों के बीच के अंतराल को पाटने के लिये एक ठोस प्रयास किया जाना चाहिये।

- सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों को निजी कंपनियों के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिये, उद्योग-विशिष्ट अनुसंधान एजेंडा विकसित करना चाहिये तथा छात्रों के लिये इंटर्नशिप और मेंटरशिप कार्यक्रम तैयार करना चाहिये।

- अकादमिक अनुसंधान को वास्तविक दुनिया की औद्योगिक आवश्यकताओं के साथ संरेखित करके, ये साझेदारियाँ यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तक AI, कृषि प्रौद्योगिकी एवं साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण चुनौतियों को हल करने के लिये तैयार हैं।

- ओपन इनोवेशन मॉडल को बढ़ावा देना: भारत को ओपन इनोवेशन मॉडल को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ सार्वजनिक और निजी हितधारक तकनीकी विकास की गति को तेज़ करने के लिये संसाधनों एवं बौद्धिक संपदा को साझा करते हैं।

- सरकार खुले-पहुँच वाले प्लेटफॉर्म बनाकर सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है, जहाँ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप और स्थापित कंपनियाँ प्रौद्योगिकियों, आँकड़ों एवं निष्कर्षों को साझा कर सकती हैं।

- यह सहयोगात्मक दृष्टिकोण स्वच्छ तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा और डेटा विज्ञान में तालमेल को खोल सकता है, जिससे नवाचार अधिक समावेशी एवं कुशल बन सकता है।

- सरकार खुले-पहुँच वाले प्लेटफॉर्म बनाकर सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती है, जहाँ नवप्रवर्तक, स्टार्टअप और स्थापित कंपनियाँ प्रौद्योगिकियों, आँकड़ों एवं निष्कर्षों को साझा कर सकती हैं।

- लचीली सार्वजनिक खरीद प्रणाली बनाना: सार्वजनिक और निजी प्रयासों को और अधिक एकीकृत करने के लिये, भारत स्टार्टअप्स एवं छोटे उद्यमों से नवीन प्रौद्योगिकियों की खरीद को प्राथमिकता देने के लिये अपनी सार्वजनिक खरीद नीतियों में सुधार कर सकता है।

- परिणाम-आधारित निविदाओं और चरणबद्ध भुगतान संरचनाओं को लागू करके, सरकार स्टार्टअप्स के लिये प्रवेश बाधाओं को कम कर सकती है, साथ ही उन्हें अपने उत्पादों को सार्वजनिक ज़रूरतों के अनुरूप ढालने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।

- इससे उभरती प्रौद्योगिकियों के लिये बाज़ार उपलब्ध होगा, विशेष रूप से स्मार्ट शहरों, स्वास्थ्य देखभाल नवाचारों एवं संधारणीय बुनियादी अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में।

- उद्योग परिषदों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को सुगम बनाना: क्षेत्र-विशिष्ट उद्योग परिषदों की स्थापना, जो सरकारी निकायों, निजी उद्यमों और शिक्षा जगत को एक साथ लाएगी, उभरते क्षेत्रों में निरंतर संवाद एवं सहयोग सुनिश्चित कर सकती है।

- ये परिषदें सार्वजनिक नीति को आकार देने, वित्त पोषण अंतराल की पहचान करने तथा सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नवाचार क्षेत्रों में संसाधनों को निर्देशित करने के लिये सलाहकार निकायों के रूप में कार्य कर सकती हैं।

- उदाहरण के लिये, क्लीनटेक काउंसिल निजी क्षेत्र के भागीदारों और सार्वजनिक नियामकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों एवं ऊर्जा दक्षता में नवाचारों को बढ़ावा दे सकती है।

- सरकार समर्थित निजी एंजेल फंड को प्रोत्साहित करना: सरकार निजी निवेशकों के साथ साझेदारी करके एंजेल फंड बना सकती है जो प्रारंभिक चरण के नवाचार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- ये फंड उच्च जोखिम, उच्च लाभ वाली प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से डीप-टेक और फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों पर काम करने वाले स्टार्टअप्स को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

- सरकार समर्थित फंड प्रारंभिक चरण के निवेशों में अधिक विश्वसनीयता लाएंगे, जिससे निजी निवेशकों के लिये जोखिम कम हो जाएगा।

- सहयोगात्मक प्रतिभा विकास कार्यक्रम: नवप्रवर्तन के लिये एक मज़बूत कार्यबल महत्त्वपूर्ण है, और सार्वजनिक-निजी भागीदारी कौशल विकास एवं प्रतिभा संवर्द्धन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

- सरकारें निगमों के साथ साझेदारी करके कौशल उन्नयन कार्यक्रम शुरू कर सकती हैं जो ब्लॉकचेन, डेटा विज्ञान और मशीन लर्निंग जैसी नवीनतम तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

- इसमें संयुक्त रूप से वित्तपोषित फेलोशिप, इंटर्नशिप और सर्टिफिकेट कार्यक्रम शामिल हो सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि प्रतिभा समूह उद्योग की ज़रूरतों के अनुरूप हो, साथ ही आजीवन अधिगम की संस्कृति को भी बढ़ावा मिले।

- क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर बनाना: भारत नॉन-मेट्रो क्षेत्रों में क्षेत्रीय नवाचार क्लस्टर विकसित करके सार्वजनिक-निजी तालमेल को और बढ़ा सकता है।

- ये क्लस्टर क्षेत्रीय उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये स्थानीय सरकारी सहायता को निजी क्षेत्र के संसाधनों के साथ एकीकृत कर सकते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण कृषि-तकनीक एवं सामाजिक उद्यमों जैसे कम सेवा वाले क्षेत्रों में।

- नवाचार को विकेंद्रीकृत करके तथा वित्तपोषण, मार्गदर्शन और बुनियादी अवसंरचना जैसे संसाधन उपलब्ध कराकर, ये क्लस्टर स्थानीय समाधानों को बढ़ावा दे सकते हैं, जिनका राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर विस्तार हो सकता है।

निष्कर्ष:

विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति- 2020 की परिकल्पित के अनुसार भारत को अपनी नवाचार प्रणाली की पूरी क्षमता को साकार करने के लिये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच मज़बूत सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यदि इन प्रयासों को SDG9 (उद्योग, नवाचार एवं बुनियादी सुविधाएँ) के साथ जोड़ा जाये, तो देश समावेशी और सतत् विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। इस प्रकार की साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य देखभाल और प्रौद्योगिकी जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में तेज़ प्रगति को संभव बनायेगी, जिससे भारत न केवल वैश्विक नवाचार का अग्रणी बन सकेगा, बल्कि दीर्घकालिक एवं समान विकास भी सुनिश्चित कर सकेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख प्रगति और चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये तथा सतत् विकास के लिये सार्वजनिक-निजी सहयोग को मज़बूत करने के उपायों का भी सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. जोखिम पूँजी से क्या तात्पर्य है? (2014) (a) उद्योगों को उपलब्ध कराई गई अल्पकालीन पूँजी उत्तर: (b) |