सतत् कृषि के लिये कदन्न (मिलेट्स) | 10 May 2025

यह एडिटोरियल 05/05/2025 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में प्रकाशित "The paddy pivot: Rethinking subsidies to drive sustainable farming" पर आधारित है। लेख में वर्तमान सरकारी व्यय को पुनर्निर्देशित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, ताकि गहन धान उत्पादन से हटकर कदन्न जैसी अधिक सतत् फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

प्रिलिम्स के लिये:भारत में धान की खेती, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन, कदन्न उत्पादन से संबंधित सरकारी योजनाएँ, FCI, खाद्य उत्पादन, सरकारी सब्सिडी और MSP मेन्स के लिये:कृषि सुधार, धान उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव। |

भारत की धान की खेती, जिसने लंबे समय से लाखों लोगों की आजीविका का सहारा दिया है, अब देश की पर्यावरणीय और आर्थिक स्थिरता के लिये एक बाधा के रूप में देखी जा रही है। वर्ष 2023-24 तक, धान खाद्यान्न उत्पादन के तहत कुल क्षेत्रफल का 36% हिस्सा है, जो लगभग 47.82 मिलियन हेक्टेयर है। यह कृषि उच्च पर्यावरणीय लागत पर होती है, जिसमें मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जन में योगदान तथा जल संकट को बढ़ावा देना शामिल है।

इसके अलावा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में धान की खेती का लंबा इतिहास होने के बावजूद अब कृषि विकास दर में गिरावट देखी जा रही है। इसने कदन्न उत्पादन जैसे सतत् कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर बहस शुरू कर दी है।

सतत् कृषि क्या है?

- सतत् कृषि: सतत् कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि पद्धतियों से है, जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किये बिना वर्तमान खाद्य और वस्त्र आवश्यकताओं को पूरा करती हैं।

- उद्देश्य: इन पद्धतियों का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, आर्थिक लाभप्रदता और सामाजिक समानता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।

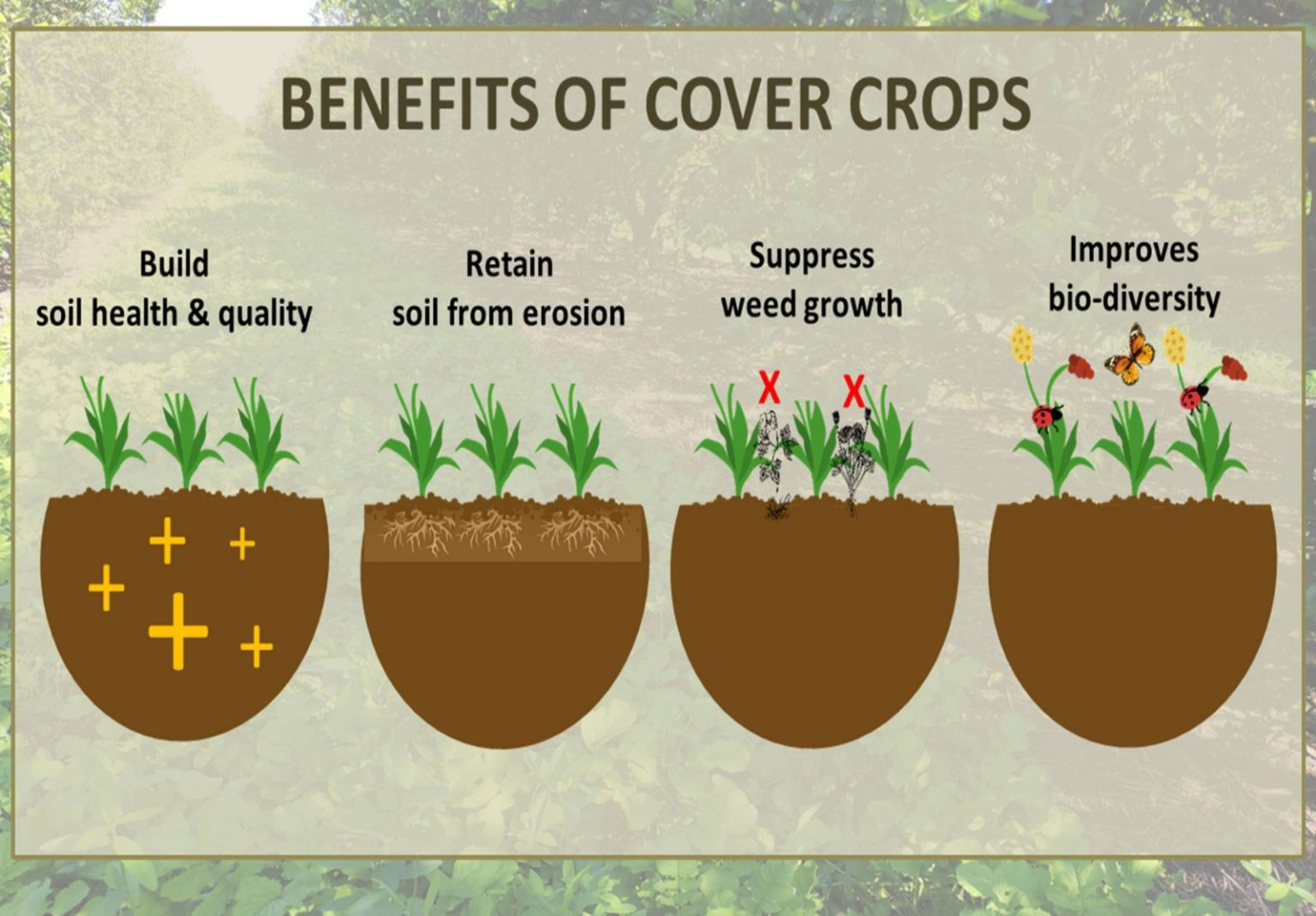

- सतत् कृषि गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने, जैव विविधता और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव को कम करने पर केंद्रित है।

- मुख्य विशेषताएँ:

- जल संरक्षण: ड्रिप सिंचाई, वर्षा जल संचयन और जल-कुशल फसल प्रबंधन जैसी कुशल सिंचाई तकनीकों को अपनाकर पानी की बर्बादी को कम करना।

- मृदा स्वास्थ्य: फसल चक्र (क्रॉप रोटेशन), एग्रोफॉरेस्ट्री, कम जुताई (रिड्यूस्ड टिलेज) और जैविक उर्वरकों का उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता और संरचना को बनाए रखना।

- जैविक खेती: कृत्रिम कीटनाशकों और उर्वरकों से बचना, स्वस्थ मिट्टी और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिये जैविक विकल्पों पर निर्भर रहना।

- एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM): जैविक, सांस्कृतिक और यांत्रिक नियंत्रण विधियों को मिलाकर कीटों का प्रबंधन करना तथा रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता कम करना।

- जलवायु-सहनशील फसलें (Climate-Resilient Crops): सूखा, बाढ़, कीटों और बीमारियों के प्रति अधिक प्रतिरोधी फसलें उगाना, जिससे किसान जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो सकें।

- पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिये पेड़ लगाना जलवायु परिवर्तन को कम करने में सहायक होगा।

- धान की खेती जैसी उच्च मीथेन उत्सर्जन वाली पद्धतियों को कम करना और कम-कार्बन कृषि तकनीकों को अपनाना।

कदन्न उत्पादन के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- बढ़ी हुई खाद्य सुरक्षा: कदन्न अत्यधिक पौष्टिक, प्रोटीन, फाइबर और आवश्यक खनिजों से भरपूर होता है, जो एक स्वस्थ विकल्प प्रदान करता है साथ ही मधुमेह के प्रबंधन में सहायता और बेहतर पाचन एवं हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है।

- पर्यावरणीय स्थिरता: कदन्न सूखा-सहिष्णु है, इसे कम-से-कम पानी, उर्वरक और कीटनाशकों की आवश्यकता होती है, जिससे यह शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में खेती के लिए आदर्श है। इससे पानी का संरक्षण और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद मिलती है।

- किसानों के लिये आर्थिक व्यवहार्यता: बाजरे की उत्पादन लागत कम होती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ मिलता है। वे विविधीकरण भी प्रदान करते हैं, जिससे एकल फसल से जुड़े आर्थिक जोखिम कम हो जाते हैं।

- ग्रामीण आजीविका सहायता: बाजरे की खेती ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर शुष्क भूमि क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर प्रदान करती है तथा खाद्य उत्पादन एवं पशु चारे के माध्यम से आय में सुधार कर सकती है।

- वैश्विक बाज़ार विस्तार: भारत कदन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, जिसके बाद नाइज़र और चीन का स्थान आता है। वर्ष 2020 में वैश्विक कदन्न उत्पादन 28 मिलियन मीट्रिक टन रहा, जिसकी प्रमुख खपत अफ्रीका और एशिया में है।

- सतत् विकास लक्ष्यों के लिये समर्थन: कदन्न उत्पादन को बढ़ावा देना जीरो हंगर, जलवायु कार्रवाई और स्वच्छ जल जैसे वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखित है, जो सतत् कृषि और जलवायु अनुकूलता में योगदान प्रदान करता है।

भारत में धान की खेती के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- आर्थिक कारक: धान की खेती की पर्यावरणीय और संसाधन-गहन प्रकृति के बावजूद, यह किसानों के लिये आर्थिक रूप से लाभदायक बनी हुई है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2023-24 के आँकड़ों के अनुसार पंजाब जैसे राज्यों में धान की खेती से सकल लाभ उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

- दूसरी ओर, मोटे अनाज (जैसे, कदन्न और ज्वार) कम पानी और उर्वरक की आवश्यकता के कारण पर्यावरण की दृष्टि से अधिक अनुकूल हैं, लेकिन वे धान जितने लाभदायक नहीं हैं।

- सरकार द्वारा धान उत्पादन के लिये दी जाने वाली पर्याप्त सब्सिडी, जिसमें सिंचाई और उर्वरक के लिये ईंधन और बिजली सब्सिडी भी शामिल है, इसे किसानों के लिये आर्थिक रूप से आकर्षक विकल्प बनाती है।

- किसानों में बदलाव के प्रति प्रतिरोध: किसान फसल बदलने के मामले में स्वाभाविक रूप से जोखिम से बचते हैं। कृषि मौसम की स्थिति, उत्पादन में उतार-चढ़ाव और बाज़ार मूल्यों पर अत्यधिक निर्भर होने के कारण, यहाँ एक महत्त्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक बाधा उत्पन्न होती है।

- किसानों को यह विश्वास नहीं होता कि पर्यावरणीय लाभ के बावजूद कदन्न जैसी फसलों में बदलाव से उन्हें समान या अधिक मुनाफा होगा, खासकर जब कदन्न की कीमतों में प्रति वर्ष काफी भिन्नता होती है।

- वर्तमान कृषि परिस्थितियों में कदन्न, धान की तुलना में प्रति हेक्टेयर कम उपज प्रदान कर सकता है, हालाँकि यह अधिक अनुकूल और संसाधन-कुशल है।

- बुनियादी ढाँचा और जानकारी का अभाव: कदन्न प्रसंस्करण और विपणन के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी (विशेष रूप से धान की तुलना में) है।

- धान के लिये आपूर्ति शृंखला और प्रसंस्करण बुनियादी ढाँचा तो स्थापित है, लेकिन बाजरे को अभी भी भंडारण, परिवहन और बाजार तक पहुँच से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे बाजरे की व्यावसायिक व्यवहार्यता बाधित होती है।

- पंजाब और हरियाणा जैसे पारंपरिक चावल उगाने वाले राज्यों में कई किसानों के पास कदन्न उगाने की तकनीकी जानकारी का अभाव है। इस ज्ञान की कमी को सरकारी पहलों और कृषि विस्तार सेवाओं के माध्यम से दूर करने की आवश्यकता है।

- सांस्कृतिक और सामाजिक कारक: पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में खेती सांस्कृतिक और पारंपरिक पद्धतियों में गहराई से अंतर्निहित है, जहाँ धान की खेती पीढ़ियों से चली आ रही है।

- फसल बदलने का विचार न केवल एक आर्थिक निर्णय है, बल्कि एक सांस्कृतिक निर्णय भी है।

- इस सामाजिक जड़ता पर काबू पाने के लिए बाजरे की खेती के लाभों के बारे में किसानों की मानसिकता बदलने के लिए ठोस प्रयास की आवश्यकता है।

- नीतिगत कमियाँ और विनियामक बाधाएँ: हालांकि सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष (2023) जैसे अभियानों के माध्यम से कदन्न के प्रति जागरूकता बढ़ाई है, लेकिन बड़े पैमाने पर कदन्न खेती को प्रोत्साहित करने वाली नीतिगत संरचना में अभी कमियाँ हैं।

- धान और गेहूँ जैसी मुख्य फसलों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ही मुख्य ध्यान दिया गया है, जबकि कदन्न को सरकारी खरीद, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और सब्सिडी के मामले में अक्सर अनदेखा किया जाता रहा है।

सतत् कृषि पद्धतियों से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

सतत् कृषि को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- धान उत्पादन को संसाधन-प्रचुर क्षेत्रों में स्थानांतरित करना: छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में भूमि और जल संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं, जो उन्हें धान उत्पादन बढ़ाने के लिये आदर्श बनाते हैं।

- दूसरी ओर, पंजाब और हरियाणा, जो राष्ट्रीय खाद्यान्न भंडार में केवल 8.8% और 3.8 % का योगदान प्रदान करते हैं, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डाले बिना धान उत्पादन को कम कर सकते हैं।

- सतत् पद्धतियों के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना: किसानों को पर्यावरण की दृष्टि से लाभकारी पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन महत्त्वपूर्ण हैं।

- वर्तमान प्रोत्साहन तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक कल्याण और खाद्य सुरक्षा को बनाए रखते हुए धान किसानों को पर्याप्त समर्थन मिले।

- अध्ययनों से पता चलता है कि प्रोत्साहन राशि को दोगुना करके 35,000 रुपए प्रति हेक्टेयर करने से, जिसे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा, कदन्न जैसी सतत् फसलों की ओर रुख अधिक आकर्षक हो जाएगा।

- सरकारी व्यय का पुनर्नियोजन: सरकार धान उत्पादन और खरीद पर महत्त्वपूर्ण व्यय करती है।

- वर्ष 2023-24 में, पंजाब और हरियाणा ने धान सब्सिडी पर क्रमशः ₹1,55,004 और ₹83,836 प्रति हेक्टेयर खर्च किये, जो किसानों द्वारा अर्जित सकल लाभ का लगभग तीन गुना अधिक है।

- इस व्यय को कदन्न उत्पादन की ओर पुनर्निर्देशित करने से सरकार पर राजकोषीय बोझ कम हो सकता है, जिससे अधिक संसाधन-कुशल फसलों की ओर रुख को बढ़ावा मिलेगा।

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से निधि स्थापित करना: DBT प्रणाली उन किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रदान कर सकती है, जो धान की खेती नही करते हैं तथा उन्हें कदन्न जैसी सतत् फसलों की खेती करने या भूमि को खाली छोड़ने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है।

- सरकारें संयुक्त रूप से धान किसानों के सकल लाभ के बराबर या उससे अधिक नकद प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, जो 53,479 रुपये प्रति हेक्टेयर है।

- राजकोषीय बचत और पुनर्निवेश: धान सब्सिडी और खरीद पर सरकारी व्यय को आधा करके, सरकार अगले दशक में पंजाब और हरियाणा में ₹6 लाख करोड़ से अधिक की बचत कर सकती है।

- इन बचतों को बाजरे के लिये मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने, बाजरे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण और पर्यावरण कायाकल्प में पुनर्निवेश किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

भारतीय कृषि को स्थिरता की दिशा में अपनी पद्धतियों पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है तथा गहन धान उत्पादन से हटकर कदन्न उत्पादन की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) जैसी पहलों के माध्यम से किसानों को नकद प्रोत्साहन प्रदान करके इसे संभव बनाया जा सकता है और इस तरह के प्रोत्साहन न केवल किसानों को नई प्रथाओं को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि वे अधिक कृषि स्थिरता को भी बढ़ावा देंगे।

|

दृष्टि मेन्स अभ्यास प्रश्न प्रश्न: प्रश्न: अत्यधिक जल खपत और पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, धान भारत की फसल प्रणालियों में प्रमुख स्थान बनाए हुए है। इस प्रवृत्ति के कारणों की विवेचना करते हुए खाद्य एवं पारिस्थितिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सतत् विकल्प सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:

|