वैश्विक स्वास्थ्य नेतृत्व में भारत की युक्ति | 02 May 2025

यह एडिटोरियल 22/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Landmark agreement: On the draft WHO Pandemic Agreement” पर आधारित है। इस लेख में अंतिम रूप से तैयार WHO महामारी संधि को सामने लाया गया है, जो रोगजनकों की उचित जानकारी व सैंपल साझाकरण और उपचारों तक पहुँच सुनिश्चित करता है।

प्रीलिम्स के लिये:WHO महामारी संधि, गैर-संचारी रोग, रोगाणुरोधी प्रतिरोध, जलवायु परिवर्तन, मंकी पॉक्स, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2005, गैर-संचारी रोग, CoWIN, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन मेन्स के लिये:विश्व के समक्ष प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ, वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला वर्तमान संस्थागत कार्यढाँचा। |

हाल ही में WHO महामारी संधि के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाना वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में एक महत्त्वपूर्ण क्षण है। हालाँकि यह शुरूआती कल्पना से अधिक सीमित है, लेकिन यह समझौता महत्त्वपूर्ण रोगजनकों की जानकारी व सैंपल साझाकरण और लाभ प्रणाली स्थापित करता है जो विकासशील देशों को उनके साझा सैंपल से प्राप्त उपचारों तक पहुँच की गारंटी देता है। भारत, अपने मज़बूत दवा उद्योग, ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में कूटनीतिक प्रभाव और स्वास्थ्य संकटों से निपटने के अनुभव के साथ, इस संधि को लागू करने एवं अधिक न्यायसंगत वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आयाम देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिये विशिष्ट है।

विश्व के समक्ष प्रमुख स्वास्थ्य चुनौतियाँ क्या हैं?

- टीकों और चिकित्सा प्रति-उपायों तक असमान पहुँच: टीकों, निदान और उपचारों का असमान वितरण (विशेष रूप से विकसित एवं विकासशील देशों के बीच) एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दा बना हुआ है।

- वैश्विक प्रयासों के बावजूद, कई निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों (LMIC) को अभी भी आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक पहुँच में विलंब का सामना करना पड़ रहा है।

- कोविड-19 महामारी के दौरान, 80% से अधिक टीके उच्च आय वाले देशों (वर्ष 2021) में लगाए गए, जबकि LMIC को पहुँच के लिये संघर्ष करना पड़ा।

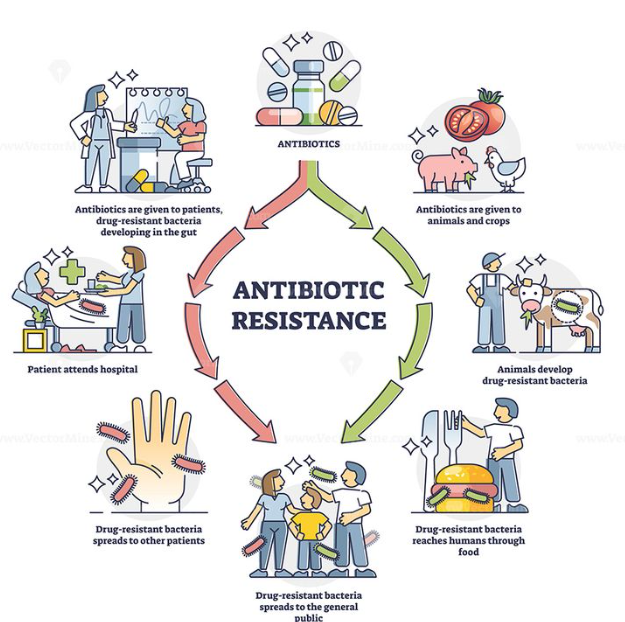

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध का बढ़ता खतरा: रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) तेज़ी से सबसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में से एक बनता जा रहा है, जो एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग एवं दुरुपयोग से और अधिक बढ़ गया है।

- AMR के कारण ‘सुपरबग्स’ का विकास होता है, जिनका मानक एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार नहीं किया जा सकता, जिससे वैश्विक स्तर पर चिकित्सा उपचार की प्रभावशीलता को खतरा उत्पन्न हो जाता है।

- वर्ष 2030 तक, रोगाणुरोधी प्रतिरोध 24 मिलियन लोगों को अतिनिर्धनता के गर्त में ला सकता है। वर्तमान में, प्रत्येक वर्ष कम से कम 700,000 लोग दवा प्रतिरोधी बीमारियों के कारण मरते हैं

- गैर-संचारी रोग और जीवनशैली-संबंधी स्वास्थ्य जोखिम: हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे गैर-संचारी रोग (NCD) वैश्विक स्तर पर बढ़ रहे हैं, जो खराब आहार शैली, शारीरिक गतिविधि की कमी व तंबाकू के उपयोग जैसे जीवनशैली कारकों के कारण बढ़ रहे हैं।

- ये रोग वैश्विक स्वास्थ्य प्रणालियों पर भारी बोझ डालते हैं (विशेष रूप से निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में) जहाँ रोकथाम और उपचार के लिये पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी अवसंरचना का अभाव है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, NCD के कारण प्रतिवर्ष वैश्विक स्तर पर 71% मौतें होती हैं, तथा इनमें से अधिकांश मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं।

- कोविड-19 महामारी ने NCD को और बढ़ा दिया है, क्योंकि जीवनशैली में व्यवधान के कारण वैश्विक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ एवं अस्वास्थ्यकर आदतें बढ़ गई हैं।

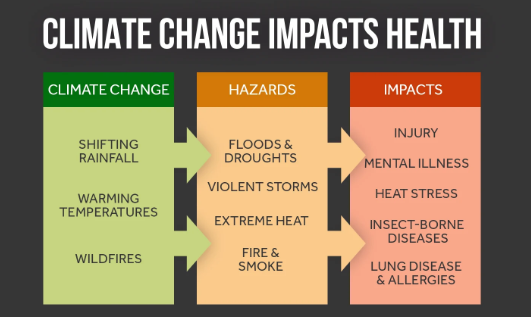

- जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर इसका प्रभाव: जलवायु परिवर्तन को एक प्रमुख वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में पहचाना जा रहा है, जिसमें बढ़ते तापमान, चरम मौसमी घटनाएँ और पर्यावरणीय गिरावट मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है।

- प्रत्यक्ष प्रभावों में प्रदूषण के कारण होने वाली श्वसन संबंधी बीमारियाँ और गर्मी से संबंधित बीमारियाँ शामिल हैं, जबकि अप्रत्यक्ष प्रभावों में खाद्य असुरक्षा, जल की कमी एवं संक्रामक रोगों का प्रसार शामिल है।

- शोध से पता चलता है कि 3.6 अरब लोग पहले से ही जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों में रह रहे हैं।

- वर्ष 2030 और 2050 के दौरान जलवायु परिवर्तन के कारण प्रति वर्ष लगभग 250,000 अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है, जिनमें से अधिकतर मौतें केवल कुपोषण, मलेरिया, डायरिया व तापजन्य तनाव के कारण होंगी।

- मानसिक स्वास्थ्य संकट: कोविड-19 महामारी के सामाजिक व आर्थिक प्रभावों से मानसिक स्वास्थ्य संकट और भी बढ़ गया है।

- अवसाद और चिंता सहित मानसिक स्वास्थ्य विकारों में वैश्विक वृद्धि ने विश्व भर में स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर दबाव डाला है, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के एक भाग के रूप में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हुई है।

- उदाहरण के लिये, WHO ने कोविड-19 महामारी के पहले वर्ष के दौरान विश्व भर में चिंता और अवसाद में 25% की वृद्धि की सूचना दी।

- भारत में, राष्ट्रीय अध्ययनों से पता चलता है कि भारत की 15% वयस्क आबादी मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव करती है, जिसके लिये उचित उपचार की आवश्यकता होती है। ग्रामीण (6.9%) की तुलना में शहरी क्षेत्रों में यह प्रचलन अधिक (13.5%) है।

- स्वास्थ्य कार्यबल की कमी और प्रवास: प्रशिक्षित स्वास्थ्य पेशेवरों की कमी विश्व के कई हिस्सों में एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से ग्रामीण और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में।

- निम्न आय वाले देशों से उच्च आय वाले देशों में स्वास्थ्य सेवा कर्मियों का प्रवास इस मुद्दे को और गंभीर बनाता है, जिससे बेहतर कार्यबल प्रशिक्षण, प्रतिधारण रणनीतियों एवं स्वास्थ्य सेवा श्रम नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

- एक हालिया शोध में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2020 में वैश्विक कार्यबल स्टॉक 29.1 मिलियन नर्स, 12.7 मिलियन मेडिकल डॉक्टर, 3.7 मिलियन फार्मासिस्ट थे।

- संक्रामक रोगों और उभरते रोगाणुओं का उदय: उभरते संक्रामक रोग, जैसे कि हाल ही में मंकी पॉक्स का प्रकोप और इबोला व ज़ीका जैसी बीमारियों का निरंतर खतरा, वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली की कमज़ोरी को रेखांकित करते हैं।

- इन रोगों के प्रसार को रोकने के लिये तैयारी, त्वरित प्रतिक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं, जिनके वैश्विक परिणाम हो सकते हैं।

- उदाहरण के लिये, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2022 में मंकीपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया है।

- इसी प्रकार, वर्ष 2021 में पश्चिम अफ्रीका में इबोला के फिर से उभरने से सुदृढ़ वैश्विक निगरानी और रोकथाम प्रणालियों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला वर्तमान संस्थागत कार्यढाँचा क्या है?

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) कार्यढाँचा: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन की आधारशिला है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीतियों का मार्गदर्शन करता है और स्वास्थ्य प्रतिक्रियाओं के समन्वय में नेतृत्व प्रदान करता है।

- WHO के प्रमुख कार्यों में अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक निर्धारित करना, देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन की देखरेख करना शामिल है।

- वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा एजेंडा (GHSA): GHSA एक वैश्विक पहल है (भारत इसका सदस्य है) जिसका उद्देश्य संक्रामक रोगों के खतरों को रोकने, उनका पता लगाने और उनसे निपटने के लिये देशों की क्षमताओं को प्रबल करना है।

- इस एजेंडा में महामारी से बचाव के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों, निगरानी और आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

- अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) 2005: विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शासित अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम (IHR) एक कानूनी रूप से बाध्यकारी कार्यढाँचा है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिये वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया को त्वरित एवं समन्वित बनाना है।

- IHR संक्रामक रोगों के प्रकोप के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति देशों की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिये मानक निर्धारित करता है।

- AIDS, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये वैश्विक कोष: वैश्विक कोष एक वैश्विक वित्तपोषण पहल है जिसे तीन प्रमुख संक्रामक रोगों: AIDS, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- यह कोष स्वास्थ्य प्रणालियों को मज़बूत करने, रोग की रोकथाम को बढ़ावा देने और उपचार कार्यक्रमों को समर्थन देने के लिये देशों के साथ साझेदारी करता है।

- GAVI - वैक्सीन एलायंस: GAVI या वैक्सीन और टीकाकरण के लिये वैश्विक गठबंधन, एक सार्वजनिक-निजी साझेदारी है जिसका उद्देश्य निम्न आय वाले देशों में टीकाकरण की पहुँच बढ़ाना है।

- इसका मिशन सबसे कमज़ोर आबादी को जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराना है, जिससे विश्व भर में टीकों की पहुँच में असमानता कम हो सके।

- GAVI सरकारों, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), यूनिसेफ, विश्व बैंक और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर टीकाकरण दरों में सुधार लाने के लिये काम करता है, विशेष रूप से कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।

वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आयाम देने और इसे आगे बढ़ाने में भारत क्या भूमिका निभा सकता है?

- महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया में नेतृत्व: भारत महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र को सुदृढ़ करके वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन का नेतृत्व करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

- चूँकि कोविड-19 विश्वमारी ने वैश्विक समन्वय में अंतराल को उजागर किया है, इसलिये G20 और SCO में अपने नेतृत्व के माध्यम से एक मज़बूत और समन्वित प्रतिक्रिया के लिये भारत अ प्रतिनिधित्व, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य रणनीतियों को आयाम देने में एक प्रमुख अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करती है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन और वैश्विक स्वास्थ्य कूटनीति को सुदृढ़ करना: भारत एक अधिक समावेशी और सुधारित विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये एक प्रमुख समर्थक के रूप में उभरा है, जो एक चुस्त, उत्तरदायी स्वास्थ्य प्रशासन कार्यढाँचे की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन की महामारी संधि के प्रति देश का समर्थन तथा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य नियमों में सुधार के लिये उसके प्रयास, बहुपक्षीय, सहयोगात्मक दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं।

- कोविड-19 के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिये भारत के नौ सूत्री सुधार प्रस्ताव में वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन प्रक्रियाओं को बढ़ाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया।

- दवाओं और टीकों तक समान पहुँच को बढ़ावा देना: भारत की औषधीय क्षमता इसे किफायती दवाओं तक वैश्विक पहुँच सुनिश्चित करने में एक महत्त्वपूर्ण आधारशिला के रूप में स्थापित करती है।

- अपने सुदृढ़ जेनेरिक क्षेत्र का लाभ उठाकर, भारत ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के दौरान, टीकों सहित जीवन रक्षक दवाओं की वैश्विक आपूर्ति को सुविधाजनक बनाया है।

- भारत वैश्विक वैक्सीन उत्पादन का 60 प्रतिशत हिस्सा रखता है, जिससे यह विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक बन गया है।

- सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का उत्पादन, निम्न और मध्यम आय वाले देशों (विशेषकर अफ्रीका और एशिया में) टीकों को उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण था।

- वैश्विक स्वास्थ्य में पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा का एकीकरण: भारत स्वास्थ्य नीति के लिये एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए पारंपरिक एवं आधुनिक चिकित्सा के बीच के अंतराल को समाप्त कर सकता है।

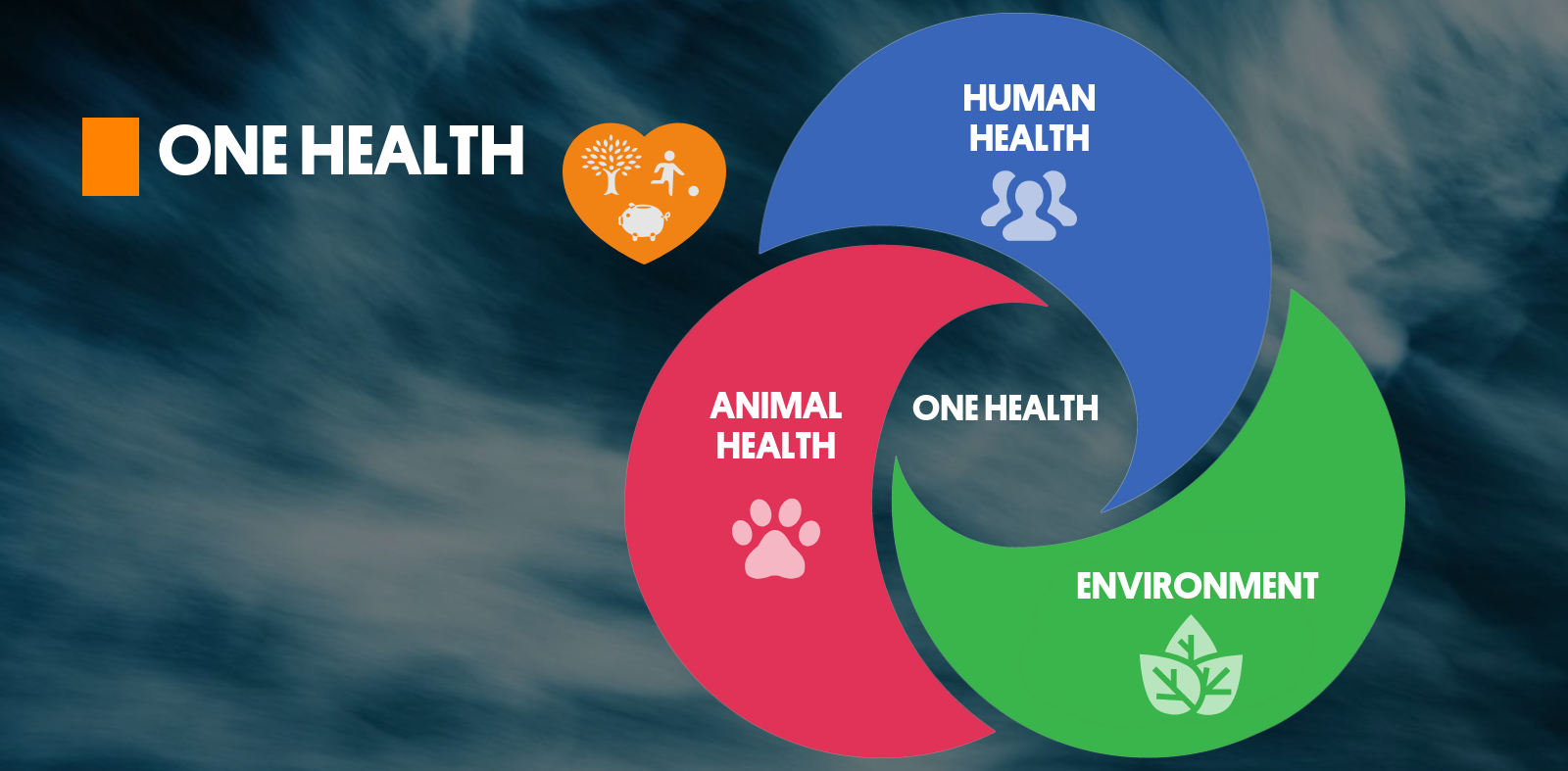

- आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक प्रथाओं की अपनी समृद्ध विरासत के साथ, भारत ने मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए ‘एक स्वास्थ्य (One Health)’ की अवधारणा को बढ़ावा दिया है।

- यह एकीकरण गैर-संचारी रोगों (NCD) और उभरते स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने में विशेष रूप से प्रासंगिक है।

- फाइलेरिया जैसी बीमारियों के पारंपरिक उपचार के साथ-साथ आयुष दिशानिर्देश वैश्विक स्वास्थ्य प्रथाओं में भारत के योगदान को रेखांकित करते हैं।

- आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक प्रथाओं की अपनी समृद्ध विरासत के साथ, भारत ने मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को मान्यता देते हुए ‘एक स्वास्थ्य (One Health)’ की अवधारणा को बढ़ावा दिया है।

- डिजिटल स्वास्थ्य और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी को सुविधाजनक बनाना: डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी अवसंरचना में भारत की प्रगति, विशेष रूप से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जैसी पहलों के माध्यम से, वैश्विक स्वास्थ्य नवाचार के लिये एक रूपरेखा प्रदान करती है।

- वैश्विक स्तर पर अपने ई-स्वास्थ्य समाधानों को साझा करके, भारत अन्य देशों को उनकी स्वास्थ्य सूचना विनिमय और टेलीमेडिसिन क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।

- सार्वजनिक नीति में डिजिटल स्वास्थ्य का एकीकरण भारत को तकनीक-सक्षम स्वास्थ्य प्रशासन में अग्रणी बनाता है।

- भारत ने CoWIN को विश्व के समक्ष एक ‘डिजिटल पब्लिक गुड’ के रूप में पेश किया और कहा कि वह अपनी डिजिटल स्वास्थ्य विशेषज्ञता को साझा करने के लिये प्रतिबद्ध है।

- वैश्विक स्तर पर अपने ई-स्वास्थ्य समाधानों को साझा करके, भारत अन्य देशों को उनकी स्वास्थ्य सूचना विनिमय और टेलीमेडिसिन क्षमताओं को बेहतर बनाने में सहायता कर सकता है।

- ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सहयोग का विस्तार: ग्लोबल साउथ में भारत की भूमिका, दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देकर वैश्विक स्वास्थ्य नीति को आयाम देने की इसकी क्षमता को बढ़ाती है।

- भारत मज़बूत कूटनीतिक संबंधों को बढ़ावा देता है और स्वयं को समतामूलक स्वास्थ्य समाधानों के समर्थक के रूप में स्थापित करता है।

- भारत की वैक्सीन मैत्री पहल ने दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी देशों को लाखों वैक्सीन खुराकें उपलब्ध कराईं, जिससे इन क्षेत्रों में भारत का प्रभाव मज़बूत हुआ।

निष्कर्ष:

असमानता, AMR और कार्यबल अंतराल जैसी लगातार चुनौतियों के बावजूद, विश्व में स्वास्थ्य शासन को नया रूप देने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। भारत अपनी फार्मा शक्ति (औषधि शक्ति), पारंपरिक ज्ञान (आयुर्वेद ) और डिजिटल नवाचार के साथ एक समावेशी, समुत्थानशील एवं न्यायपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के निर्माण में विश्व मित्र के रूप में उभर सकता है। जैसे-जैसे विश्व में स्वास्थ्य शासन की पुनः कल्पना की जाती है, भारत की भूमिका रणनीतिक और दयालु दोनों होनी चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. उभरती वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों और हाल ही में हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन महामारी संधि की पृष्ठभूमि में, वैश्विक स्वास्थ्य शासन को आयाम देने में भारत की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन-से 'राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन)' के उद्देश्य हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. "एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा, प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्व शर्त है।" विश्लेषण कीजिये। (2021) प्रश्न 2. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय सामुदायिक स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये। (2018) |