भारत में सुदृढ़ R&D इकोसिस्टम | 27 Nov 2025

यह एडिटोरियल 27/11/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकशित “Bringing back Indian-origin faculty will need changes in policy, culture” पर आधारित है। इस आर्टिकल में एक नई भारतीय सरकारी योजना पर चर्चा की गई है जिसका उद्देश्य विदेशों में कार्यरत (विशेषकर STEM क्षेत्रों में) प्रतिष्ठित भारतीय-मूल के संकाय सदस्यों तथा शोधकर्त्ताओं को आकर्षित करना है। इसके तहत उदार प्रारंभिक अनुदानों तथा संस्थागत सहयोग की व्यवस्था की गयी है ताकि एक अनुकूल तथा स्वायत्त अनुसंधान-पर्यावरण निर्मित किया जा सके। साथ ही लेख इस बात पर बल देता है कि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास) को प्रभावी रूप से रोकने तथा भारत की रिसर्च इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिये केवल वित्तीय प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि व्यापक नीतिगत एवं सांस्कृतिक सुधार भी आवश्यक हैं।

प्रिलिम्स के लिये: ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास), राज्यों के लिये शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना (स्टार्स) परियोजना, वैभव फैलोशिप, प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना (PMRF), रामानुजन फेलोशिप (DST), रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप (DBT), अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, अनुसंधान विकास और नवाचार योजना, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन

मेन्स के लिये: भारतीय मूल की प्रतिभा को आकर्षित करने हेतु हालिया सरकारी प्रयास, भारत में लंबे समय से चली आ रही ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास) की समस्या के पीछे मुख्य चुनौतियाँ, भारत में अनुसंधान और नवोन्मेष को बढ़ावा देने वाले मुख्य संस्थान एवं नीतियाँ।

राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकाल के दौरान अमेरिका में शैक्षणिक अनिश्चितताओं के बीच, भारत सरकार ने एक ऐसी योजना प्रारंभ की है जो भारतीय मूल के STEM शिक्षकों को विदेश से वापस आकर्षित करने के लिये उदार स्थापना-अनुदान और संस्थागत सहयोग प्रदान करती है। यह पहल विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव-प्रौद्योगिकी तथा उन्नत पदार्थों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर केंद्रित है ताकि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास) को रोककर IIT तथा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान एवं विकास (R&D) की क्षमता का सशक्तीकरण किया जा सके। हालाँकि उक्त योजना की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या सरकार उन मुख्य अवरोधों को दूर कर पाती है, जिनमें वेतन-अंतरों की पूर्ति, प्रशासनिक विलंब, कार्यकाल की असुरक्षा, परिवार के पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियाँ, बौद्धिक संपदा अधिकारों की अनिश्चितता एवं अकादमिक स्वतंत्रता, योग्यता-आधारित पारिस्थितिकी तथा वैश्विक सहयोग हेतु आवश्यक सांस्कृतिक परिवर्तन जैसी चुनौतियाँ शामिल हैं।

भारतीय मूल की प्रतिभाओं को आकर्षित करने, प्रतिधारण सुनिश्चित करने तथा प्रतिभा पलायन को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं?

- राज्यों के लिये शिक्षण-अधिगम और परिणामों को सुदृढ़ करना (स्टार्स) परियोजना: भारत सरकार द्वारा यह प्रमुख कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य विदेशों विशेषकर अमेरिका से भारतीय मूल के शीर्ष ‘स्टार फैकल्टी’ और शोधकर्त्ताओं को आकर्षित करना है। इसके लिये प्रयोगशालाओं, शोध दलों तथा IITs और DST/DBT के अंतर्गत आने वाली राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं जैसे प्रमुख संस्थानों में पदों हेतु प्रारंभिक-स्थापना हेतु बड़ी अनुदान-राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

- यह योजना सुव्यवस्थित प्रशासनिक बाधाओं को न्यूनतम करने, शोध-स्वायत्तता प्रदान करने, परिवार-सहायता सुनिश्चित करने तथा 12–14 प्राधान्य STEM क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक ‘रेड-कार्पेट इकोसिस्टम’ के निर्माण पर बल देती है, ताकि ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास) को नियंत्रित किया जा सके।

- इसके लिये क्रय-प्रणाली, मानव संसाधन तथा बौद्धिक संपदा (IP) नीतियों में सुधार अपेक्षित है क्योंकि अतीत में VAJRA फेलोशिप जैसे प्रयास केवल अल्पकालिक यात्राओं तक ही सीमित रह गये थे।

- प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येता योजना (PMRF): PMRF के तहत भारत के विश्वविद्यालयों में प्रतिभा-धारण के लिये प्रतिस्पर्द्धी फेलोशिप के साथ शीर्ष घरेलू PhD छात्रों को प्रोत्साहित करके प्रतिभा पलायन की समस्या का समाधान किया जाता है।

- इसके पीछे यह तर्क है कि देश के भीतर ही एक सशक्त प्रतिभा-शृंखला (टैलेंट पाइपलाइन) विकसित करना विदेश गमन को घटाता है।

- इसकी सफलता योग्यता-आधारित चयन और ठोस वित्तीय सहायता पर निर्भर है, हालाँकि पूरे देश में गुणवत्तापूर्ण PhD शिक्षण का विस्तार अब भी एक चुनौती है।

- रामानुजन फेलोशिप (DST): विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा प्रशासित रामानुजन फेलोशिप का उद्देश्य विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को भारत में स्वतंत्र अनुसंधान करने के लिये आकर्षित करना है।

- यह फेलोशिप प्रतिस्पर्द्धी मासिक सहायता, शोध-समर्थन और अतिरिक्त बाह्य अनुदानों के लिये आवेदन की स्वतंत्रता प्रदान करती है।

- महत्त्वपूर्ण रूप से, यह प्राप्तकर्त्ता को अपनी पसंद के किसी भी भारतीय शैक्षणिक या शोध-संस्थान में सम्मिलित होने की अनुमति देती है जिससे अनुकूलता और स्वायत्तता सुनिश्चित होती है।

- यह फेलोशिप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्य वाले मध्य-कॅरियर शोधकर्त्ताओं (Mid-career researchers) को भारत लौटकर उन्नत शोध समूहों का नेतृत्व करने के लिये प्रोत्साहित करती है जिससे भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा-शक्ति सुदृढ़ होती है।

- INSPIRE फैकल्टी अवार्ड (AORC): शोध कॅरियर के लिये सुनिश्चित अवसर (AORC) योजना के तहत INSPIRE फैकल्टी अवार्ड, उच्च शैक्षणिक योग्यता वाले पोस्ट-डॉक्टरल स्कॉलरर्स सहित प्रारंभिक कॅरियर वाले शोधकर्त्ताओं के लिये एक सशक्त मंच प्रदान करता है।

- पुरस्कार प्राप्तकर्त्ताओं को प्रविष्टि-स्तर के सहायक प्रोफेसर पदों के तुल्य वित्तीय सहायता तथा स्वतंत्र प्रयोगशालाएँ स्थापित करने हेतु महत्त्वपूर्ण अनुसंधान अनुदान प्राप्त होते हैं।

- यह योजना उस महत्त्वपूर्ण ‘प्रारंभिक-कॅरियर अंतराल’ को न्यूनतम करती है, जिसके कारण अनेक युवा वैज्ञानिक स्थायी अवसरों के अभाव में भारत छोड़ देते हैं।

- वित्तीय सुरक्षा, मान्यता और संस्थागत संबद्धता प्रदान करके, INSPIRE प्रतिभा पलायन को रोकने में सहायता करता है तथा उच्च-गुणवत्ता वाले संकाय की घरेलू शृंखला विकसित करने में सहायक है।

- रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप (DBT): जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) द्वारा कार्यान्वित रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप, विदेशों में कार्यरत उन भारतीय वैज्ञानिकों को लक्षित करती है जो दीर्घकालिक अनुसंधान कॅरियर के लिये भारत लौटना चाहते हैं।

- इस फेलोशिप में आकर्षक समेकित मासिक वेतन, मकान किराया भत्ता (HRA) तथा वार्षिक अनुदान/अनुसंधान अनुदान प्रदान किया जाता है।

- वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, होस्ट संस्थान प्रायः अतिरिक्त स्टार्ट-अप समर्थन भी देते हैं जिससे शोधकर्त्ताओं को शीघ्रता से अनुसंधान समूह स्थापित करने में सहायता मिलती है।

- यह कार्यक्रम जैव-प्रौद्योगिकी, बायोमेडिकल विज्ञान एवं आणविक जीवविज्ञान जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से सफल रहा है तथा DBT-वित्तपोषित प्रमुख प्रयोगशालाओं तथा विश्वविद्यालयों में कुशल शोधकर्त्ताओं के महत्त्वपूर्ण रिवर्स माइग्रेशन में योगदान देता है।

- DDDCCSIR ‘STIO/उत्कृष्ट वैज्ञानिक (भारतीय मूल)’ योजना: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) CSIR प्रयोगशालाओं में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय मूल के विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिये STIO (भारतीय मूल के वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद्) एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिक कार्यक्रम संचालित करती है।

- इन वैज्ञानिकों को अग्रणी अनुसंधान क्षेत्रों को आरंभ करने या सुदृढ़ करने, युवा शोधकर्त्ताओं को मार्गदर्शन देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करने के लिये पद प्रदान किये जाते हैं।

- यह कार्यक्रम भारत के सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों में अत्याधुनिक विशेषज्ञता, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकी-संचालित नेतृत्व लाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- जैव प्रौद्योगिकी और अनुसंधान क्लस्टर विस्तार (DBT): जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने NCR (फरीदाबाद), मोहाली और बंगलुरु जैसे क्षेत्रों में भारत के जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्लस्टरों का विस्तार करने के लिये प्रमुख पहल की है।

- इन क्लस्टरों में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएँ, अनुवादात्मक अनुसंधान केंद्र, बायोटेक इन्क्यूबेटर और उद्योग के साथ साझेदारियाँ मौजूद हैं।

- उन्नत बुनियादी अवसंरचना— जैसे उच्च-स्तरीय उपकरणीय सुविधाएँ, उन्नत जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाएँ तथा अंतर्विषयी अनुसंधान मंच वापस लौटने वाले वैज्ञानिकों के लिये आकर्षक वातावरण तैयार करते हैं।

- VAIBHAV फेलोशिप प्रोग्राम: VAIBHAV कार्यक्रम प्रवासी वैज्ञानिकों तथा घरेलू शोधकर्त्ताओं को अल्पकालिक यात्राओं एवं सहयोगों के माध्यम से जोड़ता है और मस्तिष्क-परिसंचरण को प्रोत्साहित करता है।

- यह ज्ञान-अंतरण को समर्थन देता है, परंतु इसकी सीमा यह है कि यह स्थायी वापसी की गारंटी नहीं देता, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अंतरालिक संलग्नताओं के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रोत्साहनों की आवश्यकता है।

- स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया: वित्तीय सहायता, अधोसंरचना और सरलीकृत विनियमों के माध्यम से लौटे हुए उद्यमियों का समर्थन करके ये पहलें नवाचार पारिस्थितिकी-तंत्र को सुदृढ़ बनाने में सहायता करती हैं।

- वापस लौटे हुए विशेषज्ञों को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का व्यवसायीकरण करने के लिये प्रोत्साहित करने से रोज़गारों का सृजन होता है, टेक-आधारित क्लस्टर विकसित होते हैं तथा प्रतिभा पलायन को नियंत्रित करने हेतु वित्तीय और पेशेवर प्रोत्साहन संरेखित होते हैं।

- IndiaAI स्टार्टअप्स ग्लोबल इनिशिएटिव और IndiaAI मिशन: समावेशी AI अनुसंधान केंद्रों, वैश्विक साझेदारियों और नैतिक कार्यढाँचे के लिये भारत का प्रयास शीर्ष AI विशेषज्ञों को आकर्षित करता है।

- यह क्षेत्रीय विशेषज्ञता वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्द्धा का मुकाबला करती है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप AI-संचालित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करती है।

नोट:

- ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास): यह उस व्यापक प्रवासन को संदर्भित करता है जिसमें अत्यधिक कुशल पेशेवर बेहतर वेतन, शोध अवसर, जीवन-स्तर और कॅरियर विकास की खोज में विदेशी देशों की ओर प्रस्थान करते हैं। इसके परिणामस्वरूप घरेलू प्रतिभा-भंडार कमज़ोर होता है और नवोन्मेष की गति धीमी पड़ती है।

- रिवर्स ब्रेन ड्रेन (प्रतिभा-प्रवास): यह उन कुशल पेशेवरों की वापसी को दर्शाता है जो बेहतर शोध-परिस्थितियों, प्रतिस्पर्द्धी प्रोत्साहनों, पारिवारिक कारणों तथा सक्रिय राष्ट्रीय नीतियों के कारण अपने देश लौटते हैं जिससे घरेलू क्षमता, नवोन्मेष तथा ज्ञान-आधारित विकास को मज़बूती मिलती है।

भारत में लगातार जारी प्रतिभा पलायन की समस्या के पीछे प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सीमित घरेलू रोज़गार अवसर: PLFS के अक्तूबर 2025 के आँकड़ों के अनुसार, भारत में रोज़गार का संकट काफी गंभीर है तथा रोज़गार-जनसंख्या अनुपात केवल 52.5% है।

- कई कुशल स्नातकों को अनिश्चित नौकरी बाज़ार और सीमित कॅरियर विकास का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें विदेशों में स्थायी एवं लाभकारी रोज़गार की तलाश करनी पड़ती है।

- वर्ष 2003 से 2013 तक अमेरिका में रहने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की संख्या 21.6 मिलियन से बढ़कर 29 मिलियन हो गई।

- कई कुशल स्नातकों को अनिश्चित नौकरी बाज़ार और सीमित कॅरियर विकास का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें विदेशों में स्थायी एवं लाभकारी रोज़गार की तलाश करनी पड़ती है।

- वेतन और वित्तीय प्रोत्साहन में अंतर: वेतन असमानताएँ अभी भी गंभीर हैं। वर्ष 2025 में भारतीय इंजीनियरिंग और डेटा-प्रोफेशनल्स का औसत वेतन घटकर लगभग 22,000 डॉलर रह गया जबकि अमेरिका में यह लगभग 150,000 डॉलर है।

- इस तरह के वित्तीय अंतराल, बेहतर सुविधाओं तथा नौकरी-सुरक्षा के साथ मिलकर प्रव्रजन को अत्यंत आकर्षक बनाते हैं।

- अमेरिकी H-1B वीज़ा कार्यक्रम विशेष रूप से आकर्षक है, जिसमें 70% से अधिक एच-1बी धारक भारत से हैं, जिससे उच्च वेतन वाली नौकरियों और वैश्विक कॅरियर नेटवर्क तक पहुँच आसान हो जाती है। कार्यक्रम विशेष रूप से लुभावना है क्योंकि इसके 70% से अधिक धारक भारत से आते हैं जो उच्च-भुगतान वाली नौकरियों और वैश्विक कॅरियर नेटवर्क तक अभिगम्यता को सुगम बनाता है।

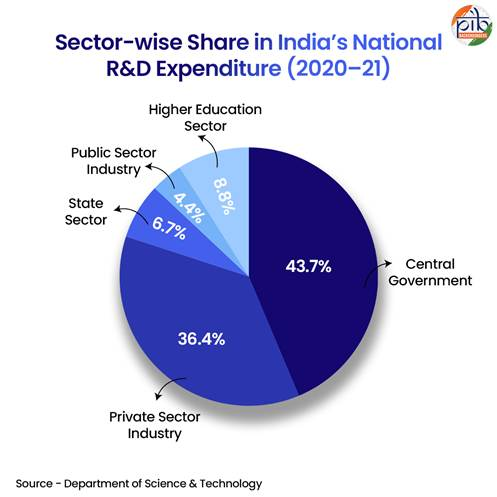

- अपर्याप्त अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र: अनुसंधान एवं विकास (R&D: GERD) पर भारत का कुल व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 0.65% है, जो वैश्विक औसत 1.79% से कम है।

- यह अपर्याप्त वित्त पोषण, प्रशासनिक विलंब, अपर्याप्त प्रयोगशाला बुनियादी अवसंरचना और कमज़ोर IP संरक्षण के साथ मिलकर नवाचार-संचालित पेशेवरों को हतोत्साहित करता है।

- कई भारतीय वैज्ञानिक विदेशों में सहायक अनुसंधान वातावरण की तलाश करते हैं, जहाँ सुदृढ़ सरकारी और निजी क्षेत्र के निवेश से अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा मिलता है, जिससे भारत का पारिस्थितिकी तंत्र कम प्रतिस्पर्द्धी हो जाता है।

- शैक्षणिक स्वतंत्रता और संस्थागत स्वायत्तता का अभाव: अत्यधिक प्रशासनिक बाधाएँ, स्वतंत्र अनुसंधान करने की सीमित स्वतंत्रता और राजनीतिक हस्तक्षेप कई भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की विशेषता है।

- यह पश्चिमी विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता और योग्यता-आधारित उन्नति के बिल्कुल विपरीत है, जो स्कॉलरर्स को अधिक स्वतंत्र बौद्धिक वातावरण की तलाश करने के लिये प्रेरित करता है।

- हाल ही में जारी शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक (AFI) ने भारत की शैक्षणिक स्थिति को ‘पूरी तरह से प्रतिबंधित’ श्रेणी में रखा है।

- अकादमिक नेताओं ने भारत में बोझिल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को एक प्रमुख बाधा के रूप में रेखांकित किया।

- यह पश्चिमी विश्वविद्यालयों में स्वायत्तता और योग्यता-आधारित उन्नति के बिल्कुल विपरीत है, जो स्कॉलरर्स को अधिक स्वतंत्र बौद्धिक वातावरण की तलाश करने के लिये प्रेरित करता है।

- पारिवारिक और सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ: स्वदेश लौटने वाले वैज्ञानिकों और पेशेवरों को जीवनसाथी के रोज़गार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समग्र जीवन-गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएँ रहती हैं जबकि अनेक विकसित देश परिवार-समर्थन नीतियों के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान करते हैं।

- यह अंतर उनके स्वदेश लौटने की इच्छा को कम करता है या पुनः प्रव्रजन के लिये प्रेरित करता है, भले ही ‘घर’ का भावनात्मक आकर्षण प्रबल क्यों न हो।

- विदेशों में बड़े भारतीय प्रवासी समुदाय सुदृढ़ सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क प्रदान करते हैं जो एकीकरण को आसान बनाते हैं और आगामी प्रव्रजन की प्रवृत्ति को सुदृढ़ करते हैं।

- संरचनात्मक सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, जिनमें शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक असमानताएँ, सीमित अभिगम्यता और कमज़ोर ऊर्ध्वगत गतिशीलता शामिल हैं, जो अनेक प्रतिभाशाली भारतीयों को अपने देश में अपनी पूर्ण क्षमता के विकास से रोकती हैं।

- यह हताशा एक ऐसे चक्र को जन्म देती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित भारतीय विदेशों में अधिक मेरिटोक्रेटिक वातावरण की तलाश करते हैं जहाँ निष्पक्षता और समावेशन का वादा उन्हें आकर्षित करता है।

- यह अंतर उनके स्वदेश लौटने की इच्छा को कम करता है या पुनः प्रव्रजन के लिये प्रेरित करता है, भले ही ‘घर’ का भावनात्मक आकर्षण प्रबल क्यों न हो।

भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रमुख संस्थाएँ और नीतियाँ कौन सी हैं?

- संस्थागत कार्यढाँचा:

- अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (ANRF): वर्ष 2023 में स्थापित व फरवरी 2024 से कार्यरत ANRF वर्ष 2023–28 के लिये सरकारी और गैर-सरकारी स्रोतों से ₹50,000 करोड़ संचित कर उच्च-प्रभावी परियोजनाओं के लिये शोध को रणनीतिक दिशा प्रदान करता है तथा अकादमिक-जगत और उद्योग के बीच समन्वय स्थापित करता है।

- अटल इनोवेशन मिशन (AIM) 2.0: NITI आयोग के तहत वर्ष 2028 तक ₹2,750 करोड़ के प्रावधान के साथ विस्तारित यह मिशन विद्यालयों में ‘अटल टिंकरिंग लैब्स’ एवं ‘अटल इनक्यूबेशन सेंटर्स’ के माध्यम से नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करता है।

- IN-SPACe: इंडियन स्पेस पॉलिसी- 2023 के अंतर्गत निर्मित यह संस्था अंतरिक्ष अनुसंधान तथा नवाचार में निजी क्षेत्र की भागीदारी को विनियमित एवं प्रोत्साहित करती है।

- नीतिगत कार्यढाँचा:

- अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना: नवंबर 2025 में ₹1 लाख करोड़ के कोष के साथ शुरू की गई, यह योजना आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये कम/शून्य-ब्याज ऋण के माध्यम से उभरते क्षेत्रों में निजी नेतृत्व वाले अनुसंधान एवं विकास को वित्तपोषित करती है।

- नेशनल जियो-स्पेशियल पॉलिसी 2022: भू-स्थानिक डेटा तक ओपन एक्सेस को सक्षम बनाती है और स्थान-आधारित प्रौद्योगिकियों में नवाचार का समर्थन करने के लिये वर्ष 2030 तक पूर्ण राष्ट्रीय मानचित्रण का लक्ष्य रखती है।

- BioE3 पॉलिसी 2024: यह नीति उच्च प्रदर्शन वाले बायोमैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से जलवायु, स्वास्थ्य एवं अपशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिये बायोमैन्युफैक्चरिंग केंद्रों को प्रोत्साहित करती है।

- IndiaAI मिशन: 10,371.92 करोड़ के आवंटन के साथ यह मिशन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान और अनुप्रयोगों को सशक्त करने के लिये 38,000 GPUs तक की कंप्यूटिंग अवसंरचना का विस्तार करता है।

- राष्ट्रीय क्वांटम मिशन (NQM): वर्ष 2023 में ₹6,003.65 करोड़ (वर्ष 2023–31) के साथ स्वीकृत यह मिशन क्वांटम कंप्यूटिंग, सुरक्षित संचार तथा क्वांटम सामग्री के विकास हेतु समर्पित केंद्र स्थापित करता है।

- अंतःविषयी साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन (NM-ICPS): ₹3,660 करोड़ के प्रावधान के साथ यह मिशन AI और रोबोटिक्स केंद्र स्थापित कर विभिन्न क्षेत्रों में साइबर-फिज़िकल प्रौद्योगिकियों के एकीकरण को प्रोत्साहित करता है।

- नेशनल सुपरकंप्यूटिंग मिशन: यह मिशन देशभर में उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग अवसंरचना विकसित कर उन्नत संगणनात्मक अनुसंधान को सक्षम बनाता है।

- इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन: ₹76,000 करोड़ प्रोत्साहनों के साथ इस मिशन के अंतर्गत 10 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिनका उद्देश्य घरेलू सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी-तंत्र का निर्माण है।

- डीप ओशन मिशन: ₹4,077 करोड़ की निधि के साथ यह मिशन समुद्री प्रौद्योगिकी, संसाधन-विकास तथा गहन-समुद्री अन्वेषण क्षमताओं को आगे बढ़ाता है।

भारत लगातार जारी प्रतिभा पलायन को प्रभावी ढंग से किस प्रकार रोक सकता है?

- अनुसंधान एवं विकास व्यय को वैश्विक मानकों तक बढ़ाना: सरकार को NITI आयोग की विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (STI) नीति-2021 और उच्च प्रभाव अनुदानों के लिये ANRF के 50,000 करोड़ रुपये के पाँच-वर्षीय कोष के साथ संरेखित करते हुए, अनुसंधान एवं विकास व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के वर्तमान 0.65% से वर्ष 2030 तक 2% तक तत्काल बढ़ाना चाहिये।

- यह दक्षिण कोरिया की सफलता को दर्शाता है, जहाँ 4.9% GDP निवेश ने घरेलू स्तर पर STEM PhD के एक बड़े हिस्से को बनाए रखा तथा निरंतर प्रयोगशाला आधुनिकीकरण और प्रतिस्पर्द्धी शोधकर्त्ता समर्थन के माध्यम से पेटेंट फाइलिंग को बढ़ावा दिया।

- राष्ट्रव्यापी अनुसंधान सुगमता सुधारों को लागू करना: सभी अनुमोदनों के लिये एकल-खिड़की डिजिटल पोर्टल के माध्यम से ‘रेड कार्पेट अधिदेश’ लागू किया जाना चाहिये, वित्त मंत्रालय के अनुमोदन के बिना 10 करोड़ रुपये तक की खरीद एवं वीज़ा फास्ट-ट्रैकिंग लागू की जानी चाहिये, जैसा कि DST के वर्ष 2025 अनुसंधान सुगमता कार्यढाँचे द्वारा अनुशंसित है।

- सिंगापुर की A*STAR एजेंसी मॉडल से प्रेरणा ली जा सकती है जिसने स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से प्रशासनिक विलंबों को कम किया, विदेशी शोधकर्त्ताओं का प्रतिभा प्रतिधारण बनाए रखा तथा शोधकर्त्ता-केंद्रित प्रशासन के माध्यम से अनुसंधान उत्पादन को बढ़ावा दिया।

- कॅरियर सुरक्षा गारंटी के साथ कार्यकाल-ट्रैक पथ को अनिवार्य बनाना: IITs, IISc और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में तदर्थ फेलोशिप के स्थान पर 5-वर्षीय स्पष्ट 'टेन्योर' रूपांतरण-मार्ग को विधिक रूप से अनिवार्य बनाया जाना चाहिये।

- अमेरिका की NSF की CAREER योजना अपनायी जा सकती है जो मध्य-स्तरीय शोधकर्त्ताओं को दीर्घकालिक अनुदान तथा स्पष्ट पदोन्नति मार्ग प्रदान करती है जिससे कॅरियर स्थिरता, संस्थागत निष्ठा तथा उच्च शोध-उत्पादकता को प्रोत्साहन मिलता है।

- न्यायसंगत व्यावसायीकरण के लिये IP स्वामित्व में सुधार: DST समिति के निर्देशों का पालन करते हुए, RDI योजना के ₹1 लाख करोड़ के रियायती फंड ढाँचे में शोधकर्त्ताओं को 50–70% IP स्वामित्व प्रदान करने तथा सरल लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को कानूनन लागू किया जाना चाहिये।

- इज़रायल की 'योज़्मा' पहल को दोहराया जा सकता है जहाँ मज़बूत IP सुधारों के माध्यम से वेंचर कैपिटल को आकर्षित किया गया, प्रवासी वैज्ञानिकों की वापसी को प्रोत्साहित किया गया तथा विश्वविद्यालय-आधारित स्टार्टअप एवं नवाचार-केंद्रित उद्यमों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

- समग्र ‘फैमिली सपोर्ट पैकेज’ प्रारंभ करना: एक समर्पित रिटर्नी टैलेंट पोर्टल बनाया जाना चाहिये जो जीवनसाथी को रोज़गार सहायता, रियायती आवास और गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा तक प्राथमिकता प्रदान करे तथा परिवार से संबंधित बाधाओं को दूर करे जो प्रायः कुशल शोधकर्त्ताओं की वापसी एवं प्रतिधारण में बाधा डालती हैं।

- कनाडा के ‘ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम वीज़ा’ का अनुसरण किया जा सकता है, जो शोधकर्त्ताओं को परिवार पुनर्मिलन सहायता, स्थानांतरण समर्थन तथा शिक्षा-संबंधी लाभ प्रदान करता है जिससे दीर्घकालिक प्रवास अधिक आकर्षक एवं धारणीय बन जाता है।

- नवाचार क्लस्टरों के माध्यम से मजबूत अकादमिक-उद्योग संबंध स्थापित करना: अकादमिक-उद्योग सहयोग को मज़बूत करने और एक सुदृढ़ नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिये कई क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास निधि तथा साझा IP कार्यढाँचों के साथ AIM 2.0 अटल इनक्यूबेशन केंद्रों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- मॉडल चीन की हजार प्रतिभा योजना, जिसने बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय-उद्योग क्लस्टरों का निर्माण किया, अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों को देश में वापस आकर्षित किया, प्रमुख सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक प्रतिधारण को सुदृढ़ किया तथा उच्च तकनीक रोज़गार और नवाचार क्षमता का काफी विस्तार किया।

- सांस्कृतिक और कानूनी बदलावों के माध्यम से शैक्षणिक स्वतंत्रता को संस्थागत बनाना: राजनीतिक हस्तक्षेप, योग्यता-आधारित पदोन्नति और अंतःविषयक भर्ती से संस्थागत अलगाव सुनिश्चित करने वाले NEP 2020-संरेखित कानूनों को पारित करना, पदानुक्रम के साथ प्रमुख संकाय असंतोष दिखाने वाले सर्वेक्षणों का मुकाबला करना।

- यूरोपीय संघ की परिषद की अनुशंसा और यूरोपीय अनुसंधान परिषद (ERC) अनुदानों को बेंचमार्क किया जाना चाहिये, जो पोर्टेबल फंडिंग, अकादमिक स्वतंत्रता एवं पूर्वाग्रह विरोधी गतिशीलता कार्यढाँचे के माध्यम से मध्य-कॅरियर शोधकर्त्ताओं के प्रतिधारण को सुदृढ़ करते हैं, जिससे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी तथा समावेशी अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा मिलता है।

निष्कर्ष:

प्रतिभा पलायन को रोकने के भारत के प्रयास वैश्विक नवाचार सूचकांक में 38वें स्थान तक पहुँचने से परिलक्षित होते हैं, जो एक मज़बूत अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में प्रगति को दर्शाता है। जैसा कि अर्थशास्त्री प्रो. माइकल पोर्टर ने कहा, "आर्थिक समृद्धि में नवाचार केंद्रीय मुद्दा है।"

कुशल प्रतिभाओं के प्रतिधारण और उन्हें आकर्षित करने के लिये, भारत को अनुसंधान के अवसरों को बढ़ाने, शैक्षणिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, शिक्षा-उद्योग सहयोग को मज़बूत करने और शैक्षणिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जिससे प्रतिभाओं को बनाए रखा जा सके, अनुसंधान एवं विकास-आधारित नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके तथा वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था में नेतृत्व हासिल किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत से प्रतिभा-प्रवास को प्रेरित करने वाले मुख्य तत्त्वों की परीक्षा कीजिये तथा कुशल पेशेवरों को देश में बनाये रखने हेतु सरकारी पहलों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1.भारतीय मूल के STEM संकाय सदस्यों की वापसी के लिये कौन सी प्रमुख पहल लक्षित हैं?

प्रमुख पहलों में NRI वैज्ञानिक प्रत्यावर्तन योजना, रामानुजन फेलोशिप (DST), रामलिंगस्वामी री-एंट्री फेलोशिप (DBT), INSPIRE (AORC), PMRF, CSIR STIO/उत्कृष्ट वैज्ञानिक, VAIBHAV तथा IndiaAI, स्टार्टअप इंडिया और DBT बायोटेक क्लस्टर विस्तार जैसे क्षेत्रीय अभियान शामिल हैं।

प्रश्न 2. ये योजनाएँ प्रतिभा पलायन को किस प्रकार रोकने का प्रयास करती हैं?

स्टार्ट-अप अनुदान, प्रयोगशाला अवसंरचना, परिचालन स्वायत्तता, प्रतिस्पर्द्धी फेलोशिप, प्रमुख प्रयोगशालाओं/IIT में संस्थागत प्लेसमेंट तथा उद्योग-संबंधी इनक्यूबेशन उपलब्ध कराकर शैक्षणिक प्रोत्साहनों को कॅरियर एवं व्यावसायिक अवसरों के साथ समन्वित करती हैं।

प्रश्न 3. प्रतिभाओं की वापसी और प्रतिधारण में प्रमुख अवरोध क्या हैं?

मुख्य बाधाओं में वेतन तथा प्रोत्साहन-अंतर, प्रशासनिक क्रय-प्रक्रिया और मानव-संसाधन विलंब, कार्यकाल की असुरक्षा, अनिश्चित बौद्धिक संपदा व्यवस्था, परिवार एवं पुनर्वास से जुड़ी चुनौतियाँ तथा संस्थागत स्वायत्तता/शैक्षणिक स्वतंत्रता की सीमाएँ सम्मिलित हैं।

प्रश्न 4. वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी अनुसंधान एवं विकास (R&D) पारिस्थितिकी के निर्माण के लिये कौन-से नीतिगत सुधार आवश्यक हैं?

प्राथमिकता वाले उपायों में अनुसंधान में सुगमता के लिये एक रेड-कार्पेट सिंगल-विंडो सिस्टम, औपचारिक कार्यकाल-ट्रैक मार्ग, शोधकर्त्ता-अनुकूल बौद्धिक संपदा एवं लाइसेंसिंग नियम, समग्र पारिवारिक समर्थन तथा सुदृढ़ अकादमिक-उद्योग नवाचार क्लस्टर शामिल हैं।

प्रश्न 5. भारत के नवाचार एजेंडे के लिये प्रवासी भारतीयों का स्वदेश वापसी रणनीतिक रूप से क्यों महत्त्वपूर्ण है?

स्वदेश वापसी करने वाले वैज्ञानिक वैश्विक विशेषज्ञता, उच्च-प्रभावी अनुसंधान एवं विकास के लिये नेतृत्व, विस्तृत ज्ञान अंतरण एवं वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देते हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करते हैं, जो राष्ट्रीय मिशनों के विस्तार और घरेलू शोध-क्षमता को गहन बनाने के लिये अनिवार्य है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान-भारत (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन-इंडिया) (NIF) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

1. NIF, केंद्रीय सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था है।

2. NIF, अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख (प्रीमियर) वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मज़बूत करने की एक पहल है।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. अनुप्रयुक्त जैव-प्रौद्योगिकी में शोध तथा विकास-संबंधी उपलब्धियाँ क्या हैं ? ये उपलब्धियाँ समाज के निर्धन वर्गों के उत्थान में किस प्रकार सहायक होंगी ? (2021)

प्रश्न 2. भारतीय विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक अनुसंधान का स्तर गिरता जा रहा है, क्योंकि विज्ञान में कॅरियर उतना आकर्षक नहीं है जितना कि वह कारोबार संव्यवसाय, इंजीनियरी या प्रशासन में है और विश्वविद्यालय उपभोक्ता-उन्मुखी होते जा रहे हैं। समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिये। (2014)