भारत में महिला सशक्तीकरण प्रयासों की उन्नति | 09 Oct 2025

यह एडिटोरियल 07/09/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Short dresses, long lectures: Why men are still asking women to ‘go home” पर आधारित है। इस लेख में चर्चा की गई है कि उत्तराखण्ड में मिस ऋषिकेश पेज़ेंट के एक पूर्वाभ्यास के दौरान किस प्रकार एक समूह ने महिलाओं के वस्त्र और चुनावों को ‘संस्कृति’ के नाम पर नियंत्रित करने का प्रयास किया। प्रतियोगी महिलाओं ने इसका विरोध किया और मोरल पुलिसिंग को चुनौती दी, जिससे भारत में पितृसत्तात्मक नियंत्रण के विरुद्ध चल रहे संघर्ष को उजागर किया।

प्रिलिम्स के लिये: महिला साक्षरता दर, महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017

मुख्य परीक्षा के लिये: भारत में महिला सशक्तीकरण के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक, भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रगति में बाधक प्रमुख बाधाएँ, भारत में महिला सशक्तीकरण को और सुदृढ़ एवं सुनिश्चित करने के उपाय।

हाल के वर्षों में, भारत में महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो शिक्षा, राजनीति, उद्यमिता और सामाजिक सक्रियता में उनकी बढ़ती भागीदारी में परिलक्षित होती है। हालाँकि, इस प्रगति ने संस्कृति, नैतिकता और स्वायत्तता पर बहस को भी जन्म दिया है। उत्तराखंड में मिस ऋषिकेश प्रतियोगिता के पूर्वाभ्यास में व्यवधान जैसी घटनाएँ निरंतर मोरल पुलिसिंग और पितृसत्तात्मक नियंत्रण को उजागर करती हैं, जो महिलाओं के आत्म-अभिव्यक्ति के अधिकार को चुनौती देती हैं। इन तनावों का समाधान करना लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और एक ऐसे समाज को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है जो वास्तव में महिलाओं की पसंद एवं आकांक्षाओं का सम्मान करता हो।

भारत में महिला सशक्तीकरण के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं?

- महिला साक्षरता में वृद्धि: भारत की महिला साक्षरता दर वर्ष 2025 में लगभग 70.3% रहने का अनुमान है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप लगातार बढ़ रही है।

- 15-24 आयु वर्ग की युवा महिलाओं की साक्षरता दर 96% है, जो बढ़ती शिक्षा अभिगम्यता को दर्शाती है।

- हालाँकि, ग्रामीण-शहरी और राज्यवार असमानताएँ बनी हुई हैं, केरल और मिज़ोरम जैसे राज्यों में महिला साक्षरता लगभग सार्वभौमिक है, जबकि बिहार व राजस्थान इस मामले में काफी पीछे हैं।

- कार्यबल में बढ़ती भागीदारी: कार्यबल में महिला श्रमशक्ति भागीदारी दर में उत्साहजनक वृद्धि देखी गई है, जो सत्र 2023-24 में 41.7% तक पहुँच गई है, जो एक दशक पहले 30% से कम थी।

- महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, विशेषकर औपचारिक क्षेत्रों, गिग इकॉनमी और IT तथा स्वास्थ्य सेवा जैसी कुशल नौकरियों में।

- महिलाओं में स्व-रोज़गार वर्ष 2017 में 51.9% से बढ़कर वर्ष 2024 में 67.4% हो गया, जो बढ़ती आर्थिक स्वतंत्रता और उद्यमिता के अवसरों का संकेत है।

- उद्यमिता और आर्थिक स्वतंत्रता: महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु एव्न्न मध्यम उद्यम (MSME) पिछले एक दशक में लगभग दोगुने होकर सत्र 2023-24 में लगभग 1.92 करोड़ उद्यम हो गए हैं।

- भारत में महिलाओं के स्वामित्व वाले स्वामित्व प्रतिष्ठानों की हिस्सेदारी सत्र 2010-11 में 17.4% से बढ़कर सत्र 2023-24 में 26.2% हो गई है, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड-अप इंडिया और महिला ई-हाट जैसी पहलों से प्रेरित होकर बढ़ती महिला उद्यमिता एवं आर्थिक भागीदारी को दर्शाती है।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व: वर्ष 2025 तक, लोकसभा में महिलाओं की संख्या लगभग 13.6% है, जिसमें से 18वीं लोकसभा में 74 महिलाएँ निर्वाचित हुईं, जो 17वीं लोकसभा (78 महिलाएँ) के 14.4% से थोड़ी गिरावट दर्शाता है।

- इसके बावजूद, स्थानीय शासन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मज़बूत बना हुआ है, पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 46% निर्वाचित प्रतिनिधि महिलाएँ हैं, जिन्हें 50% तक आरक्षण के कई राज्य-स्तरीय प्रावधानों का समर्थन प्राप्त है।

- ऐतिहासिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम (2023) संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जो वर्तमान में परिसीमन के बाद लागू होने की प्रतीक्षा में है।

- महिला राजनेता लैंगिक समानता और सामाजिक कल्याण संबंधी नीतियों को तेज़ी से प्रभावित कर रही हैं।

- स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार: महिलाओं के लिये प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है, मातृ मृत्यु दर घटकर प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर 97 रह गयी है तथा संस्थागत प्रसव की दर 88% से अधिक हो गयी है। यह महिला स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और मातृ-शिशु देखभाल नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

- स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर अभिगम्यता और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित सरकारी कार्यक्रमों ने मृत्यु दर एवं रुग्णता को कम किया है, जिससे महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण व जीवन की गुणवत्ता में योगदान मिला है।

- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) जैसी मातृ सहायता योजनाएँ गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिससे मातृ स्वास्थ्य सेवा, पोषण और जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार होता है तथा महिला सशक्तीकरण में महत्त्वपूर्ण योगदान मिलता है।

- स्वास्थ्य सेवा तक बेहतर अभिगम्यता और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर केंद्रित सरकारी कार्यक्रमों ने मृत्यु दर एवं रुग्णता को कम किया है, जिससे महिलाओं के समग्र सशक्तीकरण व जीवन की गुणवत्ता में योगदान मिला है।

- विधिक और सामाजिक सुधार: हिंसा और भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बारे में जागरूकता एवं कार्यान्वयन में वृद्धि हुई है।

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, निर्भया अधिनियम और यौन उत्पीड़न कानूनों में संशोधन जैसे कानून विधिक सहायता एवं रोकथाम प्रदान करते हैं, हालाँकि इनके प्रवर्तन में कमियाँ बनी हुई हैं।

- सामाजिक अभियानों ने रिपोर्टिंग को और बढ़ाया है तथा महिलाओं को न्याय प्राप्त करने के लिये सशक्त बनाया है, जिससे सुरक्षित वातावरण को बढ़ावा मिला है।

- सांस्कृतिक और सामाजिक बदलाव: बदलते सामाजिक दृष्टिकोण, शहरीकरण और मीडिया प्रतिनिधित्व ने पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दी है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे: राजनीति, व्यवसाय, खेल और मनोरंजन में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति एवं नागरिक समाज की सक्रियता मानसिकता बदलने में योगदान दे रही है।

- लैंगिक समानता और महिला अधिकारों पर अभियान धीरे-धीरे सांस्कृतिक अपेक्षाओं को पुनर्परिभाषित कर रहे हैं तथा महिलाओं में आत्मविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं।

- उदाहरण के लिये, क्रिकेट में स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर जैसी सितारों ने भारत को वर्ष 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक T20I सीरीज़ जीत दिलाई, जिससे नई पीढ़ी को प्रेरणा मिली। भारतीय महिला एथलीटों का ओलंपिक प्रदर्शन राष्ट्रीय गौरव और लैंगिक समानता पर चर्चा को बढ़ावा देता है।

- फाल्गुनी नायर (नायिका), रोशनी नादर मल्होत्रा (HCL टेक्नोलॉजीज़), और शांति एकंबरम (कोटक महिंद्रा बैंक) जैसी प्रमुख व्यावसायिक हस्तियाँ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में अग्रणी हैं।

- निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी जैसी राजनीतिक नेता और स्थानीय शासन में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति इस परिवर्तनकारी बदलाव को उजागर करती है, जो सामूहिक रूप से रूढ़ियों को तोड़ती है तथा महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ाती है।

भारत में महिला सशक्तीकरण की प्रगति में बाधा डालने वाली प्रमुख बाधाएँ क्या हैं?

- श्रम बल अपवर्जन और अनौपचारिकीकरण: महिलाओं को औपचारिक रोज़गार से व्यवस्थित रूप से अपवर्जित किया जाता है, जिससे कई महिलाएँ कम वेतन वाले अनौपचारिक श्रम या अवैतनिक घरेलू भूमिकाओं तक सीमित हो जाती हैं।

- 90% से अधिक कामकाजी महिलाएँ अनौपचारिक क्षेत्र में हैं, जहाँ उन्हें सामाजिक सुरक्षा और कॅरियर विकास का अभाव है, जबकि भारत में महिला श्रम बल में भागीदारी पुरुषों की तुलना में लगभग आधी और वैश्विक औसत 48.7% से भी कम है। इससे आर्थिक निर्भरता और असुरक्षा बढ़ती है।

- भारत में कृषि का ‘स्त्रीकरण’ (Feminisation of Agriculture) एक महत्त्वपूर्ण विकासात्मक प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2025 तक कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी 42% से अधिक हो गयी है, जो पिछले एक दशक में 135% की वृद्धि को दर्शाती है। यह प्रवृत्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है, यद्यपि यह प्रायः सीमित संसाधनों, कम पारिश्रमिक तथा भूमि-अधिकारों की कमी जैसी संरचनात्मक चुनौतियों से संबद्ध रहती है।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव और प्रतीकात्मकता: भारतीय संसद (18वीं लोकसभा) में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल लगभग 14% तक सीमित है, जबकि राज्य विधानसभाओं में यह अनुपात इससे भी कम है।

- राजनीतिक शक्ति को और अधिक क्षीण करने वाली प्रथाओं में ‘सरपंच-पति’ व्यवस्था भी शामिल है, जिसमें निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके पुरुष परिजन कार्य करते हैं।

- यद्यपि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023’ महिलाओं के लिये 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, किंतु इसके क्रियान्वयन में हो रहे विलंब से वास्तविक प्रतिनिधित्व के उद्देश्य विफल होते हैं।

- स्वास्थ्य असमानता और लैंगिक उपेक्षा: सुधारों के बावजूद, प्रणालीगत स्वास्थ्य बाधाएँ बनी हुई हैं। NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार, 15-49 वर्ष की आयु की 57% महिलाएँ एनीमिया से पीड़ित हैं, जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य खराब होता है।

- मातृ कुपोषण और अपर्याप्त निवारक स्वास्थ्य सेवा महिलाओं की दीर्घायु और कार्यबल उत्पादकता को सीमित कर देती है, जिसका समग्र राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ता है।

- शैक्षिक असमानताएँ और कौशल वियोग: हालाँकि नामांकन में वृद्धि हुई है, लेकिन अधिगम के परिणामों में अंतराल, उच्च स्कूल छोड़ने की दर और STEM में कम प्रतिनिधित्व अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात केवल 28.5% है, जो कम उम्र में विवाह एवं महिलाओं के लिये तकनीकी/पेशेवर क्षेत्रों में अपर्याप्त समर्थन के कारण और भी जटिल हो गया है, जिससे सीमित अवसरों का कुचक्र जारी है।

- डिजिटल और अवसंरचना एक्सक्लूज़न: डिजिटल एक्सेस का अंतर, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, शिक्षा, रोज़गार और वित्तीय सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी को सीमित करता है।

- NSO सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की 51.6% महिलाओं के पास मोबाइल फोन नहीं है, जो एक महत्त्वपूर्ण डिजिटल लैंगिक अंतराल को उजागर करता है।

- यह महिलाओं की शिक्षा, वित्तीय समावेशन, ई-गवर्नेंस सेवाओं और रोज़गार के अवसरों तक अभिगम्यता को सीमित करता है, जिससे व्यापक सशक्तीकरण की दिशा में प्रगति बाधित होती है।

- साथ ही, डिजिटल प्लेटफॉर्म के उदय ने साइबर-धमकी, ऑनलाइन उत्पीड़न और डॉक्सिंग जैसे दुर्व्यवहार के नए रूपों को जन्म दिया है। यह एक व्यापक स्तब्धकारी प्रभाव उत्पन्न करता है जो महिलाओं द्वारा शिक्षा और रोज़गार के लिये डिजिटल उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है, जो डिजिटल बहिष्करण से जुड़ा है।

- इसके अतिरिक्त, डिजिटल माध्यमों के विस्तार ने साइबर-बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न तथा ‘डॉक्सिंग’ जैसी हिंसा के नए रूपों को जन्म दिया है। यह एक व्यापक स्तब्धकारी प्रभाव (Chilling effect) उत्पन्न करती है, जिससे महिलाएँ शिक्षा एवं रोज़गार के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने से हिचकती हैं। इस प्रकार, यह स्थिति ‘डिजिटल अपवर्जन’ (Digital Exclusion) की समस्या को और गंभीर करता है।

- सामाजिक-सांस्कृतिक पितृसत्ता और रूढ़िवादिता: गहरी जड़ जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड महिलाओं के शिक्षा, कॅरियर और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विकल्पों को प्रतिबंधित करते हैं।

- बाल विवाह (20-24 वर्ष की आयु की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हो जाता है) तथा दहेज जैसी कुरीतियाँ, विधिक निषेध के बावजूद, सामाजिक संरचनाओं में व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रहों के कारण आज भी जारी हैं। ये पूर्वाग्रह महिलाओं के श्रम, क्षमता और निर्णयाधिकार को कमतर आंकते हैं।

- इसके अतिरिक्त, महिलाएँ प्रायः अवैतनिक देखभाल कार्यों जैसे: घरेलू कार्य, बच्चों की परवरिश और वृद्धजनों की सेवा, का असमान बोझ वहन करती हैं। यह ‘समय-गरीबी’ (Time Poverty) उनकी शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी को सीमित करती है।

- विभिन्न आलोचनाओं के अनुसार, समाज में महिला स्वतंत्रता पर सामाजिक निगरानी के उदाहरण पितृसत्तात्मक नियंत्रण की गहराई को उजागर करते हैं। ‘मिस ऋषिकेश’ प्रतियोगिता में विरोध, राजस्थान और हरियाणा में सौंदर्य प्रतियोगिताओं पर प्रतिक्रियाएँ, सबरीमाला आंदोलन तथा महिला साइकिल चालकों पर हमले ये सभी घटनाएँ इस तथ्य को रेखांकित करती हैं कि परंपरागत सामाजिक मानदंड अब भी महिलाओं की अभिव्यक्ति एवं स्वायत्तता को नियंत्रित करते हैं।

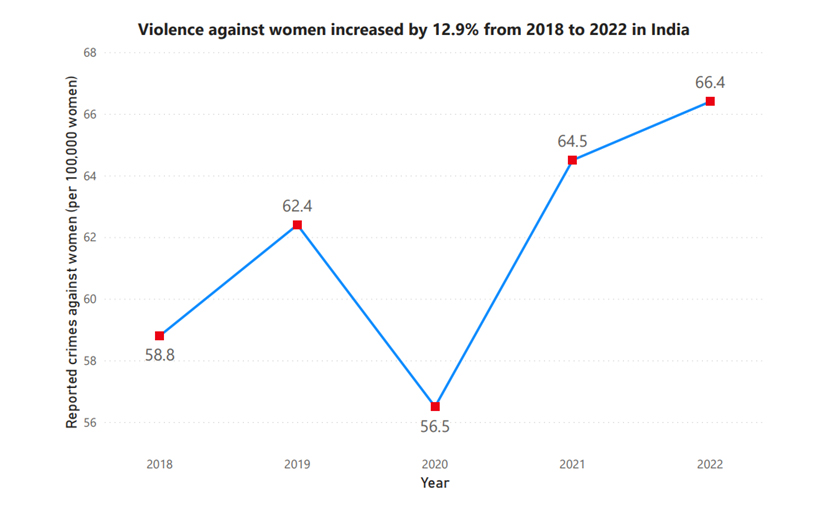

- लिंग आधारित हिंसा और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ: वर्ष 2022 में 445,000 से अधिक मामले दर्ज होने के साथ, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और दहेज हत्याओं सहित महिलाओं के विरुद्ध अपराध व्यापक बने हुए हैं।

- अपर्याप्त कानून प्रवर्तन और गहरी जड़ें जमाए सामाजिक दृष्टिकोण प्रभावी सुरक्षा में बाधा डालते हैं तथा भय उत्पन्न करते हैं, जिसका प्रभाव महिलाओं की सार्वजनिक भागीदारी एवं गतिशीलता पर पड़ता है।

भारत में महिला सशक्तीकरण को समर्थन देने वाले प्रमुख प्रावधान और पहल क्या हैं?

- विधिक/संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता; लिंग-आधारित भेदभाव का निषेध।

- अनुच्छेद 15(3): महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोज़गार में समान अवसर।

- अनुच्छेद 39(d): समान कार्य के लिये समान वेतन।

- अनुच्छेद 42: मानवीय कार्य परिस्थितियाँ और मातृत्व अवकाश।

- सरकारी पहल:

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: महिला उद्यमियों के लिये ऋण सहायता।

- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ: लड़कियों की शिक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना।

- महिला ई-हाट: महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म।

- महिला शक्ति केंद्र: ग्राम-स्तरीय कौशल विकास कार्यक्रम।

- कामकाज़ी महिला छात्रावास और प्रधानमंत्री आवास योजना: सुरक्षित आवास।

- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017: 26 सप्ताह का सवेतन मातृत्व अवकाश, शिशुगृह सुविधाएँ।

- मिशन शक्ति: महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तीकरण के लिये हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से।

- ड्रोन दीदी: ग्रामीण महिलाओं की डिजिटल उद्यमिता और प्रौद्योगिकी-अंगीकरण को बढ़ावा देना।

- अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/समझौते:

- CEDAW (1980/1993): भेदभाव समाप्त करना; समान अधिकार सुनिश्चित करना।

- बीजिंग घोषणापत्र और कार्य मंच (1995): आर्थिक भागीदारी और सशक्तीकरण।

- संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5: वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण।

भारत में महिला सशक्तीकरण को और सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- विधिक कार्यढाँचे को मज़बूत बनाना और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना: निर्भया समिति की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं के अनुसार महिलाओं के प्रति हिंसा और लैंगिक अपराधों के लिये समर्पित फास्ट-ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाना चाहिये।

- मिशन शक्ति के अंतर्गत एकीकृत सहायता सेवाओं– विधिक सहायता, चिकित्सा सहायता, परामर्श के लिये वन स्टॉप सेंटर (OSC) का विस्तार किया जाना चाहिये, जिसके अंतर्गत वर्ष 2025 तक पूरे भारत में 725 से अधिक केंद्र संचालित होंगे।

- लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण और जवाबदेही तंत्र के माध्यम से पुलिस की संवेदनशीलता में सुधार किया जाना चाहिये।

- लिंग-संवेदनशील शिक्षा को बढ़ावा देना: बालिकाओं के नामांकन और प्रतिधारण में सुधार के लिये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- तकनीकी क्षेत्रों में छात्राओं की संख्या बढ़ाने के लिये, STEM शिक्षा में लैंगिक अंतर को दूर करने के लिये, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली STEM छात्रवृत्तियों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- देश भर के स्कूली पाठ्यक्रमों में लैंगिक-संवेदनशीलता मॉड्यूल शामिल किया जाना चाहिये।

- महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व और नेतृत्व का विस्तार: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023 के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना चाहिये, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण अनिवार्य करता है।

- आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत पहल (मार्च 2025 से शुरू) विकसित किया जाना चाहिये, जो शासन में महिला नेताओं को प्रशिक्षित करे और ज़मीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता का निर्माण करे।

- साथ ही, SEBI के नियमों के अंतर्गत कॉर्पोरेट बोर्डों में अनिवार्य महिला निदेशकों की नियुक्ति को लागू करते हुए महिलाओं के लिये क्षमता निर्माण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जिससे आर्थिक एवं प्रशासनिक निर्णयों में महिलाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित हो सके।

- महिलाओं के लिये व्यापक स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना: गर्भवती माताओं को वास्तविक काल में सहायता प्रदान करने के लिये मध्य प्रदेश के SUMAN SAKHI चैटबॉट जैसे डिजिटल स्वास्थ्य उपकरणों का लाभ उठाने की आवश्यकता है।

- संस्थागत प्रसव और प्रसवपूर्व देखभाल के लिये कवरेज एवं वित्तीय प्रोत्साहन का विस्तार करके जननी सुरक्षा योजना व प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- किशोरियों व गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए, विस्तारित ICDS और पोषण अभियान कार्यक्रमों के माध्यम से एनीमिया एवं पोषण की समस्या का समाधान किया जाना चाहिये।

- डिजिटल साक्षरता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: ग्रामीण महिलाओं पर केंद्रित PMGDISHA के डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण (वर्ष 2025 तक 6 करोड़ से अधिक प्रशिक्षित) का विस्तार किया जाना चाहिये, जो कौशल विकास और रोज़गार से संबद्ध हो।

- बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट मॉडल ‘बैंक सखियों’ का समर्थन किया जाना चाहिये, जो 6,000 से अधिक महिलाओं को स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिये सशक्त बनाता है।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यमों के वित्तपोषण (वर्ष 2024 में जारी किये गए ऋणों का 68% महिला उद्यमियों को दिया गया) में वृद्धि की जानी चाहिये।

- गिग और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में महिलाओं का समर्थन: सामाजिक सुरक्षा संहिता की अनुशंसा के अनुसार, मातृत्व लाभ और स्वास्थ्य बीमा के साथ गिग श्रमिकों को कवर करने के लिये एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संहिता विस्तार शुरू किया जाना चाहिये।

- दीनदयाल अंत्योदय योजना-NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाया जाना चाहिये, 90 लाख स्वयं सहायता समूहों में 10 करोड़ महिलाओं को जोड़ना चाहिये और सूक्ष्म ऋण तक पहुँच प्रदान किया जाना चाहिये।

- लखपति दीदी जैसे कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं में डिजिटल उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों के पूरक हैं, जो महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिये वित्त पोषण को प्राथमिकता देते हैं, वित्तीय स्वायत्तता एवं आर्थिक सशक्तीकरण को बढ़ाते हैं।

- महिला-केंद्रित शहरी अवसंरचना विकसित करना: मिशन शक्ति- 2024 के तहत व्यस्त शहरी केंद्रों में कामकाज़ी महिलाओं के सुरक्षित आवास के लिये नए ‘सखी निवास’ छात्रावास बनाए जाने चाहिये।

- दिल्ली और मुंबई में पायलट रूप में महिलाओं के लिये विशेष कम्पार्टमेंट तथा वास्तविक काल निगरानी प्रणाली वाले सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन समाधान लागू किये जाने चाहिये।

- समय की कमी को कम करने और कामकाज़ी माताओं का समर्थन करने के लिये राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना के अनुरूप किफायती बाल देखभाल केंद्रों की उपलब्धता बढ़ाई जानी चाहिये।

निष्कर्ष:

जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, “जनता को जागृत करने के लिये सबसे पहले महिलाओं को जागृत करना होगा। एक बार जब वह आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, राष्ट्र आगे बढ़ता है।”

यह स्पष्ट करता है कि महिलाओं का सशक्तीकरण समाज में व्यापक परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। वास्तविक समानता प्राप्त करने के लिये, समग्र नीतियों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा और मज़बूत अवसंरचना के माध्यम से लगातार आने वाली बाधाओं को दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। एक सतत्, समावेशी प्रतिबद्धता महिलाओं को भारत के भविष्य की समान निर्माता बनने में सक्षम बनाएगी, जिससे सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास दोनों को गति मिलेगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “जैसे किसी राष्ट्र के छिपे खज़ाने को खोलना, वैसे ही महिलाओं को सशक्त बनाना समाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है।” संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद भारत में महिला सशक्तीकरण में बाधा डालने वाली बहुआयामी बाधाओं का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1. भारत में महिला सशक्तीकरण के विकास को प्रेरित करने वाले कारक क्या हैं?

उत्तर: महिलाओं की बढ़ती साक्षरता, कार्यबल में अधिक भागीदारी, महिलाओं के नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) का विकास, बेहतर स्वास्थ्य, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सांस्कृतिक बदलाव।

प्रश्न 2. महिला सशक्तीकरण में मुख्य बाधाएँ क्या हैं?

उत्तर: श्रम अपवर्जन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अभाव, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में अंतर, लिंग आधारित हिंसा, पितृसत्ता और डिजिटल/अवसंरचनागत विभाजन।

प्रश्न 3. कौन-से विधिक और सरकारी उपाय महिला सशक्तीकरण का समर्थन करते हैं?

उत्तर: संवैधानिक अनुच्छेद 14, 15(3), 16, 39(डी), 42, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला ई-हाट, महिला शक्ति केंद्र, मातृत्व लाभ अधिनियम, CEDAW, बीज़िंग डिक्लेरेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य 5।

प्रश्न 4. महिला सशक्तीकरण को और सुदृढ़ करने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

उत्तर: फास्ट-ट्रैक कोर्ट, वन स्टॉप सेंटर, लैंगिक-संवेदनशील शिक्षा, 33% राजनीतिक आरक्षण, डिजिटल और वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, महिला-केंद्रित अवसंरचना तथा उद्यमियों/गिग वर्कर्स के लिये समर्थन।

प्रश्न 5. भारत के लिये महिला सशक्तीकरण क्यों महत्त्वपूर्ण है?

उत्तर: यह सामाजिक समानता, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय प्रगति को गति प्रदान करता है, क्योंकि सशक्त महिलाएँ परिवारों, समुदायों एवं राष्ट्र का उत्थान करती हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से कौन, विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक (ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स)' का श्रेणीकरण प्रदान करता है ? (2017)

(a) विश्व आर्थिक मंच

(b) UN मानव अधिकार परिषद्

(c) UN वूमन

(d) विश्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न 1. “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजीहै।” चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के समारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2015)

प्रश्न 3. “महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।” टिप्पणी कीजिये। (2013)

प्रश्न 4. 'देखभाल अर्थव्यवस्था' और 'मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था' के बीच अंतर कीजिये। महिला सशक्तीकरण के द्वारा देखभाल अर्थव्यवस्था को मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में किस-प्रकार लाया जा सकता है? (2023)