AMR पर WHO की ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) 2025 रिपोर्ट | 20 Nov 2025

प्रिलिम्स के लिये: वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइज़ेशन (WHO), एंटीबायोटिक्स, फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs), जीनोमिक सीक्वेंसिंग, शेड्यूल H1।

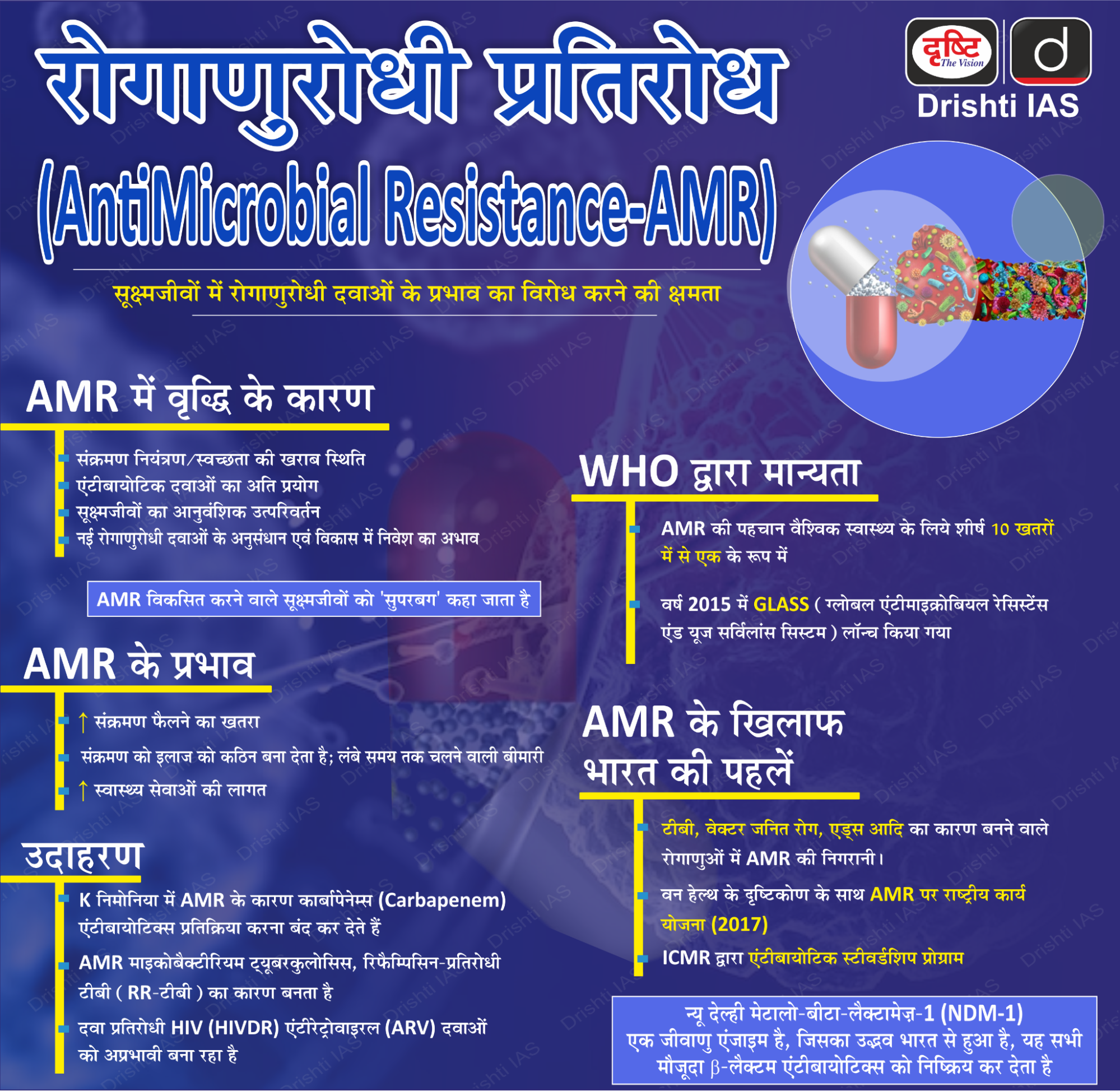

मेन्स के लिये: WHO की GLASS 2025 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु: एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, इसके असर, उठाए गए कदम और AMR से निपटने के लिये भविष्य के उपाय।

चर्चा में क्यों?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) 2025 जारी की, जिसमें बताया गया है कि भारत में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस (AMR) रेट विश्व भर में सबसे ज़्यादा है, जहाँ 3 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन सामान्य एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधी पाया जाता है।

GLASS 2025 रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- AMR का बढ़ता खतरा: वर्ष 2018 से 2023 के बीच, निगरानी किये गए रोगजनक–एंटीबायोटिक संयोजनों में से 40% में AMR बढ़ा, खासतौर पर कार्बापेनेम और फ्लूरोक्विनोलोन जैसे महत्त्वपूर्ण “Watch” एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोध में वृद्धि देखी गई।

- भौगोलिक रूप से असमान AMR: AMR दक्षिण-पूर्व एशिया और पूर्वी भूमध्य सागर में सबसे ज़्यादा था, उसके बाद अफ्रीका, जबकि यूरोप और पश्चिमी प्रशांत में दरें कम हैं।

- भारत में AMR का खतरा: वर्ष 2023 में भारत, जहाँ AMR दर विश्व में सबसे अधिक में है, में प्रत्येक 3 में से 1 बैक्टीरियल इन्फेक्शन सामान्य एंटीबायोटिक्स दवाओं के प्रति प्रतिरोधी पाया गया। जिसमें खासकर E. coli, K. pneumoniae और S. aureus के ICU संक्रमणों में अत्यधिक प्रतिरोध देखा गया।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस- AMR) क्या है?

- AMR: AMR एक ऐसी घटना है जिसमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी समय के साथ विकसित होते हैं और उन्हें नष्ट करने के लिये बनाई गई दवाओं (जैसे एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल और एंटीफंगल) पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।

- स्वास्थ्य के लिये खतरा के रूप में AMR:

- महामारी स्तर का जोखिम: AMR संक्रमणों के उपचार को कठिन बना देता है, जिससे सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाई बढ़ जाती है तथा शल्य चिकित्सा जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएँ काफी जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- विश्व बैंक के अनुसार, वर्ष 2050 तक अनियंत्रित AMR के कारण वर्ष 2008 के वित्तीय संकट के बराबर आर्थिक क्षति हो सकती है।

- असाध्य संक्रमण: सामान्य संक्रमण (जैसे निमोनिया, तपेदिक और सेप्सिस) घातक हो सकते हैं।

- बैक्टीरियल AMR 1.27 मिलियन मौतों (2019 में) के लिये प्रत्यक्ष रूप से ज़िम्मेदार था तथा विश्व भर में लगभग पाँच मिलियन मौतों में इसका योगदान था।

- आधुनिक चिकित्सा का अंत: सर्जरी, कीमोथेरेपी और अंग प्रत्यारोपण जैसी नियमित प्रक्रियाएँ भी अगर संक्रमण का उपचार संभव न हो तो अत्यधिक जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

- महामारी स्तर का जोखिम: AMR संक्रमणों के उपचार को कठिन बना देता है, जिससे सामान्य बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाई बढ़ जाती है तथा शल्य चिकित्सा जैसी चिकित्सा प्रक्रियाएँ काफी जोखिमपूर्ण हो जाती हैं।

भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध बढ़ने के पीछे क्या कारण हैं?

- अत्यधिक एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग: भारत में एंटीबायोटिक दवाओं का व्यापक दुरुपयोग- जिसमें ओवर-द-काउंटर बिक्री, स्व-चिकित्सा और अपूर्ण उपचार शामिल हैं- AMR को बढ़ावा देता है, वर्ष 2022 में इस्तेमाल की गई दवाओं में से 59% WHO की ‘वॉच (Watch)’ श्रेणी की थीं, जो गंभीर संक्रमणों के लिये आरक्षित होती हैं।

- खराब स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली: सीमित डायग्नोस्टिक्स, कमज़ोर नियामक प्रवर्तन, राज्यों के बीच असमानता, अत्यधिक भीड़भाड़ वाले अस्पताल और खराब स्वच्छता के कारण डॉक्टर अक्सर अनुमान के आधार पर एंटीबायोटिक देते हैं, जिससे रेजिस्टेंट पैथोजेन्स तेज़ी से फैलते हैं।

- एंटीबायोटिक विकास में ठहराव: नैफिथ्रोमाइसिन (2024) 30 वर्षों में अपने वर्ग में पहला नया एंटीबायोटिक है, क्योंकि दवा कंपनियों ने लाभदायक पुरानी बीमारी के उपचार को प्राथमिकता दी, जिससे प्रतिरोधी रोगजनकों के खिलाफ विकल्प सीमित हो गए।

- व्यापक गैर-मानव अनुप्रयोग: भारत पशु रोगाणुरोधकों का विश्व का चौथा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जिसका पशु आहार में उपयोग वर्ष 2030 तक 82% बढ़ने का अनुमान है।

- कृषि और मत्स्य/जलीय कृषि में एंटीबायोटिक का अनियंत्रित उपयोग प्रतिरोधी जीनों को खाद्य शृंखला में प्रवेश करने देता है, जिससे AMR की समस्या और गंभीर हो जाती है।

- पर्यावरण प्रदूषण: फार्मा अपशिष्ट और अनुपचारित अस्पताल अपशिष्टों से पर्यावरण प्रदूषण, खराब सीवेज और अपशिष्ट प्रबंधन के साथ मिलकर, ऐसे हॉटस्पॉट का निर्माण करता है जो AMR के विकास और प्रसार को बढ़ावा देते हैं।

AMR (रोगाणुरोधी प्रतिरोध) से निपटने हेतु पहल

भारत

- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945: यह अनुसूची M (गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज़) के माध्यम से एंटीबायोटिक गुणवत्ता सुनिश्चित करके और अनुसूची H तथा H1 के तहत केवल चिकित्सकीय पर्ची नियमों के द्वारा इनके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देकर AMR से मुकाबला करता है।

- ICMR का AMR निगरानी एवं शोध नेटवर्क: यह 30 तृतीयक अस्पतालों में दवा-प्रतिरोधी संक्रमणों की निगरानी करता है।

- AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2017: यह कई हितधारक मंत्रालयों को शामिल करते हुए वन हेल्थ दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है।

- AMR रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 2012: राज्य मेडिकल कॉलेजों में प्रयोगशालाओं के माध्यम से AMR निगरानी नेटवर्क को सुदृढ़ किया गया।

- एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम (AMSP): इसका लक्ष्य अस्पतालों/ICU में एंटीबायोटिक दुरुपयोग पर अंकुश लगाना है और इसके परिणामस्वरूप 40 अनुपयुक्त निश्चित-मात्रा संयोजनों (FDC) पर प्रतिबंध लगाया गया है।

वैश्विक

- AMR पर WHO वैश्विक कार्ययोजना (2015): यह AMR से निपटने के लिये एक रणनीतिक रूपरेखा है। यह पाँच उद्देश्यों पर केंद्रित है: जागरूकता बढ़ाना, सर्वेक्षण और अनुसंधान को मज़बूत करना, संक्रमणों को कम करना, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग को अनुकूलित करना और नई दवाओं, निदान और टीकों में सतत् निवेश सुनिश्चित करना।

- विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता सप्ताह (WAAW, 18 - 24 नवंबर): वर्ष 2015 से आयोजित, यह एक वैश्विक अभियान है जिसका उद्देश्य जनता, स्वास्थ्यकर्मियों और नीति निर्माताओं के बीच AMR के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना है।

- ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS): इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। WHO की यह प्रणाली मानवों, रोगाणुरोधी दवाओं के उपयोग, खाद्य शृंखला और पर्यावरण से AMR डेटा एकत्रित करती है, ताकि रणनीतियों का मार्गदर्शन किया जा सके।

भारत AMR में वृद्धि को रोकने के लिये क्या उपाय कर सकता है?

- निर्देशित अस्पताल प्रबंधन: भारत AMR को कम करने के लिये एंटीमाइक्रोबियल स्टुअर्डशिप प्रोग्राम (AMSP) लागू कर सकता है, प्रिस्क्रिप्शन का ऑडिट कर सकता है, स्वास्थ्यकर्मी प्रशिक्षण दे सकता है, डिजिटल प्रिस्क्राइबिंग उपकरण अपनाकर तेज़ी से निदान को बढ़ावा दे सकता है।

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के AMR निगरानी नेटवर्क का विस्तार करना, जीनोमिक अनुक्रमण का उपयोग करना और AMR के मानकीकृत डेटा के लिये ग्लोबल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सर्विलांस रिपोर्ट (GLASS) के साथ संरेखित हो सकता है।

- ओवर-द-काउंटर बिक्री पर नियंत्रण: अनुसूची H1 लागू करना (जो कुछ एंटीबायोटिक्स की बिना प्रिस्क्रिप्शन बिक्री को रोकता है), एंटीबायोटिक बिक्री को डिजिटल रूप से ट्रैक करना, फार्मेसियों का निरीक्षण करना और आत्म-चिकित्सा के खतरों के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाना।

- औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 का सख्ती से कार्यान्वयन: विकास प्रवर्तकों के रूप में एंटीबायोटिक दवाओं पर प्रतिबंध लगाना, कृषि क्षेत्र में एंटीबायोटिक निगरानी व्यवस्था स्थापित करना और प्रोबायोटिक्स जैसे विकल्पों को बढ़ावा देना।

- फार्मास्युटिकल प्रदूषण पर नियंत्रण: उन्नत अपशिष्ट जल उपचार अनिवार्य करना, ग्रीन फार्मेसी प्रमाणन को बढ़ावा देना, उद्योग के लिये सर्वोत्तम प्रथाएँ निर्धारित करना और अपशिष्ट जल उपचार शोध को निधि प्रदान करना।

निष्कर्ष

भारत में AMR संकट मानव, पशु और पर्यावरण तक फैला हुआ है; इसे नियंत्रित करने के लिये अस्पताल प्रबंधन, नियमन, पर्यावरणीय नियंत्रण, निगरानी, जनजागरूकता और GLASS एवं वन हेल्थ के साथ समन्वय आवश्यक है।

|

दृष्टि मेंस प्रश्न: प्रश्न: "रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) केवल स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि पर्यावरण और कृषि से भी संबंधित है।" भारत के संदर्भ में स्पष्ट कीजिये। इन क्षेत्रों में कौन-से मज़बूत नियामक उपाय आवश्यक हैं? |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. GLASS 2025 के अनुसार भारत में वर्तमान AMR स्थिति क्या है?

वैश्विक स्तर पर भारत में रोगाणुरोधी प्रतिरोध की दर सर्वाधिक है, जहाँ हर तीन में से एक बैक्टीरियल संक्रमण सामान्य एंटीबायोटिक्स के प्रति प्रतिरोधी है।

2. भारत में किन एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ रही है?

कार्बापेनेम और फ्लुओरोकिनोलोन जैसे क्रिटिकल "वॉश" एंटीबायोटिक्स, ई. कोलाई, के. न्यूमोनिया और एसिनेटोबैक्टर एसपीपी जैसे ग्राम-नेगेटिव रोगजनकों के विरुद्ध तेज़ी से अप्रभावी हो रहे हैं।

3. भारत ने AMR से निपटने के लिये कौन-सी रणनीतियाँ लागू की हैं?

राष्ट्रीय AMR कार्ययोजना, अस्पताल एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप कार्यक्रम, ICMR निगरानी और अनुचित फिक्स्ड डोज़ कॉम्बिनेशन (FDCs) पर प्रतिबंध।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत साल के प्रश्न (PYQ)

प्रीलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-से, भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहु-औषध प्रतिरोध होने के कारण हैं? (2019)

- कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति (जेनेटिक प्रीडिस्पोजीशन) का होना

- रोगों के उपचार के लिये प्रतिजैविकों (ऐंटिबॉयोटिक्स) की गलत खुराकें लेना

- पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना

- कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये।

(a) 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) 1, 3 और 4

(d) 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. क्या एंटीबायोटिकों का अति-उपयोग और डॉक्टरी नुस्खे के बिना मुक्त उपलब्धता, भारत में औषधि-प्रतिरोधी रोगों के अविर्भाव के अंशदाता हो सकते हैं? अनुवीक्षण और नियंत्रण की क्या क्रियाविधियाँ उपलब्ध हैं? इस संबंध में विभिन्न मुद्दों पर समालोचनापूर्वक चर्चा कीजिये। (2014)