आरक्षण: 50% की सीमा या अधिक | 11 Sep 2025

प्रिलिम्स के लिये: आरक्षण, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS), भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

मेन्स के लिये: आरक्षण, चुनौतियाँ और आगे की राह

चर्चा में क्यों?

बिहार के विपक्षी नेता ने सत्ता में आने पर आरक्षण को 85% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) पर 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा लागू करने को लेकर जवाब मांगा है।

- आरक्षण पर चल रही ये बहसें न केवल संविधान द्वारा निर्धारित 50% सीमा को चुनौती देती हैं, बल्कि वंचित वर्गों के बीच लाभों के समान वितरण को लेकर भी गंभीर चिंताएँ भी उठाती हैं।

भारत में आरक्षण से संबंधित प्रमुख प्रावधान क्या हैं?

- परिचय: आरक्षण सकारात्मक भेदभाव का एक रूप है जिसका उद्देश्य हाशिए पर पड़े समूहों के लिए समानता को बढ़ावा देना और सामाजिक एवं ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है। यह वंचित समुदायों के उत्थान के लिये शिक्षा और रोज़गार में प्राथमिकता प्रदान करता है।

- केंद्रीय स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिये 27%, अनुसूचित जातियों (SC)- 15%, अनुसूचित जनजातियों (ST)- 7.5% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS)- 10% आरक्षण शामिल है। इस प्रकार कुल आरक्षण लगभग 59.5% होता है, हालाँकि राज्यों में यह अनुपात उनकी नीतियों और जनसांख्यिकीय संरचना के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

|

वर्ष |

प्रमुख विकास |

|

1950 और 1951 |

संविधान का प्रारंभ और पहला संशोधन — अनुच्छेद 15 और 16 में प्रावधान लागू किये गए ताकि OBCs, SCs और STs को बढ़ावा दिया जा सके। |

|

1982 |

केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में SCs और STs के लिये आरक्षण क्रमशः 15% और 7.5% तय किया गया। |

|

1990 |

मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय सरकारी रोज़गार में OBCs के लिये 27% आरक्षण की शुरुआत। |

|

2005 |

अनुच्छेद 15(5) को 93वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसने निजी सहित शैक्षणिक संस्थानों में OBCs, SCs और STs के लिये आरक्षण सक्षम किया। |

|

2019 |

अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को 103वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जिसने अनारक्षित वर्गों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये शैक्षणिक संस्थानों और सार्वजनिक रोज़गार में 10% तक आरक्षण की अनुमति दी। |

- प्रमुख प्रावधान: भारत के संविधान में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न प्रावधान शामिल हैं।

- ये प्रावधान संविधान के भाग III (मौलिक अधिकार) और भाग XVI (कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान) में विस्तारित हैं।

- आरक्षण पर भाग III के अंतर्गत अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 15(3): राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है।

- अनुच्छेद 15(4): राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिये विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।

- अनुच्छेद 15(5): यह प्रावधान सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों (SCs) और अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिये शैक्षणिक संस्थानों (सरकारी के साथ-साथ निजी, गैर-सहायता प्राप्त संस्थानों में भी) आरक्षण की अनुमति देता है। हालाँकि यह प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थानों पर लागू नहीं होता।

- अनुच्छेद 15(6): यह प्रावधान 103वें संविधान संशोधन (2019) के माध्यम से जोड़ा गया है और राज्य को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिये विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, जिनका आरक्षण सामान्य (अनारक्षित) वर्गों में शामिल होता है।

- अनुच्छेद 16(4): राज्य सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न पाने वाले पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिये नियुक्तियों/पदों में आरक्षण की अनुमति देता है।

- अनुच्छेद 16(4B): राज्य को पिछले वर्षों की अप्राप्त आरक्षित रिक्तियों को आगे (बिना 50% की सीमा का उल्लंघन किये) बढ़ाने की अनुमति करता है। (81वाँ संशोधन अधिनियम, 2000)।

- अनुच्छेद 16(6): आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण का प्रावधान करता है, जो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से भिन्न है।

- आरक्षण पर भाग XVI के अंतर्गत अनुच्छेद:

- अनुच्छेद 330 और 332: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में क्रमशः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करते हैं।

- अनुच्छेद 233T: प्रत्येक नगर पालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करता है।

- अनुच्छेद 243D: प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण का आदेश प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 335: इसके अनुसार, केंद्र या राज्य स्तर पर उम्मीदवारों की नियुक्ति करते समय, सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों पर विचार करना चाहिये।

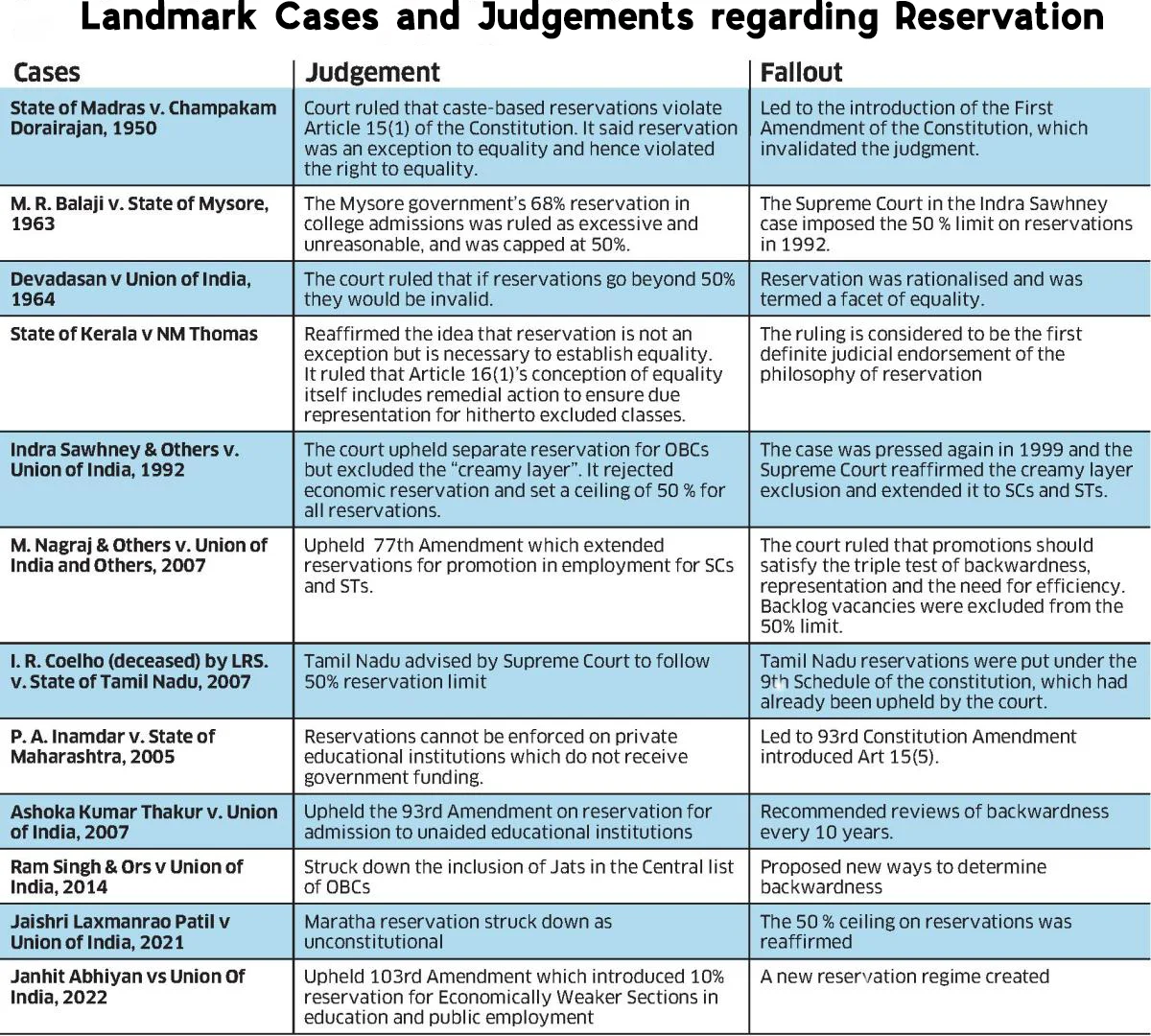

- आरक्षण व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- बालाजी बनाम मैसूर राज्य, 1962 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने कहा कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण "उचित सीमा" के भीतर होना चाहिये तथा 50% से अधिक नहीं होना चाहिये, इसे अवसर की समानता (औपचारिक समानता) का अपवाद माना गया है।

- केरल राज्य बनाम एन.एम. थॉमस, 1975 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने 'मौलिक समानता' को मान्यता देते हुए कहा कि आरक्षण कोई अपवाद नहीं, बल्कि अवसर की समानता का विस्तार है।

- पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह, 2024 के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि SC/ST आरक्षण के भीतर क्रीमी लेयर सिद्धांत को लागू करने के लिये नीतियाँ बनाई जाएँ। हालाँकि, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर का बहिष्करण SC/ST कोटा पर लागू नहीं होता है।

औपचारिक समानता बनाम वास्तविक समानता

- औपचारिक समानता: इसका तात्पर्य अनुच्छेद 14 के अंतर्गत “विधि के समक्ष समानता” और “विधि के समान संरक्षण” के सिद्धांत से है, जो जाति, धर्म या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किये बिना सभी नागरिकों के लिये समान व्यवहार सुनिश्चित करता है।

- हालाँकि, यह ऐतिहासिक वंचनाओं और संरचनात्मक असमानताओं को नज़रअंदाज़ कर सकता है, जिससे कई बार अन्यायपूर्ण परिणाम सामने आ सकते हैं।

- सार्थक समानता: इसका ध्यान ऐतिहासिक वंचनाओं और संरचनात्मक असमानताओं को दूर करके न्यायपूर्ण परिणाम प्राप्त करने पर होता है।

- यह केवल समान व्यवहार से आगे बढ़कर समान अवसर और न्यायपूर्ण परिणाम प्रदान करने का प्रयास करता है और इसका उदाहरण आरक्षण जैसी नीतियों में देखा जा सकता है। हालाँकि, इसके लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है और इसका क्रियान्वयन जटिल हो सकता है।

50% आरक्षण सीमा को पार करने के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

|

पक्ष में तर्क |

विपक्ष में तर्क |

|

जनसांख्यिकीय औचित्य पिछड़े वर्ग (OBCs, SCs, STs) भारत की जनसंख्या का 60% से अधिक हिस्सा हैं, जबकि वर्तमान 50% की सीमा आनुपातिक प्रतिनिधित्व को सीमित करती है। |

कानूनी बाधाएँ: इंद्रा साहनी (1992) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने योग्यता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करने के लिये 50% की अधिकतम सीमा की पुष्टि की तथा केवल असाधारण परिस्थितियों में ही अपवाद की अनुमति प्रदान की। |

|

असमान लाभों का समाधान: रोहिणी आयोग (2017–23) ने पाया कि OBC लाभों का 97% हिस्सा 25% उप-जातियों को प्राप्त होता है; आरक्षण बढ़ाना और उप-श्रेणीकरण लागू करना इस असंतुलन को दूर कर सकता है। |

क्रियान्वयन संबंधी चुनौतियाँ: 40–50% आरक्षित सीटें खाली रह जाती हैं, जो दर्शाता है कि केवल आरक्षण बढ़ाने से, बिना क्रियान्वयन में सुधार किये, प्रतिनिधित्व में वृद्धि नहीं होगी। |

|

मौलिक समानता को बढ़ावा देना: सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ केरल बनाम एन.एम. थॉमस (1975) मामले में कहा कि आरक्षण समानता की निरंतरता है, अपवाद नहीं, और इसे संख्यात्मक सीमाओं से बाधित नहीं किया जाना चाहिये। |

क्रीमी लेयर संबंधी चिंता: जैसा कि दविंदर सिंह (2024) मामले में ज़ोर दिया गया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के भीतर जातीय असमानताओं को संबोधित करना आवश्यक है। क्रीमी लेयर को बाहर किये बिना आरक्षण बढ़ाना असमानताओं को और बढ़ा सकता है। |

|

राज्य-स्तरीय मिसाल: तमिलनाडु, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने 50% से अधिक आरक्षण लागू किया है, जो सामाजिक वास्तविकताओं के अनुरूप नीतियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता को दर्शाता है। |

प्रशासनिक दक्षता: अत्यधिक आरक्षण बढ़ाने से योग्यता को पीछे छोड़कर प्रशासनिक दक्षता प्रभावित हो सकती है, जिससे शासन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। |

भारत में आरक्षण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- जनसंख्या संबंधी डेटा: विभिन्न समुदायों के जनसंख्या वितरण और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का सटीक डेटा एकत्र करने के लिये व्यापक जाति जनगणना कराना।

- उप-वर्गीकरण और क्रीमी लेयर: OBC के लिये उप-वर्गीकरण और अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये क्रीमी लेयर को बाहर करने जैसी रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करना, ताकि समुदायों के भीतर लाभों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके।

- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये द्वि-स्तरीय आरक्षण: इन समुदायों के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले सदस्यों को लाभ देने से पहले अधिक हाशिये पर पड़े वर्गों को प्राथमिकता देना।

- बैकलॉग का निवारण: आरक्षित खाली पदों को भरने और प्रशासनिक दक्षता में सुधार पर ध्यान देना, ताकि आरक्षण नीतियाँ प्रभावी बन सकें।

- कौशल विकास और रोज़गार: भारत की विशाल युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोज़गार सृजन पहलों के साथ आरक्षण को पूरक बनाना।

निष्कर्ष

आरक्षण पर बहस औपचारिक समानता (समान व्यवहार) और मौलिक समानता (ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारना) के बीच संतुलन साधती है। हालाँकि 50% की सीमा से अधिक आरक्षण संवैधानिक दृष्टि से संवेदनशील है, यह व्यापक समावेशन की मांगों को दर्शाता है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिये डेटा-आधारित नीतियाँ, उप-वर्गीकरण और पिछड़े वर्गों पर ध्यान आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरक्षण बहिष्कृत करने के बजाय उन्हें सशक्त बनाए।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में आरक्षण की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये। इसके लाभों को और अधिक न्यायसंगत कैसे बनाया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिये: (2023)

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

- राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

- राष्ट्रीय विधि आयोग

- राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं?

(a) केवल एक

(b) केवल तीन

(c) केवल दो

(d) सभी चार

उत्तर: (a)

मेन्स:

प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये, राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? (2017)