कृषि वानिकी को बढ़ावा हेतु नियम | 04 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:कृषि वानिकी, जलवायु परिवर्तन, कार्बन पृथक्करण, 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता, संधारणीय कृषि, कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF), राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP) मेन्स के लिये:कृषि वानिकी- आदर्श नियम, महत्व और चुनौतियाँ |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने कृषि भूमि पर वृक्षों की कटाई हेतु आदर्श नियम जारी किये हैं जिनका उद्देश्य अनुमोदन का सरलीकरण करना, कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में आय वर्द्धन करना तथा प्राकृतिक वनों पर दबाव को कम करना है।

- इन नियमों में पारदर्शिता और निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग तथा इमेज रिकग्निशन के साथ एक डिजिटल पोर्टल अनिवार्य किया गया है। यह UNFCCC, CBD के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है और SDG 2, 13 और 15 की प्राप्ति में सहायक है।

कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी आदर्श नियमों की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- सरलीकृत विनियम: कृषि भूमि पर वृक्ष पंजीकरण, कटाई और प्रकाष्ठ (इमारती लकड़ी) के परिवहन के लिये एक समान प्रक्रियाएँ निर्धारित की गई हैं जिसमें विधिक स्पष्टता को लेकर राज्य की परस्पर विरोधी नियमों को रद्द कर दिया गया।

- NTMS पोर्टल: केंद्रीकृत राष्ट्रीय प्रकाष्ठ प्रबंधन प्रणाली (National Timber Management System-NTMS) किसानों को अपने बागानों का पंजीकरण कराने, वृक्षों की कटाई हेतु परमिट के लिये आवेदन करने और जियो-टैग्ड डेटा, KML फाइलों तथा फोटो का उपयोग करके आवेदनों को ट्रैक करने की सुविधा प्रदान करती है।

- वृक्ष-आधारित वर्गीकरण: 10 से अधिक वृक्षों की कटाई हेतु पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा भौतिक सत्यापन की आवश्यकता होगी, जबकि 10 या इससे कम वृक्षों के बारे में किसान स्वतःकृत अनापत्ति पत्र (NOC) के लिये NTMS पोर्टल पर स्वयं घोषणा कर सकेंगे।

- संस्थागत तंत्र:

- कृषि वानिकी को बढ़ावा देने हेतु वर्ष 2016 की काष्ठ आधारित उद्योग दिशा-निर्देश के अंतर्गत राज्य स्तरीय समिति (SLC)।

- अनुपालन के उद्देश्य से सूचीबद्ध एजेंसियों की निगरानी हेतु प्रभागीय वन अधिकारियों (DFO) का नियोजन।

- प्रौद्योगिकी-संचालित अनुवीक्षण: रियल टाइम अनुवीक्षण और पारदर्शिता के लिये रिमोट सेंसिंग, इमेज रिकग्निशन और डिजिटल साधनों का उपयोग।

- बाज़ार संबद्धता: स्थानीय स्रोतों से प्राप्त काष्ठ के उपयोग को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आयात कम होता है। किसानों की आय बढ़ाने के लिये उच्च मूल्य वाली प्रजातियों (जैसे, सागौन, नीलगिरी, चिनार) की कृषि को बढ़ावा दिया जाता है।

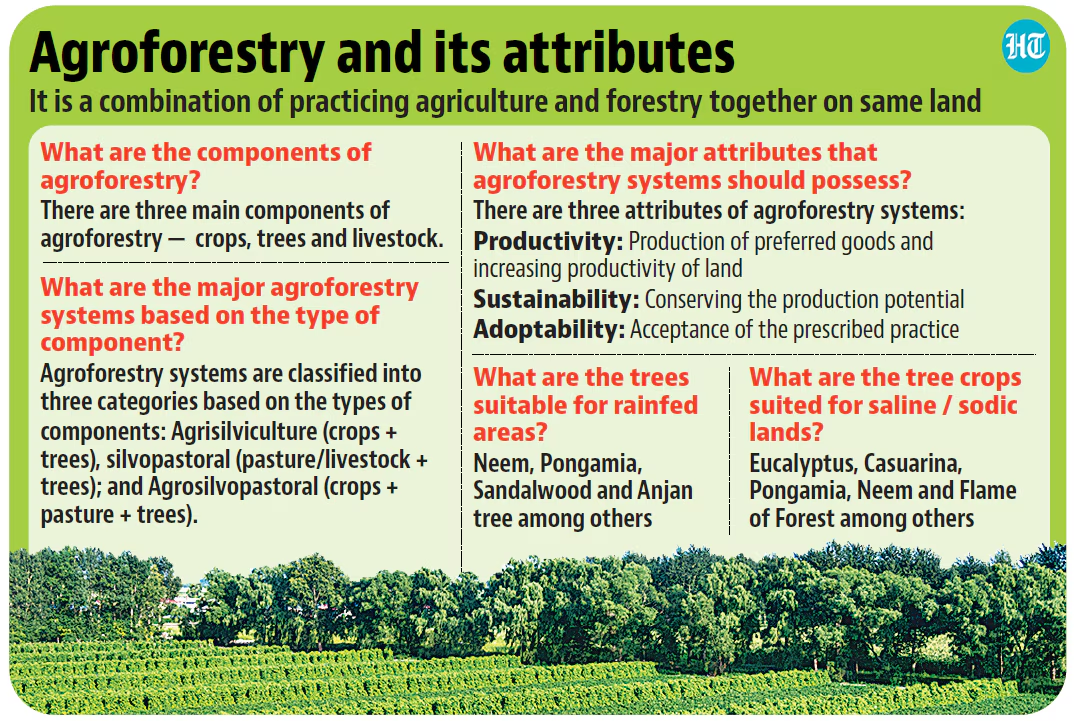

कृषि वानिकी क्या है?

- कृषि वानिकी (वृक्षों और फसलों की संयुक्त कृषि) एक भूमि उपयोग प्रणाली है, जिसमें कृषि उत्पादकता, आजीविका और पर्यावरणीय संधारणीयता में सुधार के लिये एक ही भूमि क्षेत्र पर फसलों और/या पशुधन के साथ वृक्षों का रोपण किया जाता है।

- वृक्षों को कृषि के साथ एकीकृत कर, इससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होता है तथा पर्यावरण-अनुकूल विधियों से ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा मिलता है।

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 के माध्यम से भारत में कृषि वानिकी को औपचारिक रूप से बढ़ावा दिया गया।

- भारत में कृषि वानिकी 28.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है, जो देश के कुल भूमि क्षेत्र का 8.65% है।

|

पहलू |

सामाजिक वानिकी (Social Forestry) |

कृषि वानिकी (Agroforestry) |

|

परिभाषा |

स्थानीय समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पारंपरिक वनों के बाहर वानिकी। |

एक ही भूमि पर वृक्षों का फसलों और/या पशुधन के साथ एकीकरण। |

|

प्रमुख उद्देश्य |

ग्रामीण और वंचित समुदायों की ईंधन, चारा और लकड़ी जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। |

कृषि उत्पादकता, आजीविका और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार। |

|

लक्षित समूह |

सामूहिक/सामुदायिक लाभ पर केंद्रित, विशेषकर निर्धन और सीमांत लोग। |

मुख्यतः व्यक्तिगत किसानों को बेहतर भूमि उपयोग के माध्यम से लाभ। |

|

उदाहरण |

ग्राम की सामुदायिक भूमि, परती भूमि, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण। |

निजी खेतों/फार्म्स में फसलों के साथ फलदार वृक्ष/चारा उगाना। |

|

नीतिगत समर्थन |

सामुदायिक वनीकरण कार्यक्रमों और संयुक्त वन प्रबंधन के माध्यम से समर्थन। |

राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति, 2014 द्वारा संस्थागत समर्थन। |

- घटक:

- कृषि भूमि और खेतों में वृक्ष रोपण, जो चारा, ईंधन, लकड़ी, फल या आय का स्रोत प्रदान करते हैं।

- वृक्ष और फसलों का संयोजन, जैसे कोको, कॉफी, ऑयल पाम और रबर।

- वन्य क्षेत्रों में या उनके निकट कृषि करना, जिससे वन समीप भूमि का सतत् रूप से प्रबंधन करने में मदद मिलती है।

- कृषि वानिकी के प्रकार:

- फार्म वानिकी: इसका आशय किसानों द्वारा अपनी भूमि पर वृक्षों की खेती से है जो प्रायः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये होती है।

- कृषि कार्यों के साथ वानिकी को एकीकृत करने के लिये राष्ट्रीय कृषि आयोग (NCA) (1976) द्वारा प्रोत्साहन प्रदान किया गया।

- विस्तरण वानिकी: हरित आवरण का विस्तार करने के लिये गैर-वनीय, अवक्रमित क्षेत्रों में वृक्षारोपण करना।

- मिश्रित वानिकी: इसमें बंजर भूमि या गांव की सार्वजनिक भूमि पर ईंधन, चारा और फलों के वृक्षों का संयोजन शामिल है।

- वातरोधक: पवन, सूर्यप्रकाश और मृदा अपरदन से सुरक्षा के लिये वृक्ष/झाड़ियों की कतारें।

- रेखीय वृक्षारोपण (लीनियर स्ट्रिप प्लान्टेशन): सड़कों, नहरों और रेलवे लाइनों के किनारे रोपित किये जाने वाले तेज़ी से बढ़ने वाले वृक्ष।

- फार्म वानिकी: इसका आशय किसानों द्वारा अपनी भूमि पर वृक्षों की खेती से है जो प्रायः वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये होती है।

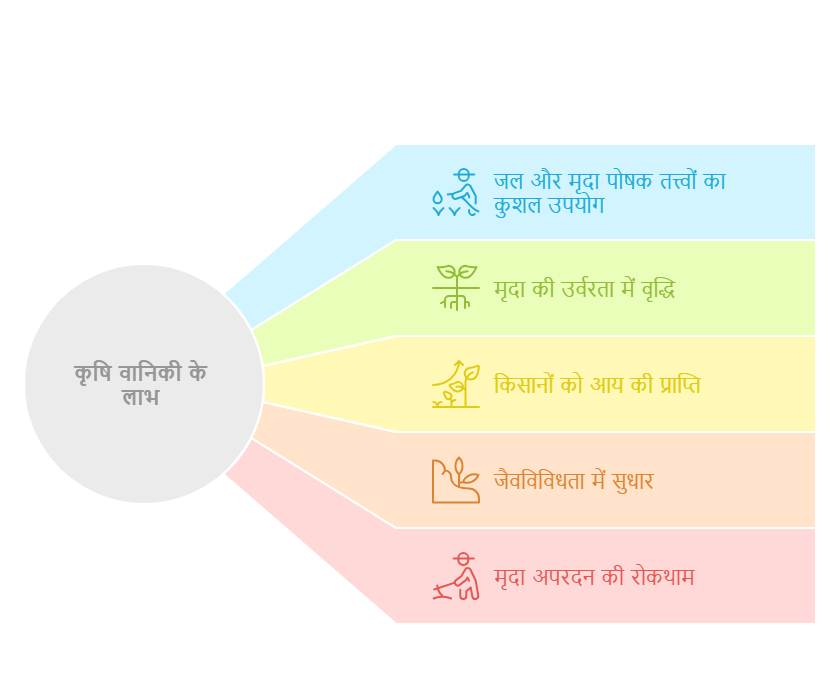

कृषि वानिकी के प्रमुख लाभ क्या हैं?

- आर्थिक योगदान: कृषि वानिकी से भारत की काष्ठ ईंधन की लगभग आधी आवश्यकताएँ, लघु काष्ठ की दो-तिहाई मांग, कागज़ की लुगदी के लिये कच्चे माल का 60% और हरे चारे की लगभग 9-11% मांग की पूर्ति होती है।

- यह फल, चारा, ईंधन, फाइबर, उर्वरक और लकड़ी जैसे विविध उत्पादों के माध्यम से ग्रामीण आजीविका की दृष्टि से सशयक है, जिससे आय, खाद्य सुरक्षा और फसल विफलता के प्रति अनुकूलन क्षमता बढ़ती है।

- पर्यावरणीय लाभ:

- कार्बन पृथक्करण और जलवायु शमन: पर्याप्त समर्थन के साथ कृषि वानिकी से वर्ष 2030 तक 2.5 बिलियन टन से अधिक CO2 समतुल्य कार्बन को संग्रहित किया जा सकता है। एकीकृत वनरोपण और पुनर्वनीकरण (ARR) परियोजनाएँ कार्बन सिंक के रूप में प्रमुख भूमिका निभाने, भूमि पुनरुद्धार तथा जलवायु अनुकूलन का समर्थन करने और वर्ष 2070 तक भारत के शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को प्राप्त करने में निर्णायक हैं।

- मृदा उर्वरता में सुधार: कृषि वानिकी प्रणालियों के तहत नाइट्रोजन फिक्सिंग पेड़ प्रतिवर्ष लगभग 50-100 किलोग्राम नाइट्रोजन/हेक्टेयर/वर्ष संग्रह करने में सक्षम हैं। पत्तियों के अपघटन से ह्यूमस बनता है, पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण होता है और मृदा के स्वास्थ्य में सुधार होता है जिससे रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है और जैविक खेती को बढ़ावा मिलता है।

- पारिस्थितिकी स्थिरता: कृषि वानिकी से मृदा स्वास्थ्य, जल प्रतिधारण, पोषक चक्रण एवं जैवविविधता में सुधार होता है जिससे कृषि रसायनों पर निर्भरता कम होती है।

- इससे विविध प्रजातियों को आश्रय मिलने के साथ एकीकृत कीट प्रबंधन में सहायता मिलती है, जिससे प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण के साथ पारिस्थितिकी स्थिरता के माध्यम से जलवायु अनुकूलन को बढ़ाता मिलता है।

- वैश्विक प्रतिबद्धताओं हेतु समर्थन: कृषि वानिकी से भारत के अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्यों (जैसे वर्ष 2030 तक 2.5-3 बिलियन टन CO2-समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक का निर्माण करना और 26 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करना) में योगदान मिलता है।

- यह 17 सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) में से 9 के अनुरूप भी है।

- नवीकरणीय ऊर्जा का संवर्द्धन: कृषि वानिकी बायोमास आधारित धारणीय ऊर्जा के उत्पादन के साथ स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देने पर केंद्रित है।

कृषि वानिकी से संबंधित सरकार की प्रमुख पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति (NAP), 2014: भारत समर्पित कृषि वानिकी नीति अपनाने वाला पहला देश बन गया है, जो निजी और सामुदायिक भूमि पर एकीकृत कृषि-वानिकी प्रणालियों को बढ़ावा देता है।

- इसके तहत मंत्रिस्तरीय अभिसरण, सरलीकृत कटाई और पारगमन नियम, संस्थागत समर्थन (जैसे, CAFRI) और अनुसंधान-विस्तार संबंधों का आह्वान किया गया है।

- इस नीति द्वारा कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF) का आधार तैयार हुआ तथा ASEAN, रवांडा, नेपाल और इथियोपिया में इसी प्रकार की नीतियों को प्रेरणा मिली।

- कृषि वानिकी उप-मिशन (SMAF), 2016: राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन (NMSA) के तहत शुरू किये गए SMAF का उद्देश्य पौधों की खरीद, वृक्षारोपण, संरक्षण और विस्तार हेतु प्रोत्साहन (विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों को) प्रदान करके कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना है।

- अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (AICRP), 1983: यह ICAR द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अनुसंधान नेटवर्क है जो भारत के विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल कृषि वानिकी प्रणालियों के विकास और सुधार पर केंद्रित है।

- GROW: नीति आयोग द्वारा शुरू की गई GROW (ग्रीनिंग एंड रेस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि का पुनरुद्धार करने के साथ पेरिस समझौते के तहत भारत के 2.5-3 बिलियन टन CO2-समतुल्य कार्बन सिंक लक्ष्य में योगदान करना है।

- यह राष्ट्रीय, राज्य और ज़िला स्तर पर हस्तक्षेप का मार्गदर्शन करने के क्रम में भुवन पोर्टल पर रिमोट सेंसिंग, GIS और कृषि वानिकी उपयुक्तता सूचकांक (ASI) का उपयोग करने पर केंद्रित है।

कृषि वानिकी नीति के प्रभावी उपयोग में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- विनियामक एवं संस्थागत विखंडन: विभिन्न राज्यों में वृक्षों की कटाई और परिवहन नियमों में भिन्नता, साथ ही वानिकी, कृषि एवं ग्रामीण विकास विभागों के बीच समन्वय की कमी, नीति के एकरूप क्रियान्वयन में बाधा बनती है।

- जागरूकता एवं तकनीकी क्षमता की कमी: किसान नीति के लाभों, पारिस्थितिकीय महत्त्व और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति जागरूक नहीं हैं।

- प्रशिक्षित विस्तार कर्मचारियों की कमी तथा प्रजातियों के चयन, वृक्षारोपण तकनीक और एकीकृत कीट प्रबंधन पर वैज्ञानिक ज्ञान तक सीमित पहुँच के कारण इसे अपनाना कठिन हो गया है।

- वित्तीय और बाज़ार से जुड़ी बाधाएँ: उच्च प्रारंभिक निवेश, दीर्घ निर्माण अवधि, बीमा और कृषि वानिकी-विशिष्ट ऋण योजनाओं का अभाव इसे वित्तीय रूप से जोखिमपूर्ण बनाता है।

- लकड़ी-आधारित उद्योगों से कमज़ोर जुड़ाव और मूल्य सुनिश्चितता की अनुपस्थिति लाभप्रदता को घटाती है।

- डिजिटल और निगरानी अंतराल: कम डिजिटल साक्षरता और सीमित कनेक्टिविटी, नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) के उपयोग को सीमित करती हैं।

- वास्तविक समय में निगरानी की कमी से छोटे किसानों के लिये निगरानी, पारदर्शिता और अनुपालन प्रभावित होता है।

- अनुसंधान एवं अवधारणा संबंधी बाधाएँ: क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास (R&D), वृक्ष-फसल मॉडल और जलवायु-अनुकूल प्रजातियों पर अध्ययन की कमी, साथ ही किसानों का जोखिम से बचने का व्यवहार और लाभ को लेकर अनिश्चितता, उनके आत्मविश्वास तथा बड़े पैमाने पर अपनाने को प्रभावित करते हैं।

कृषि वानिकी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये?

- विनियामक सुधार: वृक्ष की कटाई और परिवहन नियमों के लिये एक समान राष्ट्रीय ढाँचा तैयार किया जाए और राज्यों में नीति के एकरूप क्रियान्वयन हेतु पूर्ण रूप से क्रियाशील राज्य स्तरीय समितियों (SLC) के माध्यम से समन्वय को मज़बूत किया जाए।

- जागरूकता एवं क्षमता निर्माण: कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), ICAR एवं वन विभागों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जागरूकता तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किये जाएँ, ताकि किसानों और विस्तार कार्यकर्त्ताओं को नीति के लाभ, जलवायु-अनुकूलन मॉडल व एकीकृत कीट प्रबंधन के विषय में शिक्षित किया जा सके।

- वित्तीय और बाज़ार समर्थन: कृषि वानिकी-विशेष ऋण व बीमा योजनाएँ लागू की जाएँ,

सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए तथा लकड़ी-आधारित उद्योगों के साथ बाय-बैक व्यवस्था (Buy-back arrangements) स्थापित की जाए ताकि लाभप्रदता बढ़े और वित्तीय जोखिम कम हो। - डिजिटल पहुँच और निगरानी: ग्रामीण डिजिटल अवसंरचना का विस्तार किया जाए ताकि नेशनल टिम्बर मैनेजमेंट सिस्टम (NTMS) पोर्टल का उपयोग बढ़ सके और वास्तविक समय में निगरानी, ट्रेसबिलिटी एवं अनुपालन के लिये GIS, रिमोट सेंसिंग तथा AI आधारित उपकरणों का एकीकरण किया जाए।

- अनुसंधान और प्रदर्शन: उत्पादक एवं जलवायु-संवेदनशील प्रजातियों पर क्षेत्र-विशिष्ट अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश किया जाएँ तथा मॉडल कृषि वानिकी फार्म स्थापित किये जाएँ ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं का प्रदर्शन हो, जोखिम की धारणा कम हो और किसानों का आत्मविश्वास बढ़े।

निष्कर्ष

मॉडल नियम जलवायु-अनुकूल कृषि, ग्रामीण आय सृजन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के एक उपकरण के रूप में कृषिवानिकी को मुख्यधारा में लाने के लिये एक रूपांतरणकारी दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। भारत के कृषि और पर्यावरण परिदृश्य में इनकी पूर्ण क्षमता को साकार करने के लिये, संस्थागत समन्वय, डिजिटल सशक्तीकरण और बाज़ार विकास के माध्यम से कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का समाधान करना अत्यंत आवश्यक होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. कृषि-वानिकी में भारत की लकड़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने, ग्रामीण आय को बढ़ाने और पारिस्थितिक संतुलन को बढ़ावा देने की क्षमता है। इसके कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण कीजिये और एक व्यवहार्य कार्य योजना का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर:(d) प्र. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2014)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: d प्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसे कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 5 उत्तर: c मेन्स:प्रश्न. भारतीय कृषि की प्रकृति की अनिश्चितताओं पर निर्भरता के मद्देनज़र, फसल बीमा की आवश्यकता की विवेचना कीजिये और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी० एम० एफ० बी० वाइ०) की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिये। (2016) प्रश्न. भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि क्षेत्र में हुई विभिन्न प्रकार की क्रांतियों की व्याख्या कीजिये। इन क्रांतियों ने भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा में किस प्रकार मदद की है? (2017) |