एडीज़ मच्छरों के विरुद्ध भारत की रणनीति पर पुनर्विचार | 13 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

भारत में एडीज़ मच्छरों द्वारा संचारित डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका के मामलों में वृद्धि हो रही है, फिर भी अधिकारियों की निर्भरता अब भी कम प्रभावी धुआँ उड़ाने (फ्यूमिगेशन) पर बनी हुई है।

- विशेषज्ञ व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी, और नवाचारपूर्ण, किफायती उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

एडीज़ मच्छरों के विरुद्ध वर्तमान उपाय क्यों विफल हो रहे हैं?

- मच्छरों का व्यवहार: एडीज़ मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय घर के अंदर और रात में कृत्रिम प्रकाश के नीचे काटते हैं। इसलिये बाहरी धुआँ उड़ाने (फॉगिंग) से उनकी अधिकांश गतिविधियाँ नहीं रोक पाई जातीं।

- स्थानीय अधिकारी अब भी बड़े पैमाने पर फ्यूमिगेशन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियाँ इसे नियमित विधि के रूप में अनुशंसित नहीं करतीं। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत कम होता है।

- रासायनिक प्रतिरोध: मच्छर पायरेथ्रॉइड आधारित वेपोराइज़र और टेमेफोस लार्वीसाइड्स के प्रति सहनशीलता विकसित कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रभावकारिता कम हो रही है।

- नई प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत: वोल्बाशिया मच्छरों या स्थानिक रिपेलेंट्स जैसी आशाजनक नवाचार उच्च लागत और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण अब तक सीमित रूप से उपयोग में नहीं आ पाए हैं।

- आपर्यप्त टीका: जहाँ डेंगू वैक्सीन परीक्षण जैसे डेन्गीऑल जारी हैं, वहीं भारत में अब तक चिकनगुनिया या जीका के लिये कोई अनुमोदित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

एडीज़ मच्छरों को कम करने के लिये उपाय किये जा सकते हैं?

- फॉगिंग से स्रोत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना: फॉगिंग से मच्छरों की संख्या में बहुत कम कमी आती है क्योंकि एडीज़ मच्छर ज़्यादातर घरों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिये सरकार को प्राथमिक रूप से लार्वा स्रोत प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिये, जिसके अंतर्गत घरों, छतों, टायरों और निर्माण स्थलों पर जमा स्थिर पानी की नियमित सफाई की जानी चाहिये।

- उदाहरण: दिल्ली का “10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट” अभियान, जिसमें परिवारों को हर हफ्ते पानी के बर्तनों की जाँच करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- सामुदायिक सहभागिता बढ़ाएँ: लैटिन अमेरिका में हुए कैमिनो वर्दे अध्ययन से साबित हुआ कि जब लोग स्वयं मच्छरों के प्रजनन स्थलों का प्रबंधन करते हैं तो डेंगू संक्रमण में उल्लेखनीय गिरावट आती है।

- भारत वार्ड और गाँव स्तर पर ऐसे साक्ष्य-आधारित सामुदायिक अभियानों को लागू कर सकता है।

- पोलियो अभियानों की तरह ही भारत को एक “डेंगू मुक्त भारत मिशन” चलाने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालयी शिक्षा, टीवी और डिजिटल माध्यमों के जरिये जनजागरूकता को जोड़ा जाए।

- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) घरेलू स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिये अग्रिम पंक्ति की शिक्षिकाएँ बन सकती हैं।

- किफायती और सुरक्षित निरोधक सुनिश्चित करना: DEET (एन,एन-डाइएथिल-मेटा-टोलुआमाइड) आधारित निरोधकों (जो सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- सरकार जन औषधि केंद्रों के अंतर्गत व्यापक पहुँच के लिये कीटनाशकों को सब्सिडी दे सकती है या शामिल कर सकती है।

- व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना: लोगों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, दिन में सोने वालों के लिये कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी और कीटनाशक-उपचारित स्कूल यूनिफॉर्म के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये।

- जागरूकता अभियानों में इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिये कि मलेरिया मच्छरों के विपरीत, एडीज मच्छर दिन के समय काटते हैं।

- नवीन हस्तक्षेपों का समर्थन करना: डेंगू संचरण को कम करने के लिये वोलबैचिया-संक्रमित मच्छरों (ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार किया जा रहा है) को एकीकृत करना।

- टीके के विकास का समर्थन किया जाना चाहिये, लेकिन सीमित प्रभावकारिता के कारण इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिये।

- पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन: एडीज़ वायरस प्लास्टिक कचरे और फेंके गए कंटेनरों में पनपते हैं। भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिये मज़बूत पहलों की आवश्यकता है।

- स्मार्ट शहर और स्वच्छ भारत मिशन डेंगू विरोधी अपशिष्ट प्रबंधन अभियान को एकीकृत कर सकते हैं।

एडीज़ मच्छरों से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ

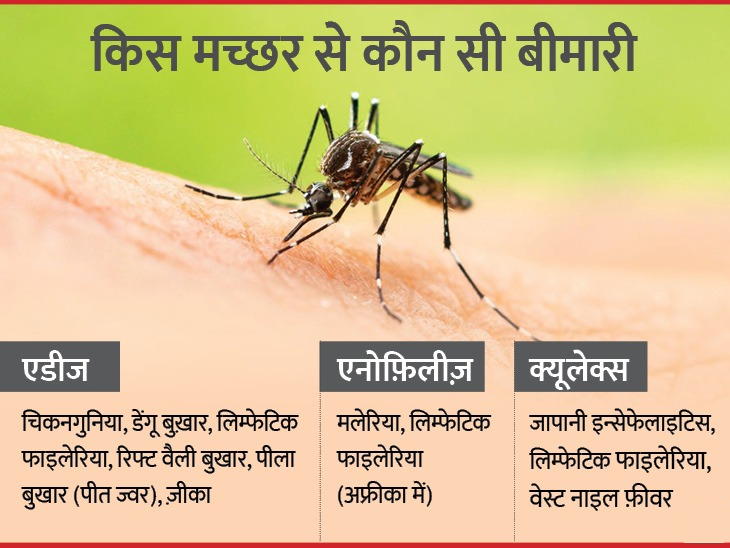

- एडीज़ मच्छरों के कारण डेंगू, ज़ीका, और चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर और तेज़ी से फैलने वाले आर्बोवायरस का संक्रमण फैलता है, जिससे इन मच्छरों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

- भारत में डेंगू एक साथ स्थानिक (Endemic) और उभरता हुआ रोग है, जो विश्व के सबसे उच्चतम रोग भार में से एक है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 33 मिलियन लक्षणात्मक और 100 मिलियन बिना लक्षण वाले (Asymptomatic) संक्रमण होते हैं।

- भारत में वर्ष 2016 में गुजरात राज्य से ज़ीका का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक जैसे कई अन्य राज्यों में भी मामले सामने आए हैं।

- चिकनगुनिया, भारत में पाया जाने वाला एक विषाणुजनित रोग है, जिसके कारण जोड़ों में गंभीर दर्द, बुखार और चकत्ते हो जाते हैं तथा इसका कोई विशेष उपचार नहीं किया जाता।

- वर्ष 1963, 1965, 1973 में इसका बड़ा प्रकोप हुआ और बाद में वर्ष 2006 में यह पुनः उभरा, जो अब लगभग सभी राज्यों, विशेषकर शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सीमित प्रभावशीलता के बावजूद, भारत एडीज़ नियंत्रण के लिये धूम्रीकरण पर निर्भर है? चर्चा कीजिये और स्थायी विकल्प सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘वोलबैचिया पद्धति’ का कभी-कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? (2023)

(a) मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना

(b) शेष शस्य (क्रॉप रेज़िड्यु) से संवेष्टन सामग्री (पैकिंग मटीरियल) बनाना

(c) जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना

(d) जैव मात्रा के ऊष्मरासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? (2021)

(a) कॉन्ग्रेस घास

(b) एलिफैंट घास

(c) लेमन घास

(d) नट घास

उत्तर: c