बाढ़ और भूस्खलन का जोखिम | 18 Sep 2025

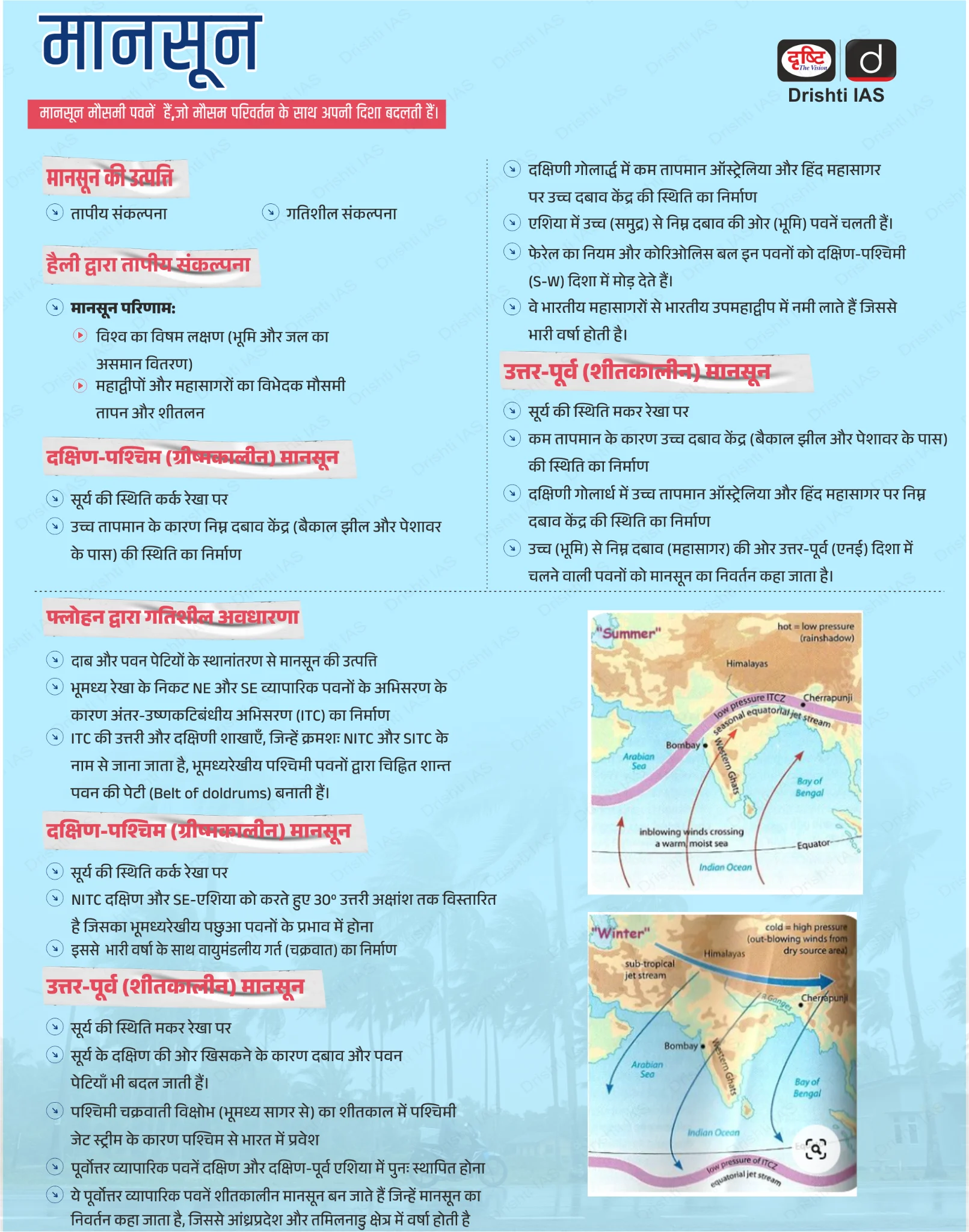

प्रिलिम्स के लिये: मानसून, हिमालय, बादल फटना, हिमोढ़, हिमनद झील के फटने से बाढ़ (ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड- GLOF)।

मेन्स के लिये: पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की संवेदनशीलता में योगदान करने वाले कारक और शमन के उपाय।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वर्तमान मानसून के कारण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में असामान्य रूप से तीव्र वर्षा हुई है, जिससे भूस्खलन की घटनाएँ बढ़ गई हैं और नदी प्रणालियाँ चरम स्तर पर पहुँच गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन और अवसंरचना दोनों पर जोखिम और अधिक बढ़ गया है।

पहाड़ी क्षेत्रों में बाढ़ और भूस्खलन की संभावना को कौन-से कारक बढ़ाते हैं?

- खड़ी ढलानें और गुरुत्वाकर्षण: खड़ी ढलानों पर पानी समतल भूमि की तुलना में बहुत तेज़ी से बहता है, जिससे जल का अवशोषण (इन्फिल्ट्रेशन) नहीं हो पाता। इसका परिणाम यह होता है कि पानी शीघ्र ही नालों और नदियों में एकत्र हो जाता है और अचानक आने वाली बाढ़ (फ्लैश फ्लड) की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

- उदाहरण के लिये मंडी, कुल्लू, धराली, थराली और जम्मू में भूस्खलन।

- भू-विज्ञान और मृदा का प्रकार: कई युवा पर्वत शृंखलाएँ (जैसे हिमालय) भूगर्भीय रूप से सक्रिय होती हैं तथा खंडित, कमज़ोर या अपक्षयित चट्टानों से बनी होती हैं जो आसानी से टूट जाती हैं।

- पर्वतीय मिट्टी अक्सर कमज़ोर होती है और उसमें गहरी जड़ प्रणाली का अभाव होता है, जिससे उसके बह जाने का खतरा रहता है।

- दार्जिलिंग और सिक्किम में बार-बार होने वाले भूस्खलन कमज़ोर चट्टानी संरचनाओं और नाज़ुक मिट्टी के कारण होते हैं।

- पर्वतीय मिट्टी अक्सर कमज़ोर होती है और उसमें गहरी जड़ प्रणाली का अभाव होता है, जिससे उसके बह जाने का खतरा रहता है।

- जलविज्ञान संबंधी कारक: एक घाटी वर्षा के पानी को एक संकरी धारा या नदी में प्रवाहित करती है और उच्च ऊर्जा प्रवाह के साथ तीव्र ढाल पानी को प्रबल अपरदन शक्ति प्रदान करती है, जो नदी के किनारों और ढलानों को नष्ट कर देती है, जिससे बाढ़ और भी बदतर हो जाती है।

- उदाहरण के लिये, उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी घाटियों में अक्सर अचानक बाढ़ आ जाती है।

- उत्प्रेरक कारक: लगातार बारिश या तीव्र बादल फटने से मिट्टी संतृप्त हो जाती है, घर्षण कम हो जाता है और भूस्खलन, अचानक बाढ़ तथा मलबे का प्रवाह जैसी घटना देखने को मिलती है।

- अचानक तापमान में वृद्धि या अत्याधिक बारिश के कारण बर्फ पिघल जाती है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी प्रवाहित होता है, ज़मीन संतृप्त हो जाती है और नदियों में बाढ़ आ जाती है।

- उदाहरण: जून–सितंबर 2025 के मौसम में उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में 30% से अधिक अतिरिक्त वर्षा दर्ज की गई है।

- मानव-जनित कारक: सड़क काटना, खड़ी ढलानों पर निर्माण, प्राकृतिक जल निकासी का अवरुद्ध होना, असंतुलित कृषि और अत्यधिक चराई ढलानों को अस्थिर करती है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

- जोशीमठ भूमि धंसाव (2023), जो अनियमित निर्माण से जुड़ा है, मानव-जनित भेद्यता को उजागर करता है।

जलवायु परिवर्तन बाढ़ और भूस्खलन की संवेदनशीलता को किस प्रकार प्रभावित करता है?

- चरम वर्षा घटनाओं में वृद्धि: गर्म वातावरण अधिक नमी (लगभग 7% प्रति 1°C) को धारण करता है, जिसके कारण तीव्र वर्षा और बादल फटने (क्लाउडबर्स्ट) की घटनाएँ होती हैं। इससे आकस्मिक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) आती है, क्योंकि भूमि पानी को पर्याप्त तेज़ी से अवशोषित नहीं कर पाती और नाले-नदियाँ उफान पर आ जाते हैं।

- जलवायु परिवर्तन मानसूनी पैटर्न को बाधित करता है, जिससे कभी सूखा तो कभी तीव्र वर्षा होती है। सूखी और कठोर मिट्टी पानी को अवशोषित नहीं कर पाती, जिससे सतही बहाव, बाढ़ और अपरदन का खतरा बढ़ता है।

- हिमनद झील विस्फोट बाढ़ (GLOFs): बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर पिघलते हैं और हिमोढ़ों द्वारा बांधित अस्थिर झीलों का निर्माण होता है, जिन्हें मोरेन (मलबे से बने बाँध) रोके रखते हैं। इनके टूटने पर GLOF की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे भारी मात्रा में पानी और मलबा अचानक प्रवाहित होते है, जिससे नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ आती है।

- वर्ष 2023 दक्षिण ल्होनक GLOF (सिक्किम) ने 16,000 करोड़ रुपये की चुंगथांग जलविद्युत परियोजना को नष्ट कर दिया, तीस्ता नदी में गाद जमा हो गई और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया।

- पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना: उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान बढ़ने से पर्माफ्रॉस्ट (स्थायी रूप से जमी मिट्टी) पिघलने लगता है, जिससे ढलानों की स्थिरता कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप चट्टानें गिरने, भूस्खलन होने और नदियों में मलबा जाने की घटनाएँ बढ़ती हैं, जो बाढ़ के खतरे को और अधिक बढ़ा देती हैं।

- वनाग्नि में वृद्धि: जलवायु परिवर्तन पहाड़ी क्षेत्रों को अधिक गर्म और शुष्क बना देता है, जिससे वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ जाती हैं। ये आग वनस्पति को नष्ट कर देती हैं, मिट्टी को जलरोधी बना देती हैं तथा जब वर्षा होती है तो तीव्र गति से मलबे का बहाव (debris flow) शुरू हो जाता है।

- उदाहरण के लिये, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 के अनुसार अकेले उत्तराखंड में नवंबर 2022 और जून 2023 के बीच 5,351 वनाग्नि की घटनाएँ दर्ज की गईं है।

बाढ़ प्रबंधन पर NDMA दिशानिर्देश

- संरचनात्मक उपाय

- बाढ़ के जल का अपवर्तन: नदी के जल स्तर को कम करने के लिये प्राकृतिक/कृत्रिम चैनलों का उपयोग करना।

- जलग्रहण क्षेत्र उपचार/वनरोपण: जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन, मृदा संरक्षण, चेक डैम तथा अवरोधक बेसिन बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिये अवरोधन बेसिन।

- तटबंध/लीव/दीवार: अतिप्रवाह को रोकना; दिल्ली के पास यमुना पर प्रभावी।

- जल निकासी सुधार: सड़कों/नहरों/रेलवे द्वारा अवरुद्ध प्राकृतिक जल निकासी को बहाल करना।

- जल निकासी सुधार/गाद निष्कासन/ड्रेजिंग: निर्वहन क्षमता बढ़ाना, उद्गम/संगम स्थलों पर चयनात्मक गाद निष्कासन।

- जलाशय/बाँध/जल भंडारण: अतिरिक्त बाढ़ के जल का भंडारण करना।

- गैर-संरचनात्मक उपाय

- बाढ़ प्रबंधन योजनाएँ (FMP): सभी सरकारी विभागों/एजेंसियों के लिये अनिवार्य।

- बाढ़ पूर्वानुमान एवं चेतावनी: CWC और IMD से प्राप्त वास्तविक समय के निर्वहन तथा वर्षा के आँकड़ों पर आधारित।

- बाढ़ रोधी: सुरक्षा के लिये ऊँचे प्लेटफार्म, उपयोगिता प्रतिष्ठान, दो मंजिला आश्रय स्थल।

- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM): बेसिन/वाटरशेड स्तर पर जल प्रबंधन।

- बाढ़ मैदान क्षेत्रीकरण: भूमि उपयोग को विनियमित करना; क्षेत्रों को अत्यधिक या आंशिक रूप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिह्नित करना।

भूस्खलन पर NDMA दिशानिर्देश

- भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण: भूस्खलन जोखिम क्षेत्रीकरण के नक्शे मैक्रो (1:50,000/25,000) और मेसो (1:10,000) पैमाने पर तैयार किये जाने चाहिये, जिसमें UAV, भौगोलिक लेज़र स्कैनर तथा उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा जैसे उन्नत उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिये।

- पूर्व चेतावनी प्रणाली (LEWS): एक प्रभावी LEWS में वर्षा-आधारित थ्रेशोल्ड मॉडलिंग, वायरलेस उपकरण और वर्षा तथा भूकंप-प्रेरित भूस्खलनों दोनों के लिये वास्तविक समय निगरानी शामिल होनी चाहिये।

- क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण: क्षमता निर्माण के लिये भूस्खलन जोखिम प्रबंधन में राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (TNA), प्रशिक्षण में नई प्रौद्योगिकियों का उपयोग और स्थाई स्तर के समुदायों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- पर्वतीय क्षेत्र विनियम एवं नीतियाँ: रणनीति में भू-उपयोग नीतियों को तैयार करने और लागू करने, भवन विनियमों का अद्यतन करने, BIS कोडों को संशोधित करने तथा भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नगर एवं ग्राम नियोजन कानूनों में जोखिम क्षेत्रीकरण प्रावधानों को शामिल करने की सिफारिश की गई है।

बाढ़ और भूस्खलन के प्रति क्षेत्रों की संवेदनशीलता को कम करने हेतु क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- पर्यावरणीय उपाय: देशी वृक्षों के साथ वनरोपण और पुनर्वनरोपण तथा वन पंचायतें समुदायों को मृदा का संरक्षण करने, वर्षा जल को अवशोषित करने और वनों की रक्षा करने के लिये सशक्त बनाती हैं।

- कॉन्टूर ट्रेंचिंग, टेरेस फार्मिंग और चेक डैम वर्षा के पानी के बहाव को धीमा करते हैं, जल अवशोषण की अनुमति देते हैं, तलछट को रोकते हैं तथा अपरदन को कम करते हैं।

- इंजीनियरिंग उपाय: रॉक बोल्ट, सॉइल नेल (Soil nail), अवरोधक दीवारें (Retaining walls) और मलबा प्रवाह अवरोधक/स्क्रीन ढलानों को स्थिर करते हैं तथा चट्टानों व मलबे को सड़कों या बस्तियों तक पहुँचने से रोकते हैं।

- नदी सुधार, अपवर्तन चैनल और अवसाद जाल नदी की वहन क्षमता को बढ़ाती हैं, अतिरिक्त जल को सुरक्षित दिशा में प्रवाहित करती हैं तथा गाद व मलबे को रोककर बाढ़ के जोखिम को कम करती हैं।

- शहरी बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता को उचित जल-निकासी प्रणाली, स्पॉन्ज सिटी मॉडल और वर्षा जल संचयन के माध्यम से सुदृढ़ किया जा सकता है।

- नीति संबंधी उपाय: वहन क्षमता अध्ययनों को लागू करना, दृढ़ भूमि उपयोग नियोजन तथा आपदा-प्रवण क्षेत्रों की पहचान करना, ताकि तीव्र ढलानों, नदी तल तथा बाढ़ मैदानों पर निर्माण को रोका जा सके; असुरक्षित बस्तियों का पुनर्वास किया जा सके और दृढ़ भवन संहिता/बिल्डिंग कोड लागू की जा सके।

- सुदृढ़ शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ विकसित करना, जिनमें मौसम पूर्वानुमान, वर्षा आँकड़े और नदी स्तर का एकीकरण हो तथा उन्हें सामुदायिक सायरन व ड्रिल से समर्थित करना, ताकि समय पर सुरक्षित क्षेत्रों में निकासी सुनिश्चित की जा सके।

- आर्थिक एवं वित्तीय उपाय: राज्यों और ज़िलों के लिये समर्पित आपदा जोखिम न्यूनीकरण बजट बनाना।

- वर्षा/बाढ़-स्तर के कारकों के आधार पर त्वरित भुगतान हेतु पैरामीट्रिक बीमा मॉडल अपनाना (लंबे दावों से बचें)।

निष्कर्ष

पहाड़ी क्षेत्र स्वभावतः तीव्र ढलानों और अविकसित भूगर्भीय संरचना के कारण असुरक्षित होते हैं। लेकिन अस्थायी निर्माण और वनों की कटाई जैसी मानवीय गतिविधियों ने इस जोखिम को अत्यधिक बढ़ा दिया है। प्रभावी शमन के लिये एक एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेंडाई फ्रेमवर्क (2015–30) के अनुरूप हो और जिसमें दृढ़ भूमि-उपयोग नीतियाँ, पारिस्थितिक पुनर्स्थापन, इंजीनियरिंग समाधान तथा समुदाय-आधारित शीघ्र चेतावनी प्रणालियाँ शामिल हों।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये कि भूगर्भीय नाजुकता और मानवीय गतिविधियाँ किस प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में जल-मौसम संबंधी आपदाओं में योगदान करती हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स

प्रश्न. हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाटों में भूस्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021)

प्रश्न. “हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है।” कारणों की विवेचना कीजिये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइये। (2016)