भारत में दहेज मृत्यु | 16 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, दहेज हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना मेन्स के लिये:भारत में दहेज मृत्यु, भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दहेज से संबंधित कानूनी प्रावधान |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और तमिलनाडु जैसे राज्यों में दहेज से संबंधित मृत्यु में वृद्धि इस गैरकानूनी प्रथा की लगातार बढ़ती को दर्शाती है। महिलाओं को अब भी दहेज के लिये उत्पीड़न, मारपीट और आत्महत्या जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जाँच प्रक्रियाएँ लंबी होती हैं तथा दोषियों को सजा मिलना दुर्लभ बना हुआ है।

दहेज मृत्यु और क्रूरता

- दहेज मृत्यु: भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS) की धारा 80 के अनुसार, यदि किसी महिला की शादी के 7 वर्षों के भीतर जलने, चोट लगने या किसी अन्य अप्राकृतिक परिस्थिति में मृत्यु हो जाती है और मृत्यु से पहले उसे दहेज के लिये प्रताड़ित या परेशान किया गया हो, तो इसे दहेज मृत्यु माना जाएगा।

- सजा: न्यूनतम 7 वर्ष का कारावास, जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।

- क्रूरता: बीएनएस की धारा 86 के तहत क्रूरता को किसी भी जानबूझकर किये गए आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी महिला को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित कर सकता है या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुँचा सकता है।

- इसमें उसे या उसके परिवार को धन या संपत्ति की अवैध मांगों को पूरा करने के लिये मज़बूर करने के उद्देश्य से किया गया उत्पीड़न, या ऐसी मांगों को पूरा करने में विफलता के कारण किया गया उत्पीड़न भी शामिल है।

भारत में दहेज से संबंधित मृत्यु के क्या कारण हैं?

- सांस्कृतिक अधिकार और गहराई से जमी परंपराएँ: दहेज, भले ही वर्ष 1961 से दहेज निषेध अधिनियम के तहत अवैध घोषित है, फिर भी इसे आज भी एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जाता है।

- कई परिवार इसे विवाह का अनिवार्य हिस्सा मानते हैं और अक्सर इसे “उपहार” के रूप में छिपाया जाता है। समाज के कुछ वर्गों में, किसी लड़की की अहमियत उसके जीवन की उपलब्धियों से नहीं, बल्कि वह कितना दहेज लेकर आई, इससे तय की जाती है।

- सांस्कृतिक और सामाजिक दबाव के कारण परिवार बढ़ती दहेज मांगों को पूरा करने के लिये मज़बूर हो जाते हैं, जिससे उत्पीड़न, हिंसा और यहाँ तक कि मौतें भी होती हैं।

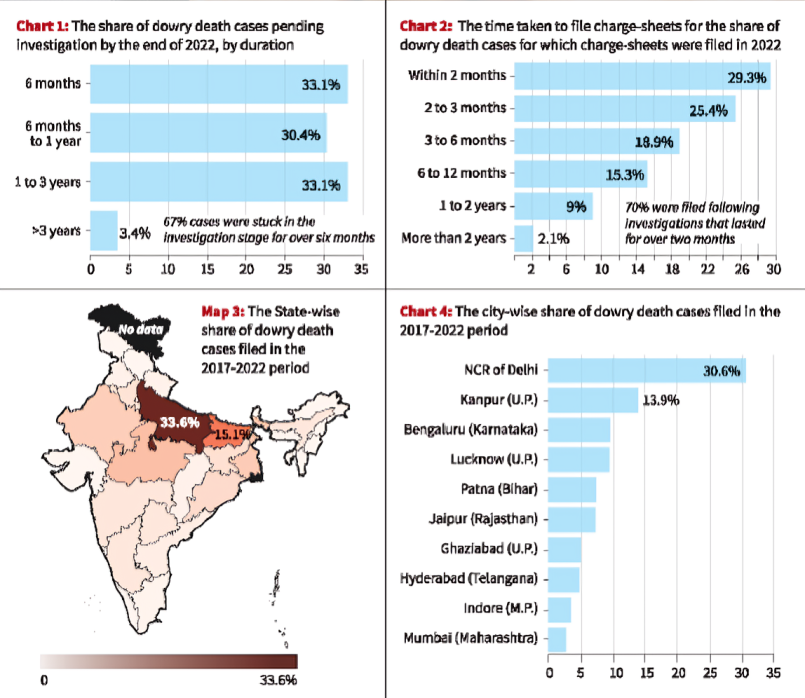

- भारत में दहेज समस्या की व्यापकता: वर्ष 2017 से 2022 के बीच, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष औसतन 7,000 दहेज से संबंधित हत्याएँ दर्ज हुईं।

- NCRB के आँकड़ें अपवादित हैं, क्योंकि दहेज से होने वाली अनेक मौतें रिपोर्ट ही नहीं की जातीं, जो इस समस्या की गंभीरता को रेखांकित करता है।

- विश्व बैंक द्वारा वर्ष 1960 से 2008 तक ग्रामीण भारत में किये गए एक अध्ययन में, 40,000 शादियों में से 95% में दहेज दिया गया था। यह दर्शाता है कि यह प्रथा आज भी कितनी गहराई तक फैली हुई है।

- लैंगिक भेदभाव और पितृसत्तात्मक प्रथाएँ: दहेज का इस्तेमाल अक्सर महिलाओं पर नियंत्रण स्थापित करने के लिये किया जाता है, जिन्हें शादी के बाद बोझ समझा जाता है। पति और ससुराल वालों द्वारा अतिरिक्त दहेज की माँग पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण में निहित है जो महिलाओं को एक वस्तु के रूप में देखते हैं।

- हिंसा का सामान्यीकरण: भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 80 और 85 जैसे कानून दहेज से संबंधित मृत्यु और उत्पीड़न को अपराध की श्रेणी में रखते हैं। फिर भी, दहेज प्रथा ने कई घरों में दुर्व्यवहार को सामान्य बना दिया है। ऐसी हिंसा अक्सर दर्ज नहीं की जाती, इसे निजी पारिवारिक मामला मानकर नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है।

- वर्ष 2017 और 2022 के बीच, भारत भर में 6,100 से अधिक हत्याओं का मुख्य कारण दहेज था।

- इनमें से 60% से अधिक मामले पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार से सामने आए। झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों को मिलाकर ये आठ राज्य इस अवधि में 80% दहेज हत्याओं के लिये ज़िम्मेदार थे।

- कानूनों की सही जानकारी का अभाव और उनका प्रभावी क्रियान्वयन न होना महिलाओं के लिये हिंसात्मक रिश्तों से बाहर निकलना और भी कठिन बना देता है।

- आर्थिक कारकों की भूमिका: बढ़ते आर्थिक दबाव दहेज की बढ़ती माँग में योगदान करते हैं। बढ़ता उपभोक्तावाद, सोशल मीडिया का प्रभाव और 'भव्य शादी' की चाहत दहेज की अपेक्षाओं के लिये अनुकूल माहौल बनाती है।

न्यायिक हस्तक्षेप:

- संजय कुमार जैन बनाम दिल्ली राज्य (2011): सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज प्रथा को भारतीय समाज पर एक अभिशाप बताया और दहेज हत्या के बढ़ते खतरे को खत्म करने के लिये कड़े प्रयास करने का आह्वान किया।

- के. प्रेमा एस. राव बनाम यदला श्रीनिवास राव (2003): सर्वोच्च न्यायालय ने ज़ोर देकर कहा कि कड़े कानून तभी प्रभावी होंगे जब उनका गंभीरता से पालन किया जाएगा। इसने अदालतों और प्रवर्तन एजेंसियों से दहेज विरोधी कानून के उद्देश्य को पूरा करने के लिये दृढ़ता से कार्य करने का आग्रह किया।

- सतवीर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (1998): पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दहेज को एक कलंक और सामाजिक बुराई बताया तथा दहेज से संबंधित मृत्यु को रोकने के लिये सामाजिक सोच में बदलाव और मज़बूत कानूनों की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

- एस. गोपाल रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (1996): सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में स्पष्ट किया कि दहेज निषेध अधिनियम का उद्देश्य न केवल दहेज प्राप्त करने वालों को, बल्कि दहेज मांगने वालों को भी दंडित करना है। दहेज को विवाह के बदले में "लेन-देन" (quid pro quo) के रूप में लेना या देना अवैध है और यह समाज में गहराई से फैले लिंग भेदभाव को दर्शाता है।

भारत में दहेज से संबंधित मामलों के समक्ष कानूनी और न्यायिक चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- अपर्याप्त जाँच और धीमी प्रतिक्रिया: प्रत्येक वर्ष दहेज हत्या के 7,000 मामलों में से केवल 4,500 मामलों में ही आरोप पत्र दाखिल हो पाते हैं।

- बाकी मामलों में जाँच में देरी, लापरवाही, साक्ष्य की कमी या झूठी शिकायतों के कारण कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाती।

- वर्ष 2022 में दहेज से संबंधित 67% से अधिक मौतों की जाँच छह महीने से अधिक समय से लंबित थी, जो प्रणालीगत देरी को दर्शाता है।

- न्यायिक बाधाएँ: चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी 90% से अधिक मामलों में अदालती कार्यवाही में देरी होती है। प्रत्येक वर्ष औसतन केवल 100 दोषसिद्धियों के साथ, ये मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं, जिससे अपराधियों में दंड से बच निकलने की भावना बढ़ती है।

- पुलिस और न्यायपालिका के बीच समन्वय का अभाव: पुलिस अक्सर छोटे शहरों या गांवों में दहेज संबंधी शिकायतों को “मध्यस्थता” के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करती है।

- इसके अलावा, चार्जशीट दाखिल करने की धीमी गति (70% मामलों में दो महीने या उससे अधिक समय के बाद) और अदालतों में कार्यवाही की देरी, एक ऐसी व्यवस्था बनाती है जहाँ न्याय केवल विलंबित नहीं बल्कि कई बार निषेध हो जाता है।

- कम रिपोर्ट करना और पीड़ित को दोषी ठहराना: दहेज से जुड़ी कई मौतों की रिपोर्ट ही नहीं की जाती, क्योंकि पीड़ितों और उनके परिवारों को सामाजिक कलंक, कानूनी जानकारी की कमी और समाज व परिवार के दबाव का सामना करना पड़ता है।

- कई महिलाएँ इस डर से शिकायत दर्ज नहीं करातीं कि उन्हें परिवार से निकाल दिया जाएगा और पीड़ित परिवार अक्सर सघन सामाजिक ढाँचे वाले समुदायों में न्याय के लिये आगे आने से हिचकिचाते हैं।

दहेज संबंधी हिंसा के चक्र को समाप्त करने हेतु के क्या किया जा सकता है?

- आर्थिक सशक्तीकरण: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना दहेज हिंसा के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 जैसे कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये ताकि लड़कियाँ स्कूल में बनी रहें और बाल विवाह से बचें।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसी योजनाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिये आवश्यक साधन, बचत और कौशल प्रदान कर सकती हैं।

- जब महिलाएं कमाने और संसाधनों पर नियंत्रण रखने लगती हैं, तो वे हिंसा का विरोध करने और अपना भविष्य खुद बनाने में अधिक सक्षम होती हैं।

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना, और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसी योजनाएँ महिलाओं को आत्मनिर्भरता के लिये आवश्यक साधन, बचत और कौशल प्रदान कर सकती हैं।

- दहेज रिपोर्टिंग को आसान और सुरक्षित बनाना: टेक्नोलॉजी आधारित प्लेटफॉर्म (जैसे ऐप्स, व्हाट्सऐप हेल्पलाइन) का उपयोग करके गुमनाम शिकायतों की सुविधा दी जा सकती है तथा पुलिस की प्रतिक्रिया को ट्रैक किया जा सकता है। परिवार या समुदाय के अंदर से आने वाले व्हिसलब्लोअर्स को कानूनी गोपनीयता और सुरक्षा दी जानी चाहिये, जिससे रिपोर्टिंग को सुरक्षित बनाने से अधिक महिलाएँ आगे आने का साहस करेंगी।

- कानून प्रवर्तन को मजबूत करना: दहेज संबंधी मामलों को अधिक संवेदनशीलता और तत्परता से निपटाने के लिये पुलिस को प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। समय पर जाँच और आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- दहेज की शिकायतों को शुरू से ही आपराधिक मामलों के रूप में दर्ज और जाँच किया जाना चाहिये। इन मामलों को गंभीरता से लेना यह स्पष्ट संदेश देता है कि दहेज से जुड़ा उत्पीड़न कोई समझौते योग्य विषय नहीं, बल्कि एक अपराध है।

- महिलाओं के लिये वास्तविक "एक्सिट पाथवे" बनाना: बिना सहारे के दुर्व्यवहार से बाहर निकलना संभव नहीं है। प्रत्येक ज़िले में परामर्श, क़ानूनी सहायता और रोज़गार सहायता सहित उचित आश्रयों की आवश्यकता है। जो महिलाएँ बाहर निकलती हैं, उन्हें सीधे नकद या आय सहायता मिलनी चाहिये, ताकि जीवनयापन अगला संघर्ष न बन जाए।

- न्यायिक सुधार और मामलों की त्वरित सुनवाई: दहेज हत्या के मामलों के लिये समर्पित फास्ट-ट्रैक अदालतों की स्थापना से मुकदमों में तेजी आएगी और न्याय प्रणाली में देरी कम होगी।

- जागरूकता और कानूनी सहायता में वृद्धि: दहेज उत्पीड़न के पीड़ितों को कानूनी सहायता और परामर्श तक आसान पहुँच प्रदान की जानी चाहिये।

- दहेज के नकारात्मक प्रभावों को लक्षित करने वाले सामाजिक जागरूकता अभियान समय के साथ सामाजिक दृष्टिकोण को बदलने में मदद कर सकते हैं, जिससे दहेज से संबंधित हिंसा में कमी आ सकती है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: "कानूनी रूप से निषिद्ध होने के बावजूद, भारत में दहेज प्रथा अब भी फल-फूल रही है।" इसके पीछे सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारणों की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:

|