UNFCCC में सुधार की मांग | 09 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:UNFCCC, जैवविविधता पर कन्वेंशन, हरित जलवायु कोष, क्योटो प्रोटोकॉल, अनुकूलन और शमन मेन्स के लिये:वैश्विक जलवायु शासन में UNFCCC की भूमिका, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संस्थानों के लिये संरचनात्मक सुधार प्रस्ताव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

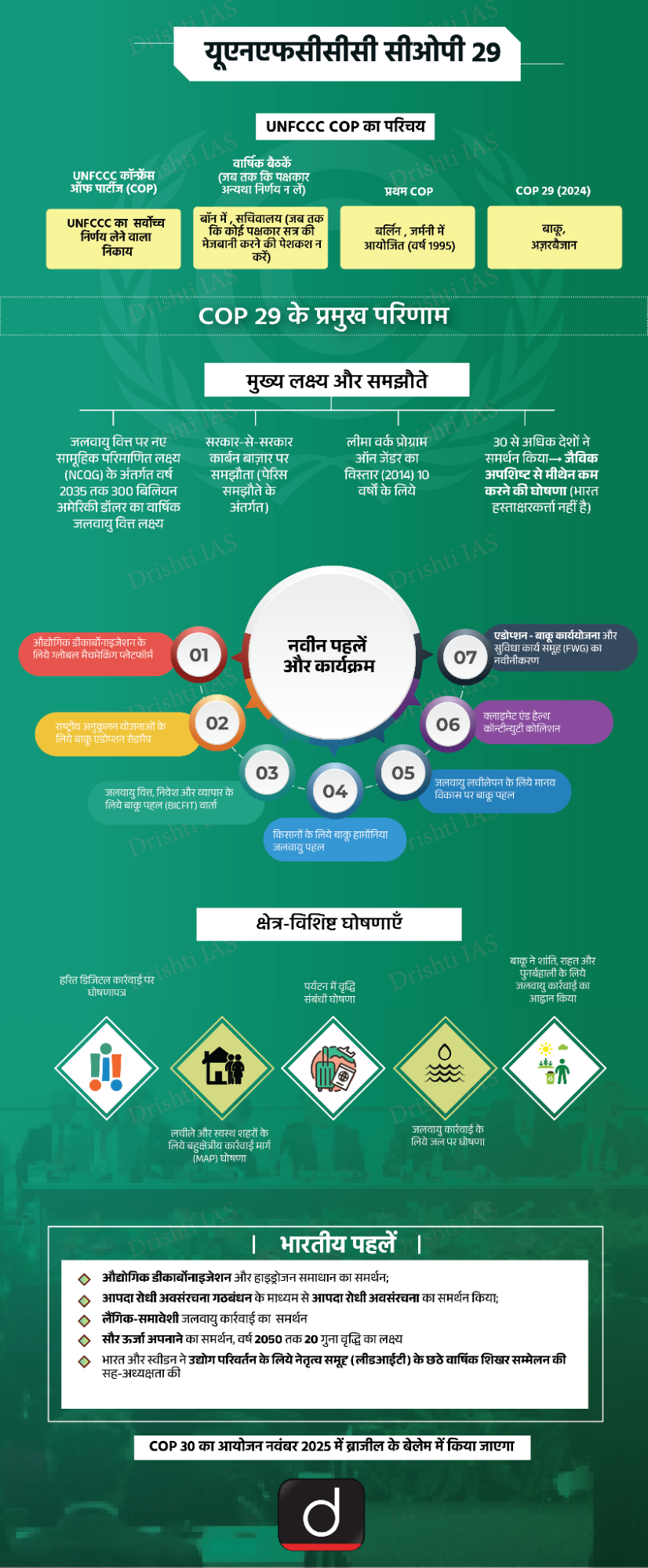

जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) प्रक्रिया में सुधार के लिये एक बार फिर नवीन प्रयास शुरू हुआ है, जिसे वर्ष 2025 में ब्राज़ील में होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP-30) से पहले गति मिली है। हालाँकि इसके कमज़ोर कार्यान्वयन, अपर्याप्त वित्तपोषण और प्रक्रियागत अक्षमताओं को लेकर चिंताएँ हैं।

- हालाँकि वर्ष 2025 के बॉन सम्मेलन में इन प्रस्तावों पर चर्चा हुई, लेकिन कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई।

UNFCCC प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता क्यों है?

- प्रभावशीलता का अभाव: दशकों से चल रही वार्ताओं के बावजूद, वैश्विक उत्सर्जन निरंतर बढ़ रहा है और यह प्रक्रिया 1.5°C तक तापमान वृद्धि को सीमित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई प्रदान करने में असफल रही है।

- स्वैच्छिक प्रतिबद्धताएँ: पेरिस समझौता मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) पर आधारित है, जो विधिक रूप से बाध्यकारी नहीं हैं और प्रायः वैज्ञानिक सिफारिशों से कमज़ोर साबित होते हैं।

- मई 2025 तक केवल 21 देशों (लगभग 11%) ने ही अपने 2035 के NDC प्रस्तुत किये हैं, जिससे ब्राज़ील में होने वाले COP30 से पहले चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- जो NDC प्रस्तुत किये गए हैं, उनमें से भी कई में विश्वसनीय क्रियान्वयन योजनाओं का अभाव है (अर्थात् वे दस्तावेज़ों पर तो महत्त्वाकांक्षी हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से अस्पष्ट या वित्तीय रूप से अपर्याप्त हैं)।

- सर्वसम्मति आधारित निर्णय प्रक्रिया: UNFCCC के तहत प्रत्येक निर्णय पर सभी पक्षकार देशों की सहमति आवश्यक होती है, जिससे प्रत्येक देश को प्रभावी वीटो शक्ति मिल जाती है।

- यह प्रायः सहमति प्राप्त करने के लिये कमज़ोर समझौतों की ओर ले जाता है।

- नागरिक समाज समूहों ने यह मांग की है कि जब सर्वसम्मति संभव न हो, तब बहुमत आधारित निर्णय प्रक्रिया अपनाई जाए, लेकिन यह प्रस्ताव अभी भी विवादास्पद बना हुआ है।

- असमानता और जलवायु न्याय संबंधी चिंताएँ: छोटे द्वीपीय राज्योंऔर कम विकसित देशों को प्रायः निर्णय प्रक्रिया में नज़रअंदाज़ किया जाता है और उनके जलवायु न्याय व अनुकूलन वित्तीय सहायता की मांगों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

- विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्तपोषण प्रतिबद्धताओं तथा उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को पूरा न करने से अविश्वास और गहरा हो गया है।

- वैश्विक उत्सर्जन में 1% से भी कम योगदान देने के बावजूद छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों (SIDS) को गंभीर जलवायु प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है।

- 2°C तापमान वृद्धि के परिदृश्य में, चरम मौसम घटनाओं से वार्षिक क्षति का आँकड़ा वर्ष 2050 तक 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है।

- विश्वसनीयता और राजनीतिक इच्छाशक्ति: संयुक्त राज्य अमेरिका का पेरिस समझौते से बाहर होना UNFCCC की विश्वसनीयता को कमज़ोर करता है।

- क्रियान्वयन में कमियाँ: क्योटो प्रोटोकॉल में गंभीर कमियाँ रहीं, क्योंकि इसमें चीन और भारत जैसे विकासशील देशों को छूट दी गई, जिससे वैश्विक उत्सर्जन में कटौती के प्रयास कमज़ोर हो गए। इसका परिणाम यह हुआ कि वैश्विक उत्सर्जन में वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 2012 तक 44% की वृद्धि दर्ज की गई।

- पेरिस समझौता, यद्यपि अधिक समावेशी है, लेकिन इसमें लागू करने योग्य समय-सीमा का अभाव है।

- लॉस एंड डैमेज फंड, जिसे संवेदनशील देशों को समर्थन देने के लिये बनाया गया था, अब भी वित्तीय कमी से जूझ रहा है, क्योंकि विकसित देश दायित्व स्वीकार करने में अनिच्छा दिखा रहे हैं।

- COP28 (दुबई) में भी जलवायु वित्तीय अंतर को कम करने के लिये कोई स्पष्ट समय-सीमा, बाध्यकारी निर्देश या लागू करने योग्य प्रतिबद्धताएँ निर्धारित नहीं की गई थी।

- जीवाश्म ईंधन का प्रभाव: COP28 वह पहला समझौता था जिसमें जीवाश्म ईंधनों से दूर जाने की आवश्यकता को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। हालाँकि दुबई तथा बाकू जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर देशों में COP बैठकों का आयोजन हितों के टकराव और ग्रीनवॉशिंग को लेकर चिंताएँ उत्पन्न करता है।

- प्रवर्तन तंत्र की कमी: देशों द्वारा अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा न करने पर कोई ठोस दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती, जिससे जवाबदेही कमज़ोर पड़ती है और प्रणाली में विश्वास भी कम होने लगता है।

UNFCCC क्या है?

- परिचय: UNFCCC को वर्ष 1992 के रियो अर्थ समिट में अपनाया गया था और यह 21 मार्च, 1994 को लागू हुआ।

- वर्तमान में इस कन्वेंशन के 198 पक्षकार (Parties) हैं, जिससे यह लगभग सार्वभौमिक सदस्यता वाला समझौता बन गया है।

- UNFCCC, जैवविविधता पर कन्वेंशन (CBD) और मरुस्थलीकरण से निपटने हेतु संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCCD) के साथ तीन रियो कन्वेंशनों में से एक है।

- ये तीनों कन्वेंशन आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं तथा वैश्विक पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिये संयुक्त समन्वय समूह (Joint Liaison Group) द्वारा सहयोग और समन्वय को सुनिश्चित किया जाता है।

- उद्देश्य: वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैस सांद्रता को ऐसे स्तर पर स्थिर करना जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोका जा सके।

- मूल सिद्धांत:

- साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियाँ (CBDR): विकसित देशों ने ऐतिहासिक रूप से उत्सर्जन में अधिक योगदान दिया है, इसलिये उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन को कम करने में नेतृत्व करें और विकासशील देशों को सहायता प्रदान करें।

- समता: यह सिद्धांत मानता है कि प्रत्येक देश की क्षमताएँ और ज़िम्मेदारियाँ अलग-अलग होती हैं तथा उन्हें उसी के अनुसार उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिये।

- संस्थागत संरचना:

- COP: यह सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है।

- सहायक निकाय (Subsidiary Bodies): इसमें वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह हेतु सहायक निकाय (SBSTA) और कार्यान्वयन हेतु सहायक निकाय (SBI) शामिल हैं।

- सचिवालय (Secretariat): इसका मुख्यालय बॉन, जर्मनी में है। यह कन्वेंशन और उसके प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करता है।

- ग्लोबल इनोवेशन हब: यह वर्ष 2021 में प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य कम उत्सर्जन और जलवायु-अनुकूल भविष्य के लिये परिवर्तनकारी नवाचारों को बढ़ावा देना है।

- मुख्य कार्य:

- वार्ता मंच: यह हर वर्ष कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP) का आयोजन करता है, जहाँ देश जलवायु समझौतों पर चर्चा करते हैं और प्रगति की समीक्षा करते हैं।

- निगरानी और रिपोर्टिंग: यह देशों से अपेक्षा करता है कि वे नियमित रूप से अपने उत्सर्जन और जलवायु संबंधी कार्यों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

- वित्तीय एवं तकनीकी सहायता: यह हरित जलवायु कोष जैसे तंत्रों के माध्यम से विकासशील देशों को वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है।

- UNFCCC के अंतर्गत प्रमुख समझौते:

- क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे वर्ष 1997 में अपनाया गया, अब तक का एकमात्र वैश्विक समझौता है जिसमें विकसित देशों के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कटौती हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इसका उद्देश्य था कि वर्ष 2012 तक उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर से 5% कम किया जाएँ।

- पेरिस समझौते (2015) के तहत देशों ने यह सहमति जताई कि वे स्वैच्छिक जलवायु कार्रवाई योजनाएँ प्रस्तुत करेंगे ताकि वैश्विक तापमान वृद्धि को 2°C से काफी नीचे और आदर्श रूप से 1.5°C तक सीमित किया जा सके।

- भारत ने वर्ष 2002 में इसे अनुमोदित किया। यह "साझा लेकिन विभेदित ज़िम्मेदारियों" के सिद्धांत पर आधारित है।

UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिये कौन-से सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- बहुमत-आधारित निर्णय लेने का प्रस्ताव: यदि एक निर्धारित समयावधि के भीतर सहमति नहीं बनती है, तो बहुमत आधारित मतदान की व्यवस्था की जानी चाहिये। इससे कुछ सदस्य देशों द्वारा अनावश्यक बाधात्मक स्थिति से बचा जा सकेगा और अधिक महत्त्वाकांक्षी तथा प्रभावी निर्णयों को साकार किया जा सकेगा।

- NDC कार्यान्वयन की स्वतंत्र समीक्षा का अधिदेश: UNFCCC के तहत एक स्वतंत्र तकनीकी निकाय की स्थापना की जानी चाहिये, जो एनडीसी की विश्वसनीयता का मूल्यांकन करे, उनके कार्यान्वयन की निगरानी करे और कमज़ोर प्रदर्शन करने वाले देशों की पहचान सार्वजनिक रूप से करे।

- यह व्यवस्था प्रक्रिया में प्रतिष्ठा-आधारित उत्तरदायित्व और तकनीकी सख्ती सुनिश्चित करने में सहायक होगी।

- जलवायु वित्त की पहुँच को पारदर्शिता और प्रभावशीलता से जोड़ना: ग्रीन क्लाइमेट फंड जैसे वित्तीय स्रोतों से प्राप्त धन के आवंटन को पारदर्शी रिपोर्टिंग तंत्र और अनुकूलन व शमन प्रयासों में प्राप्त मापनीय प्रगति के साथ जोड़ा जाना चाहिये।

- ये सुधार UNFCCC प्रक्रिया में संरचनात्मक अक्षमताओं और राजनीतिक बाधाओं को दूर करते हैं एवं यदि इन्हें क्रियान्वित किया जाए तो इसकी विश्वसनीयता, समानता तथा प्रभावशीलता में काफी सुधार हो सकता है।

- जलवायु चर्चा की मानवीय पुनर्संरचना: जलवायु वार्ताओं को एक ऐसे ढाँचे की ओर निर्देशित करना चाहिये जो मानवीय आवश्यकताओं को प्राथमिकता देता हो और जिसमें आवास, पोषण, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कम कार्बन विकल्पों को बढ़ावा दिया जाए।

- UNFCCC के ग्लोबल इनोवेशन हब द्वारा समर्थित यह दृष्टिकोण जलवायु कार्रवाई को विकासात्मक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप ढालता है और विकासशील देशों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने में सहायक बनता है।

- विस्तृत एजेंडों और लंबे वक्तव्यों के कारण वार्ताओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। यदि एजेंडा बिंदुओं को सुव्यवस्थित किया जाए, प्रतिनिधिमंडलों के आकार को सीमित किया जाए और बोलने की अवधि पर नियंत्रण रखा जाए, तो UNFCCC प्रक्रिया की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार किया जा सकता है।

निष्कर्ष

UNFCCC सुधारों से जुड़े प्रस्ताव, विकासशील देशों और नागरिक समाज समूहों के बीच बढ़ते असंतोष और अविश्वास को उजागर करते हैं। यह स्पष्ट संकेत हैं कि अब अधिक प्रभावशीलता, पारदर्शिता और पर्याप्त जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता है। इन चिंताओं के समाधान हेतु COP30 एक निर्णायक मंच के रूप में उभरता है। प्रस्तावित सुधारों के माध्यम से UNFCCC प्रक्रिया को सशक्त बनाना वैश्विक सहयोग और उत्तरदायित्व को मज़बूती देगा, जो जलवायु संकट से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये अत्यंत आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: लगभग सार्वभौमिक भागीदारी के बावजूद, UNFCCC को इसकी सीमित प्रभावशीलता और न्यायसंगत प्रतिक्रिया की कमी के कारण लगातार आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसकी संस्थागत और संरचनात्मक चुनौतियों का विश्लेषण कर यह सुझाव दीजिये कि इसे जलवायु आपातकाल की तीव्रता के अनुरूप अधिक उत्तरदायी तथा संवेदनशील बनाने के लिये कौन-से सुधार किये जा सकते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (UNFCCC) के COP के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) |