गंगा डॉल्फिन

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

भारतीय वन्यजीव संस्थान (WII) के एक हालिया अध्ययन ने लुप्तप्राय गंगा डॉल्फिन (Platanista gangetica) के लिये गंभीर रासायनिक प्रदूषण के खतरों पर प्रकाश डाला है।

गंगा डॉल्फिन से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

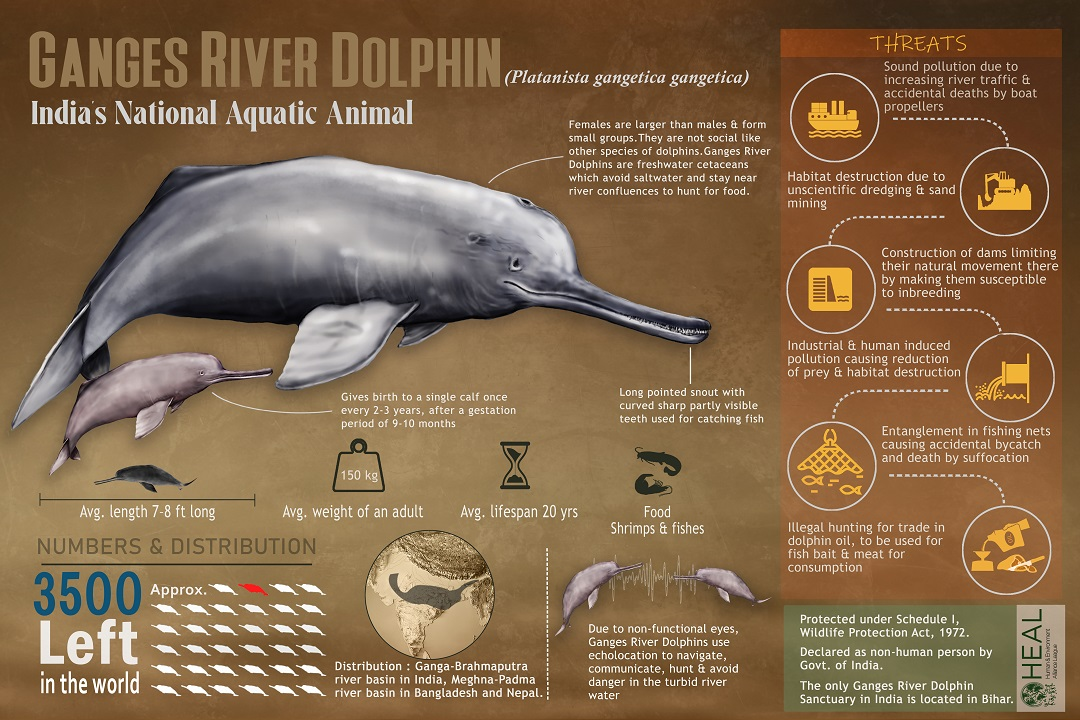

- परिचय: गंगा नदी डॉल्फिन, जिसे "टाइगर ऑफ गंगा" भी कहा जाता है, की आधिकारिक खोज वर्ष 1801 में हुई थी।

- यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव (वर्ष 2009 में घोषित) और असम का राजकीय जलीय जीव है।

- यह नदी पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक विश्वसनीय संकेतक के रूप में कार्य करती है, तथा जैवविविधता और जल गुणवत्ता पर प्रकाश डालती है।

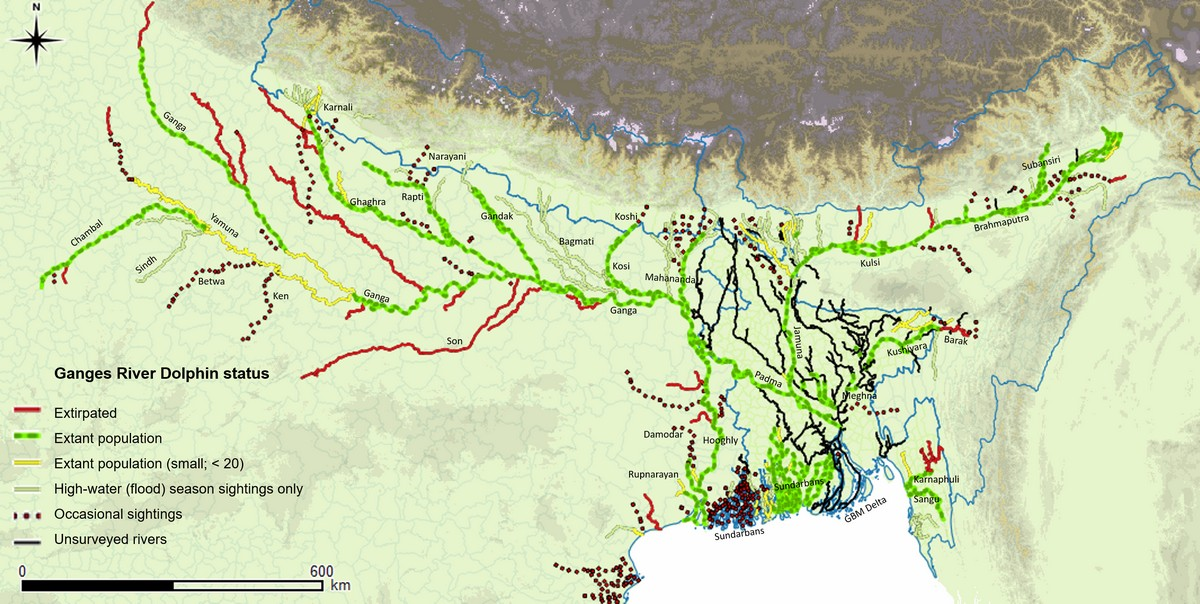

- निवास स्थान: ऐतिहासिक रूप से यह भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा-ब्रह्मपुत्र-मेघना और कर्णफुली-सांगू नदी प्रणालियों में पाई जाती है। लेकिन यह प्रजाति अपने अधिकांश प्रारंभिक वितरण क्षेत्रों से विलुप्त हो चुकी है।

- विशेषताएँ: यह विशेष रूप से स्वच्छ जल की प्रजाति है, ये कार्यात्मक रूप से दृष्टिहीन होती हैं और शिकार का पता लगाने के लिए अल्ट्रासोनिक इकोलोकेशन पर निर्भर करती हैं।

- सामान्यतः अकेले या छोटे समूहों में, प्रायः माँ-बछड़े के युग्म (Mother-Calf Pairs) के रूप में देखा जाता है।

- श्वसन के कारण उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण इसे स्थानीय रूप से 'सुसु' कहा जाता है।

- जनसंख्या: प्रोजेक्ट डॉल्फिन (वर्ष 2020) के तहत पहले राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में 6,327 नदी डॉल्फिन हैं।

- वर्ष 1957 के बाद से गंगा डॉल्फिन की जनसंख्या में 50% से अधिक की गिरावट आई है , तथा जनसंख्या में 25% की कमी आई है ।

- खतरा: WII के एक अध्ययन में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिनों द्वारा भोजन के रूप में खाई जाने वाली मछलियों में हानिकारक अंतःस्रावी-विघटनकारी रसायनों (EDCs) का उच्च स्तर पाया गया है।

- औद्योगिक रसायन (DEHP, DNBP), प्रतिबंधित कीटनाशक (DDT, लिंडेन(Lindane)) और भारी धातुएँ (आर्सेनिक, मरकरी, कैडमियम) जैसे प्रदूषक, मुख्य रूप से कृषि अपवाह, अनुपचारित औद्योगिक अपशिष्ट, वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन एवं खराब अपशिष्ट प्रबंधन से उत्पन्न होते हैं, जो हार्मोनल व प्रजनन प्रणालियों को नुकसान पहुँचाते हैं।

- अतिरिक्त खतरों में मत्स्यं के उपकरणों का उलझना, अवैध शिकार, बांधों और जल निकासी से आवास स्थल का नुकसान तथा जहाज़ों का शोर शामिल हैं।

- संरक्षण स्थिति:

- IUCN: लुप्तप्राय

- भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 : अनुसूची I

- लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय (CITES) : परिशिष्ट I

- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट 1

गंगा डॉल्फिन संरक्षण के लिये भारत की पहल

- प्रोजेक्ट डॉल्फिन : गंगा नदी डॉल्फिन, जिन्हें अंब्रेला प्रजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, के लिये विशेष संरक्षण उपायों को क्रियान्वित करता है।

- इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री और नदी डॉल्फिन के साथ-साथ संबंधित सीटेशियन को भी संरक्षित करना है। यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है।

- बिहार में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य स्थापित किया गया है। यह भारत का एकमात्र समर्पित डॉल्फिन अभयारण्य है।

- राष्ट्रीय गंगा नदी डॉल्फिन दिवस (5 अक्तूबर)

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है? (2015) (a) खारे पानी के मगरमच्छ उत्तर: (c) |

INSV कौंडिन्य

चर्चा में क्यों?

भारतीय नौसेना ने हाल ही में भारतीय नौसेना नौकायन पोत (INSV) कौंडिन्य को शामिल किया है, जो प्राचीन सिले हुए जहाज़ (स्टिच्ड शिप) निर्माण पद्धति (टंकाई पद्धति) का उपयोग करके बनाया गया पहला 'सिला हुआ जहाज़' है, जो भुला दी गई जहाज़ निर्माण विधियों को पुनः जीवित करता है।

- इसका नाम प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है और यह वर्ष 2025 के अंत तक प्राचीन व्यापार मार्गों का अन्वेषण करते हुए ओमान की ऐतिहासिक यात्रा पर निकलेगा।

- इसे भारतीय नौसेना , संस्कृति मंत्रालय और गोवा स्थित एक जहाज़ निर्माण कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है।

INSV कौंडिन्य के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- INSV कौंडिन्य: यह 5वीं शताब्दी के अजंता गुफा चित्रों में दर्शाए गए एक जहाज़ के आधार पर बनाया गया एक सिला हुआ जहाज़ है।

- यह पुस्तक अजंता के भित्तिचित्रों, प्राचीन ग्रंथ युक्तिकल्पतरु (राजा भोज द्वारा 9वीं शताब्दी ई. में लिखी गई) तथा विदेशी यात्रियों के विवरणों से प्रेरित है, जिन्होंने सिले हुए भारतीय जहाज़ों (stitched Indian ships) का वर्णन किया है।

- इसमें प्रतीकात्मक रूपांकन इस प्रकार हैं:

- कदंब वंश का गंदभेरुंड, जो कोंकण तट पर शासन करने वाला दो सिर वाला गरुड़

- पालों पर सूर्य के चित्र

- धनुष पर सिंह याली (पौराणिक सिंह)

- हड़प्पा शैली का प्रस्तर का लंगर।

- कौंडिन्य के बारे में: कौंडिन्य प्रथम शताब्दी के भारतीय नाविक थे, जिन्हें मेकांग डेल्टा तक नौकायन के लिये जाना जाता है, जहाँ उन्होंने योद्धा रानी सोमा से विवाह किया और फुनान साम्राज्य (आधुनिक कंबोडिया) की सह-स्थापना की, जो दक्षिण-पूर्व एशिया के शुरुआती भारतीय राज्यों में से एक था।

- आधुनिक कंबोडिया और वियतनाम के खमेर और चाम राजवंशों की उत्पत्ति इसी संघ से मानी जाती है।

- उनकी कहानी कंबोडियाई और वियतनामी स्रोतों में संरक्षित है, यद्यपि भारतीय अभिलेखों में नहीं, और उन्हें वैश्विक ऐतिहासिक प्रभाव वाली विदेशी यात्राएँ करने वाला पहला भारतीय नाविक माना जाता है।

- टंकाई विधि: यह 2,000 वर्ष पुरानी पारंपरिक भारतीय जहाज़ निर्माण तकनीक है जो अपने हस्त शिल्प कौशल, स्वदेशी सामग्रियों और गैर-औद्योगिक तकनीकों के लिये जानी जाती है। प्रमुख विशेषताओं में शामिल हैं:

- सिले हुए तख्ते की तकनीक: सागौन, साल या आम की लकड़ी के तख्तों को ड्रिल करके नारियल की रस्सियों से सिला जाता है, फिर जलरोधी बनाने के लिये कपास, राल और मछली के तेल से सील कर दिया जाता है।

- धातु के फास्टनरों का प्रयोग नहीं: लोहे की कीलों का प्रयोग करने वाली यूरोपीय विधियों के विपरीत, टंकाई विधि में जंग को रोकने के लिये धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था, जिससे जहाज़ हल्के, अधिक लचीले और मरम्मत में आसान हो जाते थे।

- अद्वितीय निर्माण: सर्वप्रथम पतवार का निर्माण किया जाता है, फिर रिब्स जोड़ी जाती हैं, जिससे वेस्टर्न फ्रेम-फर्स्ट विधियों के विपरीत, प्रक्षुब्ध सागर (Rough Seas) में भी अधिक लचीलापन और स्थायित्व प्राप्त होता है।

- स्वदेशी सामग्री: इसमें नारियल की रस्सी, डैमर राल और जंतु वसा का उपयोग किया जाता है, ये सभी समुद्री जल के प्रति प्रतिरोधी हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? (2016) (a) अफ्रीकी संघ उत्तर: (d) |

iGOT कर्मयोगी

स्रोत: पी.आई.बी.

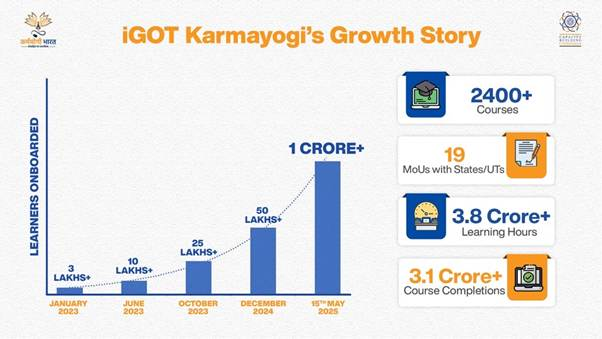

भारत के राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम (मिशन कर्मयोगी) के लिये केंद्रीय iGOT कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक सिविल सेवक पंजीकृत हैं, जो तेज़ी से डिजिटल अपनाने और लोक प्रशासन में परिवर्तनकारी बदलाव को दर्शाता है।

- पंजीकरण के अनुसार शीर्ष 5 राज्य बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश हैं। iGOT कर्मयोगी ने 3.1 करोड़ से अधिक शिक्षण प्रमाण-पत्र जारी किये हैं तथा कुल 3.8 करोड़ शिक्षण घंटे पूरे किये गए हैं।

- iGOT कर्मयोगी: कर्मयोगी भारत द्वारा संचालित, iGOT कर्मयोगी 16 भाषाओं में 2,400 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध कराता है, जो सभी पाठ्यक्रम भारतीय ज्ञान और मिशन कर्मयोगी के सिद्धांतों पर आधारित स्वदेशी कर्मयोगी योग्यता मॉडल के अनुरूप हैं।

- कर्मयोगी भारत, एक 100% सरकारी स्वामित्व वाली गैर-लाभकारी विशेष प्रयोजन कंपनी है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित किया गया है।

-

मिशन कर्मयोगी: इसका उद्देश्य भारत की विकासात्मक प्राथमिकताओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अनुरूप एक पेशेवर, अच्छी तरह से प्रशिक्षित और भविष्य के लिये तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है।

- यह मिशन नियम-आधारित (rule-based) प्रशिक्षण से भूमिका-आधारित (role-based) प्रशिक्षण की ओर एक परिवर्तन को बढ़ावा देता है और यह एक क्षमता-आधारित दृष्टिकोण को अपनाता है जो अभिवृति, कौशल एवं ज्ञान (Attitude, Skills, and Knowledge- ASK) के सही मिश्रण पर केंद्रित है।

- यह 70-20-10 मॉडल (70% अनुभव से सीखना, 20% साथियों से सीखना और 10% औपचारिक प्रशिक्षण से) का पालन करता है। यह सीखने को कॅरियर के लक्ष्यों से भी जोड़ता है और उद्देश्यपूर्ण प्रदर्शन मूल्यांकन सुनिश्चित करता है।

न्यायिक जवाबदेही और के. वीरास्वामी निर्णय, 1991

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

उपराष्ट्रपति ने आंतरिक जाँच/इन-हाउस इन्क्वायरी के संवैधानिक आधार को चुनौती दी और न्यायमूर्ति वर्मा के आवास पर नकदी जब्त होने के बाद के. वीरास्वामी निर्णय, 1991 की समीक्षा की मांग की, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ FIR याचिकाओं को खारिज कर दिया था तथा आंतरिक जाँच जारी रखने की अनुमति दी थी।

- आंतरिक जाँच: भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के एक पैनल द्वारा आंतरिक जाँच की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि किसी न्यायाधीश के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला है या नहीं।

- दोषी न्यायाधीशों के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की शक्तियाँ उन्हें सौंपे गए कार्य को स्थानांतरित करने या वापस लेने तथा संबंधित न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग की सिफारिश करने तक सीमित हैं।

- संविधान के तहत, अनुच्छेद 124 के तहत महाभियोग एकमात्र संवैधानिक निष्कासन प्रक्रिया है, लेकिन 75 वर्षों में यह कभी सफल नहीं हुई।

- वर्ष 2019 में तत्कालीन CJI रंजन गोगोई ने CBI को जस्टिस एस. एन. शुक्ला के खिलाफ FIR दर्ज करने की अनुमति दी थी, जबकि CJI दीपक मिश्रा ने महाभियोग की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने नज़रअंदाज कर दिया था।

- के. वीरास्वामी निर्णय, 1991: इसने न्यायाधीशों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों के रूप में वर्गीकृत किया, लेकिन अभियोजन (FIR दर्ज करना) के लिये मुख्य न्यायाधीश की मंज़ूरी की आवश्यकता होती है, जिससे न्यायपालिका को अंतर्निहित प्रतिरक्षा के साथ कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षा मिलती है।

- संविधान के तहत उन्मुक्ति: राष्ट्रपति और राज्यपालों (अनुच्छेद 361) के विपरीत, संविधान के तहत न्यायाधीशों को कोई उन्मुक्ति नहीं है।

- उपराष्ट्रपति का तर्क है कि अभियोजन की मंज़ूरी उस प्राधिकारी से मिलनी चाहिये जो लोक सेवक को नियुक्त करता है, अर्थात् भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें अनुच्छेद 53 के तहत कार्यकारी शक्तियाँ प्राप्त हैं।

और पढ़ें: न्यायिक स्थानांतरण और इन-हाउस इन्क्वायरी

हार्ट लैंप को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला

स्रोत: द हिंदू

बानू मुश्ताक द्वारा लिखित लघु कहानी संग्रह "हार्ट लैंप", जिसका दीपा भास्ती द्वारा अंग्रेज़ी में अनुवाद किया गया है, वर्ष 2025 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली कन्नड़ कृति बन गई है, जो भारतीय क्षेत्रीय साहित्य के लिये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

- हार्ट लैंप में पितृसत्ता के अधीन महिलाओं के संघर्ष को चित्रित करने वाली कहानियाँ हैं, जो बंदया साहित्य आंदोलन की प्रतिध्वनि हैं और लैंगिक भेदभाव के सार्वभौमिक विषयों पर प्रकाश डालती हैं।

- 1970 के दशक के बंदया आंदोलन ने महिलाओं के अधिकार और दलित मुद्दों पर साहित्यिक एवं सामाजिक सक्रियता को प्रज्वलित किया, जिसने कर्नाटक के साथ-साथ भारतीय राजनीति और साहित्य को प्रभावित किया।

- अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार: यह पूर्व में मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, यह अनूदित उपन्यास के लिये एक प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार है, जो UK या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ दीर्घ-रचनाओं या लघु कहानी संग्रहों को सम्मानित करता है। यह बुकर पुरस्कार फाउंडेशन, UK द्वारा प्रदान किया जाता है।

- पुरस्कार में 50,000 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड (GBP) की धनराशि प्रदान की जाती है, जिसे लेखक और अनुवादक के बीच बराबर-बराबर सहभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक चयनित लेखक और अनुवादक को 2,500 GBP प्रदान किया जाता है।

- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता:

|

वर्ष |

लेखक |

कृति |

|

1971 |

वी. एस. नायपॉल |

इन अ फ्री स्टेट |

|

1981 |

सलमान रुश्दी |

मिडनाइट्स चिल्ड्रन |

|

1997 |

अरुंधति रॉय |

द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स |

|

2006 |

किरण देसाई |

द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस |

|

2008 |

अरविंद अडिगा |

द व्हाइट टाइगर |

|

2022 |

गीतांजलि श्री |

टॉम्ब ऑफ सैंड |

और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024

गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा परियोजना

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अंतरिक्ष से प्रक्षेपित मिसाइलों सहित उन्नत हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिये 'गोल्डन डोम' मिसाइल रक्षा कार्यक्रम के निर्माण की घोषणा की।

- परिचय: यह अंतरिक्ष-आधारित सेंसर और इंटरसेप्टर के साथ एक मिसाइल रक्षा परियोजना है, जिसे बहुस्तरीय ढाल बनाने, हाइपरसोनिक ,बैलिस्टिक, क्रूज़ मिसाइलों और विश्व में कहीं से भी ड्रोन को बेअसर करने हेतु डिज़ाइन किया गया है - जिसमें अंतरिक्ष भी शामिल है।

- हज़ारों उपग्रह प्रक्षेपण के तुरंत बाद मिसाइलों को रोकने हेतु पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे - यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मनी द्वारा और शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ एवं अमेरिका द्वारा खोजा गया था।

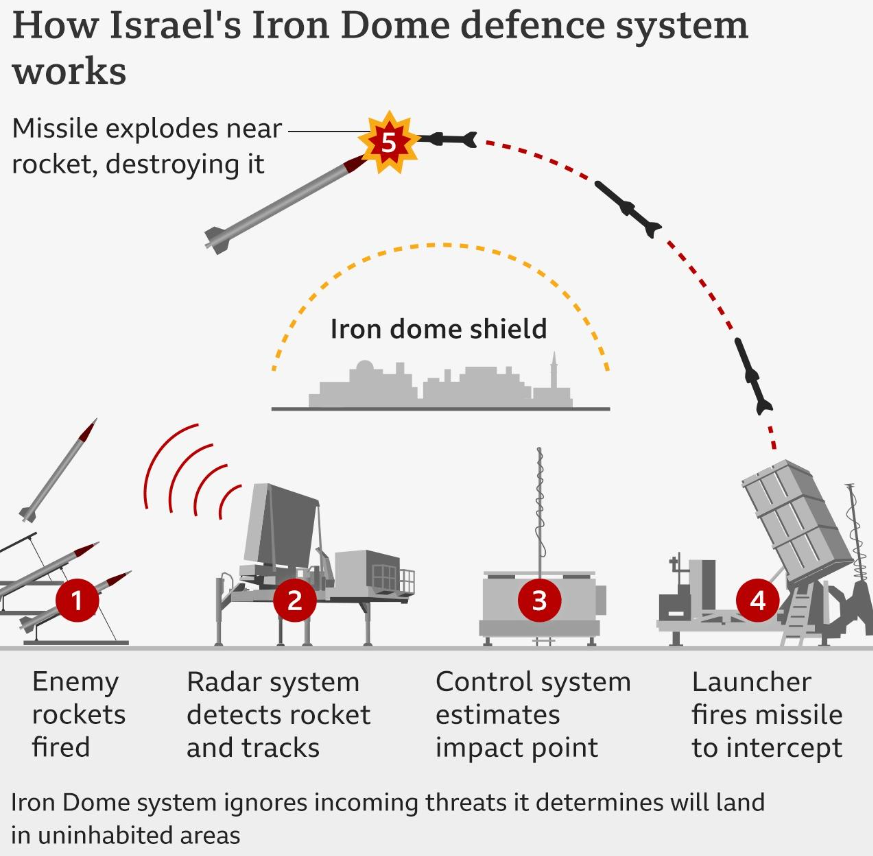

- यह इज़रायल के आयरन डोम और रोनाल्ड रीगन की सामरिक रक्षा पहल (स्टार वार्स परियोजना) से प्रेरणा लेता है, जिसका लक्ष्य बहुस्तरीय मिसाइल ढाल तैनात करना है।

- आयरन डोम के साथ तुलना : गोल्डन डोम एक महत्त्वाकांक्षी अगली पीढ़ी की रक्षा प्रणाली है जो भूमि, समुद्र और अंतरिक्ष को कवर करती है, जबकि आयरन डोम एक छोटी दूरी की, जमीन आधारित प्रणाली है जो केवल रडार पर निर्भर करती है , उपग्रहों पर नहीं।

- समान पहल: अमेरिका, चीन, फ्राँस, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम जैसे कुछ देशों के पास अंतरिक्ष बल (बाह्य अंतरिक्ष में संचालन करने के लिये ज़िम्मेदार सैन्य शाखा) है।

और पढ़ें: भारत में सामरिक रक्षा प्रौद्योगिकियाँ