मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD)

स्रोत: PIB

मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD) पहल के तहत लगभग 4.7 लाख गाँवों का डेटा MGMD पोर्टल पर अपलोड किया गया है।

मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD)

- परिचय: यह राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM) के तहत वर्ष 2023 में शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसे संस्कृति मंत्रालय (MOC) द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के सहयोग से कार्यान्वित किया गया है।

- उद्देश्य: इसका उद्देश्य भारत भर में लगभग 6.5 लाख गाँवों की सांस्कृतिक पहचान का दस्तावेज़ीकरण और डिजिटल मानचित्रण करना है।

- यह डेटा MGMD वेब पोर्टल के माध्यम से आभासी और भौतिक आगंतुकों के लिये सुलभ बनाया गया है, जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यस्थल के रूप में कार्य करता है।

- गाँवों का वर्गीकरण: गाँवों को 7 विषयों में वर्गीकृत किया गया है- कला और शिल्प, पारिस्थितिकी उन्मुख, शैक्षिक (पाठ्य/शास्त्रीय) और महाकाव्य (रामायण, महाभारत, पुराण), आदि।

राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन (NMCM):

- IGNCA द्वारा क्रियान्वित NMCM का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिये भारत की सांस्कृतिक संपत्तियों की पहचान करना तथा उनका डिजिटल मानचित्रण करना है।

- यह कलाकार निर्देशिकाओं, कला रूपों और परंपरा वाहकों की डिजिटल सूची बनाने तथा कलाकारों के संरक्षण और कल्याण के लिये नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

और पढ़ें..: मेरा गाँव मेरी धरोहर (MGMD)

सेमी-क्रायोजेनिक चरण के साथ LVM3

चर्चा में क्यों?

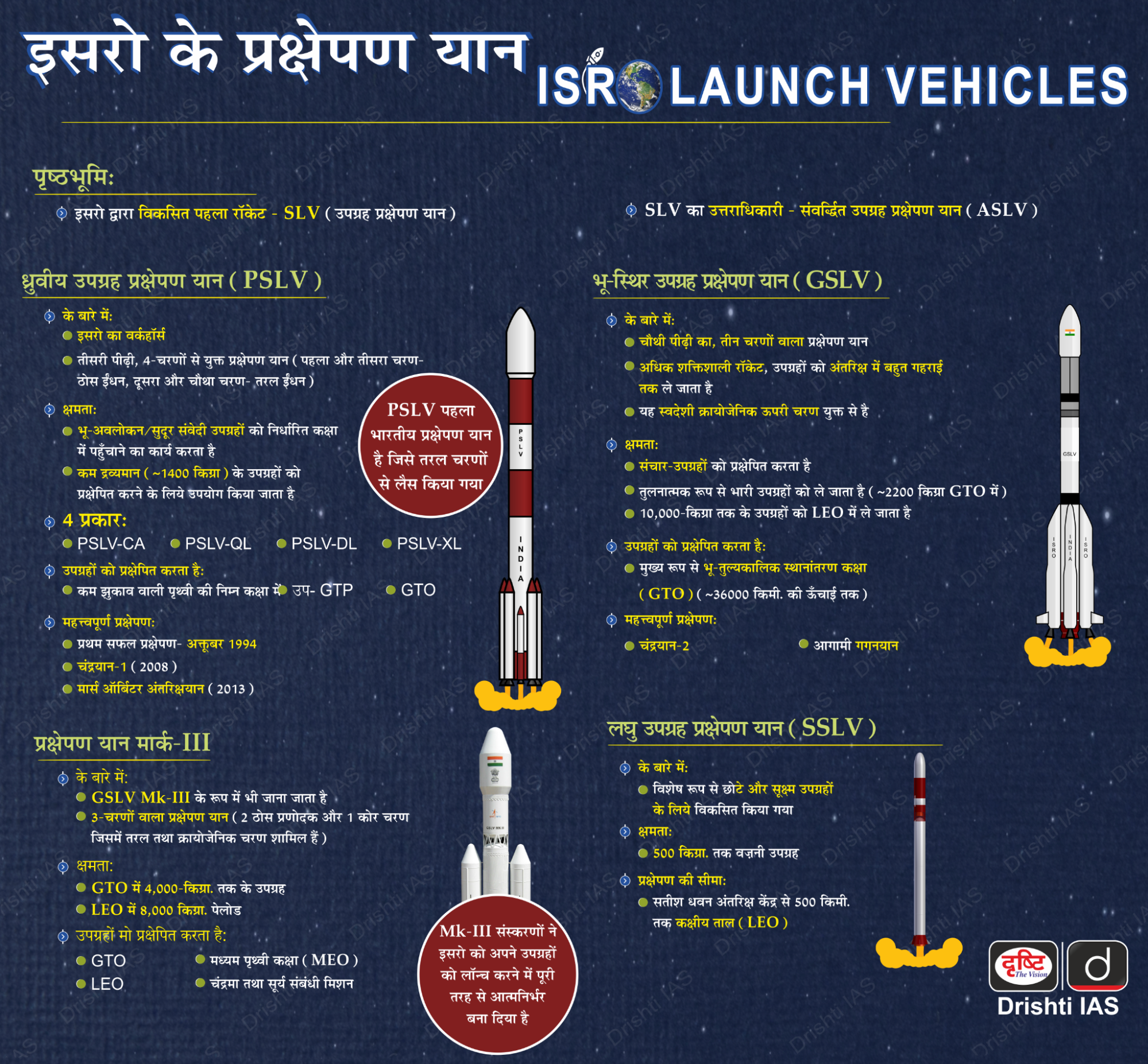

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने LVM3 प्रक्षेपण यान की सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन चरण (सेमी-क्रायोजेनिक प्रोपल्शन स्टेज) से सुसज्जित पहली उड़ान के लिये वर्ष 2027 की पहली तिमाही का लक्ष्य निर्धारित किया है।

क्रायोजेनिक और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन क्या हैं?

- क्रायोजेनिक इंजन/क्रायोजेनिक चरण: क्रायोजेनिक चरण में प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन (LOX) और तरल हाइड्रोजन (LH2) का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रमशः -183°C और -253°C पर द्रवित किया जाता है।

- इसका उपयोग GSLV जैसे प्रक्षेपण वाहनों के ऊपरी चरण में किया जाता है, जिससे उच्च दक्षता और थ्रस्ट प्राप्त होता है।

- क्रायोजेनिक्स का उपयोग MRE मशीनों ( शीतलन के लिये तरल हीलियम का उपयोग), खाद्य भंडारण और संरक्षण, विशेष प्रभाव (कृत्रिम कोहरा), पुनर्चक्रण (सामग्री पृथक्करण), जैव चिकित्सा संरक्षण (रक्त और ऊतक के नमूनों को जमाना ) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक उपयोग के लिये सुपरकंडक्टरों को ठंडा करने में भी किया जाता है।

- भारत ने अपनी स्वयं की क्रायोजेनिक तकनीक विकसित की, जिसका पहला इंजन परीक्षण 2003 में और पहली सफल उड़ान 2014 में (GSLV-D5/GSAT-14) के माध्यम से हुआ।

- सेमी-क्रायोजेनिक इंजन: सेमी-क्रायोजेनिक प्रणोदन इंजन/चरण तरल ऑक्सीजन (LOX) और परिष्कृत हाइड्रोकार्बन ईंधन (जैसे—केरोसिन) के संयोजन का उपयोग प्रणोदकों के रूप में करता है।

- इसे भविष्य के भारी-भरकम प्रक्षेपण यानों के बूस्टर चरणों को शक्ति प्रदान करने के लिये डिज़ाइन किया गया है तथा यह क्रायोजेनिक प्रणालियों की तुलना में उच्च घनत्व वाला आवेग प्रदान करता है, जिससे समग्र प्रणोदन प्रदर्शन में वृद्धि होती है। यह अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान (NGLV) जैसे आगामी प्लेटफार्मों का समर्थन करेगा।

क्रायोजेनिक इंजन और सेमी-क्रायोजेनिक इंजन में अंतर:

|

विशेषता |

क्रायोजेनिक इंजन |

सेमी-क्रायोजेनिक इंजन |

|

ईंधन |

तरल हाइड्रोजन (LH₂) + तरल ऑक्सीजन (LOX) |

परिष्कृत केरोसिन (RP-1) + तरल ऑक्सीजन (LOX) |

|

ईंधन का तापमान |

LH₂ पर –253°C, LOX पर –183°C |

–183°C, केरोसिन कमरे के तापमान पर संग्रहीत किया जाता है |

|

जटिलता |

अधिक (क्योंकि अत्यधिक ठंडे LH₂ को संभालना चुनौतीपूर्ण होता है) |

कम (केरोसिन कमरे के तापमान पर स्थिर होता है) |

|

लागत |

महँगा (LH₂ का उत्पादन/संग्रहण महँगा, जटिल अवसंरचना) |

सस्ता (केरोसिन किफायती और सरल स्टोरेज के साथ) |

|

थ्रस्ट (बल) |

निम्न थ्रस्ट लेकिन उच्च विशिष्ट आवेग (स्पेस में कुशल) |

उच्च थ्रस्ट (भारी रॉकेटों को लॉन्च करने के लिये उपयुक्त) |

|

लाभ |

उच्च दक्षता (विशिष्ट आवेग ~450 सेकंड) - स्वच्छ उत्सर्जन (जल वाष्प) |

- उच्च थ्रस्ट-टू-वेट अनुपात - उच्च घनत्व आवेग (अधिक ईंधन संग्रहण) - लागत प्रभावी |

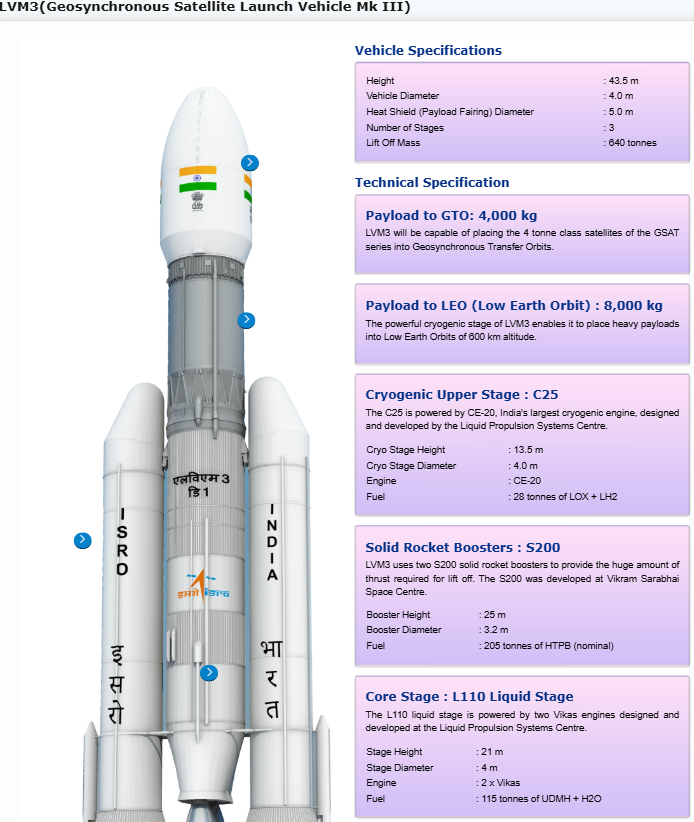

LVM3 प्रक्षेपण यान क्या है?

- LVM3 इसरो का सबसे शक्तिशाली, अधिक भार वाला, 3-चरणीय प्रक्षेपण यान है, जिसे पहले जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mk III (GSLV Mk III) के नाम से जाना जाता था।

- इसकी पहली प्रायोगिक उड़ान दिसंबर 2014 में हुई थी और यह 4000 किलोग्राम तक के पेलोड को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट (GTO) में प्रक्षेपित करने में सक्षम है।

- 3 चरण:

- प्रथम चरण: दो S200 ठोस स्ट्रैप-ऑन बूस्टर कोर के किनारों से जुड़े होते हैं, जिनमें ठोस प्रणोदक के रूप में हाइड्रॉक्सिल-टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन (HTPB) का उपयोग किया जाता है।

- दूसरा चरण (कोर चरण): L110 द्रव चरण, ड्यूल विकास इंजनों द्वारा संचालित होता है, जिसमे ईंधन के रूप में असममित डाइमिथाइलहाइड्राजीन (UDMH) और नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड (N₂O₄) का प्रयोग किया जाता है।

- तीसरा चरण (उच्च चरण): C25 क्रायोजेनिक चरण, CE20 इंजन द्वारा संचालित, प्रणोदक के रूप में तरल हाइड्रोजन (LH₂) तथा तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग किया जाता है।

- LVM3 प्रक्षेपण यान में प्रमुख उन्नयन:

- LVM3 उन्नयन में L110 तरल चरण को SC120 सेमी-क्रायोजेनिक चरण से प्रतिस्थापित किया गया है, जो SE2000 इंजन (200 टन थ्रस्ट) द्वारा संचालित होता है। इस इंजन में परिष्कृत केरोसीन (RP-1) और तरल ऑक्सीजन (LOX) का उपयोग किया जाता है।

- इसके साथ ही C25 क्रायोजेनिक चरण की क्षमता को बढ़ाकर 32 टन कर दिया गया है। यह सुधार GTO (जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट) पेलोड क्षमता को लगभग 5,200 किलोग्राम तक बढ़ाता है, लॉन्च लागत को लगभग 25% तक कम करता है तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को बेहतर बनाता है।

- यह उन्नयन भारत की भविष्य की उपग्रह मिशनों के लिये भारी-लिफ्ट क्षमता को बढ़ावा देता है तथा ISRO की अगली पीढ़ी के लॉन्च योजनाओं के साथ मेल खाता है।

इसरो के LVM3 रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित प्रमुख मिशन कौन-से हैं?

|

मिशन का नाम |

लॉन्च वर्ष |

पेलोड / उद्देश्य |

टिप्पणी |

|

LVM-3/CARE मिशन |

2014 |

क्रू मॉड्यूल ऐट्मस्फेरिक रि-एंट्री एक्सपेरिमेंट (CARE) |

एक्सपेरिमेंटल सबऑर्बिटल फ्लाइट, पुनःप्रवेश का परीक्षण |

|

LVM3-D1 / GSAT-19 मिशन |

2017 |

पहली कक्षा परीक्षण उड़ान |

|

|

LVM3-D2 / GSAT-29 मिशन |

2018 |

GSAT-29 संचार उपग्रह |

भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपण का प्रदर्शन |

|

LVM3-M1 / चंद्रयान-2 |

2019 |

चंद्रयान-2 ऑर्बिटर, लैंडर, और रोवर |

|

|

LVM3-M2 / OneWeb इंडिया-1 |

2022 |

36 OneWeb Gen-1 उपग्रह (निम्न पृथ्वी कक्षा, LEO) |

OneWeb इंडिया-1 मिशन |

|

LVM3-M3 / OneWeb इंडिया-2 |

2023 |

36 OneWeb Gen-1 उपग्रह (LEO) |

|

|

LVM3-M4 / चंद्रयान-3 |

2023 |

चंद्रयान-3 लूनार लैंडर और रोवर |

भारत का तीसरा चंद्रयान मिशन |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. भारत के उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- PSLV से वे उपग्रह प्रमोचित किये जाते हैं, जो पृथ्वी संसाधनों की मोनिटरिंग में उपयोगी हैं जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिये अभिकल्पित किया गया है।

- PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है।

- GSLV Mk III एक चार स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों में ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) 2 और 3

(c) 1 और 2

(d) केवल 3

उत्तर: (a)

सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर के लिये नामांकित

चर्चा में क्यों?

भारत ने वर्ष 2025-26 नामांकन चक्र के तहत यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिये 'प्राचीन बौद्ध स्थल, सारनाथ' को आधिकारिक रूप से नामांकित किया है।

- सारनाथ वर्ष 1998 से यूनेस्को की “अस्थायी सूची” (tentative list) में शामिल है।

सारनाथ से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- अवस्थिति: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ एक प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश (धम्मचक्कप्पवत्तन) दिया था।

- ऐतिहासिक और धार्मिक महत्त्व: इसे ऋषिपतन, मृगदाव और मृगदाय जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका आधुनिक नाम सारंगनाथ ("हिरणों के भगवान") से लिया गया है।

- सारनाथ, लुम्बिनी, बोधगया और कुशीनगर के साथ बौद्ध धर्म के चार प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जो क्रमशः बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम उपदेश तथा मृत्यु से संबद्ध हैं।

- बुद्ध के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं की स्मृति में उनकी अस्थियों को इन स्थानों पर स्तूपों में स्थापित किया गया था।

- वास्तुकला: सारनाथ मौर्य काल से लेकर कुषाण, गुप्त और गाहड़वाल काल तक के स्थापत्य विकास को दर्शाता है। यह स्थल दो मुख्य स्मारक समूहों में विभाजित है:

- समूह A:

- चौखंडी स्तूप: यह एक ऊँचा ईंटों का बना स्तूप है, जिसके ऊपर एक अष्टकोणीय मुगल स्तंभ स्थित है। यह स्तंभ राजा टोडरमल के पुत्र गोवर्धन द्वारा 1588 ई. में हुमायूँ की चौसा के युद्ध (1539) के बाद की यात्रा की स्मृति में निर्मित कराया गया था।

- समूह B:

- धमेक स्तूप: इसका निर्माण लगभग 500 ई. में किया गया था , ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था।

- धर्मराजिका स्तूप: मूलतः मौर्य सम्राट अशोक द्वारा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के अवशेषों को रखने हेतु बनवाया गया था।

- अशोक स्तंभ: इस पर अशोक का शिलालेख अंकित है और मूलतः सिंह शीर्ष से सुसज्जित है, जो अब यह भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है।

- प्राचीन मठ, मंदिर और असंख्य अर्पण स्तूप, जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर बारहवीं शताब्दी ईस्वी तक के हैं।

- समूह A:

- जीर्णोद्धार और आक्रमण: सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया और सारनाथ में स्तूपों तथा मठों का निर्माण करवाया।

- सारनाथ कुषाण, गुप्त और हर्षवर्धन जैसे शासकों के शासनकाल में फला-फूला, जिन्होंने हूण आक्रमणों के बाद यहाँ की संरचनाओं का जीर्णोद्धार कराया।

- गुप्त शासकों ने धमेक स्तूप में कलात्मक विशेषताओं का समावेश किया, विशेष रूप से पत्थर पर नक्काशी की गई पुष्प आकृतियों के माध्यम से।

- 11वीं शताब्दी में महमूद गज़नवी के आक्रमण के दौरान इस स्थल को विनाश का सामना करना पड़ा, किंतु पाल वंश के शासक महिपाल ने बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया।

- अंतिम प्रमुख स्मारक, धर्मचक्र जैन विहार, 11वीं शताब्दी में गहड़वाल वंश के शासक गोविंदचंद्र की पत्नी कुमारदेवी द्वारा निर्मित कराया गया था।

- खुदाई और संग्रहालय: सारनाथ में पहली वैज्ञानिक खुदाई भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण के पहले महानिदेशक सर अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्त्व में वर्ष 1834–36 के बीच की गई थी।

- अशोक का सिंह स्तंभ और उसके आधार की खुदाई वर्ष 1904–05 में फ्रिडरिक ऑस्कर ओर्टेल द्वारा की गई थी। इसे बाद में 26 जनवरी, 1950 को इसे भारत के राजचिह्न के रूप में अपनाया गया।

- सारनाथ पुरातात्त्विक संग्रहालय में मूल सिंह स्तंभ के साथ अन्य महत्त्वपूर्ण कलाकृतियाँ रखी गई हैं।

- महाबोधि सोसायटी द्वारा निर्मित मुलगंधा कुटी विहार में बुद्ध के जीवन का जीवंत चित्रण करती हुई भित्ति चित्रकला है।

UNESCO विश्व धरोहर स्थल क्या हैं?

- परिचय: UNESCO विश्व धरोहर स्थल वे स्थान हैं जो असाधारण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्त्व के होते हैं, और जिन्हें विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972 के तहत उनकी संपूर्ण मानवता के लिये मूल्यवान धरोहर के रूप में औपचारिक मान्यता दी जाती है।

- भारत ने इस सम्मेलन की पुष्टि वर्ष 1977 में की थी, और इस वैश्विक प्रतिबद्धता में शामिल होने वाले 195 अन्य देशों के साथ जुड़ गया था।

- विश्व धरोहर सम्मेलन, 1972: इस सम्मेलन के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य राष्ट्र प्रतिवर्ष केवल एक स्थल को विश्व धरोहर सूची में नामित करने के लिये प्रस्तावित कर सकता है।

- भारत वर्तमान में UNESCO विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के आधार पर वैश्विक स्तर पर छठे स्थान पर और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है। भारत के पास वर्तमान में 62 स्थल संभावित सूची में शामिल हैं।

- नोडल एजेंसी: भारत में सभी विश्व धरोहर मामलों के लिये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (ASI) नोडल एजेंसी है।

UNESCO विश्व धरोहर स्थल घोषित करने के मानदंड क्या हैं?

- स्थल चयन मानदंड: UNESCO विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित होने के लिये, किसी संपत्ति में उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य (OUV) होना चाहिये और उसे विश्व धरोहर सम्मेलन के संचालन दिशा-निर्देशों में उल्लिखित 10 में से कम-से-कम एक मानदंड को पूरा करना आवश्यक होता है।

- प्रारंभ में ये मानदंड 6 सांस्कृतिक और 4 प्राकृतिक वर्गों में विभाजित थे, लेकिन वर्ष 2005 में इनका एकीकरण कर 10 मानदंडों की एक एकल सूची तैयार की गई।

- वैश्विक धरोहर प्राथमिकताओं को दर्शाने के लिये इन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

- नामांकन एवं मूल्यांकन प्रक्रिया: किसी स्थल को नामित करने से पहले उसे संबंधित देश की संभावित सूची में शामिल करना अनिवार्य होता है।

- इसके पश्चात, संबंधित सदस्य देश एक विस्तृत नामांकन दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है, जिसकी समीक्षा विश्व धरोहर केंद्र द्वारा की जाती है।

- इसके बाद यह दस्तावेज़ निम्नलिखित सलाहकार संस्थाओं द्वारा मूल्यांकित किया जाता है:

- ICOMOS (अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद) (सांस्कृतिक स्थलों के लिये)

- IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) (प्राकृतिक स्थलों के लिये) और

- ICCROM, जो संरक्षण के क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशिक्षण प्रदान करता है।

- अंतिम निर्णय: विश्व धरोहर समिति जो प्रतिवर्ष बैठक करती है, अंतिम निर्णय लेती है। यह समिति स्थल को नामित कर सकती है, नामांकन को स्थगित कर सकती है, या अतिरिक्त जानकारी मांग सकती है।

- भारत वर्ष 2021–25 की अवधि के लिये इस समिति का वर्तमान सदस्य है और वैश्विक धरोहर संचालन में योगदान दे रहा है।

चयन मापदंड

- मानव रचनात्मक प्रतिभा के उत्कृष्ट कृति (मास्टरपीस) का प्रतिनिधित्व करना;

- एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों के आदान-प्रदान का प्रदर्शन करना, जो किसी विशेष अवधि या विश्व के किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में स्थापत्य, तकनीक, स्मारकीय कला, नगर नियोजन या परिदृश्य डिज़ाइन में विकास को दर्शाता हो;

- किसी सांस्कृतिक परंपरा या अब-लुप्त हो चुकी सभ्यता के अद्वितीय या कम-से-कम असाधारण साक्ष्य का वहन करना;

- ऐसी इमारत, स्थापत्य या तकनीकी समूह, या परिदृश्य का उत्कृष्ट उदाहरण होना, जो मानव इतिहास के महत्त्वपूर्ण चरण/चरणों को दर्शाता हो;

- परंपरागत मानव बस्ती, भूमि उपयोग, या समुद्री उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण जो किसी संस्कृति (या संस्कृतियों) का प्रतिनिधित्व करता हो, या पर्यावरण के साथ मानव अंतःक्रिया का उदाहरण, विशेष रूप से जब यह अपरिवर्तनीय परिवर्तन के प्रभाव के तहत सुभेद्य हो गई हो;

- घटनाओं या जीवित परंपराओं, विचारों, विश्वासों, या ऐसे कलात्मक और साहित्यिक कृतियों से प्रत्यक्ष या मूर्त रूप से जुड़ा होना, जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व हो। (समिति इस मापदंड को और किसी अन्य मापदंड के संयोजन में उपयोग करना पसंद करती है);

- असाधारण प्राकृतिक सौंदर्य और सौंदर्यात्मक महत्त्व वाले उत्कृष्ट प्राकृतिक परिघटनाओं या क्षेत्रों का समावेश हो;

- ऐसे उत्कृष्ट उदाहरण होना जो पृथ्वी के इतिहास के प्रमुख चरणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें पृथ्वी के विकास, स्थलरूपों के निर्माण, या भौगोलिक विशेषताओं की महत्त्वपूर्ण भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएँ शामिल हों;

- स्थलीय, मीठे पानी, समुद्री पारितंत्र के महत्त्वपूर्ण चल रही पारिस्थितिकीय और जैविक प्रक्रियाओं के अद्वितीय उदाहरण होना, जो पौधों और जानवरों के समुदायों का विकास और उद्विकास में योगदान करते हैं;

- स्थानीय, महत्त्वपूर्ण और अद्वितीय प्राकृतिक आवास जिनमें इन-सीटू (स्व-स्थाने) जैवविविधता का संरक्षण हो, विशेषकर वे जिसमें वैज्ञानिक या संरक्षण दृष्टिकोण से उत्कृष्ट वैश्विक मूल्य प्रजातियाँ हों।

|

संचालन दिशा-निर्देश (वर्ष) |

सांस्कृतिक मापदंड |

प्राकृतिक मापदंड |

|

2002 |

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) |

(i) (ii) (iii) (iv) |

|

2005 |

(i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) |

(vii) (viii) (ix) (x) |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. यूनेस्को (UNESCO) द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार कीजिये: (2024)

- शांतिनिकेतन

- रानी-की-वाव

- होयसला के पवित्र मंदिर समूह

- बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर

उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया?

(a) केवल एक

(b) केवल दो

(c) केवल तीन

(d) सभी चार

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न. भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। (2018)

प्रश्न. भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये। (2020)

रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा सशस्त्र बलों हेतु बहु-क्षेत्रीय क्षमता उन्नयन की मंज़ूरी

स्रोत: IE

रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने 67,000 करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है, जिससे सेना, नौसेना और वायु सेना की युद्ध तत्परता में वृद्धि होगी।

- त्रि-सेवा क्षमता वृद्धि

- तीनों सेनाओं के लिये मध्यम ऊंचाई वाले लंबी क्षमता वाले (MALE) रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (RPA) की खरीद के लिये भी AoN को मंजूरी दी गई। यह लंबी क्षमता वाले मिशनों के लिये लंबी दूरी तक कार्य कर सकते हैं। ये सशस्त्र बलों की 24x7 निगरानी और युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करेंगे।\

- भारतीय वायु सेना (IAF) उन्नयन

- अमेरिकी मूल के विमानों के लिये रखरखाव सहायता (12 C-130J सुपर हरक्यूलिस और 11 C-17 ग्लोबमास्टर III बेड़े)

- S-400 मिसाइल प्रणाली (रूस) को वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) के लिये भी मंजूरी दी गई है।

- स्पाइडर/सक्षम प्रणाली (भारत-इज़रायल सहयोग) एकीकृत वायु कमान और नियंत्रण प्रणाली (IACCS) के लिये उन्नयन

- यह पर्वतीय क्षेत्रों में हवाई निगरानी और मिसाइल रक्षा को भी बढ़ाता है

- भारतीय नौसेना अधिग्रहण

- पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिये कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट(ASW)

- इससे भारतीय नौसेना को पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियानों में खतरों का पता लगाने, उनका वर्गीकरण करने और उन्हें निष्क्रिय करने की क्षमता प्राप्त होगी।

- पनडुब्बी रोधी युद्ध के लिये कॉम्पैक्ट ऑटोनॉमस सरफेस क्राफ्ट(ASW)

- ब्रह्मोस (भारत और रूस के बीच संयुक्त सहयोग) फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चरों की खरीद तथा और बराक-1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के उन्नयन (जो जहाज़ पर आधारित वायु रक्षा को बढ़ाता है) हेतु AoN प्रदान किया गया।

रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC)

- इसकी अध्यक्षता केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा की जाती है, जो पूंजीगत अधिग्रहणों को 'सैद्धांतिक' मंज़ूरी, प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी तथा अधिग्रहण प्रस्तावों के लिये आवश्यकता की स्वीकृति (Acceptance of Necessity) प्रदान करते हैं।

- इसका गठन वर्ष 2001 में कारगिल युद्ध के बाद 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार' पर मंत्रियों के समूह द्वारा की गई सिफारिशों के बाद किया गया था।

और पढ़ें: रक्षा अधिग्रहण परिषद

सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट

लद्दाख से सीबकथॉर्न और हिमालयन टार्टरी बकव्हीट के बीजों को NASA के क्रू-11 मिशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) पर भेजा गया है। यह "इमर्जिंग स्पेस नेशंस का स्पेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर फॉर स्पेस" पेलोड का हिस्सा है।

- इन बीजों को नासा के क्रू-10 मिशन के साथ पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। इस प्रयोग का उद्देश्य अंतरिक्ष और पृथ्वी दोनों के लिये सहनशील फसलों का विकास करना है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान को पारंपरिक कृषि ज्ञान के साथ जोड़ता है।

- सीबकथॉर्न (Hippophae rhamnoides L.): इसे "वंडर प्लांट" या "लद्दाख का सोना" भी कहा जाता है। यह एक कठोर, सूखा-प्रतिरोधी झाड़ी है जो यूरोप और एशिया के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों, विशेषकर हिमालय में पाई जाती है।

- यह –43°C से +40°C तक के अत्यधिक तापमान को सहन कर सकती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करती है तथा मृदा कटाव और मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होती है।

- परंपरागत रूप से, इस पौधे के सभी भाग (फल, पत्तियां, जड़ें, काँटे) औषधि, पोषण, ईंधन और बाड़ के रूप में उपयोग किये जाते हैं।

- हिमालयन टार्टरी बकव्हीट: इसे चीन, भूटान, उत्तरी भारत, नेपाल और मध्य यूरोप में उगाया जाता है। यह अत्यधिक ठंड और सूखे के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता के लिये जाना जाता है।

- इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च, प्रोटीन, खनिज और फिनोलिक यौगिक पाए जाते हैं, जो उच्च रक्तचाप, मोटापा और हृदय रोग जैसी पुरानी बीमारियों को रोकने में मदद करते हैं।

|

और पढ़ें: लद्दाख सी बकथॉर्न और केरल ओनाटुकारा तिल |

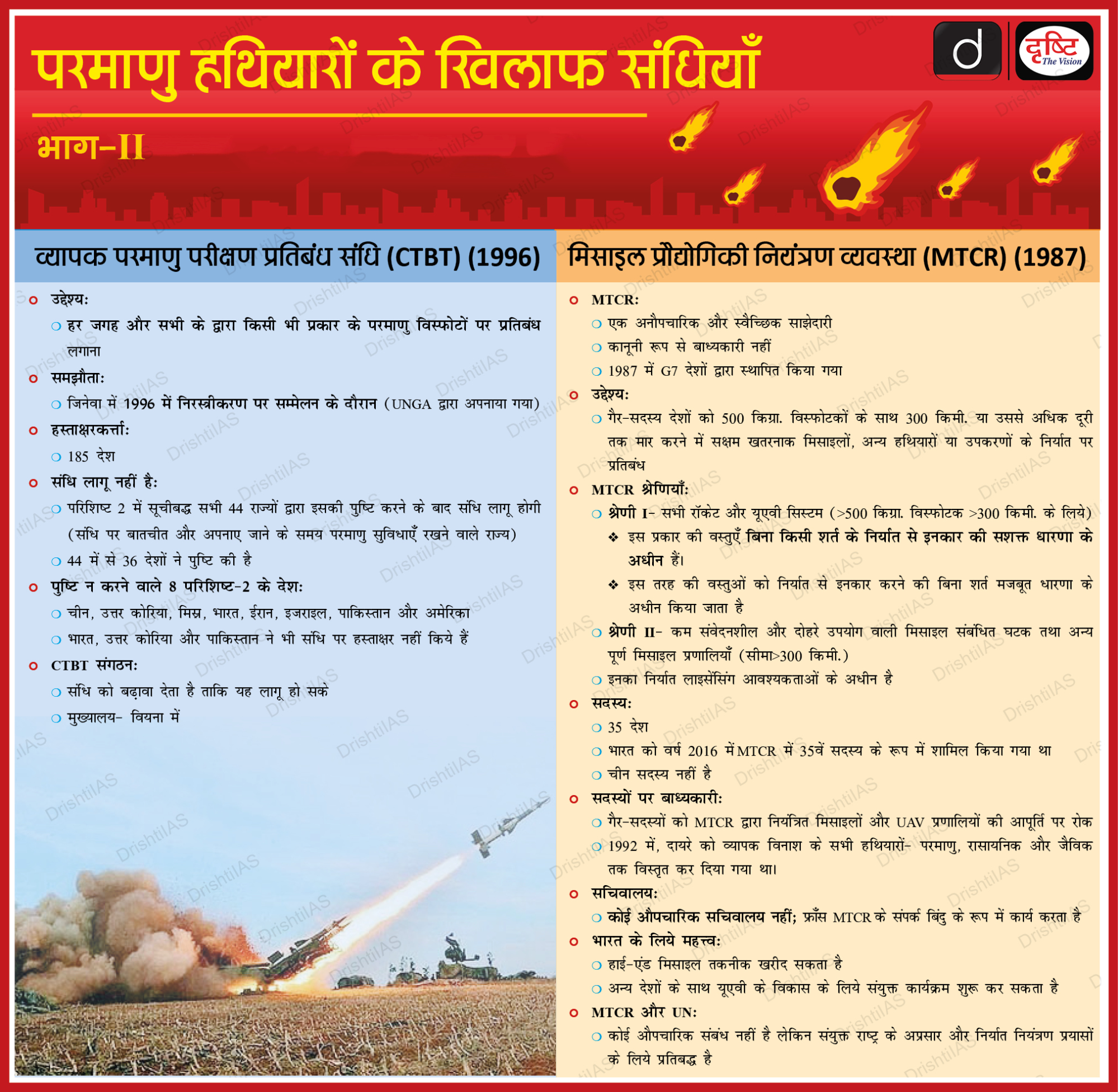

वर्ष 1987 की INF संधि से अलग हुआ रूस

रूस ने औपचारिक रूप से मध्यम दूरी परमाणु शक्ति (Intermediate-Range Nuclear Forces- INF) संधि 1987 से स्वयं को अलग कर लिया है।

- INF संधि (1987) के बारे में: अमेरिका और सोवियत संघ द्वारा हस्ताक्षरित इस संधि ने 500-5,500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली सभी ज़मीनी बैलिस्टिक और क्रूज़ मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका उद्देश्य परमाणु खतरे को कम करना तथा वैश्विक हथियार नियंत्रण को बढ़ावा देना था।

- अमेरिका ने वर्ष 2019 में INF संधि से बाहर निकलने का निर्णय लिया, यह आरोप लगाते हुए कि रूस इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, जिससे संधि की प्रासंगिकता पहले ही कमज़ोर हो चुकी थी।

- रूस के संधि से अलग होने का कारण: रूस ने दावा किया है कि संधि की शर्तें अब अस्तित्व में नहीं हैं तथा उसने फिलीपींस में अमेरिका द्वारा टायफॉन मिसाइल प्रणालियों की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में हुए मिसाइल अभ्यास (टैलिसमैन सेबर अभ्यास) को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये प्रत्यक्ष खतरा बताया।

- वैश्विक सुरक्षा पर प्रभाव: इससे परमाणु हथियारों की होड़ फिर से शुरू होने की आशंका बढ़ जाएगी तथा वैश्विक अप्रसार एवं हथियार नियंत्रण प्रयास कमज़ोर हो जाएंगे।

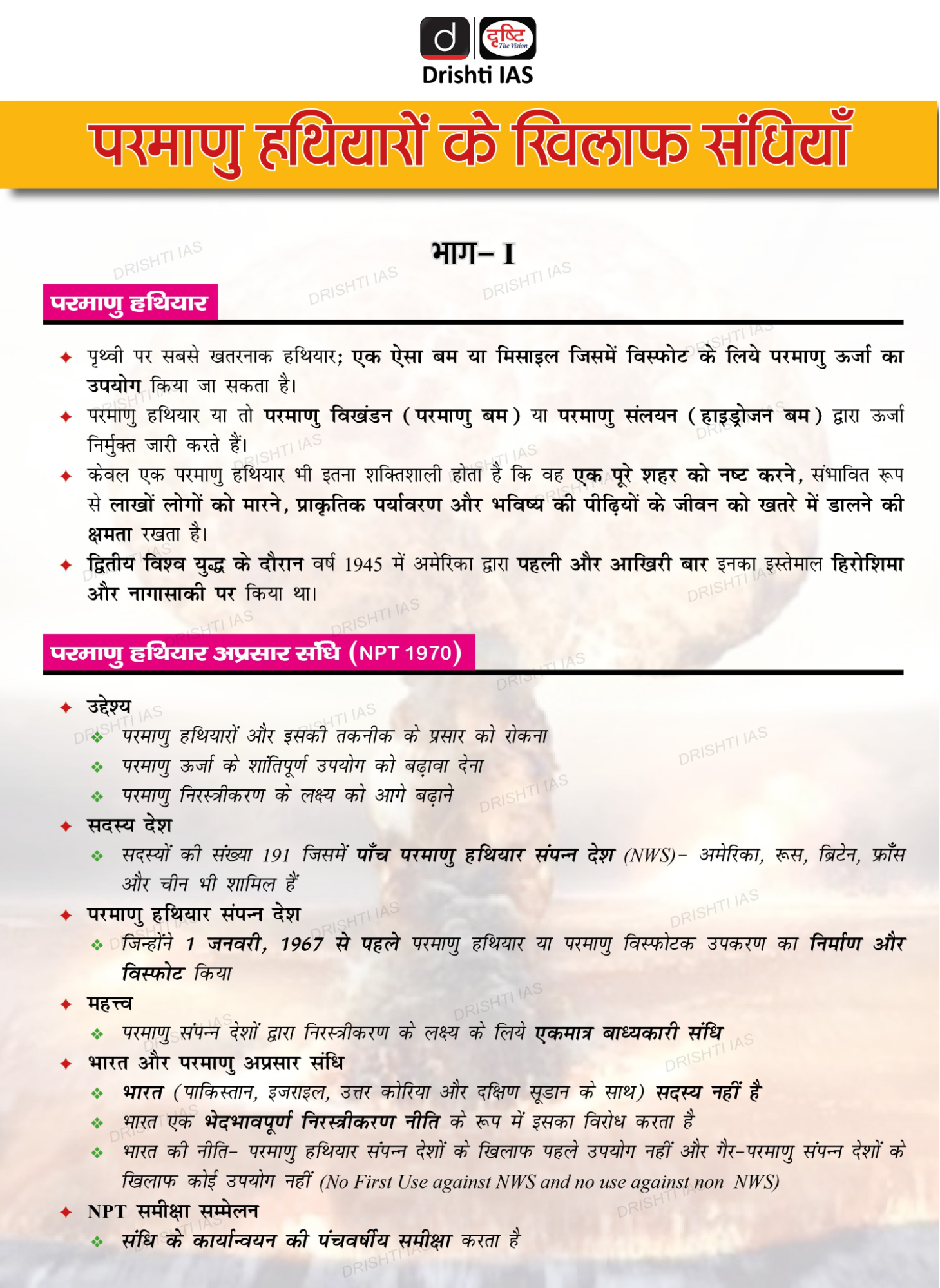

- अन्य प्रमुख परमाणु हथियार नियंत्रण संधियाँ:

- परमाणु अप्रसार संधि (NPT) (1970): यह परमाणु प्रसार को रोकती है, यह वैश्विक निरस्त्रीकरण के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में कार्य करती है। (भारत इसका सदस्य नहीं है)।

- व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) (1996): यह सभी परमाणु हथियार परीक्षण विस्फोटों या किसी भी अन्य परमाणु विस्फोट पर प्रतिबंध लगाती है। इस संधि पर जिनेवा में निरस्त्रीकरण सम्मेलन के दौरान सहमति बनी थी। (भारत ने CTBT पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं)।

- नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि (न्यू स्टार्ट) (2010): इसने "स्टार्ट ट्रीटी" का स्थान लिया है, यह अमेरिका और रूस दोनों द्वारा तैनात किये गए सामरिक परमाणु हथियारों तथा लॉन्चरों के लिये सत्यापन योग्य सीमाएँ निर्धारित करता है।