भारत की पड़ोसी कूटनीति की पुनर्परिभाषा

यह एडिटोरियल 16/09/2025 को द बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Nepal's convulsions, lessons for India: Rethinking South Asian integration” लेख पर आधारित है। यह लेख नेपाल और बांग्लादेश में अभिजात्य शासन के बीच युवाओं द्वारा संचालित असंतोष को उजागर करता है तथा भारत से अपनी महत्त्वाकांक्षी ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति से आगे बढ़कर जन-केंद्रित, सतत् क्षेत्रीय कूटनीति अपनाने के महत्त्व को रेखांकित करता है।

प्रिलिम्स के लिये: बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, रोहिंग्या शरणार्थी संकट, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, एक्ट ईस्ट नीति, नेबरहुड फर्स्ट नीति, भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) पाइपलाइन, SAARC, BIMSTEC

मेन्स के लिये: भारत के पड़ोसी देशों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, बढ़ती अस्थिरता का भारत पर प्रभाव।

हाल के समय में नेपाल और बांग्लादेश में हुए राजनीतिक उथल-पुथल एक साझा सूत्र से जुड़े हैं— निराश शिक्षित युवा, डिजिटल रूप से जुड़े होने और वैश्विक रूप से जागरूक होने के बावजूद आर्थिक अवसरों से वंचित हैं। इन लोकतंत्रों का रुझान कुलीनतंत्र (Oligarchy) की ओर हो गया है, जहाँ राजनीतिक अभिजात वर्ग जन आकांक्षाओं से विमुख होता जा रहा है और सत्ता के माध्यम से स्वयं को समृद्ध करता जा रहा है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति अभी भी बहुत हद तक आकांक्षाओं पर आधारित है, क्योंकि इसे अवसरवादी राजनीतिक संलग्नताओं और अपर्याप्त कूटनीतिक संसाधनों ने बाधित किया है। उपमहाद्वीप की साझा भू-राजनीतिक परिधि इस बात की माँग करती है कि आपस में जुड़ी इन चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने हेतु न केवल सतत् द्विपक्षीय संबंध बनाये जायें बल्कि एक समग्र क्षेत्रीय दृष्टिकोण भी अपनाने की आवश्यकता है।

भारत के पड़ोसी देशों के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ कौन-सी हैं?

- आर्थिक कमज़ोरी और ऋण का संजाल: भारत के कई पड़ोसी देश गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जो असहनीय कर्ज़ के भार से और भी बदतर हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता उत्पन्न हो रही है।

- इन आर्थिक कमज़ोरियों का प्रायः बाह्य ताकतों द्वारा फायदा उठाया जाता है, जिससे संबंधित देशों की रणनीतिक स्वायत्तता समाप्त हो जाती है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2022 में श्रीलंका अपने गंभीर आर्थिक संकट के बाद, स्थिरता के संकेत प्रदर्शित कर रहा है। हालाँकि, विश्व बैंक इस बात पर बल देता है कि गरीबी अभी भी उच्च स्तर पर बनी हुई है।

- साथ ही, आय असमानता और असमान विकास जैसी सामाजिक-आर्थिक असमानताएँ, नेपाल की तरह राजनीतिक अशांति को बढ़ावा देती हैं तथा बांग्लादेश की तरह कट्टरपंथ को बढ़ावा दे सकती हैं।

- व्यापक राजनीतिक अस्थिरता: पड़ोसी देशों में दीर्घकालिक राजनीतिक अस्थिरता एक सतत् चुनौती पेश करती है, जिससे प्रायः शासन में शून्यता, आंतरिक संघर्ष एवं अनिश्चितता का माहौल बनता है।

- स्थिर शासन का अभाव दीर्घकालिक द्विपक्षीय संबंधों में बाधा डालता है और महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर क्षेत्रीय एकीकरण एवं सहयोग के प्रयासों को कमज़ोर करता है।

- उदाहरण के लिये, बांग्लादेश हाल ही में राजनीतिक अशांति की स्थिति में रहा है, जिसमें विरोध प्रदर्शन, विवादास्पद चुनाव और एक गहरे ध्रुवीकृत राजनीतिक माहौल शामिल है।

- यह निरंतर अस्थिरता सुसंगत नीति-निर्माण में बाधा डालती है तथा भारत की पूर्वी सीमा पर एक अप्रत्याशित सुरक्षा स्थिति उत्पन्न करती है।

- अफगानिस्तान में कट्टरपंथ का पुनरुत्थान: अफगानिस्तान पर तालिबान के नियंत्रण ने एक जटिल सुरक्षा और मानवीय संकट उत्पन्न कर दिया है जिसके महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय परिणाम होंगे।

- शासन की नीतियों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति, ने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को जन्म दिया है, जबकि देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के लिये एक संभावित सुरक्षित आश्रय स्थल बना हुआ है।

- यह स्थिति क्षेत्रीय स्थिरता के लिये एक सीधा खतरा है तथा इसने पड़ोसी देशों को अपनी सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने के लिये विवश किया है।

- संयुक्त राष्ट्र ने एक गंभीर मानवीय स्थिति की सूचना दी है, जहाँ आबादी के एक बड़े हिस्से को सहायता की आवश्यकता है, साथ ही मानवाधिकारों से जुड़ी चिंताएँ, विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों का व्यवस्थित रूप से हनन, जारी है।

- शासन की नीतियों, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के प्रति, ने अंतर्राष्ट्रीय अलगाव को जन्म दिया है, जबकि देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के लिये एक संभावित सुरक्षित आश्रय स्थल बना हुआ है।

- चीन का बढ़ता सामरिक प्रभाव: दक्षिण एशिया में चीन का बढ़ता आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य प्रभाव भारत के लिये एक कठिन सामरिक चुनौती प्रस्तुत करता है।

- अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के माध्यम से, चीन ने इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बहुत हद तक बढ़ा दी है, प्रायः बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाओं के माध्यम से जो आर्थिक निर्भरताएँ उत्पन्न करती हैं।

- इसका एक प्रमुख उदाहरण चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) है, जो BRI की एक प्रमुख परियोजना है जिसमें 60 अरब डॉलर से अधिक का निवेश है।

- इसी प्रकार, श्रीलंका और मालदीव जैसे देशों में चीन के बड़े पैमाने पर अवसंरचना निवेश एवं ऋणों ने ऋण-संजाल कूटनीति तथा हिंद महासागर क्षेत्र के लिये इसके दीर्घकालिक सामरिक निहितार्थों को लेकर चिंताएँ उत्पन्न की हैं।

- दीर्घकालीन रोहिंग्या शरणार्थी संकट: रोहिंग्या शरणार्थी संकट एक गंभीर मानवीय और सुरक्षा चुनौती का प्रतिनिधित्व करता है, विशेष रूप से बांग्लादेश के लिये, जहाँ दस लाख से अधिक शरणार्थी रहते हैं।

- यह संकट संसाधनों पर दबाव डालता है, सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना रखता है।

- म्याँमार के रखाइन प्रांत में स्थायी समाधान का अभाव और जारी अस्थिरता रोहिंग्याओं की पीड़ा को बढ़ा रही है तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिये दीर्घकालिक चुनौती पेश कर रही है।

- यह संकट संसाधनों पर दबाव डालता है, सामाजिक तनाव उत्पन्न करता है और क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना रखता है।

- बढ़ता जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय क्षरण: दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति विश्व के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जिसमें समुद्र का बढ़ता स्तर, चरम मौसमी घटनाएँ और जल की कमी शामिल है।

- ये पर्यावरणीय चुनौतियाँ लाखों लोगों की आजीविका के लिये खतरा हैं, संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाती हैं तथा आंतरिक तथा सीमा पार विस्थापन का कारण बन सकती हैं।

- इन मुद्दों की सीमा पारीय प्रकृति क्षेत्रीय सहयोग को अनिवार्य बनाती है, जो प्रायः राजनीतिक तनावों से बाधित होता है।

- बदलते मौसम पैटर्न के वर्ष 2050 तक 80 करोड़ से अधिक लोगों पर सीधे प्रभाव पड़ने की उम्मीद है और यह दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ (विश्व बैंक) डालता रहेगा।

- हालिया आँकड़े अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि तथा पूरे उपमहाद्वीप में भीषण हीट-वेव्स का संकेत देते हैं, जो जलवायु अनुकूलन एवं समुत्थानशीलता के उपायों की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है।

- ये पर्यावरणीय चुनौतियाँ लाखों लोगों की आजीविका के लिये खतरा हैं, संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाती हैं तथा आंतरिक तथा सीमा पार विस्थापन का कारण बन सकती हैं।

पड़ोस में बढ़ती अस्थिरता भारत को किस-प्रकार प्रभावित करती है?

- राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये बढ़ते खतरे: पड़ोसी देशों में राजनीतिक और आर्थिक उथल-पुथल आतंकवाद तथा उग्रवाद के लिये अनुकूल अनियंत्रित वातावरण का निर्माण करके भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये खतरों को सीधे तौर पर बढ़ा देती है।

- यह अस्थिरता सीमा पार घुसपैठ और आबादी के कट्टरपंथीकरण में वृद्धि का कारण बन सकती है, जिससे भारत को अपनी सीमाओं पर निगरानी एवं सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिये विवश होना पड़ सकता है।

- इन सीमाओं की भेद्य प्रकृति के कारण, इन्हें ऐसे अतिव्यापी प्रभावों से पूरी तरह से सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण है, जैसा कि हाल ही में पहलगाम आतंकवादी हमले में देखा गया।

- आर्थिक एकीकरण और विकास में बाधाएँ: क्षेत्रीय अस्थिरता भारत की आर्थिक आकांक्षाओं, विशेष रूप से इसकी एक्ट ईस्ट नीति और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों, जो बेहतर क्षेत्रीय संपर्क एवं व्यापार की कल्पना करती हैं, के लिये एक महत्त्वपूर्ण बाधा के रूप में कार्य करती है।

- पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार बाधाएँ और विश्वसनीय अवसंरचना का अभाव एक समृद्ध दक्षिण एशियाई आर्थिक समूह की संभावना को बाधित करता है।

- इसका सीधा असर भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व और पारस्परिक समृद्धि के लिये अपनी आर्थिक क्षमता का लाभ उठाने की क्षमता पर पड़ता है।

- उदाहरण के लिये, नेपाल के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में, भारत का सालाना 8.5 अरब डॉलर का व्यापार हाल की अस्थिरता के कारण बाधित हुआ है।

- दक्षिण एशिया का SAARC के भीतर अंतर-क्षेत्रीय व्यापार लगभग 23 अरब डॉलर का है, जो इसकी अनुमानित क्षमता 67 अरब डॉलर से काफी कम है। यह भारी अंतर इस क्षेत्र में गहन आर्थिक एकीकरण के अप्रयुक्त अवसरों को रेखांकित करता है।

- यह ASEAN के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ अंतर-क्षेत्रीय व्यापार लगभग 25% है, जो क्षेत्रीय अस्थिरता की आर्थिक लागत को रेखांकित करता है।

- पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, व्यापार बाधाएँ और विश्वसनीय अवसंरचना का अभाव एक समृद्ध दक्षिण एशियाई आर्थिक समूह की संभावना को बाधित करता है।

- शरणार्थियों की बढ़ती आमद और जनसांख्यिकीय दबाव: पड़ोसी देशों में राजनीतिक उत्पीड़न, नागरिक संघर्ष और आर्थिक पतन प्रायः भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थियों के आगमन को बढ़ावा देते हैं, जिससे इसके संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है तथा जटिल सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं।

- इन शरणार्थी आबादी के प्रबंधन में राहत और पुनर्वास पर महत्त्वपूर्ण वित्तीय व्यय शामिल होता है तथा इससे सीमावर्ती राज्यों में जनांकिक बदलाव और सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकते हैं।

- वर्ष 2021 में म्याँमार में सैन्य तख्तापलट के बाद, भारत ने अपने पूर्वोत्तर राज्यों, विशेष रूप से मिज़ोरम एवं मणिपुर में शरणार्थियों की लगातार आमद देखी है।

- सैन्य तख्तापलट के बाद से, वर्ष 2023 तक, भारत म्याँमार से आए 78,731 से अधिक शरणार्थियों का गढ़ रहा है, जिससे राज्य सरकारों के लिये मानवीय और प्रशासनिक चुनौती उत्पन्न हो गई है।

- राजनयिक प्रभाव और क्षेत्रीय प्रभाव का क्षरण: अस्थिर दक्षिण एशियाई परिदृश्य में, क्षेत्र-बाह्य शक्तियों, विशेष रूप से चीन, की बढ़ती उपस्थिति, भारत के पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र को सीधे चुनौती देती है।

- आंतरिक संकटों का सामना कर रहे पड़ोसी देश जब बाह्य समर्थन की तलाश करते हैं, तो वे प्रायः पर्याप्त आर्थिक एवं सैन्य सहायता प्रदान करने वाली शक्तियों के प्रभाव के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं।

- श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह, पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह और चटगाँव बंदरगाह (बांग्लादेश) जैसी परियोजनाओं में चीन का व्यापक निवेश, जिससे श्रीलंका के साथ संबंध प्रगाढ़ हो रहे हैं, इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

- चीन ने भारत के पड़ोसी देशों (विश्व बैंक) को 48.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है, जो भारत के निकटवर्ती पड़ोस में उसके बढ़ते आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव को दर्शाता है।

- ऊर्जा सुरक्षा और संपर्क परियोजनाओं में व्यवधान: भारत की ऊर्जा सुरक्षा आंतरिक रूप से उसके पड़ोस की स्थिरता से जुड़ी हुई है, क्योंकि कई महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा पाइपलाइनें एवं संपर्क परियोजनाएँ इन अस्थिर क्षेत्रों से होकर गुजरती हैं।

- पड़ोसी देशों में राजनीतिक अस्थिरता, संघर्ष और शासन संबंधी मुद्दे महत्त्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं में भारी विलंब, लागत में वृद्धि या यहाँ तक कि उन्हें छोड़ने का कारण बन सकते हैं।

- तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिये अत्यधिक रणनीतिक महत्त्व की परियोजना है, अफगानिस्तान में गंभीर सुरक्षा स्थिति के कारण वर्षों से रुकी हुई है।

- इसी प्रकार, दक्षिण पूर्व एशिया में संपर्क बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई गई परियोजनाएँ, जैसे भारत-म्याँमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग परियोजना, म्याँमार में अस्थिरता के कारण महत्त्वपूर्ण बाधाओं का सामना कर रही हैं।

- अवैध व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध में वृद्धि: पड़ोसी देशों में अस्थिरता और कमज़ोर शासन, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी तथा मानव तस्करी में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के प्रसार के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करता है।

- ये अवैध गतिविधियाँ न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सीधा खतरा उत्पन्न करती हैं, बल्कि एक ऐसी छद्म अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती हैं जो वैध आर्थिक गतिविधियों को कमज़ोर करती है।

- इन आपराधिक उद्यमों से प्राप्त आय का उपयोग प्रायः आतंकवाद और अन्य अस्थिरकारी गतिविधियों के वित्तपोषण के लिये किया जाता है।

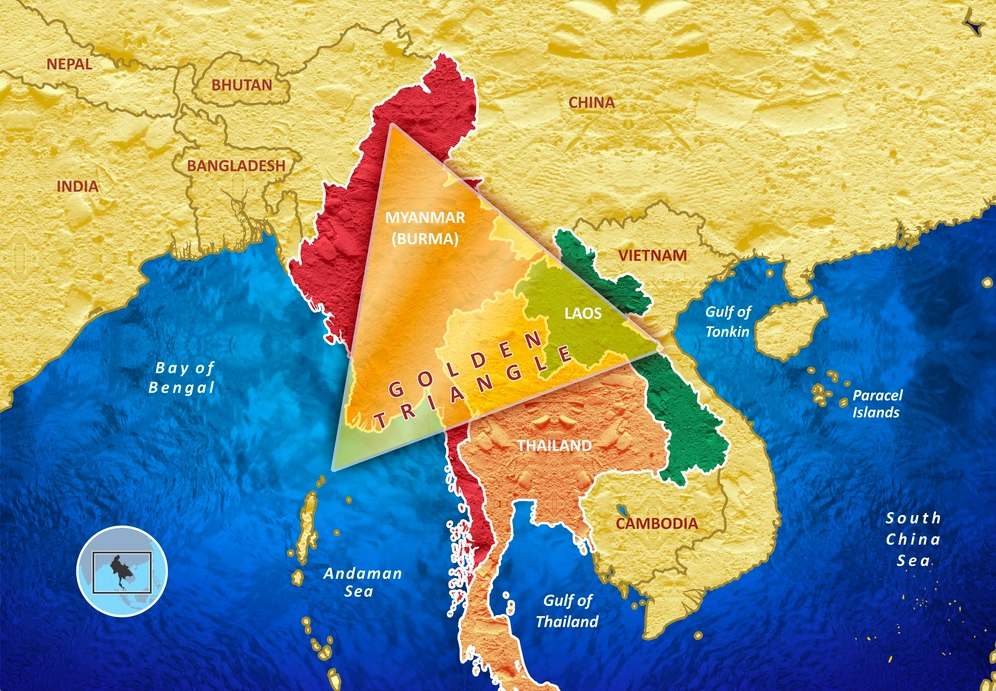

- भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा से लगा डेथ (गोल्डन) ट्रायंगल क्षेत्र, मादक पदार्थों के उत्पादन और तस्करी का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है।

- संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के अनुसार, इस क्षेत्र में सिंथेटिक दवाओं के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और भारत एक प्रमुख पारगमन एवं गंतव्य देश है।

- ये अवैध गतिविधियाँ न केवल भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिये सीधा खतरा उत्पन्न करती हैं, बल्कि एक ऐसी छद्म अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती हैं जो वैध आर्थिक गतिविधियों को कमज़ोर करती है।

- संसाधनों का विचलन और विकास पर प्रभाव: अपने पड़ोस में लगातार अस्थिरता भारत को अपने राष्ट्रीय संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा के लिये आवंटित करने के लिये बाध्य करती है।

- शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों से धन का यह विचलन भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिये दीर्घकालिक अवसर लागत है।

- अस्थिर सीमाओं का प्रबंधन और बाह्य खतरों का मुकाबला करने की आवश्यकता राष्ट्रीय बजटीय प्राथमिकताओं को अनिवार्य रूप से आकार देती है।

- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये भारत का रक्षा बजट लगभग ₹6.81 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था, जो इसके कुल व्यय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है।

- शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसंरचना जैसे विकासात्मक क्षेत्रों से धन का यह विचलन भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिये दीर्घकालिक अवसर लागत है।

भारत पड़ोसी देशों के साथ अपने जुड़ाव और सहयोग को किस-प्रकार बढ़ा सकता है?

- संस्थागत क्षेत्रीय तंत्र: भारत को BIMSTEC जैसे छोटे उप-क्षेत्रीय स्वरूपों के माध्यम से SAARC जैसे निष्क्रिय क्षेत्रीय समूहों को पुनर्जीवित करने पर ज़ोर देना चाहिये।

- वार्षिक शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय संवादों और स्थायी सचिवालयों को संस्थागत रूप देकर, भारत क्षेत्रीय कूटनीति में पूर्वानुमानशीलता उत्पन्न कर सकता है।

- इससे सहयोग में तदर्थवाद कम होगा और दीर्घकालिक विश्वास बनाने में सहायता मिलेगी। एक संरचित तंत्र सदस्य देशों में राजनीतिक उतार-चढ़ाव के दौरान भी निरंतरता सुनिश्चित करता है।

- इस तरह के सतत् कार्यढाँचे क्षेत्र में एक स्थिर आधार के रूप में भारत की छवि को मज़बूत करते हैं।

- विश्वास-निर्माण उपकरण के रूप में कनेक्टिविटी: केवल बड़े अवसंरचना में निवेश करने के बजाय, भारत सड़क, रेल, जलमार्ग और डिजिटल राजमार्गों को एकीकृत करने वाले निर्बाध मल्टीमॉडल कॉरिडोर को प्राथमिकता दे सकता है।

- सीमा शुल्क को सरल बनाना, मानकों में सामंजस्य स्थापित करना और सीमावर्ती क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करना कनेक्टिविटी को जन-केंद्रित बनाएगा।

- यह सीमा पार परियोजनाओं को रणनीतिक बयानबाजी से रोज़मर्रा की आजीविका के साधन में परिणत कर देता है।

- लॉजिस्टिक्स संबंधी बाधाओं को कम करके, भारत दक्षिण एशिया के लिये एक स्वाभाविक केंद्र के रूप में उभर सकता है। इससे कनेक्टिविटी न केवल आर्थिक, बल्कि विश्वास को भी बढ़ाती है।

- संयुक्त जलवायु और आपदा प्रबंधन मंच: जलवायु संबंधी खतरे बढ़ने के साथ, भारत पर्यावरण पर निष्क्रिय SAARC कार्य योजना की तर्ज पर एक दक्षिण एशियाई जलवायु कार्य योजना का नेतृत्व कर सकता है।

- इससे उपग्रह डेटा, मौसम पूर्वानुमान प्रणालियाँ और बाढ़, चक्रवात एवं भूकंप के लिये संयुक्त त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ एकत्रित होंगी।

- भारत क्षेत्रीय डेटा साझा करने, संयुक्त जलवायु निगरानी, आपदा प्रबंधन और संसाधन नियोजन का समर्थन करने के लिये अपने भारतीय सुदूर संवेदन (IRS) उपग्रहों का लाभ उठा सकता है।

- सहकारी आपदा प्रबंधन राजनीति से परे सद्भावना का निर्माण करता है क्योंकि यह सीधे तौर पर कमज़ोर समुदायों को प्रभावित करता है।

- इस तरह का सहयोग ऊर्जा सुरक्षा के लिये ग्रिडों में नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण तक विस्तारित हो सकता है।

- जलवायु सहयोग भारत को एक सार्वभौमिक रूप से साझा चुनौती में एक उदार अभिकर्त्ता के रूप में स्थापित करता है।

- इससे उपग्रह डेटा, मौसम पूर्वानुमान प्रणालियाँ और बाढ़, चक्रवात एवं भूकंप के लिये संयुक्त त्वरित प्रतिक्रिया इकाइयाँ एकत्रित होंगी।

- क्षेत्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यढाँचा: महामारी के बाद, भारत क्षेत्रीय रोग निगरानी और स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखला समुत्थानशीलता के लिये एक सामूहिक तंत्र का समर्थन कर सकता है।

- साझा टीका भंडारण केंद्र, डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफॉर्म और सीमाओं के पार पैरामेडिक्स के प्रशिक्षण की स्थापना से छोटे पड़ोसियों की क्षमताएँ सुदृढ़ होंगी।

- स्वास्थ्य कूटनीति पारंपरिक सुरक्षा संशय को भी कम करती है और मानव-केंद्रित संबंध बनाती है।

- एक पूर्वानुमानित स्वास्थ्य साझेदारी क्षेत्र के प्रथम प्रतिक्रियादाता के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को संस्थागत रूप देगी। यह कार्यढाँचा आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा के आदान-प्रदान में एक सॉफ्ट-पावर टूल के रूप में विस्तारित हो सकता है।

- रक्षा और सुरक्षा विश्वास निर्माण: केवल कठोर सैन्य रुख अपनाने के बजाय, भारत अपने MAHASAGAR विज़न के माध्यम से पड़ोसियों (पाकिस्तान को छोड़कर) के साथ क्रमिक विश्वास-निर्माण उपायों को अपना सकता है।

- इनमें संयुक्त सीमा गश्त, समन्वित नदी पुलिसिंग, आतंकवाद पर सूचना साझाकरण और समुद्री क्षेत्र जागरूकता शामिल हैं।

- मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) जैसे कम तीव्रता वाले संयुक्त अभ्यासों का संचालन परिचालन विश्वास को बढ़ावा देते हुए संवेदनशीलता से बचता है।

- पारस्परिक लाभ में निहित सुरक्षा सहयोग संदेह को कम करता है और सहयोग स्थापित करता है।

- सांस्कृतिक और ज्ञान कूटनीति: भारत को अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को संस्थागत ज्ञान नेटवर्क में बदलने की आवश्यकता है। क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों, सीमा पार सांस्कृतिक उत्सवों और स्थानीय विरासत से जुड़ी छात्रवृत्तियों की स्थापना लोगों के बीच आत्मीयता को बढ़ावा देती है।

- साझा महाकाव्यों, भाषाओं और शिल्पों को प्रदर्शित करने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म विभाजनकारी आख्यानों का मुकाबला कर सकते हैं।

- कठिन परियोजनाओं के विपरीत, सांस्कृतिक कूटनीति अमूर्त लेकिन स्थायी बंध बनाती है। यह सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक मतभेद सभ्यतागत निकटता को कम न करें।

- युद्ध के समय में, भारत संघर्षों को सुलझाने और क्षेत्रीय विश्वास बनाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अहिंसा, संवाद एवं करुणा पर ज़ोर देकर बुद्ध के सिद्धांतों को बढ़ावा दे सकता है।

- स्मार्ट व्यापार गलियारे और मूल्य शृंखलाएँ: केवल टैरिफ में कटौती पर ज़ोर देने के बजाय, भारत को वस्त्र, कृषि और फार्मास्यूटिकल्स में एकीकृत मूल्य शृंखला निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- सीमाओं के पार विशेष आर्थिक क्षेत्र संयुक्त उत्पादन केंद्रों के रूप में काम कर सकते हैं, जिससे क्षेत्र-बाह्य शक्तियों पर निर्भरता कम हो सकती है।

- डिजिटल सीमा शुल्क और वित्तीय प्रौद्योगिकी समाधान पारदर्शिता सुनिश्चित करेंगे तथा अवैध व्यापार पर अंकुश लगाएंगे। ऐसी सहकारी मूल्य शृंखलाएँ पड़ोसियों को भारत के विकास में हितधारक बनाती हैं।

- इस प्रकार, व्यापार गलियारे विषमता के स्रोत के बजाय रणनीतिक संयोजक बन जाते हैं।

- जल एवं जलविद्युत कूटनीति: भारत को अपने पड़ोसियों के साथ सक्रिय जल एवं जलविद्युत कूटनीति अपनानी चाहिये।

- इसमें बांग्लादेश, नेपाल और चीन के साथ जल-साझाकरण और नदी प्रबंधन वार्ता शामिल है ताकि सीमा पार की नदियों का न्यायसंगत एवं सतत् उपयोग सुनिश्चित किया जा सके, साथ ही विश्वास निर्माण के लिये संयुक्त नदी आयोग, बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ व सहकारी सिंचाई परियोजनाएँ भी शामिल हैं।

- साथ ही, भारत संयुक्त अवसंरचना, बिजली व्यापार समझौतों और क्षमता निर्माण पहलों के माध्यम से भूटान के साथ जलविद्युत सहयोग को गहरा कर सकता है, ऊर्जा सुरक्षा को मज़बूत कर सकता है, पारस्परिक आर्थिक निर्भरता उत्पन्न कर सकता है तथा दीर्घकालिक रणनीतिक सद्भावना को बढ़ावा दे सकता है।

- डिजिटल सार्वजनिक वस्तुओं का निर्यात: आधार, UPI और CoWIN के साथ भारत की सफलता का उपयोग एक क्षेत्रीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये किया जा सकता है।

- ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म, क्षमता निर्माण और साइबर-सुरक्षा कार्यढाँचों को साझा करके, भारत अपने पड़ोसियों को शासन प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है।

- इससे भारतीय डिजिटल अवसंरचना पर निर्भरता बढ़ती है और बाह्य तकनीकी प्रभुत्व कम होता है।

- क्षेत्रीय फिनटेक एकीकरण सीमा-पार प्रेषण और समावेशन को भी बढ़ावा दे सकता है। अंततः, डिजिटल कूटनीति ही पड़ोसी देशों के साथ जुड़ाव के नए आयाम तय करेगी।

- ओपन-सोर्स प्लेटफॉर्म, क्षमता निर्माण और साइबर-सुरक्षा कार्यढाँचों को साझा करके, भारत अपने पड़ोसियों को शासन प्रौद्योगिकी में आगे बढ़ने में सहायता कर सकता है।

निष्कर्ष:

भारत की पड़ोस नीति एक महत्त्वपूर्ण मोड़ पर है जहाँ प्रासंगिक जुड़ाव को विश्वास, समावेशिता और समुत्थानशीलता पर आधारित सतत् तथा बहुआयामी साझेदारियों में विकसित होने की आवश्यकता है। आगे की राह में व्यावहारिकता और सहानुभूति दोनों की अपेक्षा निहित है, ताकि भारत एक प्रभुत्वशाली शक्ति के रूप में नहीं बल्कि साझा समृद्धि के सहायक के रूप में उभरे।

“दक्षिण एशिया में भारत की शक्ति का आकलन उसके आकार से नहीं, बल्कि इस क्षमता से किया जायेगा कि वह निकटता को साझेदारी में और भौगोलिक स्थिति को सद्भावना में परिवर्तित कर सके।”

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के पड़ोस में अस्थिरता तत्काल सुरक्षा जोखिम और दीर्घकालिक रणनीतिक चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न करती है।” दक्षिण एशिया में हाल के राजनीतिक और आर्थिक घटनाक्रमों के संदर्भ में चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न 1. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला ‘एलिफेंट पास’ का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? (2009)

(a) बांग्लादेश

(b) भारत

(c) नेपाल

(d) श्रीलंका

उत्तर: (d)

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

- पिछले दशक में भारत-श्रीलंका व्यापार के मूल्य में सतत् वृद्धि हुई है।

- भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले व्यापार में ‘कपड़े और कपड़े से बनी चीज़ों’ का व्यापार प्रमुख है।

- पिछले पाँच वर्षों में, दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा भागीदार नेपाल रहा है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. “चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को, एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये, उपकरणों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है।” इस कथन के प्रकाश में, उसके पड़ोसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2017)