भारत ने हासिल किया पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य

प्रिलिम्स के लिये:इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जी-वन योजना, कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल मेन्स के लिये:इथेनॉल सम्मिश्रण और ऊर्जा सुरक्षा, जैव ईंधन संवर्धन का सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। |

स्रोत: DD

चर्चा में क्यों?

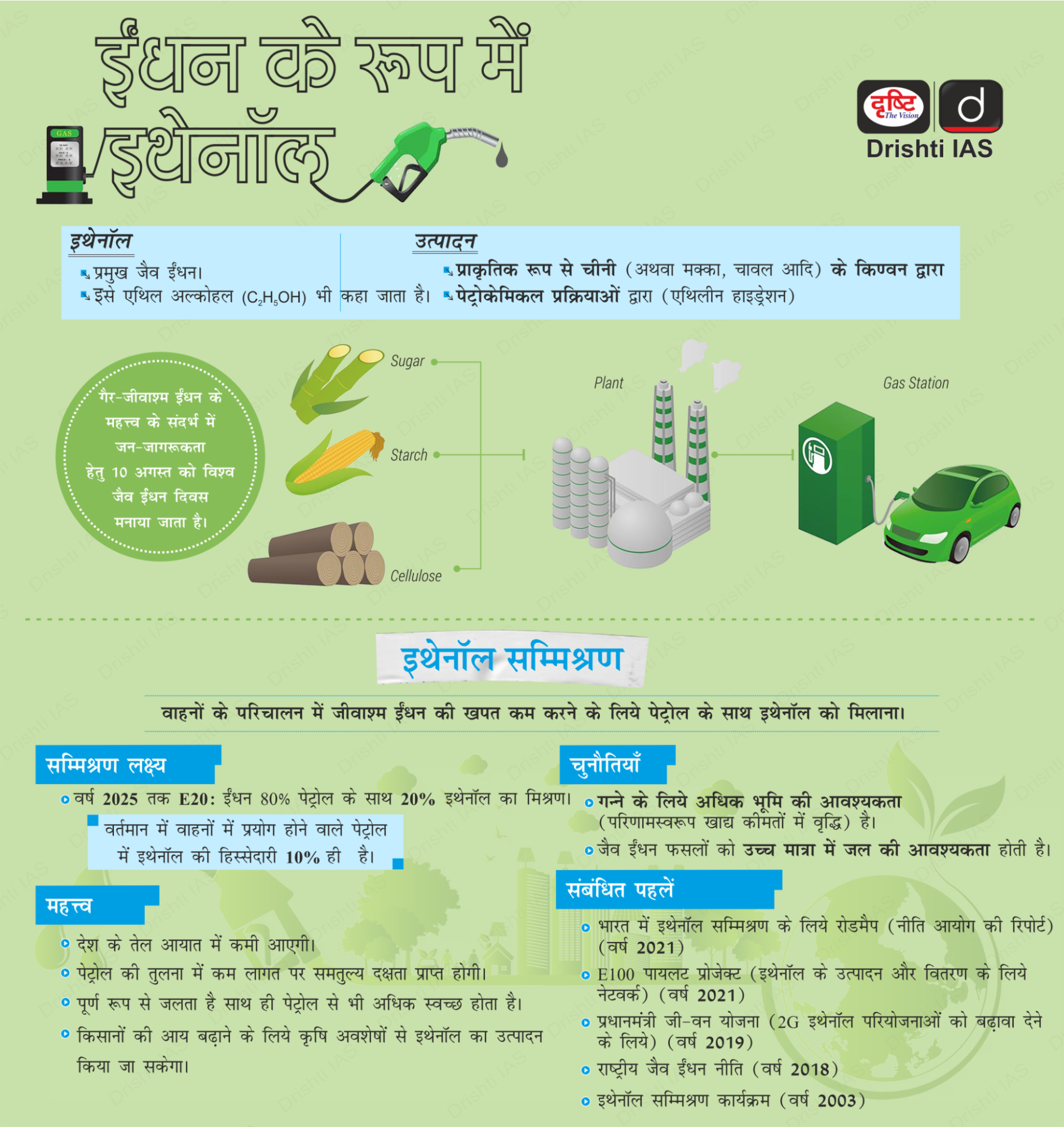

भारत ने इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (Ethanol Blending Programme- EBP) के तहत वर्ष 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त करके स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है।

- यह तीव्र प्रगति ऊर्जा सुरक्षा, ग्रामीण आय वृद्धि और पर्यावरणीय स्थिरता के प्रति देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण की सफलता के पीछे प्रमुख कारक क्या हैं?

- नीति और नियामक ढाँचा: जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018, ( वर्ष 2022 में संशोधित) ने 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को वर्ष 2030 से घटाकर वर्ष 2025-26 कर दिया।

- यह नीति गन्ना, शीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, कृषि अवशेषों और यहाँ तक कि अपशिष्ट बायोमास जैसे विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है।

- फीडस्टॉक के चयन में लचीलापन स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा खाद्य सुरक्षा के साथ प्रतिस्पर्द्धा को कम करता है।

- EBP कार्यक्रम को नियमित निगरानी और अद्यतन के साथ संस्थागत रूप दिया गया।

- राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (NBCC) अधिशेष घोषणाओं के आधार पर फीडस्टॉक के उपयोग की देखरेख करती है।

- प्रधानमंत्री जी-वन वन योजना कृषि एवं वानिकी अवशेषों, औद्योगिक अपशिष्ट और शैवाल से उन्नत जैव ईंधन के उत्पादन को प्रोत्साहित करती है, जिससे जैव ईंधन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार होता है।

- यह नीति गन्ना, शीरा, मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, कृषि अवशेषों और यहाँ तक कि अपशिष्ट बायोमास जैसे विविध फीडस्टॉक्स के उपयोग को बढ़ावा देती है।

- बुनियादी ढाँचे और मूल्य निर्धारण सुधार:

- इथेनॉल ब्याज अनुदान योजना (EISS): शीरा और अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्रों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता (2018-2022)।

- दीर्घकालिक क्रय समझौते (LTOAs): सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (OMCs) द्वारा किये गए दीर्घकालिक क्रय समझौते (LTOAs) ने समर्पित एथनॉल संयंत्रों (DEPs) के लिये स्थिर मांग, समय पर भुगतान और बाज़ार में स्थिरता सुनिश्चित की।

- प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र: EBP कार्यक्रम के अंतर्गत इथेनॉल के लिये सुनिश्चित मूल्य निर्धारण, निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना।

- GST में कमी: इथेनॉल पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 5% करने से उत्पादन लागत कम करने में मदद मिली तथा इथेनॉल उत्पादन और सम्मिश्रण को बढ़ावा मिला।

- उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1953 में संशोधन: इथेनॉल के सुचारु अंतर्राज्यीय और अंतःराज्यीय आवागमन को सुगम बनाया गया।

भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव क्या हैं?

सामाजिक-आर्थिक प्रभाव

- किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण समृद्धि: वर्ष 2025 तक इथेनॉल खरीद से किसानों को 1.18 लाख करोड़ रुपये और डिस्टिलरियों को 1.96 लाख करोड़ रुपये की आय हुई।

- कृषि प्रसंस्करण और डिस्टिलरी से जुड़ी नई नौकरियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में ग्रामीण रोज़गार को बढ़ावा दिया।

- विदेशी मुद्रा बचत और ऊर्जा स्वतंत्रता: भारत ने कच्चे तेल के आयात में कटौती करके 1.36 लाख करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई।

- इथेनॉल सम्मिश्रण से भारत की तेल आयात पर निर्भरता कम हुई है, जो व्यापार घाटे और भू-राजनीतिक जोखिम के प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- 'मेक इन इंडिया' और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा: इथेनॉल सम्मिश्रण घरेलू ऊर्जा बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करता है और जैव-अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जो आत्मनिर्भर भारत लक्ष्यों के साथ संरेखित होता है।

- मूल्य स्थिरीकरण और फसल विविधीकरण: अधिशेष गन्ना और खाद्यान्न (जैसे, टूटे चावल, मक्का) का अवशोषण खेत के मूल्यों को स्थिर करता है।

- मीठी ज्वार, मक्का और बायोमास जैसे गैर-खाद्य फीडस्टॉक्स के लिये प्रोत्साहन के माध्यम से फसल विविधीकरण की सुविधा प्रदान करता है।

पर्यावरणीय प्रभाव

- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन में कमी: लगभग 700 लाख टन CO₂ उत्सर्जन में कमी (2025 तक), जिससे भारत को पेरिस समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

- E10-E20 सम्मिश्रणों के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), हाइड्रोकार्बन और कणिकीय पदार्थ के वाहन उत्सर्जन में कमी।

- शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण कम: मिश्रित ईंधन अधिक पूर्ण रूप से जलता है, जिससे टेलपाइप प्रदूषक कम होते हैं, जो दिल्ली और कानपुर जैसे वायु-गुणवत्ता की चुनौती वाले शहरों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अपशिष्ट से धन उपयोग: क्षतिग्रस्त अनाज, शीरा, फसल अवशेषों और कृषि अपशिष्ट को इथेनॉल में परिवर्तित करने से लैंडफिल का भार तथा मीथेन उत्सर्जन कम होता है, जो कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है।

भारत में इथेनॉल एकीकरण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- फीडस्टॉक संबंधी चिंताएँ और खाद्य सुरक्षा: खाद्य फसलों (गन्ना, चावल, मक्का) से प्राप्त इथेनॉल से खाद्य आपूर्ति पर दबाव डाल सकता है, और वर्ष 2024-25 में भारत इथेनॉल की मांग को पूरा करने के लिये मक्के का शुद्ध आयातक बन जाएगा।

- जल की कमी: इथेनॉल उत्पादन में जल की अधिक आवश्यकता होती है, अनाज आधारित इकाइयाँ प्रति लीटर इथेनॉल के लिये 8-12 लीटर पानी का उपयोग करती हैं।

- गन्ना और शीरा अत्यधिक जल उपयोग, वनों की कटाई और अपशिष्ट में वृद्धि का कारण बनते हैं। डिस्टिलरियाँ विनास (Vinasse) नामक विषैली अपशिष्ट जल छोड़ती हैं, जो नदियों को प्रदूषित कर सकता है।

- जलवायु संवेदनशीलता: इथेनॉल का उत्पादन फसल की पैदावार को प्रभावित करने वाली जलवायु परिस्थितियों (जैसे, सूखा, बेमौसम बारिश) पर बहुत अधिक निर्भर करता है।

- लाभप्रदता से प्रेरित होकर इथेनॉल उत्पादन के लिये गहन एकल-फसलीय खेती से मिट्टी की उर्वरता कम हो सकती है और भूमि-उपयोग पैटर्न में बदलाव आ सकता है, जिससे जैव विविधता हेतु खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- औद्योगिक प्रदूषण संबंधी चिंताएँ: इथेनॉल डिस्टिलरियों को उनके उच्च प्रदूषण जोखिम के कारण "रेड कैटेगरी" उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- वे एसिटेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रोलीन जैसे हानिकारक रसायन उत्सर्जित करते हैं, जो श्वसन संबंधी समस्याएँ तथा कैंसर का कारण बन सकते हैं।

- आंध्र प्रदेश में कई इकाइयों को सार्वजनिक सुनवाई या उचित मूल्यांकन के बिना ही पर्यावरणीय मंज़ूरी मिल गई तथा अक्सर उन्हें आवासीय क्षेत्रों के निकट स्थापित किया गया।

- बुनियादी ढाँचे और रसद अंतराल: इथेनॉल बुनियादी ढाँचे जैसे पाइपलाइन, भंडारण और अंतर-राज्य समन्वय को उन्नत करने की आवश्यकता है।

- तेल विपणन कंपनियों और राज्यों में मिश्रण असमान बना हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं का अभाव है, जिससे सुरक्षा और गुणवत्ता संबंधी चिंताएँ बढ़ रही हैं।

- भारत में अधिकांश मौजूदा वाहन E10-समर्थित हैं, जबकि E20 के उपयोग से हल्की ईंधन दक्षता में कमी हो सकती है, जब तक कि इंजनों को फिर से ट्यून न किया जाए।

- E20 से आगे बढ़ने के लिये उद्योग-व्यापी स्तर पर फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स (FFV) में परिवर्तन और ईंधन वितरण उन्नयन की आवश्यकता होगी।

- दूसरी और तीसरी पीढ़ी की इथेनॉल प्रौद्योगिकी: भारत में अभी भी अविकसित है, इसमें बड़े पैमाने पर निवेश तथा व्यवहार्यता प्रदर्शन की आवश्यकता है।

भारत स्थायित्व सुनिश्चित करते हुए E20 से आगे कैसे बढ़ सकता है?

|

रणनीति क्षेत्र |

कार्रवाई योग्य उपाय |

|

फीडस्टॉक विविधीकरण |

|

|

प्रौद्योगिकी संक्रमण |

|

|

अवसंरचना विस्तार |

|

|

पर्यावरणीय अखंडता |

|

निष्कर्ष

भारत का E20 लक्ष्य समय से पहले प्राप्त करना नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आगे चलकर 20% से अधिक इथेनॉल सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक दूरदर्शिता तथा समावेशी नीति निर्माण अत्यंत आवश्यक होंगे, ताकि खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थिरता से कोई समझौता न हो।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत ने अपना E20 इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। इस सफलता के पीछे के कारकों और ऊर्जा सुरक्षा एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. चार ऊर्जा फसलों के नाम नीचे दिये गए हैं। उनमें से किसकी खेती इथेनॉल के लिये की जा सकती है? (2010) (a) जटरोफा उत्तर: (b) प्रश्न. भारत की जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 5 और 6 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न. सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) को प्राप्त करने के लिये सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच अनिवार्य है।" इस संबंध में भारत में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिये। (2018)। |

राजेंद्र चोल प्रथम के समुद्री अभियान के 1,000 वर्ष

प्रिलिम्स के लिये:थिरुवलंगडु शिलालेख, कंडालूर सलाई का युद्ध, चोल, पांड्य, चेर, चालुक्य, नागपट्टिनम, स्थानीय स्वशासन, बृहदेश्वर मंदिर, द्रविड़ मंदिर वास्तुकला, यूनेस्को, गंगाईकोंडा चोलपुरम, ऐरावतेश्वर मंदिर, दक्षिण मेरु, भित्ति कला, भरतनाट्यम, नटराज प्रतिमा मेन्स के लिये:भारतीय इतिहास में चोल राजवंश का योगदान, चोल राजवंश की कला और वास्तुकला। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु के अरियालूर ज़िले स्थित गंगईकोंडा चोलपुरम में आदि तिरुवथिराई महोत्सव के अवसर पर बृहदेश्वर मंदिर (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) में पूजा-अर्चना की।

- प्रधानमंत्री ने चोल साम्राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं को रेखांकित किया और राजेंद्र चोल प्रथम के गंगा अभियान की 1000वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में एक स्मृति सिक्का जारी किया।

- आदि तिरुवथिराई महोत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण-पूर्व एशिया के पौराणिक समुद्री अभियान के 1,000 वर्ष पूरे होने का स्मरण करता है और साथ ही समृद्ध तमिल शैव भक्ति परंपरा का भी प्रतीक है।

राजेंद्र चोल प्रथम से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: राजेंद्र चोल प्रथम (1014 से 1044 ई.), राजा राजराज चोल प्रथम के पुत्र थे, और चोल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक माने जाते हैं।

- वे पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने विदेशी सैन्य अभियानों का नेतृत्व किया, और चोल साम्राज्य के प्रभाव को दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तार किया।

- उपाधियाँ और विरासत: उन्होंने गंगईकोंडा चोलन (बंगाल में पाल वंश पर विजय के उपरांत), कदारम कोंडन (श्रीविजय साम्राज्य पर नौसैनिक विजय के बाद), पंडित चोलन और मुडिकोंडन जैसी उपाधियाँ धारण कीं।

- अपनी उत्तरी विजयों की स्मृति में एक नई राजधानी गंगईकोंडाचोलपुरम की स्थापना की।

- उन्होंने बृहदेश्वर मंदिर (गंगईकोंडाचोलीश्वरम) और चोल गंगम झील (पोननेरी) का निर्माण कराया, जो वर्तमान में तमिलनाडु के अरियालूर ज़िले में स्थित हैं।

- सैन्य और नौसैनिक कौशल: उन्होंने चेर और पांड्य क्षेत्रों पर पुनः नियंत्रण स्थापित किया; पश्चिमी चालुक्य शासक जयसिंह द्वितीय को पराजित किया, जिससे तुंगभद्रा नदी चोल साम्राज्य की उत्तरी सीमा बन गई।

- उनकी विजयों में श्रीलंका, मालदीव, निकोबार, लक्षद्वीप, केदाह, ताम्ब्रालिंग और बर्मा शामिल थे, जिससे भारत की प्रारंभिक गहरे समुद्र (ब्लू वॉटर) नौसेनाओं में से एक का गठन हुआ।

- व्यापार, संस्कृति और प्रशासन: उनके शासन में मणिग्रामम और अय्यावोले जैसी तमिल व्यापारी संघों का विकास हुआ, जिसने चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित किया।

- उन्होंने शैव धर्म को बढ़ावा दिया, चिदंबरम के नटराज मंदिर का संरक्षण किया, फिर भी वैष्णव और बौद्ध धर्मों के प्रति धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखी।

चोल राजवंश

- चेर और पांड्य के साथ तीन प्रमुख तमिल राजवंशों में से एक था और दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शक्तियों में शामिल रहा।

- इसकी स्थापना 9वीं शताब्दी ईस्वी में विजयालय चोल ने पल्लवों को पराजित करने के बाद की थी।

- यह साम्राज्य दक्षिण भारत, श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक फैला।

- राजराज चोल प्रथम और राजेंद्र चोल प्रथम के शासनकाल में यह अपने चरम पर पहुँचा, जो अपनी सैन्य विजय और उत्कृष्ट प्रशासन के लिये प्रसिद्ध थे।

- 13वीं शताब्दी में पांड्य राजवंश के पुनरुत्थान के साथ चोल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ।

- प्रमुख शासक:

- विजयालय चोल: संस्थापक; तंजावुर पर अधिकार किया।

- आदित्य चोल प्रथम: पल्लवों को पराजित किया और तोंडईमंडलम पर कब्ज़ा किया।

- परांतक चोल प्रथम: कई युद्धों में विजय प्राप्त की, रणनीतिक गठबंधन बनाए, किंतु तक्कोलम के युद्ध में पराजय हुई।

- राजराज चोल प्रथम: बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया और साम्राज्य का विस्तार किया।

- राजेंद्र चोल प्रथम: समुद्री विजयों सहित राजराज चोल की विरासत को आगे बढ़ाया।

- कुलोतुंग चोल प्रथम: प्रशासनिक ढाँचे को सुदृढ़ किया और व्यापार को बढ़ावा दिया।

- राजराज चोल द्वितीय: चोल साम्राज्य का पतन आरंभ हुआ।

और पढ़ें:

चोल प्रशासन और वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं?

चोल प्रशासन

- केंद्रीकृत राजतंत्र के साथ विकेन्द्रीकृत शासन व्यवस्था: चोल साम्राज्य में एक केंद्रीकृत राजतंत्र था, जिसका नेतृत्व राजा करता था। राजा को एक संगठित मंत्री परिषद का सहयोग प्राप्त था। इसमें उच्च अधिकारियों को पेरुंतरम और निम्न अधिकारियों को सिरुंतरम कहा जाता था।

- तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम जैसी राजधानियाँ साम्राज्यिक सत्ता का प्रतीक थीं, और राजकीय यात्राओं से शासन व्यवस्था में सुधार हुआ।

- प्रांतीय एवं स्थानीय प्रशासन: चोल साम्राज्य को मंडलम (प्रांत), वलनाडु, नाडु और उर्स (गाँव) में विभाजित किया गया था।

- नगरों या नगरम का प्रशासन व्यापारी संघों (नगरत्तर) द्वारा किया जाता था, जबकि नाडु का संचालन नत्तर और वलनाडु का प्रबंधन पेरियानत्तर के द्वारा किया जाता था। स्थानीय स्वशासन, विशेषकर ग्राम स्तर पर, अत्यंत सशक्त था।

- ग्राम स्वशासन एवं प्रारंभिक लोकतांत्रिक परंपराएँ: ग्राम सभाएँ- सभा (ब्राह्मणों का गाँव) और उर्स (गैर-ब्राह्मणों का गाँव) को राजस्व, न्याय, सिंचाई तथा मंदिरों पर वास्तविक नियंत्रण प्राप्त था।

- एक विशिष्ट कुदावोलाई प्रणाली (ताड़पत्र मत प्रणाली) के अंतर्गत पात्र उम्मीदवारों के नाम एक पात्र में रखे जाते थे और सार्वजनिक रूप से एक बालक द्वारा उनका चयन किया जाता था, जिससे ग्राम चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती थी।

- Eligibility to contest included owning tax-paying land (≥ ¼ veli), being aged 30–70, local residency, and knowledge of Vedas or administration.

- चुनाव लड़ने की पात्रता में करयोग्य भूमि (≥ ¼ वेली) का स्वामित्व, 30-70 वर्ष की आयु, स्थानीय निवास और वेदों या प्रशासन का ज्ञान शामिल था।

- अयोग्यता के कारणों में मद्यपान, आपराधिक कृत्य, ऋण न चुकाना, अधिकारियों से पारिवारिक संबंध अथवा पूर्व कदाचार शामिल थे।

- वार्षिक लेखा परीक्षाओं के माध्यम से जवाबदेही सुनिश्चित की जाती थी।

- हालाँकि, यह प्रणाली महिलाओं, भूमिहीन श्रमिकों और निम्न जातियों को शामिल नहीं करती थी, जिससे इसकी पदानुक्रमित एवं समावेशनविहीन प्रकृति को दर्शाता है।

- राजस्व प्रशासन: चोल साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था का संचालन पुरवुवरिथिनैक्कलम (Puravuvarithinaikkalam) नामक विभाग द्वारा किया जाता था, जो भूमि के सर्वेक्षण और वर्गीकरण का कार्य करता था।

- मंदिरों की भूमि और उर नट्टम (आवासीय क्षेत्र) कर-मुक्त थे। प्रमुख राजस्व स्रोत भूमि राजस्व (उत्पादन का 1/6 भाग) था, जो नकद या वस्तु के रूप में दिया जाता था।

- अन्य करों में चुंगी, सीमा शुल्क, व्यवसाय कर, विवाह शुल्क, नमक उत्पादन क्षेत्रों पर कर आदि शामिल थे। कुलोत्तुंग प्रथम ने चुंगी कर समाप्त कर दिया, जिसके लिये उन्हें "सुंगम तविर्त्त चोलन" की उपाधि प्राप्त हुई।

- राजकोषीय व्यय में राजदरबार, सेना, सिंचाई, सड़कें और नहरें शामिल थीं।

- सैन्य प्रशासन: चोलों ने एक सुदृढ़ चार शाखाओं वाली सेना बनाए रखी थी, जिसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी दल और नौसेना शामिल थे। प्रमुख सैन्य इकाइयों में कैक्कोलापेरुम्पदई (Kaikkolaperumpadai) (राजसी सेना) और वेलैक्कर (Velaikkarar) (राजा के अंगरक्षक) सम्मिलित थे।

- प्रशिक्षण की व्यवस्था कडगम (छावनियों) में की जाती थी। चोलों की नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसने बंगाल की खाड़ी पर प्रभुत्व स्थापित किया तथा श्रीलंका और दक्षिण-पूर्व एशिया में चोल प्रभाव सुनिश्चित किया।

- व्यापार एवं आर्थिक प्रशासन: आंतरिक व्यापार का संचालन मणिग्रामम, अय्यावोल और नानादेसिस जैसी शक्तिशाली व्यापारी संघों के माध्यम से किया जाता था।

- शहरी व्यापारी निकायों (नगरम) ने नागरिक एवं आर्थिक प्रशासन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

- चोलों के बंदरगाह, जैसे पुहार, ने पश्चिम एशिया, चीन और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ संपन्न समुद्री व्यापार को प्रोत्साहन दिया।

- निर्यात वस्तुओं में वस्त्र, मसाले और रत्न शामिल थे, जबकि आयात में विलासिता की वस्तुएँ और घोड़े प्रमुख थे। शहरी व्यापारी संघों (नगरम) ने नागरिक प्रशासन में भी सहयोग प्रदान किया।

चोल कला और वास्तुकला:

- द्रविड़ शैली की मंदिर वास्तुकला का उत्कर्ष चोल काल में हुआ।

- इसकी विशिष्ट विशेषता विमान (गर्भगृह के ऊपर स्थित मीनार) है। मंदिरों में आमतौर पर विमान, अर्द्धमंडप, महामंडप और नंदीमंडप (नंदी मंडप) जैसे घटक शामिल होते थे।

- प्रारंभिक उदाहरणों में नर्थमलाई, कोडुम्बलुर और श्रीनिवासनल्लूर के मंदिर शामिल हैं। प्रमुख मंदिरों जैसे बृहदेश्वर मंदिर (तंजावुर), जिसे राजराज चोल प्रथम ने बनवाया; गंगईकोंडचोलपुरम मंदिर, जिसे राजेंद्र चोल प्रथम ने निर्मित कराया; ऐरावतेश्वर मंदिर (दारासुरम); और कम्पहारेश्वर मंदिर (त्रिभुवनम) चोल वास्तुकला की अद्वितीय भव्यता को प्रदर्शित करते हैं।

- तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम जैसे चोल मंदिरों को विशाल और अत्यंत सूक्ष्मता से निर्मित शिल्पों से अलंकृत किया गया है।

- चोल कांस्य मूर्तियाँ, विशेष रूप से नटराज (नृत्यरत शिव) की प्रतिमा, अपनी सौंदर्यात्मक भव्यता, कोमलता और शिल्पकौशल के लिये विश्वप्रसिद्ध हैं।

- चोल कालीन चित्रकला मंदिरों की दीवारों पर नर्तमलै और तंजावुर में पाई गई है, जो धार्मिक तथा लौकिक (सांस्कृतिक या सामाजिक) दोनों प्रकार की विषयवस्तु को दर्शाती हैं।

बृहदीश्वर मंदिर (गंगैकोंड चोलपुरम् मंदिर), अरियालुर

- राजेंद्र चोल I (1014 से 1044 ई.) द्वारा अपनी गंगा विजय की स्मृति में निर्मित यह मंदिर चोल राजधानी के तंज़ावुर से गंगैकोंड चोलपुरम् में स्थानांतरण का प्रतीक था, जो वर्ष 1279 ई. तक चोल साम्राज्य की शाही राजधानी बना रहा।

- भगवान शिव को समर्पित गंगईकोंडाचोलेश्वरम मंदिर— उन्नत द्रविड़ वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह अपने पूर्ववर्ती तंजावुर स्थित बृहदीश्वर मंदिर (जो उनके पिता राजराज चोल I द्वारा निर्मित था) से भी अधिक कलात्मक और परिष्कृत माना जाता है तथा यह सैन्य गौरव और धार्मिक भक्ति — दोनों का प्रतीक है।

- यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला "आदि तिरुवथिरई" उत्सव राजेंद्र चोल के जन्म नक्षत्र (तिरुवथिरई) को समर्पित है, जिसमें थेरीकूथु (लोक-नाट्य) प्रस्तुतियाँ और पारंपरिक पूजा-अर्पण होते हैं, जो चोल वंश की सांस्कृतिक विरासत को उजागर करते हैं।

- 1027 और 1068 ई. के शिलालेखों एवं इसालम ताम्रपत्र (1036 ई.) से प्राप्त प्रमाणों के अनुसार, इस मंदिर को चोल शासकों, विशेषकर वीर राजेंद्र चोल के काल में निरंतर शाही संरक्षण प्राप्त हुआ।

- इसे वर्ष 2004 में दारासुरम के ऐरावतेश्वर मंदिर के साथ यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तंजावुर मंदिर को इससे पहले वर्ष 1987 में शामिल किया गया था तथा ये सभी मिलकर महान जीवत चोल मंदिर का निर्माण करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. नागर, द्रविड़ और वेसर हैं– (2012) (a) भारतीय उपमहाद्वीप के तीन मुख्य जातीय समूह उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न: प्रारंभिक भारतीय शिलालेखों में वर्णित तांडव नृत्य पर चर्चा कीजिये। प्रश्न. मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला का उच्च स्थान है। विवेचना कीजिये। (2013) प्रश्न. भारतीय दर्शन और परंपरा ने भारत में स्मारकों की कल्पना तथा आकार देने एवं उनकी कला में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिये। (2020) |