स्वदेशी सौर मूल्य शृंखला

चर्चा में क्यों?

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय वर्ष 2028 तक एक पूर्णत: स्वदेशी सौर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने की योजना बना रहा है, जिसमें मॉड्यूल, सेल, वेफर और इंगॉट्स शामिल होंगे।

सौर विनिर्माण मूल्य शृंखला क्या है?

- परिचय: सौर विनिर्माण मूल्य शृंखला में कच्चे माल को एक पूर्णत: कार्यात्मक सौर फोटोवोल्टिक (PV) मॉड्यूल में बदलने की संपूर्ण प्रक्रिया शामिल होती है।

- यह एक क्रमिक कार्यप्रवाह है और सामान्यतः इस शृंखला को अपस्ट्रीम (उच्च-प्रौद्योगिकी, पूंजी-गहन) तथा डाउनस्ट्रीम (श्रम-गहन) खंडों में विभाजित किया जाता है।

- मुख्य चरण:

- अपस्ट्रीम विनिर्माण (मुख्य घटक):

- पॉलीसिलिकॉन: यह प्रक्रिया क्वार्ट्ज रेत से प्राप्त धातुकर्म-ग्रेड सिलिकॉन से शुरू होती है, जिसे बाद में पॉलीसिलिकॉन में संसाधित किया जाता है।

- इंगॉट्स: पॉलीसिलिकॉन को पिघलाकर और क्रिस्टलीकृत करके बड़े, बेलनाकार ब्लॉकों (इंगॉट्स) का निर्माण किया जाता है।

- वेफर्स: इंगॉट्स को वायर सॉ की सहायता से अत्यंत पतली, डिस्क-आकार की शीट्स में काटा जाता है। ये शीट्स, जिन्हें वेफर कहा जाता है, सोलर सेल की मूल इकाई होती हैं।

- सोलर सेल: वेफर्स पर डोपिंग (फॉस्फोरस और बोरॉन मिलाकर विद्युत क्षेत्र बनाना), प्रिंटिंग (इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह हेतु धातु संपर्क जोड़ना) और एंटी-रिफ्लेक्टिव कोटिंग (प्रकाश परावर्तन कम करने के लिये) की प्रक्रिया की जाती है। परिणामस्वरूप एक ऐसा सोलर सेल बनता है जो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर सकता है।

- डाउनस्ट्रीम विनिर्माण (असेंबली एवं स्थापना):

- मॉड्यूल विनिर्माण: सोलर सेल आपस में जोड़े जाते हैं, फिर उन्हें लैमिनेट कर काँच और पॉलिमर बैक शीट्स के बीच सील किया जाता है तथा फ्रेम में लगाकर एक सोलर मॉड्यूल का निर्माण किया जाता है।

- प्रणाली स्थापना एवं एकीकरण: मॉड्यूल को ऐरे के रूप में संयोजित कर इन्वर्टर, माउंटिंग संरचनाओं और वायरिंग से जोड़ा जाता है तथा इन्हें छतों, खेतों या सौर फार्मों में स्थापित किया जाता है।

- अपस्ट्रीम विनिर्माण (मुख्य घटक):

- वर्तमान स्थिति: भारत की सौर मॉड्यूल क्षमता पहले ही 100 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, लेकिन सोलर सेल क्षमता केवल 27 गीगावाट है, जबकि इंगट और वेफर क्षमता मात्र 2.2 गीगावाट है। इससे भारत आयात, विशेषकर चीन पर, अत्यधिक निर्भर हो गया है।

- भारत आने वाले वर्षों में स्वदेशी पॉलीसिलिकॉन उत्पादन के लिये एक रोडमैप को अंतिम रूप देने का लक्ष्य रखता है।

- प्रस्तावित सुधार: एक महत्त्वपूर्ण कदम मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (ALMM) का प्रस्तावित विस्तार है, जो वर्तमान में मॉड्यूल के लिये है, जिसमें सौर सेल, वेफर्स एवं इंगट शामिल हैं।

- ALMM यह अनिवार्य करता है कि सौर परियोजना डेवलपर स्वीकृत मॉडलों और निर्माताओं से ही उपकरण खरीदें। इससे घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलता है और निम्न गुणवत्ता अथवा आयात-निर्भर उत्पादों पर गैर-टैरिफ बाधा के रूप में कार्य होता है।

स्वदेशी सौर मूल्य शृंखला विकसित करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

स्मरणीय सूत्र: HURDLE

- H – High-Cost & Scale Issues (उच्च लागत एवं पैमाने की समस्याएँ): भारतीय निर्मित अवयव प्रारंभ में महँगे और कम प्रतिस्पर्द्धी होते हैं, क्योंकि उत्पादन विस्तार के साथ लागत प्रति इकाई घटने के बजाय बढ़ जाती है।

- U – Upstream Infrastructure Gaps (अपस्ट्रीम अवसंरचना अंतराल): पॉलीसिलिकॉन और वेफर निर्माण प्रौद्योगिकी-प्रधान और पूंजी-गहन है, जिसमें घरेलू अनुभव सीमित है।

- R – RoW & Land Bottlenecks (भू-अधिग्रहण एवं मार्गाधिकार अवरोध): भूमि अधिग्रहण और मार्गाधिकार से जुड़े मुद्दे परियोजनाओं को बाधित करते हैं।

- D – Delayed Power Purchase Agreements (PPAs) (विद्युत क्रय समझौतों (PPA) में विलंब): राज्यों/डिस्कॉम्स द्वारा खरीद में देरी से परियोजनाओं की व्यवहार्यता प्रभावित होती है।

- L – Lack of Experience (अनुभव का अभाव): उन्नत सौर विनिर्माण में अनुभव सीमित है।

- E – Export/Import Dependence (निर्यात/आयात निर्भरता): आयात पर निर्भरता से भेद्यता बढ़ जाती है।

सौर ऊर्जा में उपलब्धियाँ

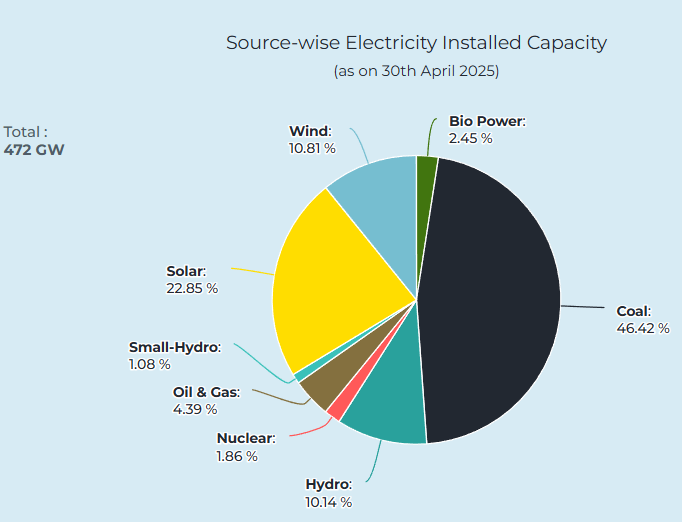

- नवीकरणीय ऊर्जा: भारत ने 251.5 गीगावाट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता प्राप्त कर ली है, जो वर्ष 2030 तक के 500 गीगावाट लक्ष्य का आधे से अधिक है।

- पीएम सूर्यघर योजना: भारत ने पीएम सूर्यघर योजना के तहत अब तक 20 लाख रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किये हैं और जल्द ही यह संख्या 50 लाख से अधिक होने की आशा है।

- पीएम-कुसुम योजना: पीएम-कुसुम योजना के तहत अब तक 16 लाख से अधिक सौर पंप लगाए या सौरकृत किये जा चुके हैं, जिससे प्रतिवर्ष लगभग 1.3 अरब लीटर डीज़ल की बचत हो रही है और 40 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी आई है।

भारत में स्वदेशी सौर मूल्य शृंखला विकसित करने हेतु किन कदमों की आवश्यकता है?

स्मरणीय सूत्र: SHINE

- S- Sustained Policy Support (निरंतर नीति समर्थन): ALMM का विस्तार करना, स्थिर PLI सुनिश्चित करना, चरणबद्ध सीमा शुल्क लागू करना और स्पष्ट तकनीकी अधिग्रहण योजनाएँ बनाना।

- H- Harness Investment (हार्नेस निवेश): ग्रीनफील्ड विनिर्माण स्थापित करना, पूंजी सहायता प्रदान करना और भूमि/राइट ऑफ वे (RoW) से संबंधी समस्याएँ हल करना।

- I- Innovation & R&D (नवाचार और अनुसंधान एवं विकास): पेरोव्स्काइट जैसी अगली पीढ़ी की तकनीकों को प्रोत्साहन प्रदान करना और सहायक उद्योगों को मज़बूत करना।

- N- Navigate Coordination (समन्वय का मार्गदर्शन/संचालन): राज्य-स्तरीय क्रियान्वयन को सुव्यवस्थित करना, डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और पीएम सूर्यघर योजना व पीएम-कुसुम जैसी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित करना।

- E- Expand Demand (मांग का विस्तार): नीतिगत और तैनाती कार्यक्रमों के माध्यम से घरेलू सौर विनिर्माण की मांग को बढ़ाना।

निष्कर्ष

भारत का हरित ऊर्जा परिवर्तन 2070 तक नेट-ज़ीरो प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है, जिसमें वर्ष 2047 तक 1,800 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता और वर्ष 2070 तक 5,000 गीगावाट का लक्ष्य है। एक एकीकृत रोडमैप की आवश्यकता है: घरेलू सौर विनिर्माण विकसित करना, भूमि और RoW अवरोधों को दूर करना, PPA साइनिंग को तेज़ी से आगे बढ़ाना तथा वेफर्स, इंगट्स और पॉलीसिलिकॉन के लिये ALMM को संस्थागत बनाना, जिससे ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं भारत का वैश्विक सौर नेतृत्व सुदृढ़ हो।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न : प्रश्न: स्वदेशी सौर विनिर्माण स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये तथा उन्हें दूर करने के उपाय बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में लॉन्च किया गया था।

- गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. भारत में सौर ऊर्जा की प्रचुर संभावनाएँ हैं, हालाँकि इसके विकास में क्षेत्रीय भिन्नताएँ हैं। विस्तृत वर्णन कीजिये। (2020)

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

चर्चा में क्यों?

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना ने हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की सबसे महत्त्वाकांक्षी बुनियादी ढाँचा योजनाओं में से एक के रूप में ध्यान आकर्षित किया है।

- पर्यावरणीय चिंताओं के बावजूद यह परियोजना पारिस्थितिकी और जनजातीय कल्याण को ध्यान में रखते हुए ग्रेट निकोबार को वैश्विक समुद्री केंद्र में बदलने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना क्या है?

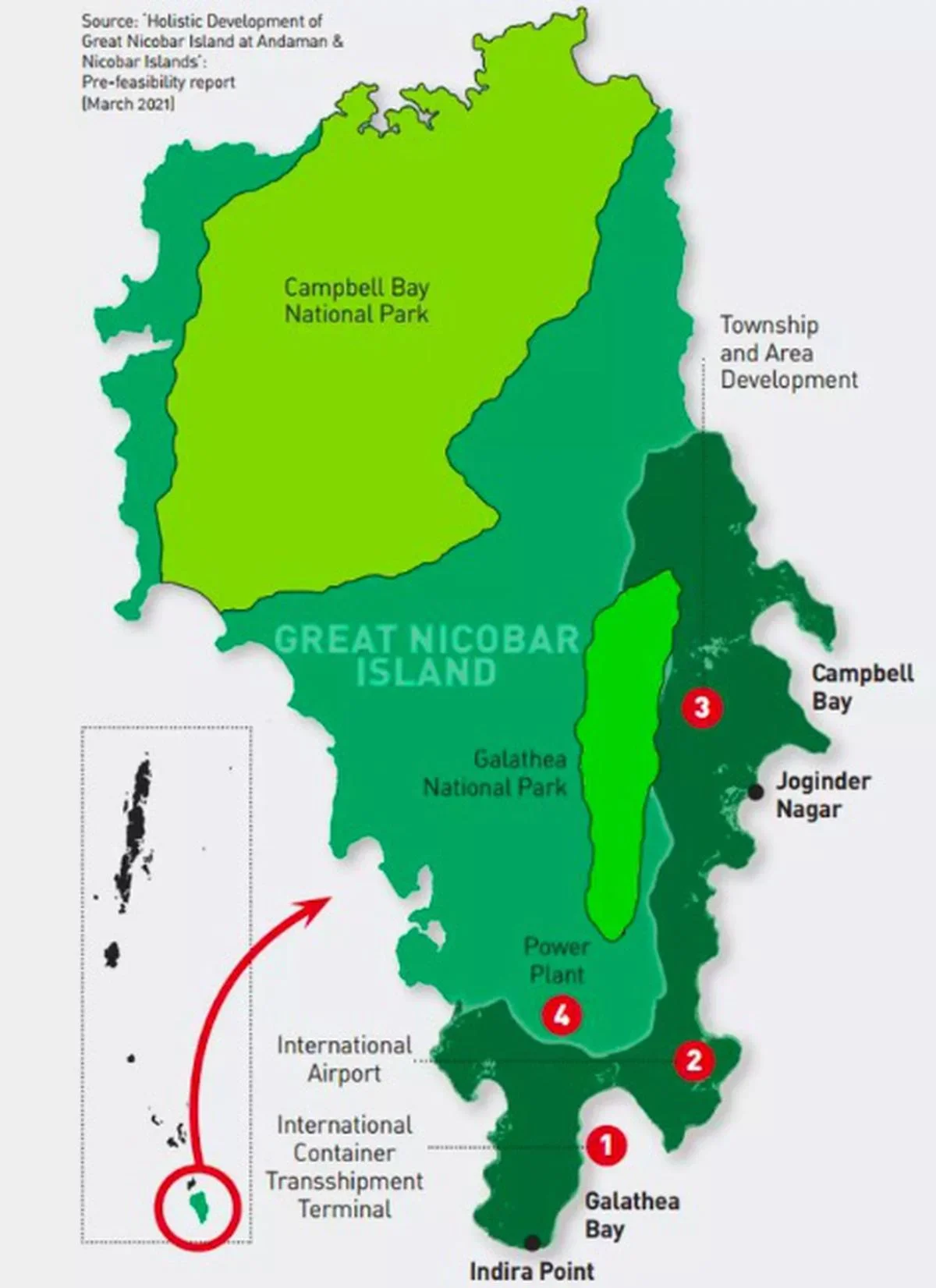

- परिचय: नीति आयोग द्वारा परिकल्पित और वर्ष 2021 में लॉन्च की गई GNI परियोजना का उद्देश्य एक अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल (ICTT), एक ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक टाउनशिप और एक गैस-सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करना है।

- इसका कार्यान्वयन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) द्वारा किया जाता है।

- यह मैरीटाइम इंडिया विज़न-2030 के अनुरूप है और अमृत काल विज़न-2047 के अंतर्गत प्रमुख परियोजनाओं में से एक है।

- सामरिक महत्त्व:

- ट्रांसशिपमेंट हब: ICTT सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करता है तथा भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करता है।

- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा: नागरिक संपर्क, पर्यटन और दोहरे उपयोग वाली रक्षा क्षमता को बढ़ाता है।

- रणनीतिक स्थिति लाभ: मलक्का, सुंडा और लोंबोक जलडमरूमध्य के निकट निकोबार का स्थान भारत को वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति के लिये महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की निगरानी करने की अनुमति देता है।

- ग्रेट निकोबार की अवस्थिति भारत को सबांग (इंडोनेशिया), कोको द्वीप (म्याँमार) और प्रस्तावित क्रा नहर (थाईलैंड) के निकट बनाती है, जो भारत-प्रशांत समुद्री मार्गों में इसकी केंद्रीय भूमिका को रेखांकित करता है।

- ग्रेट निकोबार कोलंबो, पोर्ट क्लैंग और सिंगापुर से लगभग समान दूरी पर स्थित है, जो भारत को क्षेत्रीय समुद्री व्यापार के केंद्र में रखता है।

- समुद्री सुरक्षा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की समुद्री रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करते हैं और म्याँमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया और बांग्लादेश के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, जिससे भारत को सामुद्रिक कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) 1982 के तहत एक विशाल अनन्य आर्थिक क्षेत्र और महाद्वीपीय शेल्फ मिलता है।

- ग्रेट निकोबार द्वीप (GNI) परियोजना भारत की नौसैनिक पहुँच को हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में सुदृढ़ करती है, जिससे समुद्री लूट (पाइरेसी), तस्करी, आतंकवाद और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है।

- हिंद महासागर क्षेत्र में चीन और अन्य नौसेनाओं की बढ़ती उपस्थिति के बीच भारत को एक सक्रिय समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करना।

- नीति संरेखण: एक्ट ईस्ट पॉलिसी (2014) और क्वाड की हिंद-प्रशांत रणनीति का समर्थन करता है, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा में भारत की भूमिका मज़बूत होती है।

- जनजातीय सुरक्षा उपाय: GNI में बड़े पैमाने पर विकास की अनुमति केवल जनजातीय मामलों के मंत्रालय, जनजातीय कल्याण निदेशालय तथा अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति (AAJVS) के परामर्श के बाद ही दी जाती है, जैसा कि जारवा नीति (2004) और शोंपेन नीति (2015) द्वारा अनिवार्य किया गया है।

- नीतियों के तहत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के ट्रस्टी के रूप में AAJVS को नियुक्त किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रमुख परियोजनाओं में शोंपेन समुदाय के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

- इसके अनुरूप, अनुच्छेद 338A(9) के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) के साथ अनिवार्य परामर्श के बाद अधिकार प्राप्त समिति ने पुष्टि की कि जनजातीय हितों की रक्षा की जाएगी।

- नीतियों के तहत विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के ट्रस्टी के रूप में AAJVS को नियुक्त किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी प्रमुख परियोजनाओं में शोंपेन समुदाय के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।

- पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय: यह परियोजना सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को शामिल करती है, जो पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) अधिसूचना, 2006 का पालन करते हुए विस्तृत EIA और पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) पर आधारित हैं।

- वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये 8 गलियारों की योजना बनाई गई है, ताकि वृक्षों पर रहने वाले जानवरों, साँपों, केकड़ों और मगरमच्छों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित हो और विकास के दौरान पारिस्थितिक विघटन न्यूनतम रहे।

- GNI परियोजना के कारण वृक्षों की कटाई की पूर्ति के लिये हरियाणा में प्रतिपूरक वनीकरण की योजना बनाई गई है, क्योंकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पहले से ही 75% से अधिक वन आवरण मौजूद है।

ग्रेट निकोबार द्वीप

- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कुल 836 द्वीप शामिल हैं, जिन्हें टेन डिग्री चैनल द्वारा अंडमान (उत्तर) और निकोबार (दक्षिण) में विभाजित किया गया है।

- ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप है (910 वर्ग किलोमीटर वर्षावन क्षेत्र)। इसमें इंदिरा प्वाइंट स्थित है, जो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है और सुमात्रा (इंडोनेशिया) से मात्र 90 समुद्री मील दूर है।

- ग्रेट निकोबार में दो राष्ट्रीय उद्यान, एक बायोस्फीयर रिज़र्व, शोंपेन और निकोबार जनजातीय समुदायों की छोटी आबादी तथा कुछ हज़ार गैर-जनजातीय निवासी हैं।

- ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिज़र्व को वर्ष 2013 में UNESCO के मानव और जैवमंडल (MAB) कार्यक्रम की सूची में शामिल किया गया था।

निष्कर्ष

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना केवल एक बुनियादी अवसंरचना योजना नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक-आर्थिक गुणक है। यह भारत के समुद्री भविष्य को सुरक्षित करती है, विदेशी बंदरगाहों पर रसद निर्भरता को कम करती है और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करती है, जिससे भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित होता है।

| पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट से संबंधित चिंताएँ |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के समुद्री विज़न-2030 में ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना की भूमिका और अमृत काल विज़न- 2047 के साथ इसके संरेखण पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

- बैरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य-क्षेत्र में स्थित है।

- बैरेन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किमी. पूर्व में स्थित है।

- पिछली बार बैरेन द्वीप ज्वालामुखी में वर्ष 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन-सा एक 'दश अंश जलमार्ग' द्वारा आपस में पृथक् किया जाता है? (2014)

(a) अंडमान एवं निकोबार

(b) निकोबार एवं सुमात्रा

(c) मालदीव एवं लक्षद्वीप

(d) सुमात्रा एवं जावा

उत्तर: (a)

मेन्स

प्रश्न. सरकार द्वारा किसी परियोजना को अनुमति देने से पूर्व अधिकाधिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अध्ययन किये जा रहे हैं। कोयला गर्त-शिखरों (पिटहेड्स) पर अवस्थित कोयला-अग्नित तापीय संयंत्रों के पर्यावरणीय प्रभावों पर चर्चा कीजिये। (2014)

मानकी-मुंडा व्यवस्था और हो जनजाति

चर्चा में क्यों?

झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में हो जनजाति के आदिवासियों ने मानकी-मुंडा व्यवस्था में कथित प्रशासनिक हस्तक्षेप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहाँ खाली पदों, वंशानुगत अक्षमताओं और सुधार की मांगों के कारण तनाव व्याप्त है।

मानकी-मुंडा व्यवस्था क्या है?

- मानकी-मुंडा व्यवस्था: यह हो आदिवासी समुदाय का सदियों पुराना स्वशासन ढाँचा है।

- प्रत्येक गाँव का नेतृत्व एक वंशानुगत मुंडा करता है, जो स्थानीय विवादों के समाधान के लिये उत्तरदायी होता है, जबकि 8–15 गाँवों के समूह को, जिसे ‘पीढ़’ (Pidh) कहा जाता है, एक मानकी देखता है, जो गाँव स्तर पर अनसुलझे मामलों का निपटारा करता है।

- यह व्यवस्था विकेंद्रीकृत और पूर्णतः सामाजिक-राजनीतिक है, जिसका राजस्व संग्रह, भूमि प्रबंधन या कराधान से कोई संबंध नहीं है।

- ब्रिटिश हस्तक्षेप: प्लासी (1757) और बक्सर (1764) के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, जिसके साथ कराधान व्यवस्था लागू की गई।

- स्थायी बंदोबस्त अधिनियम (1793) ने ज़मींदारों को भूमि राजस्व वसूली के लिये बाध्य किया, जिससे हो जनजाति की भूमि छीन ली गई तथा इसके परिणामस्वरूप हो विद्रोह (1821–22) और कोल विद्रोह (1831) भड़क उठे।

- क्षेत्र का प्रबंधन करने के लिये ब्रिटिशों ने मानकी-मुंडा व्यवस्था को दबाने के बजाय उसे अपने साथ मिला लिया।

- कैप्टन थॉमस विल्किंसन (1833) ने विल्किंसन नियम में इस व्यवस्था को संहिताबद्ध किया, जिसमें मुंडाओं और मानकियों को औपचारिक रूप से मान्यता दी गई तथा उन्हें औपनिवेशिक प्रशासन में एकीकृत किया गया।

- इससे निजी संपत्ति और पट्टे की व्यवस्था शुरू हुई, जिससे सामूहिक भूमि स्वामित्व व्यक्तिगत स्वामित्व में बदल गया और बाहरी लोगों (दिक्कुओं) के आगमन के साथ जनसांख्यिकीय परिवर्तन हुए।

- स्वतंत्रता के बाद: कोल्हान ने विल्किंसन के नियमों को बड़े पैमाने पर बरकरार रखा और न्यायालयों ने उन्हें वैध प्रथागत प्रथाओं के रूप में मान्यता दी, जब तक कि मोरा हो बनाम बिहार राज्य (2000) मामले में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि वे औपचारिक कानून नहीं बल्कि प्रथाएँ हैं, लेकिन उन्होंने निरंतर अभ्यास की अनुमति दी।

- वर्ष 2021 झारखंड पहल (न्याय मंच) ने सुधार का प्रस्ताव रखा, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया।

हो जनजाति के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: हो या कोल्हा भारत का एक ऑस्ट्रोएशियाटिक मुंडा जातीय समूह है, जो मुख्य रूप से झारखंड के कोल्हान क्षेत्र और ओडिशा के कुछ हिस्सों में केंद्रित है तथा पश्चिम बंगाल, बिहार, बांग्लादेश व नेपाल में भी इसकी छोटी आबादी है।

- भाषा: हो समुदाय हो भाषा बोलता है, जो मुंडारी से संबंधित एक ऑस्ट्रोएशियाटिक भाषा है।

- यह देवनागरी, लैटिन और वारंग सिटी (लाको बोदरा द्वारा विकसित मूल लिपि) में लिखी गई है।

- इतिहास: हो समुदाय की उपस्थिति लगभग 4000–3500 वर्ष पूर्व तक जाती है, जब इनका प्रवास दक्षिण-पूर्व एशिया से हुआ था।

- उन्होंने शोषक गैर-आदिवासी ज़मींदारों (दिक्कुओं) के विरुद्ध कोल विद्रोह (1831-33) में भाग लिया। पोरहाट के राजा के अधीन वर्ष 1857 क विद्रोह में भी सक्रिय रहे। पारंपरिक रूप से मुगल, मराठा और ब्रिटिश आक्रमणों का विरोध किया।

- समाज और संस्कृति: कोल्हान में मानकी-मुंडा व्यवस्था के माध्यम से सशक्त स्वशासन।

- समृद्ध त्यौहार परंपराएँ, जैसे– मागे परब (सृजनकर्त्ता भगवान का त्योहार), बा परब (फूलों का त्योहार), सोहराई (कृषि त्योहार) और जोमनामा परब (फसल)।

- नृत्य और संगीत संस्कृति का केंद्रबिंदु है, जिसका प्रदर्शन अखड़ा (गाँव के मैदान) में किया जाता है।

- अर्थव्यवस्था और वन: 80% से अधिक हो लोग कृषि में लगे हुए हैं और वे स्थायी कृषि अपनाने वाले पहले आदिवासी समुदायों में से थे, जिनमें से कुछ खनन गतिविधियों में भी शामिल थे।

- साल के वनों पर अत्यधिक निर्भरता। यह समुदाय साल के स्थान पर सागौन के बागान लगाने का कड़ा विरोध करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिये: (2013)

| जनजाति | राज्य |

| 1. लिंबू (लिंबु) | सिक्किम |

| 2. कार्बी | हिमाचल प्रदेश |

| 3. डोंगरिया कोंध | ओडिशा |

| 4. बोंडा | तमिलनाडु |

उपर्युक्त युग्मों में से कौन-से सही सुमेलित हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 4

(c) केवल 1, 3 और 4

(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (a)

प्रश्न. भारत में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- PVTG 18 राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में निवास करते हैं।

- स्थिर या कम होती जनसंख्या PVTG स्थिति निर्धारण के मानदंडों में से एक है।

- देश में अब तक 95 PVTG आधिकारिक तौर पर अधिसूचित हैं।

- PVTGs की सूची में ईरूलर और कोंडा रेड्डी जनजातियाँ शामिल की गई हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?

(a) केवल 1, 2 और 3

(b) केवल 2, 3 और 4

(c) केवल 1, 2 और 4

(d) केवल 1, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013)

(a) राज्य वन विभाग

(b) ज़िला कलक्टर/उपायुक्त

(c) तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी/मंडल राजस्व अधिकारी

(d) ग्राम सभा

उत्तर: (d)