ऑनलाइन गेमिंग संवर्द्धन और विनियमन अधिनियम, 2025

प्रिलिम्स के लिये: ऑनलाइन गेमिंग, रियल मनी गेमिंग (RMG) उद्योग, डिजिटल भुगतान प्रणाली, राज्य सूची, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा)।

मेन्स के लिये: भारत में गेमिंग उद्योग के उदय के कारक, आचार संहिता की आवश्यकता और भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करना।

चर्चा में क्यों?

संसद द्वारा पारित यह अधिनियम ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, जबकि हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन-देन पर प्रतिबंध लगाता है।

- राष्ट्रपति की सिफारिश से इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 117(1) और 117(3) के तहत वित्त विधेयक के रूप में संसद में पेश किया गया।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्द्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 क्या है?

- परिचय: यह अधिनियम ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को विनियमित करने, बढ़ावा देने और समर्थन देने के लिये एक व्यापक कानूनी ढाँचा बनाने का प्रयास करता है, जिससे नागरिकों के लिये एक ज़िम्मेदार डिजिटल वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

- ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध: यह अधिनियम वास्तविक धन वाले खेलों की पेशकश, विज्ञापन या वित्तीय लेन-देन को सुविधाजनक बनाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है।

- बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऐसे प्लेटफार्मों के लिये भुगतान संसाधित करने से रोक दिया गया है।

- IT अधिनियम, 2000 के तहत गैर-कानूनी प्लेटफार्मों को ब्लॉक करने के लिये प्राधिकारियों को सशक्त बनाया गया है।

- अधिनियम के प्रमुख प्रावधान: ऑनलाइन गेम को निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत किया गया है:

- ई-स्पोर्ट्स: एक वैध खेल के रूप में मान्यता प्राप्त, संगठित टूर्नामेंटों के माध्यम से खेले जाने वाले प्रतिस्पर्द्धी डिजिटल खेल, जिनमें कौशल की आवश्यकता होती है।

- ऑनलाइन सामाजिक खेल: मुख्यतः मनोरंजन या सामाजिक संपर्क के लिये डिज़ाइन किये गए कौशल-आधारित खेल। उदाहरण: वर्डले।

- ऑनलाइन मनी गेम्स: ऐसे खेल जिनमें वित्तीय दांव शामिल होते हैं, चाहे वे संयोग पर आधारित हों, कौशल पर या दोनों पर। इन खेलों में खिलाड़ी शुल्क का भुगतान करते हैं या पैसा जमा करते है। इस उम्मीद के साथ कि उन्हें मौद्रिक या अन्य प्रकार का लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण: ड्रीम11, पोकर, रम्मी।

- अधिनियम की प्रयोज्यता: यह पूरे भारत में लागू होता है और उन ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी लागू होता है, जो भारत में प्रदान की जा रही हों या भारत के बाहर से संचालित होकर भारत में उपलब्ध हों।

- सकारात्मक गेमिंग का प्रचार:

- ई-स्पोर्ट्स: युवा मामलों और खेल मंत्रालय मार्गदर्शन तैयार करेगा, प्रशिक्षण अकादमियाँ तथा अनुसंधान केंद्र स्थापित करेगा।

- सामाजिक/शैक्षिक खेल: केंद्र सरकार सुरक्षित, आयु-उपयुक्त सीखने और मनोरंजन प्लेटफॉर्म को मान्यता, पंजीकरण तथा प्रचारित कर सकती है।

- नियामक निकाय: एक राष्ट्रीय स्तर का नियामक निम्नलिखित कार्य करेगा:

- खेलों को श्रेणीबद्ध और पंजीकृत करना।

- यह तय करना कि कोई खेल मनी गेम (पैसे वाला खेल) के रूप में योग्य है या नहीं।

- शिकायतों और विवादों को निपटाना।

- केंद्रीय सरकार को अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार है, जिन्हें जाँच, तलाशी, ज़ब्ती और गिरफ्तारी के अधिकार प्राप्त होंगे (कुछ मामलों में वारंट के बिना भी)।

- अपराध और दंड:

- ऑनलाइन मनी गेम्स की पेशकश करना: 3 वर्ष तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना।

- प्रतिबंधित खेलों का विज्ञापन करना: 2 वर्ष तक की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना।

- अपराध संज्ञेय एवं गैर-जमानती हैं।

- दायित्व खंड: यह अधिनियम कंपनियों और उनके अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराता है, जबकि स्वतंत्र तथा गैर-कार्यकारी निदेशकों को तब छूट मिलती है, जब वे उचित परिश्रम का प्रमाण प्रस्तुत कर सकें।

ऑनलाइन गैंबलिंग

- परिचय: ऑनलाइन खेल उन खेलों को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल उपकरणों पर खेले जाते हैं और इंटरनेट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीकों के माध्यम से सॉफ्टवेयर द्वारा संचालित होते हैं।

- यह खिलाड़ियों के बीच वास्तविक समय में बातचीत और प्रतिस्पर्द्धा की सुविधा प्रदान करता है, चाहे वे किसी भी स्थान पर हों।

- वर्गीकरण:

- स्किल-बेस्ड गेम्स (Skill-Based Games): इनमें मौका नहीं बल्कि कौशल को महत्त्व दिया जाता है और ये भारत में वैध हैं। उदाहरण: Game 24X7, Dream11 और मोबाइल प्रीमियर लीग (MPL)।

- गेम्स ऑफ चांस (Games of Chance): इनका परिणाम मुख्य रूप से कौशल नहीं बल्कि चांस पर निर्भर करता है और ये भारत में अवैध हैं। उदाहरण: रूलेट (Roulette), जो मुख्य रूप से मौद्रिक पुरस्कार के लिये खिलाड़ियों को आकर्षित करता है।

- बाज़ार का आकार/मार्केट साइज़: वर्ष 2023 में भारत 568 मिलियन खिलाड़ियों और 9.5 बिलियन ऐप डाउनलोड के साथ विश्व का सबसे बड़ा गेमिंग मार्केट बन गया।

- वर्ष 2023 में 2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का बाज़ार वर्ष 2028 तक 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

भारत की गेमिंग इंडस्ट्री के प्रमुख विकास कारक क्या हैं?

- आर्थिक कारक: स्टार्ट-अप इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित भारत के जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम ने कई गेमिंग कंपनियों और प्लेटफार्मों के विकास को बढ़ावा दिया है।

- ये स्टार्टअप नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं और भारतीय उपभोक्ताओं की विविध गेमिंग प्राथमिकताओं को पूरा कर रहे हैं, जिससे देश में गेमिंग इंडस्ट्री के विस्तार तथा विकास में योगदान मिल रहा है।

- भारत ने कई गेमिंग यूनिकॉर्न्स का निर्माण किया है, जिनमें Games24X7, Dream11 और मोबाइल प्रीमियर लीग शामिल हैं।

- पिछले कुछ वर्षों में गेमिंग कंपनियों ने घरेलू और वैश्विक निवेशकों से 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाए, जो भारत में कुल स्टार्टअप फंडिंग का 3% है।

- NVIDIA ने नवंबर 2025 में भारत में अपनी क्लाउड गेमिंग सेवा शुरू करने की घोषणा की है।

- तकनीकी समर्थक;

- भारतनेट और राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन (NBM) जैसी पहलें ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं।

- 5G रोलआउट ने इंटरनेट गति को और बढ़ाया है तथा विलंबता को कम किया है, जो सुचारू गेमिंग अनुभव के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के हालिया सर्वेक्षण से पता चलता है कि अब 85% से अधिक भारतीय परिवारों के पास स्मार्टफोन हैं और 86.3% परिवारों में परिसर के भीतर ही इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है।

- भारत में गेमिंग बाज़ार का 90% हिस्सा मोबाइल फोन से आता है, जबकि अमेरिका और चीन में यह क्रमशः लगभग 37% और 62% है।

- नीतिगत और सांस्कृतिक बदलाव:

- IT नियम 2021, स्व-नियामक निकायों और AVGC टास्क फोर्स ने सुरक्षित विकास हेतु एक रूपरेखा तैयार की।

- गेमर्स को कंटेंट क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया; क्रिएट इन इंडिया अभियान कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करता है।

- कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उद्योग में 50% की वृद्धि हुई, औसत गेमिंग समय 2.5 घंटे/दिन से बढ़कर 4.1 घंटे/दिन हो गया, जिससे गेमिंग एक वैध करियर बन गया।

भारत में गेमिंग इंडस्ट्री का विनियमन कैसे किया जाता है?

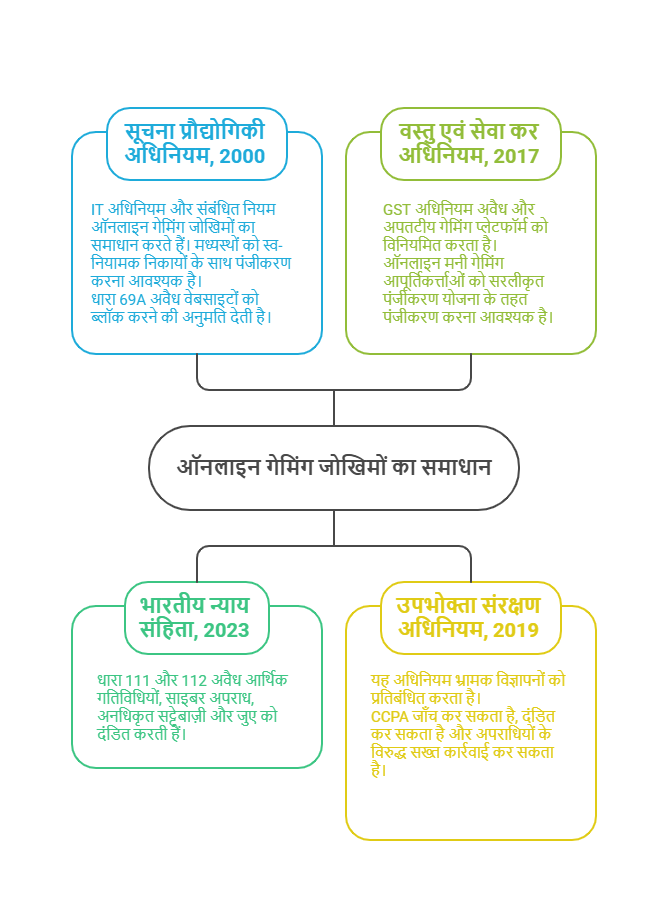

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और नियम

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, जिसे अप्रैल 2023 में संशोधित किया गया, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिये मानक निर्धारित करते हैं।

- मध्यस्थों को अवैध/गैर-कानूनी सामग्री के प्रसार को रोकना अनिवार्य है।

- धन-आधारित खेल उपलब्ध कराने वाले प्लेटफॉर्म को स्व-नियामक संस्थाओं (SRB) के साथ पंजीकरण कराना होगा, जो यह तय करती हैं कि कोई खेल अनुमेय है या नहीं।

- धारा 69A सरकार को अवैध साइटों/ऐप्स को ब्लॉक करने का अधिकार प्रदान करती है - वर्ष 2022 से जून 2025 तक 1,524 सट्टेबाज़ी और जुए से संबंधित प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया गया।

- भारतीय न्याय संहिता, 2023

- धारा 111: अवैध आर्थिक गतिविधियों और साइबर अपराधों को दंडित करती है।

- धारा 112: अनधिकृत सट्टेबाज़ी/जुए पर 1 से 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने का प्रावधान करती है।

- एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) अधिनियम, 2017:

- यह अवैध/विदेशी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर भी लागू होता है।

- ऑनलाइन मनी गेमिंग प्रदाताओं को सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

- GST इंटेलिजेंस के महानिदेशक गैर-पंजीकृत/अनुपालन न करने वाले प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का निर्देश दे सकते हैं।

- यह सुनिश्चित करता है कि डिजिटल गेमिंग इकाइयाँ भी भौतिक व्यवसायों जैसी कराधान प्रणाली का पालन करें।

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019

- भ्रामक/छद्म विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।

- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) जाँच कर सकता है, दंडित कर सकता है और आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है।

- सट्टेबाज़ी प्लेटफॉर्म के समर्थन से सेलिब्रिटी/प्रभावशाली व्यक्तियों को रोकने हेतु परामर्श जारी किये गए हैं।

भारत के ऑनलाइन गेमिंग उद्योग की प्रमुख चिंताएँ क्या हैं और इसे मज़बूत करने के उपाय सुझाएँ?

|

चिंताएँ |

उपाय |

|

विनियामक अस्पष्टता: खंडित राज्य कानून, कौशल-आधारित गेमिंग और जुए के बीच कोई स्पष्ट भेद नहीं। |

राष्ट्रीय नियामक निकाय की स्थापना, स्पष्टता के लिये स्व-नियामक निकायों (SRBs) को मज़बूत करना। |

|

अवैध जुआ और मनी लॉन्ड्रिंग: विदेशी वेबसाइटों का विस्तार हो रहा है, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रेषण मार्गों के दुरुपयोग का खतरा। |

बैंकों और भुगतान गेटवे के साथ सहयोग कर अवैध लेन-देन रोकना जैसे- रियल-टाइम निगरानी; वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी सहयोग। |

|

नशे की लत वाला व्यवहार– अत्यधिक खेल से तनाव, आर्थिक बर्बादी, आत्महत्या की प्रवृत्ति (23% युवाओं पर असर)। |

आयु-सीमा, व्यय सीमा, स्व-बहिष्कार उपकरण लागू करना, मानसिक स्वास्थ्य सहायता को एकीकृत करना, जन जागरूकता अभियान चलाना। |

|

साइबर हमले (Cyberattacks) – डेटा उल्लंघन (2024 में 1.1 करोड़ खातों का रिसाव); VPN/जियो-ब्लॉकर को दरकिनार करने से खतरा। |

साइबर सुरक्षा को मज़बूत करना – ऑडिट, एन्क्रिप्शन, घुसपैठ पहचान प्रणाली, डेटा संरक्षण मानकों का पालन। |

|

वित्तीय जोखिम– असुरक्षित उपयोगकर्त्ता अत्यधिक व्यय करते हैं (₹17 लाख PUBG मामला), भारतीय सालाना ₹20,000 करोड़ गंवाते हैं। |

ज़िम्मेदार गेमिंग प्रथाओं को बढ़ावा देना: पेरेंटल, कंट्रोल लागू करना, उपभोक्ता संरक्षण तंत्र सुनिश्चित करना। |

|

नवाचार समर्थन की कमी– डेवलपर्स के लिये सीमित बुनियादी ढाँचा और मार्गदर्शन। |

नवाचार और प्रतिभा विकास के लिये समर्पित गेमिंग हब और इनक्यूबेटर विकसित किये जाएँ (मॉडल: मॉन्ट्रियल, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया)। |

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न प्रश्न: भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के विकास के लिये आवश्यक चुनौतियों और नियामक उपायों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ योजना का/के उद्देश्य है/हैं? (2018)

- भारत की अपनी इंटरनेट कंपनियों का गठन, जैसा कि चीन ने किया।

- एक नीतिगत ढाँचे की स्थापना, जिससे बड़े आँकड़े एकत्रित करने वाली समुद्रपारीय बहु-राष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा सके, जिससे कि वे हमारी राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं के अंदर अपने बड़े डेटा केंद्रों की स्थापना करें।

- हमारे अनेक गाँवों को इंटरनेट से जोड़ना तथा हमारे बहुत से विद्यालयों, सार्वजनिक स्थलों एवं प्रमुख पर्यटक केंद्रों में वाई-फाई की सुविधा प्रदान करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स:

प्रश्न : चर्चा कीजिये कि किस प्रकार उभरती प्रौद्योगिकियाँ और वैश्वीकरण मनी लॉन्ड्ऱिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मनी लॉन्ड्ऱिंग की समस्या से निपटने के लिये किये जाने वाले उपायों को विस्तार से समझाइये। (150 शब्दों में उत्तर दीजिये) (2021)

वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण के लिये छूट

चर्चा में क्यों?

वन सलाहकार समिति (FAC) ने कोयला और खान मंत्रालयों के अनुरोधों के बाद वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये बढ़ी हुई छूट को मंज़ूरी प्रदान की है।

- अन्वेषणात्मक ड्रिलिंग के लिये ये छूटें वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम में 2023 के संशोधन के माध्यम से लागू की गई थीं।

वन भूमि पर खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग के लिये छूट क्यों प्रदान की गई है?

- बोरहोल की सीमा और महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये प्रयास: पर्यावरण मंत्रालय अब खनिज अन्वेषण के लिये प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में 62 से 80 बोरहोल की अनुमति प्रदान करता है, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 6 इंच तक हो सकता है।

- पहले के नियमों के अनुसार प्रति 10 वर्ग किलोमीटर में केवल 25 बोरहोल, 80 शॉट होल और 100 पेड़ों तक की कटाई की अनुमति थी, जिसके लिये वन मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

- इस विस्तार का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और रक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्त्वपूर्ण खनिजों का दोहन करना है।

- व्यापार करने में आसानी: अस्थायी अन्वेषण के लिये बार-बार केंद्रीय मंजूरी से होने वाली देरी को कम करता है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी: खनिज अन्वेषण में अधिक निवेश और भागीदारी को प्रोत्साहित करता है।

- आर्थिक विकास सहायता: खनिज बुनियादी ढाँचे, विनिर्माण, रक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- इससे परियोजना का तीव्र विकास, लागत दक्षता और अधिक निवेश प्रवाह संभव होता है।

वन क्षेत्रों में खनिज अन्वेषण ड्रिलिंग में वृद्धि से जुड़ी प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- पर्यावरणीय और पारिस्थितिक चिंताएँ:

- ड्रिलिंग गतिविधियों में वृद्धि से व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव उत्पन्न हो सकता है।

- सुरक्षा उपायों के बावजूद यह वनस्पतियों और जीवों पर संभावित प्रभाव डाल सकता है।

- वनों की हानि के कारण स्थानीय और क्षेत्रीय वर्षा पैटर्न प्रभावित हो सकते हैं।

- स्थानीय समुदाय और जनजातीय अधिकार:

- वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत पारंपरिक वनवासियों के अधिकारों से संभावित टकराव।

- धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्त्वपूर्ण वन क्षेत्रों की सुरक्षा।

- वनों पर निर्भर समुदायों और उनके पारंपरिक व्यवसायों पर प्रभाव।

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (FCA) की समीक्षा:

- पहले FCA के अंतर्गत वन भूमि पर किसी भी गतिविधि के लिये, जो सीधे वन संरक्षण से संबंधित न हो, केंद्रीय सरकार का प्रमाणन आवश्यक था।

- खनिज अन्वेषण को "वन गतिविधि" के रूप में पुन: वर्गीकृत किये जाने में कई समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

महत्त्वपूर्ण खनिज

- महत्त्वपूर्ण खनिज वे खनिज हैं, जो किसी राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये अनिवार्य हैं और जिनकी सीमित उपलब्धता या किसी विशेष क्षेत्र में भंडार/खनन की एकाग्रता आपूर्ति शृंखला में संवेदनशीलताएँ उत्पन्न करती है।

- भारत की स्थिति: 30 महत्त्वपूर्ण खनिजों (जैसे बिस्मथ, कोबाल्ट, ताँबा, दुर्लभ मृदा तत्त्व, सिलिकॉन, टिन, टाइटेनियम) की सूची जारी की गई है।

- भारत अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये आयात पर अत्यधिक निर्भर है।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों का महत्त्व:

- पर्यावरण एवं ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर पैनल, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर) के लिये महत्त्वपूर्ण।

- बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (BESS) में आवश्यक।

- राष्ट्रीय सुरक्षा: रक्षा क्षेत्र - मिसाइल प्रणालियों, एयरोस्पेस, संचार प्रौद्योगिकियों के लिये महत्त्वपूर्ण।

- आर्थिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स: लिथियम-आयन बैटरियों के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के लिये महत्त्वपूर्ण।

- सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, संचार उपकरणों के लिये आवश्यक।

- पर्यावरण एवं ऊर्जा: नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों (सौर पैनल, विंड टर्बाइन, सेमीकंडक्टर) के लिये महत्त्वपूर्ण।

महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये भारत की पहल:

- नीति और नियामक ढाँचा: राष्ट्रीय महत्त्वपूर्ण खनिज मिशन (NCMM) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 1,200 भंडारों की पहचान करना है, ताकि स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये महत्त्वपूर्ण लिथियम, कोबाल्ट और अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके।

- खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023: महत्त्वपूर्ण खनिजों के अन्वेषण और खनन को सक्षम बनाता है।

- राष्ट्रीय खनिज नीति, 2019: सतत् खनन और अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करता है।

- केंद्रीय बजट 2024-25: अधिकांश महत्त्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क हटा दिया गया।

- अन्वेषण और घरेलू उत्पादन:

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI): लिथियम, रेयर अर्थ तथा अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये व्यापक सर्वेक्षण कर रहा है।

- लिथियम की खोज (2023): जम्मू और कश्मीर के रियासी में प्रमुख भंडारों की पहचान की गई।

- सामरिक खनिज भंडार: लिथियम, कोबाल्ट और अन्य के लिये भंडार बनाने की योजना।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं व्यापार समझौते:

- खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL), 2019: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया आदि के साथ विदेशी खनिज परिसंपत्तियों की साझेदारी सुनिश्चित करने के लिये खान मंत्रालय के अंतर्गत संयुक्त उद्यम।

- खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP): भारत महत्त्वपूर्ण खनिजों के लिये वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को मज़बूत करने के लिये वर्ष 2023 में अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल में शामिल हो गया।

वनों में खनिज अन्वेषण हेतु स्थायी रोडमैप क्या होना चाहिये?

- सतत् अन्वेषण प्रथाएँ: भूभौतिकीय सर्वेक्षण, उपग्रह चित्र, रिमोट सेंसिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खनिज पूर्वानुमान प्रणाली और ड्रोन-आधारित मानचित्रण तकनीकों जैसी गैर-आक्रामक तकनीकों को प्रोत्साहित करना।

- विद्युत चालित ड्रिलिंग के उपयोग को कम करके पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना।

- पर्यावरणीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना: कठोर मानक संचालन प्रक्रियाएँ (SoPs) स्थापित करना, जैसे – आर्द्रभूमि पारितंत्र, प्रजनन क्षेत्र या संवेदनशील पारितंत्रों में ड्रिलिंग न करना।

- समय-विशिष्ट प्रतिबंध लागू करना (घोंसले बनाने या प्रजनन काल के दौरान ड्रिलिंग न करना)।

- क्लस्टर माइनिंग दृष्टिकोण:

- संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिये क्लस्टर माइनिंग पहलों को अपनाना, जिनमें एकाधिक इकाइयों हेतु साझा पर्यावरण‑अनुकूल संरचनाएँ शामिल हों।

- पर्यावरण‑अनुकूल तकनीकें जैसे कि कन्वेइंग सिस्टम्स (संवहन प्रणालियाँ), बकेट स्टीयरिंग खुदाई मशीनें और संगठित लैंडफिल प्रबंधन (व्यवस्थित कचरा भराव नियंत्रण)।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स:

प्रश्न 1. भारत में गौण खनिज के प्रबंधन के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

- इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक ‘गौण खनिज’ है।

- गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास हैं।

- गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिये नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न 2. भारत में 'ज़िला खनिज प्रतिष्ठान (डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन्स)' का/के उद्देश्य क्या है/हैं?(2016)

खनिज-संपन्न ज़िलों में खनिज-खोज संबंधी क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना खनिज-कार्य से प्रभावित लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकारों को खनिज-खोज के लिये लाइसेंस निर्गत करने के लिये अधिकृत करना नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

मेन्स

प्रश्न 1. गोंडवानालैंड के देशों में से एक होने के बावजूद भारत के खनन उद्योग अपने सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में बहुत कम प्रतिशत का योगदान देते हैं। विवेचना कीजिये। (2021)

प्रश्न 2. “प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है।” विवेचना कीजिये। (2017)

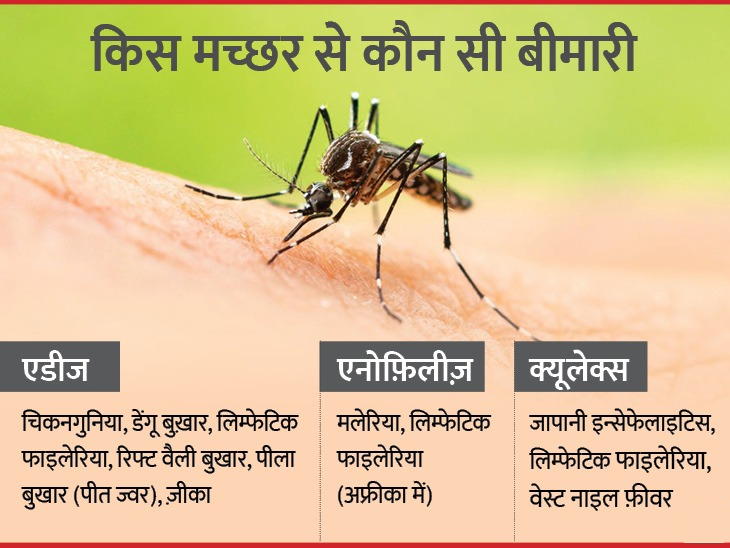

एडीज़ मच्छरों के विरुद्ध भारत की रणनीति पर पुनर्विचार

चर्चा में क्यों?

भारत में एडीज़ मच्छरों द्वारा संचारित डेंगू, चिकनगुनिया और ज़ीका के मामलों में वृद्धि हो रही है, फिर भी अधिकारियों की निर्भरता अब भी कम प्रभावी धुआँ उड़ाने (फ्यूमिगेशन) पर बनी हुई है।

- विशेषज्ञ व्यक्तिगत सुरक्षा, सामुदायिक भागीदारी, और नवाचारपूर्ण, किफायती उपायों की आवश्यकता पर ज़ोर दे रहे हैं।

एडीज़ मच्छरों के विरुद्ध वर्तमान उपाय क्यों विफल हो रहे हैं?

- मच्छरों का व्यवहार: एडीज़ मच्छर मुख्य रूप से दिन के समय घर के अंदर और रात में कृत्रिम प्रकाश के नीचे काटते हैं। इसलिये बाहरी धुआँ उड़ाने (फॉगिंग) से उनकी अधिकांश गतिविधियाँ नहीं रोक पाई जातीं।

- स्थानीय अधिकारी अब भी बड़े पैमाने पर फ्यूमिगेशन करते हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियाँ इसे नियमित विधि के रूप में अनुशंसित नहीं करतीं। इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत कम होता है।

- रासायनिक प्रतिरोध: मच्छर पायरेथ्रॉइड आधारित वेपोराइज़र और टेमेफोस लार्वीसाइड्स के प्रति सहनशीलता विकसित कर रहे हैं, जिससे इनकी प्रभावकारिता कम हो रही है।

- नई प्रौद्योगिकियों की उच्च लागत: वोल्बाशिया मच्छरों या स्थानिक रिपेलेंट्स जैसी आशाजनक नवाचार उच्च लागत और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण अब तक सीमित रूप से उपयोग में नहीं आ पाए हैं।

- आपर्यप्त टीका: जहाँ डेंगू वैक्सीन परीक्षण जैसे डेन्गीऑल जारी हैं, वहीं भारत में अब तक चिकनगुनिया या जीका के लिये कोई अनुमोदित और प्रभावी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है।

एडीज़ मच्छरों को कम करने के लिये उपाय किये जा सकते हैं?

- फॉगिंग से स्रोत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना: फॉगिंग से मच्छरों की संख्या में बहुत कम कमी आती है क्योंकि एडीज़ मच्छर ज़्यादातर घरों के अंदर पाए जाते हैं। इसलिये सरकार को प्राथमिक रूप से लार्वा स्रोत प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिये, जिसके अंतर्गत घरों, छतों, टायरों और निर्माण स्थलों पर जमा स्थिर पानी की नियमित सफाई की जानी चाहिये।

- उदाहरण: दिल्ली का “10 हफ्ते, 10 बजे, 10 मिनट” अभियान, जिसमें परिवारों को हर हफ्ते पानी के बर्तनों की जाँच करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

- सामुदायिक सहभागिता बढ़ाएँ: लैटिन अमेरिका में हुए कैमिनो वर्दे अध्ययन से साबित हुआ कि जब लोग स्वयं मच्छरों के प्रजनन स्थलों का प्रबंधन करते हैं तो डेंगू संक्रमण में उल्लेखनीय गिरावट आती है।

- भारत वार्ड और गाँव स्तर पर ऐसे साक्ष्य-आधारित सामुदायिक अभियानों को लागू कर सकता है।

- पोलियो अभियानों की तरह ही भारत को एक “डेंगू मुक्त भारत मिशन” चलाने की आवश्यकता है, जिसमें विद्यालयी शिक्षा, टीवी और डिजिटल माध्यमों के जरिये जनजागरूकता को जोड़ा जाए।

- मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता (आशा) घरेलू स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिये अग्रिम पंक्ति की शिक्षिकाएँ बन सकती हैं।

- किफायती और सुरक्षित निरोधक सुनिश्चित करना: DEET (एन,एन-डाइएथिल-मेटा-टोलुआमाइड) आधारित निरोधकों (जो सबसे अधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं) के व्यापक उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- सरकार जन औषधि केंद्रों के अंतर्गत व्यापक पहुँच के लिये कीटनाशकों को सब्सिडी दे सकती है या शामिल कर सकती है।

- व्यक्तिगत सुरक्षा को बढ़ावा देना: लोगों को पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने, दिन में सोने वालों के लिये कीटनाशक-उपचारित मच्छरदानी और कीटनाशक-उपचारित स्कूल यूनिफॉर्म के उपयोग हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये।

- जागरूकता अभियानों में इस बात पर भी जोर दिया जाना चाहिये कि मलेरिया मच्छरों के विपरीत, एडीज मच्छर दिन के समय काटते हैं।

- नवीन हस्तक्षेपों का समर्थन करना: डेंगू संचरण को कम करने के लिये वोलबैचिया-संक्रमित मच्छरों (ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में इसका विस्तार किया जा रहा है) को एकीकृत करना।

- टीके के विकास का समर्थन किया जाना चाहिये, लेकिन सीमित प्रभावकारिता के कारण इसका उपयोग सावधानी से किया जाना चाहिये।

- पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन: एडीज़ वायरस प्लास्टिक कचरे और फेंके गए कंटेनरों में पनपते हैं। भारत को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिये मज़बूत पहलों की आवश्यकता है।

- स्मार्ट शहर और स्वच्छ भारत मिशन डेंगू विरोधी अपशिष्ट प्रबंधन अभियान को एकीकृत कर सकते हैं।

एडीज़ मच्छरों से जुड़ी स्वास्थ्य चुनौतियाँ

- एडीज़ मच्छरों के कारण डेंगू, ज़ीका, और चिकनगुनिया जैसे कई गंभीर और तेज़ी से फैलने वाले आर्बोवायरस का संक्रमण फैलता है, जिससे इन मच्छरों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है।

- भारत में डेंगू एक साथ स्थानिक (Endemic) और उभरता हुआ रोग है, जो विश्व के सबसे उच्चतम रोग भार में से एक है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 33 मिलियन लक्षणात्मक और 100 मिलियन बिना लक्षण वाले (Asymptomatic) संक्रमण होते हैं।

- भारत में वर्ष 2016 में गुजरात राज्य से ज़ीका का पहला मामला सामने आया था। उसके बाद से, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और कर्नाटक जैसे कई अन्य राज्यों में भी मामले सामने आए हैं।

- चिकनगुनिया, भारत में पाया जाने वाला एक विषाणुजनित रोग है, जिसके कारण जोड़ों में गंभीर दर्द, बुखार और चकत्ते हो जाते हैं तथा इसका कोई विशेष उपचार नहीं किया जाता।

- वर्ष 1963, 1965, 1973 में इसका बड़ा प्रकोप हुआ और बाद में वर्ष 2006 में यह पुनः उभरा, जो अब लगभग सभी राज्यों, विशेषकर शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सीमित प्रभावशीलता के बावजूद, भारत एडीज़ नियंत्रण के लिये धूम्रीकरण पर निर्भर है? चर्चा कीजिये और स्थायी विकल्प सुझाएँ। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. ‘वोलबैचिया पद्धति’ का कभी-कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है? (2023)

(a) मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना

(b) शेष शस्य (क्रॉप रेज़िड्यु) से संवेष्टन सामग्री (पैकिंग मटीरियल) बनाना

(c) जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना

(d) जैव मात्रा के ऊष्मरासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना

उत्तर: (a)

प्रश्न. निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में किया जाता है? (2021)

(a) कॉन्ग्रेस घास

(b) एलिफैंट घास

(c) लेमन घास

(d) नट घास

उत्तर: c