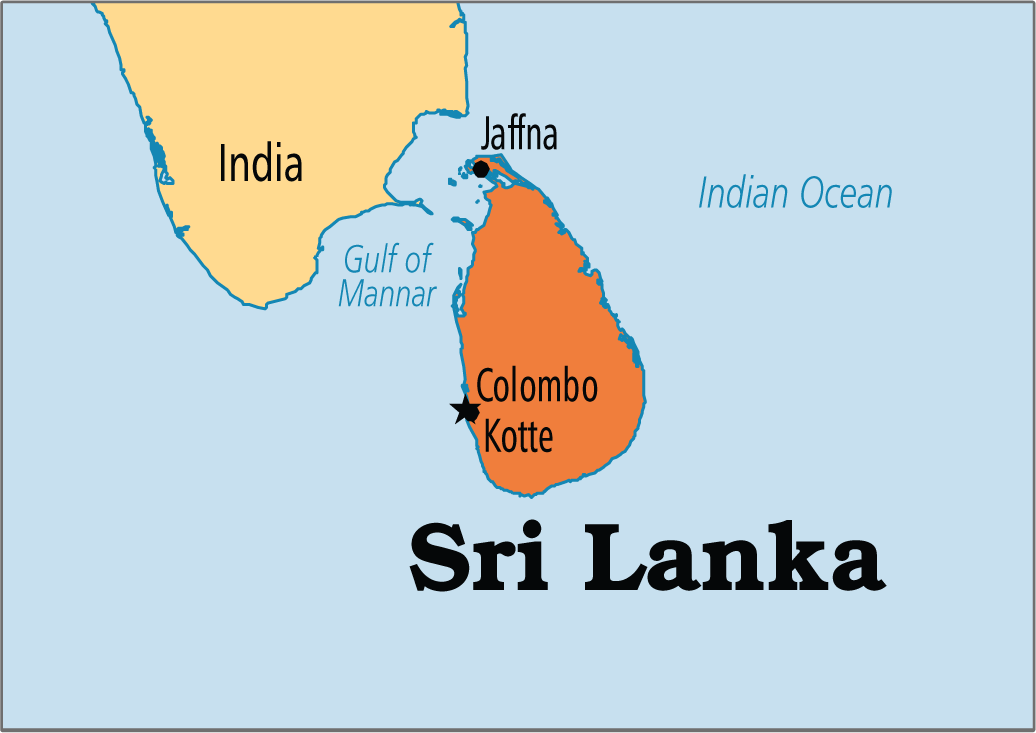

भारत-श्रीलंका द्विपक्षीय बैठक

प्रिलिम्स के लिये:एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क, आधार, श्रीलंका का आर्थिक संकट, ईस्ट कोस्ट टर्मिनल प्रोजेक्ट-।, करेंसी स्वैप, लाइन ऑफ क्रेडिट, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। मेन्स के लिये:भारत के हित, भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत-श्रीलंका संबंध। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक द्विपक्षीय बैठक में भारत ने श्रीलंका को 'एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क' को लागू करने के लिये अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, जो मुख्य तौर पर ‘आधार कार्ड’ प्रणाली पर आधारित है।

- दोनों पक्षों ने मछुआरों के मुद्दे पर भी चर्चा की और भारत ने श्रीलंका को 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की।

- इससे पहले दोनों देश श्रीलंका के आर्थिक संकट को कम करने में मदद हेतु खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने के लिये चार-आयामी दृष्टिकोण पर सहमत हुए थे।

एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क

- परिचय:

- ‘एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क’ भारत की ‘आधार’ प्रणाली के समान है और इसके तहत श्रीलंका निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:

- बायोमेट्रिक डेटा पर आधारित व्यक्तिगत पहचान सत्यापन उपकरण।

- डिजिटल उपकरण, जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान करते हों।

- ‘व्यक्तिगत पहचान’ प्रणाली, जिसे दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल एवं भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है।

- ‘एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क’ भारत की ‘आधार’ प्रणाली के समान है और इसके तहत श्रीलंका निम्नलिखित को प्रस्तुत करेगा:

- पूर्ववर्ती प्रयास:

- यह पहली बार नहीं है जब श्रीलंका अपने नागरिकों की पहचान को डिजिटाइज़ करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंकाई सरकार ने कुछ ही वर्ष पूर्व 2015-2019 तक एक समान इलेक्ट्रॉनिक-राष्ट्रीय पहचान पत्र या E-NIC का विचार प्रस्तुत किया था। कई सामाजिक कार्यकर्त्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि इसके परिणामस्वरूप केंद्रीय डेटाबेस में नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा तक राज्य की पूर्ण पहुँच होगी।

- श्रीलंका सरकार ने वर्ष 2011 की शुरुआत में भी इस परियोजना को शुरू करने की कोशिश की थी, हालाँकि यह परियोजना कभी लागू नहीं की गई।

हाल ही में भारत द्वारा श्रीलंका को प्रदान की गई आर्थिक सहायता:

- जनवरी 2022 से भारत द्वारा एक गंभीर डॉलर के संकट की चपेट में आए द्वीप राष्ट्र को महत्त्वपूर्ण आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे उपजे कई भय एक संप्रभु डिफाॅल्ट और आयात-निर्भर देश में आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी का कारण बन सकते हैं।

- इस वर्ष की शुरुआत से भारत द्वारा दी गई राहत 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है– 400 अमेरिकी डॉलर मुद्रा विनिमय, 500 अमेरिकी डॉलर ऋण आस्थगन और ईंधन आयात के लिये 500 अमेरिकी डॉलर लाइन ऑफ क्रेडिट।

- श्रीलंका एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और इससे निपटने हेतु भारत से मदद के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता पर बातचीत कर रहा है।

द्विपक्षीय संबंधों पर भारत का रुख क्या है?

- पारस्परिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं को शीघ्रता से आगे बढ़ाना, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- भारत और श्रीलंका के बीच हवाई व समुद्री संपर्क बढ़ाने का प्रस्ताव।

- आर्थिक और निवेश पहल।

- श्रीलंका की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिये उठाए गए कदम।

- पड़ोसियों के "साझा समुद्री क्षेत्र को विभिन्न समकालीन खतरों से सुरक्षित रखना" और कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में सहयोग करना।

भारत-श्रीलंका संबंध और विवाद:

- मछुआरों की हत्या:

- श्रीलंकाई नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला इन दोनों देशों के बीच एक पुराना मुद्दा है।

- वर्ष 2019 और 2020 में कुल 284 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया गया तथा कुल 53 भारतीय नौकाओं को श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया।

- वर्तमान बैठक में दोनों देशों ने पाक जलडमरू और मत्स्य पालन पर चर्चा की तथा भारतीय मछुआरों द्वारा मशीनीकृत ट्रॉलरों के उपयोग के लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिये भी बातचीत चल रही है।

- ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना:

- इस वर्ष (2021) श्रीलंका ने ईस्ट कोस्ट टर्मिनल परियोजना हेतु भारत और जापान के साथ हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को रद्द कर दिया है।

- भारत द्वारा इसका विरोध किया गया, हालाँकि बाद में वह अदानी समूह द्वारा विकसित किये जा रहे वेस्ट कोस्ट टर्मिनल के लिये सहमत हो गया।

- चीन का प्रभाव:

- श्रीलंका में तेज़ी से बढ़ते चीन के आर्थिक पदचिह्न और परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।

- चीन पहले से ही श्रीलंका में सबसे बड़ा निवेशक है, जो कि वर्ष 2010-2019 के दौरान कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का लगभग 23.6% था, जबकि भारत का हिस्सा केवल 10.4 फीसदी है।

- चीन श्रीलंकाई सामानों के लिये सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक है और श्रीलंका के विदेशी ऋण के 10% हेतु उत्तरदायी है।

- श्रीलंका में तेज़ी से बढ़ते चीन के आर्थिक पदचिह्न और परिणाम के रूप में राजनीतिक दबदबा भारत-श्रीलंका संबंधों को तनावपूर्ण बना रहा है।

- श्रीलंका का 13वाँ संविधान संशोधन:

- यह एक संयुक्त श्रीलंका के भीतर समानता, न्याय, शांति और सम्मान के लिये तमिल लोगों की उचित मांग को पूरा करने हेतु प्रांतीय परिषदों को आवश्यक शक्तियों के हस्तांतरण की परिकल्पना करता है।

आगे की राह

- भारत और श्रीलंका के बीच ज़मीनी स्तर पर विश्वास की कमी है, फिर भी दोनों देश आपसी संबंधों को खराब करने के पक्ष में नहीं हैं।

- हालाँकि एक बड़े देश के रूप में भारत पर श्रीलंका को साथ ले चलने की ज़िम्मेदारी है। भारत को धैर्य रखने की ज़रूरत है और किसी भी तनाव पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने से बचना चाहिये तथा श्रीलंका (विशेष रूप से उच्चतम स्तर पर) को और अधिक नियमित रूप से एवं बारीकी से इस कार्य में संलग्न करना चाहिये।

- कोलंबो के घरेलू मामलों में किसी भी तरह के हस्तक्षेप से दूर रहते हुए भारत को अपनी जन-केंद्रित विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

- श्रीलंका के साथ ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का संपोषण भारत के लिये हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को संरक्षित करने के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है।

स्रोत: द हिंदू

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह

प्रिलिम्स के लिये:मृत्युदंड से संबंधित महत्त्वपूर्ण मामले, मृत्युदंड के प्रावधान, अनुच्छेद 21। मेन्स के लिये:न्यायपालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन से उत्पन्न मुद्दे, मृत्युदंड और इससे संबंधित तर्क। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने सात वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी एक व्यक्ति की मौत की सजा को उम्रकैद में बदल दिया।

- यह निर्णय मृत्युदंड के विरोध के कारणों हेतु एक महत्त्वपूर्ण मिसाल बन सकता है।

वर्तमान मामले पर SC का फैसला:

- सर्वोच्च न्यायलय ने आजीवन कारावास की सज़ा के आदेश को बिना किसी छूट के संशोधित करते हुए 30 साल की सज़ा में बदल दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने ट्रायल जजों को सलाह दी कि उन्हें केवल अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव के कारण उन्हें आजीवन कारावास के कारकों पर समान रूप से विचार करना चाहिये।

- SC ने दंडशास्त्र (Penology) के सिद्धांतों के विकास का उल्लेख किया और कहा कि "मानव जीवन के संरक्षण" के सिद्धांत को समायोजित करने के लिये दंडशास्त्र आवश्यक है।

- पेनोलॉजी अपराध विज्ञान का एक उप-घटक है जो आपराधिक गतिविधियों को दबाने के अपने प्रयासों में विभिन्न समाजों के दर्शन और व्यवहार से संबंधित है।

- SC ने कहा, मृत्युदंड एक निवारक और "मामलों में उचित सज़ा हेतु समाज के आह्वान की प्रतिक्रिया" के रूप में कार्य करता है।

- दंड का सिद्धांत "समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिये विकसित किया गया है, जिसमें मानव जीवन को संरक्षण प्रदान करना और समाज की रक्षा एवं सेवा करना शामिल है।

मृत्युदंड:

- मौत की सजा, जिसे मृत्युदंड भी कहा जाता है, किसी अपराधी को एक आपराधिक कृत्य के लिये अदालत द्वारा मिलने वाला सर्वोच्च दंड है। आमतौर पर यह हत्या, बलात्कार, देशद्रोह आदि अत्यंत गंभीर मामलों में दिया जाता है।

- मृत्युदंड को सबसे खराब अपराधों के लिये सबसे उपयुक्त सज़ा एवं प्रभावी निवारक के रूप में देखा जाता है। हालाँकि इसका विरोध करने वाले इसे अमानवीय मानते हैं। इस प्रकार मौत की सज़ा की नैतिकता बहस का विषय है और दुनिया भर में कई मानवाधिकारवादी व समाजवादी लंबे समय से मौत की सज़ा को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क:

- प्रतिशोध:: प्रतिशोध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में वह सज़ा मिलनी चाहिये जिसके वे हकदार हैं।

- इस तर्क में कहा गया है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है।

- निवारण: मृत्युदंड को अक्सर इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि सज़ायाफ्ता हत्यारों को मृत्युदंड देकर हम हत्यारों को लोगों को मारने से रोक सकते हैं।

- अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों को संतुष्टि प्रदान करने का कार्य करता है।

मृत्युदंड के विपक्ष में तर्क:

- निरोध अप्रभावी: सांख्यिकीय साक्ष्य इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं कि यह निवारक प्रक्रिया कार्य करती है। ऐसे कोई भी प्रमाण नहीं हैं जिनसे ये निर्धारित किया जा सके कि मृत्युदंड से बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों की संख्या में कमी आई है।

- वर्ष 2013 से बलात्कार के मामलों में मृत्यु निर्धारित की गई है (आईपीसी की धारा 376 A), फिर भी आमतौर पर बलात्कार की घटनाएँ सामने आती रहती हैं और वास्तव में बलात्कार की क्रूरता कई गुना बढ़ गई है। यह हर किसी को यह सोचने के लिये मज़बूर करता है कि अपराध के लिये मृत्युदंड एक प्रभावी निवारक है।

- बेगुनाह को सज़ा मिलने की आशंका: मृत्युदंड के खिलाफ सबसे आम तर्क यह है कि न्याय प्रणाली में गलतियों या खामियों के कारण देर-सबेर निर्दोष लोग मारे जा सकते हैं।

- एमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार, जब तक मानवीय न्याय दोषपूर्ण रहेगा, तब तक निर्दोषों को फांँसी देने के जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता है।

- अधिकांश विकसित देशों में सज़ा के रूप में मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है।

- पुनर्वास का अभाव: मृत्युदंड कैदी का पुनर्वास नहीं करता है जिससे वह समाज में वापसी कर सके।

भारतीय संदर्भ में मृत्युदंड की स्थिति:

- 1955 के आपराधिक प्रक्रिया (संशोधन) अधिनियम (Cr PC) से पहले भारत में मृत्युदंड नियम और आजीवन कारावास एक अपवाद था।

- इसके अलावा न्यायालय मृत्युदंड के स्थान पर हल्का दंड देने हेतु स्पष्टीकरण देने को बाध्य था।

- वर्ष 1955 के संशोधन के बाद न्यायालय मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के लिये स्वतंत्र था।

- सीआरपीसी, 1973 की धारा 354 (3) के अनुसार, न्यायालयों को अधिकतम दंड देने हेतु लिखित में कारण बताना आवश्यक है।

- वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत है जिसमें गंभीर अपराध के लिये आजीवन कारावास की सज़ा एक नियम है और मृत्युदंड की सज़ा एक अपवाद।

- इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र द्वारा मृत्युदंड के खिलाफ वैश्विक रोक के बावजूद भारत में मृत्युदंड बरकरार है।

- भारत का दृष्टिकोण है कि निर्दयी, जान-बूझकर और नृशंस हत्या के दोषी अपराधियों को कम सज़ा देने से इस कानून की प्रभावशीलता कम हो जाएगी जिसका परिणाम न्याय का उपहास होगा।

- इस संदर्भ में वर्ष 1967 की विधि आयोग की 35वीं रिपोर्ट में मृत्युदंड को समाप्त करने के प्रस्ताव को खारिज़ कर दिया गया था।

- भारत में आधिकारिक आंँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से 720 लोगों को फांँसी हुई है जो कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौत की सज़ा पाने वाले लोगों का एक छोटा सा अंश है।

- अधिकांश मामलों में मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था और कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा बरी कर दिया गया था।

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णय

- जगमोहन सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-21 के अनुसार, जीवन से वंचित करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदि यह कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है।

- इस प्रकार CrPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार, मुकदमे के बाद सुनाई गई मौत की सज़ा अनुच्छेद-21 के तहत असंवैधानिक नहीं है।

- राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि एक व्यक्ति का आपराधिक कृत्य योजनाबद्ध एवं खतरनाक तरीके से सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है।

- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने 'दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों' की उक्ति को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार 'दुर्लभतम मामलों' को छोड़कर किसी भी अन्य मामले में मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिये।

- ‘दुर्लभतम मामलों’ को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया जा सकता है:

- जब हत्या बेहद क्रूर, हास्यास्पद, शैतानी, विद्रोही, या निंदनीय तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।

- जब हत्या के पीछे का मकसद पूरी तरह से भ्रष्टता और क्रूरता है।

- ‘दुर्लभतम मामलों’ को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित किया जा सकता है:

- माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य वाद (1983): सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी मामले को ‘दुर्लभतम मामले’ की श्रेणी में शामिल करने अथवा न करने हेतु अपने विचार प्रस्तुत किये।

आगे की राह

- केवल सज़ा बढ़ाने के बजाय, महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिये व्यापक सामाजिक सुधारों, निरंतर शासन संबंधी प्रयासों और जाँच एवं रिपोर्टिंग तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हिंदू

फसल विविधीकरण

प्रिलिम्स के लिये:फसल विविधीकरण, कृषि वानिकी। मेन्स के लिये:फसल विविधीकरण और इसके लाभ, फसल विविधीकरण का अभ्यास करने की आवश्यकता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग ने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण में कहा कि जिन क्षेत्रों में धान, गेहूंँ और गन्ना उगाए जाते हैं वहांँ पानी की गंभीर कमी के साथ-साथ तिलहन उत्पादन को बढ़ाने और खाना पकाने के तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने हेतु फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को अपनाने की तत्काल आवश्यकता है।

प्रमुख बिंदु

फसल विविधीकरण:

- फसल विविधीकरण से तात्पर्य नई फसलों या फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने से है, जिसमें एक विशेष कृषि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन की पूरक मूल्यवर्द्धित फसलों के विपणन से लाभ प्राप्त किया जाता है।

- फसल प्रणाली: यह फसलों, उनके अनुक्रम और प्रबंधन तकनीकों को संदर्भित करती है जिसका उपयोग किसी विशेष कृषि क्षेत्र में वर्षों से किया जाता रहा है।

- प्रकार: भारत में प्रमुख फसल प्रणाली इस प्रकार है- क्रमिक फसल, एकल फसली व्यवस्था (Mono-Cropping), अंतर फसली (Intercropping), रिले क्रॉपिंग (Relay Cropping), मिश्रित अंतर फसली (Mixed Intercropping) और अवनालिका फसल (Alley Cropping)।

- अधिकतर किसान आजीविका और आय के साधनों को बढ़ाने के लिये मिश्रित फसल-पशुधन प्रणाली का भी उपयोग करते हैं।

- पशुपालन या पशु कृषि, विज्ञान की वह शाखा है, जिसके अंतर्गत पालतू पशुओं (जैसे-गाय-भैस, कुत्ते, भेड़ और घोड़ा) के विभिन्न पक्षों जैसे भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य, प्रजनन आदि का अध्ययन किया जाता है।

- पशुपालन से तात्पर्य पशुधन को बढ़ाने और इनके चयनात्मक प्रजनन से है। यह कृषि की एक शाखा है।

फसल विविधीकरण की आवश्यकता:

- प्रतिकूलता और जलवायु परिवर्तन:

- एक किसान कृषि उत्पादन के दौरान कई प्रतिकूलताओं और जलवायु संबंधी अनिश्चितताओं का सामना कर सकता है, जैसे कि अनियमित वर्षा, ओले, सूखा, बाढ़ आदि।

- इसके अलावा कटाई के बाद के नुकसान, भंडारण और सुलभ उचित विपणन की अनुपलब्धता जैसी चुनौतियाँ भी मौजूद हैं।

- वर्तमान में मानव-वन्यजीव और/या मानव-फसल संघर्ष, वनाग्नि, कार्बनिक पदार्थ की कमी वाली मिट्टी, मोनोकल्चर, पौधों की बीमारी व संक्रमण, प्रवास एवं कृषि के प्रति युवाओं की अनिच्छा जैसी समस्याएँ भी काफी गंभीर रूप धारण कर रही हैं।

- इनपुट लागत को बनाए रखने में समस्या:

- भारतीय कृषि पाँच दशकों से भी अधिक समय से उत्पादकता बढ़ाने के लिये इनपुट लागत में वृद्धि से संबंधित गंभीर समस्याओं का सामना कर रही है।

- हालाँकि इनपुट की आनुपातिक उत्पादकता स्थिर बने रहने और फिर नीचे गिरने से पहले एक निश्चित समय के लिये बढ़ोतरी भी दर्ज करती है।

- निम्नलिखित समान पैटर्न मिट्टी से विशिष्ट पोषक तत्त्वों का निष्कर्षण करते हैं:

- उत्पादकता बढ़ाने के लिये किसान लंबे समय से सरकार द्वारा प्रचारित हरित क्रांति फसल पैटर्न - चावल-गेहूँ-चावल का उपयोग कर रहे हैं।

- लंबे समय तक एक ही फसल पैटर्न का उपयोग करने से मिट्टी से विशिष्ट पोषक तत्त्व निकल जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप मिट्टी में सूक्ष्मजीवों की आबादी में भी कमी आई है।

- फसल के राइज़ोस्फीयर में विशेष पोषक तत्त्वों को एकत्र और अवशोषित करने में माइक्रोफ्यूनल (Microfaunal) की उपस्थिति अत्यधिक महत्त्वपूर्ण होती है।

- मृदा में सूक्ष्मजीवों की आबादी में कमी एक गंभीर मुद्दा है क्योंकि सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों के बिना मिट्टी फसल उत्पादन के लिये स्थायी आवश्यक पारिस्थितिकी को खो सकती है।

- एकल फसल पैटर्न संसाधन-उपयोग दक्षता को भी कम करता है।

- इसके अलावा एकल फसल पैटर्न में एक ही प्रकार के कीड़ों और कीटों द्वारा हमला करने की अधिक संभावना होती है, जो बदले में कीटनाशकों का प्रयोग करके नियंत्रित किये जाते हैं।

कृषि वानिकी और सतत् फसल विविधीकरण में इसकी भूमिका:

- परिचय:

- यह स्वदेशी तकनीकी ज्ञान से पोषित आदिम और आदिवासी कृषि का एक हिस्सा है।

- कृषि वानिकी एक भूमि-उपयोग प्रणाली है जिसमें पेड़, फसल और/या पशुधन को स्थानिक व अस्थायी तरीके से शामिल किया जाता है, जो जैविक एवं अजैविक घटकों के पारिस्थितिक तथा आर्थिक दोनों प्रकार के संबंधों को संतुलित करता है। यह उपलब्ध संसाधनों के कुशल उपयोग के लिये पेड़ों और फसलों के बीच पूरकता का उपयोग करता है।

- जैविक, पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक विचारों के विभिन्न क्षेत्रों में दुनिया भर में विविधीकरण के लिये कृषि वानिकी का प्रयोग किया जाता है।

- उदाहरण के लिये उत्तरी अमेरिका में किसानों ने अपने आर्थिक लाभ और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में सुधार के लिये कृषि वानिकी को प्राथमिकता दी।

- यूरोप में कृषि वानिकी से संबंधित पेड़ों में ओक, चीड़, जुनिपर और देवदार का प्रभुत्व है। ऑस्ट्रेलिया में पीनस रेडियाटा और यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस, जबकि अफ्रीकी महाद्वीप में कॉफी, कोको, नारियल, पाम ऑयल और रबर के खेतों पर आम के वृक्ष कृषि वानिकी के हिस्से हैं।

- भारत के दक्षिणी भाग के घरेलू उद्यान फसल विविधता के लिये अस्थायी और स्थानिक व्यवस्था को बनाए रखने के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जिसके परिणामस्वरूप इकाई क्षेत्र से स्थायी उत्पादकता होती है।

- फसल विविधीकरण को बनाए रखने में भूमिका:

- कृषि वानिकी के तहत खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिये भोजन, चारा, फल, फाइबर, ईंधन, मछली, स्वाद, सुगंध, गोंद और रेज़िन के साथ-साथ अन्य गैर-लकड़ी उत्पाद उत्पन्न किये जा सकते हैं। यह आजीविका का समर्थन भी कर सकती है और सभी पारिस्थितिकी में कृषि वातावरण को बढ़ावा दे सकती है।

- कृषि वानिकी एक बहुक्रियाशील उत्पादन प्रणाली में योगदान करती है जो मैक्रो और सूक्ष्मजीवों के लिये विविध आवासों के निर्माण एवं भावी पीढ़ियों हेतु भू-आकृतियों को बनाए रखने के कारण जैव विविधता को बढ़ाती है।

- यह परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली फसलों को अन्य व्यावसायिक फसलों जैसे- अनाज, तिलहन, दालें, सब्जियाँ, कृषि बागवानी (Horti Silviculture), सिल्वोलेरीकल्चर (Silvaolericulture), सिल्वोफ्लोरीकल्चर (Silver Floriculture), सिल्विमेडिसिनल (Silvimedicinal), जलीय वानिकी (Aquaforestry), सिल्विपाश्चर तथा बागवानी के साथ एकीकृत करने का अवसर प्रदान करती है।

आगे की राह

- हालाँकि ऐसी चुनौतियाँ हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन फसल विविधीकरण किसानों की आय दोगुनी करने और राष्ट्र को खाद्य सुरक्षा संपन्न बनाने का एक अवसर प्रदान करता है।

- इसलिये सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूँ और चावल के अलावा अन्य उत्पादित फसलों को खरीदकर फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना चाहिये। इससे घटते भूमिगत जलस्तर की आपूर्ति द्वारा इसके संरक्षण में भी मदद मिल सकती है।

- कृषि उत्सर्जन को स्मार्ट पशुधन प्रबंधन, उर्वरक अनुप्रयोग में प्रौद्योगिकी-सक्षम निगरानी तंत्र, क्षेत्रीय ढाँचे में सरल परिवर्तन और अन्य अधिक कुशल कृषि तकनीकों के माध्यम से भी सीमित किया जा सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

समृद्ध पहल

प्रिलिम्स के लिये:समृद्ध पहल, अटल नवाचार मिशन (AIM), मेन्स के लिये:स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में सुधार के लिये समृद्ध पहल का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

अटल नवाचार मिशन (एआईएम), नीति आयोग और अमेरिकी एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (यूएसएड) ने ‘स्वास्थ्य देखभाल के अभिनव वितरण के लिये बाज़ारों और संसाधनों तक सतत् पहुँच’ (समृद्ध) पहल के अंतर्गत एक नई साझेदारी की घोषणा की।

- यह समझौता वर्तमान में जारी कोविड-19 की तीसरी लहर के लिये एक प्रभावी सहायता उपलब्ध कराने और भविष्य में संक्रामक रोग के प्रकोप व स्वास्थ्य आपात स्थिति हेतु स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण करने के सामान्य लक्ष्य के साथ स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- योजना आयोग को 1 जनवरी, 2015 को एक नए थिंक टैंक - नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें 'सहकारी संघवाद' की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए ‘अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार’ की परिकल्पना के लिये 'बॉटम-अप' दृष्टिकोण पर ज़ोर दिया गया था।

- AIM देश में नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये नीति आयोग द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है।

समृद्ध पहल:

- समृद्ध पहल के बारे में:

- वर्ष 2020 में यूएसएआईडी और भारत सरकार के अकादमिक व निजी क्षेत्र के हितधारकों ने बाज़ार-आधारित स्वास्थ्य समाधानों को तैयार करने और उनमें तेज़ीसे वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक एवं परोपकारी कोषों को वाणिज्यिक पूंजी के साथ संयोजित करने हेतु अभिनव समृद्ध मिश्रित वित्तीय सुविधा विकसित की।

- मिश्रित वित्तीय सुविधा वित्तपोषण की दिशा में एक दृष्टिकोण है जहांँ सार्वजनिक और परोपकारी स्रोतों से उत्प्रेरित वित्तपोषण (जैसे अनुदान और रियायती पूंजी) का उपयोग सामाजिक लक्ष्यों एवं परिणामों को प्राप्त करने हेतु निजी क्षेत्र से अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करने के लिये किया जाता है।

- यह दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों एवं ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों में सुभेद्य आबादी के लिये सस्ती व गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंँच में सुधार करेगी।

- इस पहल का कार्यान्वयन आईपीई ग्लोबल (एक कंपनी) द्वारा प्रबंधित एक तकनीकी सहायता इकाई द्वारा किया जाता है।

- वर्ष 2020 में यूएसएआईडी और भारत सरकार के अकादमिक व निजी क्षेत्र के हितधारकों ने बाज़ार-आधारित स्वास्थ्य समाधानों को तैयार करने और उनमें तेज़ीसे वृद्धि करने हेतु सार्वजनिक एवं परोपकारी कोषों को वाणिज्यिक पूंजी के साथ संयोजित करने हेतु अभिनव समृद्ध मिश्रित वित्तीय सुविधा विकसित की।

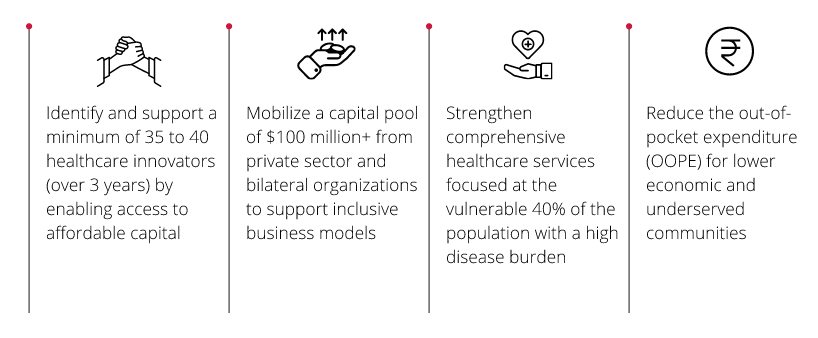

- उद्देश्य:

- तत्काल, मध्यम और लंबी अवधि में स्वास्थ्य आपात स्थितियों को बढ़ावा देकर स्वास्थ्य सुविधाओं में आपूर्ति-पक्ष के अंतराल को कम करना।

- नवोन्मेषी और बाज़ार-आधारित स्वास्थ्य समाधानों को तेज़ी से बढ़ाना और अपनाना।

- उच्च प्रभाव वाले स्वास्थ्य समाधानों को बढ़ावा देकर स्थायी स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण के लिये संसाधनों को जुटाना।

- सुभेद्य आबादी के लिये सामुदायिक स्तर पर स्थानीय और व्यापक समाधान को बढ़ावा देना।

- महत्त्व:

- अटल इनोवेशन मिशन और समृद्ध छोटे एवं मध्यम स्वास्थ्य उद्यमों में व्यावसायिक निवेश की बाधाओं को दूर करने के लिये परोपकारी पूंजी और सार्वजनिक क्षेत्र के संसाधनों का लाभ उठाकर इसे स्वास्थ्य सेवा समाधान हेतु निवेश किया जाएगा।

- यह नई साझेदारी सुभेद्य आबादी तक पहुँचने के लिये समृद्ध के प्रयासों को बढ़ाएगी तथा नवाचार और उद्यमिता में अटल इनोवेशन मिशन की विशेषज्ञता का लाभ उठाएगी।

यह समृद्ध कार्यक्रम से किस प्रकार भिन्न है?

- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अगस्त 2021 में 'उत्पाद नवाचार, विकास और वृद्धि (SAMRIDH)' कार्यक्रम के लिये MeitY के स्टार्ट-अप एक्सेलेरेटर्स लॉन्च किये।

- इसे भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्ट-अप के लिये अपने उत्पादों और व्यवसाय को बढ़ाने के उद्देश्य से सुरक्षित निवेश हेतु एक अनुकूल मंच बनाने के लिये लॉन्च किया गया था।

भारत में वर्तमान स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य:

- हालाँकि पिछले पाँच वर्षों में भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तेज़ी से बढ़ा है (22% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर), कोविड-19 के चलते एक कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली, गुणवत्ता वाले बुनियादी ढाँचे तथा गुणवत्ता सेवा वितरण की कमी जैसी चुनौतियाँ देखी गईं।

- भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.6% है, जिसमें आउट-ऑफ-पॉकेट और सार्वजनिक व्यय भी शामिल है।

- केंद्र और राज्य का संयुक्त कुल सरकारी खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 1.29% है।

- ब्रिक्स देशों के मामले में भारत सबसे कम खर्च करता है: ब्राज़ील सबसे अधिक (9.2%) खर्च करता है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका (8.1%), रूस (5.3%) और चीन (5%) का स्थान है।

- भारत सरकार ने ‘आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ (AB-PMJAY) शुरू की है, जो सरकार द्वारा प्रायोजित दुनिया की सबसे बड़ी गैर-अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसमें गरीब एवं कमज़ोर परिवारों के लिये माध्यमिक व तृतीयक स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच को सक्षम बनाया गया है।

स्रोत: पी.आई.बी.

राज्यपाल की भूमिका और शक्ति

प्रिलिम्स के लिये:राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। मेन्स के लिये:राज्यपाल-राज्य संबंधों में टकराव के बिंदु, अनुच्छेद 356, प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वी. चेलिया आयोग (2002)। |

चर्चा में क्यों?

राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में 'दोहरी भूमिका' में कार्य करता है।

- हाल के वर्षों में राज्यों और राज्यपालों के बीच टकराव देखा गया है जो काफी हद तक सरकार बनाने, पार्टी के चयन, बहुमत साबित करने की समय-सीमा, विधेयकों पर बैठकों को आयोजित करने और राज्य प्रशासन पर नकारात्मक टिप्पणी करने को लेकर रहा है।

प्रमुख बिंदु

राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 153: प्रत्येक राज्य के लिये एक राज्यपाल होगा। एक व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है।

- राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।

- संविधान के मुताबिक, राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है।

- वह राज्य के मंत्रिपरिषद (CoM) की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है।

- वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है।

- अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल पद के लिये पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है।

- राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान और दंडविराम आदि की भी शक्ति प्राप्त है।

- कुछ विवेकाधीन शक्तियों के अतिरिक्त राज्यपाल को उसके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद का गठन किये जाने का प्रावधान है। (अनुच्छेद 163)

- राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। (अनुच्छेद 164)

- राज्यपाल, राज्य की विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अनुमति देता है, अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के लिये विधेयक को सुरक्षित रखता है। (अनुच्छेद 200)

- राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकता है। (अनुच्छेद 213)

राज्यपाल-राज्य संबंध

- राज्यपाल की परिकल्पना एक गैर-राजनीतिक प्रमुख के रूप में की जाती है, जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिये। हालाँकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये:

- राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना,

- किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिये आवश्यक समय का निर्धारण, या

- आमतौर पर किसी चुनाव में त्रिशंकु जनादेश के बाद बहुमत साबित करने के लिये सबसे पहले किस पार्टी को बुलाया जाना चाहिये।

- राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही पद पर बना रह सकता है।

- वर्ष 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिये राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति और संघ के लिये उसकी निरंतरता आवश्यक है।

- ऐसी आशंका जाहिर की जाती है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

- संविधान में राज्यपाल की शक्तियों के प्रयोग के लिये कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं, जिसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति या विधानसभा को भंग करना शामिल है।

- राज्यपाल कितने समय तक किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, इसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

- राज्यपाल केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जो अनुच्छेद-356 (राष्ट्रपति शासन) को लागू करने के लिये राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिशों का आधार बनाती है।

किन सुधारों का सुझाव दिया गया है?

- राज्यपाल की नियुक्ति और निष्कासन के संबंध में:

- ‘पुंछी आयोग’ (2010) ने सिफारिश की थी कि राज्य विधायिका द्वारा राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का प्रावधान संविधान में शामिल किया जाना चाहिये।

- राज्यपाल की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री की राय भी ली जानी चाहिये।

- अनुच्छेद-356 के संबंध में:

- ‘पुंछी आयोग’ ने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन करने की सिफारिश की थी।

- ‘सरकारिया आयोग’ (1988) ने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में विवेकपूर्ण तरीके से ऐसी स्थिति में किया जाना चाहिये जब राज्य में संवैधानिक तंत्र को बहाल करना अपरिहार्य हो गया हो।

- इसके अलावा प्रशासनिक सुधार आयोग (1968), राजमन्नार समिति (1971) और न्यायमूर्ति वी. चेलैया आयोग (2002) आदि ने भी इस संबंध में सिफारिशें की हैं।

- अनुच्छेद 356 के तहत राज्य सरकार की बर्खास्तगी के संबंध में:

- एस.आर. बोम्मई मामला (1994): इस मामले के तहत केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी को समाप्त कर दिया गया।

- निर्णय के मुताबिक, विधानसभा ही एकमात्र ऐसा मंच है, जहाँ तत्कालीन सरकार के बहुमत का परीक्षण किया जाना चाहिये, न कि राज्यपाल की व्यक्तिपरक राय के आधार पर।

- विवेकाधीन शक्तियों के संबंध में:

- नबाम रेबिया मामले (2016) में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा था कि अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग सीमित है और राज्यपाल की कार्रवाई मनमानी या काल्पनिक तथ्यों के आधार पर नहीं होनी चाहिये।

आगे की राह

- संघवाद का सुदृढ़ीकरण: राज्यपाल के पद के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघीय व्यवस्था को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के विकल्प के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।

- राज्यपाल की नियुक्ति की पद्धति में सुधार: राज्यपाल की नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा तैयार किये गए पैनल के आधार पर की जा सकती है, वहीं वास्तविक नियुक्ति का अधिकार अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार को।

- राज्यपाल के लिये आचार संहिता: इस 'आचार संहिता' में कुछ 'मानदंड और सिद्धांत' निर्धारित किये जाने चाहिये, जो राज्यपाल के 'विवेक' और उसकी शक्तियों के प्रयोग हेतु मार्गदर्शन कर सकें।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

तटीय सुभेद्यता सूचकांक

प्रिलिम्स के लिये:तटीय सुभेद्यता, तटीय सुभेद्यता सूचकांक, समुद्र स्तर में वृद्धि, आईएनसीओआईएस। मेन्स के लिये:आपदा प्रबंधन, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, तटीय भेद्यता सूचकांक और इसका महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज़ (INCOIS) ने राज्यों के स्तर पर पूरे भारतीय तट के लिये एक तटीय सुभेद्यता मूल्यांकन किया है।

- तटीय सुभेद्यता सूचकांक (CVI) तैयार करने के लिये 1:1,00,000 पैमानों पर 156 मानचित्रों वाला एटलस निकालने हेतु मूल्यांकन किया गया है।

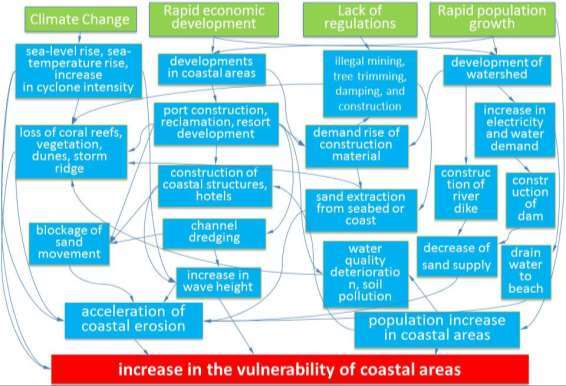

तटीय सुभेद्यता:

- तटीय भेद्यता एक स्थानिक अवधारणा है जो उन लोगों और स्थानों की पहचान करती है जो तटीय खतरों से उत्पन्न समस्याओं के प्रति अतिसंवेदनशील होते हैं।

- तटीय पर्यावरण से संबंधित विभिन्न खतरे, जैसे तटीय तूफान, समुद्र के स्तर में वृद्धि और कटाव, तटीय भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक प्रणालियों के लिये गंभीर खतरे पैदा करते हैं।

तटीय सुभेद्यता सूचकांक:

- ये नक्शे, भारतीय तट हेतु भौतिक एवं भू-वैज्ञानिक मापदंडों के आधार पर भविष्य में समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण तटीय जोखिमों का निर्धारण करेंगे।

- ‘तटीय सुभेद्यता सूचकांक’ सापेक्ष जोखिम का उपयोग करता है, जिसके मुताबिक समुद्र के स्तर में वृद्धि को निम्नलिखित मापदंडों के आधार पर निर्धारित किया जाता है:

- टाइडल रेंज

- समुद्री लहर की ऊँचाई

- तटीय ढलान

- तटीय ऊँचाई

- तटरेखा परिवर्तन दर

- भू-आकृति विज्ञान

- सापेक्ष समुद्र-स्तर परिवर्तन की ऐतिहासिक दर

तटीय बहु-खतरा सुभेद्यता मानचित्रण:

- उपर्युक्त मापदंडों का उपयोग करते हुए एक तटीय बहु-खतरा सुभेद्यता मानचित्रण (MHVM) भी शुरू किया गया था।

- इन मापदंडों को समग्र जोखिम क्षेत्रों का पता लगाने हेतु संश्लेषित किया गया था, जो अत्यधिक बाढ़ की घटनाओं के कारण तटीय निचले इलाकों के साथ जलमग्न हो सकते हैं।

- यह MHVM मैपिंग 1:25000 के पैमाने पर भारत की संपूर्ण मुख्य भूमि के लिये की गई थी।

तटीय सुभेद्यता सूचकांक का महत्त्व:

- तटीय आपदा प्रबंधन और लचीले तट के निर्माण हेतु तटीय भेद्यता मूल्यांकन उपयोगी जानकारी हो सकती है।

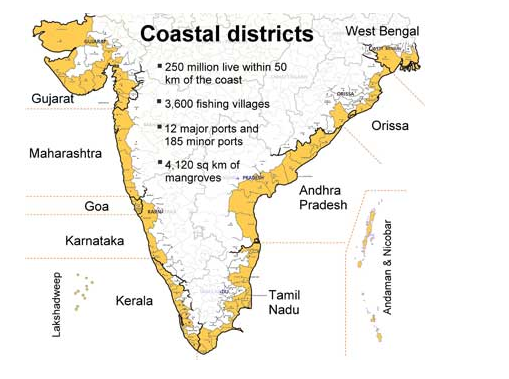

- भारत में 7516.6 किलोमीटर की तटरेखा है, यानी भारतीय मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर तथा भारतीय द्वीपों की तटरेखा की लंबाई 1197 किलोमीटर है जो 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (यूटी) को छूती है।

INCOIS:

- INCOIS पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

- यह हैदराबाद में स्थित है और वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था तथा यह पृथ्वी प्रणाली विज्ञान संगठन (ईएसएसओ), नई दिल्ली की एक इकाई है।

- ESSO अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के लिये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) की कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है।

- यह समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों को सर्वोत्तम संभव महासागर सूचना और सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के साथ ही वैज्ञानिक समुदाय के निरंतर समुद्री अवलोकन द्वारा व्यवस्थित एवं केंद्रित अनुसंधान हेतु ज़रूरी है।