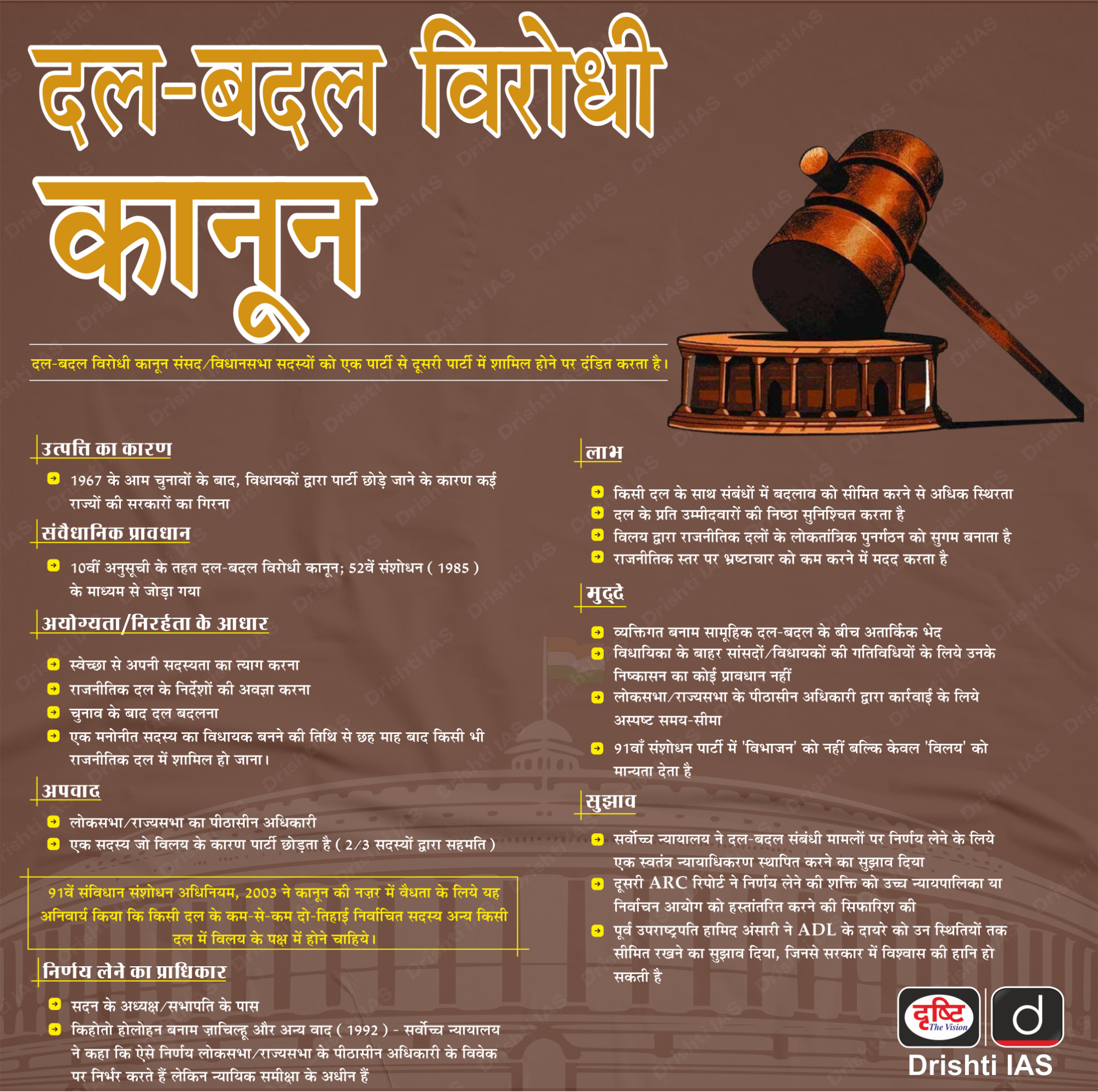

दलबदल विरोधी कानून

प्रिलिम्स के लिये:दसवीं अनुसूची, न्यायिक समीक्षा, सर्वोच्च न्यायालय, अध्यक्ष, विधानसभा के सदस्य, मेन्स के लिये:दलबदल विरोधी कानून, वैधानिक, नियामक और विभिन्न अर्द्ध-न्यायिक निकाय, विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संशोधन। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य (2025) मामले में तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने वर्ष 2024 में दलबदल करने वाले विधानसभा सदस्यों (विधायकों) के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने में देरी की।

- सर्वोच्च न्यायालय ने अध्यक्ष को कार्यवाही समाप्त करने के लिये तीन महीने की समय-सीमा निर्धारित की, जिससे भारत के दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता को लेकर एक व्यापक बहस फिर से शुरू हो गई।

नोट: दलबदल का अर्थ है पार्टी के प्रति निष्ठा या कर्तव्य का जानबूझकर परित्याग।

दलबदल विरोधी कानून क्या है?

- परिचय: स्वतंत्रता के बाद के भारत में, बार-बार दलबदल के कारण राजनीतिक अस्थिरता बनी रही। 1960 के दशक में हरियाणा के एक विधायक द्वारा एक ही दिन में कई बार दल बदलने के बाद "आया राम, गया राम" मुहावरा लोकप्रिय हो गया।

- इस समस्या से निपटने के लिये दलबदल विरोधी कानून को संविधान में दसवीं अनुसूची के रूप में 52वें संविधान संशोधन, 1985 के माध्यम से शामिल किया गया।

- इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ के लिये राजनीतिक दलबदल को रोकना था। यह संसद और राज्य विधानसभाओं, दोनों पर लागू होता है।

- 91वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (2003) ने दलबदल विरोधी कानून में संशोधन करते हुए एक-तिहाई विभाजन के प्रावधान को समाप्त कर दिया। अब केवल तभी विलय मान्य होगा जब किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य सहमत हों। साथ ही दलबदल करने वाले सदस्य तब तक मंत्री या किसी वेतनभोगी राजनीतिक पद पर नियुक्त नहीं हो सकते जब तक वे पुनः निर्वाचित न हो जाएं।

- इस समस्या से निपटने के लिये दलबदल विरोधी कानून को संविधान में दसवीं अनुसूची के रूप में 52वें संविधान संशोधन, 1985 के माध्यम से शामिल किया गया।

- अयोग्यता के आधार: स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देना (केवल त्यागपत्र से नहीं, बल्कि आचरण से इसका अनुमान लगाया जा सकता है)।

- पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करने या मतदान से दूर रहने पर अयोग्यता हो सकती है।

- यदि कोई विधायक स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है और किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

- यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायक बनने के छह महीने बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

- अयोग्यता के अपवाद: यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक सहमत हों तो वह किसी अन्य पार्टी के साथ विलय कर सकती है, तथा विलय करने या बने रहने वालों के लिये कोई अयोग्यता नहीं होगी।

- तटस्थ रहने के लिये पार्टी से त्यागपत्र देने वाले अध्यक्ष/सभापति/उपसभापति हेतु कोई अयोग्यता नहीं।

- पीठासीन अधिकारी की भूमिका: अयोग्यता के मामलों का निर्णय अध्यक्ष/सभापति द्वारा किया जाता है।

दलबदल विरोधी कानून की आलोचनाएँ क्या हैं?

- असहमति पर अंकुश: यह विधायकों को अपनी अंतरात्मा के आधार पर मतदान करने या पार्टी लाइन के विरुद्ध जाने पर अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने से रोकता है।

- पार्टी नेता अयोग्य ठहराए जाने की धमकी देकर, पार्टियों के भीतर स्वतंत्र अभिव्यक्ति को हतोत्साहित करके आंतरिक बहस को दबा सकते हैं।

- अध्यक्ष का पूर्वाग्रह: अध्यक्ष जो प्रायः सत्तारूढ़ दल से होता है, अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेता है, जिससे निष्पक्षता और देरी के बारे में चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- कोई निश्चित समय सीमा नहीं: अयोग्यता के मामलों पर निर्णय लेने के लिये अध्यक्ष हेतु कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी समय सीमा नहीं है, जिससे रणनीतिक देरी की गुंजाइश बनी रहती है।

- हॉर्स ट्रेडिंग: यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई सदस्य पक्ष बदलने के लिये सहमत हों, तो दलबदल को अनुमति मिल जाती है। यह व्यवस्था अवसरवादी और अनैतिक विलयों या विभाजनों को बढ़ावा देती है, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रोत्साहित करती है और राजनीतिक स्थिरता को कमज़ोर करती है।

- पार्टी व्हिप में पारदर्शिता का अभाव: पार्टी व्हिप पार्टी अनुशासन सुनिश्चित करने के लिये जारी किये जाते हैं, लेकिन उनका संचार अक्सर अपारदर्शी होता है, जिससे इस बात पर विवाद पैदा होता है कि क्या सदस्यों को उचित रूप से सूचित किया गया था, विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण मतदान में।

दलबदल विरोधी मामले पर सर्वोच्च न्यायालय का रुख क्या रहा है?

- समयबद्ध निर्णय: केशम मेघचंद्र सिंह बनाम माननीय अध्यक्ष मणिपुर विधानसभा एवं अन्य (2020) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि अध्यक्ष दलबदल से संबंधित मामलों का निर्णय 3 माह के भीतर लें और निष्पक्षता व त्वरित निर्णय सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र अधिकरण की स्थापना का सुझाव दिया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि अयोग्यता संबंधी कार्यवाही में देरी करना संविधान की दसवीं अनुसूची की मंशा का उल्लंघन है और समयबद्ध निर्णय प्रक्रिया का पालन न करने से अध्यक्ष के पद पर जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।

- अध्यक्ष की निष्पक्ष भूमिका: रवि एस. नाइक बनाम भारत संघ (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अध्यक्ष को राजनीतिक पक्षपात से मुक्त निष्पक्ष न्यायाधीश की भूमिका में कार्य करना चाहिये।

- इस निर्णय में यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई सांसद/विधायक यदि अपनी पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा नहीं भी देता, तो भी उसे दलबदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- न्यायिक पुनरावलोकन: किहोतो होलोहान बनाम ज़ाचिल्हु (1992) में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अध्यक्ष के निर्णय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं।

- इसका अर्थ यह है कि यदि अध्यक्ष के निर्णय में दुर्भावनापूर्ण मंशा, प्रक्रियागत चूक या संवैधानिक उल्लंघन हो तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है, जिससे निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

- सुधार की आवश्यकता: पाडी कौशिक रेड्डी बनाम तेलंगाना राज्य (2025) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया कि वह दलबदल मामलों में अध्यक्ष की भूमिका की समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करने के लिये कानूनी सुधार लाए कि दलबदल विरोधी कानून समयबद्ध तथा निष्पक्ष रूप से लागू हो।

भारत अपने दलबदल विरोधी कानून को कैसे मज़बूत कर सकता है?

- विधि के दायरे को सीमित करना: अविश्वास प्रस्ताव या बजट प्रस्ताव जैसे सरकार की स्थिरता को प्रभावित करने वाले मामलों तक अयोग्यता को लागू करें, ताकि स्वतंत्र सोच की रक्षा की जा सके।

- निर्णय लेने की शक्ति स्थानांतरित करना: अयोग्यता के मामलों का निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष से हटाकर एक स्वतंत्र संस्था (जैसे निर्वाचन आयोग) को दिया जाए, ताकि राजनीतिक पक्षपात को कम किया जा सके।

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने सिफारिश की थी कि दलबदल के मामलों का निर्णय राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा निर्वाचन आयोग की सलाह पर लिया जाए।

- स्पष्ट समय-सीमा तय करना: दलबदल से संबंधित मामलों के निर्णय के लिये एक सख्त समय-सीमा निर्धारित की जाए, ताकि देरी और दुरुपयोग को रोका जा सके।

- दलीय आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना: 170वीं विधि आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, दलों के भीतर चर्चा को प्रोत्साहित किया जाए और शीर्ष-स्तरीय निर्णय थोपने की प्रवृत्ति को कम किया जाए।

- प्रभावी प्रवर्तन और पारदर्शिता: दिनेश गोस्वामी समिति (1990), हाशिम अब्दुल हलीम समिति (1994) व विधि आयोग की रिपोर्टों (1999 व 2015) की सिफारिशों के अनुसार, दलबदल संबंधी कार्यवाहियों को समयबद्ध, पारदर्शी तथा सार्वजनिक जाँच के लिये खुला बनाया जाना चाहिये, ताकि जनता का विश्वास बढ़े, जवाबदेही सुनिश्चित हो और दुरुपयोग रोका जा सके।

- व्हिप जारी करने में पारदर्शिता: समाचार पत्रों या इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से पार्टी व्हिप की सार्वजनिक सूचना देना अनिवार्य करना।

- इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी सदस्यों को पर्याप्त जानकारी मिल जाए और पार्टी निर्देशों पर विवादों का समाधान आसानी से हो सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राजनीतिक अवसरवाद पर अंकुश लगाने में दलबदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल-बदल विरोधी प्रावधान हैं? (2014) (a) दूसरी अनुसूची उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. कुछ वर्षों से सांसदों की व्यक्तिगत भूमिका में कमी आई है जिसके फलस्वरूप नीतिगत मामलों में स्वस्थ रचनात्मक बहस प्रायः देखने को नहीं मिलती। दल परिवर्तन विरोधी कानून, जो भिन्न उद्देश्य से बनाया गया था, को कहाँ तक इसके लिये उत्तरदायी माना जा सकता है? (2013) |

भारतीय हिमालयी क्षेत्र का अनुकूलन

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश में अनियंत्रित बुनियादी ढाँचे के विकास, अनियमित पर्यटन और पारिस्थितिक क्षरण पर चिंता जताई है।

- इसने भारतीय हिमालयी क्षेत्र के भविष्य की सुरक्षा के लिये सतत्, पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील शासन और जलवायु-अनुकूल विकास मॉडल की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र

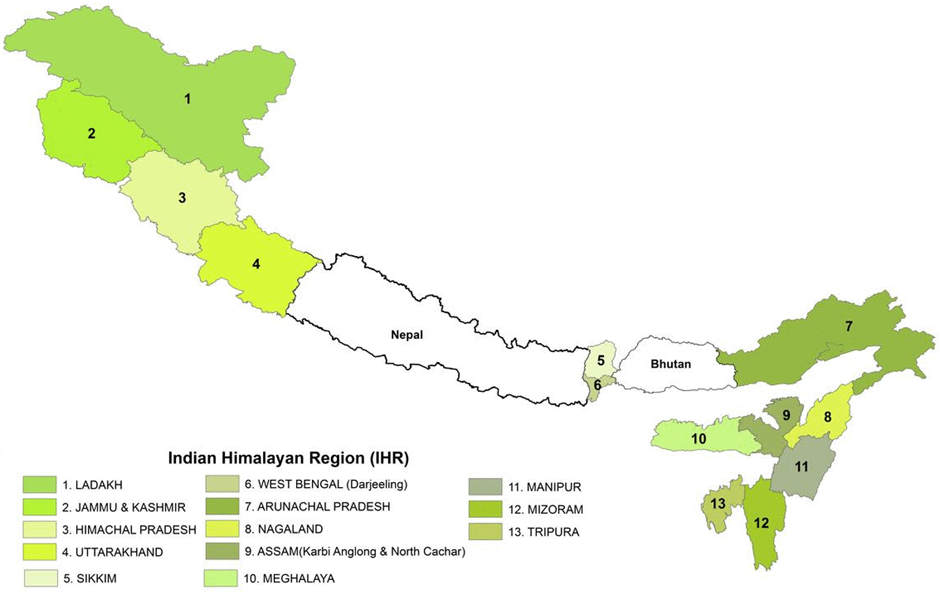

भारतीय हिमालयी क्षेत्र लगभग 2500 किलोमीटर तक फैला हुआ है और 13 भारतीय राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मिलित करता है — जिसमें जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- यह भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 16.2% भाग को कवर करता है और 5 करोड़ से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आजीविका प्रदान करता है।

- यहाँ पाई जाने वाली वनस्पति में पर्वतमालाओं की तलहटी में उष्णकटिबंधीय वन, मध्य श्रेणियों में समशीतोष्ण वन तथा ऊँचाई वाले क्षेत्रों में अल्पाइन घास के मैदान सम्मिलित हैं।

- इसे “भारत का जल-मीनार” भी कहा जाता है, क्योंकि यह गंगा और सिंधु सहित 10 प्रमुख नदियों को पोषण प्रदान करता है, जो 60 करोड़ से अधिक लोगों के लिये कृषि और पेयजल का आधार है।

- पारिस्थितिकी की दृष्टि से यह क्षेत्र 3160 से अधिक स्थानिक पादप प्रजातियों, हिम तेंदुए जैसे दुर्लभ जीवों का आवास स्थान है और यह विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विस्तृत है।

- आर्थिक दृष्टि से यह क्षेत्र जैविक कृषि (जैसे: सिक्किम मॉडल), पर्यटन — जो पर्वतीय राज्यों की जीडीपी में 10% से अधिक योगदान देता है तथा हाइड्रोपॉवर प्रोजेक्ट्स (जैसे: अरुणाचल की 13,000 मेगावाट की लोहित बेसिन परियोजना) का प्रमुख केंद्र है।

- रणनीतिक दृष्टि से यह क्षेत्र भारत को संभावित भू-राजनीतिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र किन प्रमुख खतरों का सामना कर रहा है?

- वनों का महत्त्वपूर्ण नुकसान: वर्ष 2019 और 2021 के बीच हिमालयी राज्यों में 1,072 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को क्षति पहुँची है, जिससे भूस्खलन, जैव-विविधता की हानि और मृदा अपरदन का खतरा बढ़ गया।

- प्राकृतिक झरनों में कमी: नीति आयोग के अनुसार, भारतीय हिमालयी क्षेत्र में लगभग 50% प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं, जिससे जल की कमी हो रही है और स्थानीय समुदायों की पेयजल, कृषि और स्वच्छता संबंधी जल आवश्यकताओं पर असर पड़ रहा है।

- ग्लेशियरों का खिसकना: हिमालयी ग्लेशियर तेजी से खिसक रहे हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) का खतरा बढ़ रहा है। उदाहरण के लिये, अकेले अरुणाचल प्रदेश ने पिछले 32 वर्षों में 110 ग्लेशियर खो दिये हैं, जो क्रायोस्फेरिक क्षरण की एक खतरनाक प्रवृत्ति का संकेत है।

- GLOF ने पिछले 200 वर्षों में 12,000 से अधिक लोगों की जान ले ली है।

- भूस्खलन में वृद्धि: विकास के लिये भूमि के बढ़ते उपयोग ने कुछ हिमालयी राज्यों (जैसे, हिमाचल प्रदेश) को अत्यधिक भूस्खलन-प्रवण बना दिया है, जो प्रायः भारी वर्षा और बुनियादी ढाँचे के विकास के कारण उत्पन्न या बदतर हो जाता है।

- वनों की कटाई और निर्माण ने मृदा अपरदन, ढालों की अस्थिरता और मृदा उर्वरता के ह्रास को तेज़ कर दिया है, जिससे भूस्खलन और भूमि आच्छादन की घटनाएँ बढ़ रही हैं, जैसा कि वर्ष 2023 में जोशीमठ में देखा गया था।

भारतीय हिमालयी क्षेत्र से संबंधित भारत की प्रमुख पहलें कौन-सी हैं?

हिमालयी क्षेत्र में सतत् विकास को बढ़ावा देने हेतु कौन-से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

- पर्यावरण-अनुकूल बुनियादी ढाँचा विकास: भूस्खलन को रोकने के लिये वैज्ञानिक ढलान कटाई और सुरंग निर्माण तकनीकों को लागू करना।

- स्थानीय सामग्री और ऊर्जा-कुशल डिज़ाइन का उपयोग करके हरित भवनों को बढ़ावा देना।

- सतत् पहाड़ी वास्तुकला के लिये "कम निर्माण, स्मार्ट निर्माण" (Build Less, Build Smart) सिद्धांत को अपनाना।

- जल संसाधन संरक्षण: जल शक्ति अभियान जैसे कार्यक्रमों के अंतर्गत झरनों, प्राकृतिक जलभंडारों और कैचमेंट क्षेत्रों का पुनर्स्थापन तथा संरक्षण करना।

- खेतों और पहाड़ी बस्तियों में वर्षा जल संचयन तथा सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा देना।

- ईको-पर्यटन और सतत् आजीविका: बड़े पैमाने पर पर्यटन के बजाय ईको-पर्यटन व होमस्टे को बढ़ावा देना और वह भी सख्त वहन क्षमता मानकों के तहत।

- स्थानीय युवाओं को प्रकृति मार्गदर्शक, जैव विविधता पर्यवेक्षक और हस्तशिल्प आधारित आजीविका में प्रशिक्षित करना।

- पहाड़ी नगरों और पर्यटक स्थलों पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना।

- वन और जैव विविधता संरक्षण: सामुदायिक आधारित वन प्रबंधन (जैसे उत्तराखंड में वन पंचायतें) को प्रोत्साहित करना।

- स्थानीय प्रजातियों के वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ताकि ढलान कटाव को रोका जा सके और कार्बन अवशोषण में वृद्धि हो।

- आपदा-रोधी योजना: सभी निर्माण स्वीकृतियों में खतरा क्षेत्रों की मैपिंग (Hazard Zoning Maps) को अनिवार्य करना। भूस्खलन, फ्लैश फ्लड और हिमनदीय झील विस्फोट बाढ़ (GLOF) के लिये पूर्व चेतावनी प्रणाली का विस्तार करना।

- कमज़ोर क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जलवायु-अनुकूलन ग्रामीण आवास को बढ़ावा देना।

- प्रौद्योगिकी और डेटा का उपयोग: निर्वनीकरण, ढलानों की अस्थिरता और हिमनदी परिवर्तनों की निगरानी के लिये रिमोट सेंसिंग, ड्रोन तथा GIS का उपयोग करना।

- पर्यटक दबाव, मौसम अलर्ट और निर्माण गतिविधियों की निगरानी के लिये रीयल-टाइम डैशबोर्ड विकसित करना।

- बाँधों और नदियों में जल प्रवाह तथा अचानक बाढ़ के खतरे की निगरानी के लिये IoT सेंसर लगाए जाएँ।

मुख्य परीक्षा से संबंधित प्रमुख की-वर्ड्स:

- जलवायु और हिममंडल (Climate & Cryosphere):

- "बर्फीले भंडार से जोखिम जलाशयों तक" – हिमनद झीलें GLOF खतरों में बदल रही हैं।

- "हिममंडलीय पतन" – बढ़ते तापमान का ग्लेशियरों की स्थिरता पर प्रभाव।

- विकास बनाम पारिस्थितिकी (Development vs Ecology):

- "फोर लेन इंटू फ्रैजिलिटी" – दैनिक परियोजनाएँ पर्वतीय ढलानों को कमज़ोर कर रही हैं।

- "पर्यावरणीय क्षेत्रों से क्षरण क्षेत्रों तक" – अव्यवस्थित विकास प्राकृतिक प्रणालियों को बाधित कर रहा है।

- संरक्षण और संधारणीयता (Conservation & Sustainability):

- "इकोलॉजी इज़ एलेवेशनस इंश्योरेंस (Ecology is Elevation’s Insurance)" – पहाड़ों की सुरक्षा हेतु पर्यावरण आवश्यक है।

- "ग्रीन एल्टीट्यूड्स, नॉट ग्रे एटीट्यूड्स (Green Altitudes, Not Grey Attitudes)" – पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण-संवेदनशील अवसंरचना को बढ़ावा देना।

- शासन और नीति (Governance & Policy):

- "पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) के साथ पारिस्थितिक चेतना (EIC) का समन्वय" – सतत् विकास को केवल सूची न मानकर एक मानसिकता बनाना।

- "GDP से GEP (सकल पारिस्थितिक उत्पाद) की ओर" – नीति निर्धारण में पारिस्थितिक मूल्य को शामिल करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय हिमालयी क्षेत्र जलवायु-जनित आपदाओं का केंद्र बनता जा रहा है। अनुकूलन निर्माण में शासन, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक नियोजन की भूमिका पर चर्चा कीजिये। |

मेन्स:प्रश्न. हिमालयी क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भूस्खलन के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. हिमालय के हिमनदों के पिघलने का भारत के जल-संसाधनों पर किस प्रकार दूरगामी प्रभाव होगा? (2020) प्रश्न. “हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है।” कारणों की विवेचना कीजिये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइये। (2016) |

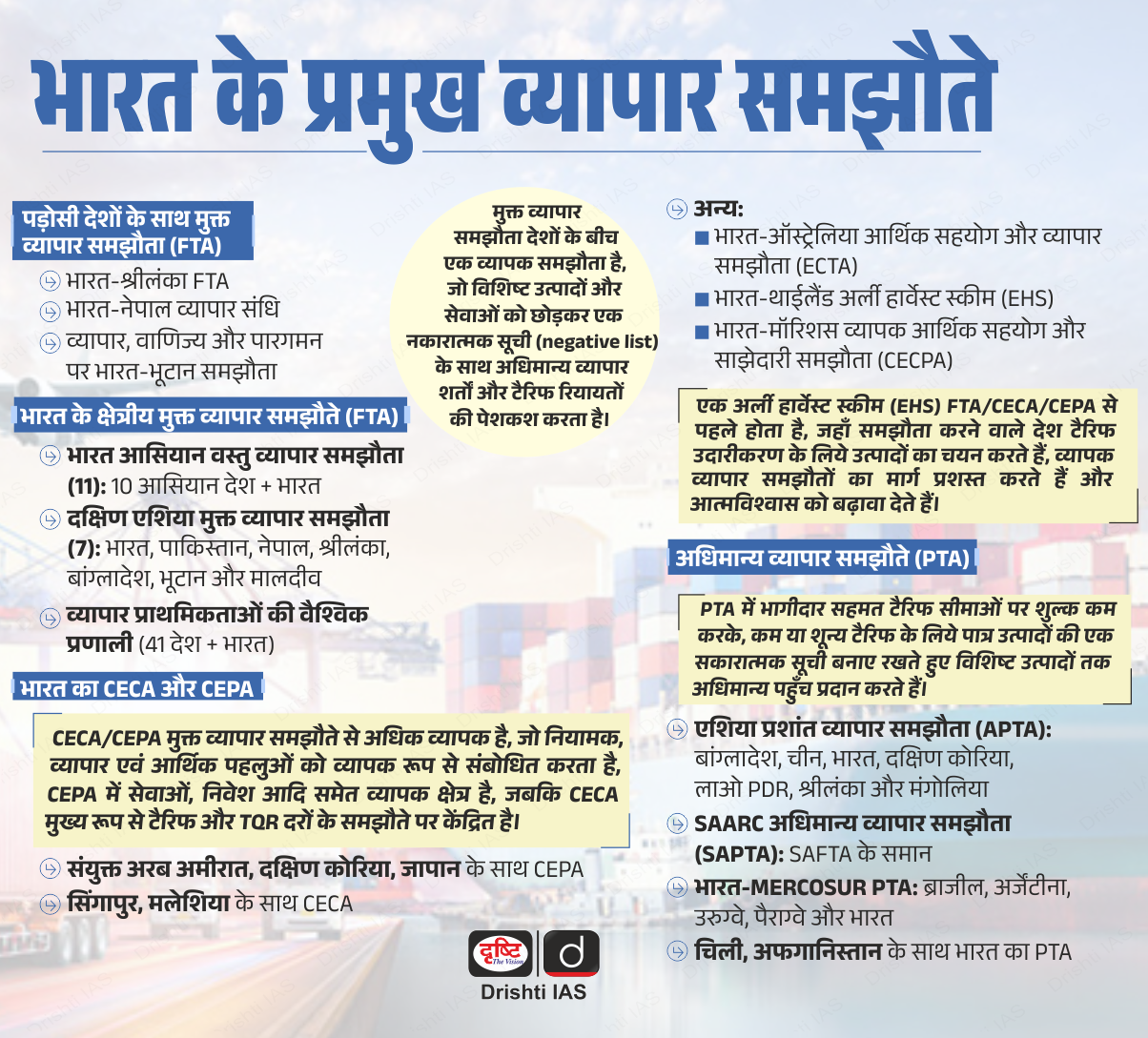

भारत-EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता

प्रिलिम्स के लिये:व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, डेटा विशिष्टता, बौद्धिक संपदा अधिकार, सतत् विकास हेतु ब्लू इकोनॉमी पर भारत-नॉर्वे टास्क फोर्स। मेन्स के लिये:भारत की आर्थिक कूटनीति में प्रमुख घटनाक्रम, भारत और EFTA संबंध। |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने घोषणा की है कि भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) देशों के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) 1 अक्तूबर, 2025 से प्रभाव में आ जाएगा।

TEPA की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय: भारत और EFTA (आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड) के बीच व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौता (TEPA) पर वर्ष 2008 से 21 राउंड की वार्ता के बाद 10 मार्च, 2024 को हस्ताक्षर किये गए।

- इसका उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और रोज़गार सृजन करना है, विशेष रूप से टैरिफ (शुल्क) तथा गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके।

- उद्देश्य: सेवा प्रदाताओं और निवेशकों को निष्पक्ष, पारदर्शी तथा अनुमानित बाज़ार पहुँच सुनिश्चित करना।

- यह समझौता कस्टम सहयोग, व्यापार प्रक्रियाओं, बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) की सुरक्षा और विवाद समाधान तंत्र को भी मज़बूत करता है।

- समझौते की प्रमुख विशेषताएँ:

- रणनीतिक निवेश प्रतिबद्धता: EFTA 15 वर्षों में भारत में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, पहले 10 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अगले 5 वर्षों में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिससे 1 मिलियन नौकरियाँ पैदा होंगी।

- बाज़ार पहुँच और टैरिफ रियायतें:

- EFTA ने 92.2% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है, जो भारत के 99.6% निर्यात (गैर-कृषि और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद) को शामिल करती हैं।

- भारत ने 82.7% टैरिफ लाइनों पर रियायत दी है, जो EFTA के 95.3% निर्यात को शामिल करती हैं, जिनमें सोना भी शामिल है (हालाँकि प्रभावी शुल्क में कोई बदलाव नहीं हुआ है)।

- भारतीय चावल (बासमती और गैर-बासमती) को शुल्क-मुक्त प्रवेश मिलेगा, बिना किसी पारस्परिकता के।

- सुरक्षा उपाय और बहिष्करण: डेयरी, सोया, कोयला और PLI (उत्पादन आधारित प्रोत्साहन) से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को समझौते से बाहर रखा गया है। FDI संबंधी दायित्वों से सॉवरेन वेल्थ फंड्स को छूट दी गई है।

- सेवाएँ और गतिशीलता: यह समझौता भारत की IT, शिक्षा, संस्कृति और खेल जैसे क्षेत्रों में सेवाओं को समर्थन देता है। नर्सिंग, अकाउंटेंसी और आर्किटेक्चर जैसे क्षेत्रों में म्युचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट्स (MRA) को सक्षम बनाता है।

- विधिक ढाँचा और बौद्धिक संपदा संरक्षण: इसमें कुल 14 अध्याय शामिल हैं। यदि निवेश लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जाता है तो भारत टैरिफ रियायतें वापस ले सकता है। जेनेरिक दवाओं के उत्पादन की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है और पेटेंट के अनावश्यक विस्तार की समस्या को भी संबोधित किया गया है।

यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) क्या है?

- परिचय: यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) एक अंतर-सरकारी संगठन है, जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड शामिल हैं (ये सभी चार देश यूरोपीय संघ (EU) के सदस्य नहीं हैं)।

- यह संगठन वर्ष 1960 में स्टॉकहोम सम्मेलन के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों और वैश्विक साझेदारों के बीच मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है।

- भारत-EFTA व्यापार संबंध:

- व्यापारिक साझेदार: भारत, यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका (US), ब्रिटेन (UK) और चीन के बाद EFTA का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ वर्ष 2024–25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.4 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा।

- EFTA के अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जबकि आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे के साथ व्यापार अपेक्षाकृत सीमित है।

- निर्यात एवं आयात: भारत ने EFTA देशों को 1.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया तथा 22.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की वस्तुओं का आयात किया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा काफी बढ़ गया।

- EFTA से प्रमुख आयातों में सोना (2021-22 में 20.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर), चाँदी, कोयला, फार्मास्यूटिकल्स, वनस्पति तेल, चिकित्सा उपकरण और डेयरी मशीनरी शामिल हैं।

- EFTA को निर्यात किये जाने वाले प्रमुख उत्पादों में रसायन, लोहा और इस्पात, सोना, कीमती पत्थर, धागे, खेल के सामान, काँच के बने पदार्थ और थोक दवाएँ शामिल हैं।

- भारत-EFTA डेस्क: भारत और EFTA ने आर्थिक संबंधों को मज़बूत करने तथा व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (TEPA) के तहत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिये भारत-EFTA डेस्क की स्थापना की है।

- यह इन्वेस्ट इंडिया द्वारा स्थापित एक समर्पित निवेश सुविधा तंत्र है, जो EFTA देशों के व्यवसायों के लिये भारत में निवेश करने हेतु सिंगल विंडो मंच के रूप में कार्य करता है।

- व्यापारिक साझेदार: भारत, यूरोपीय संघ (EU), अमेरिका (US), ब्रिटेन (UK) और चीन के बाद EFTA का पाँचवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके साथ वर्ष 2024–25 में कुल द्विपक्षीय व्यापार 24.4 अरब अमेरिकी डॉलर का रहा।

भारत-EFTA संबंधों से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- सतत् व्यापार घाटा: भारत का EFTA के साथ बड़ा व्यापार घाटा है, जिसका मुख्य कारण स्विट्ज़रलैंड से सोने का आयात है।

- डेटा विशिष्टता और जन स्वास्थ्य: फार्मा क्षेत्र में डेटा विशिष्टता की EFTA की मांग भारत के जेनेरिक दवा उत्पादन में बाधा बन सकती है। भारत जन स्वास्थ्य और घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिये इसका विरोध करता है।

- TEPA के अंतर्गत IPR संबंधी चिंताएँ: TEPA के IPR प्रावधान पूर्व-अनुदान विरोध और स्थानीय विनिर्माण आवश्यकताओं को प्रभावित करके भारत के पेटेंट सुरक्षा उपायों को कमज़ोर कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता और सस्ती दवाओं तक पहुँच को लेकर चिंताएँ बढ़ सकती हैं।

आगे की राह

- व्यापार घाटे को कम करना: भारत से मूल्य-वर्द्धित निर्यात को प्रोत्साहित करना तथा सोने के आयात पर निर्भरता कम करने और व्यापार असंतुलन को कम करने के लिये व्यापार बास्केट में विविधता लाना।

- क्षमता निर्माण और स्थिरता: भारत के हरित परिवर्तन (ग्रीन ट्रांजिशन) तथा कौशल विकास पारितंत्र को मज़बूत करने के लिये स्थिरता, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार के क्षेत्र में EFTA की विशेषज्ञता का उपयोग किया जाए।

- संतुलित IPR ढाँचा: यह सुनिश्चित करना कि बौद्धिक संपदा प्रावधान सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्यकताओं, विशेष रूप से भारत के मज़बूत जेनेरिक दवा उद्योग को नुकसान पहुँचाए बिना नवाचार की रक्षा करना।

- भारत-यूरोपीय संघ FTA गति का लाभ उठाना: भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर चल रही वार्ताओं (जिसे 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य है) के आधार पर नियामकीय सामंजस्य को बढ़ाना, गैर-शुल्क बाधाओं (NTBs) को दूर करना और लचीली आपूर्ति शृंखलाओं को विकसित करना, जिससे भारत की वैश्विक व्यापार स्थिति को मज़बूत किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न : प्रश्न: भारत-EFTA (यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ) समझौता दोनों पक्षों के लिये एक संभावित गेम-चेंजर के रूप में उभरता है, जो आर्थिक विकास, रोजगार के अवसरों और द्विपक्षीय संबंधों को सशक्त बनाने की दिशा में आशाजनक संभावनाएँ प्रदान करता है। टिप्पणी कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त में से कौन आसियान के 'मुक्त-व्यापार भागीदारों' में से हैं? (a) केवल 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (c) प्रश्न 2.‘व्यापक-आधायुक्त व्यापार और निवेश करार (ब्रॉड-बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट/BTIA)' कभी-कभी समाचारों में भारत तथा निम्नलिखित में से किस एक के बीच बातचीत के संदर्भ में दिखाई पड़ता है। (2017) (a) यूरोपीय संघ उत्तर: A |

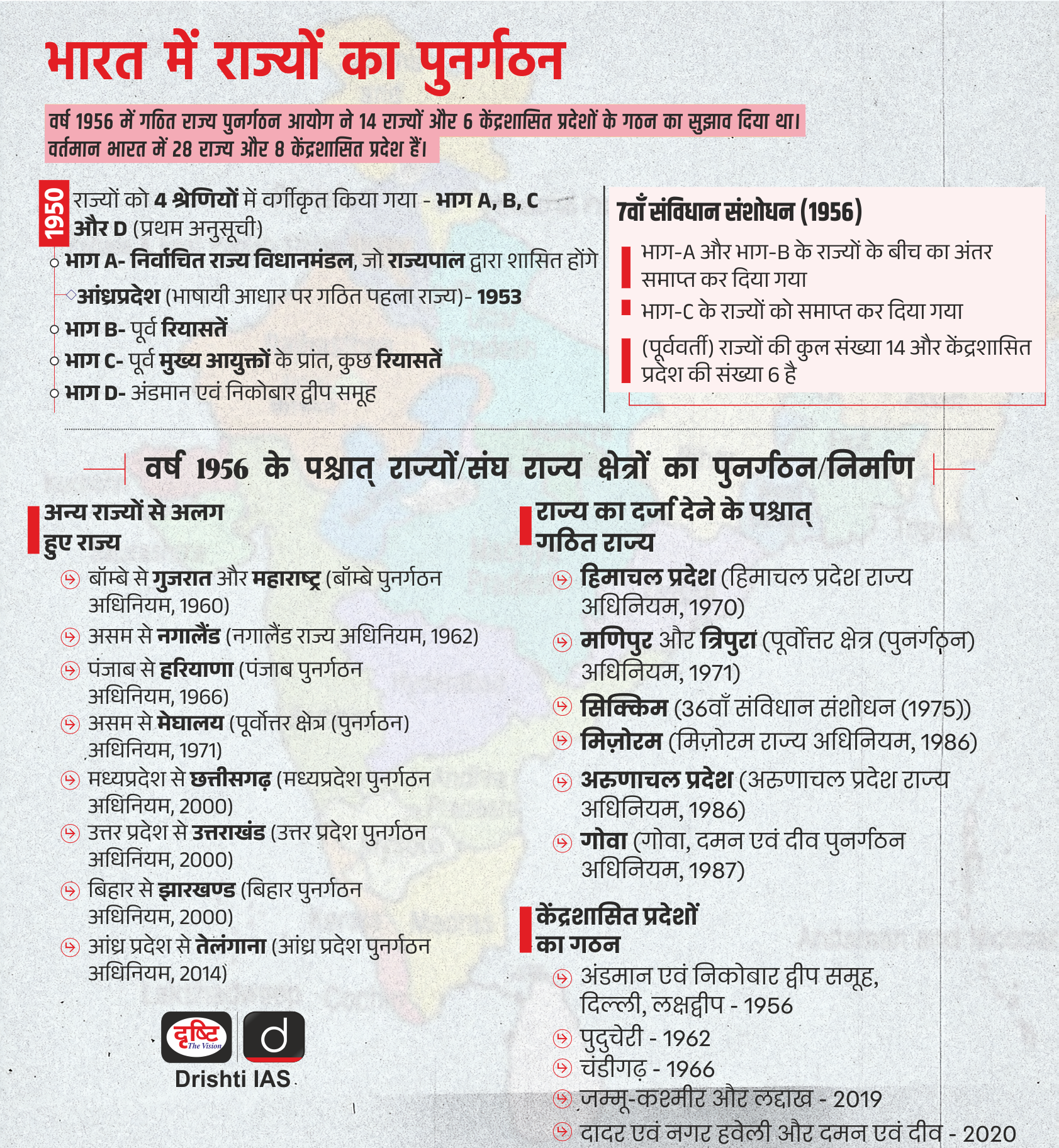

भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन

प्रिलिम्स के लिये:आठवीं अनुसूची, राज्यों का पुनर्गठन, पोट्टी श्रीरामुलु, भाषिनी मेन्स के लिये:संघवाद और भाषाई पुनर्गठन, भारतीय राजनीति और राष्ट्र निर्माण में भाषा की भूमिका |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की आलोचना से भाषा आधारित राज्य निर्माण (जबकि भारत की एकता बनाए रखने में इसकी भूमिका है) की विभाजनकारी प्रकृति पर विमर्श को बढ़ावा मिला है।

भारत में राज्यों के पुनर्गठन की पृष्ठभूमि क्या है?

- प्रारंभ में राज्यों का वर्गीकरण (वर्ष 1950-1956): स्वतंत्रता के समय, भारत को औपनिवेशिक काल की सीमाएँ विरासत में मिलीं, जिनमें कोई सुसंगतता नहीं थी। वर्ष 1950 के संविधान द्वारा राज्यों को चार प्रकारों में वर्गीकृत किया गया था: भाग क (ब्रिटिश प्रांत), भाग ख (रियासतें), भाग ग (छोटे और मुख्य आयुक्तों के प्रांत) और भाग घ (अंडमान और निकोबार)।

- इस अस्थायी व्यवस्था के कारण शीघ्र ही अधिक तर्कसंगत पुनर्गठन की मांग को बढ़ावा मिला।

- भाषाई राज्यों की मांग: इस क्रम में भाषाई और सांस्कृतिक पहचान पर आधारित राज्यों की मांग (विशेष रूप से दक्षिण भारत में) को बढ़ावा मिला।

- वर्ष 1952 में भूख हड़ताल के बाद श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद वर्ष 1953 में मद्रास से अलग होकर आंध्र राज्य (तटीय ज़िलों और रायलसीमा को मिलाकर) का गठन हुआ, जो इस प्रकार गठित पहला भाषाई राज्य था।

- सरकार की प्रतिक्रिया: इस प्रकार बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये भारत ने विभिन्न आयोगों का गठन किया:

- भाषाई प्रांत आयोग (धर आयोग- वर्ष 1948): इसने राज्यों के गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया।

- जेवीपी समिति (1949): जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभि सीतारामैया की सदस्यता वाली इस समिति ने विघटन की आशंकाओं के कारण भाषाई पुनर्गठन के विरुद्ध चेतावनी दी थी। इसने राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी।

- राज्य पुनर्गठन आयोग (SRC) (फज़ल अली आयोग) (1953): न्यायमूर्ति फज़ल अली की अध्यक्षता में गठित SRC, जिसमें एच.एन. कुंजरू और के.एम. पणिक्कर सदस्य थे, ने वर्ष 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

- इसने भाषा को एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया, लेकिन 'एक भाषा, एक राज्य' के विचार को अस्वीकार कर दिया और एकता, सुरक्षा तथा प्रशासनिक, आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं पर ज़ोर दिया।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956): SRC की सिफारिशों के आधार पर, वर्ष 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया, जिसने भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया और पुराने भाग A, B, C एवं D वर्गीकरण को समाप्त कर दिया।

- बाद में, क्षेत्रीय पहचान की माँगों और बेहतर प्रशासनिक दक्षता, आर्थिक विकास एवं संसाधन नियंत्रण की आवश्यकता के कारण कई भारतीय राज्यों का गठन किया गया।

राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं?

पक्ष में तर्क

- संघवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक समायोजन: भाषाई पुनर्गठन ने भारत की वृहत सांस्कृतिक-भाषाई विविधता का सम्मान किया और इसे लोकतांत्रिक एवं बहुलवादी मूल्यों के साथ संरेखित किया।

- इसने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संवैधानिक ढाँचे में एकीकृत करने में मदद की और अलगाव को रोका।

- अलगाववादी प्रवृत्तियों को कम किया: विद्वानों का तर्क है कि भाषाई बहुलवाद ने अलगाववादी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने में सहायता की, जबकि पाकिस्तान (बंगाल-पश्चिम पाकिस्तान संघर्ष) और श्रीलंका (सिंहली-तमिल विभाजन) में भाषाई एकरूपता के कारण हिंसक संघर्ष हुए।

- भाषाई पुनर्गठन ने भारतीय संघ के भीतर जातीय अभिव्यक्ति के लिये एक सुरक्षा कवच प्रदान किया।

- प्रशासनिक दक्षता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC) ने भाषाई एकरूपता को मान्यता दी जिससे स्थानीय शासन और नीति संचार में सहायता मिली।

- भाषाई एकरूपता ने शिक्षा, न्यायपालिका और प्रशासनिक को क्षेत्रीय भाषा में सुगम बनाया।

- राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सशक्तीकरण: इसने सुदृढ़ क्षेत्रीय दलों के उदय को संभव बनाया जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया।

- लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और चुनावी भागीदारी को मज़बूत किया।

- विविधता में एकता को मज़बूत करना: राज्यों को राष्ट्रीय एकता को खतरे में डाले बिना अपनी भाषा और संस्कृति का उत्सव मनाने की स्वतंत्रता देकर ‘विविधता में एकता’ के सिद्धांत को कायम रखा गया।

विरोध में तर्क

- क्षेत्रवाद और भाषाई अंधराष्ट्रवाद का उदय: भाषाई पहचान पर अत्यधिक ज़ोर देने के कारण, कुछ मामलों में, राज्यों के भीतर भाषाई अल्पसंख्यकों (जैसे: महाराष्ट्र में गैर-मराठी भाषी) का बहिष्कार हुआ है।

- इससे बहुसंख्यकवाद का खतरा बढ़ जाता है, जहाँ प्रमुख भाषाई समूह अल्पसंख्यक आवाज़ों को दबा देते हैं।

- क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा भाषाई पहचान का राजनीतिकरण प्रायः अलग राज्यों की मांग को बढ़ा देता है तथा राजनीतिक लाभ के लिये स्थानीय समुदायों की भावनाओं का लाभ उठाता है।

- अंतर-राज्यीय तनाव और सीमा विवाद: महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्य भाषाई दावों के आधार पर सीमाओं को लेकर विवाद (जैसे: बेलगावी मुद्दा) जारी रखे हुए हैं।

- प्रशासनिक अधिभार: भाषाई या पहचान-आधारित नये राज्यों (जैसे: तुलु नाडु, विदर्भ) की निरंतर माँगें शासन व्यवस्था तथा राष्ट्रीय सहमति पर दबाव डालती हैं।

- राष्ट्रीय पहचान का कमज़ोर होना: आलोचकों का तर्क है कि क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता दिये जाने से अखिल भारतीय राष्ट्रवाद की भावना कमज़ोर हो सकती है, विशेषकर जब राज्यों के हित राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर हावी होने लगते हैं।

भाषा नीति के लिये भारत की भावी रणनीति क्या होनी चाहिये?

- बहुभाषावाद को बढ़ावा: किसी भी भाषा को ज़बरन आरोपित नहीं किया जाना चाहिये। त्रि-भाषा फार्मूले को लचीले ढंग से लागू किया जाना चाहिये, जिससे राज्यों को शिक्षा और शासन में अपनी भाषाओं को बढ़ावा देने की अनुमति मिल सके।

- आठवीं अनुसूची के माध्यम से भाषाई पहचान की संवैधानिक मान्यता को बनाए रखना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करना, मातृभाषाओं और बहुभाषावाद में प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

- शिक्षा और संस्कृति में भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिये अनुच्छेद 29 और 30 को प्रवर्तित करना।

- अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान: भाषाई क्षेत्रों में आपसी सम्मान को बढ़ावा देने के लिये 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' जैसे कार्यक्रमों को मज़बूत करना।

- राज्यों के भीतर भाषाई बहिष्करण का समाधान करना: बढ़ते उप-राष्ट्रवाद और भाषाई अल्पसंख्यकों के बहिष्करण की समस्या का समाधान राज्य स्तर पर समावेशी भाषा नीतियों के माध्यम से किया जाना चाहिये।

- बहुभाषी प्रशासनिक प्रणालियाँ: भाषाई रूप से विविध राज्यों में बहुभाषी संकेतकों, प्रपत्रों तथा आधिकारिक संवाद को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- शासन और डिजिटल सामग्री को सभी भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराने के लिये भाषिणी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

भारत का भविष्य बहुभाषी, परामर्शात्मक और समावेशी संघवाद में निहित है। भाषा को एकजुट करना चाहिये, विभाजित नहीं करना चाहिये। नीतिगत सुधारों में सांस्कृतिक स्वायत्तता तथा राष्ट्रीय एकीकरण के बीच संतुलन होना चाहिये, जिसमें संवैधानिक संरक्षणों के साथ-साथ भाषिणी जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जाए। यह सुनिश्चित करता है कि भारत की संघीय व्यवस्था अपनी विशाल विविधता के अनुरूप गरिमा और न्यायसंगत रूप से अनुकूलित हो।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. हाल ही में निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा (क्लासिकल लैंग्वेज) का दर्जा (स्टेटस) दिया गया है? (2015) (a) उड़िया उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न 1. क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मज़बूती प्रदान की है? (2016) |