वैश्विक प्लास्टिक संधि

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, यूरोपीय संघ, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, जीवाश्म ईंधन, पॉलिमर, संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति मेन्स के लिये:प्लास्टिक प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक प्लास्टिक संधि, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और पर्यावरण कूटनीति, पर्यावरण नीति और शासन |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

दक्षिण कोरिया के बुसान में संयुक्त राष्ट्र (UN) अंतर-सरकारी वार्ता समिति (INC-5) की 5वीं बैठक में वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक पहुँचने में विफल रही।

- वर्ष 2022 में नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में पारित इस प्रस्ताव का उद्देश्य वर्ष 2024 के अंत तक प्लास्टिक प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये वैश्विक नियम स्थापित करना था, लेकिन ये देश किसी समझौते पर पहुँचने में विफल रहे।

- प्रतिनिधिमंडल इस बात पर सहमत हुए कि संधि को अंतिम रूप देने के लिये वर्ष 2025 में एक और सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसे अस्थायी रूप से "INC-5.2" नाम दिया जाएगा।

वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता आम सहमति तक क्यों नहीं पहुँच सकी?

- प्लास्टिक उत्पादन पर सीमाएँ: विवाद का एक मुख्य मुद्दा यह था कि क्या देशों को वर्जिन प्लास्टिक पॉलिमर (पेट्रोलियम से प्राप्त कच्चे माल से बने) के उत्पादन को कम करने के लक्ष्य पर सहमत होना चाहिये या नहीं।

- नॉर्वे और रवांडा के नेतृत्व में 66 देशों का एक समूह, यूरोपीय संघ के साथ मिलकर प्लास्टिक के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने के लिये प्लास्टिक के उत्पादन पर सीमा लगाने का समर्थन कर रहा है।

- सऊदी अरब और भारत जैसे देश, जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं के लिये पेट्रोकेमिकल्स और प्लास्टिक उत्पादन पर बहुत अधिक निर्भर हैं, ने ऐसे किसी भी उपाय का विरोध किया जो उत्पादन को सीमित करेगा।

- विकास संबंधी चिंताएँ: भारत ने तर्क दिया कि प्लास्टिक उत्पादन को विनियमित करने से उसके विकास के अधिकार का उल्लंघन होगा, विशेष रूप से वैश्विक प्लास्टिक पॉलिमर बाज़ार में देश की भूमिका को देखते हुए।

- भारत का रुख यह था कि किसी भी संधि से राष्ट्रीय विकास की आकांक्षाओं को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिये।

- अस्वीकार्य लक्ष्य: प्रारूप संधि में वर्ष 2040 तक एकल-उपयोग प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और डाई (2-एथिलहेक्सिल) फथलेट (DEHP), डिब्यूटाइल फथलेट (DBP), बेंज़िल ब्यूटाइल फथलेट (BBP) और डाई-आइसोब्यूटाइल फथलेट (DIBP) जैसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिये वर्ष-वार लक्ष्य प्रस्तावित किये गए हैं।

- यद्यपि इन उपायों का उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना था, लेकिन इनके नकारात्मक आर्थिक प्रभावों के कारण कुछ देशों ने इन्हें अस्वीकार कर दिया।

- यद्यपि भारत ने प्लास्टिक अपशिष्ट को रोकने के लिये कई कदम उठाए हैं, जिनमें अल्पकालिक प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाना और विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR) व्यवस्था लागू करना शामिल है, फिर भी उसने प्रस्तावित लक्ष्यों का विरोध किया है और कहा है कि ऐसे नियम देश के विकास को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

- संधि के दायरे पर असहमति: कई देश चाहते थे कि संधि प्लास्टिक के संपूर्ण जीवन चक्र (उत्पादन, खपत, अपशिष्ट प्रबंधन और इसके प्रभाव सहित) को संबोधित करे, वहीं कुछ प्रतिनिधिमंडलों का मानना था कि ध्यान केवल प्लास्टिक अपशिष्ट पर ही होना चाहिये।

- इससे व्यापक समाधान चाहने वालों और तत्काल अपशिष्ट प्रबंधन को प्राथमिकता देने वालों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया।

- कुवैत ने प्लास्टिक प्रदूषण से परे अधिदेश का विस्तार करने की आलोचना की और दावा किया कि यह व्यापार प्रतिबंधों और आर्थिक एजेंडों का बहाना है।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम: कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला, तथा दीर्घकालीन वार्ता के खिलाफ चेतावनी दी, क्योंकि महासागर और पारिस्थितिकी तंत्र प्लास्टिक अपशिष्ट के संचय से पीड़ित हैं।

संयुक्त राष्ट्र अंतर-सरकारी वार्ता समिति

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद (UNIC): संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिषद (UNEA) एक प्रमुख निकाय है, जिसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा समुद्री पर्यावरण पर इसके प्रभाव सहित प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिये कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय साधन विकसित करने हेतु की गई है।

- संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक प्लास्टिक संधि की दिशा में कार्य करने के लिये वर्ष 2022 में प्रस्ताव 5/14 को अपनाएँगे।

- INC सत्र: वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक प्लास्टिक संधि को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से वार्ता प्रक्रिया में वैश्विक स्तर पर आयोजित सत्रों की एक शृंखला शामिल है, जो उरुग्वे में INC-1 (नवंबर 2022) से आरंभ होकर, फ्राँस में INC-2 (जून 2023) और केन्या में INC-3 (नवंबर 2023), कनाडा में INC-4 (अप्रैल 2024) और दक्षिण कोरिया में INC-5 (दिसंबर 2024) तक जारी रहेगी।

विश्व को वैश्विक प्लास्टिक संधि की आवश्यकता क्यों है?

- तीव्र वृद्धि: प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन वर्ष 2000 में 234 मिलियन टन (MT) से दोगुना होकर वर्ष 2019 में 460 मीट्रिक टन हो गया है।

- आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के अनुसार, अनुमान है कि वर्ष 2040 तक प्लास्टिक उत्पादन 700 मीट्रिक टन तक पहुँच जाएगा।

- एशिया प्लास्टिक का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो वैश्विक उत्पादन का लगभग आधा हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका और यूरोप क्रमशः 19% और 15% के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

- प्लास्टिक का प्रभाव:

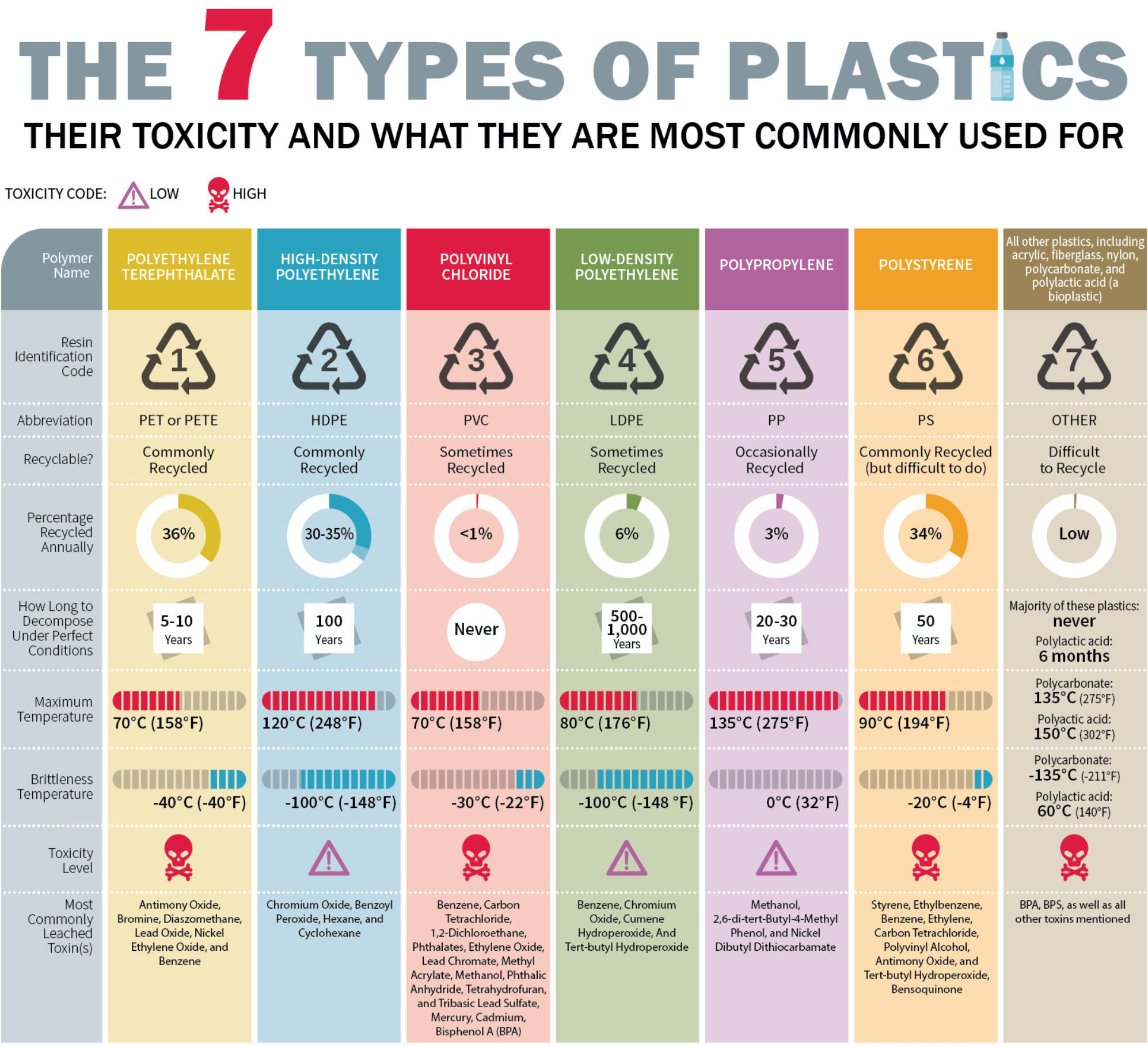

- पर्यावरण: प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है।

- प्लास्टिक अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के बावजूद, द लैंसेट द्वारा वर्ष 2023 में किये गए एक अध्ययन के अनुसार, केवल 9% प्लास्टिक अपशिष्ट का ही पुनर्चक्रण किया जाता है। यह अक्षमता प्रदूषण संकट को और बढ़ा देती है।

- प्रतिवर्ष करीब 8 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जाता है, जिससे समुद्री जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचता है। अगर मौजूदा वृद्धि जारी रहे तो वर्ष 2050 तक समुद्र में प्लास्टिक की मात्रा मछलियों से भी ज़्यादा हो जाएगी।

- मानव स्वास्थ्य: प्लास्टिक में मौजूद रसायन, जैसे कि बिस्फेनॉल A (BPA), अंतःस्रावी तंत्र को बाधित कर सकते हैं, जो शरीर में हार्मोन को नियंत्रित करता है।

- वन्य जीवन: प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री और स्थलीय प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है, जानवर प्लास्टिक अपशिष्ट को निगल लेते हैं या उसमें फँस जाते हैं।

- जलवायु परिवर्तन: प्लास्टिक उत्पादन वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 3.6% का योगदान देता है, जिसमें से 90% उत्सर्जन प्लास्टिक बनाने के लिये उपयोग किये जाने वाले जीवाश्म ईंधन से आता है।

- यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है, तो प्लास्टिक से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2020 के स्तर से वर्ष 2050 तक 37% बढ़कर 3.35 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (CO2e) हो सकता है।

- पर्यावरण: प्लास्टिक को विघटित होने में 20 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है, जिसके कारण लैंडफिल और प्राकृतिक आवासों में प्लास्टिक अपशिष्ट का विशाल संचय हो जाता है।

- वैश्विक प्लास्टिक संधि का महत्त्व: उत्पादन से लेकर निपटान तक प्लास्टिक के पूरे जीवनचक्र को विनियमित करने के लिये एक वैश्विक संधि की आवश्यकता है।

- प्लास्टिक प्रदूषण संकट से निपटने के लिये, राष्ट्रों को कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों के लिये प्रतिबद्ध होना चाहिये, जिससे उत्पादन पर अंकुश लगे, पुनर्चक्रण में सुधार हो, तथा प्लास्टिक अपशिष्ट को पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश करने से रोका जा सके।

प्लास्टिक प्रदूषण पर वैश्विक संधि में बाधा डालने वाली चुनौतियाँ क्या हैं?

- भिन्न राष्ट्रीय हित: विकसित राष्ट्र प्लास्टिक उत्पादन और खपत के प्रबंधन के लिये जीवनचक्र दृष्टिकोण पर ज़ोर देते हैं।

- विकासशील और पेट्रोकेमिकल-केंद्रित राष्ट्र ऐसे उपायों को प्रतिबंधात्मक और आर्थिक विकास के लिये हानिकारक मानते हैं।

- व्यापारिक निहितार्थ: प्लास्टिक एक विश्व स्तर पर व्यापार की जाने वाली वस्तु है, और किसी भी प्रतिबंध का महत्त्वपूर्ण व्यापारिक निहितार्थ हो सकता है, जिससे आम सहमति बनाना मुश्किल हो जाएगा।

- वित्तपोषण एवं संसाधन: निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों में प्रायः व्यापक प्लास्टिक प्रदूषण उपायों को लागू करने के लिये संसाधनों का अभाव होता है, जिसके कारण वित्तीय सहायता एवं उत्तरदायित्व को लेकर असहमति होती है।

- राजनीतिक इच्छाशक्ति और नेतृत्व: संकट की साझा समझ के बावजूद, परिवर्तनकारी उपायों को लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव था। दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता के साथ तात्कालिक आर्थिक हितों को संतुलित करना नीति निर्माताओं के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

प्लास्टिक क्या है?

- परिचय: प्लास्टिक ऐसी सामग्री है, चाहे वह कृत्रिम हो या प्राकृतिक, जिसे नरम होने पर आकार दिया जा सकता है और फिर उसका आकार बनाए रखने के लिये उसे कठोर किया जा सकता है।

- प्लास्टिक एक प्रकार का बहुलक है जो मोनोमर्स नामक दोहराई जाने वाली इकाइयों से बना होता है। बहुलक एक बड़ा अणु होता है जो कई छोटे मोनोमर्स को रासायनिक रूप से एक साथ जोड़कर बनाया जाता है।

- प्लास्टिक के प्रकार:

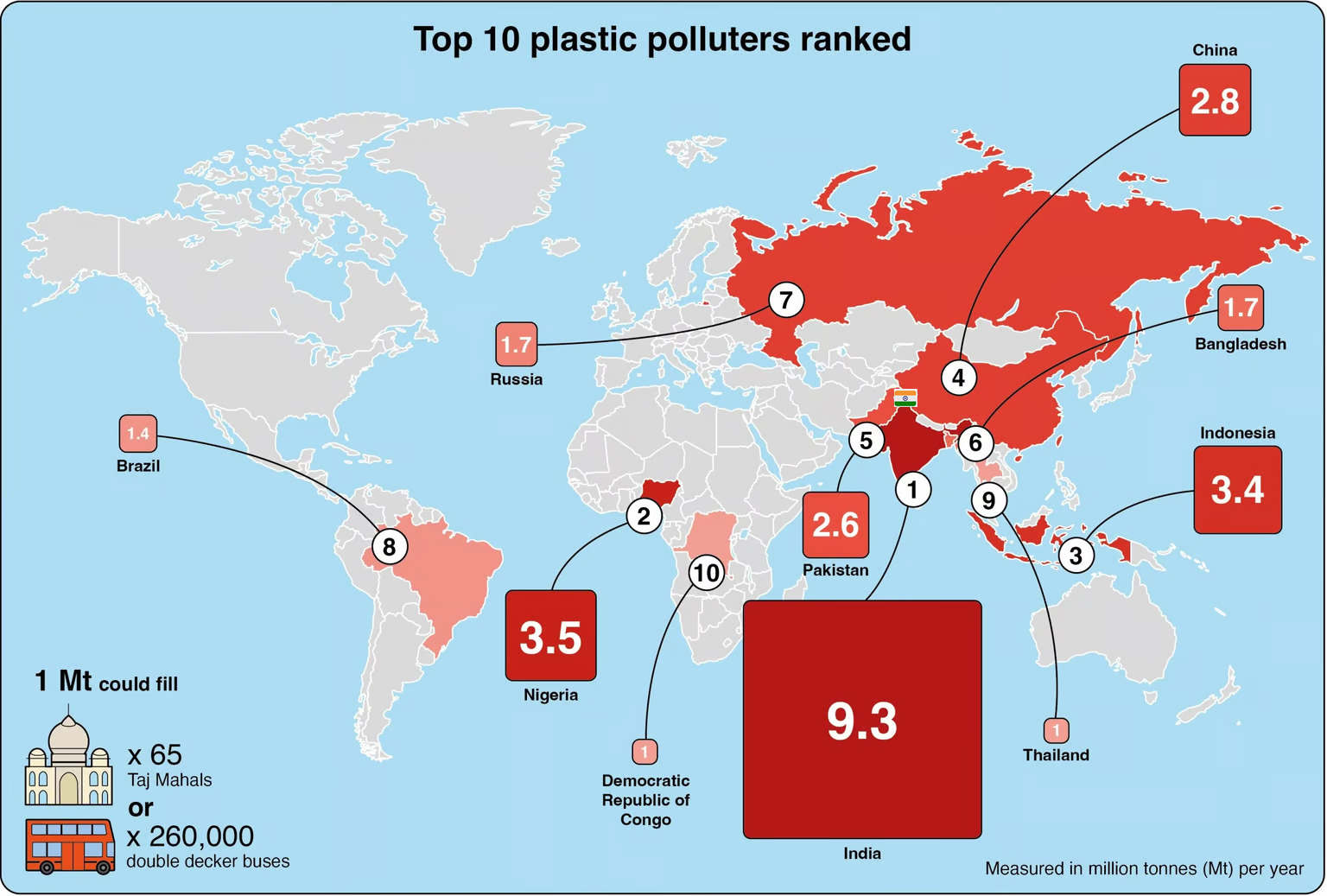

- भारत और प्लास्टिक समस्या: भारत वर्तमान में विश्व में प्लास्टिक प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है, और प्रतिवर्ष 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक अपशिष्ट उत्सर्जित करता है, जो वैश्विक प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 20% है।

- भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रमुख भाग (लगभग 3.5 मिलियन टन) खराब अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं के कारण पर्यावरण में शामिल होता है।

- जैसे-जैसे भारत के शहरी क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, प्लास्टिक उत्पादों (विशेषकर पैकेजिंग) की मांग बढ़ने से प्लास्टिक अपशिष्ट में वृद्धि होने के साथ अपशिष्ट प्रबंधन में चुनौतियाँ बढ़ रही हैं।

- प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु भारत का बुनियादी ढाँचा अविकसित है। यहाँ सैनिटरी लैंडफिल की तुलना में अनियंत्रित डंपिंग साइट अधिक हैं।

- भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाने से वातावरण में जहरीले प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इससे वायु प्रदूषण के साथ लोक स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ावा मिलता है।

- भारत को वर्ष 2030 तक प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट से अनुमानित 133 बिलियन अमेरिकी डॉलर की हानि होगी, जिसमें प्रमुख भागीदारी एकत्रित न किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की होगी।

- भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन कानूनों के असंगत प्रवर्तन के कारण EPR प्रणाली में कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- ई-कॉमर्स की संवृद्धि से प्लास्टिक पैकेजिंग अपशिष्ट में वृद्धि हुई है, जिनमें से अधिकांश का पुनर्चक्रण नहीं होने से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

प्लास्टिक पर अंकुश लगाने हेतु भारत की पहल:

आगे की राह

- आम सहमति बनाना: मतभेदों को दूर करने के क्रम में प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के आर्थिक लाभ सहित पारस्परिक लाभों पर बल देना चाहिये।

- विकास एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन मॉडल के रूप में धारणीय पैकेजिंग जैसे उपायों को महत्त्व देना चाहिये।

- वित्तीय एवं तकनीकी सहायता: विकासशील देशों को धारणीय प्लास्टिक उत्पादन में सहायता देने हेतु रूपरेखा तैयार करनी चाहिये। इसका अनुपालन बढ़ाने हेतु वित्तपोषण तथा प्रौद्योगिकी-साझाकरण तंत्र का विस्तार करना चाहिये।

- वृद्धिशील लक्ष्यों के माध्यम से महत्त्वाकांक्षा को बढ़ाना: विकास के विभिन्न स्तरों पर देशों के लिये अनुकूलन के साथ चरणबद्ध प्रतिबद्धताओं को प्रस्तुत करना चाहिये। हानिकारक एकल-उपयोग प्लास्टिक एवं रसायनों पर वैश्विक प्रतिबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- सार्वजनिक और वैश्विक नेतृत्व का लाभ उठाना: इस संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय दबाव एवं जन जागरूकता अभियानों का उपयोग करना चाहिये। इसके परिणामों की निगरानी एवं आलोचना हेतु नागरिक समाज तथा पर्यावरण संगठनों को शामिल करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: संयुक्त राष्ट्र की प्लास्टिक संधि वार्ता के निहितार्थों एवं पर्यावरणीय स्थिरता के साथ विकास को संतुलित करने संबंधी चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत में निम्नलिखित में से किसमें एक महत्त्वपूर्ण विशेषता के रूप में 'विस्तारित उत्पादक दायित्त्व' आरंभ किया गया था? (2019) (a) जैव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हस्तन) नियम, 1998 उत्तर: (c) प्रश्न 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) से भिन्न है? (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न: निरंतर उत्पन्न किये जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का के निस्तारण करने में क्या बाधाएँ हैं? हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार हटा सकते हैं? (2018) |

भारत की गिग अर्थव्यवस्था का उदय और चुनौतियाँ

प्रिलिम्स के लिये:गिग अर्थव्यवस्था, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, गिग वर्कर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-श्रम पोर्टल, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना मेन्स के लिये:श्रम बाज़ार की गतिशीलता, सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण, भारत में गिग अर्थव्यवस्था का योगदान |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

फोरम फॉर प्रोग्रेसिव गिग वर्कर्स के एक श्वेत पत्र के अनुसार, भारत की गिग अर्थव्यवस्था 17 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान है। जिससे यह वर्ष 2024 तक 455 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच जाने से इससे आर्थिक विकास एवं रोज़गार के अवसर सृजित होंगे।

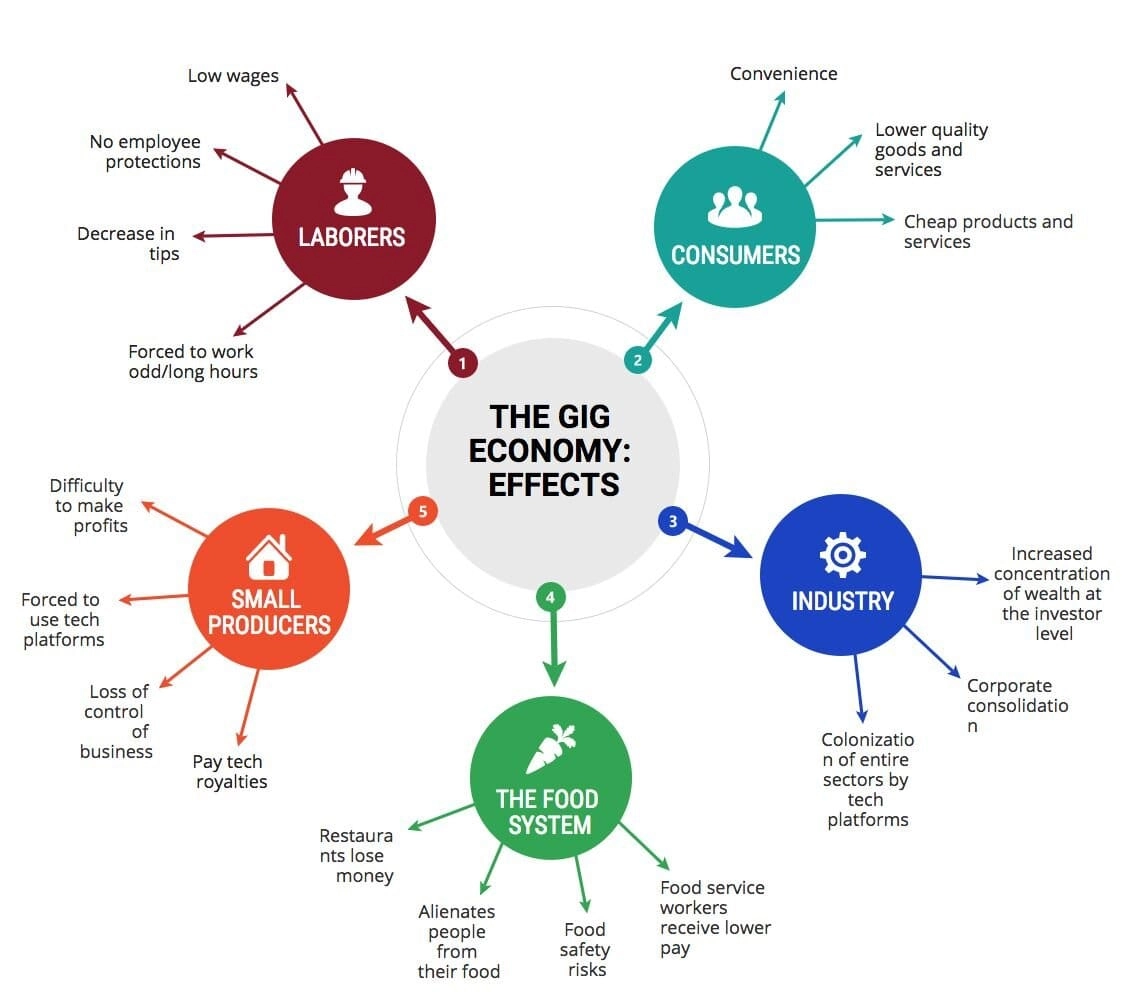

गिग अर्थव्यवस्था क्या है?

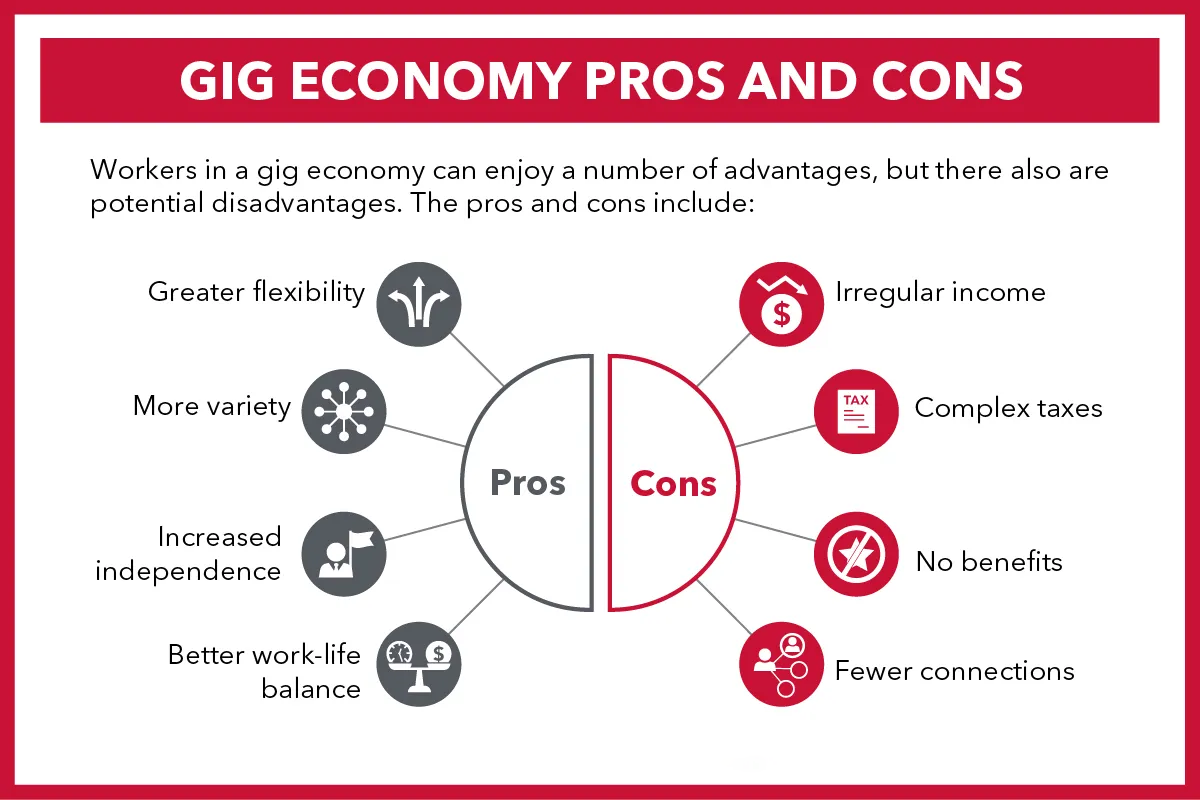

- परिचय: गिग अर्थव्यवस्था से तात्पर्य ऐसे श्रम बाज़ार से है जिसमें अल्पकालिक एवं लचीली शर्तों वाले रोज़गार उपलब्ध होते हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुलभ बनते हैं।

- इसमें पारंपरिक पूर्णकालिक रोज़गार अनुबंधों के बजाय अस्थायी या कार्य-दर-कार्य आधार पर सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्ति या कंपनियाँ शामिल होती हैं।

- गिग अर्थव्यवस्था में गिग श्रमिकों (जिन्हें फ्रीलांसर भी कहा जाता है) को उनके द्वारा पूरे किये गए प्रत्येक कार्य या गिग के लिये भुगतान किया जाता है।

- लोकप्रिय गिग गतिविधियों में फ्रीलांस कार्य, खाद्य वितरण सेवाएँ एवं फ्रीलांस डिजिटल कार्य शामिल होते हैं।

- प्रमुख विशेषताएँ: गिग अर्थव्यवस्था में लचीलापन होने से श्रमिकों को अपना कार्यक्रम और कार्य स्थान चुनने की सुविधा मिलती है।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म से सेवा प्रदाता एवं उपभोक्ता अल्पकालिक तथा कार्य-आधारित कार्यों हेतु आपस में जुड़ते हैं।

- गिग अर्थव्यवस्था का परिप्रेक्ष्य:

- गिग वर्कर्स के लिये: गिग वर्क विविध अवसर प्रदान करता है, तथा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में संतुलन निर्माण की क्षमता प्रदान करता है, जिससे विशेष रूप से श्रम बाज़ार में महिलाओं को लाभ होता है।

- इससे कौशल संवर्द्धन संभव हो पाता है, तथा श्रमिक विभिन्न कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं, जिससे उनकी विशेषज्ञता का विस्तार होता है तथा आय की संभावना में वृद्धि होती है।

- व्यवसायों के लिये: कंपनियों को लागत प्रभावी श्रम का लाभ मिलता है, तथा मांग के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यबल का विस्तार करने की क्षमता होती है।

- गिग कार्य व्यवसायों को अल्पकालिक परियोजनाओं के लिये विशिष्ट कौशल वाले श्रमिकों का चयन करने में सक्षम बनाता है, जिससे दीर्घकालिक प्रतिबद्धताओं के बिना उत्पादकता को अनुकूलित किया जा सकता है।

- गिग वर्कर्स के लिये: गिग वर्क विविध अवसर प्रदान करता है, तथा व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में संतुलन निर्माण की क्षमता प्रदान करता है, जिससे विशेष रूप से श्रम बाज़ार में महिलाओं को लाभ होता है।

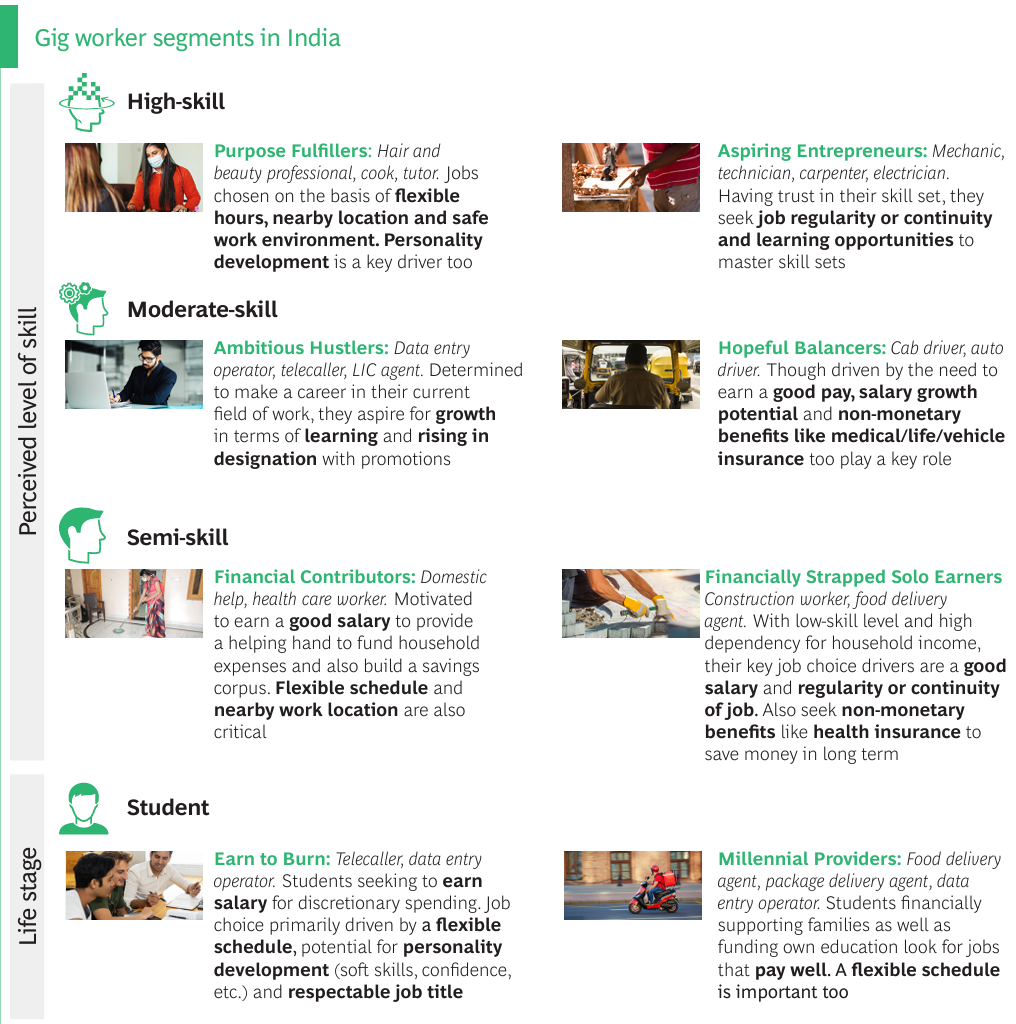

भारत में गिग अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है?

- बाज़ार का आकार: भारत में गिग अर्थव्यवस्था का तेज़ी से विस्तार हो रहा है। वर्ष 2020-21 में लगभग 7.7 मिलियन गिग वर्कर थे, जिनके वर्ष 2029-30 तक बढ़कर 23.5 मिलियन होने का अनुमान है।

- इस क्षेत्र में निम्न, मध्यम और उच्च-कुशल रोज़गारों का मिश्रण शामिल है, जिसमें मध्यम-कुशल भूमिकाओं का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा शामिल है।

- गिग अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने वाले प्रमुख क्षेत्रों में ई-कॉमर्स, परिवहन और वितरण सेवाएँ शामिल हैं, जो सभी लचीली कार्य व्यवस्था की बढ़ती मांग से लाभान्वित हो रहे हैं।

- प्रेरक कारक:

- डिजिटल भेदन: भारत में 936 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट ग्राहक हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इंटरनेट की यह व्यापक पहुँच गिग अर्थव्यवस्था के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करती है।

- लगभग 650 मिलियन स्मार्टफोन उपयोगकर्त्ता, स्मार्टफोन की घटती कीमतों के कारण यह निम्न आय वर्ग के लिये भी सुलभ हो रहा है, जिससे इंटरनेट का उपयोग बढ़ रहा है।

- स्टार्टअप और ई-कॉमर्स विकास: स्टार्टअप और ई-कॉमर्स के उदय के लिये सामग्री निर्माण, विपणन, लॉजिस्टिक्स और डिलीवरी के लिये लचीले श्रमिकों की आवश्यकता होती है, जिससे गिग अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलता है।

- सुविधा के लिये उपभोक्ताओं की मांग: शहरी क्षेत्रों में खाद्य वितरण और ई-कॉमर्स जैसी त्वरित सेवाओं की बढ़ती मांग वितरण और ग्राहक सेवा भूमिकाओं में गिग श्रमिकों के लिये अवसर उत्पन्न करती है।

- कम लागत वाला श्रम: औपचारिक रोज़गार के अवसरों की कमी के कारण गिग कार्य करने के लिये तैयार अर्द्ध-कुशल और अकुशल श्रमिकों का एक बड़ा समूह, प्लेटफॉर्मों को कम मज़दूरी और खराब कार्य स्थितियों की पेशकश करने की अनुमति देता है।

- उच्च बेरोज़गारी, अल्परोज़गार, आय असमानताएँ, बढ़ती जीवन लागत और सीमित सामाजिक सुरक्षा के कारण लोग जीवित रहने और विकास की रणनीति के रूप में गिग कार्य की ओर अग्रसर हैं।

- बदलती कार्य संबंधी प्राथमिकताएँ: युवा पीढ़ी कार्य-जीवन संतुलन और लचीलेपन को प्राथमिकता देती है, तथा ऐसे गिग कार्य को चुनती है जिसमें परियोजना चयन, कम के घंटों में लचीलापन और दूर से कार्य करने की सुविधा होती है।

- डिजिटल भेदन: भारत में 936 मिलियन से ज़्यादा इंटरनेट ग्राहक हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। इंटरनेट की यह व्यापक पहुँच गिग अर्थव्यवस्था के लिये एक मज़बूत आधार प्रदान करती है।

भारत में रोज़गार सृजन में गिग अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका है?

- वर्ष 2030 तक गिग अर्थव्यवस्था द्वारा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 1.25% का योगदान करने तथा दीर्घावधि में लगभग 90 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने की उम्मीद है।

- वर्ष 2030 तक गिग श्रमिकों की संख्या कुल कार्यबल का 4.1% हो जाने की उम्मीद है, जो भारत के श्रम बाज़ार का एक महत्त्वपूर्ण खंड बन जाएगा।

- गिग अर्थव्यवस्था श्रमिकों के लिये वैकल्पिक आय स्रोत उपलब्ध कराती है, विशेष रूप से टियर-II और टियर-III शहरों में, जहाँ विकास तेज़ी से हो रहा है।

- महिलाओं को आय के बढ़े हुए अवसरों से लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें अधिक वित्तीय स्वतंत्रता और कार्यबल एकीकरण प्राप्त होगा।

- प्रारंभ में गिग अर्थव्यवस्था में उच्च आय वाले लोगों और सलाहकारों का प्रभुत्व था, लेकिन अब गिग कार्य प्रवेश स्तर के श्रमिकों और लचीले कार्य विकल्पों और कौशल विकास की चाह रखने वाले नए लोगों के बीच तेज़ी से लोकप्रिय हो गया है।

- गिग अर्थव्यवस्था ज़रोज़गार सृजन और आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनने के लिये तैयार है, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), पूर्वानुमान विश्लेषण और डिजिटल नवाचार के एकीकरण के माध्यम से।

भारत में गिग श्रमिकों के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- नौकरी की असुरक्षा: काम में स्थिरता की कमी एक बड़ी चिंता है, 20% असंतुष्ट गिग श्रमिक इसे सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। यह अकुशल श्रमिकों के बीच विशेष रूप से प्रमुख है, 30% से अधिक लोगों ने इसे अपनी नौकरी का सबसे महत्त्वपूर्ण चालक बताया है। सुरक्षा गार्ड जैसे श्रमिकों को अनियमित आय के कारण वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।

- आय में अस्थिरता: आय अप्रत्याशित होती है, जो मांग, प्रतिस्पर्द्धा और मौसमी प्रवृत्तियों पर निर्भर होती है, जिससे वित्तीय योजना बनाना कठिन हो जाता है और ऋण या क्रेडिट तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- विनियामक अंतराल: एक व्यापक कानूनी और विनियामक ढाँचे का अभाव, जिससे गिग श्रमिकों को उचित वेतन, अधिकारों या कार्य स्थितियों के संरक्षण के बिना शोषण का सामना करना पड़ता है।

- गिग श्रमिक प्रायः स्वयं को संगठित और असंगठित श्रम के बीच एक ग्रे जोन में आते हैं, जिससे स्वास्थ्य देखभाल, पेंशन और बीमा जैसे लाभों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है।

- समय पर भुगतान: 25% से अधिक गिग श्रमिक विलंबित भुगतान के कारण असंतोष का सामना करते हैं, जिससे वित्तीय तनाव से बचने के लिये समय पर, पारदर्शी और छोटे भुगतान चक्र की आवश्यकता पर बल मिलता है।

- सीखना और व्यक्तित्व विकास: गिग श्रमिक, विशेष रूप से एम्बिशस हसलर्स और अर्न टू बर्न, कौशल निर्माण के अवसरों की कमी की रिपोर्ट करते हैं, और ऐसी नौकरियों की इच्छा व्यक्त करते हैं जो उनके कॅरियर को आगे बढ़ाने में मदद करें।

भारत में गिग वर्कर्स से संबंधित भारत की पहल

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह अधिनियम गिग वर्कर्स को एक अलग श्रेणी के रूप में मान्यता देता है और उन्हें सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने की परिकल्पना करता है।

- हालाँकि विशिष्ट नियमों और कार्यान्वयन विवरण को अभी भी अलग-अलग राज्यों द्वारा अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

- ई-श्रम पोर्टल

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMSBY)

- राज्य स्तरीय पहल:

- राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स (पंजीकरण एवं कल्याण) अधिनियम, 2023।

- गिग वर्कर्स पर कर्नाटक का विधेयक: यह विधेयक औपचारिक पंजीकरण, शिकायत तंत्र और पारदर्शी अनुबंधों को अनिवार्य बनाता है, हालाँकि इसमें गिग वर्कर्स को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में वर्गीकृत करने जैसे मुद्दे हैं, जो उन्हें प्रमुख श्रम सुरक्षा से बाहर रखता है।

आगे की राह

- कानूनी सुधार: भारत कैलिफोर्निया और नीदरलैंड जैसे देशों से प्रेरणा ले सकता है, जिन्होंने गिग श्रमिकों को कर्मचारियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें न्यूनतम मज़दूरी, विनियमित कार्य घंटे और स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच जैसी सुरक्षा प्राप्त हो।

- पोर्टेबल लाभ प्रणाली: एक पोर्टेबल लाभ प्रणाली, जहाँ श्रमिक अपने नियोक्ता की परवाह किये बिना स्वास्थ्य बीमा, सेवानिवृत्ति योजनाओं और बेरोज़गारी लाभों तक पहुँच सकते हैं, गिग श्रमिकों के कल्याण में महत्त्वपूर्ण सुधार करेगी।

- अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो और स्विगी जैसी कंपनियाँ सुरक्षा गियर, आराम करने की जगह और पानी की सुविधा के साथ कामगारों की स्थिति में सुधार कर रही हैं। कल्याण पर निरंतर ध्यान देने से एक स्थायी गिग अर्थव्यवस्था सुनिश्चित होगी।

- प्रौद्योगिकी-संचालित समाधान: एक मज़बूत फीडबैक तंत्र लागू किया जाना चाहिये, जिससे गिग श्रमिकों को प्लेटफार्मों द्वारा शोषण या भेदभाव से संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाया जा सके, ताकि एक अधिक न्यायसंगत वातावरण बनाया जा सके।

- कौशल विकास और कौशल उन्नयन: कौशल निर्माण पहलों को बढ़ावा देना तथा व्यावसायिक संस्थानों के साथ सहयोग करना, ताकि गिग श्रमिकों को उच्च वेतन वाली नौकरियों एवं उद्यमशील उपक्रमों में जाने के लिये आवश्यक कौशल से लैस किया जा सके।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में बेरोज़गारी को दूर करने में गिग अर्थव्यवस्था की भूमिका का आकलन कीजिये। गिग वर्कर्स के कल्याण को बढ़ाने के लिये सरकारी नीतियों में कैसे सुधार किया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न: भारत में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी’ की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021) |

अंतरिक्ष मलबा प्रबंधन हेतु वैश्विक सहयोग

प्रिलिम्स के लिये:अंतरिक्ष मलबा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, केसलर सिंड्रोम, अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति। मेन्स के लिये:अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन से संबंधित चुनौतियाँ तथा आगे की राह। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

पृथ्वी की निम्न कक्षा (LEO) में उपग्रहों तथा अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा से वैश्विक चिंताएँ बढ़ी हैं तथा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के बिना यह अंतरिक्ष क्षेत्र अनुपयोगी हो सकता है।

- अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र अंतरिक्ष यातायात समन्वय पैनल ने इस चुनौती से निपटने के क्रम में तत्काल उपाय अपनाने का आह्वान किया।

निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) क्या है?

- परिचय:

- निम्न पृथ्वी कक्षा (LEO) पृथ्वी के ऊपर 180 किमी से 2,000 किमी तक की ऊँचाई पर स्थित कक्षा है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी की सतह के सबसे निकट होने के साथ अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) सहित उपग्रहों हेतु सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कक्षीय क्षेत्र है।

- LEO की कक्षीय यांत्रिकी:

- किसी उपग्रह को LEO में बने रहने के लिये लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करना होता है।

- इस गति पर उपग्रह की गति से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होने से उपग्रह अपनी कक्षा बनाए रखने में सक्षम होता है।

- परिणामस्वरूप LEO में स्थित उपग्रहों को पृथ्वी की एक पूरी परिक्रमा करने में लगभग 90 मिनट का समय लगता है।

- उपकक्षीय ऑब्जेक्ट के विपरीत (जो पृथ्वी पर वापस लौट आते हैं या पलायन वेग (25,000 मील प्रति घंटे) से अधिक की गति वाले पिंड) LEO में स्थित ऑब्जेक्ट अनिश्चित काल तक कक्षा में बने रहते (जब तक कि यह वायुमंडलीय आकर्षण या कक्षीय क्षरण जैसे बाहरी बलों से प्रभावित न हों) हैं।

- किसी उपग्रह को LEO में बने रहने के लिये लगभग 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण करना होता है।

- LEO का महत्त्व:

- उपग्रह अनुप्रयोग: LEO, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों हेतु उपयुक्त है क्योंकि पृथ्वी की सतह से निकटता के कारण इनसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियाँ एवं डेटा मिलते हैं।

- कई संचार उपग्रह एवं वैज्ञानिक मिशन में भी बेहतर संचरण गति तथा कम विलंबता के लिये LEO का उपयोग होता है।

- LEO उपग्रह ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS) के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS): LEO में परिक्रमा करने के कारण यह मानव अंतरिक्ष अन्वेषण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु सुलभ है।

- इसकी स्थिति से नियमित पुनःआपूर्ति मिशनों के साथ चालक दल के आवागमन में सुलभता आती है।

- लागत प्रभावशीलता एवं पहुँच: भूस्थिर कक्षा (GEO) जैसी उच्च कक्षाओं की तुलना में LEO में उपग्रहों को लॉन्च करना आसान और सस्ता है।

- कम ऊँचाई का अर्थ है कक्षा तक पहुँचने के लिये कम ऊर्जा की आवश्यकता।

- उपग्रह अनुप्रयोग: LEO, पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों हेतु उपयुक्त है क्योंकि पृथ्वी की सतह से निकटता के कारण इनसे उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाली छवियाँ एवं डेटा मिलते हैं।

LEO से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

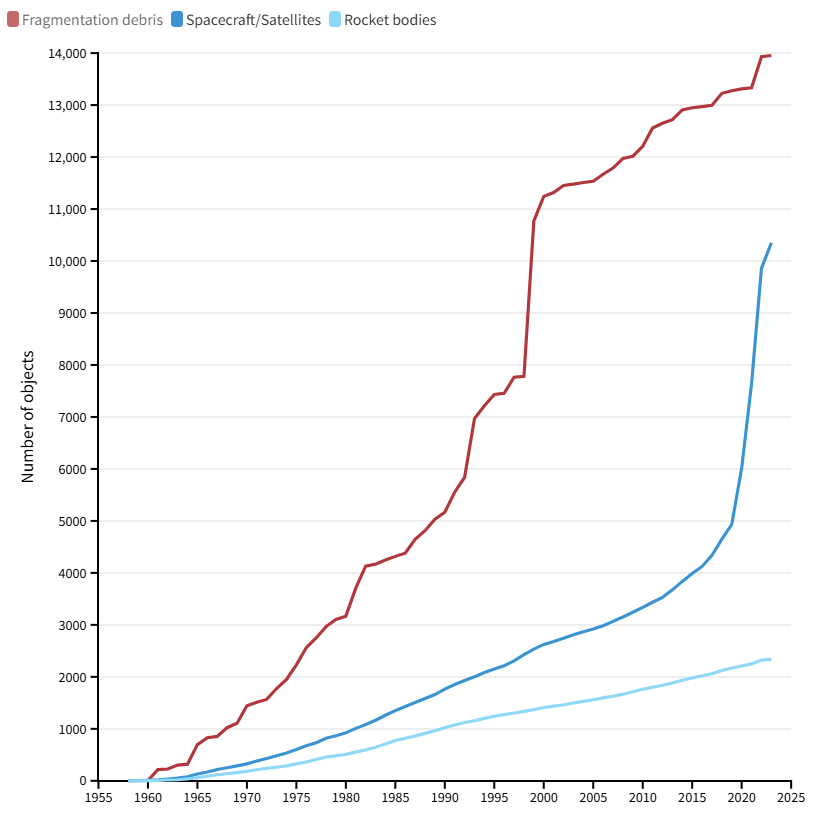

- LEO में अंतरिक्ष मलबा: LEO में उपग्रहों की बढ़ती संख्या के कारण अंतरिक्ष मलबे के बारे में चिंताएँ उत्पन्न हुई हैं।

- इस कक्षा में निष्क्रिय उपग्रह, इनके टूटे हुए हिस्से तथा बेकार हो चुके रॉकेट होने से सक्रिय उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यान के बीच टकराव का खतरा पैदा होता है।

- LEO में 14,000 से अधिक उपग्रह (जिनमें 3,500 निष्क्रिय उपग्रह भी शामिल हैं) हैं साथ ही लगभग 120 मिलियन मलबे के टुकड़े भी हैं।

- हाल की घटनाओं (जैसे कि चीन के रॉकेट एवं एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह के विस्फोट) के कारण अंतरिक्ष में मलबा बढ़ जाने से ISS पर मौजूद उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यात्रियों के समक्ष खतरा उत्पन्न हुआ है।

- टकराव का खतरा:

- LEO में उपग्रहों की संख्या बढ़ने से वर्ष 2024-29 के बीच 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का खतरा है।

- विगत वर्ष प्रति उपग्रह क्लोज़ एनकाउंटर में भी 17% की वृद्धि हुई है।

- LEO में उपग्रहों की संख्या बढ़ने से वर्ष 2024-29 के बीच 556 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान होने का खतरा है।

- कक्षीय सेचुरेशन:

- स्पेसएक्स की स्टारलिंक (6,764 उपग्रह) जैसी कंपनियों द्वारा संचालित उपग्रहों के कारण इनकी बढ़ती संख्या से इनके प्रभावी विनियमन के साथ इस दिशा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्त्वपूर्ण हो गया है।

- प्रबंधन संबंधी चुनौतियाँ:

- व्यावसायिक हित: स्पेसएक्स की स्टारलिंक जैसी निजी कंपनियाँ प्रायः मालिकाना उपग्रह डेटा की सुरक्षा करती हैं, जिससे पारदर्शिता और डेटा साझाकरण में बाधा आती है। इससे उपग्रहों और अंतरिक्ष मलबे को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने की क्षमता सीमित हो जाती है।

- मानकीकरण का अभाव: वर्तमान टकराव से बचने के तरीके अनौपचारिक हैं, जो असंगत डेटा प्रारूपों और प्रोटोकॉल पर निर्भर हैं।

- इस खंडित दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप जवाबदेही संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं तथा उपग्रह प्रचालन के लिये सार्वभौमिक मानकों का विकास जटिल हो जाता है।

- रणनीतिक चिंताएँ:

- भू-राजनीतिक तनाव: देश प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उपग्रह डेटा साझा करने में अनिच्छुक रहते हैं, विशेष रूप से नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों वाले दोहरे उपयोग वाले उपग्रहों के संबंध में।

- यह अनिच्छा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और केंद्रीकृत अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन प्रणाली के निर्माण को जटिल बनाती है।

- LEO का सशस्त्रीकरण: चीन, अमेरिका, भारत (2019, मिशन शक्ति) और रूस (2021, कॉसमॉस 1408 का विनाश) जैसे देशों द्वारा एंटी-सैटेलाइट (ASAT) मिसाइल परीक्षणों ने अंतरिक्ष मलबे में काफी वृद्धि की है, जिससे LEO संचालन के लिये दीर्घकालिक जोखिम उत्पन्न हो गया है।

- चीन के SC-19 परीक्षण से 3,000 से अधिक ट्रैक करने योग्य टुकड़े उत्पन्न हुए।

- भू-राजनीतिक तनाव: देश प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण उपग्रह डेटा साझा करने में अनिच्छुक रहते हैं, विशेष रूप से नागरिक और सैन्य दोनों कार्यों वाले दोहरे उपयोग वाले उपग्रहों के संबंध में।

अंतरिक्ष मलबा: अंतरिक्ष मलबा पृथ्वी की कक्षा में खंडित प्राकृतिक वस्तुओं को संदर्भित करता है, जो अब किसी भी कार्यात्मक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करते हैं।

- इसमें निष्क्रिय उपग्रह, समाप्त हो चुके रॉकेट के चरण, तथा टकराव या अन्य घटनाओं से उत्पन्न टुकड़े शामिल हैं।

अंतरिक्ष मलबे से क्या खतरे हैं?

- परिचालन उपग्रहों के लिये खतरा: अंतरिक्ष मलबा परिचालन उपग्रहों के लिये एक महत्त्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि टकराव के कारण वे गैर-कार्यात्मक हो सकते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण सेवाएँ बाधित हो सकती हैं।

- कक्षीय स्लॉटों में कमी: विशिष्ट कक्षीय क्षेत्रों में मलबे का संचय भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिये प्रमुख कक्षीय स्लॉटों की उपलब्धता को सीमित कर देता है।

- अंतरिक्ष स्थिति संबंधी जागरूकता में चुनौतियाँ: अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती मात्रा अंतरिक्ष में वस्तुओं की गतिविधियों को ट्रैक करने और भविष्यवाणी करने के प्रयासों को जटिल बनाती है, जिससे उपग्रह ऑपरेटरों और अंतरिक्ष एजेंसियों के लिये स्थिति संबंधी जागरूकता बनाए रखना कठिन हो जाता है।

- केसलर सिंड्रोम: अंतरिक्ष में वस्तुओं और मलबे की बढ़ती संख्या से केसलर सिंड्रोम उत्पन्न हो सकता है, जिसमें कक्षा में मलबे का घनत्व बढ़ जाता है, जिससे टकराव तथा मलबे के और अधिक निर्माण की संभावना बढ़ जाती है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2009 में एक निष्क्रिय रूसी उपग्रह एक अमेरिकी जलवायु उपग्रह से टकरा गया, जिससे हज़ारों मलबे के टुकड़े उत्पन्न हुए।

- केसलर सिंड्रोम नासा द्वारा प्रस्तावित बिग स्काई थ्योरी (वर्ष 1978) का खंडन करता है, जिसमें सुझाव दिया गया था कि अंतरिक्ष की विशालता के कारण अंतरिक्ष मलबा दीर्घकालिक समस्या उत्पन्न नहीं करेगा।

अंतरिक्ष मलबे की चुनौतियों से निपटने के लिये क्या पहलें हैं?

- भारतीय पहलें:

- इसरो की सुरक्षित एवं सतत् परिचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM): इसे वर्ष 2022 में टकराव का जोखिम उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की निरंतर निगरानी के लिये स्थापित किया गया था।

- यह अंतरिक्ष मलबे के विकास की भविष्यवाणी करता है, तथा इससे संबंधित खतरों को कम करने के लिये रणनीति विकसित करता है।

- टकराव से बचाव के उपाय: वर्ष 2022 में इसरो ने भारतीय परिचालन अंतरिक्ष परिसंपत्तियों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के बीच संभावित प्रभावों को रोकने या टकराव से बचने के लिये 21 सफलतापूर्वक परीक्षण किये।

- अंतरिक्ष मलबा अनुसंधान केंद्र: इसकी स्थापना इसरो द्वारा अंतरिक्ष मलबे की निगरानी और शमन रणनीति विकसित करने के लिये एक समर्पित केंद्र के रूप में की गई थी।

- प्रोजेक्ट नेत्र: प्रोजेक्ट नेत्र अंतरिक्ष मलबे और अन्य खतरों का पता लगाने के लिये एक पूर्व चेतावनी प्रणाली है। इसका उद्देश्य भारतीय उपग्रहों को टकराव से बचाना है।

- इसरो की सुरक्षित एवं सतत् परिचालन प्रबंधन प्रणाली (IS4OM): इसे वर्ष 2022 में टकराव का जोखिम उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की निरंतर निगरानी के लिये स्थापित किया गया था।

- वैश्विक पहल:

- अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (IADC): अंतर-एजेंसी अंतरिक्ष मलबा समन्वय समिति (IADC) की स्थापना वर्ष 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच के रूप में की गई थी, जो अंतरिक्ष मलबे के बढ़ते मुद्दे के समाधान के लिये अंतरिक्ष यात्रा करने वाले देशों के बीच प्रयासों का समन्वय करती है।

- बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र समिति (COPUOS): COPUOS बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता के लिये दिशानिर्देश विकसित करती है, जिसमें अंतरिक्ष मलबे के शमन के उपाय भी शामिल हैं।

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल: ESA की स्वच्छ अंतरिक्ष पहल का उद्देश्य अंतरिक्ष मलबे को कम करना और मलबे के निर्माण से बचने के लिये प्रौद्योगिकियों के विकास को प्रोत्साहित करके तथा मौजूदा मलबे को हटाकर सतत् अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

अंतरिक्ष गतिविधियों पर संयुक्त राष्ट्र की पाँच संधियाँ

- बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग में राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर संधि (1967)

- अंतरिक्ष यात्रियों के बचाव, अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी और बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं की वापसी पर समझौता (1968)

- अंतरिक्ष वस्तुओं से होने वाली क्षति के लिये दायित्व पर अभिसमय (1972)

- बाह्य अंतरिक्ष में प्रक्षेपित वस्तुओं के पंजीकरण पर अभिसमय (1976)

- चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर राज्यों की गतिविधियों को नियंत्रित करने वाला समझौता (1979)

- भारत ने सभी पाँच संधियों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं, लेकिन मून एग्रीमेंट का अनुसमर्थन नहीं किया है।

आगे की राह

- बेहतर निगरानी: ट्रैकिंग प्रौद्योगिकियों को उन्नत करना और कक्षा मॉडल में सुधार करना मलबे का सटीक पता लगाने और प्रबंधन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- बेहतर समन्वय: जैसे-जैसे अंतरिक्ष यातायात बढ़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अंतरिक्ष में स्वचालित प्रणालियों या "राइट ऑफ वे" के निर्माण से भीड़भाड़ को कम करने और टकरावों को रोकने में मदद मिल सकती है।

- मलबे के उत्पादन को कम करना: एकल-उपयोग प्रक्षेपण वाहनों के स्थान पर पुन: प्रयोज्य रॉकेटों का उपयोग करने तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने से नए मलबे के उत्पादन को सीमित किया जा सकता है।

- भारत ने हाल ही में अपना पहला पुन: प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट, RHUMI-1 लॉन्च किया, जिसे तमिलनाडु स्थित स्टार्ट-अप स्पेस ज़ोन इंडिया द्वारा विकसित किया गया है।

- सक्रिय मलबा हटाना: निष्क्रिय अंतरिक्ष मलबे को एकत्रित और हटाने के लिये हार्पून, चुंबक और लेजर जैसी प्रौद्योगिकियों की खोज की जा रही है।

- उदाहरण के लिये, इसरो ने वर्ष 2023 में मेघा ट्रॉपिक्स-1 को सफलतापूर्वक कक्षा से बाहर कर दिया था।

- हार्पून विशेष उपकरण हैं जिनका उपयोग अंतरिक्ष मलबे का संग्रहण और उसे कक्षा से बाहर निकालने के लिये किया जाता है।

- अंतरिक्ष यान को शक्तिशाली चुंबकों से सुसज्जित किया गया है ताकि चुंबकीय घटकों के साथ मलबे को आकर्षित किया जा सके और स्थानांतरित किया जा सके।

- निर्देशित लेजर किरणें अंतरिक्ष मलबे के प्रक्षेप पथ को बदलने के लिये छोटा बल प्रदान करती हैं, जिससे नियंत्रित गति संभव होती है।

- उदाहरण के लिये, इसरो ने वर्ष 2023 में मेघा ट्रॉपिक्स-1 को सफलतापूर्वक कक्षा से बाहर कर दिया था।

- ग्रेवयार्ड ऑर्बिट: भूस्थिर कक्षा (GSO) में अपने जीवनकाल के अंत के करीब पहुँच चुके उपग्रहों को अंतरिक्ष मलबे को कम करने के लिये उनके अंतिम ईंधन का उपयोग करते हुए 36,000 किमी से आगे ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में ले जाया जाना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन: अंतरिक्ष मलबे के प्रबंधन और स्थायी अंतरिक्ष गतिविधियों को सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सुरक्षा उन्नयन संघ (IADC) जैसे दिशा-निर्देशों का सख्त पालन आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: अंतरिक्ष मलबा क्या है और इससे क्या चुनौतियाँ उत्पन्न होती हैं? इन चुनौतियों से निपटने के क्या उपाय हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कानून सभी देशों को उनके क्षेत्र के ऊपर हवाई क्षेत्र पर पूर्ण और अनन्य संप्रभुता प्रदान करते हैं। 'हवाई क्षेत्र' से आप क्या समझते हैं? इस हवाई क्षेत्र के ऊपर अंतरिक्ष पर इन कानूनों के क्या प्रभाव हैं? इससे उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और खतरे को नियंत्रित करने के उपाय सुझाइये। (2014) |