समुद्री हीटवेव्स

मेन्स के लिये:समुद्री हीटवेव (MHWs), समुद्र की सतह का तापमान, अल नीनो, प्रशांत दशकीय दोलन (PDO), गल्फ स्ट्रीम, केल्प वन, समुद्री घास के मैदान, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA), आर्द्रभूमि, UNCLOS, संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021-2030), संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि। मेन्स के लिये:समुद्री हीटवेव, इसके कारण एवं परिणाम, समुद्री हीटवेव को रोकने के लिये आवश्यक कदम। |

स्रोत: TH

चर्चा में क्यों?

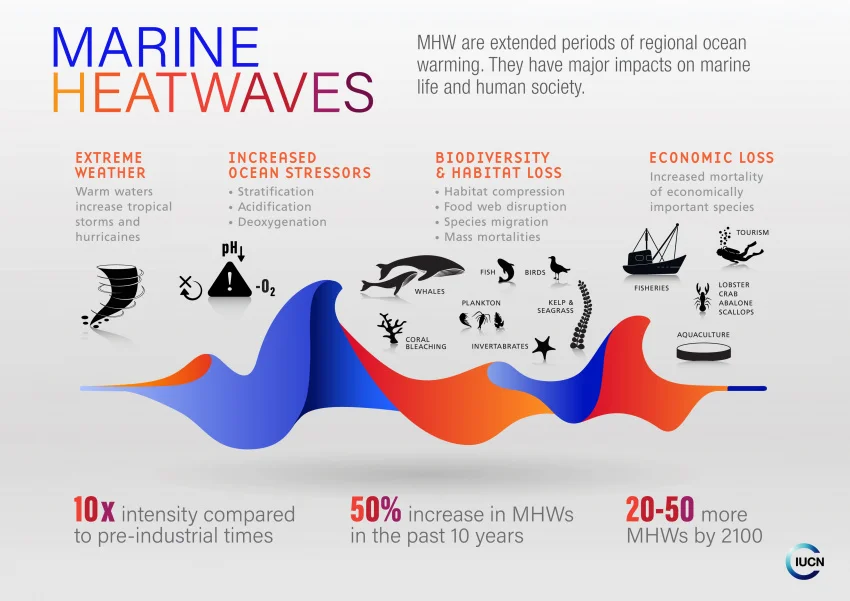

वैज्ञानिकों ने पाया है कि समुद्री हीटवेव्स (MHWs) ने वर्ष 2023 में समुद्र की सतह के 96% हिस्से को प्रभावित किया है, जिससे स्थायी तापमान परिवर्तन की आशंका बढ़ गई है, जो महासागरों और भूमि पर जीवन को बाधित कर सकता है।

समुद्री हीटवेव के संबंध में मुख्य बिंदु क्या हैं?

- विषय: MHW एक चरम मौसम की घटना है, जिसमें किसी विशिष्ट क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान कम से कम पाँच दिनों तक औसत से 3 से 4°C अधिक बढ़ जाता है। यह हफ्तों, महीनों या वर्षों तक भी जारी रह सकता है।

- MHW के प्रमुख कारण:

- ग्लोबल वार्मिंग: बढ़ते CO₂ स्तर वायुमंडल में ऊष्मा को रोकते हैं, जिससे समुद्र की सतह और गहराई दोनों गर्म होती हैं। महासागर इस अतिरिक्त ऊष्मा का लगभग 90% भाग अवशोषित कर लेते हैं, जिससे समुद्री हीटवेव (MHWs) की आशंका बढ़ जाती है।

- अल नीनो (El Nino): अल नीनो घटना समुद्र की ऊपरी परतों को गर्म कर देती है, जिससे अपवेलिंग (गहराई से ठंडे पानी का ऊपर आना) कमज़ोर हो जाती है। प्रशांत दशकीय दोलन (PDO) प्रशांत महासागर के तापमान पैटर्न में बदलाव लाकर समुद्री हीटवेव को और भी तीव्र कर देता है।

- PDO को प्रायः प्रशांत महासागर की जलवायु विविधता के एक दीर्घकालिक अल नीनो जैसी प्रवृत्ति के रूप में वर्णित किया जाता है।

- बादलों का कम आवरण: जब बादल कम होते हैं तो अधिक धूप समुद्र की सतह तक पहुँचती है, जिससे सतह तेज़ी से गर्म होती है। उदाहरण: वर्ष 2023 के अटलांटिक हीटवेव।

- महासागरीय धाराओं में परिवर्तन: गल्फ स्ट्रीम जैसी महासागरीय धाराओं में बदलाव क्षेत्रीय समुद्री तापमान बढ़ा सकते हैं, जिससे समुद्री हीटवेव और गंभीर हो जाती हैं। उदाहरण: एक कमज़ोर गल्फ स्ट्रीम के कारण अमेरिका के पूर्वी तट के पास पानी गर्म हुआ है, जिससे तूफानों और समुद्र-स्तर में वृद्धि पर असर पड़ा है।

- मानव-जनित फीडबैक लूप: आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी के कारण परावर्तक समुद्री हिम पिघल जाती है, जिससे अधिक ऊष्मा सोखने वाला गहरा समुद्र उजागर होता है। इसी तरह प्रवाल भित्तियों का विरंजन CO₂ अवशोषण को घटा देता है, जिससे वैश्विक तापमान में वृद्धि और तीव्र हो जाती है।

- अनुमानित प्रवृत्तियाँ: पिछले एक शताब्दी में महासागर का औसत तापमान 1.5°C तक बढ़ चुका है और अनुमान है कि 2100 तक MHW की आवृत्ति पूर्व-औद्योगिक काल की तुलना में 50 गुना अधिक हो सकती है।

समुद्री हीटवेव का महासागरों और जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है?

- जलवायु संबंधी प्रभाव: MHW उष्णकटिबंधीय तूफानों और चक्रवातों जैसे चरम मौसम को बढ़ावा दे सकती हैं तथा जल चक्र को बाधित कर सकती हैं, जिससे बाढ़, अनावृष्टि एवं वनाग्नि जैसी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ जाती है।

- उदाहरण: फ्लोरिडा, अमेरिका में कैटेगरी 4 का तूफान हरिकेन इयान।

- आर्थिक प्रभाव: MHW जलीय कृषि को प्रभावित करती हैं क्योंकि पालन की गई प्रजातियों के लिये स्थिर तापमान आवश्यक होता है। ये मत्स्य उद्योग को भी नुकसान पहुँचाती हैं, क्योंकि गर्म हो रहे जल से प्रजातियाँ दूर चली जाती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।

- उदाहरण: उत्तर-पश्चिम अटलांटिक में लॉबस्टर और स्नो क्रैब तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्कैलप्स जैसी प्रमुख प्रजातियों में गिरावट दर्ज की गई है।

- पारिस्थितिक परिणाम: MHW अकशेरुकी जीवों की व्यापक मृत्यु का कारण बनती हैं, खाद्य जाल को बाधित करती हैं, वन्यजीवों के व्यवहार में बदलाव लाती हैं (जैसे – व्हेल मछलियों का मछली पकड़ने के जालों में फँसना) और आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को बढ़ावा देती हैं, जिससे स्थानीय जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है।

- केल्प वनों, समुद्री घास के मैदानों और प्रवाल भित्ति पर MHW का विशेष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण: वर्ष 2011 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पास हुई MHW घटना ने सैकड़ों किलोमीटर क्षेत्र में पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर दिया और स्थानीय स्तर पर कई प्रजातियाँ विलुप्त हो गईं।

- पर्यावरणीय दबावों का संयोजन: MHW प्रायः महासागर अम्लीकरण, ऑक्सीजन की कमी तथा अत्यधिक मत्स्यन जैसे अन्य तनावों के साथ मिलकर कार्य करती हैं, जिससे आवासों का विनाश और भी गंभीर हो जाता है।

समुद्री हीटवेव को नियंत्रित और उनके प्रभाव को किस प्रकार कम कर सकते हैं?

- महासागर निगरानी को सुदृढ़ बनाना: समुद्री निगरानी प्रणालियों का विस्तार करना और जलवायु मॉडलिंग को बेहतर बनाएँ, ताकि समुद्री हीटवेव (MHW) की वास्तविक समय में निगरानी तथा सटीक पूर्वानुमान संभव हो सके।

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनर्स्थापना: प्रवाल भित्तियों (कोरल रीफ) और मैंग्रोव वनों का संरक्षण करना, समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPAs) की स्थापना करना और उन तटीय क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना, जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जैसे कि समुद्री घास (सीग्रास), साल्ट मार्श और आर्द्रभूमियाँ (वेटलैंड्स), जो CO₂ को अवशोषित करती हैं। इससे पारिस्थितिक तंत्र की दृढ़ता और जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा।

- सतत् मत्स्य पालन और जलकृषि को बढ़ावा देना: जलवायु-लचीली जलकृषि को प्रोत्साहित करना जिसमें ताप-सहिष्णु प्रजातियाँ और टिकाऊ चारा (फीड) शामिल हों और मरीन हीटवेव्स (MHWs) के बारे में मछुआरा समुदायों को समय पर सतर्क करने के लिये पूर्व चेतावनी प्रणालियों का विकास करना।

- वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना: पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को मज़बूत करना, जलवायु वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ कमज़ोर देशों का समर्थन करना और UNCLOS और संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक (2021-2030) जैसी संधियों के माध्यम से वैश्विक महासागर शासन को बढ़ावा देना।

- ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (GHG) को कम करना: नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण, कार्बन मूल्य निर्धारण को लागू करना तथा उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये सतत् परिवहन और उद्योगों को बढ़ावा देना।

- महासागरों पर स्थानीय दबाव को कम करना: संयुक्त राष्ट्र प्लास्टिक संधि और सतत् कृषि के माध्यम से प्रदूषण को नियंत्रित करके महासागरों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना और परावर्तक अवसंरचना (Reflective Infrastructure) तथा कृत्रिम अपवेलिंग (Artificial Upwelling) के माध्यम से समुद्र की सतहों को ठंडा करना।

निष्कर्ष

समुद्री हीटवेव (Marine Heatwaves) महासागरों के स्वास्थ्य, मौसम की स्थिरता और तटीय अर्थव्यवस्थाओं के लिये गंभीर खतरा हैं। इनसे निपटने के लिये वैश्विक स्तर पर उत्सर्जन में कटौती, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण तथा उन्नत निगरानी प्रणाली आवश्यक है। तत्काल कार्रवाई के बिना समुद्री हीटवेव अधिक गंभीर हो जाएगी, जिससे जैव विविधता व मानव आजीविका को अपूरणीय क्षति हो सकती है। हमारे महासागरों एवं भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु एक समन्वित जलवायु-महासागर नीति आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: "समुद्री ऊष्मा तरंगें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक मौन संकट के रूप में उभर रही हैं।" उनके कारणों, प्रभावों और शमन रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. महासागर औसत तापमान (Ocean Mean Temperature/OMT) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के नियंत्रण उपायों की व्याख्या कीजिये। (2022) प्रश्न. उदाहरणों के साथ प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन कीजिये। (2017) |

NHAI सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट 2023–24

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिये अपनी दूसरी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जारी की, जिसमें पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) सिद्धांतों को अपने संचालन में एकीकृत करने में महत्वपूर्ण उपलब्धियों का विवरण दिया है।

- यह रिपोर्ट भारत के मिशन LiFE और चक्रीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप है।

NHAI द्वारा शुरू की गई प्रमुख पर्यावरणीय स्थिरता पहल क्या हैं?

- विकास को उत्सर्जन से अलग करना: राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण में 20% वृद्धि के बावजूद, NHAI ने अपने ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता को 1.0 से घटाकर 0.8 MTCO₂e/km कर दिया है, जिससे निर्माण वृद्धि और उत्सर्जन में स्पष्ट अंतर प्रदर्शित होता है।

- चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: वित्त वर्ष 2023–24 में NHAI ने फ्लाई ऐश, प्लास्टिक अपशिष्ट और पुनः प्राप्त डामर सहित 631 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुनर्नवीनीकृत और पुनः उपयोग की गई सामग्री का उपयोग किया, जिससे निर्माण से होने वाले अपशिष्ट में भारी कमी आई और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा मिला।

- जल निकाय पुनरुद्धार: अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत NHAI ने देश भर में 467 जल निकायों का विकास किया है।

- इन प्रयासों के परिणामस्वरूप 2.4 करोड़ घन मीटर मिट्टी भी उपलब्ध कराई है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 16,690 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है।

- जल उपयोग की तीव्रता में कमी: रिपोर्ट में जल-संकटग्रस्त क्षेत्रों में NHAI की जल उपयोग की तीव्रता में 74% की कमी दर्ज की गई है, जो बुनियादी ढाँचे के विकास में जल संरक्षण के प्रति NHAI की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

बुनियादी ढाँचे के विकास को पर्यावरणीय स्थिरता के साथ कैसे समन्वित किया जा सकता है?

- हरित अवसंरचना सिद्धांतों को अपनाएँ: ऐसी अवसंरचना डिज़ाइन करना जो प्रकृति के साथ काम करना, जैसे- पारगम्य फुटपाथ, हरित छतें, जैव-नालियाँ और शहरी वन।

- योजना स्तर पर EIA को एकीकृत करना: पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को केवल एक औपचारिकता न बनाकर, उसे निर्णय लेने का एक प्रभावी उपकरण बनाना।

- बहु-परियोजना या क्षेत्रीय स्तर की योजना के लिये रणनीतिक पर्यावरणीय आकलन (जिसमें सामाजिक आकलन भी शामिल है) का उपयोग करना।

- सतत् सामग्रियों का उपयोग करना और चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना: निर्माण में पुनर्नवीनीकृत, कम कार्बन वाली और स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों का उपयोग करना।

- फ्लाई ऐश, प्लास्टिक, निर्माण एवं विध्वंस (C&D) अपशिष्ट के पुनः उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- हरित आवरण और प्रतिपूरक वनीकरण: राजमार्गों, रेल और शहरी योजनाओं में वृक्षारोपण, ग्रीन बेल्ट और पारिस्थितिक बफर क्षेत्रों को शामिल करना।

- संवेदनशील क्षेत्रों में “ट्री फर्स्ट, रोड नेक्स्ट” दृष्टिकोण अपनाना।

- जल संरक्षण एवं प्रबंधन: शहरी एवं परिवहन परियोजनाओं में वर्षा जल संचयन, ग्रे वाटर (उपयोगित जल) के पुन: उपयोग और जल-दक्षता प्रणालियाँ डिज़ाइन करना। साथ ही स्थानीय जल निकायों का पुनरुद्धार करना।

- वन्यजीव और जैव विविधता का संरक्षण: रेखीय अवसंरचना (सड़क, रेलमार्गों) में इको-ब्रिज, अंडरपास और वन्यजीव या एनिमल कॉरिडोर का निर्माण करना।

- निम्न-कार्बन परिवहन अवसंरचना: मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, गैर-इंजन चालित परिवहन (NMT) और इलेक्ट्रिक वाहनों के अनुकूल राजमार्गों को बढ़ावा देना।

- ऐसे और समर्पित माल ढुलाई गलियारे विकसित करना जो उत्सर्जन और भीड़-भाड़ को कम करना।

- नीति संरेखण और ESG अनुपालन: बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं को मिशन LiFE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) और सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करना।

- सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करना।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

- NHAI सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार है।

- यह NHAI अधिनियम, 1988 के तहत स्थापित किया गया था और फरवरी 1995 में संचालन में आया।

- इस प्राधिकरण का नेतृत्व एक अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और इसमें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किये गए पाँच पूर्णकालिक और चार अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।

निष्कर्ष

NHAI की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट "बिल्ड फास्ट" से "बिल्ड ग्रीन" की ओर एक रणनीतिक बदलाव को दर्शाती है, जो जलवायु जागरूकता को अवसंरचना के विस्तार के साथ जोड़ती है। भारत को "कंक्रीट विद कॉन्शियंस" के मार्ग पर चलना होगा, जहाँ हर राजमार्ग, पुल या बंदरगाह न केवल एक आर्थिक संपत्ति नहीं बल्कि एक पारिस्थितिक ज़िम्मेदारी भी है।

मेन्स के लिये संबंधित कीवर्ड:

- अवसंरचना और सस्टेनेबिलिटी:

- "कार्बन सिंक के लिये राजमार्ग" - परिवहन गलियारों को पारिस्थितिक परिसंपत्तियों में बदलना।

- "ईंटें, बाइट्स और जैव विविधता" - निर्माण, डिजिटल उपकरण और पारिस्थितिकी का विलय।

- "उत्सर्जन माप, वृद्धि का प्रबंधन करना" - नियोजन उपकरण के रूप में उत्सर्जन तीव्रता।

- ESG और चक्रीय अर्थव्यवस्था::

- “पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, पुनर्निर्माण” – सतत् निर्माण के मुख्य स्तंभ।

- "अपशिष्ट गतिशील धन है" - निर्माण अपशिष्ट को परिसंपत्तियों में बदलना।

- "कार्बन लागत उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी पूंजीगत लागत" - बजट निर्धारण में ESG का दृष्टिकोण।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "बुनियादी ढाँचे के विकास को अक्सर पर्यावरणीय स्थिरता के साथ समझौता माना जाता है। भारतीय संदर्भ में आर्थिक विकास और पारिस्थितिक संरक्षण की आवश्यकताओं से समझौता किये बिना सतत् बुनियादी ढाँचे को कैसे प्राप्त किया जा सकता है?" |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. “अधिक तीव्र एवं समावेशी आर्थिक विकास के लिये बुनियादी ढाँचे में निवेश आवश्यक है।” भारत के अनुभव के संदर्भ में चर्चा कीजिये। (2021) |

CAMPA पर केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट

प्रिलिम्स के लिये:प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA), प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC), भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मेन्स के लिये:CAMPA पर CEC रिपोर्ट, CAMPA, इसके कार्यान्वयन से संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) ने भारत के प्रतिपूरक वनीकरण प्रयासों का आकलन किया, जिसमें पाया गया कि लक्ष्य का 85% तो पूरा कर लिया गया है, लेकिन CAMPA निधियों का केवल 67.5% ही उपयोग किया गया है।

प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) क्या है?

- परिचय: CAMPA एक वैधानिक निकाय है, जिसकी स्थापना प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016 के तहत केंद्र एवं राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में की गई है।

- इसका उद्देश्य है कि जब वन भूमि को गैर-वन उपयोगों के लिये परिवर्तित किया जाए, तो उसके बदले में वनीकरण के लिये एकत्रित निधि का प्रभावी प्रबंधन और निगरानी की जा सके।

- पृष्ठभूमि: CAMPA की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2002 में टी.एन. गोदावर्मन बनाम भारत संघ (1995) मामले के तहत की थी, ताकि प्रतिपूरक वनीकरण (CA) की निगरानी और मार्गदर्शन किया जा सके।

- यह एक अस्थायी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के रूप में इसलिये गठित की गई थी क्योंकि राज्यों द्वारा वनीकरण के लिये प्राप्त निधि का उपयोग नहीं हो रहा था या प्रबंधन में असंगतियाँ पाई गई थीं।

- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980: वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अनुसार, जब किसी वन भूमि को गैर-वन कार्यों के लिये परिवर्तित किया जाता है, तो उपयोगकर्त्ता एजेंसी को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होता है:

- वनीकरण के लिये वैकल्पिक गैर-वन भूमि उपलब्ध कराना।

- वनीकरण प्रक्रिया से संबंधित सभी व्यय को वहन करना।

- ऐसे मामलों में जहाँ वनीकरण के लिये उपयुक्त गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं हो, वहाँ उपयोगकर्त्ता एजेंसी को क्षरणग्रस्त वन भूमि के दोगुने क्षेत्रफल पर वनीकरण करना अनिवार्य होता है।

- CAF अधिनियम, 2016: CAF अधिनियम, 2016 वर्ष 2018 में लागू हुआ और CAF नियम, 2018 ने वनीकरण निधियों के प्रबंधन को संस्थागत रूप प्रदान किया।

-

समर्पित निधियों की स्थापना: राष्ट्रीय CAF (NCAF) को भारत की सार्वजनिक लेखा निधि (Public Account of India) के तहत राष्ट्रीय CAMPA (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय) द्वारा प्रबंधित किया जाता है

राज्य CAF (SCAF) को राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सार्वजनिक लेखा निधियों (Public Accounts) के अंतर्गत राज्य CAMPA प्राधिकरणों द्वारा संचालित किया जाता है। दोनों निधियाँ ब्याज अर्जित करने वाली तथा अविलीन (Non-lapsable) होती हैं।

-

निधि प्रबंधन: CAMPA निधियों का 90% भाग राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को वनीकरण हेतु दिया जाता है, जबकि 10% भाग केंद्र सरकार द्वारा निरीक्षण एवं क्षमता विकास के लिये रखा जाता है। इन निधियों पर प्रतिवर्ष केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ब्याज मिलता है।

- CAG वित्तीय जवाबदेही के लिये राष्ट्रीय और राज्य दोनों CAMPA का वार्षिक लेखा-परीक्षण करता है।

-

- CAMPA निधियों के अंतर्गत अनुमेय गतिविधियाँ: CAMPA निधियों का उपयोग वनीकरण (प्रतिपूरक, अतिरिक्त, दंडात्मक), जलग्रहण क्षेत्र उपचार तथा प्राकृतिक पुनरुत्पादन के लिये किया जाता है।

- इन निधियों से वन और वन्यजीव प्रबंधन, मानव-वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम, सुरक्षित क्षेत्रों से गाँवों के पुनर्वास तथा वन एवं वन्यजीव संरक्षण हेतु क्षमता निर्माण और आधारभूत संरचना विकास जैसी पहलों को भी सहायता प्रदान की जाती है।

CAF अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूमि उपलब्धता की चुनौतियाँ: CAF अधिनियम, 2016 के अनुसार, वनीकरण के लिये दी जाने वाली भूमि को परित्यक्त वन क्षेत्र के निकट और उससे सटी हुई होना चाहिये ताकि प्रबंधन प्रभावी ढंग से किया जा सके।

- हालाँकि, उपयुक्त गैर-वन भूमि प्राय: उपलब्ध नहीं होती, विशेषकर छोटे राज्यों और छत्तीसगढ़ जैसे सघन वन क्षेत्र वाले क्षेत्रों में। अनेक बार जो भूमि प्रदान की जाती है, वह रोपण के लिये उपयुक्त नहीं होती और न ही किसी अन्य उत्पादक कार्य के लिये उपयोगी होती है।

- निधियों का दुरुपयोग और अपर्याप्त उपयोग: विशेष रूप से वर्ष 2016 से पहले एकत्रित किये गए CAMPA निधि लंबे समय तक उपयोग में नहीं लाए गए और इनका प्रभावी कार्यान्वयन CAF अधिनियम के बाद ही शुरू हुआ।

- इसके अतिरिक्त, इन निधियों का उपयोग ग्रीन इंडिया मिशन जैसी अन्य योजनाओं में करने से प्रतिपूरक वनीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा कमज़ोर पड़ी है।

- पारिस्थितिक सीमाएँ और एकल फसल (Monoculture): CAMPA के अंतर्गत एकल प्रजाति वाले वृक्षारोपण (Monoculture Plantations) से जैव विविधता कम होती है, जैविक दबाव का सामना करना पड़ता है, पारिस्थितिक गलियारे बाधित होते हैं तथा सीमांत प्रभाव (आवास सीमाओं पर पारिस्थितिक व्यवधान) उत्पन्न होते हैं, जिससे समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता कमज़ोर होती है।

- ग्रीनवाशिंग और अधिकारों का उल्लंघन: विशेषज्ञों ने ग्रीनवॉशिंग को लेकर चेतावनी दी है, जहाँ प्रतिपूरक वनीकरण के तहत समृद्ध वनों को ऐसे व्यावसायिक वृक्षारोपण से प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से वंचित होते हैं।

- वे यह भी इंगित करते हैं कि वन अधिकारियों द्वारा निधियों पर एकतरफा नियंत्रण जनजातियों और वनवासियों की भागीदारी को दरकिनार कर देता है, जिससे वन अधिकार अधिनियम, 2006 का उल्लंघन होता है।

- नीतिगत और संस्थागत कमियाँ: योजनाओं के प्रस्तुतिकरण में देरी, निधियों के निर्गमन में विलंब और समर्पित CAMPA कार्यालयों की कमी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करते हैं। संसदीय समिति ने CAF अधिनियम की नौकरशाही प्रवृत्ति और निर्धारित समय-सीमा की अनुपस्थिति को चिह्नित किया है।

- IPCC की वर्ष 2023 की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि प्राकृतिक वनों को कहीं और वनीकरण करके प्रतिस्थापित करना, कुल मिलाकर पारिस्थितिक हानि उत्पन्न करता है, जिससे जलवायु और जैव विविधता संबंधी लक्ष्यों की प्रभावशीलता कमज़ोर हो जाती है।

CAMPA को सशक्त बनाने हेतु क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- पारिस्थितिक रूप से उपयुक्त भूमि बैंक: एक केंद्रीय भूमि बैंक की स्थापना की जाए, जिसमें मौजूदा वनों के निकट स्थित गैर-वन या क्षरणग्रस्त वन भूमि को शामिल किया जाए। इससे पारिस्थितिक जुड़ाव को बढ़ावा मिलेगा, सीमांत प्रभाव कम होंगे, वृक्षारोपण की सफलता दर में सुधार होगा और भूमि उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जा सकेगा।

- निधि उपयोग और पारदर्शिता: निधियों का समय पर निर्गमन सुनिश्चित किया जाए, सुनिश्चित वार्षिक योजनाओं और स्पष्ट समय-सीमाओं का पालन हो, लेखा परीक्षण को सुदृढ़ किया जाए तथा तीसरे पक्ष द्वारा निगरानी एवं सार्वजनिक जानकारी का अनिवार्य प्रकटीकरण किया जाए।

- जैवविविधता-समृद्ध, समुदाय-आधारित दृष्टिकोण: एकल प्रजातियों की जगह स्थानीय व विविध प्रजातियों वाले वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाए। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अनुसार जनजातियों और वनवासियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, जिससे जैव विविधता बढ़े, ग्रीनवॉशिंग रोकी जाए तथा सामाजिक-पारिस्थितिक न्याय सुनिश्चित हो सके।

- विधिक और नीतिगत सुधार: CAF अधिनियम में संशोधन कर वनीकरण के लिये समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किये जाए, पारिस्थितिक समतुल्यता को अनिवार्य बनाया जाए और उल्लंघन की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

- वन स्वीकृति को केवल भूमि क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की पुनर्स्थापना से जोड़ा जाए। कुल पारिस्थितिक क्षति से बचने के लिये CAMPA को IPCC दिशानिर्देशों, भारत के NDCs और पेरिस समझौते के साथ संरेखित करना।

- वन स्वीकृति को केवल भूमि क्षेत्र के आधार पर नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की पुनर्स्थापना से जोड़ा जाए। कुल पारिस्थितिक क्षति से बचने के लिये CAMPA को IPCC दिशानिर्देशों, भारत के NDCs और पेरिस समझौते के साथ संरेखित करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत के वन प्रशासन में प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (CAMPA) की क्या भूमिका है? पर्यावरणीय एवं विकासात्मक संतुलन प्राप्त करने में इसकी प्रभावशीलता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर (a) |