अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतत् विकास | 11 Jul 2025

यह एडिटोरियल 09/07/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Projects in Great Nicobar Island have strategic importance. Government must address transparency concerns” पर आधारित है। इस लेख में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की उपस्थिति का मुकाबला करने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में तेज़ी से हो रहे बुनियादी अवसंरचना विकास को रेखांकित किया गया है, वहीं 'ग्रेट निकोबार परियोजना' के पर्यावरण तथा जनजातीय समुदायों पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर चिंता भी व्यक्त की गई है। लेख एक संतुलित और सतत् दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल देता है।

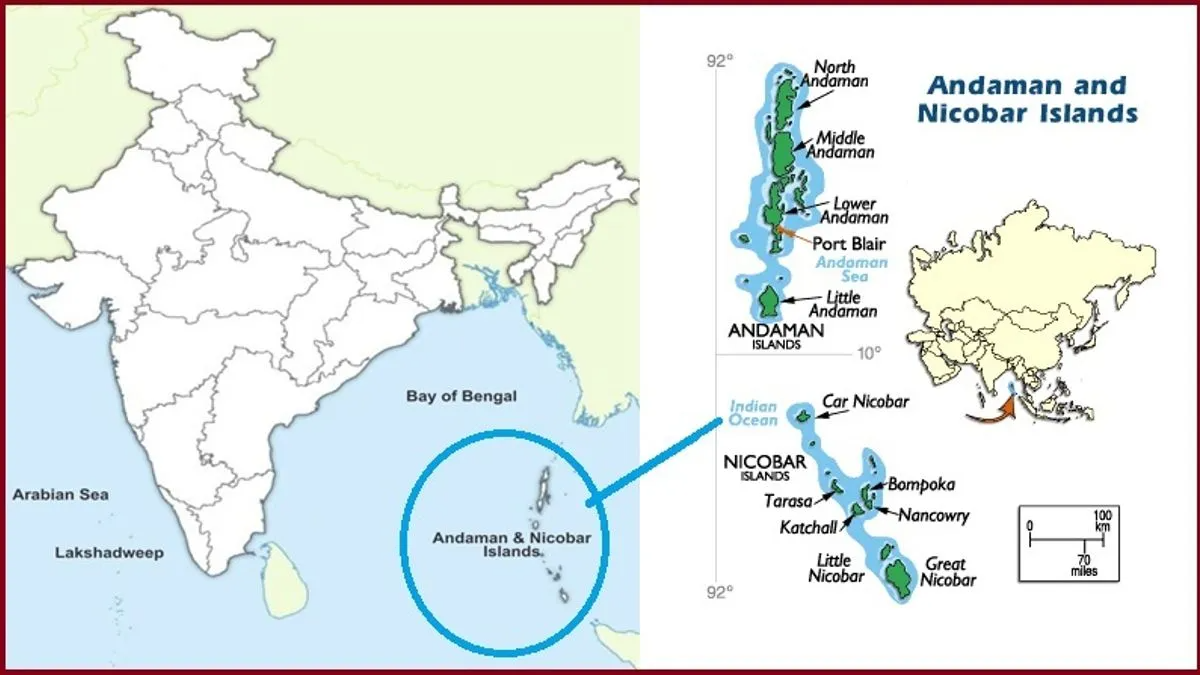

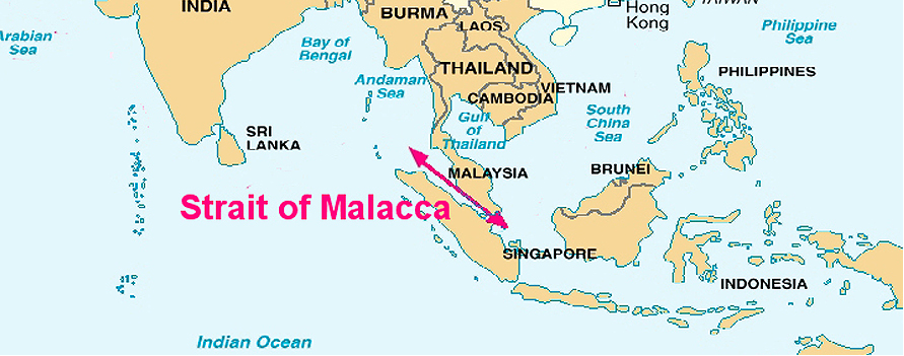

प्रिलिम्स के लिये:अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी, ग्रेट निकोबार परियोजना, अंडमान और निकोबार कमान, मलक्का जलडमरूमध्य, सीग्रास, भारत की एक्ट ईस्ट नीति, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह मुख्य परीक्षा के लिये:पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, भारत के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्त्व, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

भारत ने पिछले पाँच वर्षों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी अवसंरचना के विकास को तीव्र किया है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी (हिंद-प्रशांत क्षेत्र) में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति के बीच यह क्षेत्र एक महत्त्वपूर्ण सामरिक सुरक्षा कवच के रूप में उभर रहा है। हालाँकि, ग्रेट निकोबार परियोजना को पर्यावरण कार्यकर्त्ताओं और जनजातीय अधिकारों के पक्षधर समूहों का कड़ा विरोध झेलना पड़ रहा है, जो शोंपेन जैसी आदिवासी जनजातियों तथा लेदरबैक कछुए जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों पर इसके प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। भारत को इस क्षेत्र में सतत् विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता है जो रणनीतिक अनिवार्यताओं को पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के साथ संतुलित करे।

भारत के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का क्या महत्त्व है?

- सैन्य महत्त्व: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) भारत की सैन्य रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं।

- अंडमान और निकोबार कमान (ANC) भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है, जो सैन्य परिसंपत्तियों की तीव्र तैनाती सुनिश्चित करती है।

- INS बाज़, INS उत्क्रोश (पोर्ट ब्लेयर) और INS कोहासा (शिबपुर) जैसे एयरबेसों सहित भारत की बढ़ती सैन्य उपस्थिति, क्षेत्र की बढ़ती सुरक्षा भूमिका को उजागर करती है।

- मलक्का जलडमरूमध्य से इन द्वीपों की निकटता (350 किमी. से कम) के कारण भारत को प्रतिवर्ष 90,000 से अधिक व्यापारिक जहाज़ों की निगरानी में महत्त्वपूर्ण भूमिका प्राप्त होती है।

- अंडमान और निकोबार कमान (ANC) भारत की एकमात्र त्रि-सेवा कमान है, जो सैन्य परिसंपत्तियों की तीव्र तैनाती सुनिश्चित करती है।

- आर्थिक और व्यापारिक संपर्क: आर्थिक दृष्टि से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के समुद्री व्यापार और रसद में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इस क्षेत्र में ट्रांसशिपमेंट के लिये एक केंद्र के रूप में कार्य करते हैं।

- ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, जिसके द्वारा प्रतिवर्ष 14 मिलियन से अधिक TEU का संचालन किये जाने की उम्मीद है, भारत को समुद्री व्यापार में अग्रणी स्थान प्रदान करता है।

- हमारे लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का संचालन विदेशी बंदरगाहों पर होता है। इस परियोजना का उद्देश्य सिंगापुर और कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों पर भारत की निर्भरता को कम करना है, जहाँ भारत को बंदरगाह संचालन शुल्क के रूप में सालाना लाखों डॉलर का नुकसान होता है।

- पर्यावरणीय और पारिस्थितिक महत्त्व: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अपनी समृद्ध जैवविविधता के कारण पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण हैं, जिसमें कई स्थानिक प्रजातियाँ और प्रवाल भित्तियों एवं वर्षावनों जैसे विविध पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं।

- अंडमान वुड पिजन, निकोबार पिजन और अंडमान सर्पेंट ईगल स्थानिक पक्षी प्रजातियों के उदाहरण हैं।

- ये द्वीप जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिये एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं और संरक्षण के लिये वैश्विक महत्त्व रखते हैं।

- इसके अलावा, इस क्षेत्र में व्यापक सीग्रास पाई जाती है, जो राज्य पशु डुगोंग जैसी प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करती है।

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भू-राजनीतिक महत्त्व: भू-राजनीतिक दृष्टि से, ANI हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भागीदारी के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, विशेष रूप से चीन की बढ़ती उपस्थिति के बीच।

- ये द्वीप भारत की एक्ट ईस्ट नीति के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो बंगाल की खाड़ी और दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन के प्रभाव का मुकाबला करता है।

- द्वीपों पर नागरिक बुनियादी अवसंरचना के विस्तार पर भारत का ध्यान, जैसे कि ग्रेट निकोबार के लिये 80,000 करोड़ रुपए की परियोजना, इस भू-राजनीतिक महत्त्व को दर्शाती है।

- हाल के वर्षों में, श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर चीन की बढ़ती उपस्थिति ने भारत की रणनीतिक गणना को बढ़ा दिया है, जिससे इंडोनेशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाने पर बल दिया जा रहा है।

- स्थानीय समुदाय और जनजातियाँ: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कई स्थानीय समुदायों का निवास स्थान है, जिनमें अंडमान द्वीप समूह में ग्रेट अंडमानी, ओंगेस, जरावा और सेंटिनलीज़ तथा निकोबार द्वीप समूह में निकोबारी और शोंपेन शामिल हैं।

- इन जनजातियों की संस्कृति, भाषा और जीवन-शैली विशिष्ट है तथा सेंटिनलीज़ जैसी कुछ जनजातियाँ बहुत हद तक अलग-थलग रहती हैं।

- हालाँकि, स्थानीय जनजातियों को बीमारी, उनकी भूमि पर अतिक्रमण और पारंपरिक जीवन शैली के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

- ऊर्जा सुरक्षा और संसाधन क्षमता: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की रणनीतिक स्थिति भी भारत के लिये ऊर्जा सुरक्षा (विशेष रूप से अपतटीय संसाधनों के माध्यम से) के क्षेत्र में अपार संभावनाएँ प्रदान करती है।

- ये द्वीप अज्ञात समुद्री खनिज भंडारों के निकट स्थित हैं, जिनमें कोबाल्ट, निकल, तांबा और मैंगनीज़ से समृद्ध पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स शामिल हैं, जो भारत में दुर्लभ मृदा धातुओं की बढ़ती मांग के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- ये संसाधन और भी अधिक महत्त्वपूर्ण हो गए हैं क्योंकि सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसी नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की वैश्विक मांग बढ़ रही है।

- पर्यटन और सतत् विकास: द्वीपसमूह के प्राचीन समुद्र तट, प्रवाल भित्तियाँ और समृद्ध जैवविविधता इसे इको-टूरिज़्म के लिये एक आकर्षक गंतव्य बनाती हैं।

- वर्ष 2024 में, द्वीप समूह के पर्यटन क्षेत्र ने एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें घरेलू आगमन में 120% की वृद्धि दर्ज की गई।

- सतत् पर्यटन पहल, जैसे नदी परिभ्रमण और वन्य जीवन अवलोकन को बढ़ावा देना, द्वीप के पारिस्थितिक संतुलन से समझौता किये बिना आर्थिक लाभ प्रदान कर सकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- पर्यावरणीय क्षरण और जैव-विविधता की हानि: चल रही अवसंरचना परियोजनाएँ, जैसे कि ग्रेट निकोबार में प्रस्तावित ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह, दुर्लभ प्रजातियों को सहारा देने वाले सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

- शमन उपायों के बावजूद, बड़े पैमाने पर वनों की कटाई अपरिहार्य है, जिससे लाखों टन CO₂ उत्सर्जित होता है और स्थानीय वन्यजीव आवासों को नुकसान पहुँचता है।

- पर्यावरणविदों का अनुमान है कि इस परियोजना से लगभग 4.3 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जित हो सकता है, जिससे वैश्विक जलवायु संकट और भी गंभीर हो सकता है।

- आधिकारिक अनुमान के अनुसार इस वृहत परियोजना के लिये काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 8-10 लाख है, लेकिन पारिस्थितिकीविदों ने चेतावनी दी है कि वास्तविक संख्या 10 मिलियन तक हो सकती है।

- जनजातीय अधिकारों और मूलनिवासी समुदायों के लिये खतरा: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी अवसंरचना के विस्तार से मूलनिवासी जनजातियों (विशेष रूप से शोंपेन और निकोबारी) के अधिकारों पर गंभीर चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- प्रस्तावित विकास परियोजनाएँ (विशेषकर ग्रेट निकोबार क्षेत्र में) जनजातीय आवासों और संस्कृतियों को नुकसान पहुँचाने का जोखिम उत्पन्न करती हैं, जो अपनी भूमि से गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं।

- शोंपेन समुदाय, जो अत्यंत अलग-थलग और संवेदनशील है, बाहरी दुनिया के साथ बढ़ते संपर्क के कारण गंभीर संकट में पड़ सकता है।

- सक्रिय कार्यकर्त्ताओं का कहना है कि इस प्रकार का विकास शोंपेन समुदाय के लिये मानसिक आघात पहुँच सकता है और यहां तक कि उनकी जनसंख्या में भी गिरावट आ सकती है, क्योंकि वे बाह्य रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है।

- सामरिक सैन्यीकरण और क्षेत्रीय तनाव: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सैन्यीकरण एक विवादास्पद मुद्दा है, विशेषकर तब जब भारत हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति का मुकाबला करने के लिये अपने रक्षा बुनियादी अवसंरचना को बढ़ा रहा है।

- यद्यपि इन द्वीपों का सामरिक महत्त्व है, फिर भी चिंता यह है कि इन्हें सैन्यीकृत क्षेत्र में बदलने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पड़ोसियों के साथ।

- ये देश ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र में भारत की सैन्य उपस्थिति को लेकर आशंकित रहे हैं।

- इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है, जिससे भारत के राजनयिक संबंध जटिल हो सकते हैं।

- यद्यपि इन द्वीपों का सामरिक महत्त्व है, फिर भी चिंता यह है कि इन्हें सैन्यीकृत क्षेत्र में बदलने से क्षेत्रीय तनाव बढ़ सकता है, विशेषकर इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे पड़ोसियों के साथ।

- आर्थिक असमानता और स्थानीय विकास: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बुनियादी अवसंरचना के विकास के आर्थिक लाभ, जैसे पर्यटन और व्यापार, स्वदेशी और सीमांत समुदायों के लिये समान रूप से स्थानीय लाभ में परिवर्तित नहीं हुए हैं।

- यद्यपि मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट जैसी परियोजनाएँ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने का वादा करती हैं, वहीं जनजातीय समूहों सहित स्थानीय आबादी के आर्थिक विकास से वंचित रह जाने का खतरा है।

- विकास योजनाओं में समुदायों के पुनर्वास और नई टाउनशिप के निर्माण का प्रस्ताव है, लेकिन इन पहलों ने उनकी समावेशिता पर सवाल खड़े कर दिये हैं।

- उदाहरणस्वरूप, वर्ष 2004 की सुनामी के बाद निकोबारी समुदाय को ‘आफ्रा बे’ में पुनर्वासित किया गया, परंतु उन्हें मुख्यधारा के विकास से समुचित रूप से नहीं जोड़ा गया, जिसके कारण वे अब भी सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे हैं।

- जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते स्तर का बढ़ता खतरा: ये द्वीप निम्न-भूमि में स्थित होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

- बंगाल की खाड़ी में प्रति वर्ष समुद्र स्तर में लगभग 4.44 मिमी. की वृद्धि हो रही है, जो वैश्विक औसत से 30% अधिक है।

- इस वृद्धि से तटीय क्षेत्र जलमग्न हो सकते हैं और स्थानीय समुदाय, विशेष रूप से निकोबार जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय, बाधित हो सकते हैं।

- ऐसे अनुमान दीर्घकालिक योजना के लिये गंभीर चुनौती पेश करते हैं तथा बुनियादी अवसंरचना के विकास में वृद्धि से यह कमज़ोरी और भी बढ़ सकती है।

- अपर्याप्त कनेक्टिविटी और बुनियादी अवसंरचना की समस्याएँ: बुनियादी अवसंरचना के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, द्वीप समूह अपर्याप्त कनेक्टिविटी और बुनियादी अवसंरचना की कमी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में।

- इससे द्वीप के निवासियों, विशेषकर स्वदेशी समुदायों के लिये स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बाज़ार जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- विश्वसनीय परिवहन (वायु और समुद्री दोनों) का अभाव आपातकालीन प्रतिक्रियाओं में विलंब कर सकता है, पर्यटन को प्रभावित कर सकता है तथा आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में प्रवाल भित्तियों का क्षरण: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देश की कुछ सबसे सुंदर प्रवाल भित्तियों का घर है।

- हालाँकि, जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री तापमान के कारण प्रवाल भित्तियों को गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रवालों की सेहत के लिये आवश्यक सहजीवी शैवाल बाहर निकल जाते हैं और 'कोरल ब्लीचिंग' की स्थिति उत्पन्न होती है।

- अत्यधिक मत्स्यन तथा तटीय विकास के कारण भौतिक क्षति और अवसादन होता है, जबकि क्राउन-ऑफ-थॉर्न्स स्टारफिश जैसी आक्रामक प्रजातियाँ प्रवाल स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाती हैं।

- अनियमित पर्यटन और चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएँ भी रीफ क्षरण में योगदान देती हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सतत् विकास को बढ़ावा देने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- पर्यावरणीय विनियमों और प्रभाव आकलन को सुदृढ़ बनाना: भारत को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी प्रमुख बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के लिये सख्त पर्यावरणीय विनियमों और व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (EIA) को लागू करना चाहिये।

- ग्रेट निकोबार विकास जैसी परियोजनाओं से सुभेद्य पारिस्थितिकी तंत्र के नष्ट होने का खतरा है, जिससे निकोबार मेगापोड जैसी प्रजातियों पर प्रभाव पड़ेगा।

- अधिक सख्त आकलन और शमन प्रोटोकॉल से अपरिवर्तनीय क्षति को रोका जा सकता है।

- सतत् पर्यटन प्रथाओं को बढ़ावा देना: प्राकृतिक परिदृश्यों को संरक्षित करने एवं जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इको-टूरिज़्म को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- पर्यटकों की संख्या को सीमित करके तथा रिवर क्रूज़ एवं कयाकिंग जैसी कम प्रभाव वाली गतिविधियों को बढ़ावा देकर, भारत द्वीपों के प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन को रोक सकता है।

- उदाहरण के लिये, राधानगर बीच, जो एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, पर्यटकों की भारी संख्या के कारण भारी दबाव का सामना करता है।

- भविष्य के विकास के लिये एक मार्गदर्शक मॉडल के रूप में पर्यटन मंत्रालय के पर्यावरण प्रमाणन कार्यक्रम के साथ पर्यटक सीमा और संधारणीय बुनियादी अवसंरचना से पर्यावरणीय दबाव को कम किया जा सकता है।

- एकीकृत तटीय और समुद्री संसाधन प्रबंधन: समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संधारणीय मत्स्यन को बढ़ावा देने के लिये एकीकृत तटीय एवं समुद्री संसाधन प्रबंधन (ICMR) दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये।

- ये द्वीप अत्यधिक जैवविविधता वाले प्रवाल भित्तियों का आवास हैं, जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों दोनों से संकट में हैं।

- समुद्री संरक्षित क्षेत्र (MPA) बनाकर और संधारणीय मत्स्यन के तरीकों को विनियमित करके, भारत सागरीय जैवविविधता को संरक्षित कर सकता है।

- कोरल ट्रायंगल इनिशिएटिव जैसी पहलों ने समुद्री जैव विविधता में सुधार किया है, जिससे दीर्घकालिक पारिस्थितिक संधारणीयता की संभावना प्रदर्शित हुई है।

- विकास में स्वदेशी अधिकारों और समावेशन को बढ़ावा देना: समावेशी शासन यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि शोंपेन और निकोबारी जैसी स्वदेशी जनजातियाँ विकास निर्णयों में सार्थक रूप से शामिल हों।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का सख्ती से पालन किया जाना चाहिये और स्वदेशी समुदायों की स्वतंत्र, पूर्व एवं सूचित सहमति (FPIC) ली जानी चाहिये।

- सार्थक विकास के लिये सामुदायिक भागीदारी आवश्यक है और स्थानीय समुदायों को इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिये।

- पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने एक बार कहा था कि पर्यावरण मंत्रालय ने शोंपेन जनजाति की चिंताओं को दर्ज करने में लापरवाही बरती है।

- यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि सभी आवाज़ों, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े समूहों की आवाज़ों को सुना जाए तथा किसी भी विकास संबंधी निर्णय लेने में उन पर विचार किया जाए।

- आपदा समुत्थानशीलन और जलवायु अनुकूलन बढ़ाना: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सुभेद्य हैं, जिसमें समुद्र का बढ़ता स्तर और चरम मौसमी घटनाओं की बढ़ती आवृत्ति शामिल है।

- भारत को जलवायु-अनुकूल बुनियादी अवसंरचना को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह जैसी परियोजनाएँ चक्रवातों एवं सुनामी का सामना करने में सक्षम हों।

- वर्ष 2004 की सुनामी के बाद की स्थिति ने आपदा-रोधी बुनियादी अवसंरचना के महत्त्व को रेखांकित किया।

- आत्मनिर्भरता के लिये नवीकरणीय ऊर्जा का लाभ उठाना: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने के लिये सौर, पवन और ज्वारीय ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- ये द्वीप प्रचुर मात्रा में सूर्यप्रकाश के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये आदर्श हैं।

- सोलर माइक्रोग्रिड और ऑफ-ग्रिड सॉल्यूशन्स के उपयोग से ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिल सकता है तथा कार्बन उत्सर्जन कम हो सकता है।

- ये द्वीप प्रचुर मात्रा में सूर्यप्रकाश के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिये आदर्श हैं।

- पारिस्थितिक पुनर्स्थापन और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम: बुनियादी अवसंरचना के विकास से प्रभावित पारिस्थितिक तंत्र को पुनर्स्थापित करने के लिये व्यापक पुनर्वनीकरण एवं पारिस्थितिक पुनर्स्थापन कार्यक्रमों की आवश्यकता है, विशेष रूप से ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में।

- इन प्रयासों में वर्षावनों, प्रवाल भित्तियों और मैंग्रोव को पुनर्स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये, जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- उदाहरण के लिये, प्रवाल पुनर्स्थापन परियोजनाएँ (हालाँकि चुनौतीपूर्ण हैं) ने समान उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पारिस्थितिकी तंत्र को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित किया है।

- संयुक्त राष्ट्र जैवविविधता सम्मेलन (CBD) की रिपोर्ट है कि ऐसे कार्यक्रम जैवविविधता को बढ़ा सकते हैं तथा एक अनुकूल, संधारणीय पर्यावरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

- हरित अवसंरचना और कम प्रभाव वाले निर्माण का विकास: भारत को पर्यावरणीय क्षति को न्यूनतम करने के लिये हरित भवन प्रथाओं और कम प्रभाव वाले निर्माण तकनीकों को अपनाना चाहिये।

- इसमें बुनियादी अवसंरचना के लिये संधारणीय सामग्रियों का उपयोग, निर्माण अपशिष्ट को कम करना और ऊर्जा-कुशल डिज़ाइनों को बढ़ावा देना शामिल है।

- ग्रेट निकोबार के हवाई अड्डे और बंदरगाह निर्माण में हरित अवसंरचना मानकों को अपनाया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा चालित सुविधाएँ एवं पर्यावरण अनुकूल निर्माण विधियाँ।

- सतत् आजीविका के लिये स्थानीय क्षमता को मज़बूत करना: भारत को क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिये जो स्थानीय समुदायों को कृषि, पर्यावरण अनुकूल मत्स्यन और समुदाय आधारित पर्यटन जैसे क्षेत्रों में सतत् प्रथाओं का प्रशिक्षण देते हैं।

- ये पहल हानिकारक प्रथाओं पर आर्थिक निर्भरता को कम करने में मदद कर सकती हैं तथा स्थायी आजीविका को बढ़ावा दे सकती हैं।

- उदाहरण के लिये, जैविक कृषि और संधारणीय मात्स्यिकी प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किये बिना दीर्घकालिक लाभ प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सामरिक, आर्थिक और पारिस्थितिक महत्त्व विकास एवं संरक्षण के बीच संतुलन की माँग करता है। जैसे-जैसे भारत बुनियादी अवसंरचना विकास को आगे बढ़ा रहा है, स्थायी प्रथाओं को स्वदेशी अधिकारों, जैवविविधता और पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता बढती जा रही है। "सतत् विकास एक विकल्प नहीं, बल्कि भावी पीढ़ियों के लिये एक आवश्यकता है।"

नवीकरणीय ऊर्जा, इको-टूरिज़्म और जलवायु परिवर्तन के प्रति समुत्थानशक्ति को प्राथमिकता देकर, भारत अपने विकास को संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों, विशेष रूप से SDG13 (जलवायु-परिवर्तन कार्रवाई) और SDG15 (थलीय जीवों की सुरक्षा) के अनुरूप बना सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. वर्तमान में संचालित मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के प्रकाश में, अंडमान और निकोबार क्षेत्र में जनजातीय अधिकारों, जैवविविधता संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित संभावित चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न 1. निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन-सा एक 'दश अंश जलमार्ग' द्वारा आपस में पृथक् किया जाता है? (2014) (a) अन्दमान एवं निकोबार उत्तर: (a) प्रश्न 2. निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल-भित्तियाँ हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोंपेन जनजाति पाई जाती है? (2009) (a) नीलगिरि पहाड़ियाँ उत्तर: (b) |