भारत और पश्चिम एशिया | 07 May 2025

यह एडिटोरियल 06/05/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “Link West marks India’s strategic pivot in West Asia” लेख पर आधारित है। यह लेख “लिंक वेस्ट” नीति के माध्यम से भारत की पश्चिम एशिया भागीदारी के परिधीय से रणनीतिक स्तर में परिवर्तन को दर्शाता है, जिसमें IMEEC, चाबहार पोर्ट और रक्षा संबंधों जैसी प्रमुख साझेदारियाँ और पहल शामिल हैं।

प्रिलिम्स के लिये:पश्चिम एशियाई क्षेत्र, चाबहार बंदरगाह, खाड़ी सहयोग परिषद, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, बेल्ट एंड रोड पहल, इस्लामिक सहयोग संगठन, आईएमईसी कॉरिडोर, गुट निरपेक्ष आंदोलन, लाल सागर, बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य। मेन्स के लिये:पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के संबंध, भारत के हित से जुड़े पश्चिम एशिया से संबंधित मुद्दे। |

भारत ने पश्चिम एशिया के साथ अपने संबंधों को एक सीमित सहभागिता से रणनीतिक प्रभाव में बदल दिया है, जो व्यावहारिक "लिंक वेस्ट" दृष्टिकोण पर आधारित है। यह कूटनीतिक बदलाव संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ मज़बूत साझेदारी पर आधारित है, जिनके साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2023-24 में क्रमशः 84 अरब अमेरिकी डॉलर और 43 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है। भारत की रणनीतिक पहलों में खाड़ी के माध्यम से भारत को यूरोप से जोड़ने वाला IMEC गलियारा, इज़रायल के साथ रक्षा सहयोग मज़बूत करना और INSTC के माध्यम से ईरान के चाबहार बंदरगाह का विकास शामिल है। यह दृष्टिकोण जटिल भू-राजनीतिक तनावों को दूर करते हुए ऊर्जा सुरक्षा, प्रवासी हितों और क्षेत्रीय संपर्क को संतुलित करता है।

समय के साथ पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध कैसे विकसित हुए हैं?

- स्वतंत्रता-पूर्व: प्रारंभिक व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

- पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध प्राचीन काल से हैं, जो व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर आधारित हैं।

- प्रमुख व्यापार मार्ग भारत को अरब प्रायद्वीप, फारस और अन्य स्थानों से जोड़ते थे, जिससे वस्तुओं, विचारों एवं धार्मिक प्रभावों का आदान-प्रदान सुगम होता था।

- स्वतंत्रता के बाद (1947-1990 का दशक): स्वतंत्रता के बाद, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध उसके गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के रुख से प्रभावित हुए।

- सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों के साथ तटस्थ संबंध बनाए रखते हुए भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का भी समर्थन किया।

- वर्ष 1970 और 1980 के दशक में भारत ने तेल समृद्ध देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाए रखे, लेकिन आर्थिक भागीदारी ऊर्जा आयात और श्रम प्रवास तक ही सीमित थी।

- सऊदी अरब, इराक और ईरान जैसे देशों के साथ तटस्थ संबंध बनाए रखते हुए भारत ने फिलिस्तीनी मुद्दे का भी समर्थन किया।

- उदारीकरण और आर्थिक विकास (1991-2000): आर्थिक संबंधों का विस्तार

- वर्ष 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने पश्चिम एशिया के साथ मज़बूत वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों के लिये नए द्वार खोल दिये हैं।

- खाड़ी क्षेत्र भारत की ऊर्जा सुरक्षा और धन प्रेषण के लिये महत्त्वपूर्ण बन गए हैं।

- भारत के बढ़ते आईटी क्षेत्र ने खाड़ी देशों की भी रुचि आकर्षित करना शुरू कर दिया, जिससे आर्थिक संबंध मज़बूत हुए हैं।

- वर्ष 1990 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण ने पश्चिम एशिया के साथ मज़बूत वाणिज्यिक और कूटनीतिक संबंधों के लिये नए द्वार खोल दिये हैं।

- रणनीतिक पुनर्विन्यास (2000 से वर्तमान तक): रणनीतिक और सुरक्षा सहयोग को मज़बूत करना

- भारत ने अधिक सक्रिय विदेश नीति अपनाई, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इज़रायल के साथ सुरक्षा और रक्षा संबंध में वृद्धि हुई है।

- यह क्षेत्र ऊर्जा विविधीकरण, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और रक्षा सहयोग में प्रमुख साझेदार बन गया है।

- I2U2 (भारत, इज़रायल, यूएई, अमेरिका) और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) जैसी नई पहलें, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक ढाँचे में भारत के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करती हैं।

- I2U2 (भारत, इज़रायल, यूएई, अमेरिका) और IMEC (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा) जैसी नई पहलें, क्षेत्रीय भू-राजनीतिक ढाँचे में भारत के बढ़ते एकीकरण को रेखांकित करती हैं।

- वर्तमान स्थिति: क्षेत्रीय नेतृत्व और भागीदारी

- वर्तमान में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध रणनीतिक साझेदारी, सह-विकास परियोजनाओं और सतत् विकास के लिये साझा दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित हैं।

- भारत का "पश्चिम की ओर देखो" दृष्टिकोण बहुआयामी जुड़ाव को बढ़ाने, आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्राथमिकता देने पर केंद्रित है।

- वर्तमान में, पश्चिम एशिया के साथ भारत के संबंध रणनीतिक साझेदारी, सह-विकास परियोजनाओं और सतत् विकास के लिये साझा दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित हैं।

भारत के लिये पश्चिम एशिया का क्या महत्त्व है?

- आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी: पश्चिम एशिया के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव महत्त्वपूर्ण है, जो हाइड्रोकार्बन, बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उभरते क्षेत्रों में व्यापार से प्रेरित है।

- भारत की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, यह क्षेत्र महत्त्वपूर्ण ऊर्जा संसाधनों की आपूर्ति के साथ-साथ आकर्षक निवेश अवसर भी प्रदान करता है।

- भारत के तीसरे सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार यूएई ने वर्ष 2023-24 में 84 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार किया, जो इस क्षेत्र के आर्थिक महत्त्व को दर्शाता है।

- भारत-यूएई व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-तेल व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचाना है।

- इसके अतिरिक्त, खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र वर्ष 2022-23 में भारत के कुल व्यापार का 15.8% हिस्सा होगा, जो दोनों क्षेत्रों के बीच अन्योन्याश्रितता पर ज़ोर देता है।

- ऊर्जा सुरक्षा: पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा (विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में, जो भारत की बढ़ती औद्योगिक मांगों को पूरा करता है।) का आधार बना हुआ है।

- विविधीकरण के बावजूद, भारत का 50% से अधिक कच्चे तेल का आयात अभी भी खाड़ी देशों से होता है।

- सऊदी अरब और इराक भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्त्ता हैं। भारत के ऊर्जा विविधीकरण प्रयासों को कतर के साथ फरवरी 2024 में हस्ताक्षरित 20-वर्षीय LNG सौदे जैसी साझेदारियों से बल मिला है, जो भारत के LNG आयात का 38% प्रदान करता है।

- भू-राजनीतिक और सामरिक महत्त्व: मध्य पूर्व भारत की व्यापक भू-राजनीतिक रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण है, जो यूरोप, अफ्रीका और मध्य एशिया के लिये प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है।

- सऊदी अरब और इजरायल जैसी प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों के साथ भारत के गहरे होते संबंध, तथा बढ़ते रक्षा और सुरक्षा सहयोग, इसके क्षेत्रीय प्रभाव को मज़बूत करते हैं।

- I2U2 (भारत, इजराइल, यूएई, अमेरिका) जैसी पहलों में भारत की भागीदारी, भारत की रणनीतिक गणना में इस क्षेत्र की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।

- इसके अलावा, भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा खाड़ी के माध्यम से संपर्क बढ़ाने के लिये एक परिवर्तनकारी परियोजना है।

- सुरक्षा और रक्षा सहयोग: पश्चिम एशिया भारत के सुरक्षा हितों के लिये महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से अरब सागर और हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में समुद्री सुरक्षा के संबंध में।

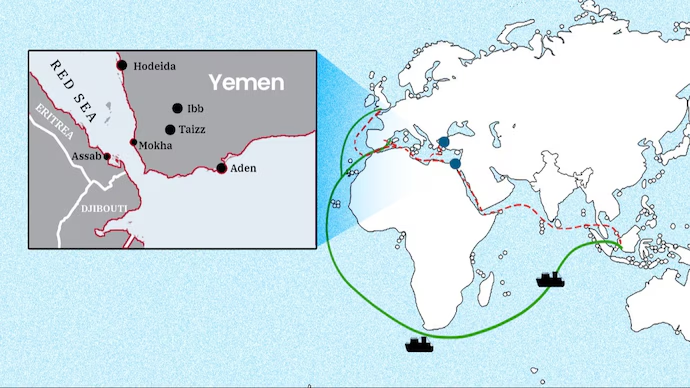

- यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से बढ़ते मिसाइल और ड्रोन खतरे क्षेत्र की सुरक्षा कमज़ोरियों को उजागर करते हैं (जैसा कि हाल ही में लाल सागर संकट में देखा गया है)।

- ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ भारत का विस्तारित नौसैनिक सहयोग क्षेत्रीय स्थिरता (विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा में) सुनिश्चित करता है।

- वर्ष 2023 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के बीच त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास क्षेत्रीय रक्षा सहयोग में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा।

- लोगों-से-लोगों के संबंध और प्रवासी भारतीय समुदाय (डायस्पोरा) के संपर्क: भारत के विदेश मंत्री ने ठीक ही कहा है कि – "खाड़ी क्षेत्र में हमारी उपस्थिति व्यापक और महत्त्वपूर्ण दोनों है। यहाँ 90 लाख से अधिक भारतीय रहते और कार्यरत हैं, और खाड़ी क्षेत्र, मध्य पूर्व एवं उत्तरी अफ्रीका (MENA) तथा भूमध्यसागरीय क्षेत्र के लिये एक प्रवेशद्वार के रूप में भी कार्य करता है।"

- 9 मिलियन की संख्या वाले भारतीय प्रवासी समुदाय प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की महत्त्वपूर्ण धनराशि अपने घर भेजते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध मज़बूत होते हैं।

- अकेले संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं, जो देश की श्रम शक्ति और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- अकेले संयुक्त अरब अमीरात में 3.5 मिलियन से अधिक भारतीय रहते हैं, जो देश की श्रम शक्ति और आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं।

- 9 मिलियन की संख्या वाले भारतीय प्रवासी समुदाय प्रतिवर्ष अरबों डॉलर की महत्त्वपूर्ण धनराशि अपने घर भेजते हैं, जिससे द्विपक्षीय संबंध मज़बूत होते हैं।

भारत-पश्चिम एशियाई संबंधों को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भू-राजनीतिक अस्थिरता और बदलते गठबंधन: पश्चिम एशिया की भू-राजनीतिक अस्थिरता, जिसमें इज़रायल-हमास और सऊदी-ईरान तनाव जैसे संघर्ष शामिल हैं, भारत के कूटनीतिक प्रयासों को जटिल बनाती है।

- यद्यपि भारत एक संतुलित दृष्टिकोण चाहता है, फिर भी चीन द्वारा मध्यस्थता किये गए सऊदी-ईरान संबंधों में हालिया बदलाव इसकी तटस्थता को चुनौती देते हैं।

- दोनों देशों के साथ भारत के हित, जैसे सऊदी अरब के साथ ऊर्जा सहयोग और ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह तक पहुँच, एक-दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं।

- ऊर्जा परिवर्तन और स्रोतों का विविधीकरण: नवीकरणीय ऊर्जा के लिये भारत का प्रयास तनाव उत्पन्न करता है, क्योंकि पश्चिम एशियाई हाइड्रोकार्बन पर इसकी निर्भरता बनी हुई है, जो अभी भी इसके कच्चे तेल की 50% से अधिक आपूर्ति करते हैं।

- यद्यपि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है, तथापि हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण से दीर्घकालिक संबंध जटिल हो रहे हैं।

- भारत को खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख साझेदारियों को अस्थिर किये बिना ऊर्जा सुरक्षा और हरित ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं की इस दोहरी चुनौती से निपटना होगा।

- यद्यपि भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिये खाड़ी देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है, तथापि हरित ऊर्जा की ओर संक्रमण से दीर्घकालिक संबंध जटिल हो रहे हैं।

- वैश्विक शक्तियों और सामरिक गठबंधनों से प्रतिस्पर्द्धा: चीन की बेल्ट एंड रोड पहल (BRI) ने पश्चिम एशिया में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ा दी है, जिससे बुनियादी अवसंरचना और व्यापार में भारत के प्रभाव को चुनौती मिल रही है।

- यद्यपि संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के साथ भारत के आर्थिक संबंध मज़बूत हुए हैं, तथापि अन्य क्षेत्रों में चीन का प्रभुत्व भारत के लक्ष्यों को जटिल बनाता है।

- वर्ष 2023 में, सऊदी अरब के साथ चीन का व्यापार 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगा, जिससे उसकी आर्थिक उपस्थिति और अधिक विस्तारित होगी।

- भारत ने भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) जैसी पहलों का लाभ उठाकर प्रतिक्रिया व्यक्त की है, लेकिन प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा (विशेष रूप से बंदरगाहों और बुनियादी अवसंरचना में), जिसमें ग्वादर बंदरगाह (पाकिस्तान), जिबूती बंदरगाह (जिबूती), अकाबा बंदरगाह (जॉर्डन) और प्रस्तावित ईरान-चीन व्यापार गलियारा शामिल हैं।

- सुरक्षा खतरे और समुद्री चुनौतियाँ: लाल सागर में हूती विद्रोहियों द्वारा बढ़ते मिसाइल और ड्रोन हमले भारत के समुद्री सुरक्षा प्रयासों को जटिल बनाते हैं, जिससे महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्ग प्रभावित होते हैं।

- पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्षों के कारण रसद और बीमा लागत बढ़ने की आशंका है, जिससे तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि जैसे क्षेत्रों में भारत के व्यापार को नुकसान पहुँचेगा।

- बाब अल-मन्देब जलडमरूमध्य और अन्य अवरोधक बिंदु भारत के ऊर्जा आयात एवं व्यापार के लिये महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं, जिससे रक्षा संबंधों को जारी रखना आवश्यक हो गया है।

- बहुध्रुवीय क्षेत्र में कूटनीतिक संतुलन: भारत के समक्ष इज़रायल और खाड़ी अरब देशों के साथ अपने गहरे होते संबंधों को संतुलित करने की चुनौती है, साथ ही उसे फिलिस्तीन के प्रति अपने पारंपरिक समर्थन को कायम रखना है।

- हालाँकि, भारत ने रक्षा, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इज़रायल और UAE दोनों के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाया है, जिससे उसकी कूटनीतिक चपलता का प्रदर्शन हुआ है। हालांकि, फिलिस्तीनी राज्य के लिये भारत के दीर्घकालिक समर्थन के साथ इन संबंधों को संतुलित करना एक कठिन काम है।

- श्रम अधिकार और प्रवासी मुद्दे: खाड़ी देशों में 9 मिलियन से अधिक भारतीय कार्यरत हैं, अतः प्रवासी कल्याण सुनिश्चित करना भारत-पश्चिम एशिया संबंधों में एक महत्त्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है।

- हाल के सुधारों के बावजूद, जैसे कि संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वित्तीय एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिये RuPay कार्ड को अपनाना, श्रम अधिकारों के मुद्दे संबंधों में तनाव उत्पन्न कर रहे हैं।

- हाल ही में कुवैत में हुई आग त्रासदी, जिसमें कई भारतीय प्रवासी श्रमिकों की जान चली गई, ने उनकी सुरक्षा और कल्याण के महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर पुनः ध्यान आकर्षित किया है।

भारत अपने पश्चिम एशियाई दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के लिये क्या उपाय अपना सकता है?

- बहुपक्षीय कूटनीतिक जुड़ाव को गहन करना: भारत को क्षेत्रीय बहुपक्षीय कार्यढाँचों में अपनी कूटनीतिक उपस्थिति को सुदृढ़ करना चाहिये, जैसे कि भारत-खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) रणनीतिक वार्ता और I2U2 (भारत, इज़रायल, UAE, US) साझेदारी।

- ये मंच भारत को क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार में बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।

- समुद्री सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और ऊर्जा परिवर्तन जैसे रणनीतिक मुद्दों पर नियमित वार्ता करके भारत पश्चिम एशिया के उभरते भू-राजनीतिक परिदृश्य में एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर सकता है।

- आर्थिक और व्यापारिक साझेदारी का विस्तार: भारत को प्रमुख खाड़ी देशों के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को मज़बूत करना चाहिये तथा पारंपरिक हाइड्रोकार्बन से परे नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य सेवा नवाचार जैसे क्षेत्रों को लक्ष्य बनाना चाहिये।

- बुनियादी अवसंरचना, स्मार्ट शहरों और विनिर्माण में सह-विकास पहल को बढ़ावा देकर, भारत संधारणीय आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है तथा दीर्घकालिक अंतर-निर्भरताएँ स्थापित कर सकता है।

- रणनीतिक वाणिज्यिक कूटनीति द्वारा समर्थित आर्थिक सहयोग के प्रति समग्र दृष्टिकोण, पश्चिम एशिया के लिये एक केंद्रीय आर्थिक साझेदार के रूप में भारत की स्थिति को मज़बूत करेगा।

- सुरक्षा और आतंकवाद-रोधी सहयोग को मज़बूत करना: भारत को संयुक्त आतंकवाद-रोधी अभियानों, खुफिया-साझाकरण प्लेटफॉर्म और रणनीतिक रक्षा साझेदारी के माध्यम से खाड़ी देशों के साथ सुरक्षा सहयोग को तीव्र करना चाहिये।

- सामूहिक रक्षा और साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता देने वाले क्षेत्रीय सुरक्षा कार्यढाँचे का निर्माण करके, भारत महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा करते हुए क्षेत्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ा सकता है।

- आतंकवाद-रोधी तंत्र और सीमा सुरक्षा पहलों को गति देने से यह सुनिश्चित होगा कि भारत एवं उसके पश्चिम एशियाई साझेदार सामूहिक रूप से उग्रवाद से बढ़ते खतरों का समाधान कर सकें।

- ऑपरेशन सिंदूर सटीकता और रणनीतिक संकल्प के साथ आतंकवाद के खतरे से निपटने की भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता एवं क्षमता को रेखांकित करता है।

- लोगों के बीच आपसी संपर्क और सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देना: भारत को सांस्कृतिक समन्वय, शैक्षिक साझेदारी और श्रम कल्याण कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ाकर सॉफ्ट पावर कूटनीति का लाभ उठाना चाहिये।

- पश्चिम एशिया में भारतीय प्रवासियों की भूमिका को मज़बूत करने से सामाजिक-सांस्कृतिक बंधन गहरे होंगे तथा विश्वास और साझा मूल्यों की नींव तैयार होगी।

- शैक्षिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों, सहयोगात्मक अनुसंधान पहलों और सांस्कृतिक कूटनीति को सुविधाजनक बनाकर भारत मानव पूंजी विकास में स्वयं को अग्रणी के रूप में स्थापित कर सकता है।

- रणनीतिक क्षेत्रीय अवसंरचना परियोजनाओं को बढ़ावा देना: भारत को पश्चिम एशिया में अवसंरचना सह-विकास परियोजनाओं का नेतृत्व करना चाहिये तथा कनेक्टिविटी गलियारों एवं बंदरगाह विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEEC) जैसी पहल क्षेत्रीय व्यापार एकीकरण को बढ़ाने और बहुविधीय संपर्क को बढ़ावा देने में सहायक होगी।

- सीमा पार बुनियादी अवसंरचना और सतत् विकास को प्राथमिकता देकर भारत आर्थिक अंतरनिर्भरता एवं रणनीतिक क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा दे सकता है।

- इससे न केवल व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि दीर्घावधि में क्षेत्रीय सहयोग और भू-राजनीतिक स्थिरता के लिये उत्प्रेरक का काम भी होगा।

- डिजिटल और तकनीकी सहयोग का लाभ उठाना: भारत को पश्चिम एशिया के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग, डिजिटल वित्तीय समावेशन और AI-संचालित साझेदारी को बढ़ावा देकर अपनी डिजिटल कूटनीति को तीव्र करना चाहिये।

- प्रौद्योगिकी अंतरण की पेशकश और संयुक्त नवाचार केंद्र स्थापित करके, भारत क्षेत्र के डिजिटल परिवर्तन एवं स्मार्ट गवर्नेंस पहलों का समर्थन कर सकता है।

- फिनटेक, ब्लॉकचेन और AI जैसे क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी इनक्यूबेटरों एवं उद्यमशीलता साझेदारी को बढ़ावा देने से भारत व पश्चिम एशिया दोनों भविष्य-सुरक्षित अर्थव्यवस्थाओं का सह-विकास करने में सक्षम होंगे।

निष्कर्ष:

भारत की पश्चिम एशिया नीति अब एक परिपक्व और भविष्य-उन्मुख रणनीतिक सहभागिता के रूप में विकसित हो चुकी है— जिसकी बुनियाद ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक विविधीकरण एवं क्षेत्रीय संपर्क पर आधारित है। व्यापार, प्रौद्योगिकी एवं रक्षा के क्षेत्रों में बढ़ती सहभागिता यह संकेत देती है कि भारत अब एक निष्क्रिय सहयोगी नहीं, बल्कि एक सक्रिय व प्रभावशाली क्षेत्रीय भागीदार की भूमिका में उभर रहा है।

आगे बढ़ते हुए, भारत को इस गति को बनाए रखने के लिये समावेशी कूटनीति, अवसंरचनात्मक नेतृत्व और जनकेंद्रित भागीदारी को प्राथमिकता देनी होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "पश्चिम एशिया के साथ भारत का जुड़ाव परिधीय भागीदारी से विकसित होकर सामरिक साझेदारी में बदल गया है, जो आर्थिक, ऊर्जा और भू-राजनीतिक विचारों पर आधारित है। परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. दक्षिण-पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में से कौन-सा एक देश भूमध्यसागर तक फैला नहीं है? (2015) (a) सीरिया उत्तर: (b) प्रश्न 2. कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित पद ‘टू-स्टेट सोल्यूशन’ किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? (2018) (a) चीन उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. "भारत के इज़रायल के साथ संबंधों ने हाल में एक ऐसी गहराई एवं विविधता प्राप्त कर ली है, जिसकी पुनर्वापसी नहीं की जा सकती है।" विवेचना कीजिये। (2018) |