डिजिटल इंडिया मिशन के 10 वर्ष | 02 Jul 2025

यह एडिटोरियल 01/07/2025 को बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित “Digital decade: India's journey from inclusion to tech innovation” पर आधारित है। यह लेख डिजिटल इंडिया की परिवर्तनकारी यात्रा को सामने लाता है तथा तकनीक तक पहुँच बढ़ाने और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में इसकी सफलता पर प्रकाश डालता है।

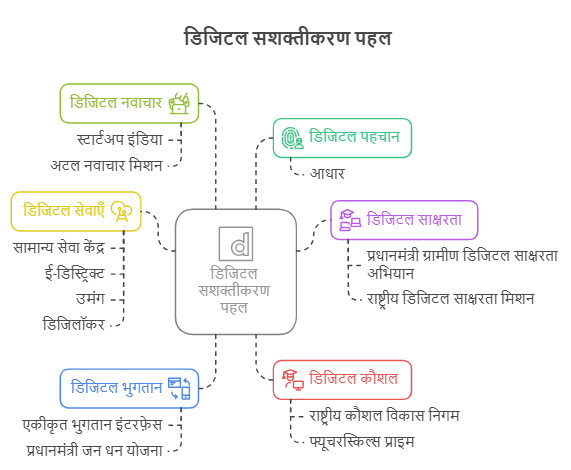

प्रिलिम्स के लिये:डिजिटल इंडिया, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर), कॉमन सर्विस सेंटर, UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस), JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) सिस्टम, विश्वस्य-ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक, उमंग, डिजीलॉकर, स्वामित्व, एग्रीस्टैक मेन्स के लिये:डिजिटल इंडिया मिशन के तहत भारत द्वारा की गई प्रमुख प्रगति, भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

10 वर्ष पहले, भारत ने डिजिटल इंडिया मिशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना था। इस मिशन ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है, इंटरनेट कनेक्शन की संख्या 250 मिलियन से बढ़कर 970 मिलियन हो गई है, UPI हर वर्ष 100 अरब से अधिक लेन-देन को संसाधित करता है तथा प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ने देश भर में MSME को सशक्त बनाते हुए ₹3.48 ट्रिलियन की बचत की है। डिजिटल इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम से एक जन आंदोलन में बदल गया है, जिसने पूरे देश में शासन, वाणिज्य और दैनिक जीवन को मौलिक रूप से बदल दिया है। हालाँकि, जैसे-जैसे भारत डिजिटल शासन से वैश्विक डिजिटल नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है, आगे की राह के लिये समावेशी नवाचार और प्रौद्योगिकी समाधानों पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता है, जो वास्तव में प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाते हैं।

डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत ने क्या प्रमुख प्रगति की है?

- डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: डिजिटल अवसंरचना के विस्तार के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने और ऑनलाइन पहुँच बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण रही है।

- यह बुनियादी ढाँचा विभिन्न ई-गवर्नेंस और वित्तीय समावेशन पहलों के लिये रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है।

- भारत में इंटरनेट की पहुँच वर्ष 2014 में 250 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2023 तक 970 मिलियन से अधिक हो गई है तथा ग्रामीण क्षेत्रों को भी तेज़ी से ऑनलाइन किया जा रहा है।

- 400,000 से अधिक सामान्य सेवा केंद्र (CSC) स्थापित किये गए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन के अंतर को प्रत्यक्ष रूप से कम कर रहे हैं।

- डिजिटल भुगतान प्रणालियों के माध्यम से वित्तीय समावेशन: डिजिटल इंडिया के वित्तीय समावेशन पर जोर ने भुगतान परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है, जिससे वित्तीय सेवाएँ सबसे वंचित वर्गों के लिये भी सुलभ हो गई हैं।

- UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) एक अग्रणी उपकरण के रूप में उभरा है, जो निर्बाध और सुरक्षित लेनदेन की पेशकश करके डिजिटल अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है।

- वित्त वर्ष 23 में, UPI ने 139 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 8,375 करोड़ से अधिक लेनदेन संसाधित किये, जो वित्त वर्ष 18 में 92 करोड़ लेनदेन से तीव्र वृद्धि है।

- यह अभूतपूर्व वृद्धि वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और सरकारी हस्तांतरण को सुव्यवस्थित करने में डिजिटल भुगतान की भूमिका को दर्शाती है।

- आधार- सेवा वितरण के लिये उत्प्रेरक: आधार ने भारत में कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करने के तरीके को बदल दिया है, जिससे सब्सिडी और लाभों का निर्बाध और पारदर्शी वितरण संभव हो गया है।

- 138 करोड़ से अधिक व्यक्तियों के नामांकन के साथ, यह JAM (जन धन-आधार-मोबाइल) प्रणाली का आधार बन गया है, जिससे लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) संभव हो गया है तथा लीकेज कम हो गई है।

- उदाहरण के लिये, DBT ने नागरिकों को सीधे 44 ट्रिलियन रुपए हस्तांतरित करने में मदद की है, जिससे अनुमानतः 3.48 ट्रिलियन रुपए की बचत हुई है।

- डिजिटल साक्षरता और सशक्तीकरण: प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान (PMGDISHA) जैसी पहलों के माध्यम से, भारत ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता सुनिश्चित करने की दिशा में काम किया है।

- इससे नागरिकों को, विशेषकर ग्रामीण भारत में, बैंकिंग, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी डिजिटल सेवाओं से जुड़ने में सशक्त बनाया गया है।

- वर्ष 2024 तक, 48 मिलियन से अधिक ग्रामीण नागरिकों को PMGDISHA के तहत प्रमाणित किया जा चुका है, जिससे उन्हें आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस किया जा सकेगा।

- इस बदलाव को 6 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने, डिजिटल विभाजन को दूर करने और डिजिटल प्लेटफार्मों को अधिक समावेशी बनाने के सरकार के प्रयासों से भी समर्थन मिला है।

- उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ नवाचार को बढ़ावा दे रही हैं: भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (इंडियाएआई मिशन, RBI के MuleHunter.ai के माध्यम से), ब्लॉकचेन (विश्वास्य-ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिये रणनीतिक रूप से खुद को तैयार किया है।

- इन प्रौद्योगिकियों का उपयोग अब कृषि, स्वास्थ्य और शासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है।

- उदाहरण के लिये पीएम-किसान द्वारा प्रस्तुत AI-संचालित चैटबॉट ने पात्रता और भुगतान की स्थिति पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करके 5 लाख से अधिक किसानों को सशक्त बनाया है।

- स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स के अनुसार, AI पर भारत के फोकस के कारण वहाँ उत्कृष्टता के AI केंद्रों की स्थापना हुई है तथा वैश्विक स्तर पर AI कौशल प्रसार में अग्रणी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई।

- ई-गवर्नेंस और पारदर्शी सेवा वितरण: डिजिटल इंडिया मिशन ने उमंग, डिजीलॉकर और ई-साइन जैसे ई-गवर्नेंस प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकारी सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित हुई है।

- उमंग अब 2,077 से अधिक सेवाएँ प्रदान करता है, जिसमें 7 करोड़ से अधिक उपयोगकर्त्ता सरकारी सेवाओं का निर्बाध उपयोग कर रहे हैं।

- सार्वजनिक सेवाओं के डिजिटलीकरण से कागजी कार्रवाई और भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है, जैसा कि 19 करोड़ से अधिक ई-हस्ताक्षर जारी होने से स्पष्ट है, जो सरकारी दस्तावेजों के लिये कानूनी सत्यापन प्रदान करते हैं।

- स्वामित्व जैसी योजनाओं के तहत 2.4 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किये गए हैं तथा 6.47 लाख गाँवों का मानचित्रण किया गया है, जिससे वर्षों से चली आ रही भूमि संबंधी अनिश्चितता समाप्त हो गई है।

- डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना और टेलीमेडिसिन: भारत के डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना में तेजी से वृद्धि देखी गई है, विशेष रूप से ई-संजीवनी जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से, जो टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान करता है तथा कोविन, जिसने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को सुविधाजनक बनाया।

- 38.18 करोड़ पंजीकृत मरीजों और लाखों लोगों को ऑनलाइन परामर्श से लाभान्वित करने के साथ, इन पहलों ने यह सुनिश्चित किया है कि स्वास्थ्य सेवाएँ सबसे दूरस्थ क्षेत्रों तक भी पहुँचे।

- आयुष्मान भारत डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 67 मिलियन से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों को एकीकृत करने के लिये तैयार है, जिससे देश भर में स्वास्थ्य सेवा की पहुँच और निगरानी में सुधार होगा।

- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (DPI) का विकास: भारत की DPI, जिसका प्रतीक आधार, UPI और डिजीलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म हैं, ने डिजिटल गवर्नेंस में एक वैश्विक मानदंड स्थापित किया है।

- ये प्लेटफॉर्म सुरक्षित, अंतर-संचालनीय सेवाएँ प्रदान करते हैं, पारदर्शिता, जवाबदेही और पहुँच को बढ़ाते हैं।

- वर्ष 2024 तक, आधार ने 2 बिलियन से अधिक मासिक प्रमाणीकरण लेनदेन उत्पन्न किये हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ न केवल सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित करती हैं, बल्कि डिजिटल अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देती हैं, जो डिजिटल महाशक्ति के रूप में भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती हैं।

- प्रौद्योगिकी के माध्यम से कौशल और रोज़गार: फ्यूचरस्किल्स प्राइम जैसी पहलों और तकनीकी पारिस्थितिकी प्रणालियों के विस्तार के माध्यम से कार्यबल को पुनः कुशल बनाने के सरकार के प्रयासों ने प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में भारत की स्थिति को बढ़ाया है।

- भारत 180,000 से अधिक स्टार्टअप के साथ विश्व का सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है, तथा वर्ष 2025 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था में 60-65 मिलियन नई नौकरियाँ उत्पन्न होने की उम्मीद है।

- नैसकॉम के साथ साझेदारी में फ्यूचरस्किल्स प्राइम पहल ने 1 लाख से अधिक IT पेशेवरों को AI, ब्लॉकचेन और IOT में अत्याधुनिक कौशल से लैस किया है, जिससे यह सुनिश्चित हुआ है कि भारत वैश्विक तकनीक दौड़ में सबसे आगे बना रहे।

- डिजिटल कृषि और ग्रामीण परिवर्तन: डिजिटल कृषि मिशन कृषि क्षेत्र में परिवर्तन की दिशा में भारत की नवीनतम पहलों में से एक है।

- एग्रीस्टैक और कृषि निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का लाभ उठाकर, भारत का लक्ष्य किसानों को फसल योजना, मौसम पूर्वानुमान और बाज़ार संपर्क के लिये बेहतर उपकरणों तक पहुँच प्रदान करना है।

- उदाहरण के लिये, कृषि डीएसएस, फसल उपज पूर्वानुमान और आपदा प्रबंधन में किसानों की सहायता के लिये भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत करता है।

भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- डिजिटल विभाजन और असमानता: महत्त्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, भारत का डिजिटल विभाजन एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है, जिसमें शहरी और ग्रामीण इंटरनेट पहुँच के बीच बहुत बड़ा अंतर है।

- जबकि शहरी क्षेत्रों को हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का लाभ मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र अभी भी अविश्वसनीय इंटरनेट पहुँच से जूझ रहे हैं।

- NSSO के आँकड़ों के अनुसार, ग्रामीण भारतीय परिवारों में से केवल 24% के पास इंटरनेट की पहुँच है, जबकि शहरों में यह पहुँच 66% है।

- यह असमानता डिजिटल पहलों की प्रभावशीलता को सीमित करती है, समावेशी विकास में बाधा डालती है तथा ई-स्वास्थ्य और डिजिटल शिक्षा जैसी सेवाओं तक समान पहुँच को रोकती है।

- साइबर सुरक्षा और डेटा गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: जैसे-जैसे भारत का डिजिटल क्षेत्र विस्तृत हो रहा है, साइबर सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, विशेष रूप से साइबर हमलों और डेटा उल्लंघनों में वृद्धि के साथ।

- डिजिटल लेनदेन और व्यक्तिगत डेटा के भंडारण में वृद्धि से डेटा चोरी और गोपनीयता उल्लंघन का जोखिम बढ़ जाता है।

- भारत विश्व में साइबर हमलों के मामले में दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बनकर उभरा है, क्योंकि वर्ष 2024 में 95 भारतीय संस्थाएँ डेटा चोरी के चपेट में आईं।

- इसके अलावा, देश में डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर स्कैम और संबंधित साइबर अपराधों की संख्या वर्ष 2022 और 2024 के बीच लगभग तीन गुना हो गई, जिससे नागरिक तेज़ी से डिजिटल होते विश्व में सुरक्षा खतरों के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे।

- विखंडित डिजिटल अवसंरचना और अंतर-संचालन: भारत का डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र अपने बुनियादी ढाँचे में एकरूपता के अभाव से ग्रस्त है तथा विभिन्न राज्य डिजिटलीकरण के विभिन्न स्तरों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

- यह विखंडन सेवाओं के निर्बाध वितरण में बाधा डालता है, विशेष रूप से संघीय प्रणाली में जहाँ डेटा-शेयरिंग और क्रॉस-प्लेटफॉर्म संचालन प्रायः जटिल होते हैं।

- उदाहरण के लिये जबकि आधार ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, ई-डिस्ट्रिक्ट और ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म जैसी राज्य स्तरीय पहल अक्सर कुशलतापूर्वक एकीकृत करने में विफल रहती हैं, जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण में असमानता उत्पन्न होती है।

- डिजिटल साक्षरता और कौशल अंतराल: PMGDISHA जैसे बड़े पैमाने के कार्यक्रमों के बावजूद, डिजिटल साक्षरता दर कम बनी हुई है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ लोग अभी भी नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिये संघर्ष करते हैं।

- देश को डिजिटल कौशल उन्नयन की अत्यधिक आवश्यकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उसका कार्यबल तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था की मांगों को पूरा कर सके।

- NSS के 78वें दौर के सर्वेक्षण (2020-21) से पता चलता है कि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में कंप्यूटर साक्षरता दर केवल 24.7% है।

- साथ ही, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2.9 करोड़ कुशल श्रमिकों की कमी है। आईटी (IT) और बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग के कारण यह अंतर और भी गंभीर हो गया है, जो कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी के मार्ग में एक बड़ा अवरोध बनता जा रहा है।

- उभरती प्रौद्योगिकियों में विनियामक और नीतिगत अंतराल: भारत ने अभी तक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ब्लॉकचेन और IoT जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को पूरी तरह से विनियमित नहीं किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में उनके अपनाने में अनिश्चितता बनी हुई है।

- इन प्रौद्योगिकियों के लिये व्यापक नीतिगत ढाँचे के अभाव से स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में इनके एकीकरण में देरी हो सकती है।

- उदाहरण के लिये भारत में वर्तमान में जनरेटिव AI को सीधे संबोधित करने वाले विशिष्ट कानूनों का अभाव है। इसके अलावा, भारत के कॉपीराइट ढाँचे में AI-जनरेटेड सामग्री पर स्पष्टता का अभाव है।

- सरकार द्वारा हाल ही में AI उत्कृष्टता केंद्रों के लिये किया गया प्रयास सही दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन शासन में AI को एकीकृत करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास की आवश्यकता है।

- सरकारी-निजी क्षेत्र समन्वय और विक्रेता लॉक-इन: भारत में तेजी से हो रहे डिजिटलीकरण के प्रयासों के कारण निजी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर निर्भरता बढ़ गई है, जिससे विक्रेता लॉक-इन और सरकार और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच अपर्याप्त समन्वय के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- GeM और MyGov जैसी सरकारी पहल निजी प्रौद्योगिकी प्रदाताओं पर बहुत अधिक निर्भर हैं, तथा डेटा स्वामित्व एवं गोपनीयता के संबंध में बहुत कम स्पष्टता है।

- यह स्थिति कुछ चुनिंदा टेक कंपनियों पर निर्भरता बढ़ा देती है, जो भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की अनुकूलता को प्रभावित कर सकती है तथा उसे एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के प्रति असुरक्षित बना सकती है।

- उदाहरण के लिये, जबकि आधार का प्रबंधन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय है, स्वामित्व वाली तकनीक न तो सरकार की है और न ही UIDAI की।

- हाशिये पर स्थित समुदायों का डिजिटल बहिष्कार: यद्यपि भारत का डिजिटल परिवर्तन काफी हद तक सफल रहा है, फिर भी कुछ हाशिये पर स्थित समुदायों को अभी भी पहुँच, शिक्षा या जागरूकता की कमी जैसी प्रणालीगत बाधाओं के कारण बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है।

- इससे एक डिजिटल निम्न वर्ग का निर्माण होता है, जिससे सरकारी सेवाओं, नौकरी के अवसरों और सामाजिक लाभों तक उनकी पहुँच सीमित हो जाती है तथा मौजूदा असमानताएँ और बढ़ जाती हैं।

- उदाहरण के लिये, PMGDISHA जैसे प्रयासों के बावजूद, भारत में केवल 3 में से 1 महिला (33%) ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21) है।

- इस डिजिटल क्रांति में आदिवासी आबादी, अनेक पिछड़े वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ सबसे अधिक वंचित हैं।

भारत में डिजिटल सशक्तीकरण और समावेशन को बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- सार्वभौमिक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: समावेशी डिजिटल भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये भारत को एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना चाहिये जो शहरी और ग्रामीण दोनों आबादी के लिये व्यावहारिक कौशल पर केंद्रित हो।

- इस पहल को बुनियादी जागरूकता से आगे बढ़कर नागरिकों को शिक्षा, वित्तीय प्रबंधन और ई-गवर्नेंस के लिये डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने में सक्षम बनाना चाहिये।

- स्कूल पाठ्यक्रमों में डिजिटल साक्षरता को शामिल करके और निशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करके, सरकार व्यक्तियों को डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने, अपवर्जन को कम करने और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में आत्मविश्वास बढ़ाने के लिये सक्षम बना सकती है।

- सुदूर क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना का विस्तार: ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिये सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल अवसंरचना में सुधार की दिशा में रणनीतिक प्रयास आवश्यक है।

- भारत को सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से वंचित क्षेत्रों में 5G नेटवर्क के विस्तार को प्राथमिकता देनी चाहिये तथा दूरसंचार ऑपरेटरों को अपनी सेवाएँ बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

- इसके समानांतर, सैटेलाइट इंटरनेट समाधान या कम लागत वाले ब्रॉडबैंड एक्सेस प्वाइंट जैसे लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने से समुदायों को डिजिटल संसाधनों और सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्राप्त होगी।

- स्थानीयकृत कंटेंट क्रिएशन और एक्सेस: वास्तविक डिजिटल समावेशन के लिये भारत को क्षेत्रीय भाषाओं में कंटेंट क्रिएशन और इसे बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये जो विविध सांस्कृतिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करती हो।

- सरकारी प्लेटफॉर्मों और निजी उद्यमों को बहुभाषी ऐप्स, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म तथा सरकारी पोर्टल विकसित करने के लिये सहयोग करना चाहिये, जो गैर-अंग्रेज़ी भाषियों के लिये भी सुलभ हों।

- इससे विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को आवश्यक सेवाओं तक पहुँच प्राप्त करने, ई-कॉमर्स में भाग लेने और भाषाई बाधाओं के बिना शैक्षिक कंटेंट से जुड़ने में सहायता मिलेगी।

- डिजिटल कौशल विकास के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी: भारत को डिजिटल युग के लिये अपने कार्यबल को पुनः प्रशिक्षित करने और उन्नत बनाने के उद्देश्य से सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिये।

- सरकारी निकायों, प्रौद्योगिकी अग्रणियों और शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग से कोडिंग, साइबर सुरक्षा, AI व डेटा एनालिटिक्स जैसे उच्च मांग वाले डिजिटल कौशल प्रशिक्षण के लिये विशेष प्रशिक्षण केंद्र बनाए जा सकते हैं।

- प्रमाणन कार्यक्रमों और इंटर्नशिप को बढ़ावा देकर भारत रोज़गार क्षमता को बढ़ा सकता है तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा दे सकता है, विशेष रूप से युवाओं और सीमांत समुदायों के बीच।

- डिजिटल स्टार्टअप और नवाचारों के लिये प्रोत्साहन: डिजिटल सशक्तीकरण का एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिये भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शासन में स्थानीय चुनौतियों को हल करने पर केंद्रित डिजिटल स्टार्टअप हेतु प्रोत्साहन शुरू करना चाहिये।

- कर छूट, कम ब्याज दर पर ऋण तथा तकनीक-संचालित उद्यमों के लिये इनक्यूबेटर उपलब्ध कराने से वंचित क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- इसके अतिरिक्त, ‘मेक टेक इन इंडिया’ पहल को बढ़ावा देने से यह सुनिश्चित होगा कि डिजिटल सॉल्यूशन सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक, लागत प्रभावी और आम जनता के लिये उपयुक्त हों।

- डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे को मज़बूत करना: डिजिटल प्रणालियों में विश्वास बढ़ाने के लिये भारत को तत्काल अपने डेटा गोपनीयता और साइबर सुरक्षा कार्यढाँचे को मज़बूत करना होगा।

- मज़बूत गोपनीयता कानून लागू करना और डेटा संरक्षण की निगरानी के लिये नियामक निकायों की स्थापना करना यह सुनिश्चित करेगा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पारदर्शी एवं सुरक्षित रूप से संचालित हों।

- साइबर सुरक्षा स्वच्छता और सुरक्षित डिजिटल प्रथाओं पर सार्वजनिक शिक्षा अभियान, साथ ही डेटा उल्लंघन प्रोटोकॉल के बेहतर प्रवर्तन से नागरिकों के डेटा की सुरक्षा होगी तथा व्यापक डिजिटल एडॉप्शन को प्रोत्साहन मिलेगा।

- ग्रामीण भारत में डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना को बढ़ावा देना: नागरिकों को अपने स्वास्थ्य का सक्रिय रूप से प्रबंधन करने में सशक्त बनाने के लिये डिजिटल स्वास्थ्य समाधानों को ग्रामीण भारत तक विस्तारित किया जाना चाहिये।

- टेलीमेडिसिन सेवाएँ, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और मोबाइल स्वास्थ्य ऐप विकसित करके भारत दूरदराज़ के क्षेत्रों में चिकित्सा परामर्श, निदान एवं उपचार तक पहुँच में सुधार कर सकता है।

- स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं के साथ AI-संचालित स्वास्थ्य उपकरणों का एकीकरण समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप को सक्षम करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं तक समान पहुँच सुनिश्चित करेगा, जिससे शहरी-ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के बीच का अंतर कम होगा।

- एकीकृत डिजिटल गवर्नेंस प्लेटफॉर्म: भारत विभिन्न सरकारी सेवाओं को एकल, एकीकृत प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करके डिजिटल समावेशन को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकता है, जिस तक पहुँच और नेविगेशन आसान है।

- एक सुव्यवस्थित, पारदर्शी डिजिटल गवर्नेंस पोर्टल, जो शिक्षा और कल्याण लाभों से लेकर विधिक सेवाओं तक सब कुछ प्रदान करता है, सार्वजनिक सेवा अनुभव को सरल बनाएगा।

- यह एकीकरण न केवल न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करेगा बल्कि भ्रष्टाचार, विलंब और प्रशासनिक बाधाओं को भी कम करेगा, जिससे नागरिकों के लिये सरकार के साथ समन्वय करना आसान हो जाएगा।

- डिजिटल साक्षरता को सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में एकीकृत करना: डिजिटल साक्षरता को मौजूदा कल्याण कार्यक्रमों जैसे कि MGNREGA, PDS और राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (NREGS) के साथ जोड़ने से लाभार्थियों को इन सेवाओं तक डिजिटल रूप से पहुँचने में मदद मिलेगी।

- यह सुनिश्चित करके कि सरकारी सहायता का प्रत्येक प्राप्तकर्त्ता डिजिटल रूप से साक्षर है, सरकार सेवा वितरण को सुव्यवस्थित कर सकती है, धोखाधड़ी को कम कर सकती है तथा उन लोगों तक समय पर लाभ पहुँच सकती है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

- एकीकृत प्रौद्योगिकी केंद्रों के साथ ग्रामीण डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का पुनरुद्धार: सरकार को ग्रामीण डिजिटल केंद्रों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिये, जो एकीकृत केंद्र हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, कौशल विकास एवं रोज़गार के अवसरों तक पहुँच प्रदान करते हैं।

- ये केंद्र कंप्यूटर, हाई-स्पीड इंटरनेट और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे आवश्यक संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं, साथ ही नवाचार एवं सामुदायिक शिक्षा के लिये स्थान के रूप में भी कार्य कर सकते हैं।

- ऐसे स्थानीयकृत प्रौद्योगिकी केंद्र ग्रामीण उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर सकते हैं, दूरस्थ समुदायों को वैश्विक बाज़ारों से जोड़ सकते हैं तथा डिजिटल क्षेत्र में स्थानीय रोज़गार के अवसरों का सृजन कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

भारत का 'डिजिटल इंडिया' मिशन वास्तव में देश को रूपांतरित कर चुका है—जिसने प्रौद्योगिकी को सुलभ बनाया है, नागरिकों को सशक्त किया है और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के अंतराल को पाटने का कार्य किया है। प्रस्तावित 'डिजिटल इंडिया अधिनियम' इस परिवर्तन को और अधिक सुव्यवस्थित तथा सुरक्षित बना सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य में भी प्रौद्योगिकी समान विकास का साधन बनी रहे। अंततः, "प्रौद्योगिकी की शक्ति केवल नवोन्मेष में नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को उन्नत करने और समावेशी विकास लाने की उसकी क्षमता में निहित होती है।"

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. डिजिटल इंडिया पहल के शासन, वित्तीय समावेशन और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कीजिये। आपकी राय में, मौजूदा चुनौतियों का समाधान करने तथा समाज के सभी वर्गों के लिये समावेशी डिजिटल विकास सुनिश्चित करने हेतु और क्या उपाय लागू किये जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त में से कौन-से, ओपेन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न 1. "चौथी औद्योगिक क्रांति (डिजिटल क्रांति) के प्रादुर्भाव ने ई-गवर्नेंस को सरकार का अविभाज्य अंग बनाने में पहल की है"। विवेचन कीजिये। (2020) |