टूवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज़ इन इंडिया | 25 Jul 2025

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बैंक, 74वाँ संविधान संशोधन अधिनियम 1992, वस्तु एवं सेवा कर, स्मार्ट सिटी मिशन मेन्स के लिये:भारत में शहरी जलवायु जोखिम और लचीलापन रणनीतियाँ, भारत में शहरी नियोजन और सतत् विकास की चुनौतियाँ |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

विश्व बैंक की केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के सहयोग से तैयार की गई रिपोर्ट, जिसका शीर्षक है टूवर्ड्स रेजिलिएंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इन इंडिया’ (Towards Resilient and Prosperous Cities in India), में पूर्वानुमान लगाया गया है। हालाँकि इन शहरों को बाढ़ और अत्यधिक गर्मी जैसे जलवायु जोखिमों का भी सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट इस बात पर बल देती है कि शहरों को अधिक स्वायत्तता तथा जलवायु-लचीली योजना की आवश्यकता है।

भारतीय शहरों को प्रभावित करने वाले प्रमुख जलवायु जोखिम क्या हैं?

- शहरी विकास: अनुमान है कि वर्ष 2050 तक शहरी जनसंख्या लगभग दोगुनी होकर 951 मिलियन हो जाएगी। वर्ष 2030 तक सभी नई नौकरियों में से 70% शहरों में पैदा होंगी, लेकिन तेज़ी से हो रहे शहरीकरण से जलवायु संबंधी झटकों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

- भारतीय शहरों को वर्ष 2050 तक जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचा और सेवाएँ विकसित करने के लिये 2.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

- बाढ़: बाढ़-प्रवण बाढ़-संभावित क्षेत्रों में शहरी विस्तार और कंक्रीट निर्माण में वृद्धि वर्षा जनित बाढ़ (वृष्टि जनित बाढ़) की स्थिति को और गंभीर बना रही है, क्योंकि इससे वर्षा जल का अवशोषण बाधित होता है।

- विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, बाढ़ के कारण वार्षिक हानि वर्ष 2030 तक 5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच सकता है। यदि पर्याप्त अनुकूलन उपाय नहीं किये गए, तो वर्ष 2070 यह हानि बढ़कर 30 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की आशंका है।

- सिर्फ 10–20% सड़कों पर जलभराव होने से किसी शहर की परिवहन प्रणाली का 50% से अधिक हिस्सा प्रभावित हो सकता है।

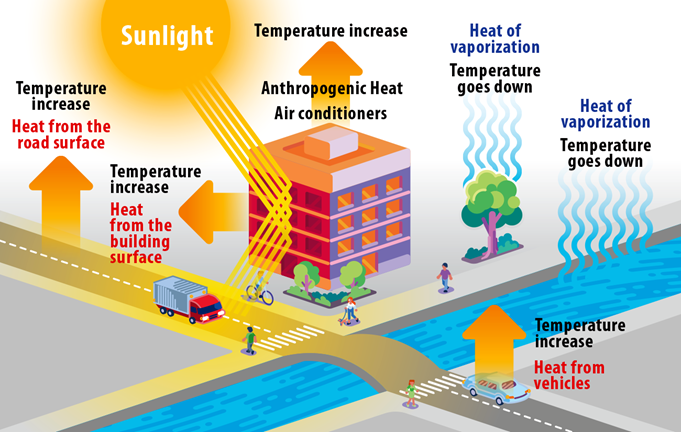

- अत्यधिक गर्मी: विश्व बैंक की रिपोर्ट भारतीय शहरों में शहरी हीट आइलैंड प्रभाव की बढ़ती तीव्रता को उजागर करती है, जहाँ कंक्रीट और डामर (एस्फाल्ट) दिन के समय ताप को अवशोषित कर लेते हैं और रात में धीरे-धीरे उसे वापस वातावरण में उत्सर्जित करते हैं, जिससे रात के समय तापमान बढ़ जाता है।

- वर्ष 2050 तक प्रतिवर्ष गर्मी से संबंधित लगभग 3 लाख मृत्यु होने की आशंका है। शहरी हरियाली (Urban Greening) और कूल रूफ्स जैसी समाधान योजनाएँ प्रतिवर्ष 1.3 लाख से अधिक मृत्यु को रोक सकती हैं, जो शहरी नियोजन में जलवायु अनुकूलन (Climate Adaptation) की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

- वायु प्रदूषण: वर्ष 2023 में, विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में से 42 भारत के हैं, जबकि वर्ष 2022 में यह संख्या 39 थी। खराब वायु गुणवत्ता के प्राथमिक कारणों में वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, निर्माण कार्य से उत्पन्न धूलकण और बायोमास का जलना शामिल हैं।

- इससे श्वसन रोगों का खतरा बढ़ता है, जिससे दिल्ली, मुंबई और बंगलूरू जैसे शहरों में लाखों लोग प्रभावित होते हैं।

जलवायु समुत्थानशीलता बढ़ाने में शहरी स्वायत्तता की चुनौतियाँ क्या हैं?

- शहरी स्थानीय निकायों को कमजोर हस्तांतरण: शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) भारत में स्थानीय स्वशासन के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें 1992 के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया है।

- इस अधिनियम ने राज्यों को शहरी नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन, जल आपूर्ति और झुग्गी पुनर्विकास जैसी ज़िम्मेदारियाँ शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को सौंपने का अधिकार दिया, लेकिन कई राज्यों ने इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया है।

- सीमित वित्तीय संसाधन: शहरी स्थानीय निकायों के पास अक्सर जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे और नीतियों को लागू करने के लिये आवश्यक वित्तीय संसाधनों की कमी होती है, जिससे वे जलवायु जोखिमों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की उनकी क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है।

- अधिकांश शहरों को राजस्व जुटाने में कठिनाई होती है; भारत में संपत्ति कर संग्रह GDP का केवल 0.2% है, जबकि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) देशों में यह औसतन 1.1% है।

- भारत में शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को वित्तीय संसाधनों का हस्तांतरण उन देशों की तुलना में काफी कम है, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका (2.6%), मैक्सिको (1.6%), फिलीपींस (2.5%) और ब्राज़ील (5.1%)।

- यह सीमित धनराशि शहरी उत्पादकता और जीवन स्तर को कम करती है। वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू होने से शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत और भी कम हो गए, जिससे उनकी वित्तीय स्वायत्तता कमज़ोर हो गई।

- कमज़ोर संस्थागत क्षमता: कई शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास जलवायु अनुकूलन रणनीतियों की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिये तकनीकी विशेषज्ञता और प्रशासनिक क्षमता का अभाव है।

- आँकड़ों की कमी: शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के पास अक्सर जलवायु जोखिमों और शहरी बुनियादी ढाँचे से संबंधित सटीक और अद्यतन डेटा की पहुँच नहीं होती, जो सूझबूझ भरे निर्णय लेने के लिये आवश्यक है।

- खंडित शासन व्यवस्था: विभिन्न शहरी प्राधिकरणों के बीच समन्वय की कमी से विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु लचीलापन रणनीतियों का एकीकृत रूप से क्रियान्वयन बाधित होता है।

भारतीय शहरों में जलवायु लचीलापन सुनिश्चित करने हेतु प्रमुख रणनीतियाँ क्या हैं?

- शहरों को अधिक स्वायत्तता: विश्व बैंक ने बताया है कि जिन शहरों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, वे संसाधन जुटाने, जलवायु लचीलापन बनाए रखने और जवाबदेही के मामले में बेहतर प्रदर्शन करते हैं।

- विकेंद्रीकृत शासन उन्हें स्थानीय चुनौतियों का सामना करने और विशेष रूप से जलवायु अनुकूलन के लिये राजस्व बढ़ाने में मदद करता है।

- नगरपालिका राजस्व सुदृढ़ करना वित्त आयोगों (FC) की लगातार प्राथमिकता रही है। 12वें वित्त आयोग ने संपत्ति कर संग्रह में सुधार के लिये भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) और डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया, जबकि 14वें वित्त आयोग ने नगरपालिका को रिक्त भूमि कर लगाने का अधिकार देने की सिफारिश की।

- शहरी नियोजन और डिज़ाइन: पार्क, आर्द्रभूमि और खुले क्षेत्र जैसे हरित अवसंरचना वर्षा जल के प्रबंधन और शहरी गर्मी को कम करने में मदद करते हैं। अमृत 2.0 (अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन) जैसी योजनाएँ हरित क्षेत्र और जल-केंद्रित परियोजनाओं के माध्यम से इसका समर्थन करती हैं।

- शहरों को बाढ़ के मैदानों में निर्माण कार्य से बचने तथा जलवायु के प्रति जागरूक क्षेत्रीकरण मानदंडों को लागू करके जलवायु-लचीले शहरी नियोजन की भी आवश्यकता है।

- औद्योगिक उपयोग के लिये जल का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग करके तूफानी जल निकासी को उन्नत करना तथा कुशल नियोजन हेतु स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत जलवायु स्मार्ट सिटी मूल्यांकन ढाँचे को लागू करना।

- जोखिम मूल्यांकन और अनुकूलन उपाय: शहरों को विस्तृत जलवायु जोखिम मूल्यांकन करना चाहिये और अनुकूलन उपायों (जैसे अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान मॉडल) को शहर विकास योजनाओं में शामिल करना चाहिये।

- वास्तविक समय जोखिम प्रबंधन और सामुदायिक तैयारी का समर्थन करने के लिये भू-स्थानिक डेटा, जलवायु मॉडल और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों का उपयोग करना।

- ऊर्जा-कुशल और लचीली इमारतें: राष्ट्रीय सतत् आवास मिशन (NMSH) के तहत, भारतीय शहरों के निर्मित वातावरण में जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन को बढ़ावा देना, टिकाऊ भवनों, कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और कम कार्बन शहरी परिवहन प्रणालियों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

- भारत का कूलिंग एक्शन प्लान में वर्ष 2037 तक कूलिंग की मांग में आठ गुना वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। ऊर्जा-कुशल भवन उत्सर्जन को कम कर सकते हैं, आरामदायक वातावरण प्रदान कर सकते हैं और इनडोर वायु गुणवत्ता को बेहतर बना सकते हैं।

- निवेश बढ़ाएँ: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) जलवायु लचीलापन परियोजनाओं के वित्तपोषण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जलवायु अनुकूलित बुनियादी ढाँचे में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने से शहर अतिरिक्त धन और तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय शहर जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति में हैं। प्रमुख जोखिम और भारत के शहरी जलवायु लचीलापन निर्माण के दृष्टिकोण पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)मेन्सप्रश्न. कई वर्षों से उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारम्बारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनकों बहिष्कृत कर देती है? (2014) |