भारत की आपदा प्रतिरोधक क्षमता को मज़बूत करना | 09 Oct 2025

प्रिलिम्स के लिये: राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आर्द्रभूमि, मौसम, आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन

मेन्स के लिये: भारत में आपदा प्रबंधन, भारत के अनुकूल और तैयारी को कमज़ोर करने वाली प्रमुख आपदा चुनौतियाँ।

चर्चा में क्यों?

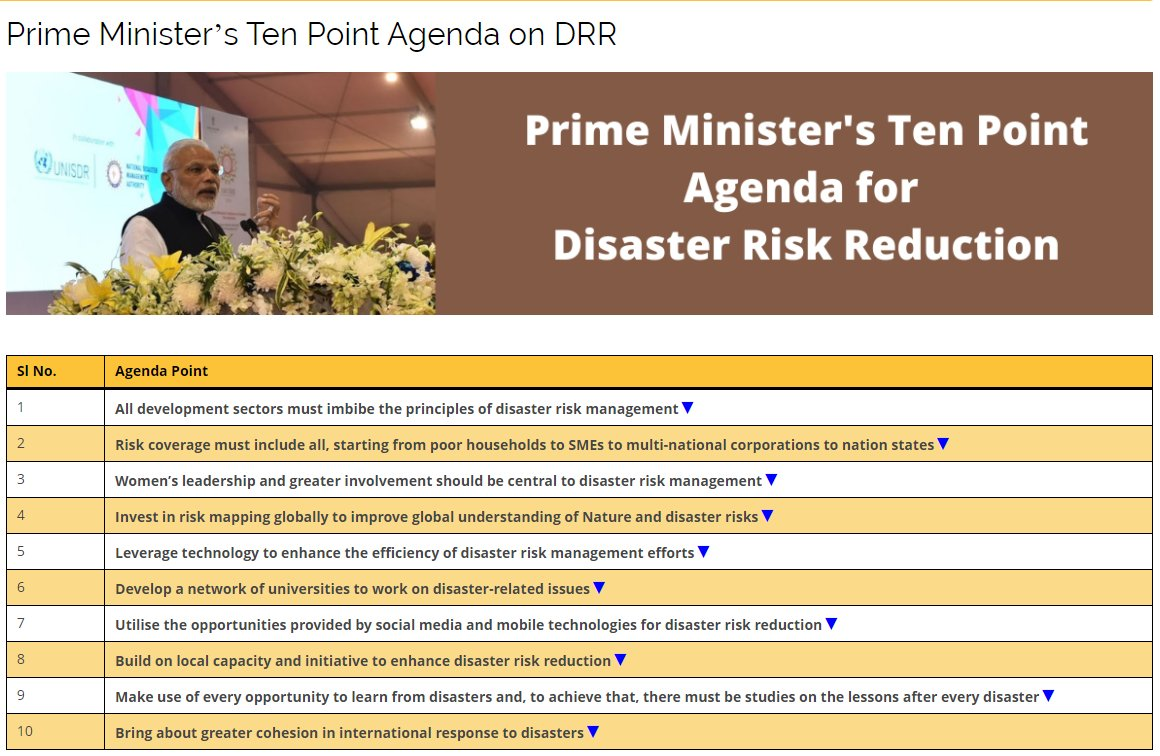

भारत, प्रधानमंत्री के आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10-सूत्री एजेंडा (2016) के मार्गदर्शन में, विज्ञान-आधारित, प्रकृति-संचालित और वित्त-संबद्ध रणनीतियों के माध्यम से अपनी आपदा अनुकूल क्षमता को सशक्त बना रहा है।

- 15वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2021–26 की अवधि के लिये ₹2.28 लाख करोड़ की राशि आवंटित की गई है, जिससे आपदा प्रबंधन में प्रतिक्रिया-आधारित राहत उपायों से सक्रिय और पूर्वानुमानात्मक शासन की दिशा में यह परिवर्तन और मज़बूत हुआ है।

भारत खतरों को कम करने के लिये आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को किस प्रकार बढ़ा रहा है?

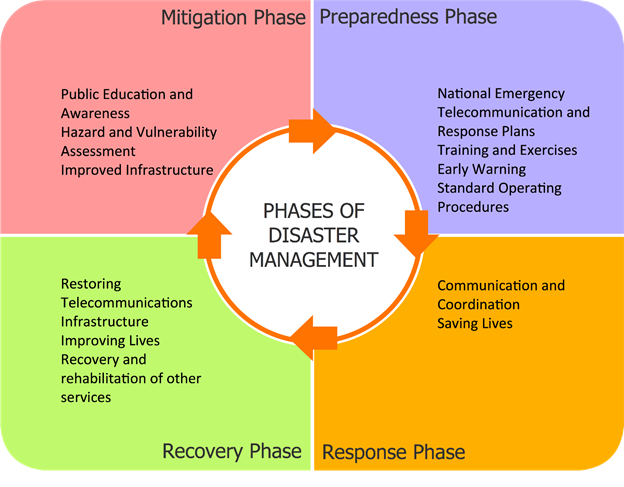

- संस्थागत ढाँचा: गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) बहु-आपदा योजना के माध्यम से राज्यों का मार्गदर्शन करते हैं। इसके तहत भूस्खलन पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश (2023) और शहरी बाढ़ प्रबंधन रूपरेखा (2024) जैसे ढाँचे अपनाए गए हैं, जो तैयारी और प्रतिक्रिया उपायों को मानकीकृत करते हैं।

- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर 10-सूत्री एजेंडा: प्रधानमंत्री का यह एजेंडा आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को विकास प्रक्रिया में एकीकृत करता है, तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा देता है तथा स्थानीय क्षमताओं को मज़बूत करता है। इसमें सामुदायिक तैयारी, तकनीक-आधारित समाधान और वैश्विक सहयोग जैसे तत्त्व शामिल हैं।

- वित्तीय नवाचार: 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021–26 के लिये ₹2.28 लाख करोड़ आवंटित किये हैं, जिसमें तैयारी (10%), शमन (20%), प्रतिक्रिया (40%) और पुनर्निर्माण (30%) को शामिल किया गया है। इससे बहुपक्षीय ऋणों पर निर्भरता कम करने में मदद मिली है।

- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और केरल जैसे राज्यों के लिये 5,000 करोड़ रुपये के पुनर्निर्माण पैकेज पहले ही स्वीकृत किये जा चुके हैं।

- प्रकृति-आधारित समाधान: भारत सतत्, पारिस्थितिकी तंत्र-आधारित हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करता है।

- इन पहलों में स्थिरीकरण हेतु जैव-इंजीनियरिंग तकनीकों का उपयोग, बाढ़ नियंत्रण के लिये आर्द्रभूमियों की पुनर्स्थापना, वनाग्नि की रोकथाम के लिये ईंधन-अवरोध (फ्यूल ब्रेक्स) का निर्माण तथा शहरी हरित क्षेत्रों का विस्तार जैसी कार्रवाइयाँ शामिल हैं।

- तकनीकी उपाय: NDMA जोखिम पूर्वानुमान में सुधार के लिये सुदूर संवेदन, साइट-विशिष्ट स्वचालित मौसम स्टेशनों और हिमनद-झील निगरानी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करता है।

- खतरा मानचित्रण और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ संवेदनशील समुदायों को समय पर अलर्ट सुनिश्चित करती हैं।

- फ्लडवॉच, मौसम, मेघदूत और दामिनी (बिजली के लिये) जैसे मोबाइल एप्लीकेशन नागरिकों और किसानों को वास्तविक समय पर कार्रवाई योग्य अलर्ट प्रदान करते हैं, जिससे सामुदायिक तत्परता बढ़ती है।

- राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम (2011-22) जैसे कार्यक्रमों ने 8 राज्यों में पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ और 700 चक्रवात आश्रय स्थल बनाए हैं।

- राष्ट्रीय चक्रवात शमन कार्यक्रम (2011–22) जैसी पहलों के तहत 8 तटीय राज्यों में उन्नत पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं और लगभग 700 चक्रवात आश्रय स्थल निर्मित किये गए हैं, जिससे आपदा के समय त्वरित और सुरक्षित निकासी सुनिश्चित हो सके।

- क्षमता निर्माण: भू-स्थानिक प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा रही हैं तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (NIDM) ने आपदा प्रबंधन की 36 धाराओं को कवर करते हुए पाठ्यक्रमों का विस्तार किया है।

- ‘आपदा मित्र’ और ‘युवा आपदा मित्र’ जैसे स्वयंसेवी नेटवर्क लगभग 2.5 लाख नागरिकों को आपदा तैयारी और प्रबंधन का प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर, पंचायतें और स्कूल सक्रिय रूप से स्थानीय आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाते हैं तथा सुरक्षा अभ्यास (ड्रिल्स) आयोजित करते हैं ताकि समुदायों की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्षमता को मज़बूत किया जा सके।

- साथ मिलकर, ये प्रयास व्यावहारिक तत्परता को बढ़ाते हैं और समुदायों को आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने के लिये सशक्त बनाते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय समन्वय: भारत आपदा-रोधी अवसंरचना के लिये गठबंधन (CDRI) जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर सक्रिय सहयोग कर रहा है। वह G-20, बिम्सटेक और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे मंचों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (DRR) पर चर्चाओं में भाग लेकर विशेषज्ञता साझा करता है तथा बहु-संकट रोधी लचीलेपन के निर्माण हेतु सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं से सीख लेता है।

भारत की आपदा रोधी क्षमता के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- स्मरणसूत्र: “FRAGILE”

- F- (Fragile Ecosystems and Cascading Disasters) नाज़ुक पारिस्थितिकी तंत्र और व्यापक आपदाएँ: हिमालयी और पूर्वोत्तर क्षेत्र मिश्रित आपदाओं का सामना करते हैं, जहाँ बादल फटने से भूस्खलन होता है, जिससे अचानक बाढ़ आती है।

- अनियंत्रित बुनियादी ढाँचा और जलवायु परिवर्तनशीलता जोखिमों को बढ़ा देते हैं, जैसा कि वर्ष 2023 के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम GLOF की घटनाओं में देखा गया है।

- R- (Reactive and Relief-Centric Governance) प्रतिक्रियात्मक और राहत-केंद्रित शासन: आपदा नीति अभी भी पूर्व-निवारक शमन के बजाय घटना-पश्चात् राहत पर केंद्रित है।

- A- (Administrative and Institutional Weaknesses) प्रशासनिक और संस्थागत कमज़ोरियाँ: आपदा प्रबंधन अत्यधिक केंद्रीकृत है, जिससे ज़िले संसाधनों से वंचित और अपर्याप्त रूप से प्रशिक्षित हैं।

- समन्वय की कमी और धीमी धन प्रवाह स्थानीय स्तर की तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया को कमज़ोर करते हैं।

- G- (Governance Failures and Urban Mismanagement) शासन विफलताएँ और शहरी कुप्रबंधन: अनियोजित शहरीकरण और कमज़ोर विनियमन ने प्राकृतिक जल निकासी को बाधित किया है, जिससे बार-बार बाढ़ आती है।

- भूमि-उपयोग प्रवर्तन के खराब होने के कारण अब 80% से अधिक भारतीय उच्च जोखिम वाले ज़िलों में रहते हैं।

- I- (Inadequate Technology and Early Warning Systems) - अपर्याप्त तकनीक और पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ: बाढ़-जोखिम वाले केवल 25% ज़िलों में ही कार्यात्मक पूर्वानुमान उपलब्ध हैं, जिससे अंतिम छोर तक पहुँच सीमित हो जाती है।

- L- (Lax Enforcement of Building Codes)- भवन निर्माण संहिताओं का ढीला-ढाला प्रवर्तन: भारत का 59% हिस्सा भूकंप-प्रवण होने के बावजूद, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता का अनुपालन अभी भी खराब है।

- अनौपचारिक निर्माण और असुरक्षित भूमि उपयोग शहरों और कस्बों में संरचनात्मक भेद्यता को बढ़ाते हैं।

- E- (Expanding Socio-Economic Vulnerability) सामाजिक-आर्थिक भेद्यता का विस्तार: गरीबी और असमानता लोगों को असुरक्षित, सीमांत भूमि पर रहने के लिए मजबूर करती है। अनौपचारिक श्रमिक जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान का सबसे अधिक बोझ उठाते हैं।

भारत की आपदा रोधी क्षमता के लिये आगे की राह क्या होनी चाहिये?

- स्मरणसूत्र: “RESILIENT”

- R - जोखिम-सूचित योजना (Risk-informed Planning): आपदा जोखिम को बजट में शामिल करना, बाढ़ क्षेत्र (floodplain) में ज़ोनिंग लागू करना तथा उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों में बस्तियों के विकास पर रोक लगाना। वेटलैंड और मैंग्रोव जैसे प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions) में निवेश करना।

- E - पूर्व चेतावनी और तकनीकी उन्नयन (Early Warning & Technology Upgrades): हाइपर-लोकल मल्टी-हैज़र्ड (Multi-Hazard) पूर्व चेतावनी प्रणाली तैनात करना। नदी, ढाल और मिट्टी की निगरानी के लिये IoT माइक्रो-सेंसर का उपयोग करना और जियो-टैग किये गए अलर्ट (CAP) के माध्यम से मोबाइल पर भेजना।

- S - अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना (Strengthening Infrastructure): आपदा-प्रतिरोधी निर्माण संहिताओं को लागू करना और वर्ष 2005 से पहले के महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे का पुनर्निर्माण करना। बुनियादी ढाँचे की योजना में जलवायु-जोखिम को एकीकृत करना।

- I - समावेशी सामुदायिक तैयारी (Inclusive Community Preparedness): ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को कानूनी स्वायत्तता और विशेषज्ञ कर्मचारियों से सशक्त बनाना। गाँव/वार्ड स्तर पर प्रथम प्रतिक्रिया के लिये contingency plans अनिवार्य करें।

- L - स्थानीय क्षमता निर्माण (Local Capacity Building): संसाधनों और निर्णय लेने को विकेंद्रीकृत करें; स्थानीय प्रशिक्षण और तैयारी को सुधारें।

- I - संस्थागत समन्वय (Institutional Coordination): निजी क्षेत्र की वृद्धि क्षमता को केवल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) से आगे एकीकृत करना तथा अंतर-एजेंसी अभ्यास आयोजित करना, जैसे समन्वित प्रतिक्रिया।

- E - आर्थिक तैयारी (Economic Readiness): आपदा न्यूनीकरण को समर्थन देने के लिये आपदा बीमा और समर्पित अनुकूलन निधि का विस्तार करना तथा अनुपालन न करने पर कठोर दंड लगाना।

- N - प्रकृति-आधारित समाधान (Nature-Based Solutions): मैंग्रोव, आर्द्रभूमि, वनों का पुनरुद्धार; आपदाओं से बचाव के लिए शहरी नियोजन में एकीकरण।

- T - प्रशिक्षण (Training): 10 लाख महिलाओं को 'आपदा सखी' के रूप में प्रशिक्षित करना और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिये प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ आघात और गहन देखभाल केंद्र स्थापित करना।

निष्कर्ष:

भारत की आपदा प्रतिरोधक क्षमता अभी भी FRAGILE बनी हुई है, लेकिन भारत एक "RESILIENT" दृष्टिकोण अपनाता है जिसमें योजना, प्रारंभिक चेतावनी, बुनियादी ढाँचा, समुदाय, स्थानीय क्षमताएँ, प्रकृति-आधारित समाधान और प्रशिक्षण जैसे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए, तो इससे तैयारी को मज़बूती, हानियों में कमी और सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को समर्थन मिल सकता है। यह रणनीति भारत को वर्ष 2047 तक एक आपदा-प्रतिरोधक राष्ट्र बनने की दिशा में आगे ले जा सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत की आपदा लचीलापन और तैयारी को कमज़ोर करने वाली प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। |

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

1. भारत का प्राथमिक आपदा प्रबंधन निकाय कौन-सा है?

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) आपदा पूर्व और आपदा पश्चात् प्रबंधन का समन्वय करता है तथा राज्यों को बहु-आपदा योजना पर मार्गदर्शन देता है।

2. प्रकृति-आधारित आपदा न्यूनीकरण की कुछ पहलें क्या हैं?

आर्द्रभूमि पुनरुद्धार, ढलान जैव-इंजीनियरिंग, ईंधन-विराम और शहरी हरित स्थान।

3. आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी का उपयोग कैसे किया जाता है?

रिमोट सेंसिंग, स्वचालित मौसम केंद्र, हिमनद निगरानी और खतरा मानचित्रण जोखिम पूर्वानुमान को बढ़ाते हैं।

4. कौन से मोबाइल ऐप वास्तविक समय पर आपदा अलर्ट प्रदान करते हैं?

बाढ़ की निगरानी, मौसम, मेघदूत, किसान और दामिनी नागरिकों और किसानों को सचेत करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

मेन्स:

प्रश्न. आपदा प्रबंधन में पूर्ववर्ती प्रतिक्रियात्मक उपागम से हटते हुए भारत सरकार द्वारा आरंभ किये गए अभिनूतन उपायों की विवेचना कीजिये। (2020)

प्रश्न. आपदा प्रभावों और लोगों के लिये उसके खतरे को परिभाषित करने हेतु भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्त्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार और किन-किन तरीकों के साथ चरित्र-चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा कीजिये। (2019)

प्रश्न. भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डी० आर० आर०) के लिये 'सेंडाई आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रारूप (2015-2030)' हस्ताक्षरित करने से पूर्व एवं उसके पश्चात् किये गए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिये। यह प्रारूप 'ह्योगो कार्रवाई प्रारूप, 2005' से किस प्रकार भिन्न है? (2018)