भारत में बढ़ती न्यायिक लंबित मामलों की संख्या | 16 Sep 2025

चर्चा में क्यों?

पूर्ण 34 न्यायाधीशों की क्षमता के साथ कार्य करने के बावजूद, अगस्त 2025 में सर्वोच्च न्यायालय (SC) में लंबित मामलों की संख्या बढ़कर 88,417 के उच्चतम स्तर पर पहुँच गई, जबकि निस्तारण दर 80.04% रही।

- उच्च न्यायालयों (HCs) में लगभग 63.3 लाख मामले लंबित हैं और ज़िला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में करीब 4.6 करोड़ मामले लंबित हैं। इस प्रकार भारत में कुल लंबित मामलों की संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है।

भारतीय न्यायालयों में अत्यधिक मामलों के लंबित रहने के प्रमुख कारण क्या हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic) – LACK

- L – Low Judge-to-Population Ratio (न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात कम होना): भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर केवल 15 न्यायाधीश हैं, जो वर्ष 1987 की विधि आयोग की सिफारिश (50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख) से कहीं कम है।

- तुलना के लिये, अमेरिका में प्रति 10 लाख लोगों पर 150 न्यायाधीश हैं, जबकि यूरोप में वर्ष 2022 में औसतन 220 न्यायाधीश प्रति 10 लाख थे।

- A - Absence of Effective ADR (प्रभावी ADR का अभाव): मध्यस्थता, पंचनिर्णय और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) तंत्र न्यायिक लंबित मामलों को कम करने की क्षमता के बावजूद बड़े पैमाने पर अप्रयुक्त हैं।

- C- Court Vacancies & Infrastructural Laps (न्यायालय में रिक्तियाँ और अवसंरचना संबंधी कमी): इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) 2025 में कहा गया है कि न्यायपालिका में सभी स्तरों पर 5,600 से अधिक रिक्तियाँ हैं, उच्च न्यायालयों में वर्ष 2025 में रिक्तियों की दर 33% दर्ज की गई है।

- सीमित न्यायालय कक्ष, कर्मचारियों की कमी, कमज़ोर ICT प्रणाली, उचित मामला प्रबंधन का अभाव समय पर न्याय में बाधा डालते हैं।

- K- Keen Government Litigation (सरकारी मुकदमों की सक्रियता): लगभग 50% लंबित मामले सरकारी विभागों से संबंधित हैं।

- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने निरर्थक और दोहरावपूर्ण अपील दायर करने के लिये केंद्र की आलोचना की थी।

भारत में न्यायिक लंबित मामलों को कम करने के लिये क्या उपाय आवश्यक हैं?

स्मरण सूत्र (Mnemonic) - JUSTICE

- J - Judge strength & Appointments (न्यायाधीशों की संख्या और नियुक्तियाँ): 120वीं विधि आयोग की रिपोर्ट (1987) के अनुसार, न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात को 50/मिलियन तक बढ़ाना, उच्च और ज़िला न्यायालयों में नियुक्तियों में तेज़ी लाना और पूर्ण क्षमता वाले न्यायालयों के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (All India Judicial Service- AIJS) की स्थापना करना।

- U - Upgrade Infrastructure & Technology (बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी का उन्नयन): AI-आधारित केस प्रबंधन के साथ ई-कोर्ट मिशन मोड परियोजना का विस्तार करना।

- S - Simplify Procedures & Laws (प्रक्रियाओं और कानूनों को सरल बनाना): त्वरित न्याय के लिये द्वितीय ARC सिफारिशों के अनुसार स्थगन को सीमित करना, संक्षिप्त सुनवाई, परीक्षण-पूर्व सम्मेलन, फास्ट-ट्रैक प्रक्रियाएँ अपनाना और कानूनों को सरल बनाना।

- T- Training & Tech Tools (प्रशिक्षण और तकनीकी उपकरण): FASTER जैसे AI-आधारित केस प्रबंधन उपकरण लागू करना और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

- I - Institutional Reforms (संस्थागत सुधार): न्यायालय के बुनियादी ढाँचे को मानकीकृत करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक बुनियादी ढाँचा प्राधिकरण (NJIA) की स्थापना।

- C - Channel cases to ADR (मामलों को ADR की ओर अग्रेषित करना): सुलह, मध्यस्थता और पंचनिर्णय को बढ़ावा देकर उपयुक्त मामलों को न्यायालयों से दूर ले जाना।

- E - Expand Access & Outreach (पहुँच और आउटरीच का विस्तार): न्याय तक व्यापक पहुँच के लिये टेली-लॉ, मोबाइल क्लीनिक और NALSA आउटरीच को सुदृढ़ करना।

निष्कर्ष

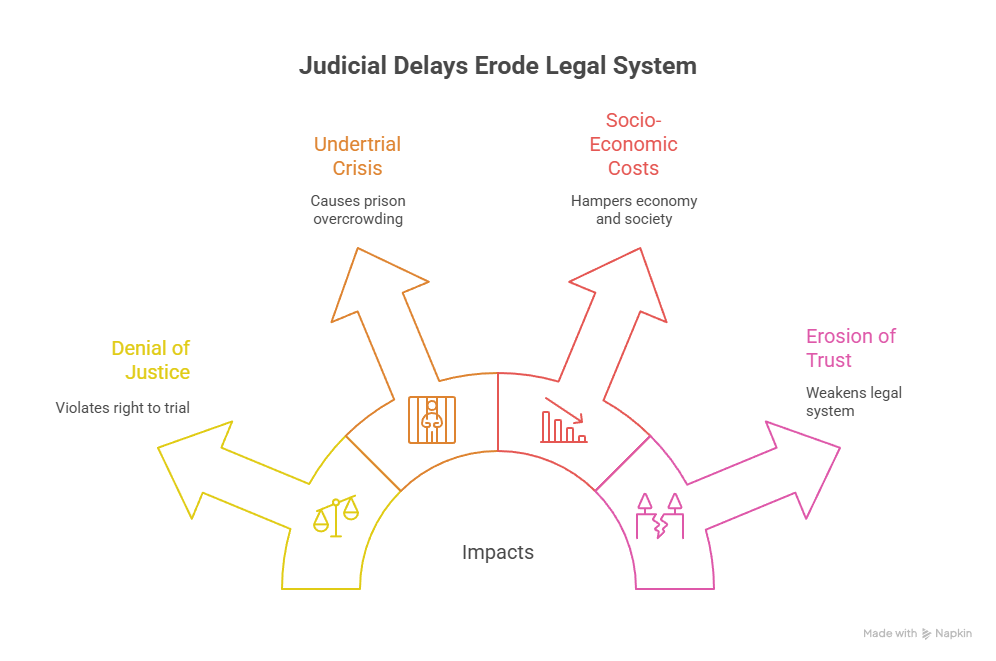

भारत में न्यायिक लंबितता न्याय, आर्थिक विकास और सार्वजनिक विश्वास को कमज़ोर करती है। समय पर कुशल और सुलभ न्याय के लिये क्षमता, प्रौद्योगिकी, प्रक्रियाओं तथा ADR में व्यापक सुधार आवश्यक हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में बढ़ते न्यायिक लंबित मामलों के पीछे प्रमुख कारणों और इसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रिलिम्स

प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

- भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।

- भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर:(c)

मेन्स

प्रश्न. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021)

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)